第二章 粮油经营

第一节 购 销

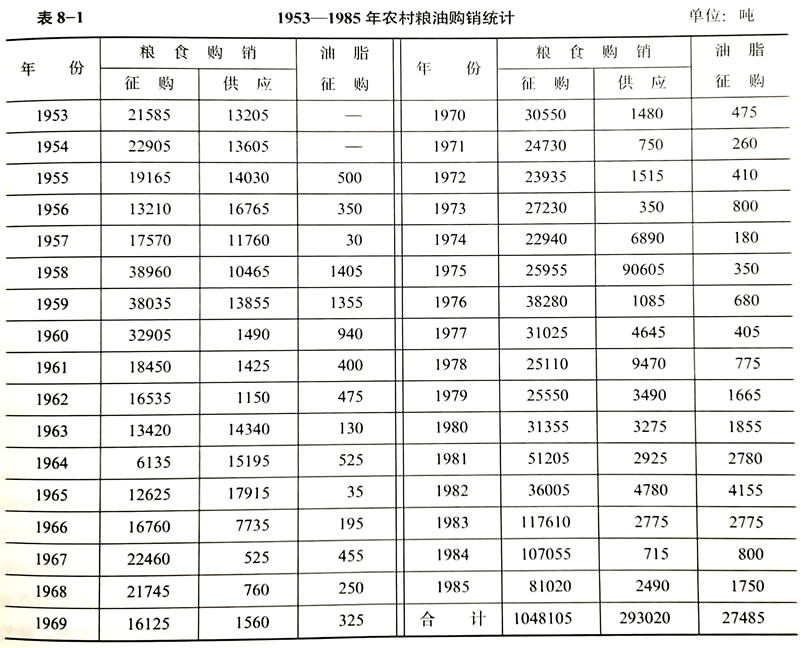

农村购销 从1953年起,对粮食实行计划收购和计划供应(简称“统购统销”),严禁私商经营。根据统购统销政策,落实群众口粮(一年每人182.5公斤)、种子、饲料定量标准,统购余粮的80%,全年征购粮食21585吨。1955年实行定产、定购、定销(简称“三定”)的办法,增产不增购。1958年后,由于高指标高征购和自然灾害,致使群众生活陷入严重困境,造成不幸后果。1961年之后,粮食生产开始回升,征购任务较前减少,粮食留量有所增加。1965年,粮食征购实行“一定三年”。本县从1966年实行,一定两年不变。重灾年口粮和任务双减,中、小灾年不减,丰收年对余粮队征购超产部分的40%,对超购部分奖励现金或物资,缺粮队超产部分的60%抵统销粮。1971年粮食征购改为“一定五年”,超产部分按比例适当超购。1971-1975年,全县征购基数为23325吨(含3%地方附加)。1976年后,仍按年定基数征购,从1979年起减为20455吨。1983年实行征购、销售、调拨包干(称大包干)一定三年,并实行借销办法。由于全县粮食丰收,销售数量大为减少。1984年,粮食征购任务3.25万吨,实际完成12万吨,首次出口玉米3万吨;借销指标920吨,实际借销715吨,麦后又全部收回,基本上做到只购不销。1985年4月1日,改粮食统购为合同定购,定购以外的粮食可自由上市。合同定购为一年一定,分夏秋两季完成。全年计划定购粮食10万吨,由于未严格执行合同,实际完成8.1万吨。1953-1985年,共征购粮食104.8万吨,销售29.3万吨。

自1954年开始,油料油脂购销完全纳入国家统一计划。1956年以农业生产合作社为单位,按实产扣除口油、种子留量标准后,多余部分按品种依率计征。芝麻、花生征95%,棉子征90%,菜子全部征购。1957年油料实收超过“三定”产量者,计征超产部分的50%;减产者征购任务和口油双减。油料由产地自行加工,只收油品。从1959年起,对油脂只购不销。1961年后,油料生产下降,1963年仅征购油脂130吨。1966年,征购任务调为450吨,交油奖售化肥、粮食、棉布、食汕等;口油留量根据“多产多吃,少产少吃”、“先留后购”的原则确定,油料生产开始回升。1967年征购油脂445吨。1972年征购基数调整为650吨,超购加价幅度由15%提高到30%,交售办法改为收料返饼,不再收油品。1978年之后,油脂统购加价和超购加价幅度再度提高,油料生产逐年增加。1982年,全县油料总产14575吨,征购油脂4155吨,为包干任务的2.24倍,高于“文化大革命”10年征购总和。1985年,油料仍执行计划征购,计划外油料放开收购,不限数量,全年征购油脂1750吨。1955-1985年,共征购油脂27485吨,占总产折油量的49.97%。

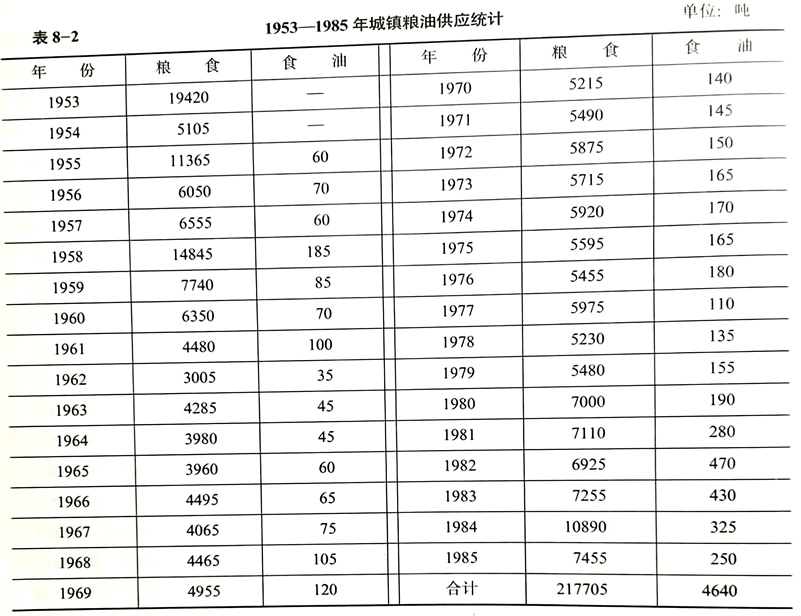

城镇供应 民国时期及中华人民共和国成立初期,城镇人口食用粮油均由市场购买。自1953年实行城镇人口粮油计划供应。国家工作人员每人每月定量售给原粮21公斤、中学生19公斤、工人22.5公斤、手工业者20公斤,食油每人每月0.5公斤,城镇半农半商者按缺粮户计划售给。1955年后,城镇非农业人口食用粮油按人分等定量供应,工商等行业食用粮油按计划供应。购买粮油一律凭票证。县内通行的票证有全国流动粮票、河南省流动粮票和县粮食局印发的粮油供应证。1956年起,改为供应成品粮,干部及其他脑力劳动者每人每月定量标准15.5公斤,一般居民14公斤。1958年又分别降为14.5公斤和13公斤,由于油脂紧缺,供应量亦相应减少。1962年后,按粗细粮3:7之比例供应。1979年以来,粮食丰足,全部供应细粮,特殊情况,还另外售给定量补助的粮油、花生、豆制品。食油供应标准每人每月0.25公斤,回乡残废军人和离休干部另有补助。1953-1985年,城镇供应粮食21万多吨。1955-1985年,城镇供应食汕4600多吨。

粮油市场 民国年间,主要粮油市场在县城、出山、仪封、合水、权寨等集镇。民国21年(1932),全县粮行148家,以县城最多,南街设大小粮行48家,时有“方子街”之称。陈麻圈的“东泰顺”和杜宾的“西长泰”粮行均拥有5万元(银元)以上资本,库存粮食常在2万包(每包90-100公斤)以上。斗行(簸箩市)遍布大小集镇,仪封镇有斗行百余家,粮油交易旺季,每天有二三百车粮食进出。民国27年之后,粮油商业日趋衰落,解放前夕境内仅存粮行53家。中华人民共和国成立初期,人民政府对私人粮商采取利用、限制、改造政策,除依靠国营企业收购粮食外,同时利用粮行代购,积粮稳定市场。1955年7月,私营粮行全部停业,粮油市场关闭。

1962年9月,县成立粮油交易所,开展粮油议购议销业务。“文化大革命”期间一度停止。1979年,粮油市场再度开放,交易所恢复。1981年9月原粮油交易所改为县粮油议价公司,下设2个交易所,人员27名,建造粮仓3座。各公社粮管所均设有交易所或议价门市部。1981-1985年,全县议购粮食63425吨,议销60715吨。

1980年之后,城乡专业粮食市场逐步形成。1985年,全县有粮食市场28个,乡镇集市每日粮食成交5吨左右,县城集市旺季每天成交10-25吨。

第二节 储 运

仓储 民国初年,县内尚有清康熙及光绪年间建造的常平、义、社、漕等粮仓88间,储粮2万多石,劝捐社粮3165石。民国24年(1935),全县仓储总量900石。民国32年,县仓储存小麦103.43石,34年储粮2000石,36年有仓廒28间,总容量6000石。

中华人民共和国成立初期,利用祠堂、庙宇和宽敞的民房代做粮仓,共有1005间,总容量1.3万吨。1950-1951年,先后在焦庄、人和、谭店和西平车站等处建房式仓12座,总容量2.3万吨。之后,一批新式粮仓陆续建成。至本世纪70年代,共建造房式仓107座,总容量49845吨;拱型仓34座,总容量1万余吨。同时还建造一批结构简单的土圆仓和简易仓。1980年之后,国家拨发建仓资金458.8万元,以解决“储粮难”问题。至1985年底,建成瓦房式和混凝土构顶的新型粮仓88幢,总容量5.8万吨,原防潮性能差的仓房地板也全部进行了改造。1985年,全县国家粮仓共计286座,总容量15万多吨,多系无器材粮仓。储油设备有钢板油罐14个,总容量590吨,分别在车站粮库、县面粉厂和焦庄、二郎、师灵粮管所。

1983年,全县征购粮食近12万吨,国家仓库不敷使用,县粮食局租赁民仓213座,代国家储粮38580吨。1984和1985年,继续实行民代国储,解决了储粮难问题。

农村集体粮仓始建于农业合作化后。1972年,全县有储备粮的生产队2154个,储粮9489吨。1975年特大洪水,大部分集体仓房塌毁。之后,师灵公社朱庄、盆尧公社于营和杨庄公社小街、董坑、大王庄等条件较好的大队建造一批相当于国库标准的粮仓。1981年之后,由于实行家庭联产承包责任制,粮食由农户自储,集体不再储粮,仓房均闲置或改做他用。

保管 民国年间,县级公粮保管虽制定有保管办法和条例,但大都管理混乱,弊端丛生,时有倒卖仓粮之事和谷物严重霉变腐烂现象发生。1948年全县解放,县民主政府开仓放粮,仓内蛛丝遍绕,臭气难闻,囤底二三尺谷物凝结成块,已不堪食用。

中华人民共和国成立后,国家规定了入库粮油质量标准。入库检验由感官鉴定和仪器检验相结合。粮食保管,初期采用曝晒、热入、冷入、风筛等简易方法,后用“六六六”粉,硫酸烟熏消毒。1960年之后,多采用氯化苦、溴化甲烷等药剂熏仓杀虫,或用密闭缺氧方法储粮。检验粮温原采用铁杆温度计,1973年后部分仓库采用热敏电阻仪器计测。检验粮食水分,也改原牙咬、脚踩、手摸等方法为电子快速测水器测量。

县粮食局第一个化验室建于1950年。1958年后各公社粮管所相继建立化验室。1985年,全县20个储粮库、点均设有化验室,共配备各种仪器170多件,防化人员27名。全县多年来储粮均达到“四无”(无虫、无毒、无霉烂、无事故)标准,外调粮油均为优质。

调运 民国年间,粮油主要靠铁路和洪河船舶调运。民国1-27年(1912-1938),交易旺季,每天运往西平火车站粮食、油料1万包以上,品种有小麦、高梁、黄豆、芝麻等。民国20年前后,年输出量在平汉铁路各站中占第十四位。火车站附近设有8家粮油货栈,其中“公兴存”、“鎏万顺”、“元丰”3家均开办于清宣统二年(1910),最大的粮栈为“慎记”粮栈,专为德国商人经营。民国27年后,随着粮行生意的衰落,外运量也随之下降。

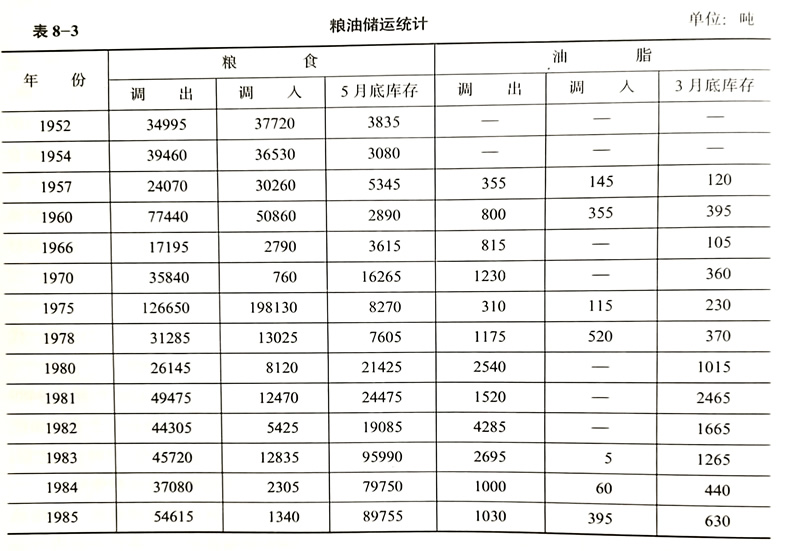

中华人民共和国成立后,县粮食局按照国家统一规定的标准和调拨计划,坚持“统一调拨、好粮外调”的原则,粮油调运安全、合理,很少出现降级降等现象。1975年,铺设西平车站至粮库专用铁路线。1979年,粮食局建立专业运粮汽车队。1952-1985年,全县共调出粮食1389195吨,调入82502吨;1957-1985年,共调出油脂3269吨,调入6020吨。