第七章 广播电视

第一节 广 播

建国初,城乡采用铁皮喇叭筒进行口头宣传,以读报、表扬好人好事为主。街道和郊区农村相继建立25个广播组。1950年8月,建立有线广播站,有120瓦收音扩大机1部,电唱机1部、话筒1只,高音喇叭4只。1953年至1956年,低音喇叭由11只增至33只。1961年12月,广播站从文化馆分出,成为独立宣传机构。1967年城市低音喇叭入户6,000只。1978年后对城乡广播网重新整网建设,全市广播专线增长到250公里,装喇叭4,203只,入户率为42%。1985年入户喇叭8,100只,入户率为85.6%。

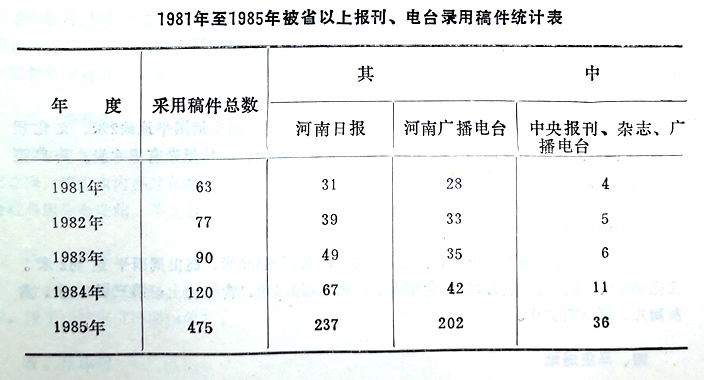

广播站除转播中央、省电台节目外,还自办节目,有录音报道、配乐通讯、实况转播、录音讲话、文艺天地等多种内容。1980年10月举办通讯培训班2次,建立25个城乡通讯报导组,有通讯骨干90人。1981年至1985年,被省以上采用稿件825篇。其中《河南日报》采用423篇,河南广播电台采用340篇,中央广播电台、报刊、杂志等采用62篇。在全省、全国反响较大的稿件有《蜜蜂王的故事》、《他还不到而立之年》、《老山前线河南籍干部战士同内衣厂青年开展谈理想活动》等。

第二节 电视(录像)

1965年市内仅有数部黑白电视机,接收效果很差。1969年4月,由省、地拨款54万元,在乐山主峰兴建电视调频转播台,频率范围为57.75兆赫,覆盖半径100公里。

1980年以来,电视机数量大增,1985年入户增加到11,381部,平均百户居民有电视机57部。

1984年7月,文化馆、五金厂、搬运礼堂、1027研究所、工人文化宫等单位先后建立录像放映队并对外营业。1984年底建立录像制品管理委员会,组织专人对录像制品逐一审查,实行租片制度。1985年录像放映队增至21个,录像机25部、彩电54部、从业人员140余人。9月,遵照中央办公厅115号文件精神,取缔市内营业性录像放映队。