第三章 信 贷

第一节 工商信贷

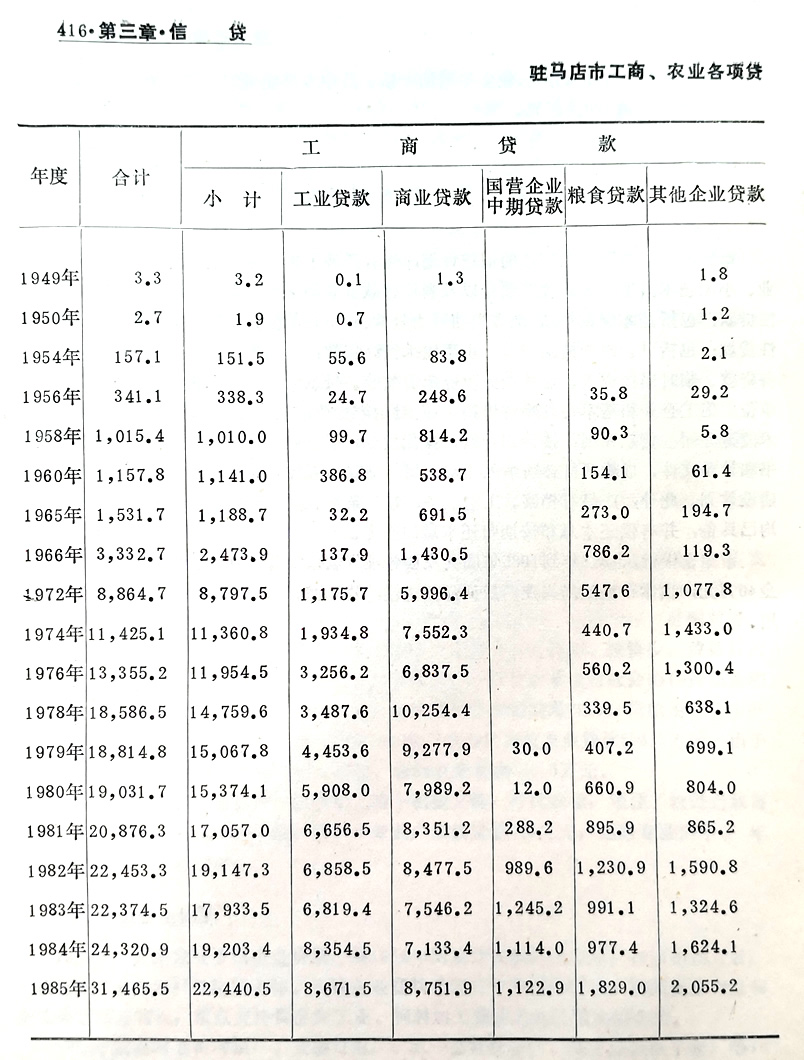

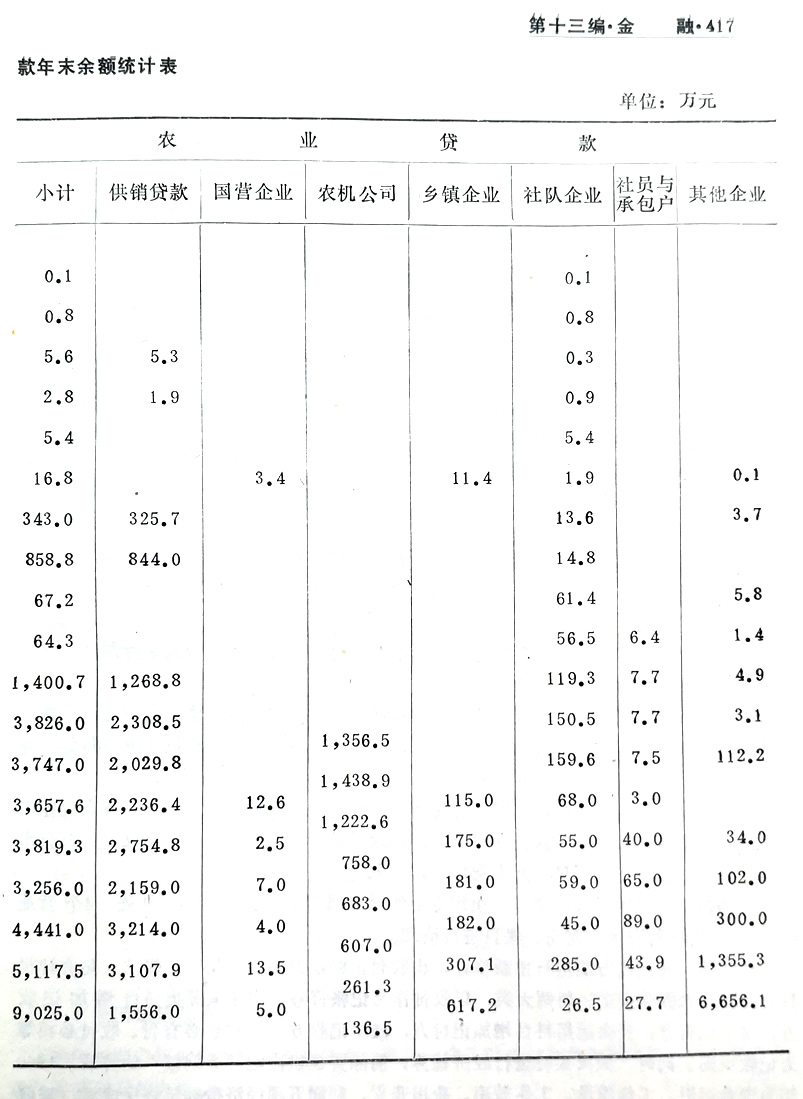

1949年至1952年间的银行信贷工作主要是组织存款、发放贷款、恢复生产、安定人民生活、壮大国营经济。对有利于国计民生的私营工商业,给予贷款支持,采取短期放款和抵押放款,根据其经济性质分工业、贸易、合作、交通运输、公用事业、其他等,分别解决其对资金的需求。

驻马店是农副产品集散地。贷款重点是埠际运销,以输出土产品,换回生产、生活必需品。因此,银行以折实贷款方式发放贷款17,500元,计折小麦164.27吨,芝麻2吨,香油330公斤。

1953年至1957年,银行信贷主要是积极配合有关部门完成对资本主义工商业的社会主义改造。本着“宽严结合、先公后私、统筹兼顾、保证重点、全面安排、积极改造”的方针,对大批发商严格控制放款;对中、小商户,参照主管公司对其批准的进货计划,发放小额贷款,并通过公司和私营商业订立交易合同,使其向国营经济靠拢,保证国营经济的主导权。银行信贷配合国营经济,全力促进手工业者接受加工订货。在这年间,共发放工业贷款89万元,商业贷款1,904万元。

1955年,贷款政策是“积极依靠工人、团结手工业者、改造手工业资本家”。在贷款方面,对有前途、有生产能力的予以支持;对组织起来的手工业,协助其加强财务管理,解决其资金困难,培养转社条件;并贯彻先加工订货、后自产自销,先生产资料、后生活资料的原则,先后向组织起来的手工业者发放贷款18.5万元,向联合起来的商业团体发放贷款27.5万元。

1958年至1960年,由于大力发展钢铁生产,强调保证资金供应,忽视监督作用,货币投放过多,生产形势下降,生活日用产品严重缺乏。1958年底,商业、粮食放款没有物资保证的达792万元,用于预付赊销的512万元,用于搞基本建设的280万元。从而打乱国家资金分配计划,加剧市场供应紧张的矛盾,影响了工商企业经济核算。

1962年,落实商品物资库存,处理积压,增加积累,扩大商品流转,活跃市场,稳定物价,严格控制货币发行。工业贷款4月底为72.2万元,收回钢铁亏损20.5万元,补发冲转工业企业自有流转资金26万元。经检查企业亏损8.5万元,虚假库存67.4万元,占货款总额的93.4%。商业、粮食贷款210.9万元,其中亏损145万元,虚假库存28.4万元,占货款总额的20.69%。

1964年,根据国务院对农村农业贷款、赊销款、预付款、预购定金款及个人所欠1961年前的贷款予以豁免的精神,组成工作队,5个月清理出城镇23户,金额9.1万元,可以收回的9,000元,需请上级核销的8.2万元,清理了2个农业大队,3个街道办事处,7个工厂。清理结果,欠银行70.6万元,其中豁免4.97万元,重新立约2.09万元,还有二工系统4个工厂即麻绳社、冶金机械修配厂、制锁厂、雨具社豁免2.9万元。

1965年,省分行下达信贷工作意见,地方其它商业放款,由条条管理改为块块管理;取销工业贷款,最高限度不超过企业自有流动资金30%;物资系统改为进货贷款,销货还款。市银行根据上级精神按政策、按计划、按企业实际情况发放贷款1,188万元。

“文革”期间,银行合理的规章制度受到干扰,信贷工作陷入不正常的状态。地区柴油机厂800多名职工长达一年多不上班,亏损68万元,外来材料款高达100多万元,长期不能承付,最长的达256天,仅滞纳金就达2.9万元。这期间,新建立国营工厂24个,集体工厂13个。1966年底贷款余额3,332.7万元,1976年底贷款余额13,355.2万元。

据1976年检查,工商企业挪用挤占流动资金和银行贷款901.6万元。其中:地直工业挪用208万元;市直一工系统挪用139万元,二工系统挪用71万元,商业挪用297万元,物资供销企业挪用96万元。挪用的项目有抽调摊派的,有摘基本建设的,有赊销预付货款的,有职工借支的,有福利费超支的。

1979年,银行由管理型变为经营型,由原来的吃“大锅饭”到各级行实行单独核算。一年中,对53个生产企业进行摸底排队,其中8项经济指标完成好的纺织厂、车辆厂、一纸厂、印刷厂等单位,在贷款上基本满足供应,对二类厂,如针织厂产品积压,管理混乱,经银行建议,改善了经营管理,先后贷给31万元,到10月份该厂完成产值172万元,不仅弥补了亏损,并获利润10.3万元。

1980年6月上旬到10月底,工业存款上升295万元,财政存款上升51万元,机关团体存款上升76万元,储蓄存款上升256万元,其他存款上升265万元。银行还放宽尺度、加速结算,会计股新开户52个,吸收存款1,034.5万元,城市信用社开户193个,吸收存款102.1万元,并开展调查摸底,掌握了大额存款户头。全市工商业存款户304户,存款额2,286万元。其中大额存款户13个,并经常和电业局、重油库、公路总段、地区粮局等联系,利用他们资金运转的间隙,发放贷款,支持生产。

1981年,在信贷管理上采取了五定,即定流动资金、定商品资金占流动资金的比、定商品库存、定资金周转次数、定银行贷款。及时处理积压产品以扩大回笼,控制投放。划出一类企业20个,二类企业22个,三类企业13个。从全市169个品种划出一类产品86种,二类产品20种,三类产品43种。各项存款计划完成8,586万元,实际完成11,508万元,占计划的134.03%;各项贷款计划完成16,109万元,实际完成17,057万元,占计划的105.88%;现金回笼计划为12,294万元,实际完成13,304万元,占计划的108.21%。

对28户企业发放中短期设备贷款500多万元,帮助其挖潜革新和技术改造,使企业多增产值2,181万元,实现税利1,001万元。每发放1元中短期设备贷款,就增加产值4.17元,实现利润1.92元。

1982年,检查了56户企业信贷资金的运用情况。对一类企业制药厂生产热参片,麻纺厂生产出口麻袋给予大力支持。使企业8月底1,029万元成品资金到11月底减少333万元。有些企业惜售某些商品,影响资金周转,如畜产公司库存牛皮8,000张,占资金26.7万元,牛皮在库存放8年,仅贷款利息就付出11万元。银行敦促其及时出售,使26.7万元的资金恢复了活力。

1983年,地、市直申请报废机电产品的企业共40户,其中地直18户、市直22户,申报金额1,208万元,其中地直564万元,市直644万元。通过银行机电产品报废检查验收小组的复查,剔除不合报废标准的金额111万元,占申报总额的7.2%。

1985年,是城市金融改革的第一年。信贷资金的管理侧重于控制,以计划经济为主,市场调剂为辅。扩大存款,是信贷资金的重要来源。坚持对晚班电报的核算,全年共办理晚班电报443项,利用在途资金1,930万元。坚持节假日不休息,常年开门营业收款,全年53天节假日,共办理现金收入4,857项,金额753.2万元。并先后派出70多人次,到市区内外清理拖欠资金1,997.7万元,清理贷款197万元,收回关停企业贷款26万元,工商挂钩、摘活资金120万元,采取其他措施搞活资金449.2万元,处理积压商品1,498.7万元,共计4,288.6万元。

第二节 农业信贷

一、农业贷款

建国初期,农业的主要贷款对象是贫苦农民。国家为支持农民恢复和发展生产,从1949年到1952年共发放农业贷款1.8万元。农业合作化时期,银行根据“优先互助合作,适当扶植单干”的贷款方针,1953年到1957年共发放农业贷款1.6万元。其中:贷贫农合作基金2,240元,社员生活贷款2,760元,副业生产贷款3,000元,水利贷款2,000元,生产设备贷款3,000元,生产费用贷款3,000元。同时贷给确有物质保证的供销社138.4万元作为流动资金。

1958年,把支农资金一次分配到公社使用,行政干预过多,导致银行管理削弱。到1960年,共发放农业贷款155万元,仅1958年就放出105万元,超过1949到1957年期间发放农业贷款总和的30倍。

1961年,本镇农贷资金一般只用于解决生产费用和当年能见效益的生产资金的需求者。凡大型机械购置,则由财政拨款或自筹资金解决。

1967年至1976年的10年中,共发放贷款248.2万元,据9个大队100个生产队的调查,收回农业贷款175.8万元,占放出总额的70.8%;其中增产不增收的有57个生产队。同时农贷账务混乱,据对37个大队432个生产队与16个社办企业、9,202户有贷款关系社员的普查清理结果表明:318.1万元的贷款中银行贷款158.19万元,信用社贷款159.92万元;情况正常的31.4万元,不正常的35.5万元;过期贷款313.33万元,未到期的4.78万元,借账12项,金额2.18万元。

1976年以后,农村贷款工作由单纯的支持自给性粮食生产,转向支持商品经济发展。由重放轻管,忽视效益,转向放管并重,狠抓提高农贷经济效益。在转向过程中,调整了农贷资金的投向,重点支持农村小水电和特种商品生产。贷款实行“区别对待、择优扶持”的原则,按政策、按计划进行安排落实。对符合社会需要、投资少、效益好的项目,予以积极支持。加强农贷管理,整顿农村信贷。以贷款单位对社会提供商品量和价值的大小,确定其贷款额度和偿还期限,对逾期贷款加罚利息20%,贷款用于非生产开支,加罚利息50%。从1977年到1981年5年间,全市共发放农业贷款553.3万元。由于加强对农业信贷的管理,贷款发挥了效益,收回农业贷款356.5万元。

对“专业户”、“重点户”在贷款上给予积极支持,择优扶植,增强了农民走致富路的信心。从1980年到1985年底,对37个专业户发放贷款9.6万元,这些专业户中,年收入在万元以上的有21户。

二、乡镇企业贷款

1959年,开始发放乡镇企业贷款,到1964年底累计发放45.6万元。1976年10月后,乡镇企业已成为农村经济的主体。乡镇企业贷款已实行专项指标管理,按照资金力量和企业经济效益情况,重点支持食品加工业、饲料加工业及其他见效快的企业。

1982年重点对老街啤酒厂、安楼灯炮厂、五一公社机械厂、桑王庄西队手套厂等10个社队企业进行扶持。五一公社机械厂原来只有1万元资本,经过贷款扶植,现已拥有固定资产80余万元。

从1979年到1985年底,累计发放乡镇企业贷款1,445万元。1985年末实有余额618.7万元,其中设备贷款320.4万元,流动资金贷款296.8万元,其他贷款1.5万元。1985年乡镇企业总产值1,971.4万元,较上年增加1倍。其中乡办企业20个,产值1,302万元;村办企业19个,产值669.4万元。

第三节 基本建设贷款

市建设银行按照上级下达的信贷计划,先后开展了地方建材、出口工业品、施工企业、小型技术措施、更新改造项目以及利用存款资金等多种贷款。具体项目有:①投资性贷款:包括基本建设拨款、地方机动财力贷款、利用存款发放的基本建设贷款;②措施性贷款:包括更新改造措施贷款、小型技术措施贷款;③周转性贷款:包括基本建设储备贷款、临时周转贷款、建筑业流动资金贷款等。贷款对象:建设银行贷款只限于建设单位、施工企业和基本建设物资供销企业。对生产企业的贷款,只限于固定资产更新和技术改造方面。贷款原则:按计划贷款,择优发放,按期归还。贷款必需具备有批准计划书和计委文件,贷款项目必须纳入国家计划,贷款必须经有关机关批准,纳入年度批准建设计划。此外,产品有销路、工艺过关,建设条件、生产条件和有关附属设施条件等均已具备,并有偿还本息和按期归还本息的能力。

市建设银行从1979年到1985年底共发放各项贷款1,257.65万元。1981年利用自筹资金40万元,由本市城建局兴建两座商品住宅楼,建筑面积4,310平方米,1982年交付使用。