第五章 创 作

第一节 创作队伍

1949年至1951年,全市有5人从事文学创作,2人从事音乐创作。1960年至1969年,从事文学创作者有52人,美术13人,摄影11人,音乐20人,书法50人。1980年至1984年,从事文学创作者有50人,美术35人,书法50人,摄影36人,音乐40人。1985年3月,文学艺术联合会建立。文学协会会员53人,音乐舞蹈协会会员57人,书法篆刻协会会员38人,美术摄影协会会员48人。全市从事文学艺术工作的有196人。

第二节 作 品

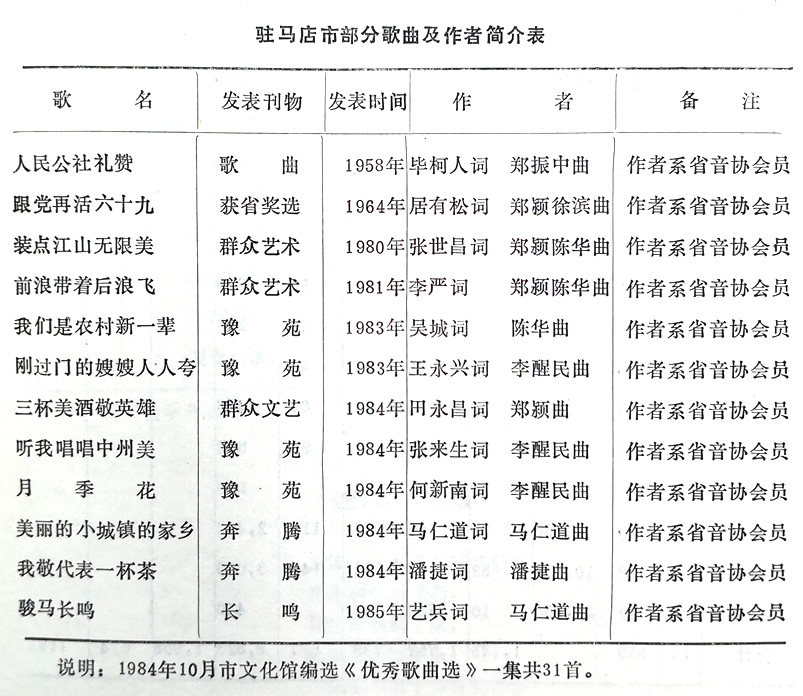

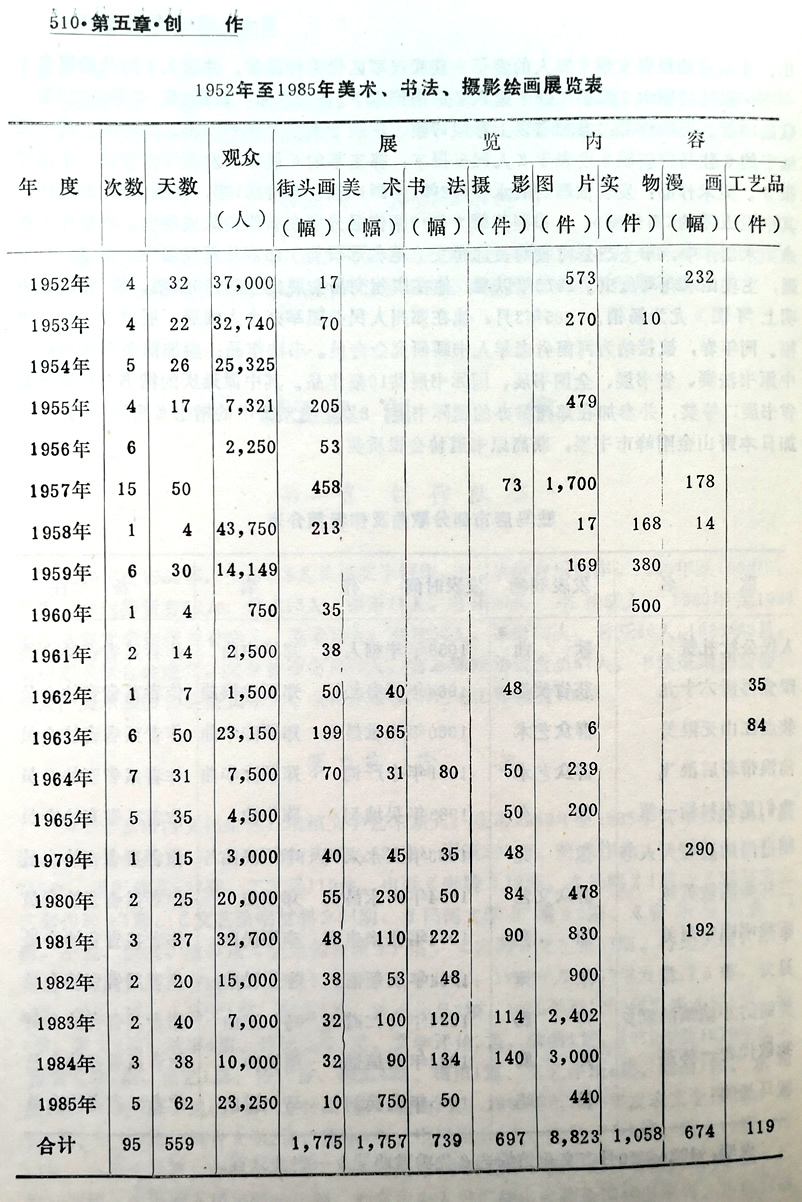

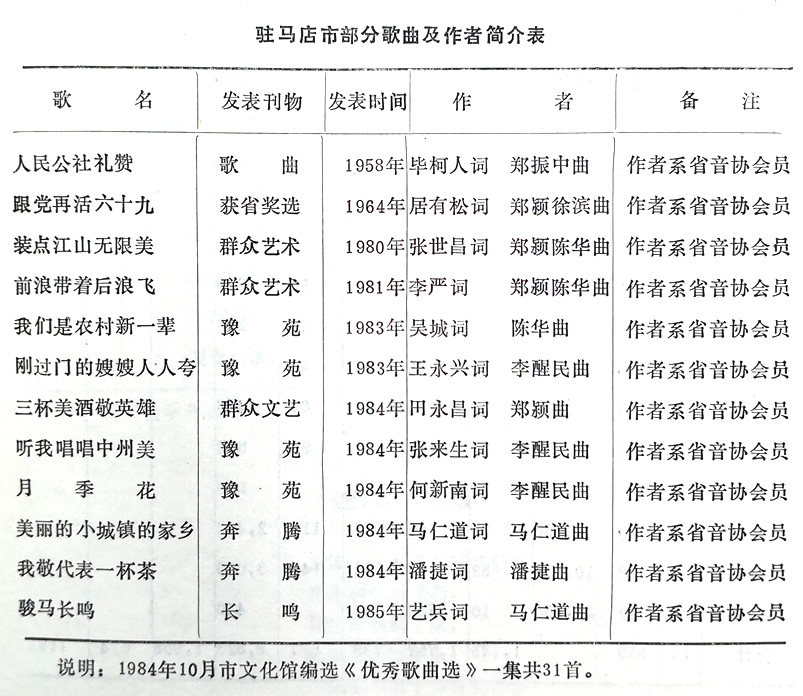

为了丰富市内文化生活,培植文学艺术新人,全市1949年至1985年共举办绘画、摄影、书法作品展览85次,展出街头画1,725张、漫画806套、美术作品1,716幅,书法作品739套、摄影作品697套、工艺品119件。出版《奔腾》12期、《长鸣》1期、《驻马店文艺创作选》1期、《文艺演唱材料》54期、《民间文学汇编》2期、《音乐与戏曲》3期,小说、散文、故事选《金色的秋波》1集,《奔腾》文艺报53期。与此同时,不少质量较高的作品在省或省以上报刊发表。其中计有:1949年至1959年发表诗5首,快板2篇、戏评1篇、小品文1篇、歌曲3首、美术作品2幅;1960年至1969年发表小说1篇、诗1首、散文4篇、故事4篇、传记文学1篇、文学评论3篇,歌曲1首;1970年至1979年发表报告文学2篇、曲艺1篇、诗10首、散文4篇、相声1篇、文艺评论1篇、油画1幅、水粉画1幅、单画3幅、组画2幅、宣传画1幅、歌曲1首;1980年至1985年发表文学作品:小说7篇、曲艺2篇、报告文学2篇、剧本1个、电视剧本2个、文艺评论6篇、散文17篇、诗13首、小品文4篇、电视小品1个,共55篇。其中何宪伦、张华荣合著的长篇曲艺《三打乌龙镇》由河南人民出版社出版,并在中央人民广播电台和全国40多家省、市电台播出;来景忠的报告文学《军人的妻子》获武汉军区优秀作品奖,并选入《时代的报告》一书:张纯的剧本《血洒江都》选入《河南剧本》。音乐作品:曲谱1首、音乐论文2篇、歌曲12首。摄影作品:参加省以上影展17幅、发表于省以上报刊73幅、共90幅。其中王继宇的《驻马店新貌》发表于《人民日报》;郭玉莘的《晨曦》发表于世界语《中国导报》。美术作品:发表油画2幅、水粉画2幅、年画10幅、宣传画1幅,国画1幅,共16幅。其中崔五零的《四美图》、《中帼英雄》等12幅作品分别在省级出版或展出。在老年人业余美术创作中,市土产公司收购员邢尚文(笔名邢石英)15岁从师陈瑶生、吴镜汀学画,主攻山水花鸟鱼虫。1978年以来,他在广州交易会展出作品300余幅,临摹画《清明上河图》尤为畅销。1985年3月,他在郑州人民公园举办个人画展,展出作品100余幅。同年春,被接纳为河南省老年人书画研究会会员。书法作品:参加豫南五区书展,中原书法赛、省书展、全国书展、国际书展共10幅作品。其中谭延庆的楷书《古语》获省书展二等奖,并参加在郑州举办的国际书展;8岁学生刘云中的楷书《唐诗一首》参加日本野山金刚峰市书展,获高原书道协会银质奖。

说明:1984年10月市文化馆编选《优秀歌曲选》一集共31首。

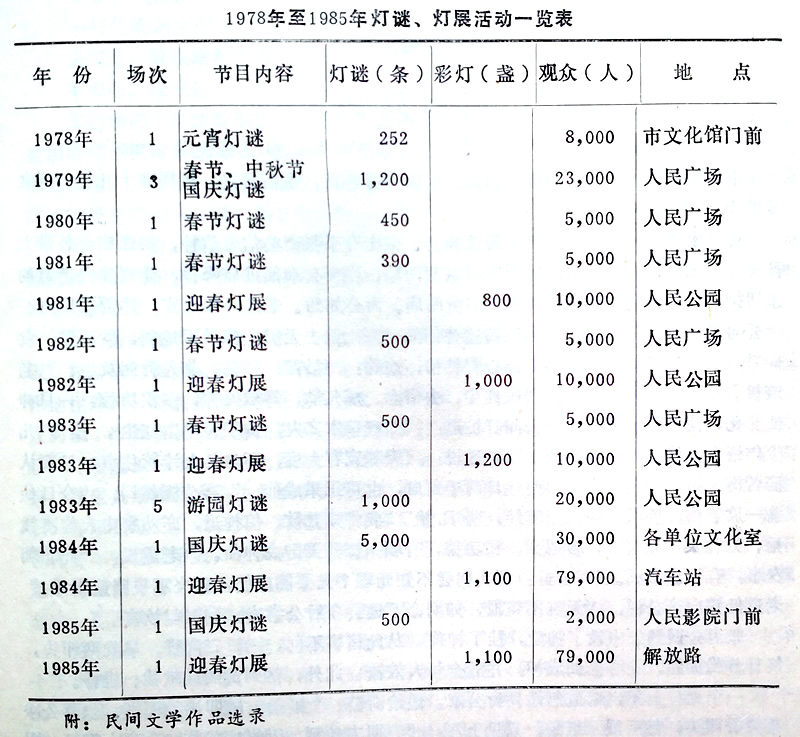

在一系列的作品中,民间文学作品颇为出色。1964年,镇文化馆出版《民间文学汇编》2期。1984年,市文化馆采集民歌203首,筛选出60首,部分收入《驻马店地区民歌集成》。其中6首选入《河南省民歌集成》。1978年至1985年举办灯谜活动15次。1981年至1985年,举办灯展5次,创作和收集谜语9,707条,制彩灯5,000余盏。

附:民间文学作品选录

改造二流子

(建国初汉族民歌)

李醒民等搜集1984年

二流子二流子快呀快劳动,

再不劳动可不行,

如今田地回了家,

村里不养寄生虫。

二流子二流子莫呀莫伤心,

好好改造做新人,

多吃苦多流汗勤生产,

浪子回头赛黄金。

二流子二流子好呀好好干,

共产党不会亏待咱,

打下粮盖瓦房成了亲,

日子越过越香甜。

神仙张庄

王化美搜集1985年

市西北4公里张庄,为张姓始建。村民勤劳善良,生活富足,被周围十儿里的群众美誉为“神仙张庄”。

传说农历二月初二,水屯有传统庙会。张庄有个张斋公信鬼信神,每逢庙会必带上香表赶往水屯。有一回途经路王庄村东黄阁庙,张斋公顺便进庙降香,受到庙内老道的亲切接待,并约张斋公赶会回来重临黄阁庙。斋公如约。老道待如上宾,并留宿庙内。斋公向老道询问仙界情况,老道畅述神仙如何来无踪去无影,飘渺天地间,饮琼浆,食仙果,永无生老病死。说得斋公心旷神怡,连称:“妙哉!妙哉!非人所能及也!”老道接着说;“不然,凡人只要脱红尘、去俗念、戒凡欲,笃敬天神,多积功德,一旦神仙度化,便可入仙界。”斋公闻听忙道:“如我草木之人,贪了大半生红尘,染了儿十年俗念,能否为仙界宽恕?”老道说:“天尊宽容大度,不与凡人计较往事,只要认清苦海无边,回头是岸,即使往日两手鲜血,也可正果成仙。”斋公慨然曰:“今日仙翁一席教诲,胜我苦读10年真经,明日始,我将戒凡欲、信神道,亦劝家中人等凑钱财,祭神灵,勤烧香,多磕头,积功德,有朝一日升天国成神仙。”老道说:“此非朝夕事,有恒志者成。”斋公道:“我何尝不知此理?只要能成仙,我决不畏路途艰难。”老道低声向斋公说:“天机不可泄,如期亦不远。今后公常来,到时与汝言。”

张斋公回到家中设了神堂,挂了神像。从此诸事不问,一日三降香,早晚两叩头,终日静坐诵经,专心修仙成神,并教全村人效法。此外,常到黄阁庙献钱、进香。

一个夏日上午,老道忽然到斋公家,递给斋公一个纸条,随即拂袖而别。张斋公净手焚香叩头,然后展示纸条,只见上写:“三期末劫到,天塌地陷临。今夜大雾起,明午开天门。善者升天国,良机莫告人。凡物无需带,脱衣当净身。若把天机泄,天雷轰汝身。”斋公看罢再三叩头,拜谢上天。当夜,斋公唤全村人至神堂,密言将有天塌地陷之事和明日开天门成仙之良机。众信其言。夜半时果然雾起,斋公与全村男女解衣裸体,结队前往黄阁庙,进正殿,闭目静坐待机。

翌日过午,雾散天晴,路王庄人下地锄草,有进庙寻火吸烟者,发现正殿坐一群赤身男女,乃奔告田间众人,一时围观者塞满庙院,羞得张姓男女面壁不敢见人。寻问原因,张斋公如实相告。待寻老道,已不知去向,张庄人方知上当。

事情很快传开,张庄就得了“神仙张庄”这个雅号。张庄人感到不光彩,不许外人叫,但怎么也堵不住众人的口,流传至今。

王老汉回家

作者魏松山1980年

烙馍,飞薄,

一口气吹到黄河。

去撵吧,耽误掌柜的活;

不撵吧,没吃过。

王国华同志是豫南桐柏山区红色根据地创始人之一,被毛主席誉为“农民的领袖”。建国后曾任河南省副省长、政协河南省副主席,全国第一届政协委员。他世居驻马店市郊大王庄,乡亲们都称他王老汉。老汉从14岁就给地主扛活,这是他当年给地主薛义斋扛活时经常唱的一首歌,至今仍在村里传唱。

1959年以前,老汉每年至少要回豫南一次,走遍村村落落,了解农民的情况,而且每次都要回到旧居,看一看村里老少爷儿们。1960年春天,72岁高龄的老汉最后一次回到自己的家乡。

车一进村便碰上一桩怪事。村食堂里每天两顿稀面条汤,这天到10点左右才开早饭。在排队打饭的人群里,唯有魏老头表现比平时反常:炊事员给他打完饭,他慌里慌张地往外闯,差点把饭撞泼在别人身上。政治队长李长青问炊事员:“你给他打几口人的饭?”炊事员这才忽然想起,是给他多打了一口人的。李长青三步并作两步往外赶:“魏连玉回来,你给我回来!”越喊魏老头跑得越快,于是李长青就撒开腿在后面追。魏老头刚跑到大路边便被李长青追上了。他劈手夺过魏老头手中的葫芦瓢,连饭带瓢一齐甩在地上,然后又一脚把瓢踏个稀巴烂,魏老头躺在地上打着滚哭。这时一辆绿色吉普车停在路中央,老汉从车上走出来,板着面孔问李长青:“你叫什么名字?是不是这村里的干部?怎么会这样干?”李长青回答着,脸像哭似的难看。老汉弯腰扶起魏老头。魏老头的手拉着老汉:“你可回来啦,我们想你呀!”说着又呜呜地哭起来。

这个说:“走哇,看老汉去呀,老汉回来了!”那个讲:“他一进村就给李长青弄个下不来台!”一传十、十传百,三里五村都知道老汉回来了。男男女女扶老携幼,赶会一样涌进大王庄。他们围着老汉哭啊,诉啊。这个说,孩子饿得直嚼烂套子;那个嚷,老人家临死前还要给他找口馍吃。有的老太太干脆一屁股坐下,手拍着地,儿呀,孙呀地嚎起来。老汉急得头上直冒汗,叫秘书:“记,快点记,都给我记下来,向省委汇报,向党中央汇报,真不得了!”他看秘书忙不过来,就让警卫员也帮着记。

等乡亲们哭完诉光,老汉开始讲话。讲他当年组织鞭杆会打坏货、抢粮食;讲他组织红军游击队走南闯北打天下。他说:“我们拼死拼活究竟是为了什么?还不是为了穷人吃饱肚子,翻身过好日子?可好,现在把江山打下来了,印把子夺过来了,社员们都饿得七死八活!”他越说越火,越说越气,就点着名字问:“这个生产队里的干部都是谁?大队支书是谁?都给我站出来!”不多会儿会场中央排了一个十几人的队,一个个头都勾得像熟透了的大麦。老汉走过去点捣着他们说:“都是些什么玩艺儿!老百姓都饿死了,你们还当谁的官?你们是不是共产党的干部?你们对上级一个劲地吹吹,对老百姓使劲地压压,究竟是想干什么?我还不怕丢官罢职,你们那顶官帽子就那么稀罕?”他忽然发现队行里有自己一个同宗兄弟,老汉眼都气红了,手插着腰站在他面前:“听说你当了生产队长?开始吃食堂你砸乡亲们的锅最积极是不是?听说你还打了不少人?这个队长是谁叫干的?是不是扛着我的牌子仗势力抢来的?混帐东西,从今天起这个生产队长我不许你再干」”他又走到司务长薛青立面前:“社员们都瘦得皮包骨头,你为啥吃得又肥又胖?”薛青立承认说:“我多吃多占了。”老汉发狠地说:“谁让你多吃多占的?给我吐出来!”接着问:“你是不是党员?叫什么名字?”薛青立说:“是,我叫薛青立。”老汉对着秘书一扬下巴:“记下,回来给他抠了!”他又在队行里来回瞧了一阵子问:“那个叫什么李长青的呢?”原来李长青感到不妙,开会前就偷偷地溜了、老汉说:“这家伙够坏的了,他吃得肥头大耳,却说别人多吃多占,用脚跺烂人家的饭瓢,还叫人家活吗?再孬能孬到啥样子?”并质问大队支书:“大王庄不用大王庄人当政治队长,派来一个外村人干什么?是不是在镇压老百姓上好拉开情面?”老汉满脸怒色:“就你们这些东西,搁是我当年,早掂腿一个个扔你们河里去了!”

会开到日偏西。老汉看看表又看看会场里那一张张饥饿的面孔,然后宣布散会。会场里响起一阵又一阵的掌声:讲的真是解恨、出气。有人还一直拍巴掌,想叫老汉继续讲。

中饭是在村食堂吃的。事前大家发愁:给老汉做什么饭吃呢?难道也叫他吃掺玉米芯子糠做的“跃进馍”么?忽然有人想起来了:老汉喜欢吃烙馍,年轻时一顿能吃两筷子厚的烙馍。大家看老汉的牙口还好,于是给他烙了白面烙馍。桌上放着从锅里盛出来的四碗面条汤和一笊篱白面烙馍,四面坐着老汉、秘书、警卫员和司机。秘书先卷了一张。老汉没吃,只是望着笊篱出神。这时只见炊事员拖着一个孩子的腋窝往外拖,那孩子打坠坠就是不走。再往外看,门外也站着许多伸头探脑的孩子。秘书刚刚把卷好的烙馍咬了一口,见老汉用下巴指指笊篱又指指门外,忙把烙馍又放回了笊篱,端起笊篱给每个孩子一张,很快就把烙馍分光了。他们同全村社员一起,每人只喝了一碗稀面条汤。提起那面条汤,人们不禁又想起老汉当年给地主扛活时常唱的另一首歌:

蹚到脚脖子,

摸不到一根面条子;

扎下一猛子,

捞不到一根菜梗子。

老汉陪大家住了3天,村食堂给大家换了饭;一日三餐,每顿每人一个一斤半重的白面大圆馍。社员们拿着这又自又圆的蒸馍时,不是笑而是哭了。可老汉走后,饭又换成老样。

老汉走后不久,家乡人便听说:王国华是“河南悲观论”的积极传播者,王国华是潘(潘复生)、杨(杨珏)、王(王廷栋)集团的同伙,王国华替农民叫苦叫得最起劲。不管是真是假,反正打那以后,老汉就再也没有回来过。