第二章 商品购销

1950年以前,商品属自由购进:1953年后国家实行计划经济,采取多种形式购进。70年代末统购、派购、包购、调拨占主导地位。80年代订购、选购、议购比例逐渐上升,奖购只是在计划经济中商品购进阶段的辅助形式,

全市(包括地直)有大的批发部门33个,零售网点678个。1985年零售总额20,881万元。

第一节 粮油购销

一、粮食征购

清末,田赋征银不征粮,1938年(民国27年)后,民国政府征粮不付钱,农民的粮食全在市场上出售。驻马店通火车后即成为豫南第一家粮食集散地。逢旺季,市场日交易量在150吨左右。大批粮油通过“申庄”、“汉庄”、“津庄”等大的粮商输往德、美、英诸国,年外运量达6万余吨。其中大豆占60%,芝麻占30%。故此,“粮动百动”一直是驻马店一大经济特点。

1949年4月,信阳专署在驻马店设立粮食直属库,配合兵站负责供应南下部队粮、秣,收储地方农民上交的粮草。1949年11月至1953年底,共入库粮食50,750吨(含跨界收购),柴草15,000吨。

1953年11月,全国实行粮油统购统销政策。粮食部门组织干部38人,广泛宣传发动群众积极向国家交售余粮。1954年全年征购粮食2,250吨(含跨界征购),占粮食总产量的23.4%、1955年8月,粮食局按定产、定购、定销的“三定”政策,留足种子、口粮和饲料后再完成征购任务。1958至1960年,由于“左”的思潮影响,浮夸风盛行,高指标、高产量、高征购严重影响群众生活。1961年后,国家提高统购粮食的价格,稳定粮食生产情绪,使“三定”政策延续到1964年。1965年粮食征购实行“一定三年”(若遇灾年减当年任务),丰产实行超产超购,加价奖励。1971年,“一定三年”改为“一定五年”,超购部分实行30%加价奖励,当年征购3,795吨。1979年,加价幅度改为不超过统购价的50%。1979年后,国务院规定,统购价提高20%,超过部分在此基础上再加价5%。1983年实行在完成粮食征购基础后,剩余部分按加价议价卖给国家;同时还实行粮食超购加价,粮油提价,价差补贴和粮油企业盈亏3项财务指标一起包,由于政策落实,当年粮食入库量6,940吨,占计划的339%。1985年4月1日,国家取销粮食统购,实行合同定购,按“倒三七”比例计价(三成按原定购价,七成按超购价)、当年粮食入库量达1,005吨(含跨界入库数)。

二、油料征购

建国前,油料、油脂属自由交易,外运的油料、油脂主要通过粮行、油行和转运公司买卖。1954年起,国家对油料、油脂实行严格管理,只允许市供销社代购代销。随之,油料、油脂的收购、供应完全纳入计划范围。1955年实行统购,贯彻多产、多购、多留的原则,以农业社为单位,按实产数扣除口油、种子留量后,多余部分全部收购。1972年实行油料超购加价,由15%提高到30%。1978年以后调为50%。1983年,油料统购实行按比例加价办法,对当年收购计划有控制数,计划内按“四六开”计价,计划外按议购价。1984年油料征购545吨,是1974年125吨的4.4倍。1985年实行合同定购粮、油后,仍执行计划收购油料的办法。当年征购油料935吨(含跨界征购)。

三、议价收购

1963年,粮食局成立粮食交易所。当时主要议价收购落市粮上交国库,加强对粮油市场的管理,防止投机倒把。年均收议购粮45吨左右。“文革”期间,市场关闭。1979年后,粮油市场开放,交易所也逐步向省内外开展议购议销业务;并逐步扩大经营范围。1981年成立粮油议价公司进行专营,本着“随行就市,低于市价”,“高进高出,有赔有赚,统算有余”的原则,独立核算盈亏。议购对象是落市的粮油和生产队的余粮。议销主要对饮食行业及计划外的工业粮用油以及市内缺粮人口等。1981年至1985年共议购粮食17,255吨,议购油2,360吨,实现利润164万元。

四、粮油销售

(一)农业人口供应

1953年后,对农村缺粮户实行统销,农民留足种子、饲料后,凡每人每天达不到350克者定为缺粮户。在自报、评议的基础上,定出统销数量标准,按月安排发证到户,由粮食局供应。1966年至1974年共对农村发返销粮10,400吨。1979年后,粮食产量逐年增加,缺粮户逐步减少。年均缺粮户由原来1,700余户下降为360户。

菜农口粮供应始于1954年,至1966年供应原粮。其供应比例为粗粮70%,细粮30%,1966年后,菜农土地减少,开始单纯种植蔬菜,口粮供应改为成品粮。粗、细粮供应比例也与城镇居民一样。菜农食油供应标准一直为每月75克。

(二)非农业人口供应

1953年12月开始对市民实行粮食定量供应,数量、品种、价格由政府统一规定。除零售店和供销社供应外,还委托一部分私商按规定价格代销。城市居民凭户口证买粮;对饮食服务行业根据营业额进行供应。

1955年8月,按照国务院规定,结合本地情况,根据居民劳动强度、年龄大小和粮食消费习惯等不同情况,确定各类型居民的供粮标准。国家工作人员于当年10月1日执行,学生、工人及街道居民于10月15日执行。

1959年底,再一次调整市镇居民定量标准。当时为开展节约用粮,支援建设活动,国家机关人员口粮标准曾一度每人每月降为12公斤。

1954年城镇居民凭粮本购粮。1955年凭本发牌购粮。1957年实行凭粮本按居住区划片到指定粮店购粮。1979年粮店由单一供应成品粮逐步增加有油条、面包、面条、丸子、馍、馓子等品种。1984年粮店实行改革,采取按每季度发放粮食供应券不定点供应的办法,居民可凭粮券任选粮店购粮。

居民口油供应始于1954年,标准是每人每月0.5公斤。1958年后,油料生产下降,油脂供应紧张,进而采取分开市、县压缩标准的办法。1961年,一般非农业职工、干部每人每月口油为100克,居民、儿童每人每月50克。1964年,职工、干部口油每人每月增为200克,居民、儿童增为125克。1965年8月1日起至1985年12月,每人每月口油2克。

1983年后,本市每年在春节和国庆节额外补助食油100克至250克。1970年至1985年春节,每人补助小磨油100克,菜籽油0.5公斤至1公斤。1980年少数民族口油增为300克,1981年增为350克(回族节日另有补助)。

第二节 日用品购销

一、百货

建国前,驻马店经营文具、布匹、百货的商号共有17家。1950年7月正式成立市百货公司。1951年市内已设3个百货门市部,销售额为42.1万元。

1959年,实行“大购大销”,商品质次价高,造成积压,不少商业人员改行。三年经济恢复时期,供求紧张,棉布、棉制品、针织品凭票供应,肥皂、香皂、洗衣粉凭市内发行票证购买。1978年后,票证逐步取销。1985年全市有百货商店130家,从业1,107人,经营1,000多个品种,年销售额2,302万元。

百货商品来源,1978年前主要从地区二级站、郑州针纺站、百货站进货,少部分靠当地厂家弥补。1978年后,疏通进货渠道,同全国20多个省、地、市建立业务关系。1985年购进百货金额达3,051万元。

1978年前,百货销售以棉布为主,仅市百货公司销售棉布604.03万米。1978年后,化纤、混纺、涤纶布大量上市,棉布销售量逐年下降。手表、缝纫机销量增加。手表销售量,1982年为1.57万块,1984年达5.55万块,是1971年的13.5倍。

二、五交化

建国前,经营五金化工的商号有3家,经营品种主要有炊具、土木工具、小件农具、铁丝、铁钉等。

建国后,五交化分别由百货、交电、农机、轻化行业经营。品种有电工材料、化工用品、农机产品和农业生产资料等。1956年7月1日,中国交通电工器材公司河南省驻马店支公司成立(即驻马店五交化公司前身),设五金、交通、化工三大类经销专柜。品种主要有铁丝、铁钉、小件农具、力车下盘、内外胎、自行车、收音机、皮花线、灯泡、油漆、染料、纯碱、工业用化学试剂等近700个品种。是年,五交化销售额为46.8万元。1969年为48万元。1980年,洗衣机、电冰箱、电风扇以及电饭煲、电烤箱、电熨斗等成为五交化行业的抢手货。是年销售额为810万元。1985年为1,100万元,创历史最高纪录。全年销售电视机2,850部,电风扇5,305台,自行车14,954辆,洗衣机2,093部。全市有64个经营网点,从业697人。

1979年前五交化货源主要从地区批发站进货,按一级、二级、三级批发站的渠道购进,部分从郑州五交化专业商店或批发部采购。1978年后,同北京、上海、天津等数十个省市同行业和厂家建立业务关系。1985年购进额为875万元,比1981年增加155万元。

三、医药

建国前,本市有中药店19家,西药店18家。

1951年至1956年,国营药材部、西药批发部先后成立,私营中西药店由分散走向联营和公私合营,医药商贩组成合作商店。同年6月,驻马店市医药支公司成立,下设中、西药批发部,加强了对公私合营及医药合作店的领导,建立各项规章制度,从而使企业走向正规化。1958年在新华街建立第一个医药零售部。1959年在中山街建立第二个医药零售部。1965年在共和街建立第三个医药零售部。是年,批发纯销售额为113万元。1966年至1970年,年平均递增17.47%。1973年在乐山路建立第4个医药零售部。1974年在新华街建立新草药商店(1979年撤销)。

中共十一届三中全会后,全市医药市场规模和流通结构发生了巨大变化,截至1985年,批准发展10家个体医药零售店,对驻马店市医药市场起到了补充作用。西园街办事处在中华路建立乐山路医药商店,采取集资、贷款的方式经营西药、中成药批发兼零售业务,批发销售额占总销售额的90%,跃居集体所有制同行业之首。地区制药厂在东风路设立药品零销部,经营中西药品批发和零售。全市共有医药零售部22家(国营6家、集体6家、个体10家),批发部4家,从业162人。这期间批发纯销售额年平均递增10.2%。1985年医药公司购进额为203万元,纯销售额为541万元。

四、日杂

建国前,本市经营日杂品的个体商贩有134户。主要经营火柴、煤油、食盐及香表、冥钞等迷信品。

1949年供销社建立后,担负城乡日用杂品的供应。1985年,全市经营日用杂品的单位有地区日杂公司、市土产日杂公司和市3家杂货商店,经营点42个,职工306人;有个体日杂商店217家。主要经营锅、碗、筷、席、陶瓷器、搪瓷、塑料、玻璃制品、土体纸、烟花、鞭炮、中小农具等10多个类别300多个品种,年销售额1,517万元。

50年代至60年代货源主要靠外采,个别零星商品就地加工。70年代后,外采范围多限省内。当地狠抓日用小件商品加工,扶植地方工业。有五分之一的日用品就地加工,就地购进,就地销售,部分产品以质优价廉打入外地市场。1985年市土产公司纯购进额为1,053万元。其中,购进铁锅4.65万口,比1977年增加4.5万口;草席1.97万条,相当于1980年的1.9倍;日用陶瓷销售74.6万件,比1979年增加1倍多;水桶销售24.9万个,比1978年增加23倍。

第三节 副食品购销

一、糖烟酒

1902年(清光绪28年),英、美烟草公司在驻马店经销卷烟,“先赊后卖”。1915年(民国4年),国家对卷烟实行“公卖”,即官督商办。1950年,国家对白酒实行专卖,建立中国专卖事业公司信阳地区专卖处驻马店分处。1953年,对卷烟实行专卖,驻马店专卖分处改为分公司。但对这两项专卖的有关规定都未认真执行。1959年,将食糖列为一类商品,由国务院直接控制;卷烟列为二类商品,由国务院制订政策,统一计划安排,实行差价调拨和按比例供应;其他均为三类商品,山主管部门综合平衡。1961年始,紧俏商品凭票供应,卷烟每人每月2盒至6盒,食糖每人每月0.25公斤。1964年执行收购生猪返销红糖政策。1966年卷烟敞开供应。1982年食糖敞开供应。1984年9月,国家对烟草颁发专卖条例,成立地区烟草专卖局(公司)。1985年,市内经销糖、烟、酒的企业有4家:市糖烟酒公司、副食品公司、第二商业供销公司和地区烟草专卖公司。其中,市糖烟酒公司年营业总额1,324.23万元,为1970年252万元的5.7倍。

二、蛋禽肉

建国前,人民生活水平低,蛋禽肉销售量小。

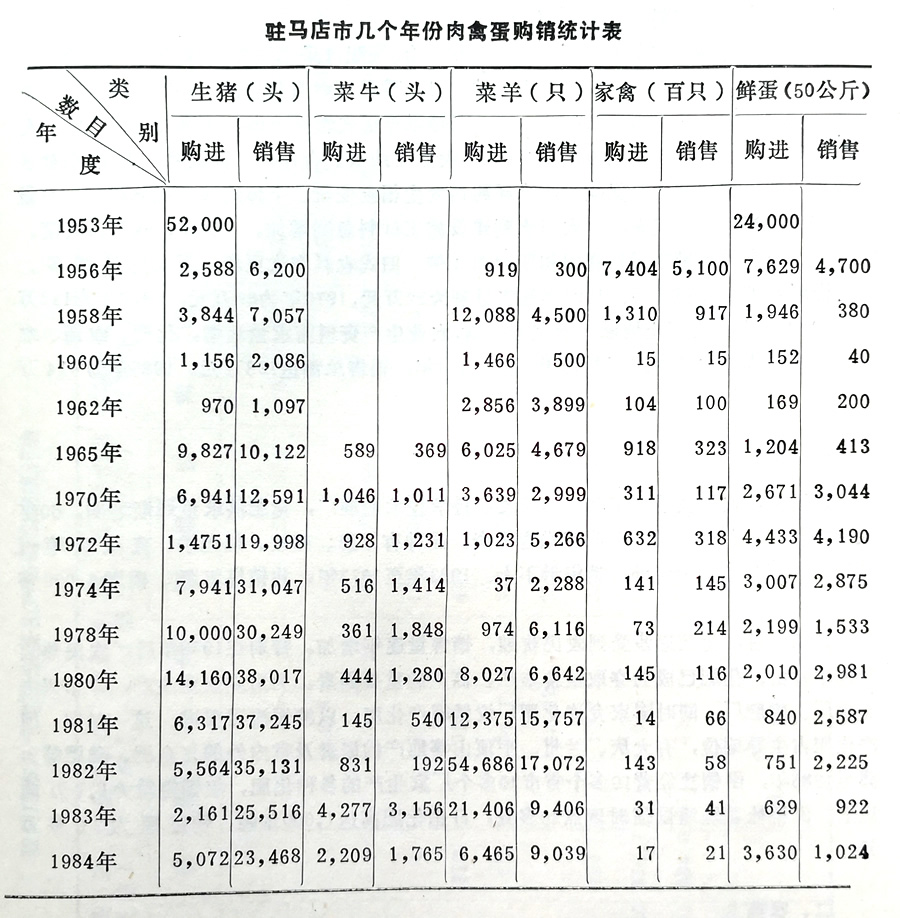

建国后,成立食品采购组和食品公司,对肉禽蛋进行统一管理,组织牛羊肉合作商店,取销私人肉架。1955年从事食品肉食经营的76人。“文革”期间,食品业经济效益下降,仅1971年至1975年,经营性亏损达159万元,年均亏损32万元。1979年后,8种农副产品提价调动了农民养殖的积极性。1980年购进生猪8,700头,比1976年增加1倍;菜羊54,700只,比1976年增加7,577只;鲜蛋37.5吨。收购范围由近郊扩大到邻近各县。1981年后,随着市场的活跃,禽、蛋、肉转为市场调剂为主,国家供应为辅,产销见面。私人肉架每天约50多个,日上市肉万余斤。

本市的肉、禽、蛋销售量一直呈上升趋势,1985年人均消费猪肉10.85公斤,牛羊肉4.25公斤,家禽2.95公斤,鲜鱼6.35公斤,鲜奶0.15公斤。在保障市场供应的同时,大量收购生猪、鲜蛋调往外地。全市现有生肉部5个,熟肉部3个,牛羊肉部2个,水产部2个,收购部、猪宰场、牛羊宰场各1个,从业307人;私人肉架从业150余人,肉禽蛋日销售额3万多元。

三、调味品

建国前,城乡居民吃盐困难。抗日战争期间,日本人在新华街设盐行,1斗小麦(合17.5公斤)换1斤盐。群众争相兑换,还挤死一老年妇女。建国后,国家对食盐统一调拨,盐价稳定。1969年9月,从湖北刮来抢购食盐风,信阳地区农民来驻马店大宗抢购,库存1,500吨在一星期内售空,有些家庭购盐达千斤以上。1979年,供销社储存商品盐,引起误解,刮起抢购风潮。省公司调拨储备盐8,000吨来驻马店,此风方平。1982年,漯河、上蔡刮来抢购食盐风,势头较小。1983年,建立市盐业副食调味品公司,调味品由糖烟酒公司分出。

第四节 生产资料购销

建国前,生产资料品种主要是小件农具,多有日杂品商户经营和个体铁、木业户自产自销。

建国后,供销社专门设立生产资料门市部,经营铁、木、竹、皮、石器等中小件农具。其他生产资料,如农药、农机、大件农具等由业务股直接出售。1977年,生产资料公司成立,下设3个零售部,1个农民服务部(牲畜交易所)。1985年,新增零售部2个,批发部2个,从业100余人。全市经营生产资料的主要单位有地区生产资料公司、市生产资料公司、基层供销社、日杂商店和集体商店等18个零售部,4个批发部,3个牲畜交易所,生产资料经营者300余人。

农业生产资料基本上形成了批发零售相结合、统配自采相结合、包销代销相结合的体系。50年代初,主要销本地加工的中小件农具,质量可靠且价格低于外采同类商品的20%,年销售额1.7万元。1952年,水车、双铧犁等新式农具上市,并增农药、农机、农具配件等60多个品种,年销售额5.7万元。农业互助组、合作社、高级社、人民公社各个阶段生产体制的变化,促使生产资料购销发生相应变化。个体购买变集体购买,少量销售变大宗销售,新式农具、农田水利建设施工材料急剧增加。1958年,仅铣、镐、筐、架子车、力车胎等销售量较建国初期增加3倍。旧式农具淘汰更新,新式农具增多,生产资料购进量逐年加大。1963年销售总额为22万元,1970年为89万元,1976年为113万元。1978年后,实行土地联产承包责任制,农业生产资料需求量猛增,化肥、农药、农具、牲畜等成为农业生产资料骨干商品。1984年,销售总额达708万元。1985年为314万元。

一、化肥

建国前,农民使用农家肥。随着农业科学技术的推广,化肥供求量逐渐增加。60年代至70年代,化肥属统一分配包销售物资。品种有尿素、碳铵、氯化铵、硫酸铵等近10种,大部分来源于国外,销售量不大。1963年至1973年,共销售氮肥、磷肥5,000多吨。

1973年后,化肥逐步受到农民欢迎,销售量逐年增加。特别在1978年后,农民热衷于科学种田,化肥已成为夺取粮食丰产、高产的重要因素。为适应农业生产,本市兴办氨水厂、磷肥厂,同时国家允许化肥厂议销超产化肥,以缩短流通渠道。这一时期,国产化肥占主导地位,有大庆、兰州、平顶山等地产的尿素及省内外的复合肥、磷肥等。截至1985年,供销社经营10多个省市30多个厂家生产的各种化肥,年销售量为1.7万吨以上。供销社系统增设临时网点20多处,日销化肥高达1,000余吨,销售额为20多万元。

二、农药

本市销售的农药有“1059”、“1605”、“DDV”、“3911”和“666”等。凭大队、公社介绍信出售,或凭每年病虫害的情况计划供应。普通农药有门市部经营,剧毒农药由仓库出售。1954年至1955年销农药50吨。进入60年代,农药使用广泛,品种更新,高效低毒农药受到农民欢迎。1967年销售“DDT”“敌百虫”、“乐果”等31吨,1970年售69吨。1973年和1974年夏种作物发生病虫害,供销社先后从外地和本地组织10多种农药,销售368吨。1984年,小麦发生赤霉病、黑斑病等,生产公司购进102吨农药。1985年,由于加强小麦病虫害早期预防,农药销售仅16吨。

三、牲畜

建国初,本市有骡马行两家,农民买卖牲口多在行里或物资交流会上进行。

1961年,供销社成立牲畜交易所,到云南、甘肃、内蒙古、新疆及省内各地组织货源,并配合有关部门,组织优良品种,自繁自莽。1963年至1966年共外果牲育1,661头,收交牲育2,566头。“文革”期间,牲育销售受到影响,交易所行将关闭。1979年以后,牲畜交易重新活跃,新辟2个牲畜交易所。1978年至1985年,供销社先后出动500多人次奔赴全国七、八个省、市、自治区,购进1,800多头优良品种和子母畜,成交牲畜2万头。

四、农具

本市供销的农具主要有铁铣、锄头、镰刀、钉祀、犁铧、犁面、杷齿、铣把、侧把、镰把、扬杈、木铣、木楼、粑方、力车上盘、竹扫帚、鞭杆、竹笆、草筛、背筐、鞭梢、石磙、磨石等。60年代,钢村、木村缺乏,由上级统配原料,供销社抽专人抓农具产品加工,每年由地方产品管理员根据生产的需要和原材料的多少同生产部门签定合同。市农具厂、机械厂、家具厂及汝南铁业社都曾为本地加工过中小型农具,累计10万多件。

1979年后,“两户一体”生产的各种中小农具投放市场,自产自销,与用户自行调剂,钢材、木材原料国家不再分配。鉴于这种情况,供销社从南方组织毛竹进行加工,以竹代木。并利用收购的废钢村加工铁制小件农具,使每年的销售量继续稳步上升.7年间,销售铁制农具11万件,竹制小件农具70多万件。

第五节 物资购销

1953年至1962年,金属材料、木材、机电产品、轻化建材、煤炭等山商业部门经营。1963年,镇物资机构建立,物资由国家直接控制,实行统一分配、统一调拨、计划供应。1965年,地区物资机构建立,进一步加强了对物资的控制和管理。1978年后,缩小了指令性计划,扩大了指导性计划,计划内供应不足部分由计划外补充。

一、金属材料

地区金属材料公司和市物资公司经营的金属分两大类:黑色金属有线材、带钢、板钢、管钢、生铁、砂铁、锰铁等;有色金属有铜、铅、锌、铝、锡等。商品多来自武汉、天津、安阳、唐山等地。1978年,供应全民所有制企业钢材4,679吨,生铁1,393吨,铜、铝、锌等有色金属64吨;供应集体所有制企业钢材3,557吨,生铁971吨。1985年,供应全民所有制企业钢材4,530吨,铜、铝、铅、锌等有色金属102吨;供应集体所有制企业钢材183.5吨,铜、铝、锌等有色金属31吨。

二、木材

本市木材山地、市两家木材公司经营。货源自云、粤、桂、湘、川、闽、黑、吉、内蒙等地,少数从苏联、美国、加拿大进口。1978年,供应全民所有制企业2,787立方,供应集体所有制企业1,322立方。1985年,供应全民所有制企业739立方,供应集体所有制企业827立方。

三、轻化建材

本市轻化建材类商品由地区轻化公司、建材公司、市物资公司、五交化公司等单位经营。水泥、油毡等多来自阜新、大连、锦西、新乡、洛阳及本区秀山、龙山等地;烧碱、纯碱、玻璃、橡胶等按计划分配,指定地点进货。1978年,供应全民所有制企业硫酸93吨,烧碱675吨,纯碱41吨,橡胶142吨,水泥4,574吨;供应集体所有制企业水泥2,798吨,硫酸3吨,纯碱11吨。1985年,供应全民所有制企业硫酸61吨,烧碱2,626吨,纯碱288吨,橡胶110吨,水泥814吨,平板玻璃80标箱;供应集体所有制企业硫酸3吨,烧碱10吨,纯碱1吨,水泥36吨。

四、煤炭、石油

经营煤炭的企业有地区工业燃料公司和市工业燃料公司及地区煤建公司。货源多来自平顶山、焦作、密县、鹤壁、义马等地,少量来自韩庄、梁洼、济源等小型地方煤矿。1977年,供应全民所有制单位煤炭1,329.8吨,集体所有制单位10,282吨。1985年,供应全民所有制单位186,426吨,集体所有制单位9,798吨。

石油由地区石油采购供应站经营。石油属国家控制的一类物资。50年代以前,多从苏联等国进口。60年代起,由国内产油区调进。1975年,供应全民所有制企业重油18吨。1985年,供应全民所有制企业重油14吨,汽油7,461吨,柴油395吨,煤油6吨,润滑油194吨;供应集体所有制企业汽油367吨,柴油4,870吨,润滑油7吨。

五、机电产品

机电产品由地区机电公司和市物资公司经营,货源自武汉、广州、上海、北京、天津、青岛、哈尔滨及省内郑、汴、洛等地。品种有电葫芦、车床、汽车、工业泵、电动机、焊条、电线、轴承、阀门等300多个品种上万种规格。地区机电公司1982年机电产品供应总值为679.2万元,1985年为3,878.4万元。

第六节 废旧物资回收利用

废旧回收由地区供销社废旧公司和市供销社废旧公司经营。其中工矿企事业废金属回收从1978年始由地区物资局金属公司经营,社会上的废金属仍由市供销部门经营。

一、废旧回收

1952年,供销社所属的2个农副产品收购部开始兼收废品。收购品种仅限于废钢铁、废杂铜之类。到1953年共回收废钢铁113.3吨、杂铜28.95吨。1962年供销社专设2个回收废品门市部,收购品种由原来的4个扩大到17个。

1965年地区供销社废旧公司成立。1977年镇供销社成立废旧物资回收公司。1978年,全市供销社投放金额60万元。收购部由原来的2个增加到5个。

1985年街道及个体增设废旧物资回收部达20余个,收购品种发展到70余个。

1977年至1985年,市废旧物资回收公司年均回收各种废品5万吨,为工业、社队企业、个体手工业提供原料40多万吨。利润从3。5万元增加到11万元。市公司增添了地磅、液压机、打包机、汽车等设备。全公司有干部职工129人。1985年在全省16个专业收废行业中被评为先进单位,作为全省3个代表之一出席商业部在大连召开的废旧物资加工会议。

二、废金属利用

废钢铁是国家统购物资,在利用上本着先中央后地方,先计划内后计划外,先上交后利用的原则,统筹安排供应,大体可分为:

(一)上交国家和省内调拨

地、市直废旧物资回收部门先后承担向首都、上海、鞍山、大冶等十几家重点钢厂供应废旧钢材的任务。省内调拨供应的重点企业主要有洛阳钢铁厂、安阳钢铁厂、洛阳拖拉机厂、洛阳矿山机械厂等。

(二)本地利用

在完成上交任务的前提下,本着先利用后回炉的原则,采取粗进细出、分类挑选、分类堆放、及时供应的方法,供应熔炼、铸造和生产中小农具、小五金用料。对群众急需的钢窗条、炉口、钢筋等则敞开大门,让用户挑选。对乡镇企业所需的边角料、生杂铁等则尽可能安排供应。

三、寄卖

建国前,市内有当铺1家,主要寄卖估衣,典当金银手饰和古董等。

1950年至1970年寄卖行业由工商部门负责专管。1971年供销社设立第一个国营寄卖商店,同时取缔个体寄卖店,业务范围扩大到衣服、手表、自行车、收音机、皮货5大类,年调剂额为10多万元,提取手续费8,000多元。1980年在解放路西段设立国营第二寄卖店。寄卖行业成为换代商品重要的交易场所,有效地限制了一些不法分子的犯罪活动。1975年至1985年共协助公安部门破案100多起,报案40多起,为国家和人民群众挽回经济损失3万多元。其中缴获自行车20多辆,价值3,000多元。调剂总额达100多万元,提取手续费8万多元。

第七节 农副产品果品购销

一、农副产品

建国前,农副产品属自由买卖,生产与销售直接见面。建国初,供销社实行统一购销。1951年,供销社购粮8,455吨,销672.5吨;购芝麻5,615吨,销油70吨;购鲜蛋155吨,麻6吨,销棉花330吨。

1952年成立2个交易所,5个收购部,从业人员50多人。1956年,驻马店建立信阳地区中转站,担负淮北8县的棉、烟、麻、畜产等物资收购调运任务。1964年收购棉花20吨、烟1吨、麻7吨。

1970年后农作物实行计划种植,购销量增大。1973年,全镇收购棉花329.5吨,较1963年增加61.5倍,收购烟叶121.5吨,是1964年的26.3倍。另外汝南、平舆、新蔡、上蔡等县的粉面、粉条、粉渣运来本镇调往外地。年均购销粉面25吨,粉条70吨,粉渣1,000多吨。

1978年后,供销社积极为农民发展商品生产提供产前、产中、产后服务,组织良种果树苗、茶树苗、黄花菜、花椒籽等货源,鼓励农民开办养殖、种植、加工、编织业。农民在一、二类农副产品完成统购、派购任务后,把剩余产品销售到外地进行余缺调剂,弥补市场不足,使农副产品购销日趋活跃,1980年,农副产品收购额2,560万元,1985年为3,938万元。

二、果品

建国前,果品经营主要靠一些小贩小本经营,品种少,价格贵。经营的果品大都本地产的季节性水果。

1959年设立第一个水果合作组。1965年设立两个水果店并分为5个零售店。经销苹果、香蕉、桔子、甘蔗、杨桃、菠萝、青果、哈密瓜、葡萄等40多个品种。年购销量在75吨左右,销售额约5万元。1970年后,年购销量均在150吨至200吨,从业400多人。1978年后,果品需求量大增。年购销量猛增到500吨左右,销售额30多万元。1978年销售苹果446吨,桔子82吨,创建社以来最高纪录。

1981年后,市场进一步活跃,产销直接见面,一些集体、个体果品商贩发挥船小好调头的优势,勤进快销。1985年,全市经营水果的集体店20多个,个体贩267户,各类水果随季节上市,香蕉、桔子、苹果、梨等水果保鲜技术提高,常年不缺。此外,枣、核桃、银杏等干果四季有货。