第四章 人口管理

建国以来,根据国家规定政策,对人口进行生育管理和户籍管理,以控制人口增长。

第一节生育管理

一、计划生育宣传

1953年驻马店市计划生育工作开始,节制生育工作尚未广泛展开。至1966年,仍为提倡青年推迟结婚年龄和生育年龄,适当节制生育;至于放宽节育手术的行政管理限制,仅仅处于蕴酿试行阶段。1966年至1971年,计划生育工作无人过问,人口严重失控。

1972年至1974年,计划生育工作为全面发动阶段。镇计划生育委员会(以下简称计生委)根据中央和省的精神,提出“节制生育,控制人口数量,减缓人口增长速度”,并加强对计划生育工作的领导。各级党组织将计划生育工作列入议事日程,制订规划。镇委抽调部分干部、共青团员和医务人员等,组成计划生育宣传队,深入街道、机关、工厂和农村,宣传党中央有关计划生育的指示和实行计划生育的重要意义。边宣传,边对具有生育能力妇女的生育情况摸底排队,落实节育措施,大力提倡晚婚。1974年底,全镇婚龄青年晚婚率为40%。

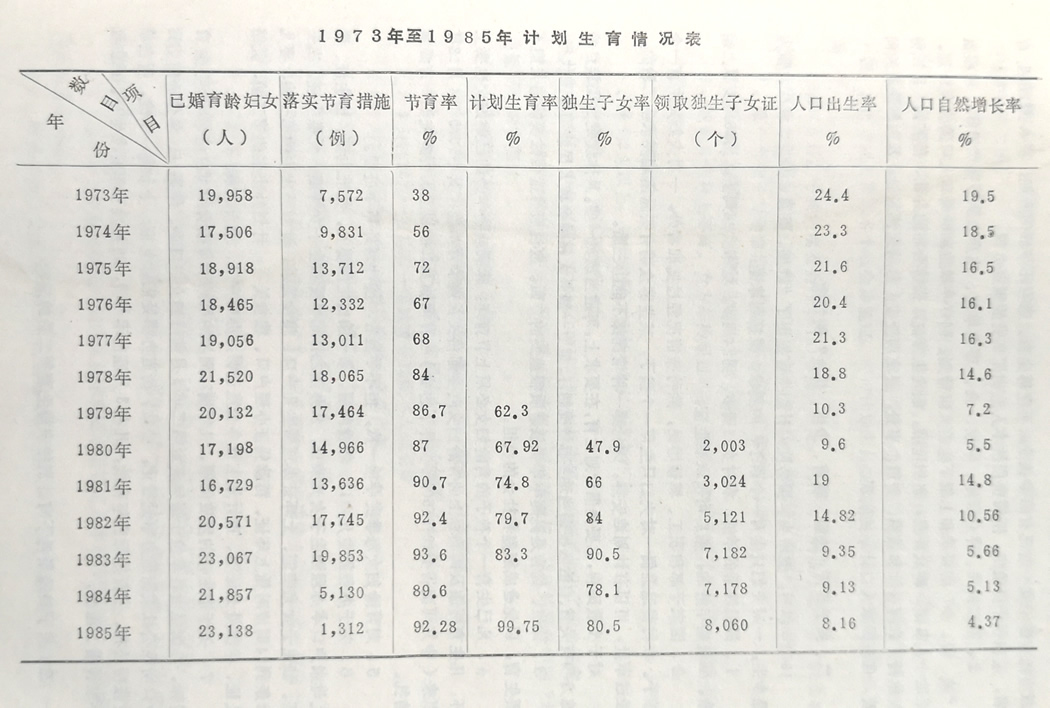

1975至1982年,是计划生育工作大力推行阶段。1976年,计划生育办公室(以下简称计生办)公布《1976年计划生育工作意见》,制订1976年至1985年人口发展规划,同时,对劳动就业、知识青年上山下乡、农村经济分配、城镇户口管理、住房分配和城乡困难户救济等问题,均以鼓励计划生育的原则制订出办法,要求全镇掀起一个计划生育群众运动高潮。是年底,人口自然增长率降为7‰,其中农村9‰,城市5‰;节育率提高为85%;晚婚率95%以上。是年11月下旬,镇委组织了192人的计划生育检查总团、下设8个分团,对全镇4个街道和4个公社190个单位进行全面检查,在检查评比的基础上,召开计划生育先进集体和先进个人代表表彰大会。1977年,在镇委的安排下,各级领导带头宣传计划生育,带头实行计划生育,带头做群众思想工作,建立定期检查评比制度。1977年,计划生育工作正式载入《中华人民共和国宪法》。中共中央提出“一对夫妇生育子女数最好一个”的号召,制定“奖一罚三”的政策,即对只生一胎者,给予奖励,对生三胎和三胎以上者,给予经济制裁。同时,抓了“一胎化”工作。镇委为73名只生一胎即施行结扎手术的妇女颁发奖状和奖金。是年,人口自然增长率为9.8‰,第一次降到10‰以下,晚婚率为98%,均达到上级要求。但发展并不平衡,人口出生率较低的行政区和战斗街均已降为8‰,而五一公社和刘阁公社则皆高达21‰;人口自然增长率较低的战斗街和人民街分别为4.4‰和5.5‰,而五一公社则仍高达15.5‰,这表明,计划生育工作的重点和难点为农村。1980年至1982年,计划生工作重点为杜绝多胎生育(三胎以上者)和计划外生育,严格控制二胎生育,大力提倡和实行一对夫妇只生一个孩子。计生办同各街道办事处、公社所属单位普遍签订计划生育包干合同书,实行计划生育责任制和合同制。市委、市政府组织全市党员、团员和人民群众学习《中共中央关于控制我国人口增长问题致全体共产党员、共青团员的公开信》。各单位根据实际情况,为独生子女办好事。地区棉纺织厂对独生子女实行“三免费”,即入托、入学、就医全部免费。地区卷烟厂专门为独生子女建造面积为28平方米的新房。1983年,全市颁发独生子女证。由于50年代生育高峰期出生的人口已陆续进入结婚生育期,因而人口出生率和人口自然增长率有所回升。

1983年至1985年,为计划生育工作基本走上制度化阶段。1983年,取得决定性胜利。春季全市开展规模宏大的“计划生育宣传月活动”,广泛深入地宣传、贯彻和落实党的十二大提出的计划生育基本国策。3月,开展以结扎为重点的活动;7月,开展以落实计划外怀孕补救措施为主的活动;10月,开展上环、结扎为主的活动。一年内进行4个战役,建立计划生育合同制,落实计划生育干部岗位责任制,完善计划生育的各项规章制度,取得前所未有的成绩,为实现1983年控制人口增长起了决定性作用,也为以后的计划生育工作奠定基础。1984和1985年,计划生育工作重点为建立和实行干部计划生育岗位责任制,层层签订计划生育合同书,健全计划生育机构,落实计划生育政策,完善计划生育各项规章制度。1985年,全市人口出生率降至8.46‰,人口自然增长率降至4.45‰,计划生育率为99.75%,独生子女领证率为34.83%。一直处于落后状态的市郊老街乡和橡林乡均已杜绝多胎生育,基本实现人口有计划地增长。

二、技术措施

1956年4月,市公费医疗门诊部吴玉山自愿申请施行男结扎手术。1963年7月,市计生委杨力自愿申请施行女结扎术。一些育龄夫妇亦自觉实行晚婚及节育。1965年,人口出生率及自然增长率均有下降。

1973至1974年,镇计生委将避孕药、具赠送群众,落实各项节育措施17,405例,男结扎176例,女结扎1,004例,妇女上环7,424例,服避孕药3,479例,其他节育措施5,222例。育龄妇女节育率分别为38%和51%,计划生育率分别为40%和56.2%,人口出生率分别为24.4‰和22.69‰,人口自然增长率分别为18.1‰和16.5‰。

1975至1982年,全镇落实各项节育措施88,504例。1979年,计划生育工作开始战略转移,有37名只生一胎的妇女施行结扎手术。育龄妇女节育率为86.7%。1980年,全市掀起以4项手术(人工流产、引产、结扎、上环)为主要内容的计划生育高潮,10日内,人流和引产73例,计划外怀孕采取补救措施529例。1983年,计划生育工作以结扎为重点。元月至春节前后,在计划生育“宣传月”期间,有5,339对育龄夫妇落实节育措施,引产、流产387例。3月至6月,全市共做结扎手术204例。7月至9月,以落实计划外怀孕补救措施为主,完成流产、引产1,133例。12月底,计划生育工作以上环、结扎为主,具体要求是“一遍净”,凡应结扎、上环、流产、引产的对象,一律落实措施。全市结扎207例,上环1,479例,引产、流产2,549例。1984至1985年,落实各项节育措施6,442例,男女结扎277例,女粘堵9例,流产3,171例,引产443例,上环2,558例,育龄节育率分别为89.6%和92。28%。

三、管理机构

1972年5月,建立驻马店镇计生委,镇长白同甫为主任,负责领导、组织全镇计划生育工作,下设办公室,负责计划生育日常具体工作,有工作人员4人。1979年,改计生委为计划生育领导小组办公室,有工作人员11人。1982年底,各街道办事处、公社均建立计划生育办公室,配备计划生育助理和专于318人,其中专职18人。1984年,计生办改为计生委,配备专职主任、副主任,下设办公室、宣传股和技术股、1985年7月,建立计划生育宣传技术站,属计生委二级机构,有工作人员10人。老街乡、橡林乡建立计划生育宣传技术室。各街道办事处和各机关、厂矿的计划生育干部进行调整充实,共计435人,形成一个比较完整的计划生育组织和宣传技术网络。

附:计划生育有关规定

一、关于实行“晚、稀、少”的规定

1974年,中共中央1974(32)号文件,对计划生育提出了“晚、稀、少”的要求。中央和省、地、镇有关计划生育的文件,对“晚、稀、少”的具体要求是:

1、晚婚年龄,农村提倡女22周岁,男25周岁结婚,城镇提倡女24周岁,男26周岁结婚。一对夫妇生育子女的数量最好一个,最多两个,生育间隔4年以上。再婚夫妇双方均有孩子或一方已有两个孩子,不应再生育。患有不孕症的夫妇,本人要求生育者,应积极予以治疗,所需费用按本人治病原享受的规定办理。

2、国家机关、群众团体、学校、企、事业单位、生产大队等基层组织,应根据“晚、稀、少”的要求和上级下达的人口计划,制订本单位的晚婚和人口的生育计划。采取个人申请,群众评议,组织批准,颁发生育证,张榜公布的办法,落实到人,以保证执行。农村公社和城镇、街道办事处,要定期检查,总结交流经验,及时解决有关问题,保证国家人口计划的实现。

二、关于实行“晚婚、晚育、少生、优生”的规定

1979年以后,党中央、国务院对计划生育提出了“晚婚、晚育、少生、优生,重点是少生,一对夫妇只生育一个孩子”的要求,概括起来是:

1、提倡晚婚的年龄:农村女23周岁,男24周岁,城市女24周岁,男25周岁以上结婚。到晚婚年龄的,婚后可领取准生证。

2、国家干部和职工、城镇居民,除特殊情况经过批准者外,一对夫妇只生育一个孩子。农村普遍提倡一对夫妇只生育一个孩子,某些群众确有实际困难要求生二胎的,经过审批,可以有计划地安排。无论哪一种情况都不能生三胎。

对于少数民族,也要提倡计划生育,在要求上,可适当放宽一些。具体规定由民族自治地方和有关省、自治区根据当地实际情况制订,报上一级人大常委会或人民政府批准执行。

3、优生、优育是提高中华民族素质很重要的方面。应说服有遗传性疾病的夫妇不要生育,以免造成家庭和社会的负担。

4、凡已生育一个孩子的育龄妇女必须上节育环;未到晚婚年龄的已婚妇女也要上环。凡生育两胎及两胎以上的育龄妇女应全部落实长效节育措施,其中1979年4月18日以来(中共河南省委1979(50)号文件下达后)生育两胎及二胎以上的育龄夫妇一方必须结扎。

5、对育龄妇女每季度孕检一次,拒不孕检者,按计划外怀孕处理。

6、关于办理新生儿户口、粮食问题,第一胎出生的婴儿,凭准生证、出生证、婴儿母亲户口本办理独生子女光荣证,从办证之日起享受独生子女待遇;凭准生证、出生证、独生子女光荣证、上环证办理新生儿户口、粮食关系;计划外出生的第一胎,婴儿母亲到24周岁时凭上环证、罚款凭证办理户口、粮食关系;计划外出生的第二胎,凭结扎证、单位处分证明、市计划生育办公室证明,办理户口、粮食关系。

7、关于准生证的发放问题。凡年满23周岁的已婚未育妇女均可申请下年度生育指标。办法是由各单位于每年底至第二年3月前持妇女户口本、结婚证、单位介绍信到户口所在公社或街道办事处登记,公社、街道办事处汇总上报,全市统一下发,所在单位张榜公布。生育指标当年有效,凡在3月底前未孕者,可换发下年度准生证。准生证不准转借、涂改。

三、关于特殊条件下有计划地安排生育第二胎的规定

1982年1月,驻马店市人民政府1982(4)号文件规定,符合下列条件之一者,可有计划地安排第二胎。

1、第一个孩子残疾者。

2、再婚夫妇双方原来生过一个孩子,申请再生育的。

3、结婚5年以上因病不孕,双方超过30岁,抱养一个孩子后又怀孕的。

凡符合上述条件之一者,女方申请,单位同意,公社、街道办事处、局委签署意见上报,由市计划上育技术小组会诊鉴定,经市计划生育办公室批准后,方可生育第二胎。

1982年6月,中共河南省委1982(75)号文件规定,凡符合下列条件之一者,经县或相当于县级的计划生育部门批准,可有计划地安排生育第二胎,间隔时间为4年。

1、第一个孩子为非遗传性疾病,不能成为正常劳动力者。

2、再婚夫妇双方再婚前只生育一个孩子者,

3、结婚5年以上不育,女方年龄超过30岁,抱养一个孩子后又怀了孕,要求再生一个孩子者。

4、深山独居户。

5、弟兄3人以上,均有婚配,只有一人有生育条件者。

无论哪种条件,都不能生第三胎。

1984年5月,中共河南省委1984(60)号文件,对生育第二胎问题作出了新的规定:

1、省委1982(75)号文件关于生育第二胎的规定要继续执行(原文第五条中的“均有婚配”四字删去)。

2、农村生育第二胎再放宽5条。

(1)男到有女无儿家结婚落户者(如女家姊妹数人,只限照顾一人)。

(2)夫妇双方均为独生子女者(含男城女乡或女城男乡)。

(3)夫妇双方一方持有一等或特等残废军人证书者。

(4)与烈士的独生子女结婚并到烈士家落户者。

(5)连续定居深山5年以上,只生一个女孩者。

3、在本省定居的归国华侨、港澳同胞系独生子女者。

4、夫妇双方一方为全民或集体矿工,现从事井下作业连续5年以上者,只生一个女孩者。

5、二胎生育的安排,间隔时间为4年。

不论城乡,任何人都不准生第三胎。

1985年12月,中共河南省委、河南省人民政府对生育二胎作了新的补充规定:

1、国家干部、职工、城镇居民符合下列条件之一,本人要求生育者,可有计划地安排再生育一个孩子:

(1)第一个孩子经县以上计划生育技术鉴定小组鉴定为非遗传性残疾,不能成长为正常劳动力者。

(2)结婚5年以上不育,女方年龄超过30岁,抱养一个孩子后怀孕,要求生一个孩子者。

(3)夫妇一方系华侨、归侨、港澳或台湾同胞者.

(4)夫妇一方为二等乙级以上残废军人或其他原因造成残废,生活确实不能自理者。

(5)夫妇一方连续从事矿区井下采掘作业5年以上,只有一个女孩,且继续从事井下作业者。

(6)夫妇双方为独生子女或夫妇一方为烈士独生子女者。

(7)再婚夫妇一方为生育过两个孩子的的丧偶者,另一方系初婚或未生育过者。

(8)夫妇一方为少数民族,且只有一个女孩者。

2、农村除执行以下各条外,凡符合下列条件之一,本人要求生育者,可有计划地安排生育第二个孩子:

(1)男到有女无儿家落户,并赡养其父母者(姊妹数人,只照顾一人)。

(2)在深山区定居5年以上的农民及夫妇双方均在深山区定居5年以上的国家干部、职工,并继续定居者。

(3)夫妇一方,两代均为独生子女者。

(4)兄弟2人以上(含2人)只有一人有生育条件,其他兄弟均无子女且已丧失生育能力者。

3、除上述规定外,若有特殊情况需要照顾生育第二胎的,要从严控制并须经地、市批准,报省备案。

4、除上面第一款第七条的情况外,不论城市、农村,一对夫妇均不得生第三胎。

5、凡安排生育第二个孩子者,妇女生第二胎的年龄应在28周岁以上,间隔不得少于4年,并须本人申请,群众评议,经乡政府或街道办事处审核,报县(区)计划生育部门批准,发给准生证后方可生育;未经批准者,按计划外处理。

6、夫妇一方为农业人口,出生的第一个孩子也为农村户口者按农村的生育政策执行。

7、凡享受独生子女待遇,符合生育第二个孩子条件的夫妇,如要求生育第二个孩子,从申请生第二胎时起,取销独生子女的光荣证称号,并退回此文件下发后所享受的独生子女待遇。

四、鼓励少生的规定

1979年以前,我国计划生育工作的重点是“少生”,要求一对夫妇最好只生两个孩子。鼓励少生的规定,概括起来有以下两点:

1、各级领导干部、共产党员、共青团员、国家干部要带头实行计划生育,做晚婚、节制生育的促进派。对计划生育工作做出显著成绩的单位和个人,要给予精神鼓励和适当的物质鼓励。

2、对只生两个女孩而不再生育的,其女儿不上山下乡,并且可以优先照顾一个就业。征女兵时,在同等条件下予以优先照顾。

五、鼓励只要一个孩子的规定

河南省革命委员会1979(50)号文件规定:凡育龄夫妇只生一个孩子,自愿不生二胎,并采取绝育措施的,可由单位领导批准,报县(区)计划生育办公室备案,发给奖励证书,享受下列奖励:

1、发给儿童保健费,直到14周岁为止。城市每月5元,一般由女方所在单位的职工福利费或企业利润提存基金中支付;女方为社员或城市居民者,由男方单位支付;农村社员每年奖励50个至70个劳动日,由所在生产队公益金中解决。

2、凭奖励证书,孩子就医、入托、入园、入学、就业优先照顾;城镇分配住房,农村划分宅基地时,均和两个孩子一样分给。

3、农村社员的子女,口粮按成年人标准分给。

凡育龄妇夫只生一个孩子,保证不生第二胎,并采取了长效节育措施,其孩子满5周岁,开始享受上述奖励;若要求再生二胎者,应先退回奖励证书和已享受的全部保健费或所奖劳动日。河南省革命委员会1979(135)号文件又将独生子女享受儿童保健奖励的起始时间,由5周岁改为3周岁。

中共河南省委1982(75)号文件,对只生育一个孩子的奖励问题,作了新的规定。

1、领取独生子女证的父母均为职工的,每月发给独生子女保健费5元,直至小孩14周岁,由夫妇双方所在单位各负担50%;一方是职工,另一方是社员的,保健费可分别按城乡标准付给;一方是职工,另一方没有工作的,由职工所在单位全部负担;城镇待业人员,没有经济收入的,暂由计划生育经费中开支。

2、领独生子女证的母亲是国家干部、职工的,产假可延长到半年(包括原来的法定产假),不影响综合奖、评先、晋升、调资。

3、领取独生子女证的父母均为农村社员,根据不同形式的生产责任制,由生产大队或生产队,每年奖励60个至80个劳动日;或降低包产、提成指标。还可以根据情况发给独生子女一次性保健费:

4、对领证的独生子女在入托、入学、就医、招工、城市住房、农村宅基地分配7个方面,给予优先照顾。

六、鼓励晚婚晚育的规定

1、自觉响应晚婚号召,为国家社会主义建设作出显著成绩者,结婚时所在单位可给予适当的精神奖励。城市对晚婚者要优先解决住房问题。

2、国家干部、职工(包括计划内合同工、临时工),实行晚婚者,婚假延长到15天,婚假期间工资照发,不影响评奖、评先。

3、对自觉响应党的号召,施行晚育者,要给予精神奖励和适当的物质奖励。

七、施行节育手术的福利待遇规定

根据河南省革命委员会1979(50)号文件和驻马店镇计划生育领导小组1979(1)号文件的规定,施行节育手术者可享受下列待遇:

1、干部职工和农村社员实行节育手术的休息时间,按照卫生部《节育手术常规》执行。具体休息时间是:

(1)放置宫内节育器:自手术日起休息两天,重体力劳动者,在手术后一周内不做重体力劳动。

(2)取宫内节育器:当日休息1天。

(3)输精管结扎:休息7天。

(4)单纯输卵管结扎:休息21天。

(5)人工流产:休息14天。

(6)人工流产同时放置宫内节育器:休息14天。

(7)人工流产同时结扎输卵管,休息1个月。

(8)中期终止妊娠:休息1个月。(9)中期终止妊娠同时结扎输卵管:按产假另加40天。

(10)产后结扎输卵管:按产假另加14天。

2、在规定的休息期间内,国家和集体单位的干部、职工(包括合同工、临时工)的工资由所在单位照发,农村社员的工分由所在生产队照记,并且不影响全勤评奖。

3、要鼓励男子绝育,对男子做绝育手术者,每人可补助营养费15元。女子结扎的营养补助费一般不少于10元。计划内怀孕自愿做人工流产的,可发给营养补助费10元。采取长效节育措施失效者,人工流产可发给营养补助费5元。

八、对生育第三胎进行限制的规定

1979年以前,对计划外生育的限制,主要是对生育第三胎以上者进行限制,具体规定概括如下:

1、凡因不实行计划生育而造成生活困难者,不予救济。其超生子女,家居农村的不给自留地、宅基地;家居城市的住房不予照顾,不得享受家属统筹医疗或直系亲属劳保医疗待遇,入托、入园费全部自理。

2、职工、干部夫妇双方两年内不准参加评奖、评先,3年内不予调资、提职,

3、征收多子女费。1979年10月1日后生育第三个子女的(包括3个以上子女的,第二胎是双胞胎、多胞胎的除外),从超生子女出生至14周岁,分别对夫妇双方连续征收多子女费。征收标准,干部、职工(包括集体职工和临时工)为每月基本工资的10%;社员为全年劳动工分(工资)的10%。一方为职工,一方为社员的,分别征收。

已被征收多子女费的夫妇,若再继续盲目生育,每生一个,按上述规定,再征收原工资或全年工分的30%、

九、对计划外生育第二胎进行限制的规定

1979年以后,对计划外生育二胎(包括两胎以上的)进行经济限制,具体规定如下:

1、国家干部、职工计划外生育第二胎的,每月扣罚夫妇双方工资各15%,直至小孩7周岁;夫妇双方两年内不得参加评综合奖、评先、提职、晋升,并取消一次调资资格,生第三胎的每月扣罚夫妇双方工资各20%,直至小孩14周岁;夫妇双方4年不得参加评综合奖、评先、提职、晋升,并取销两次调资资格(工作调动时,工资表要注明扣罚工资比例和期限)。

凡计划外生育的,不得享受国家规定的医疗、福利等待遇,不发产假工资,还要给予党纪或行政处分,处分的批准权限在县、团以上单位。

2、农村社员计划外生育第二胎的,征收夫妇双方收入的各15%,直至小孩7周岁;或收回夫妇一人份责任田。生育第三胎的,征收夫妇双方年收入的20%,直至小孩14周岁;或收回夫妇一人份责任田和自留地。凡计划外生育的孩子,不分给责任田、自留地、宅基地。所征收的夫妇双方收入可根据情况一次或几次征收完。

十、对早育、密育和计划外怀孕进行限制的规定

河南省革命委员会1979(135)号文件规定:早育、密育的,从1979年10月1日起,早婚生育子女和一、二胎生育间隔不满4年,是干部、职工的,每月分别扣罚夫妇工资的10%,是社员的,每年扣罚全年劳动工分(工资)的10%。扣罚时间,早婚者从子女出生直到父母达到晚婚年龄;密育者从子女出生到满4周岁为止。

中共河南省委1982(75)号文件规定:

1、凡计划外怀孕者,从怀孕之日起,是国家干部、职工的,每月扣罚夫妇双方工资各30%;农村社员或城镇居民,扣罚夫妇双方收入的各30%。如果采取了补救措施。所扣工资或收入部分,原数退回。

2、领证的独生子女户计划外怀孕者,取销其光荣称号,追回一切奖励和延长产假期间的工资,并按有关规定实行限制。

十一、其他规定

1、计划生育要列为评选先进单位和个人的一个重要条件。凡完不成人口计划的,不能评为先进单位和先进个人。

2、给无户口户提供计划外怀孕、生育住所,隐藏躲避计划生育对象及物资的,要严加追究:投亲靠友或租赁私人房屋者,罚房主200元;租赁房管部门房屋的,由房管部门负责限期搬出,并罚批准人员款100元;为逃避计划生育在市内私建房屋的,按违章建筑由城建部门负责处理;男城女乡或女城男乡的,由在城市的单位负责处理;搭棚建庵的,由街道办事处、市容整顿办公室负责处理。

3、地、市直、乡直、街道办事处和外驻各单位应采取得力措施,根除计划外怀孕,并对已超计划生育者及时做出处理。否则,对单位实行经济限制。

4、个体经营户计划外怀孕不做人工流产引产者,吊销营业执照。

5、各医院要严格执行省计划生育委员会、省卫生厅1983(30)号文件关于“凡住院分娩者,必须持准生证,否则,按计划外处理”的规定。医生作弊的要追查责任。接生婆、乡村医生给没有准生证的接生,罚款200元。对偷取节育环、开假证明者,以破坏计划生育论处。

6、对检举揭发计划外怀孕、生育者要给予表扬和奖励。乡、街道办事处可以50%的罚款奖励计划生育积极分子。

第二节 户籍管理

户口登记是户口管理工作的基础。1949年5月1日,第一次进行户口登记。以挤匪清特、澄清户口、加强城镇治安管理为目的,为全市760户对证门牌,30,050个居民(男17,146人,女12,904人)颁发居住证,从而促进社会秩序的安定。1951年7月1日,遵照公安部《城市户口管理暂行条例》规定,开始建立户口管理制度。当时,户口登记项目尚不够健全。1958年1月,按照国家公布的《户口登记条例》统一规定,户口登记建立常住、暂住、出生、死亡、迁出、迁入、变更更正等7项基本登记制度,使户籍管理工作走上正轨。

一、常住、暂住户口人口登记

常住人口登记以户为单位,为正式户口,市民只能在一个地方登记常住人口。本市有两个以上住所的,在其居住时间较长的住所登记。凡16岁以上暂住时间超过3个月者,须登记领取暂住证。据1982年底登记数字,全市家庭户35,270户130,363人,集体户146户11,610人。在总人口中,常住本地户口在本地者131,268人;住本地1年以上,户口在外地者9,848人;住本地不足1年,离开户口登记地1年以上者123人;人住本地户口待定者731人;原住本地,现在国外工作或学习暂无户口者3人;有常住户口,已外出1年以上者1,477人

二、出生、死亡人口登记

出生登记系在法律上证实公民身份。婴儿出生后1个月内,户主应向婴儿常住地派出所申报出生登记。弃婴由收养人办理出生登记,因故延误者允许登记。死亡登记后注销户口。凡因传染病死亡者,应及时报告卫生部门;无法查明来历者,则登记死亡情况。

1964年,全市出生登记694人,男352人,女341人;死亡登记136人,男78人,女58人。1981年,出生登记2,483人,男1,274人,女1,209人;死亡登记554人,男293人,女261人。出生性比率正常。死亡比例,男性大于女性。

三、迁入、迁出人口登记

迁出本市辖区者,应提前申报迁出登记,领取迁移证件,注销户口。迁出本市者,应及时向户口登记机关申报迁出登记,缴销迁移证件。

驻马店为新兴城市,由于市区面积不断扩大,工商业迅速发展,加之工作调动、复员安置和学生分配多种原因,人口迁入、迁出的变动幅度较大。迁入人口远远大于迁出人口。1975年迁入6,413人,迁出3,269人。1978年以来,不少农民迁入市区落户,经商务工,办服务业,迁入、迁出人口变化又有新发展。1984年迁入7,753人,迁出2,651人,迁入较迁出多4,102人;1985年迁入42,493人,迁出38,586人,迁入较迁出多3,907人,较1984年增加2,563户4,562人。