第二章 救济 扶养

第一节 社会救济

社会救济自古有之,旧志有宋嘉祐二年(1057年)“岁艰,婴儿多弃道上”,县令黄好谦“劝富民赈恤,令小儿给壮者之半,婴幼全活者甚众”和清乾隆五十年(1785年)特大旱灾,官府赈济全县灾民1个月口粮“银谷兼放,共赏给银三千九百六十八两二钱八分、谷六千六百一十三石八斗”的记载。民国5年(1916年),县城东关等290余村遭受水灾,县当局筹拨铜钱150千文,购买馍饼择极苦各村分赴散发。民国25年,全县水灾,省善救分署拨法币300万元赈济新蔡灾民。民国27年8月,汝河上游决口,蛟停湖~河坞等地积水为湖,省善救分署急赈灾民法币300万元,面粉1000袋、衣10包。民国31年,全县遭受风、旱、虫、霜灾害,官府赈济每人法币5角。民国35年4月下旬,全县遭受风、虫灾害,7月水灾,省善救分署急赈新蔡面粉3000袋及衣物等,并在县城东关设甲种粥厂,向灾民施粥3个半月,食粥者3000余人。

中华人民共和国成立后,新蔡各级中共党组织和人民政府,把社会救济事业作为帮助社会贫困户解决生活困难的一种过渡性活动,按照“生产自救,群众互助,辅以国家救济”的方针,对社会贫困户施以救济和抚持。

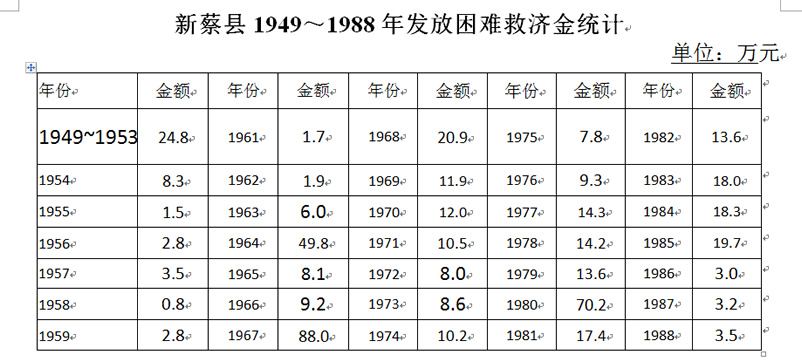

困难救济 对象是老、弱、孤、寡、残、疾和因劳动力少或遭不幸事故而不能维持基本生活的城乡居民。农村救济通常依同救灾结合实施,多为临时救济,即由困难户提出申请酌情救济,春节救济,平时帮助危重病人解决医疗费,定期定量救济极少,主要对象是无依无靠无生活来源的孤老病残人员;城镇多为定期定量补助,每人每月补助生活费10元左右,1980~1988年,平均每年约有120户享受常期定补,年支1~2万元,少数因灾害或其它不幸事故给予临时救济。此外,按照国家内政部《关于精减退职老职工生活困难救济问题的通知》,对1961~1965年6月9日期间精减下放、生活上确有困难的老弱病残职工,分别享受退职时工资的40%,药费报销2/3和定期定量补助(中华人民共和国成立前参加工作者,农村每人每月9元,城镇14元;以后参加工作者,农村7元,城镇11元)救济。1988年,全县精减老职工享受原工资40%救济者85人,定补救济者116人。据统计,1949~1988年,全县累计发放各种困难救济金约520万元。

灾害救济 新蔡县历来即为多灾之地,尤以水、旱灾害为最(详见本志《自然环境》卷第4章)。中华人民共和国成立后,中共各级党组织和人民政府以救民水火为己任,设立救灾机构。每遇灾害,即组织官民抗灾,派员调查灾情,实施大灾大救,小灾补救,帮助灾民生产自救,保障灾民及灾区大家畜安全,尽可能地使工农业生产不受或少受影响。

1975年8月,全县遭受400年一遇特大洪水灾害,境内洪、汝河堤防漫溢溃决174处,洪水横流,四处汪洋,地面水深2~4米,舟行无阻,交通中断。民或遁高阜,或栖于树,或抱飘浮物,藉以求生,县北蚓蚯冢5000多平方米冢面栖聚灾民万余人。全县受灾人口55.8万、耕地100万亩,淹倒房屋35万间,分别占总农业人口、耕地和房屋总间数的77.6%、76.7%和81%。淹、病死亡180人、牲畜1.7万多头,粮食损失7440万公斤,损失折款约4.5亿元。洪水期间,中共新蔡县委、县革命委员会成立抗洪抢险指挥部,带领全县人民与洪水搏斗。中共中央、国务院、河南省委和驻马店地委、行署先后发来慰问电,派来慰问团,鼓励灾民战胜洪水,恢复生产,重建家园。中国人民解放军派来船、艇和数千官兵参加抗洪抢险,出动大批飞机连日空投食品和救生圈、衣、橡皮船。洪水甫退,中国人民解放军武汉军区出动6个汽车连、河南省交通大队派出3个汽车队,日夜赶运救灾物资,广东、北京、河北、山西、武汉、太原及河南郑州、信阳、商丘、新乡、淮滨、息县、光山、罗山、正阳、安徽阜南等省、市、地、县,相继派来40多个医疗队、工作队,支援拖拉机106台、汽车36辆;商城、固始、新县、潢川等县陆续运来饲草612万公斤及碎米、瓜干、竹木等大批物资。灾后至翌年5月底,全县共发放救灾粮6652.5万公斤、煤3.2万吨、棉布16.6万多米、絮棉12.5万公斤、衣被近百万件、救灾款4790万元(包括粮、煤、布等救灾实物折款)。1976~1978年,共发放救灾建房木材9300多立方米、钢材160吨,烧砖用煤1.3万吨。至1981年9月,先后补助灾区建房款1777万元(其中补助灾民个人1472万元,受灾集体304万元),建房26.8万间。

历年灾害救济金额详见本志《财政税务》卷第2章第3节财政支出统计表。

扶贫 即改单纯救济为有计划有目标地帮助困难户发展生产,摆脱贫困,简称“扶贫”。新蔡县改单纯救济为扶贫,始于1979年。1980~1983年,全县共投放扶贫款37.9万元(其中国家拨放317177元、集体照顾38438元、居民互济23461元),扶持严重困难户3299户,其中有1728户摆脱贫困,脱贫率52.4%。

1984年起,开展“双扶”,即扶持优抚对象困难户和社会贫困户,使其尽快脱贫致富。当年扶持2527户,占“双扶”对象的17.24%,共投放扶贫款62万元,用于发展养殖业1946户、运输业177户、加工业384户、服务业15户、商业5户,当年脱贫711户。1985年实行扶贫改革,改扶贫救济为有偿无息借款和农行贴息贷款定期收回办法,用于发展效益高、投资少、见效快的民办商品经济项目,经营者须自筹30%的资金,属联合体者须有50~70%的“双扶”对象加入,并办理公证合同。当年,全县共投放扶持款150万元,扶持36875户,其中种植业34758户、养殖业1263户、加工业854户,商品生产总收入722.4万元,获利268.8万元。1986~1988年,全县累计投放国家扶贫资金3520万元(其中地方财政无息借款590万元,农业银行专项贴息贷款2930万元),扶持种植、养殖、加工、运输等7大行业84个项目63287户,占全县“双扶”对象的68.7%。其中被扶持的有县办企业4个,投放资金305万元;乡(镇)办企业82个,投资271万元;村办企业210个,投资500.15万元;联户企业495个,4550户,563.2万元;单户扶持66个项目、50937户,投资1880.65万元,各业总获利1361.14万元,投入产出比为1:1.57,其中农户新增收入1697.68万元,企业新增产值2806.5万元,新增利润781.8万元;安排贫困户劳动力91306人,有40124个贫困户得以解决温饱,占扶持户总数的63.4%,其中8425户脱贫致富,占扶持户总数的13.3%。野里乡袁庄村民魏广星,鳏夫供养5个幼童,是全乡有名的困难户,政府扶持136元买回1头牛犊,以小养大,半年获利230元,以此发展养殖业,加上农业生产,当年收入16570元,成为本村第一个万元户。

第二节 老弱残抚养

旧志载,明清时,新蔡县设“养济院”1所,“凡民之鳏寡者收养之”,经申请核实,“每口月给米3斗外,捐俸给花(絮棉)、布,病给药,死给棺,周恤如制。”清康熙二十七年(1688年)定制:凡80岁以上男性公民,每人年给绢1匹,絮棉0.5公斤,米1石,肉5公斤,“九十以上者倍之。”翌年起,增“七十以上者,许一丁侍养,免其杂派差役”,身着官府统一制做的深蓝色服装,肩上“销以'皇恩特赐'4个大字,以昭圣朝盛典”。乾隆元年(1736年)起,70岁以上老妇每人年给布1匹,米5斗。乾隆十五年起,70岁以上老妇仍旧,80岁以上给绢1匹,米1石,90岁以上绢2匹,米2石,80岁以上老年男子福利标准与老妇相同。是年,全县享受上述福利待遇者总计546人:男70岁以上151人,80岁以上162人;女70岁以上69人,80岁以上136人;90岁以上男女各14人。乾隆二十七年起,80、90岁以上男子依康熙二十七年例,年分别给肉5公斤和10公斤。乾隆四十五年,全县共有70岁以上男子765人,80岁以上484人,90岁以上29人。

民国时期,县城初设养济院、普济堂各1处,后堂、院合并改设为新蔡县救济院(亦称孤贫院),有房舍38间。初收盲人10余户,供给寥寥,多赖放债及为他人算命卜卦维持生计。后收容贫民53人、孤童61人,依然供给不裕,且院内设备简陋。民国24年(1935年)3月省府关于《新蔡县政治视察报告》称:“该县有救济院1处,设院长1人,系无给职,事务员、书记等职,因经费无着,概未设置,计收养失目残废者,共70人,每人每月给伙食钱1串文,由地方款项下,每月支给钱70串文,按月向财委会支领发给,所有养老孤儿贷款施医各所,因连年灾祲频仍,筹款不易,均未设立。”至民国36年,全院供养不足10户,省当局曾指责该救济院“与教养贫民之旨实难符合”。

中华人民共和国成立后,城乡举办各种福利设施,收养生活无依靠的老弱鳏寡孤残人员等。

五保户与敬老院 1950年,城关区(一区)首建福利院(敬老院)1所,供养孤老残35人。1963年更名幸福院。1982年分设为4个敬老院,入院者享受定期定量补助,病给医,死给棺。

1956年,农村开始对完全丧失劳动能力、生活无靠的老、弱、孤、寡、残人,实行“五保”,即保吃、保穿、保住、保医、保葬(孤儿保教),所需供给由农业社公益金项下支付,当年,全县“五保”8442人。1958年,全县11个人民公社相继开办敬老院或幸福院92所,入院孤老残5147人。1960年后,各敬老(幸福)院陆续解散,五保户由生产大队包养。1978年后,部分公社恢复敬老院,多数社、队仍分散供养。1981年,全县统一供给标准:单人年供粮食300公斤、柴600公斤、生活费60元,双人年供粮500公斤、柴1吨、生活费100元。1983年起,每人年增衣被费20元,生活费提高为单人120元、双人220元。粮食品种:入敬老院者全为小麦,分散供养者全麦或麦六杂四。1980~1985年,全县年均五保3500户4058人。1988年,全县共有乡(镇)、村敬老院57所,收养460人;分散集体供养1589人。

盲聋哑学校 1958年12月创办,初址县城西南高风口,内设“三院”:光荣院,收养烈士父母;疗养院,收养战争年代积劳成疾、负伤致残生活困难的荣誉军人;幸福院,收养生活无靠的鳏寡老人和孤儿。共收养孤老残疾百余人。翌年2月开办盲人班,接收盲哑人48名。1960年冬迁校于县城南关路西,1961年定址县城西北宋坟庄,新建校舍99间,耕地70亩,牲畜3头,生产、管教人员36名。1962年改为信阳专区儿童教养院,1965年更名驻马店地区儿童教养院,并接收洛阳、郑州、三门峡等地流浪孤儿、盲哑残人141名。1972年学校撤销,收容人员遣送外地。今唯其中的光荣院尚存。

光荣院 1958年1月创办,初址县城西郊小三里湾,收养孤老烈属12人,红军老战士1人,其生活及其它所需,由县民政部门支付。1960年2月迁县城南关路东,1961年9月迁宋坟庄,与盲聋哑学校同址,与疗养院、幸福院合而为一,供养烈属老人和孤、寡、社残人员49名,每人每月生活费13元。1980年,该院建新房10间,整修住室5间,收养烈属老人20名,每人住房1间或2人1间。1983年,孤儿与烈属分灶,烈属每人每月生活费15元,另给零用钱5元。1984年1月起,生活费增至20元,每年夏、秋各发服装费18元,冬季每人发取暖费10元。平时,每人给棉被3条、床单1条、脸盆、茶缸、桌椅等用具俱全,生活不能自理者有专人护理。为丰富老人文化生活,县民政局为该院购置收音机、电视机各1台。每年春节,中共新蔡县委、县政府领导人,均携礼品、年画前往慰问,每人增加生活费30元。

福利厂 新蔡县福利综合厂,1978年筹建,1980年4月竣工,占地4570平方米,系县民政局主办的跨行业、综合性社会福利事业单位。生产经营范围有工业、商业、运输业和服务业。现有职工38名(其中社会残疾人17名),固定资产13万元,流动资金4万元,年产值19万元。社残人员陆续成家立业,住上新房。该厂多次被驻马店地区和河南省民政部门评为先进单位。1981年河南电视台为之录像报道。

第三节 收容遣送

民国29年(1940年)6月,新蔡县被划为河南省难民收容区。是月30日及7月19日,由汝南难民招待所2次分发给新蔡县黄灾难民540人,县当局遵照中华民国《疏散及配置难民工作大纲》,将其分别安置于各区、联保,长期留养。民国31年,县境大灾,官府有赈。时,黄泛区饥民南逃途经县境者,被当局收容赈济安置留居者颇多。

20世纪50年代初,人民政府对社会上的乞丐、游民等,采取教育、感化和社会管理等措施,通过收容教育、劳动改造、收容资遣数千人,帮其就业,获得新生,自由流动人员逐渐减少。进入80年代,社会流动人员有所增加。1984年,收容遣送外地流入人员123人(其中痴呆41人、病残23人、其他59人),县人流入外地遣返64人(其中痴呆11人、病残24人、其他29人)。1985年,遣送外地流入107人(其中痴呆32人、病残42人、其他33人),县人外流遣返39人(其中痴呆6人、病残11人、其他22人)。1986~1988年,累计遣送外地流入人员127人(其中痴呆36人、病残13人、其他78人);县人外流遣返回县38人(其中痴呆6人、病残3人、其他29人)。