第四章 管 理

第一节 机 构

行政机构 20世纪50年代中期以前,新蔡县无体育行政管理机构,学校体育由教育主管部门兼管,社会体育活动完全处于自发状态。1955年新蔡县体育运动委员会(以下简称县体委)成立后,由于未设办事机构,体育工作仍无专人管理,遇上级举办运动会通知,方组团(队)参赛,由县领导人临时指定人员筹办。1958年县体委始配1名专职工作人员,与县文教局合署办公。1968年7月~1972年8月,县体委由人民武装部实行军事接管。1972年9月恢复重建县体委,工作人员7名,开始单独办公。1980年工作人员增至20名。1984年5月,县体委与教育局合并为教育体育局,内设体育股。

体育协会 新蔡有体育运动协会始于1980年。建立最早的是新蔡县象棋协会。至1988年,全县共有棋类、乒乓球、篮球、田径、老年人体育、信鸽钓鱼等6个全县性体育运动协会。

第二节 人才培养

新蔡县有计划、有目的地培养体育人才始于中华人民共和国成立后。培训方法:一是平时注重在中小学校中对具有体育特长的学生加以重点培养,一是成立专业队、举办训练班,开展专门训练。1959年建立第一个篮球专业队。1972年先后试办职工篮球、少年篮球、排球训练班各1期,并选定县实验小学以排球(后改为乒乓球)、城关一完小以篮球、三完小以田径为重点开展训练活动,从中发现、培养体育人才。1973年初,县体委在少年篮、排球训练班的基础上创办业余体育学校1所,重点培养青少年体育人才。该校初设篮球、排球、乒乓球3个班,学员30余名,同年6月发展到篮球、乒乓球、武术3个项目10个班,学员154名,教练由3名增至9名(专职教练7名,业余教练2名)。1980年7月,业余体校增招文化班,更名体育中学(详见本志《教育》卷第1章第4节),由县体委与县教育局合办。1978~1988年,全县共培养出各项运动等级裁判员42名(其中2级20名,3级22名);先后向省体工队输送队员5名,向体育院校和师范院校的体育科、系输送本、专科生33名。1958年,县内开始评定部分等级运动员。至1988年,全县共培养出各项等级运动员166名,其中2级运动员10名(女4名)、3级运动员156名(女50名)。体育人才的培养促进了全县体育事业的迅速发展。1978年,新蔡县被评为全国体育先进县。1983年,省体委定新蔡县为全省10个兵乓球运动重点县之一。1978~1988年,全县共有84人次破16项县纪录、8人次破驻马店地区11项纪录、3人保持驻马店地区5项最高纪录。

第三节 经费与设施

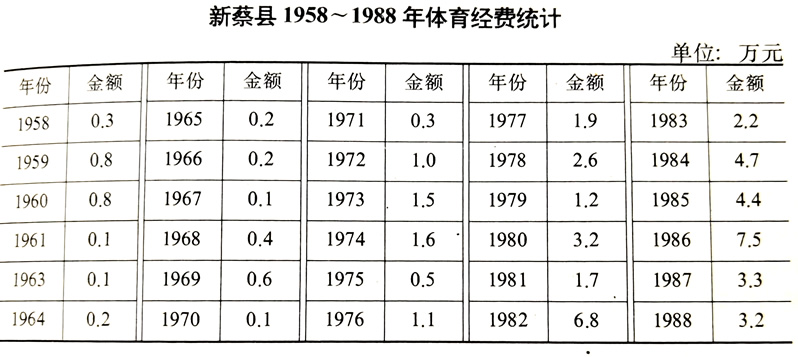

体育经费 1958年以前,新蔡县无专门体育活动经费,举行运动会或开展单项体育活动所需经费,均由县体育主(兼)管部门事先请示,经批准后开支,赛后结算,实报实销。1958年起,除1962年外,每年均有一定的体育活动经费。

体育设施 明代以前,县城即建有演武教场1所,原址失考。明嘉靖三十七年(1558年)前后,迁建于县城北郭古城外,既是体育设施,亦是军事设施。场内设有竞门、将台各一座,弓、矢、枪(梭镖)、刀等各类器械具全,清末废。另有射圃1处,为习射之所,清末废。该圃原址县城东关外今县二高学校西侧,清康熙年间迁城内东北隅大吕书院西侧,马道街系当时的跑马道。

民国时期,各中学和部分小学建有操场或篮球场。民国19年(1930年),县当局于城内西北隅建公共运动场1处,设备有篮球架、足球、铁饼等,后被驻军破坏殆尽,民国23年迁建于县城东关外今县二高前大操场。

中华人民共和国成立后,体育设施逐年增多。各中等学校和完全小学均建有操场、篮球场,县政府及其直属的较大机关、企事业单位亦相继建有篮球场,部分单位建有灯光球场。1980年,县体委于体育中学北侧征地60亩建成4x100米田径运动场和2个灯光球场。1985年将4x100米田径场改修为8条灰渣跑道场,中间为足球场,东侧有检阅台。可容3500名观众的看台式灯光球场正在兴建中。1988年,全县23个乡、镇共有篮球场58个,县工人俱乐部、人民武装部、邮电局、化肥厂、盐业公司、县中队、人民医院、老干部局、农业银行等单位设有篮球场。全县各中学和部分小学置有球类、田径及体操器械;部分学校和县直机关、企事业单位有乒乓球台(案)。县教体局体育股拥有综合练习器械1副、“山羊”3只、杠铃2副、海绵垫2个、跨栏20个、记时台1个、足球门1副、跳箱2副、汽枪10支、小口径步枪8支、乒乓球案10副、篮球架4副、乒乓球场器材1套、铅球、标枪、铁饼等其它小型器材40件。