第一章 土地制度

第一节 私人所有制

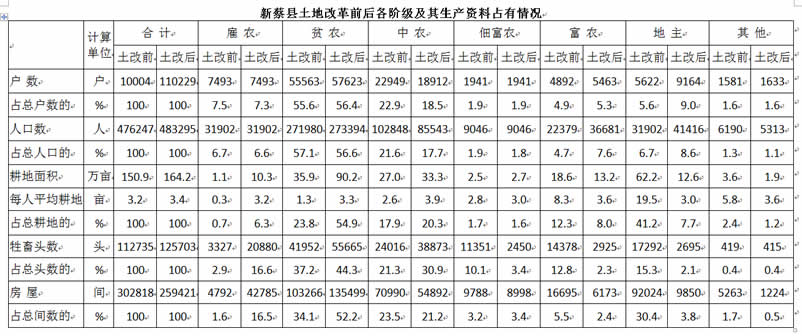

土地占有情况 1950年土地改革以前,全县大部分土地和其它生产资料为地主、富农所占有,仅占全县总人口不足11.4%的地主、富农占有全县耕地总数的53.6%。民国22年(1933年)河南省建设厅统计:新蔡县农户中,自耕农、佃农、半自耕农的比例分别为63%、27%、10%;占有土地10亩以下者占35%、10~30亩者30%、30~50亩者20%、50~100亩者10%、100~200亩者3%、200亩以上者2%。其中县北袁寨袁子厚1户即占有土地2000余亩。无地或少地农民,只有向地主租种土地,任其剥削。

剥削形式 县内地主对农民的剥削主要有3种形式:

〔地租剥削〕农民租种地主的土地分课、佃、拉鞭等多种形式。(一)课地,亦称死地租。不论收成丰歉,一律按原定数额缴纳租粮,一般为亩交4~5斗。(二)佃租地,亦称活地租。按实收产量分成,分粮比例多为对半(各50%),亦有四六分成者(地主得40%、佃户得60%)。(三)“拉鞭”与“拔牛”。拉鞭租地为佃户只出劳力耕种,不负担耕畜、种子、肥料、农具等;“拔牛”租地,除牲畜由地主负担外,农具、种子、肥料等均由佃户负担,佃户分成比例均小于佃租地形式。佃农除受地租剥削外,每年还要为地主付出一定数量的无偿劳动,逢年过节要向地主馈送一定数量的礼品。租种地主的“外庄地”,每逢地主下庄看禾、收租时,佃户一般都要置洒款待。此外,农民租种地主的土地,一般要向地主支付一定押金(钱或粮),作为佃户交租的信用。地主为增加对佃户的剥削,常以“转佃”为借口加押。

〔雇工剥削〕分长工、短工(季节工)、天工、技术工等。长工,除伙食外,年工资一般给粮100~150公斤或者更少;短工、天工、技术工,伙食外一般每天给粮2.5公斤或折款付给,短工、天工日平均0.20元,木工,泥工分别为0.18元和0.15元。

〔“卖青”与土地典当〕贫苦农民遇青黄不接或意外灾害,以未成熟禾苗作谷,以市价之半左右的低价出卖,或将一定数量的耕地指划给债主作押。土地典当,典当人可随时赎典,典押期一般不少于1年。如典当人无力赎典,耕地即为债主所有。

生产关系变革

〔减租减息与退押〕中华人民共和国成立后,中共新蔡县委、县人民政府即领导全县农民向地主开展减租减息和退出押金斗争。1949年冬至1950年2月,全县共减息2.7万元,“双减”受益32184户,占总农户的34.5%;退押折粮48.32万公斤,受益5622户,占总农户的6%。

〔土地改革〕在“双减”、退押的基础上,1950年2月下旬至1951年春,全县范围内开展土地改革运动,没收征收地主富农土地及其它主要生产资料。共没收征收土地55万亩、牲畜5.6万多头、房屋9.8万多间,以及粮食、农具、家具等,分给贫苦农民,延续2千多年的封建土地所有制至此结束,真正实现了“耕者有其田”。

〔生产互助〕新蔡农民历史上就有“合具”(俗称“合伙”,多为2~3户合作)、“换工”(变工)等生产互助传统。中华人民共和国成立后,广大贫苦农民,为解决生产上人力、畜力、农具等不足的困难,自发实行互助合作。1949年10月9日,刘菜园(今属关津乡)刘善文等28户农民自发组织起全县第一个规模较大的临时性农业生产互助组。下旬,中共新蔡县委因势利导,在各区重点推广,领导农民走互助合作道路。1951年12月15日中共中央《关于农业生产互助合作的决议(草案)》下发后,农业生产互助组织在全县迅速发展,至1952年底,全县共建农业生产互助组11701个(其中常年互助组5337个),入组农民54253户,占总农户的54.7%。由于缺乏管理经验,1953年初,有1606个互助组(其中常年组88个)相继散伙,后经整顿,规模扩大,入组农户逐渐增多,至1954年底,全县共有各类农业生产互助组8094个,入组农户增至55644户,占总农户的53.6%。

1953年9月,朱药铺农业生产互助组在全县第一个转建为初级农业生产合作社(时称五星集体农庄)。翌年春,中共新蔡县委根据中共中央《关于发展农业生产合作社的决议》精神,相继将刘善文等23个基础较好、迫切要求转社的互助组试建为初级农业生产合作社。随之,抽调干部组成办社工作组,分赴11个区协助办社。入社农户,土地评产入股,牲畜、农具作价,按股推平,多余部分分3年分批退还(实际未退);贫农摊兑股金困难者,通过政府发放互助合作贷款解决。当年共建初级社120个,入社农户5386户,占全县总农户的5.2%。1955年春,对初级社实行整顿,以求巩固。同年秋,批判办社中“小脚女人”、“右倾保守”思想,掀起办社高潮,年底,全县一举建成1791个,加上原有老社,共1911个,入社农民达78464户,占总农户的75.1%。翌年春发展到2141个,入社农户103213户,占总农户的96.3%。

初级社的最高权力机构是社员代表大会,行政机构为社务委员会,干部由社员代表大会选举产生。管理办法为统一经营,人、畜力统一调配,社员参加劳动评工记分,土地参加分红。土地所有权仍属个人。

第二节 集体所有制

高级农业生产合作社 1955年10月,中共新蔡县委以朱药铺、刘菜园和马庄3个初级农业生产合作社为重点试建高级农业生产合作社。1956年4月,全县由初级社就地升级为高级社形成高潮,共建高级社270个,翌年并为268个,人社农户占总农户的96.3%。

高级农业生产合作社,以社员大会或社员代表大会为最高权力机构。社员民主选举管理委员会和社长。社下分若干作业组,生产由管理委员会统一安排。社员的土地、耕畜、大型农具等主要生产资料作价归社,为集体所有,允许社员保留小件农具和每人3厘左右的耕地作为种植蔬菜的自留地,实行“各尽所能,按劳分配”和“三包一奖”(包工、包产、包成本,超产奖励)、定额管理制度,以工分计算劳动报酬,以家庭为单位按人口及出工多少从集体分得农副产品和现金,夏季预分,年终决算。社员在完成社组安排的劳动任务以后,可业余经营家庭副业,收入归己。

人民公社1958年夏,全国掀起人民公社化运动。8月底,全县268个高级农业生产合作社分建为11个人民公社,辖85个生产大队、4129个生产队。

人民公社为政社合一、工农商学兵五位一体的社会组织(即将国家基层政权组织与农民的集体经济组织合为一体),公社、生产大队、生产队分设管理委员会。初以公社作为生产和分配单位,实行“统一领导,公社、大队、生产队分级管理”的管理体制。土地、耕畜、农具、肥料等一切生产资料归公社社员所共有,公社可以无偿地调用生产队的劳动力、生产资料和物资,取消社员自留地和家庭副业。社员参加集体劳动,平均消费,基本生活实行供给制,全县先后开办公共食堂3540个,社员家具炊具等无偿归公,强行社员在食堂就餐。由于上述不切实际的管理体制的影响,导致生产上的瞎指挥、浮夸风和“共产风”的泛滥,造成严重不良后果。1959年实行以生产大队为基本核算单位。1960年11月中共中央发出《关于农村人民公社当前政策问题的紧急指示信》后,开始纠正“共产风”和“一平二调”错误,实行“劳逸结合,休养生息一百天”政策,陆续解散公共食堂,恢复家庭厨灶,允许社员经营少量的自留地和小规模家庭副业(“文化大革命”期间曾一度被取消),强调少扣多分和按劳分配。1961年贯彻中共中央《农村人民公社工作条例(草案)》,实行以生产队为单位,独立核算,各生产队均有经营管理、制定种植计划和分配办法等方面的自主权。公社、生产大队必要时组织生产队之间的协作,须遵循自愿互利和等价交换原则,不得无偿调用劳动力、生产资料和其它物资。社员劳动实行评工计分,以实做工分参加年终分配。县内先后推行过诸如小段包工、包工包产到户、定额计酬等多种行之有效的劳动管理措施,后均被视为“修正主义”受到批判,分配上的“平均主义”、“大锅饭”和生产上的“上工一窝蜂,干活磨洋工”等弊端,直至20世纪80年代初实行家庭联产承包责任制前,始终未能克服。

家庭联产承包责任制 1979年4月,中共中央工作会议提出“推行各种形式的联产计酬责任制”。同年秋,弥陀寺公社开始出现生产包干到户的经营管理形式。翌年秋,全县开始实行“统一经营、联产到劳”为主要形式的生产责任制。1983年起,全县推行以大包干(包产到户)为主的联产承包责任制,在不改变土地所有制性质的前提下,以户为单位按人口承包耕地,农户以承包土地的多少按合同规定完成国家的粮、油定购任务和集体提成,其余产品、收入全归承包户所有。1984年初,中共新蔡县委根据中共中央〔1984〕1号文件规定,宣布联产责任制承包期延长15年,使农民安心从事承包经营,并对承包的土地按照“大稳定、小调整”的原则,对原划分过于零散的耕地和人口发生增减变化的户作适当调整。

随着家庭联产承包责任制的推行,农民运用自己掌握的生产自主权,积极把剩余的劳力、资金、物资、时间投入多种经营,开始出现一批重点户、专业户、经济联合体和专业村。1985年统计,全县即有各种种植、养殖重点户、专业户和各种形式的经济联合体5922户。

第三节 全民所有制

新蔡县有全民所有制农业生产单位始于民国5年(1916年)。时仅县农事试验场1处,规模极小,收入甚微。中华人民共和国成立后,县示范农场、罪犯劳改农场、棉花原种场、蛟停湖垦殖农场等地方国营农场相继建立,共有耕地2万多亩,占全县耕地总面积的1.8%。

农事试验场 位于县城南关外今县农业机械修造厂处,民国5年(1916年)6月创办。耕地100亩,职工10余名,及少量牲畜、农具等。其主要任务是从事优良品种的引进、示范和农业技术推广,但成效甚微,生产收入多被地方官吏侵吞。民国20年改为农业技术推广所,民国36年(1947年)解体。

示范农场 1950年6月于农业技术推广所旧址建立,惯称南关农场。初有耕地241亩,职工8名。1957年范围扩大,另设李楼、罗庄2个分场,共有耕地683亩、果园10亩、苗圃14亩,职工26名。由于管理不善,1958年后生产下降,连年亏损。1962年撤销。

棉花原种场 位于县西罗庄附近,原为县公安局所属罪犯劳动改造农场,1951年始建。1959年11月交县农业部门管理,先后更名为新蔡县畜牧场、农业示范场。1966年定名新蔡县棉花原种场,分南(马庄)、北(罗庄)2场,共有耕地1010亩,果园90亩,职工92名(其中农业工人88名),房屋224间。年生产粮食10万公斤左右、棉花(皮棉)0.4万公斤左右、繁育小麦良种6万公斤左右、棉花良种0.5万公斤左右,并为社队代培一批农业技术员、提供部分种畜、役备等。1978年以后,随着农村经济体制的改革,该场开始实行联产承包到队、组的生产责任制,经营管理不善所造成的亏损局面得到扭转。1984年,全场总产值13万元,盈利2878元,提供棉花良种0.6万公斤,小麦良种7.5万公斤。

蛟停湖垦殖农场 始建于1958年6月,原名国营新蔡县半机械化蛟停湖垦殖农场,场部驻李寨。初为县办省管,后行政、业务经营分属余店公社和县农业局领导。有耕地1.2万亩,职工256名。1960年5月,改称国营新蔡县二机制机械化垦殖农场,场部迁殷围子,土地增至2.1万亩,职工300多名,生产经营和人事调配分属地、县两级管理。1982年政企分设,析置蛟停湖乡,农场范围缩小,仅有土地6500亩,其中耕地4700亩,渔塘730亩、果园60亩;总人口540人,其中职工255名;有拖拉机12台、联合收割机6台、汽车4辆及其它农用机械等,耕、种、收、打、运输全部机械化。场部设1室(办公室)、1库(仓库)和生产、工商、财务3科,下属3个分场和粮油加工厂、机械修配厂、商业队、汽车队7个独立核算单位,由建场初期的单一农业生产,发展成为农工商一体、农林牧副渔全面发展的综合性农场。1983年起,农场对职工实行定额上交、投资自负、工资福利自己解决的“四定”(定产量、定产值、定利润、定上交)家庭联产承包责任制,粮食单产由建场初期的50公斤左右增至250公斤左右,年均粮食总产100万公斤,除职工口粮、种子、饲料及副业加工用粮外,每年上缴国家约25万公斤,人均收入由1978年前的月平均工资21元,提高到51元,除公用房外,人均住房7平方米。