第二章 戏曲 电影

第一节 剧 种

戏剧流入新蔡始于清代。最早流入的是豫剧(时称河南梆子、河南讴、高调)。嗣后,京剧、河北梆子(俗称京梆)、河南越调、响板书、木偶(俗称吊人子)、皮影戏(俗称影子戏、皮二领)、扁担戏(俗称肘猴)等先后进入新蔡城乡。民国初年,河南曲剧(俗称曲子戏)、二夹弦(亦称四股弦)、嗨子戏等相继流人。

民国7年(1918年),北方某地一绰号周瞎子的艺人逃荒来新蔡,在今佛阁寺乡吴岗村落户,并常在该村演唱其地方小调,村民颇感新颖,学唱者渐多。民国14年,遂以该村村民刘志明为首组成戏班在附近乡村演唱。初时,以为乡民唱还愿戏为主,唱腔调式极为单调。因该戏班演员在演唱时要用木杠或竹杠抬一神像,即取名为“杠天神戏班”。嗣后,在其唱腔中陆续吸收一些诸如“灯出调”等新蔡地方民间小调,逐渐形成“杠天神”这一全国唯一的特有剧种。其传统音乐由曲牌唱腔和打击乐2部分组成。唱腔曲调朴实,尤其在同新蔡地方语音、语调结合以后,更加具有浓郁的地方特色和鲜明的民间风格。由于它的不少唱腔直接来自民歌和其它民间音乐,因而曲调、曲牌较为短小,旋律流畅,朴实动听,音乐曲牌至今仍是新蔡民间音乐的重要组成部分。其打击乐谱尽管受到一些兄弟剧种的影响,但大都是在豫南民间锣鼓经的基础上发展起来的,甚至是原封不动地拿来为其所用。唱腔曲牌有“平调”、“欢调”、“迎门打”、“扬调”、“哭调”、“游调”、“苦捻子”、“叫板”、“送板”、“收腔”10种,全用大嗓演唱,且无固定音高。其中最常用的为“欢调”、“哭调”、“平调”和“扬调”,其间穿插“苦捻子”、“叫板”、“送板”、“收腔”4个不能单独成段的曲牌。对唱时各种曲调可互相转换,连接演唱。除“扬调”为老生专用的曲牌外,其余曲牌唱腔基本不分行当。各曲牌一般均由上下句构成,循环往复;音阶以五声为主,辅以七声;调式以宫调、羽调为主,间或亦用徵调。唱腔为曲牌体,基本上是一段唱腔一曲到底,只在转换其它曲牌或结束时才接唱固定式的“送板”和“收腔”。

伴奏乐器为板鼓(单皮鼓)、手板、梆子、小锣、铙钹和大锣,无管弦乐器。司鼓为总指挥,梆子、小锣各由1人演奏,铙钹、大锣分别吊在一特制铁架上,由1人演奏。音乐朴实粗犷,具有浓郁的乡土气息。

第二节 戏剧团体

科班 新蔡县有戏剧科班始于清末。较有影响的有响板书戏班、吴岗杠天神戏班、县城玩会班和韩集河南梆子科班等。

〔响板书戏班〕清光绪二十六年(1900年)创建。班主陈明善,演职员40名。代表剧目有《大红袍》、《玉杯记》、《西厢记》、《李翠莲游阴》等,巡回于新蔡及邻近各县城乡演出10余年。之后,随着各类剧种戏班的流入与兴起,该戏班自行解体,“响板书”剧种逐渐失传。

〔吴岗杠天神戏班〕全国唯一的杠天神戏剧演出团体,民国14年(1925年)创建。班主刘志明,演员全为男性,伴奏仅有打击乐。民国34年起,招收女演员,开始实行男女同台演出。常在新蔡城乡和安徽省的临泉、界首及河南省的正阳、信阳、驻马店一带演出。演出剧目唯《张郎休妻》一大型连台本戏。由于该戏班演唱时所用的语音、语调均系新蔡方言,曲调又多系吸收当地的民间小调,通俗易懂、好学,很受群众欢迎,因而新蔡一带城乡居民能哼会唱杠天神曲调者颇多。后因地方混乱,生活艰窘,于民国36年初戏班自行解体,“杠天神”剧种今已濒于失传。

〔县城玩会班〕民国5年(1916年)由部分戏剧爱好者自发组建。发起人王元友。初仅演员10余名,以演唱河南梆子折子戏为主,后发展到30余名,开始演大出全场戏和连台本戏。掌班杨士田(红生,绰号杨胡子)、黑头演员马套(绰号响三里)在群众中颇有影响。民国36年,演员增至40余名。1949年冬该班赴信阳明港镇演出时,被当地政府接纳改编为明港大众剧团,后改为信阳县豫剧团。

〔韩集河南梆子科班〕民国13年(1924年)杨士友等人创建,先后培训演员20余名。主要活动于新蔡、项城一带。民国36年停办。

职业剧团 新蔡县有职业剧团始于民国,主要有县京剧团、豫剧团等。

〔地方国营新蔡县京剧团〕前身为正阳县艺人韩可贵组建的河北梆子“富庆班”,后改唱京剧。民国20年(1931年)来新蔡演出时,被县商务会长袁庚堂收留更名“新蔡县新生活剧社”。其间,赵美艳、九岁红、金丝猴等著名京剧演员均曾应聘先后在该剧社演出,宣传抗日,遂改“新生话剧社”为“四维京剧社”。民国35年,今平舆县李和新领导的梆剧(豫剧)社并入改称“新蔡县京剧共和班”。1949年“共和班”被县人民政府接收命名“新蔡县大众京剧团”,1959年1月转为地方国营,改称“地方国营新蔡县京剧团”,演职员85名。主要演员有徐宝庆、徐宝善、张巨山、吕素贞、杨月霞、张银霞等。代表剧目有《华容道》、《甘露寺》、《群英会》、《盘丝洞》、《走麦城》、《金鞭记》、《狸猫换太子》、《四杰村》、《九江口》、《勘玉钏》、《空城计》、《玉堂春》等。1967年4月,剧团撤销,人员遣散。翌年3月遗散人员陆续收回,与县曲艺说唱团合并改称“新蔡县文工团”,不久复名“地方国营新蔡县京剧团”。1971年12月上调改为驻马店地区京剧团。

〔新蔡县豫剧团〕1958年8月组建。原名“新蔡县钢铁慰问团”,亦称“钢铁豫剧团”,演职员20余名,主要为当时的“大办钢铁”运动服务。翌年6月扩充调整改为“地方国营新蔡县豫剧团”。1961年1月并入县京剧团。1971年县京剧团上调后,重招学员组建新团,仍名新蔡县京剧团,翌年春改称“新蔡县少年京剧团”。后改演豫剧,1979年定名“新蔡县豫剧团”,演职员70余名。代表剧目有传统戏《打金枝》、《三哭殿》、《梁山伯与祝英台》、《小红袍》和现代戏《小二黑结婚》、《朝阳沟》、《李双双》等。

半职业剧团 县内半职业剧团较多。较有影响的有弥陀寺越调剧团、顿岗曲剧团、古吕镇曲剧团和秦桥豫剧团等。

〔弥陀寺越调剧团〕前身为上蔡县张金奎越调班。民国23年(1934年)来新蔡县李桥、弥陀寺一带演出时被乡绅李冠武收留,改称李桥越调班。代表剧目有《刘公案》、《三哭殿》、《火焚绣楼》、《白奶奶醉酒》等,常活动于新蔡及邻近各县,颇负盛名。中华人民共和国成立后,该戏班仍在李桥、弥陀寺一带继续演出。1957年被李桥乡人民政府接收定名李桥乡越调剧团,团长李效禹。“文化大革命”运动中被迫解散。1976年重新恢复后,以团长李效禹的村名命名“李塘越调剧团”,翌年改属弥陀寺公社管理,有演员30余名。1981年经县文化局批准为半职业文艺演出团体,更名新蔡县弥陀寺越调剧团。

〔顿岗曲剧团〕前身为民国27年(1938年)顿岗集艺人杨立生(绰号杨布袋)创建的顿岗曲剧班,常活动于新蔡城乡和安徽临泉县境,颇负盛名。1956年整编为半职业剧团,有演员30余名。代表剧目有《白蛇传》、《大上吊》、《小红袍》等。“文化大革命”期间解体。1978年恢复,演员增至40余名。

〔古吕镇曲剧团〕原为任兰英等人于中华人民共和国成立初期创建的城关镇新华街业余曲剧团。1958年停办。1979年在任兰英等人的倡导下重新恢复并招收学员30余名,改为镇办职业剧团。1985年批准为半职业剧团。1988年改称今名。演出的主要剧目有《小包公》、《秦香莲》等,常活动于新蔡城乡和安徽、湖北等地。

〔张毛子曲剧团〕1955年创办。该团团长张毛子(学名张文玉),祖籍新蔡县韩集乡天庙东张庄,1953年项城师范毕业后分配在项城沙庙学校任教,因其酷爱文艺,于1955年离职回乡自办剧团。1972年改为杂技团。1980年夏复改杂技团为曲剧团,1984年批准为半职业剧团,演员35名,多在河南、安徽、湖北、河北等省市的一些县、区、乡和工矿区演出。代表剧目有《白莲花》、《三哭殿》、《卷席筒》、《李文忠征北》等。

〔秦桥豫剧团〕1958年3月创建。常活动于新蔡城乡及河南的息县、光山、罗山和安徽省的临泉等地。代表剧目有《穆桂英挂帅》、《铡美案》、《花木兰》等。1981年被批准为半职业剧团。

业余剧团 旧称“喜庆班”,分有箱(服装、道具)无箱2种:有箱者谓之“高棚戏”;无箱者叫“坐地摊”,亦称“小戏”。高棚戏与科班基本相同,化妆登台演出;坐地摊不化妆不登台,只围桌坐唱。各班演员较少,多为贺年、闹喜、祝寿、庆丰收和参与社火玩会而唱,专为助兴娱乐,一般不计收入,间有以此谋生者,亦有专门从事宣传者。

中华人民共和国成立后,喜庆班改为业余剧团。1957年全县计有农村业余剧团54个,演员2300余名,县城的一些街道、机关、企事业单位亦纷纷组建业余剧团。1958年农村业余剧团增至70余个,多为曲剧、豫剧,亦有越调、二夹弦等,演员达3000余名。各业余剧团均坚持自编、自演、自娱方针和业余、自愿、小型、多样、服务生产、服务生活的原则,配合中心工作,开展宣传活动。“文化大革命”期间,业余剧团改称“毛泽东思想宣传队”,后多因无力排演“样板戏”而停止活动。1980年后,随着农村经济体制的改革和传统戏的开放,全县农村业余剧团恢复到56个。嗣因电影、电视的冲击,部分剧团先后转为电影、电视投影队。1988年,全县尚有业余剧团31个,其中曲剧团18个、豫剧团12个、二夹弦剧团1个,演职员近千名。

第三节 曲艺杂技

曲艺 曲艺传入新蔡始于清末。民国年间北京、河北等地的曲艺人员相继流人,曲艺种类和曲艺人员不断发展壮大。当时流行的曲艺种类有大鼓书、评书、坠子书、大板荷叶、四块瓦、铙子书、竹板书和道情书等。曲艺人员以其从师不同分为高、刘、桂、贺、孙、才、银、西8门,其中以县城李明义的铙子书、陈店陈明善的坠子书、练村杨保安的四块瓦、张明福的评书以及洪秀章表演的评书《明清八义三侠剑》和吴志英表演的评书《雍正剑侠图》等最受欢迎。中华人民共和国成立后,大板荷叶、四块瓦和道情书渐被淘汰,琴书、相声、山东快书等新的曲艺形式陆续传入,曲艺人员逐渐增多。1957年,成立新蔡县曲艺协会,会员(含盲艺人)29名。1958年以后,县曲协屡被取消。1964年组建县曲艺说唱团,演员10余名,演出形式有河南坠子、山东琴书、相声、山东快书、竹板书、三弦书、河洛大鼓等。1968年说唱团与京剧团合并为新蔡县文工团。1973年恢复重建县曲艺协会,会员近百名。1984年实行曲艺、盲艺分设:曲艺协会会员78名,盲艺协会会员21名。较有影响的曲艺演员有李明义、陈志杰、杨崇志(艺名王小个)、董杰山等。1988年,全县共有各类曲艺人员122名,其中以演唱河南大鼓者为最多,约占曲艺人员总数的65.6%,其次是河南坠子,占23.8%。

杂技 明清以前,新蔡城乡街头即有玩耍者,其中以江湖游医卖药者居多,表演节目多系小型魔术、杂要和气功之类,无正式杂技艺术表演团体。20世纪20年代末,县内始有杂技科班。其中较有影响的是民国20年(1931年)张凤彪(佛阁寺乡人)创建的“红炉班”。初,该班仅有演员14名,常活动于新蔡及今平舆县一带。后演员不断扩大,1950年与副领班雷清云(汝南县人)分班。后雷清云班赴湖北潜江演出时被收留为潜江县杂技团;张凤彪班先后被淮滨、息县、信阳市等地所收留,1965年接收为驻马店地区杂技团。

1970年前后,佛阁寺、宋岗、韩集天庙等社、队相继组建业余杂技团(队),共有演职员70余名。1976年,宋岗公社杂技队改由县文化馆直接管理,更名新蔡县杂技队,次年改称新蔡县杂技团,演职员45名,固定资产10余万元,团长王忠海、演员王保国、王公平、李爱英俱系中国杂技艺术家协会河南分会会员。该团演出的传统优秀节目有《高车踢碗》、《咬花》、《狮舞》、《空中飞人》、《单车走钢丝》、《蹬技》、《车技》、《口技》、《鞭技》、《水流星》、《滑稽》、《顶坛》、《魔术》、《武术》、《扛杆》、《爬杆》等,高难度节目有《马术》、《刀山架》、《大型气功》、《大型魔术》、《拉弓》和《高杆单手顶》等。1983年7月,上海电影制片厂在浙江绍兴拍摄故事影片《秋瑾》时,该团马术演员王金英被邀为“秋瑾”替身,参加“跃马横空”一场戏的实地拍摄。

1980年农村经济体制改革后,农村业余杂技团、队迅速发展,多为个体经营。1988年,全县共有各种杂技、气功、武术、马戏等业余表演团体58个,演员984名,其中以佛阁寺乡殊多,共有团、队34个,演员601名,多活动于南方各省、市的农村集镇。

第四节 电 影

电影放映 中华人民共和国成立以前,县内无电影放映设施。民国27年(1938年),某电影放映队在县城黉学广场为驻军放映黑白无声影片《庞瘸子阅兵》,县民首次见到电影。

1955年4月,河南省直属机关第23电影放映队下放新蔡县管理,工作人员5名,有德国产蔡式放映机和101型发动发电机各1台。同年9月,以“23队”为基础成立新蔡县电影放映队。1957年3月至1966年8月又相继成立6个县级电影放映队。1967年精简机构,7个县级电影放映队全部下放公社管理,至1977年全县社办电影队达22个。1978年中共十一届三中全会以后,村办和个体电影放映队开始出现。至1985年底,全县共有农村电影放映队105个,其中个体队74个,占70.5%,乡办队29个占27.6%,村办队2个,占1.9%;县政府直属机关电影放映队(组)4个;各种牌、型号放映机116部(其中35mm6部、16mm110部),发动发电机107台,放映人员126名(其中技师1名,技术员4名;放映员:一等3名、二等7名、三等111名)。

发行管理 1964年8月,成立新蔡县电影发行放映管理站,1980年12月改称电影发行放映公司,统管全县电影发行放映事宜。影片供应初属信阳地区电影公司,1965年7月起改由驻马店地区电影公司供给。县电影管理站建立初期,片库狭小,且无固定发行人员,影片随到随发。1978年以后,随着农村电影放映队的迅速发展,县电影公司开始对影片供应方法实行一系列改革:(一)在不损伤影片、不拖欠片租的原则下,首轮影片优先供应集镇影剧院和售票点;(二)农村影队不分集体、个体,一律优先供应拷贝利用率高、放映场次多、经济效益好的影队;(三)实行重点片与复映片、主片与次片、新片与旧片、长片与短片结合、新片搭配复映片;(四)打破放映区域,提倡互相竞争。通过上述改革措施的实施,拷贝损伤大为减少,影片周转率和发行放映收入均有较大提高。1981年,在河南省地方戏影片安全、优质、高场次竞赛中,新蔡县上映的16mm影片《七品芝麻官》放映826场仍保持乙丙成份,获竞赛一等奖;《卷席筒》放映495场,仍保持甲乙成份,获竞赛三等奖。翌年4月,在驻马店地区高场次竞赛中,新蔡县上映的16mm影片《李天保娶亲》放映569场仍保持乙丙成份、《追鱼》放映385场仍保持乙等成份、《朝阳沟》放映458场仍保持乙丙成份,分获一、二、三等奖。1985年全县放映23936场,观众达4224万多人次,放映收入70.2万元,发行收入24万多元,实现利润4.5万多元,创影片发行、放映最高纪录,各项指标均为1977年的3.6倍。

放映管理 县电影管理站建立以前,全县放映单位的发展、人员培训和设备管理与维修等有关电影放映管理事宜,均由县电影队兼司,1964年后由县电影发行放映管理站(公司)统一管理,先后培训机修和放映人员200余名。管理与设备维修费实行分级包干,其标准为:1967年影队下放后每场收入管理费0.70元,1985年下半年起,县城影院、影剧院每场收管理费0.10元、修理费0.50元;农村集镇影剧院管理费3元、修理费0.60元。

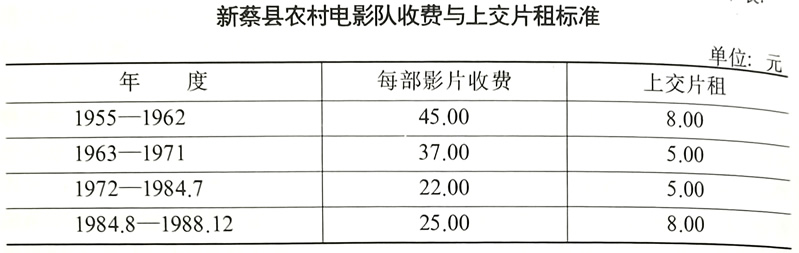

票价、租价 1961年以前,县电影队在县城售票放映时,票价一律0.05元。1961年1月起,开始在新蔡人民文化宫正规固定放映,普通片甲级票0.15元,乙级票0.10元,宽银幕片甲级0.20元,乙级0.15元,立体片甲级0.50元,乙级0.45元。“文化大革命”期间票价一律0.10元。1977年4月起恢复1961年后的原价。1984年起按上级指定的部分影片实行票价加价浮升,浮升幅度为0.05~0.50元。影片租价亦分普通、宽银幕和立体片3种,分别按每场总收入的40%、45%和60%上交。农村电影队的放映收费和片租价格实行定额包干,其标准如下表:

第五节 演映场所

戏楼 新蔡戏楼多建于县城。兴建最早的是城隍庙门戏楼,建于清康熙三十六年(1697年)。道光十年(1830年)以后兴建的有山陕会馆戏楼、湖广会馆戏楼、东城门里戏楼、江西会馆戏楼、东岳庙戏楼、三官庙戏楼和葛陵集戏楼等,均为小布瓦顶砖木结构,总体高一般为8米,台基高1.5~2米、宽10~12米,民国20年(1931年)后陆续拆毁。民国35年,县民刘建邦于城外东北隅(今县煤建公司南200米处)建砖墙草顶戏楼1座,台基高1.5米,长宽各7米,周以土墙围之,可容观众5000余,1949年拆毁。

戏台 新蔡戏台分固定性和临时性2种。固定性戏台多为土筑,亦称土戏台,多建于古庙会址的空旷地或距集镇较近处,演出时只需在台上加围、搭棚即可。临时性戏台亦称高台,系用木桩或数辆四轮大车(太平车)作架,上铺木板,另以席、箔作围加蓬而成,一般用于庙会、物资交流会、重大喜庆和少数富庶人家求神还愿演出,至今仍较常见。

影、剧院 县内有剧院始于民国35年(1946年)。1959年始建电影院(新蔡人民文化宫)。1982年后,陆续建成7座农村集镇影剧院。

〔新新大戏院〕位于城内南小十字街东侧路北(今菜市场)。民国35年(1946年)县绅吴海亭等人集资为县京剧共和班所建。该戏院座北向南,草顶砖木结构,观众大厅长40米、宽17米,设坐席800个;周为“U”字形观众楼,宽1.6米,无座席,可容观众数百;楼下站票区亦可容观众数百。舞台左右各有专供乐队和置景用的小楼。剧院建成后,因无专门管理机构,年久失修,且设备陈旧,容量太小,1965年春县人民委员会决定将其拆除另建新院。

〔新蔡人民文化宫〕位于县城周潢路中段路东,座东向西,1959年5月动工兴建,当年12月底落成,主体建筑为石棉瓦顶、“工”字形钢筋混凝土砖木结构,占地面积4959.84平方米,建筑面积2550平方米,总投资50余万元。前后楼各2层,大厅设坐席1607个,为当时全县大型集会和娱乐的主要场所。

〔新蔡人民剧院〕位于县城人民路西端路南,座南向北。1968年破土动工。时值动乱,1975年又遭特大洪水灾害,时建时停,直至1980年方全部竣工交付使用,总投资50余万元。该院主体建筑为石棉瓦顶、“工”字形钢筋混凝土砖木结构,前楼4层,后楼2层,占地总面积4617平方米,设坐席1401个,北端为簸箕形观众楼,设坐席355个。舞台高1.5米,宽22米(含两侧副台),深12.24米;台口宽12米,高8米;灯光投景区长12米,宽3米,深2米,上有小型天桥,多接待县级以上专业文艺表演团体。1983年11月开始放映电影。1984年9月改为影剧院。

〔搬运影院〕位于县城老城北街路东,座东向西,1985年5月由县搬运公司礼堂改建,石棉瓦顶,砖木结构。内设坐席485个,系县搬运公司下属集体所有制单位。所映影片,初由影院向豫、皖2省临近县电影公司自租,后改由驻马店地区电影公司供应复映片,上座率较低。

〔集镇影剧院〕1982年1月,涧头、关津、练村3座新建或改建的集镇影剧院相继建成开业。1985年后,又陆续建成野里、砖店、余店、化庄4座集镇影剧院。各院主体建筑均为石棉瓦顶砖木结构,占地一般为700平方米左右,内设坐席800个左右,职工5~7名,由乡(镇)政府统一管理,县电影公司负责机器维修和影片供应。各院除接待文艺团体演出外,单院年均放映电影200~300场次,观众8~10万人次,放映收入一般在万元左右。