第二章 运 输

第一节 工 具

陆路运输工具

〔人力工具〕

扁担:最古老的运输工具,县内扁担多为木质,亦有少数竹制品,今多用于民间担水。竹、木粗者称“杠”,主要用于笨重货物的短距离抬运。

轿:分官轿、民轿2种。官轿为官配,多为4人抬,专供政府官员外出之用,民国初年废弃。民轿分红、蓝、花3种。红轿、蓝轿租价较低,4人抬,多用于民间富户接送客人,亦有用于中等人家婚嫁者。花轿,分4人抬和8人抬2种,租价较高,多供富户豪门婚嫁之用。

红车:木制独轮手推车,中为护轮架,两边为低于护轮架的长方形货架,主要用于货运,亦有用于接送客人者。前拉后推,最大载重200公斤,为中华人民共和国成立以前很长一个时期的主要人力运输工具。20世纪50年代末改为胶轮手推车,60~70年代渐被淘汰。

平头车:亦名脚车,俗称“土牛”。木制,小独轮,平板车身,双手推进,可乘坐1~2人,主要用于客运,流行于民国时期。当时在县东南练村、顿岗、宋岗一带尤为盛行,80%的农户均有,多用于妇女带子串亲,亦作短途货运。20世纪60年代渐被淘汰。

东洋车:单座双轮,专供客运。民国时期传入新蔡,仅在县城和个别大集镇有极少车夫使用。中华人民共和国成立后逐步淘汰。

架子车:亦称胶轮手推车、劳动车、力车,大铁圈、双胶轮,车身用木板或薄铁板制成,两边有帮或无帮,可随时拆下。该车按其车轮直径大小、幅条粗细、轮胎宽窄、薄厚分大轮、小轮2种。车轮直径大、幅条细、轮胎窄而薄者为大轮架子车,民国时传入新蔡,客货两用,载重量较小,20世纪50年代渐被淘汰。小轮架子车又分轻便、加重2种,始于20世纪50年代初期,主要用于货运,双手扶把,肩搭牵带(车袢)前进,长途运输配有牲畜,载重500~1000公斤。1951年交通部门开始引进小轮轻便架子车7辆。1954年全县用于公路运输的架子车发展到267辆,1963年发展到2811辆,此后逐年减少,农用架子车迅速发展。1979年全县拥有公路运输架子车178辆,农用架子车93858辆。1980年后,农用架子车进一步发展,1988年,全县农用架子车猛增至17.8万多辆。

脚踏三轮车:20世纪50年代传入新蔡。铁圈胶轮,车身(厢)分木制、铁制2种。木制车身较小,主要用于城郊客运,载1~2人,数量极少,50~60年代,全县仅有木制脚踏三轮车数十辆,后渐被淘汰,1978年后重新出现,但发展缓慢,1988年全县不足20辆。铁制三轮车多为机关、工厂、商店、学校、企事业单位或个体工商户购置,用于小量货物短途搬运,1978年前全县不足百辆,1988年已达近千辆。

自行车:民国时期,县内仅见于少数达官贵人之家。中华人民共和国成立后逐渐发展。1988年,全县约有各种不同型(牌)号的自行车17万辆,平均每百户91.7辆,其中农村每百户农民拥有87辆,是当前城乡人民群众的主要短途交通和小量货物运输工具。

〔畜力工具〕

四轮大车:亦称太平车,牛车,县内传统畜力运输工具之一。木制,4轮,有护轮铁瓦者俗称铁片车。车身笨重,两侧有帮,两端均可挂拉,行走缓慢,载重1000公斤左右,主要用于农业生产。20世纪60年代后期渐被淘汰。

马车:木制,2轮。分高木轮、纯铁轮和铁圈胶轮3种。前2种始用年代较早,车身较后者略小,用于客运者,以骡马牵引,车身装有拱形棚,前有门,旁有窗,称轿马车,为少数富人外出的主要交通工具之一,民国36年(1947年)前后淘汰;用于货运者,尤其农村拉运货物,虽称马车,则多以牛、驴牵拉。后者始于20世纪50年代中期,车身长4~5米,多以骡马牵拉,为当时农村大型先进运输工具。铁轮、胶轮均主要用于货运,亦作客运,70年代末,渐被机动车辆所取代。

〔机动工具〕始于民国24年(1935年)。是年,县民郭葆萃等购置汽车3辆,合组霞飞汽车公司,从事货运。至民国33年,全县汽车发展到6辆,其中客车1辆,均为私营。20世纪50年代初,县交通部门开始购置汽车,此后,机动车辆逐年增加,至1988年,全县机动车辆种类有货车(卡车)、客车、特种汽车(消防车、救护车、警车、油罐车、小汽车)、工具车、摩托车、机动三轮车(俗称大蓬车)、拖拉机(包括小四轮拖拉机和三轮手扶拖拉机)等,品种亦不断更新换代,是当前县内的主要交通运输工具。

水路运输工具

〔帆船〕境内使用的帆船有8种,每种帆船均有木制和水泥构制之分。

木筏:俗称排,以粗木、圆竹或木板捆绑而成,多系临时性使用。

小划子:多用于捕捞或临时性摆渡。

渡船:载80~120人,主要用于渡口摆渡。今渡口摆渡多用小划子。

补梢船:有桅、舵、帆等装置,可载重5~18吨。

对联划子:有桅、舵、橹、帆等装置,可载重10~60吨。

江溜船:船身窄而长,首尾尖而上翘,有桅、舵等装置,可载重25~30吨。今县内无存。

猴头定:类似江溜船,舱深,底窄,以在内河行使易左右摇晃故名。可载重18~40吨。今已绝迹。

木驳:载重50~60吨。今县内无存。

〔挂浆船〕分水泥挂浆船和钢板挂浆船2种。前者始于1973年,后者始于1985年,多为对联划,可载重50~100吨,均以2~3台12马力柴油机为动力,外挂浆。

〔驳轮〕仅县水利局一艘,主要用于水利施工和防汛,亦从事货物运输。

〔拖头〕仅原船民公社1艘,系1975年委托外地造船厂制造,动力为20马力柴油机,可拖40吨级船4艘。今已无存。

第二节 客 运

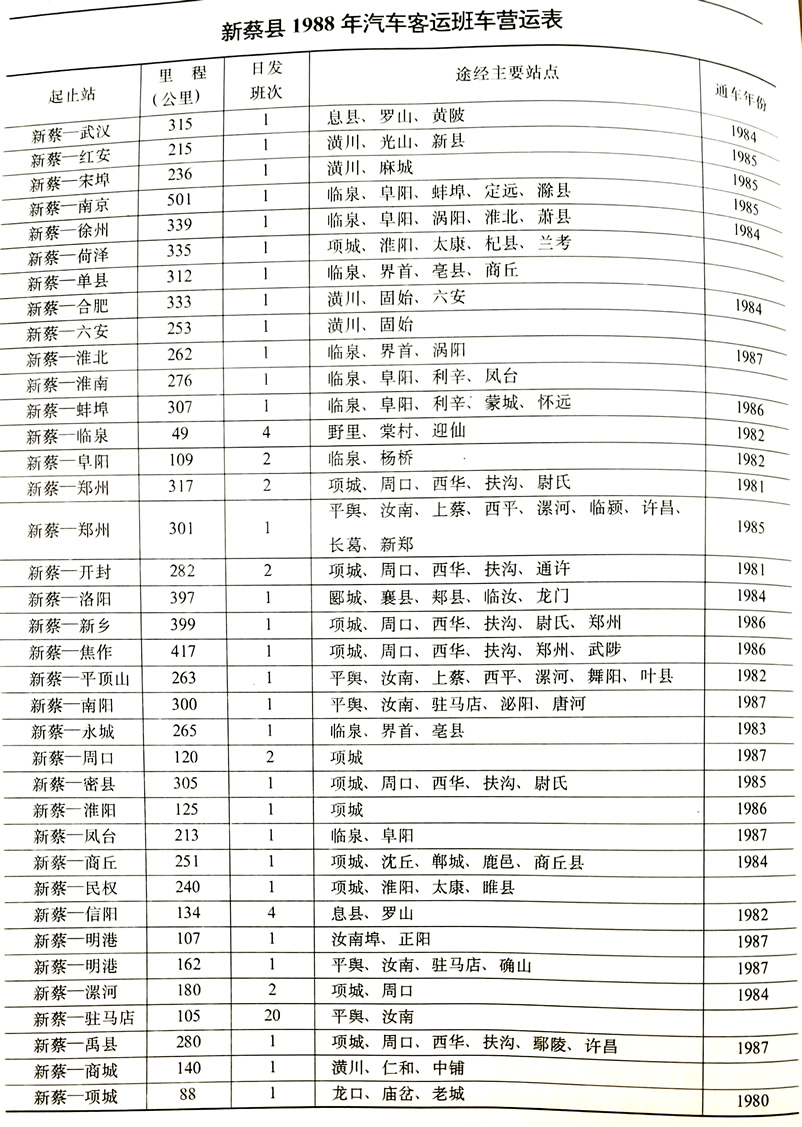

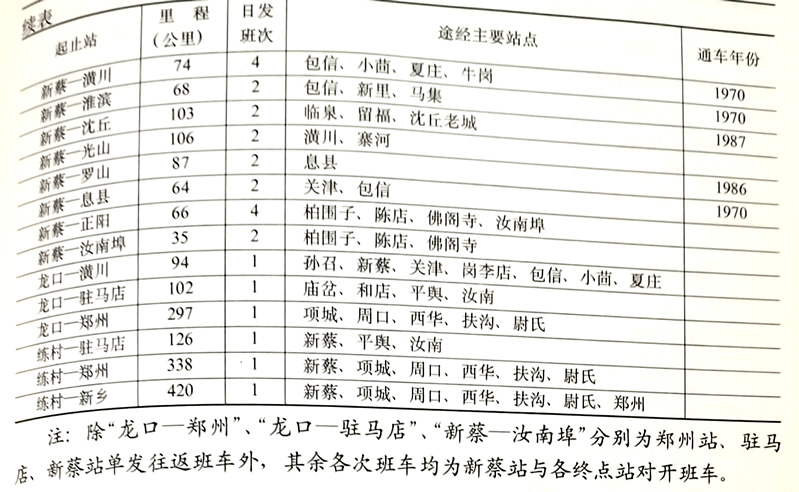

陆路 民国以前,官绅富人远行,主要靠骑马、坐轿或乘坐脚车、马轿车等,百姓多乘红车或“土牛”。民国时期,官绅富商多乘坐汽车、东洋车、大轮架子车、自行车和三轮脚踏车等,百姓仍以红车、“土牛”为主。民国31年(1942年),县人宋鼎山等合股购美国产“大万国”牌40座位客车1辆,在新蔡至汝南之间从事客运,每天往返1次,一些富有人家开始乘坐汽车。1951年建立新蔡县汽车站后,由县工商联营站经营1辆4吨旧汽车,开始从县城至驻马店日发客货混装班车1次(晴通雨阻)。由于该车以木炭作燃料,车速极慢,人们远行多赖胶轮马车。1953年起,河南省人民政府交通厅运输管理局驻马店运输站(1965年后改为驻马店地区汽车运输公司)开始发往新蔡通行班车。1958年,县联合汽车运输队购买30个座位客车1辆,开始发县城至蛟停湖短途班车,途经十里铺、砖店、余店等地。1964年起,陆续增发涧头、化庄、龙口、韩集、棠村、练村、李桥、杨庄户等地短途班车,农民进城乘坐汽车者日增。1978年后,贯彻改革、开放、搞活方针,集体、个体运输业迅速发展,机动车辆猛增。1985年,县成立联营客运站(后并人县第二汽车运输公司),有国营、集体、个体户客车20辆,主要营运驻新线旅客。1988年,全县共有大中型客(轿)车68辆(其中驻马店地区汽车运输公司第四车队60辆);各种小汽车,如小轿车、吉普车、面包形小汽车等59辆;摩托车70辆;微型汽车28辆。除距县城较近或沿干线公路的乡镇外,各乡、镇人民政府驻地至县城每天均有2~4次往返班车,私营机动三轮车、小汽车可随乘坐。县汽车站有长途客车通往豫、皖、苏、鲁、鄂5省43个终点市、县、镇,日回发170多个班次,客流量7000多人次。京广公路、驻新公路县境段站点,每10~30分钟,即有1次班车停靠;明临公路县境棠村至县城段每30分钟、县至汝南埠段每1小时有1次班车在沿途站点停靠。客运量52.1万人,旅客周转量2063万人公里;运送旅客多为城乡个体工商业者和外出务工农民。

民国以前,县内客运收费无定价,由主客双方议定。中华人民共和国成立后,均按各级物价部门不同时期对不同车辆规定的收费标准计费。

水路 民国以前无考。民国以来,县内无内河长途客船,极少数搭乘货船旅客运费由主客双方议定。渡口摆渡过往行人,20世纪50年代末期以前,对近乡人,一般由船户按年或分夏秋2季,挨村以户为单位向每个农户收取摆渡费原粮3~5公斤,称“年帐”,50年代末至70年代末,由生产队统一支付;外地行人渡河,无一定收费标准,一般由渡河人随意施舍。1978年后,船工对过往行人,多实行收取现金,初为每人每次0.05元,后增至0.10元,行人携带牲畜、车辆,每畜(车)加收1人摆渡费。

附:新蔡县汽车站简介

新蔡县汽车站始建于1951年,初址县城老城西街路南,场地狭小,仅有美国产“大岛吉”牌4吨位旧货车1辆,由县工商联营站经营,每天于新蔡至驻马店之间往返1次(客货混装)。1956年,该站收归信阳专区汽车运输公司经营,于县城西北隅(今人民路于周潢路交叉处西南角)重建新站,占地2万平方米。1965年5月改由驻马店地区汽车运输公司经营,客运车辆陆续增加,并对原车站逐步扩建和改建,先后建成候车室1座(座西向东,中为候车大厅7间,约400平方米,两端各3间为2层楼式建筑:下为售票处、调度室、行包房,上为司机休息室)、办公兼旅社“U”形2层楼房1座、职工住房45间、混凝土停车场6600多平方米。1978年以前,该站仅有职工20名,大型客车10余辆500多座,长途客运线路11条,日回发班次 23 个,客流量900多人次。至1988年,职工发展到120多名,拥有大型客车60 多辆2803 座,长途营运线路达43条,日回发班次170多个(含县内短途),客流量 7000多人次,是河南省拥有客车最多的县级汽车站。1986~1988年,该站平均年单车上缴利润超万元,连续3年获河南省经济效益优胜杯。

第三节 货 运

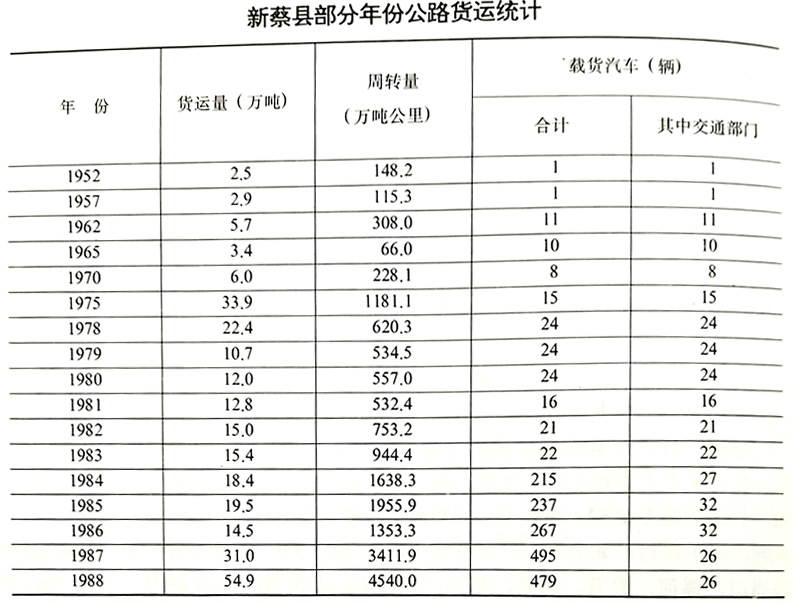

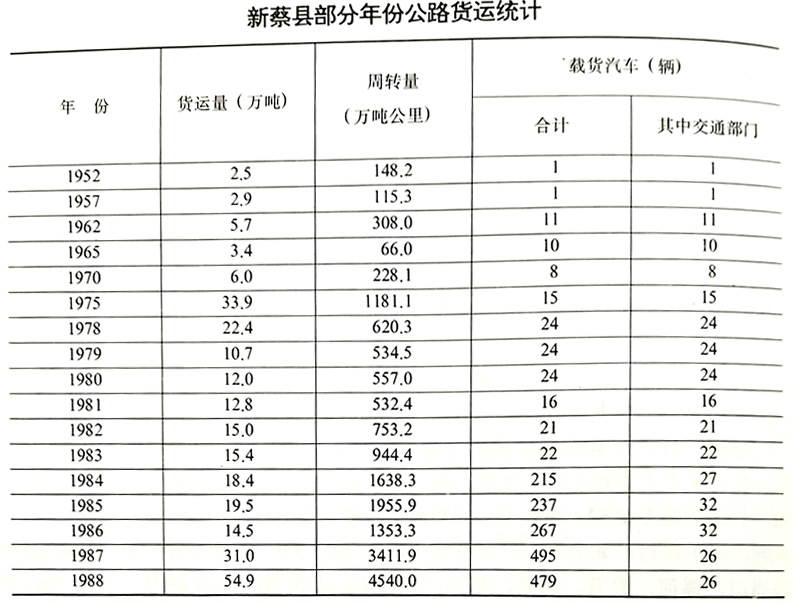

陆运 自古,县内短途货物运输,主要靠肩扛、担、挑,间以畜驮。铁轮马车、四轮大车主要用于农业生产,极少用于长途货运,只在派役拉运粮草时偶尔使用。长途货运主要靠木制红车。红车起运,多结帮而行,每帮少者三五辆,多者百余辆,南下汉口,北上开封,西至洛(阳)、潼(关),东到蚌埠,其中往返较频者为周口、漯河、界首、禹县、信阳、驻马店、五沟营。民国24年(1935年)后,虽有汽车、胶轮马车、高轮架子车出现,但数量极少,长途货物运输仍多赖红车推运。中华人民共和国成立后,为转运各种商品和生产、生活资料,1950年10月,县工商科以其接管的原私营马车场,成立新蔡县工商联营站,有高木轮、胶轮马车10余辆。1958年,县商业局以百货公司和原供销合作总社购置的10辆胶轮马车建立马车场,有骡马30匹,职工30名,主要转运自购自销商品。与此同时,县工商联营站改为县联合汽车运输队,有汽车10辆,农村中的胶轮马车发展到414辆,其中从事长途运输的350辆,从事长途运输的小轮架子车发展到891辆。1970年后,县商业局、粮食局、农业局、水利局、物资局、煤建公司、外贸公司、化肥厂、供销合作总社等单位的专业汽车队相继建立,除从事本部门的物资转运外,亦参与社会运输。1978年,驻马店汽车运输公司在新蔡建立第四汽车运输队,拥有货运汽车60辆。1988年11月,成立新蔡县第二汽车运输公司,年底,有个体户汽车18辆,640个吨位,汽车货运量开始向大吨位发展,农村中的大中型轮胎拖拉机、小四轮拖拉机、手扶拖拉机亦迅速发展成为一支重要的运输力量。至1988年底,全县共拥有各种型号的货运汽车393辆,3013个吨位,小四轮拖拉机1079台,2163个吨位。

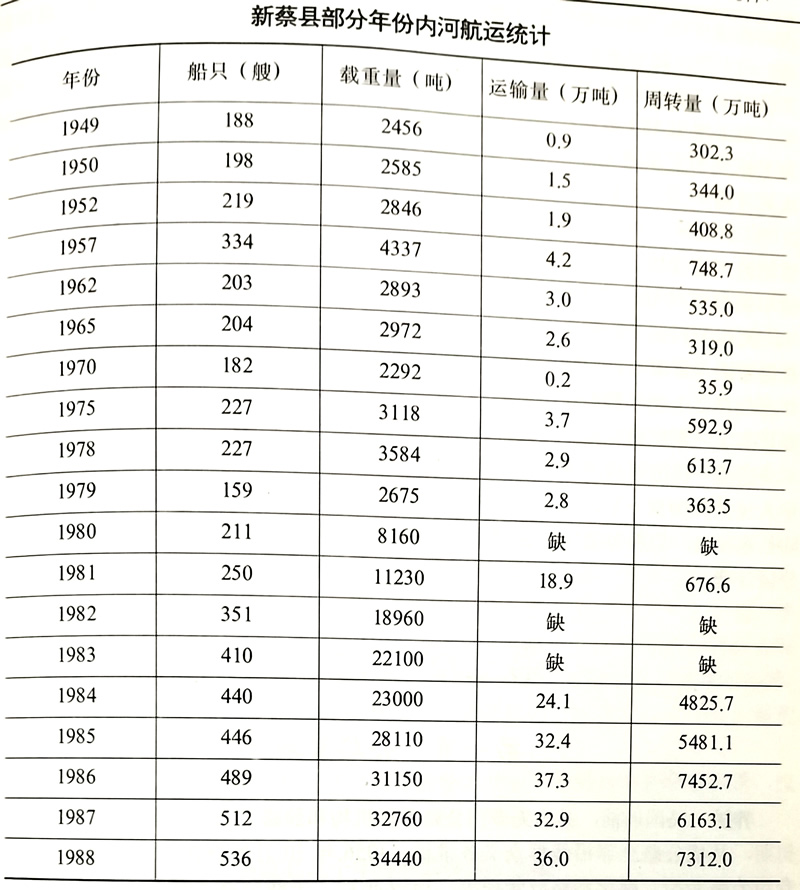

航运 中华人民共和国成立前,境内货物进出运输虽以航运为大宗,又有洪、汝河之利,但是,由于船只少,吨位小,均属私人所有,使用权集中在少数船霸手里,河道被划段设卡,船民须向段霸、帮会交利上“贡”方可通行,且时有河盗、兵匪拦船抢劫,航运事业一直未能兴旺发达,运输量和周转量很小。1949年,全县仅有货运船188艘,245.6个吨位,年运输量0.9万吨,周转量302.3万吨。1952年船只发展到219艘,284.6个吨位,年运输量、周转量分别为1.9万吨和408.8万吨。至1988年,货运船达536艘,全部改为机动挂浆,吨位增大,年运量达36万吨,周转量7312万吨,分别是1952年的18.9倍和17.9倍。

搬运 民国以前,县城和三岔口、李庄桥、练村、孙召、河坞等码头有专门搬运组织和固定搬运工人,其中县城搬运工40多名,他们除有少量木轮土车和几根木杠外,无任何劳动工具,全凭一身力气两只手挣钱糊口,时称搬运组织为“脚行”,搬运工人为“扛脚的”。“脚行”分整、散2班,大宗物资搬运归整班,零星物资搬运归散班。搬运工除装卸搬运货物外,还要为 府接官(接桥)、应差(夸官、抬神求雨等),生活极苦。

1949年,县人民政府将原县城“脚行”改建为城市搬运工会,1952年以此为基础建立集体所有制性质的搬运企业行政组织新蔡县搬运站,1960年春转为国营,改称搬运公司,翌年春恢复原名,仍为集体所有制性质,1983年10月再次改称搬运公司至今。随着搬运事业的发展,搬运工人、搬运工具和搬运量逐年增加。搬运工会时期,仅有职工90多名,工具仍为木轮土车,年搬运量4.8万吨左右。1952年,职工增至180多名,首次添置架子车130辆。1954年木轮土车淘汰,达到每人1辆架子车,除完成市内短途货物装卸搬运外,开始承办长途货运。1956年,城关运输队并入,职工发展到340名,架子车增至330辆,年搬运周转量达12.24万吨。1972~1974年,搬运站陆续增添机动运输车8辆(台),其中小四轮和大中型轮胎式拖拉机各3台,简易汽车2辆,成立搬运车队。1978年后,由于社会运输车辆逐年增加,搬运车队业务受到冲击,搬运周转量逐年减少。1982~1986年,搬运公司先后购置“东风”牌10吨载货汽车9辆,拖拉机逐步淘汰。1988年因石油紧缺,货源不足和管理不善,车队严重亏损,汽车全部外销,长途运输业务停办,仅存2个老年装卸队,154人,架子车154辆,平板车1辆,吊葫芦1个,主要从事市内零担搬运和理货装卸,年搬运周转量8万多吨。

运费 民国以前,各类货物的运输、搬运,均无定价,皆由主客双方面议。中华人民共和国成立后,除短途搬运无定价,仍由主客双方议定外,各类物资的水、陆长途运输,均按各级物价部门不同时期对不同车船规定的吨公里收费标准,实行分级计费。