第二章 农作物

第一节 粮食作物

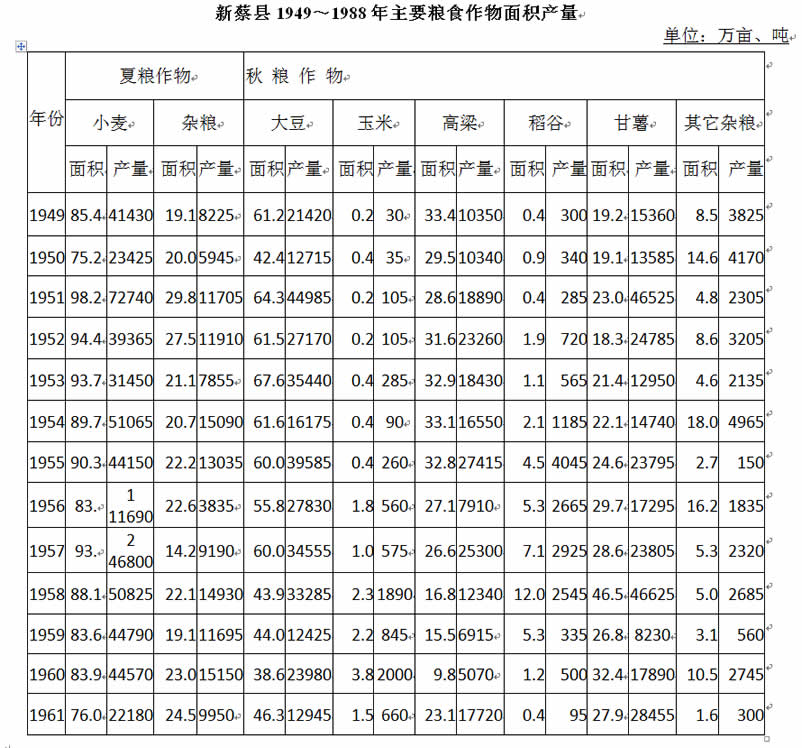

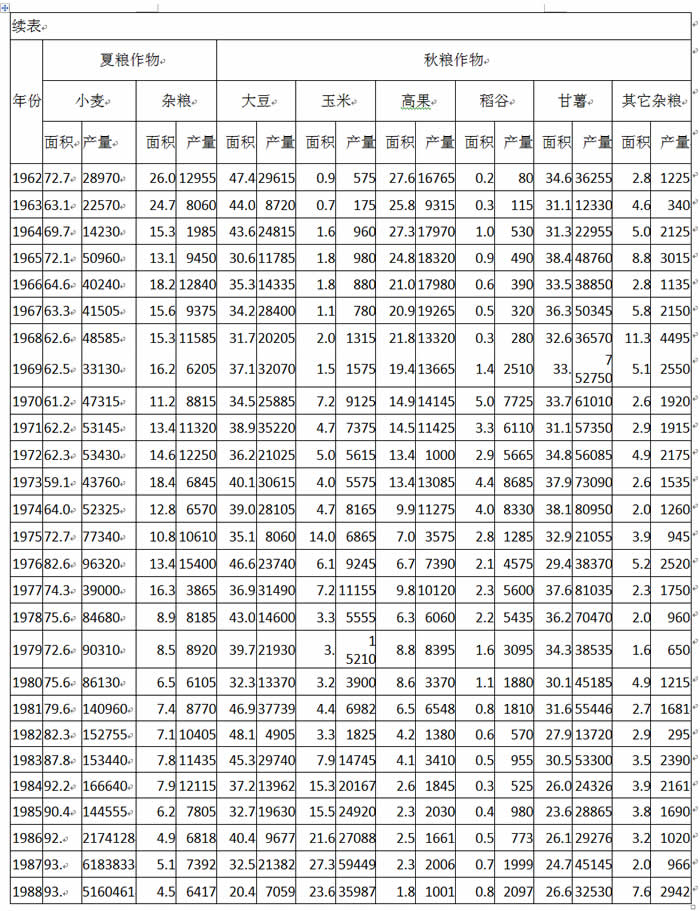

新蔡县粮食作物,民国以前以豆类为大宗,高粱次之,麦又次之。民国34年(1945年)统计,全县年产大豆2624.82万公斤、高粱684.55万公斤、小麦393.39万公斤、玉米53.02万公斤。中华人民共和国成立后,渐以小麦为大宗,其次为大豆、玉米、红薯、水稻等,再次为大麦、豌豆、蚕豆、扁豆、豇豆、绿豆、小豆、高粱、谷子等。

小麦 常年播种面积77.6万亩,占总耕地面积的60%以上,占夏播总面积的80.2%,有“一麦顶三秋”之说。20世纪50年代初期,由于品种不良,加之施肥条件差,栽培技术落后,产量一直很低,1950年,全县小麦单产仅31公斤,总产2342.5万公斤。随着生产的发展,品种不断更换,加之水肥条件的改善和栽培技术的提高,产量不断提高。1975年全县播种小麦72.74万亩,每亩单产106公斤,总产7.73万吨。1987年全县种植93.6万亩,总产18.35万吨,创历史最高纪录。

夏季杂粮 主要有大麦、豌豆、蚕豆、扁豆等。此类作物常与大麦混播,10月下旬播种,翌年5月下旬收获,产量一般在50~100公斤。1966年前,县民种植此类作物较多,后因产量低,种植面积逐渐减少。20世纪50~60年代,全县年平均播种面积约为21.9万亩,70年代减为10万亩左右,1985年以后,年平均播种面积仅4.5万多亩。

玉米 俗称包谷、玉蜀黍。20世纪70年代以前多为春播,称春玉米,4月下旬播种,8月下旬收获。70年代后多为夏播,称夏玉米,5月底至6月上旬播种,9月中下旬收获。80年代开始推广小麦玉米套种、玉米与大豆、红薯间作,种植面积不断扩大,1985年种植面积达15.5万亩,占秋粮总面积的19.8%,亩均单产166公斤,最高单产达400公斤。

大豆 多与小麦轮作,即农民所谓的“麦茬豆,豆茬麦”,全县常年播种面积30~40万亩,20世纪50年代增至50~60万亩。适播期在夏至前后(6月中旬),10月上旬收获。一些劳畜力弱的农户,或多雨年份,或不易生草地区,为及时抢种,多贴茬条播,反之则犁茬条播或撒播,常年亩均单产50~80公斤,突破100公斤者甚少。

红薯 即甘薯,亦称红芋,分春薯、夏薯2种。春薯于3月育苗,4月扶垄扦插移栽,9月底至10月初收获。夏薯于麦收后剪春薯秧扶垄或平地栽插。20世纪50年代初,种植面积较小,产量较低,亩均单产折粮约75公斤。60~70年代中期种植面积逐渐扩大,成为人民生活主粮(时有“一年红薯半年粮”和“红薯稀饭,红薯馍,离了红薯不能活”之说),1973年全县种植面积达37.8万亩,亩均单产(折粮)193公斤。1978年后,小麦单产提高,红薯逐渐变为饲料和加工粉面、粉条的主要原料,除砂姜黑土地区外,面积逐年减少,1985年全县红薯栽植面积不足24万亩,亩均单产(折粮)122公斤。

高粱 俗称秫秫。历史上为春播,4月中旬(“清明”前后)播种,8月中旬收获。20世纪50年代,全县年播种面积30万亩左右,亩均单产40~70公斤。后因质量差、产量低,渐被淘汰。1980年后,全县高粱年播种面积不足10万亩。

水稻 新蔡种植水稻历史较长,民国时期多为“旱稻”,岗湾皆种,但面积不大,主要分布在水利条件较好的洪、汝河两岸。20世纪60年代多栽培春稻,亦有少量旱稻,亩均单产一般在50公斤左右。1958年提出“旱地改水田,淮北变江南”口号,种植面积增至11.96万亩,其它年份多在万亩左右。亩均单产最高289公斤,最低者不足50公斤,品种多为籼稻类。1982年开始推广水稻旱种直播。1984年全县旱地直播水稻3.26万亩,亩均单产161公斤,其中关津乡王新庄亩均单产402公斤。

谷子与其它秋季杂粮 谷子,1957年前常年播种面积3~5万亩,最多达9.5万亩(1951年),常年亩均单产30~70公斤。1978年后面积逐渐减少。其它秋季杂粮,如绿豆、豇豆、小豆、荞麦等,总计播种面积1969年前一般在5~8万亩左右,亩均单产20~40公斤。1970年后面积逐渐减少,常年播种1~2万亩。1978年后下降为0.5~0.7万亩,亩均单产80公斤左右。

注:甘薯产量为折粮量。

第二节 经济作物

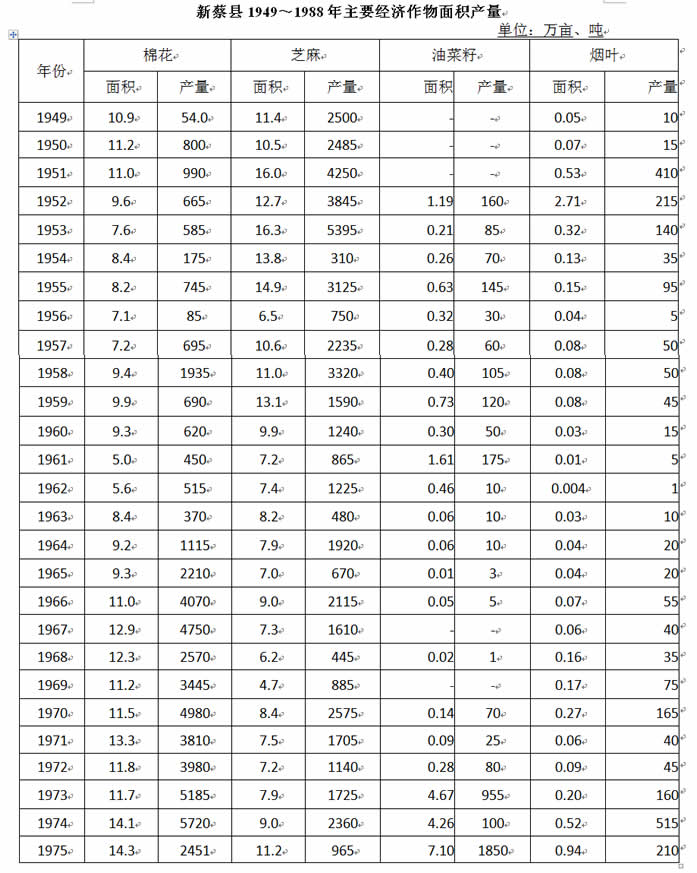

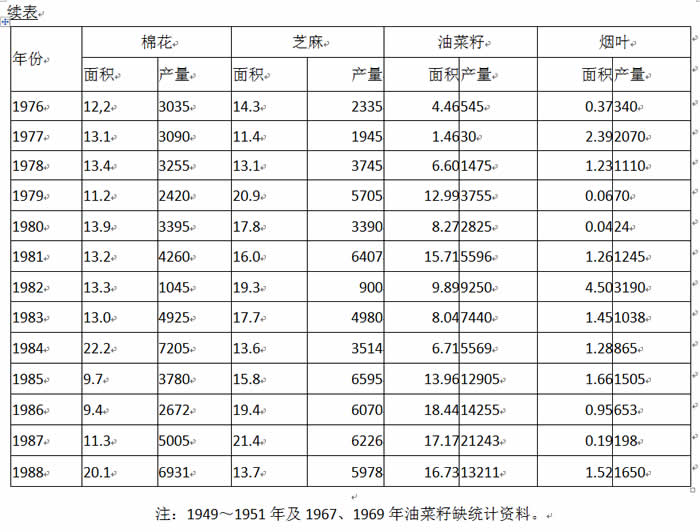

芝麻 常年播种面积10万亩左右,1979年达20.9万亩,此后一直稳定在15万亩左右,多集中于黄楼、棠村、化庄、韩集、杨庄户等黑土地区,习惯与大麦、豌豆轮播。该作物耐旱怕涝,茬口好,因秋多涝灾,产量不稳,常年亩均单产20~25公斤,最高单产40~50公斤。

油菜 20世纪50年代以前,常年播种面积3000亩左右,多同其它作物混播。品种为当地芥菜型,亩产菜籽7~10公斤。1955年后,相继引进白菜型和甘兰型品种,播种面积由几万亩逐步扩大到十几万亩,并改撒播为条播,改直接播种为育苗移栽,产量不断提高,亩均单产菜籽20~30公斤,1982年后达90公斤以上。

花生 种植较少,且时有时无,多为自食。20世纪50~70年代,常年播种面积200亩左右,最大播种面积515亩(1964年)。1980年以后逐渐扩大,年播种面积一般在400亩左右,每亩平均单产50~100公斤。

棉花 常年播种面积10万亩左右,最少49966亩(1961年),最多222187亩(1984年)。20世纪50年代初期以前,县内所植棉花均为当地小花(小蚕棉),生长期短,品质差,一般亩产(皮棉)7公斤左右。1953年后,随着各种优良棉种和先进植棉技术的引进与推广,当地小花渐被淘汰,棉花产量不断提高,1970年后,全县常年亩均产量(皮棉)一般在35公斤左右,1987年达44公斤,练村、顿岗等棉产区最高亩产达100公斤以上。

麻类 20世纪70年代以前为青麻(当地土麻),常年播种面积万亩左右,平均亩产20公斤,1969年后提高到50公斤。1971年引进黄麻、红床,当年种植9154亩,平均亩产58公斤。此后,黄、红麻面积一直稳定在万亩左右(其中1978年达1.8万多亩),常年亩均产量60公斤左右,高者80~100公斤,青麻逐渐减少到千亩左右。1972年引进大麻,当年推广种植33亩,亩均产量87公斤。次年扩大到208亩,亩均单产84公斤。后产量逐年下降,种植渐少。此外,1980年后开始引进柴麻(仅作烧柴),多零星种植于路边、沟边、地头和湖洼荒地,常年种植面积4000亩左右,亩均产量一般在800公斤左右。

烟叶 1951年前,常年种植面积约500~700亩,平均亩产20公斤。1951~1955年,扩大到1500~5300亩,其中1952年为2.7万亩,常年亩均产量75公斤左右。此后种植面积逐渐减少。1968年后,面积又逐渐扩大到万亩左右,1981年达4.5万亩,常年亩均产量50~80公斤,1988年亩均产量达222.5公斤,并由晒烟逐渐发展为烤烟。

糖类 以甘蔗为大宗。20世纪80年代中期以前为当地传统农家品种(俗称甜杆),杆细产量低,常年种植面积初为百亩左右,1951年起扩大种植,常年种植面积400亩左右,亩均产量1000公斤左右。1961年后种植面积逐年减少至50亩左右。1985年后面积又有扩大,同时开始引进广甘蔗,常年种植面积1~2万亩(2蔗各半),广甘亩产一般为4000公斤左右。此外,当地农民历史上还有零星种植甜秫杆(高粱的一种,俗称“毛杆子”)的习惯,面积极小,亩产500公斤左右。

1958~1960年,县农业部门从外地引进甜菜在部分生产队种植,平均亩产1100多公斤,后因当地无加工厂家,渐被淘汰。

蔬菜 初为自种自食,20世纪50年代初期以前,全县常年种植面积仅数百亩。1952年后面积不断扩大,常年种植面积为1~2.5万亩,1961年达4.5万亩。70年代末,逐渐由自种自食向商品生产发展,尤其历史上即有种植蔬菜习惯的洪、汝河下游的沿河地区,商品蔬菜面积不断扩大,全县常年种植面积4~5万亩,亩均产量1600公斤左右。其中关津乡王楼、高湾一带的萝卜和宋岗一带的大葱,种植历史悠久,颇负盛名,有“上湾(关津以西)萝卜,下湾(关津以东)葱”之说。王楼萝卜个大(一般个重3~3.5公斤)、高产(每亩4000~5000公斤)、耐贮藏,且颜色鲜嫩,皮厚无丝,甜脆汁多,早在20世纪70年代即远销武汉、郑州、新乡等地。孙召乡高寨的大白菜(俗称金刚腿),根细小,叶纯白,包得紧(上可立人),体重一般在5公斤左右,亩产3500~4000公斤,食用时无丝、混汤、味美,颇受当地和邻近省、县消费者的欢迎。

瓜类 20世纪50年代初期,常年种植1.5.万亩左右,后逐渐减少为1500亩左右,60年代扩大到7000亩左右,多为小瓜(俗称甜瓜)。70年代末,西瓜面积不断扩大,约占瓜类总面积的80%,常年种植面积万亩以上,亩均产量1200多公斤。

淮草 多年生茅草的一种,多在低洼易涝地栽植。20世纪70年代中期以前,是当地农村建房的主要建筑材料之一,全县栽种面积约1.5~3万亩,霜后收割。一般亩产成(干)草400~500公斤。后渐被淘汰改种粮食作物。