第二章 医 疗

第一节 制 度

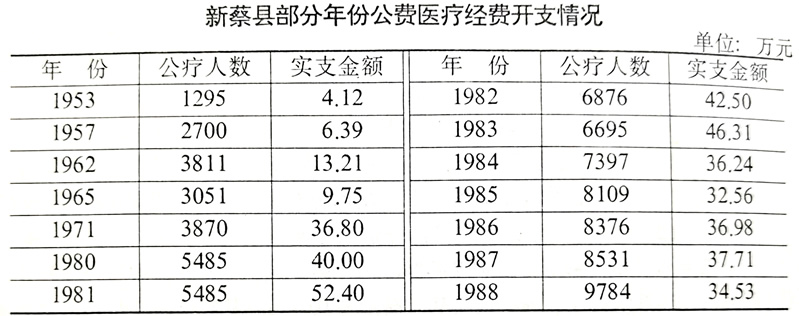

公费医疗 1952年9月,成立新蔡县公费医疗预防实施委员会,全县行政、事业单位、党派、团体中的国家干部和2等乙级以上革命残废军人开始实行公费医疗制度。翌年,公疗人员范围扩至国家教师和乡干部。凡享受公费医疗人员凭证到指定医院免费就医,医疗费采用医院记账、月终与县卫生主管部门结算办法。1982年6月,公费医疗预防实施委员会撤消,成立新蔡县公费医疗管理委员会,下设办公室,工作人员5名,负责检查全县公费医疗、干部保健、办理公疗病人转院介绍手续等具体事宜,统管全县公疗经费,并新建公疗医院1所(详见本卷第4章第2节),承负县直行政、事业单位的公疗任务和老干部的健康检查。各乡(镇)享受公疗人员仍由定点医院诊疗。

企业单位干部职工的公费医疗制度与行政、事业单位同时实行,医疗费用从各企业单位福利费中支付:全民所有制单位干部职工实报实销,其直系亲属报销50%;集体单位多实行报销住院费、医疗费的60~90%办法。1980年后,各单位多改行药费包干办法。平时,国家机关、党派、群众团体和全额供给的事业单位工作人员,每人每月4元,分系统包干使用或发给个人;企业单位职工,每人每月发医疗费3~8元不等。实行医疗费包干办法后,一般疾患,药费自理;工伤全部报销;重病经批准住院治疗者,企业单位职工,其住院费、医药费按工龄长短,报销50~90%不等,国家机关、党派、群众团体和全额供给的事业单位工作人员报销80%,其直系亲属均不再享受公费医疗待遇。

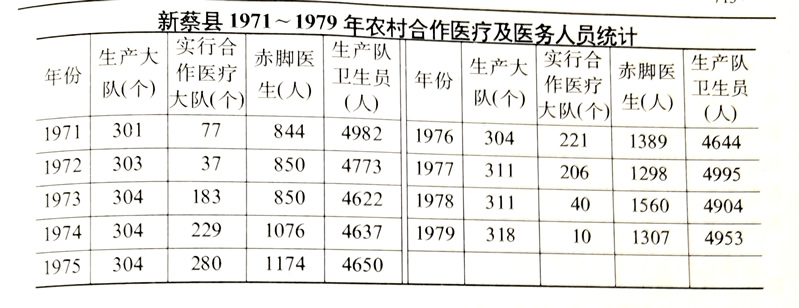

合作医疗 1950年4月,在中南防疫大队协助下,关津区群众自愿集资入股(每股人民币0.50元),创办全县第一个农村合作医疗组织中西医药合作社,实行药费自理、股金分红办法,不久停办。1968年起,全县农村生产大队相继办起合作医疗站(室),1975年全县合作医疗站(室)发展到280个,92.1%的农村生产大队实行合作医疗制度。合作医疗站(室)的经费筹措办法分生产队投资、农户集资和生产大队、生产队、农户共同投资3种,由各生产大队合作医疗管理委员会实施管理。管理方法各不相同,有的规定,参加合作医疗农户,在医疗站(室)看病免费,转院医治者,医药、住院费先由患者垫付,痊愈后凭单据按规定百分比在医疗站(室)报销;有的是在医疗站(室)看病免费50%,现役军人及革命烈士家属、五保户全免;亦有在医疗站(室)看病仅收处方费(每人每次5分),外出就医全部自费者。合作医疗站(室)的医疗人员(时称赤脚医生)报酬,全县统一规定为:享受大队副职同样待遇外,所在生产队给予同等劳动力平均工分,参加本生产队分红;外出进修学习,生产大队付给定额生活补助费,不足部分自理。由于管理不善,1976年后,实行合作医疗制度的生产大队逐年减少。1980年,农村合作医疗站(室)相继改行承包办法,单独核算,自负盈亏,医生报酬由批零差价中解决,多数“赤脚医生”经批准领证,个体开业,合作医疗制度渐废。

第二节 技 术

中医 明、清及民国时期,县内中医行医方式分为4种:(一)在县城、集镇设铺行医,既看病,又卖药;(二)在家行医,看病卖药,或不卖药仅收诊断费,亦有不收诊断费、不卖药,只开处方者,病人痊愈后,携礼致谢;(三)应聘在药店堂号坐堂应诊,堂东付给一定报酬;(四)在集镇摆摊售药、医病,所售药品多为自制膏、丹、丸、散之类,医疗以针灸、拔火罐为主。清代咸丰年间的佛阁寺世医吴苍山,医术精湛,名扬数百里,汝宁知府赠匾《五世名医》。民国年间,十里铺的李桂岭治愈河南督军赵倜之母危重病症后,在汴名声大震,被选为河南省第二、三届参议员。县城南街的张重英专攻妇科,在开封、济南行医时均被当地中医学团体接纳为会员,抗日战起,转赴重庆行医,亦颇有影响。关津的郭葆萃擅治瘟病,尤对破伤风、乙型脑炎等症有独道之处,民国22年(1933年)加入上海秦伯未中医指导社,民国34年被推为新蔡县中医师公会理事长。此外,郭华山、王孝山等人的中医内科,阎侃斋的中医眼科,徐祥甫的中医骨科,县北杨赵庄(1975年水废)的中医喉科等亦颇负盛名。中华人民共和国成立后,县人民政府重视继承祖国医学遗产,发展中医药事业。阎氏眼科、徐氏骨科和以张兰亭为代表的杨赵庄喉科先后分别并入城关和十里铺卫生院,并采取以师带徒、选送进修、举办培训班等措施,培养壮大中医队伍,提高中医医疗技术水平。1951年县卫生院(后改称人民医院)初建时,即设有中医门诊室,吸收县内名中医郭葆萃、马德甫坐诊,日诊数十人次。各区(乡、镇)卫生院亦均设中医科(室)。1965年县医院始设中医病房,有病床12张,临床抢救许多危重病人,尤对多眠、癞狂、癔病、呕吐、腹痛、腹胀等症卓有成效。随着中医药事业的发展,1984年建立新蔡县中医院,设内、外、妇、儿等10多个科(室),临床治愈病症20余种,治愈率90%以上,是全县的中医医疗中心。

西医 县内西医诊治疾病始于民国14年(1925年)。是年,汝南人孔子正来新蔡,在县城西街自办西医门诊1处,名“华康医院”,仅能医治一般内、外科常见病。民国17年后,虽西医诊所逐渐增多,亦仅能医治一般常见病,嗣后的县立医院由于医务人员极少(初仅2人,后增至6人),仅设一般内外科,虽医术较好,但多为有影响的达官贵人诊治,很少给平民百姓看病。中华人民共和国成立后,县医院和各乡(镇)卫生院一般均设有内科、外科、妇产科、五官科、放射科、检验科等诊断科、室,医疗技术不断提高。

〔内科〕1951年县医院仅有内科医生1名,设备仅有听诊器、体温表、注射器各1具、病床12张,仅能处理内科、儿科、传染科一般疾病。此后,内科医生、病床、医疗器械逐年增加。1957年首例治愈溃疡性结肠炎,并对肺源性心脏病、大叶性肺炎、肾炎危重患者抢救治疗成功,对脑脊髓膜炎除常规药物治疗外,开始采用黄连素静脉点滴,改小儿皮下输液为封闭式静脉输液。1959年后,能有效地抢救有机磷农药中毒和对脂肪泻病人治疗。1962年开始推广小儿头皮静脉输液法。20世纪60~80年代,上级先后分配来新蔡工作的大中专医学院校毕业生数十名,陆续增添放射、氧气瓶(袋)、心电图、脑电图、脑血流图、A型超声波、B型超声波诊断仪、胃镜、洗胃机等,先后将该科分为内、儿、传染3科。对心血管、脑血管、呼吸、消化、内分泌等系统的重症、疑难症多能做出正确的诊断和有效的治疗。1969年首次用三联针抢救心跳骤停病人。1982年,首例抢救高血压、脑溢血病人成功。各乡镇卫生院均设有内科,能诊治一般内科疾病。

〔外科〕1951年10月,县医院采用高放式乙醚麻醉施行首例急性阑尾炎切除术成功。1953年,首次开展肠吻合术、膀胱切开取石术和疝修补术。1957年,对外科急腹症的诊断符合率达95%,并首例开展自血疗法,胃、空肠吻合术首获成功。20世纪60年代,可做甲状腺囊肿摘除术、子宫次全切术、胃次全切除、脾切除术、大面积植皮术等。进入80年代,外科得到进一步发展,可施行胸外、骨外、脑外科手术,如脊椎结核病灶清除术、尿道成形术、对门脉高压患者行脾摘除冠状静脉结扎、大网膜包肝包肾术,髋骨骨折开放固定术、手指再植术、膀胱切除术等;各乡(镇)卫生院手术室均备有万能手术床和无影手术灯等,可做下腹部手术和计划生育四项手术。县医院的年均手术量50年代为109.2人次,60~70年代584.5人次,1978年后,每年均在1000人次以上。

〔妇产科〕20世纪50年代初,县医院仅助产士1名,接生员1名,主要是推广新法接生,能治疗外阴炎和妇产科常见病,处理正常分娩,可做内倒转术、臀位牵引、碎胎术等。1953年以后,随着人员和器械的增添,可处理异常分娩、治疗妇女常见病、多发病,能做雷夫诺尔羊膜囊注射引产术,治疗产前子痫、妊娠中毒症,以及直入性前置胎盘和羊水栓塞性休克等。在外科协助下,可做腹式帝王切开术(破腹产)、女性生殖瘘管的检查、卵巢囊肿切除术、子宫臂肿瘤切除术、子宫次全切术、阴道式子宫切除术等。至70年代,全县26个医疗单位均设有妇产科并备有病床。

〔五官科〕1965年始设,此前,除十里铺卫生院设有专门喉科、牙科外,其余县区乡医院的五官疾患均由外科诊治,且仅能做拔牙、鼻息肉摘除术和倒睫术等。1970年后,县医院可做扁桃体摘除术、白内障摘除术和气管切开术等。不少公社卫生院相继设置五官科。1980年后,县医院和部分乡镇卫生院的五官科先后分设为眼科、口腔和耳鼻喉等科(室)。县医院可做先天性唇裂修补术、泪囊摘除、眼球摘除术、乳突根治术及对颌面部间隙感染的治疗等。

〔检验科(室)〕1951年,县医院首设化验室,仅德国产显微镜1台,手摇离心沉淀器1个,可开展血、痰、粪、尿四大常规化验。1958~1966年,县医院检验科可做血浆二氧化碳结合力测定、胃液分析、输血血球凝集试验、肥达式试验和妊娠试验等。20世纪70年代,先后开展的检验项目有细菌培养、抗链球菌溶血素O测定、胎甲球、血清蛋白、甲、钠、氯测定、三脂测定、尿素氨测定等,年均检验量由50年代初的数百人次增至5~8万多人次。各乡(镇)卫生院皆配有专职检验士(员)及显微镜,部分卫生院配备有电冰箱、恒温箱、光电比色计等检验器械。

〔放射科〕1962年8月,县医院建立放射科,安装上海产58型200毫安X 光机,始行胸腹部透视、拍片。进入20世纪80年代,县医院可做胃肠造影、胆道造影、肾盂造影等。各乡、镇卫生院均安装有X光机,配有专职放射技术人员,除胸透、腹透外,部分卫生院可作拍片检验。

中西医结合 20世纪中期,县卫生主管部门开始组织西医学习中医,提倡用中西医结合的方法治疗疑难病症。60~70年代形成高潮,中西医分别讲授各自的专业理论,互教互学,西医切脉、中医使用听诊器逐渐用于临床。1955年,县医院首例运用中西医结合方法治疗急性阑尾炎、胆囊炎获得成功。此后,又相继开展对肠梗阻、小儿麻痹、胃及十二指肠溃疡、胃穿孔、流脑、乙脑、黄胆型肝炎、坏死性肠炎、胆道蛔虫、破伤风、痢疾、子宫脱垂、盆腔炎、脊髓灰质炎、脉管炎、急性白血病、冠心病、腰腿痛、肩周病、扭伤、胁间神经、坐骨神经痛等疾病的中西医结合治疗,利用中药麻醉、针刺麻醉开展甲状腺摘除术、乳腺癌根治术均收到较好效果。县医院主治医师张虎、城关卫生院主治医师张孝先和县医院的眼科医务工作者,通过对中医理论的学习和临床应用,先后写出《中西医结合对祖国医学脏腑的认识》、《中西医结合浅谈对脾脏的认识》、《中西医结合治疗六例再生障碍性贫血》、《中西医结合治疗90例角膜炎初步观察报告》、《中西医结合治疗葡萄膜大脑炎》等学术著作在医学杂志发表,受到中西医人士的好评。

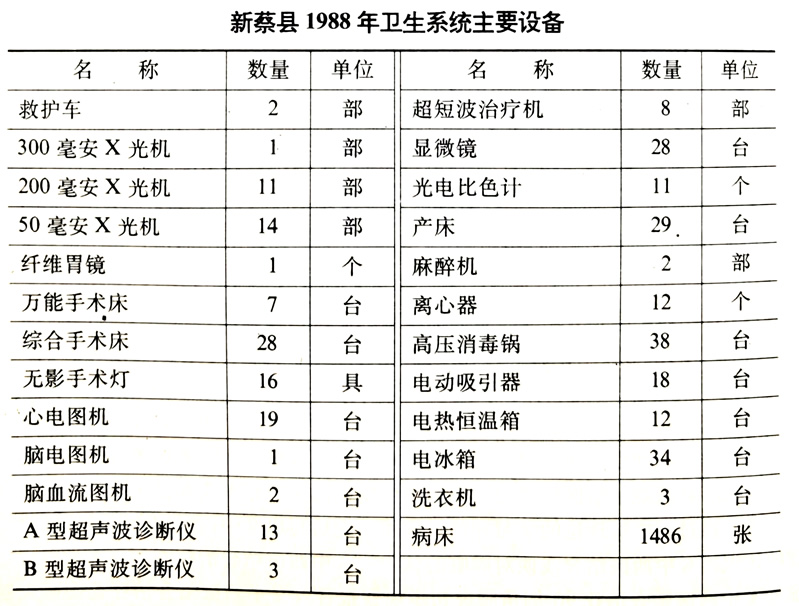

第三节 设 备

民国23年(1934年)前后,唯县立医院设有手术室,设备极为简陋,仅简易手术床1张、几张简易病床及少量止血钳、手术刀、手术剪等简单手术器械。“华康医院”等县城私人诊所仅有少量医用镊子、止血钳、剪刀和部分接生器械,且多无病床。1951年,全县有简易病床70张,显微镜1具,手摇离心沉淀器、手提式高压消毒器、蒸馏器各1部,丙种手术器械1包。1957年始有正规病床60张,简易病床增至160张。1958~1966年,陆续增置万能手术床2台,9灯、4灯无影手术灯各1具,麻醉机、人工呼吸器、X光机、恒温箱、电冰箱各1台(部),病床510张(其中正规病床287张)。20世纪70年代后,各医疗单位相继添置X光机、心电图机、脑电图机、脑血流图机、超声波诊断仪、超短波治疗机、无影灯、麻醉机、救护车、妇产科器械及其它诊疗、制药设备,简易病床逐渐淘汰。1988年,全县卫生系统计有病床1486张,其中县级医院570张,乡(镇)级医院916张,大型医疗设备313台(部、件)。