第三章 信 贷

第一节 存 款

民国35年(1946年)《河南统计年鉴》载:新蔡县农工银行办事处,全年吸收各类存款法币104亿元,均为活期。

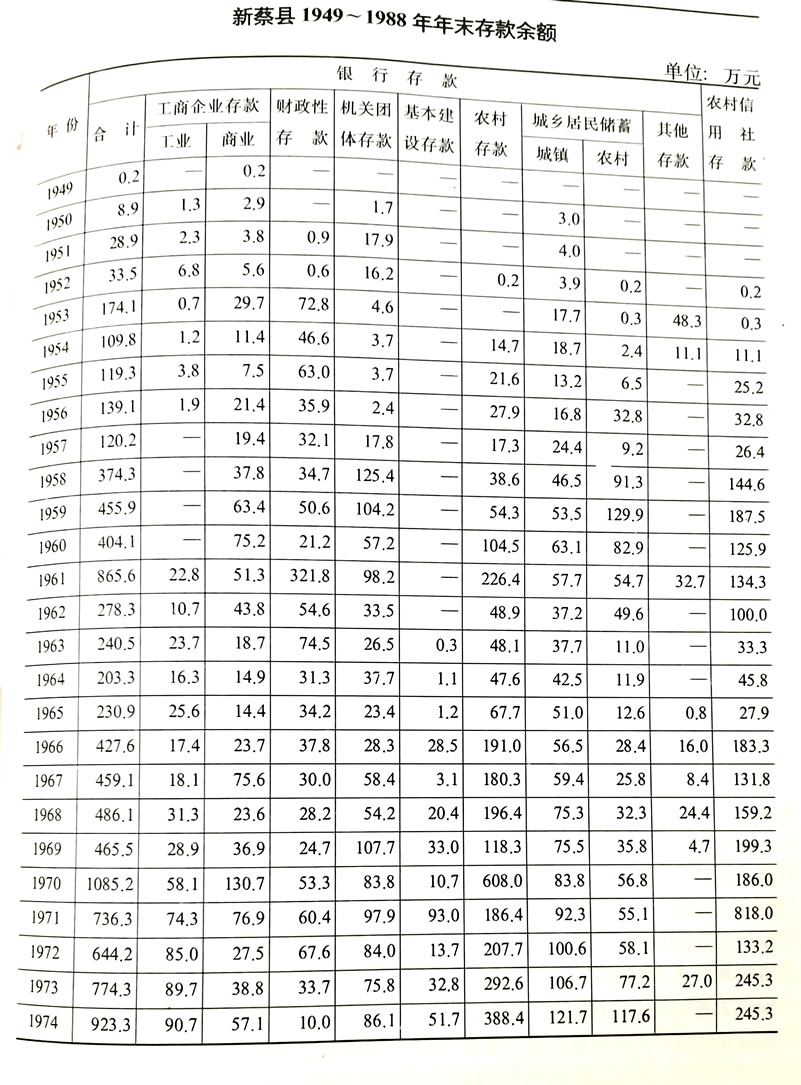

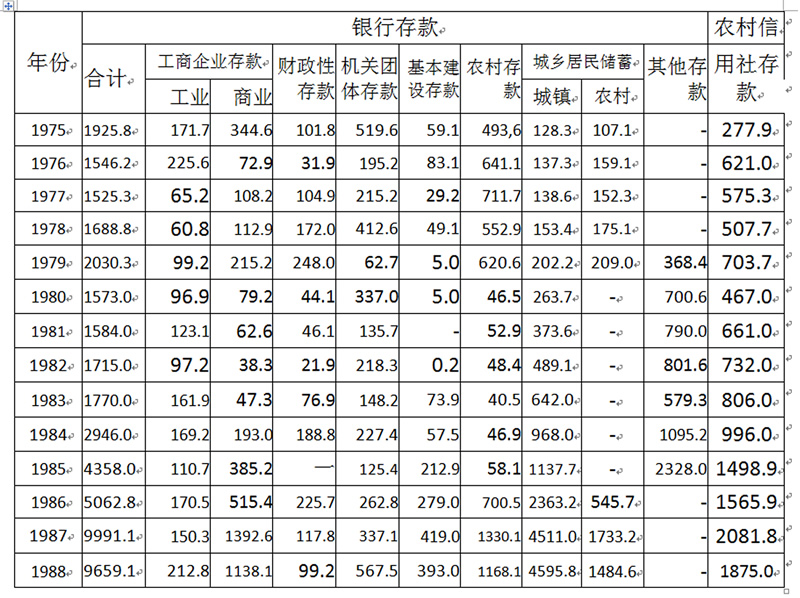

中华人民共和国成立后,县内存款,初由县人民银行办理。之后,县交通银行、信用合作社、农业银行、建设银行、工商银行均参与经营。银行存款包括企业存款、财政性存款、机关团体存款、基本建设存款、农村集体存款和城乡居民储蓄存款等。

企业存款 县内企业存款的基金来源,一是工业、商业存入银行结算户的存款,一是企业按国家规定提取的各项专用基金存款。1950年,商业企业在银行开户存款,年末余额2.9万元,工业企业1.3万元。之后,工业企业存款发展缓慢,其中1957~1960年全民大办工业,工业企业有贷无存,商业企业存款额则一直呈波浪式上升趋势。1987年,全县商业存款年末余额1392.6万元,工业存款年末余额150.3万元。

财政性存款 地方财政存款包括地方金库和财政预算外资金2项,稳定性较强。1953~1974年间,年终存款余额一般为30~50万元,最低10万元(1974年),最高321.8万元(1961年)。1978年后,除1985年存款赤字外,年末存款余额最低21.9万元(1982年),最高225.7万元(1986年)。

机关团体存款 县内机关、团体、部队、学校存款,基本为财政拨款,属现金管理范围。通过管理、监督,组织其暂时闲置、分散的货币资金存人银行,是充实信贷资金的主要方式。1950年,机关团体存款年末余额仅1.7万元,其后波浪式上升,1975年达519.6万元,1988年增至567.5万元。

基本建设存款 县内基本建设资金存款始于1963年,当年银行开户存款年末余额仅0.3万元。之后逐年上升,1971年达93万元。1979年起,国家控制基本建设投资,基建年末存款余额骤降,1981年无存。1985年后,基建项目扩大,年均期末存款余额326万元,其中1987年达419万元。

农村存款县内农村存款始于1952年,包括社队集体、社队(乡镇)企业存款和信用合作社转存银行款。社队存款系农村人民公社、生产大队和生产队将其农业生产过程中暂时闲置资金、待用公积金、折旧基金等存入银行。该项存款受种植业制约,具有明显的季节性、不稳定性和不平衡性。当年,年末存款余额仅0.2万元,之后,逐年发展,1961年达226.4万元。1962~1964年有所下降,年均期末余额48.2万元。1965年后开始回升,1977年期末存款余额达711.7万元。1980年实行农业生产联产承包责任制后,社队集体存款下降,年均期末存款余额48.9万元。1986年后,乡镇企业(包括人民公社体制下兴办的社队企业、体制改革后兴办的乡、村独立核算的农工商企业以及各种形式的联合企业和农民集资联合兴办的各种企业)迅速发展,农村存款额增大,1978年期末存款余额达1330.1万元。

城乡居民储蓄 1952年,县人民银行始设储蓄专柜,办理城乡居民储蓄。之后,农村各银行营业所、信用合作社均相继开办储蓄业务。1978年后,随着居民储蓄量的增大,县城先后设立28个银行储蓄所、4个信用社储蓄所,各乡镇银行营业所、信用合作社均设有储蓄专柜。1953年,全县居民储蓄存款余额18万元(其中城镇居民储蓄17.7万元,农村居民储蓄0.3万元)。此后,储蓄量曲线上升,1971年全县城乡居民储蓄年末余额达147.4万元(城镇92.3万元,农村55.1万元)。1974年后,储蓄量直线上升,历年年末余额均在200万元以上(详见附表)。1988年,年末储蓄余额6080.4万元,其中城镇居民储蓄余额4595.8万元,农村居民储蓄余额1484.6万元。1972年前,居民储蓄多为活期,1973年起,定期储蓄量增大,历年均占储蓄总额的50%左右。

第二节 贷 款

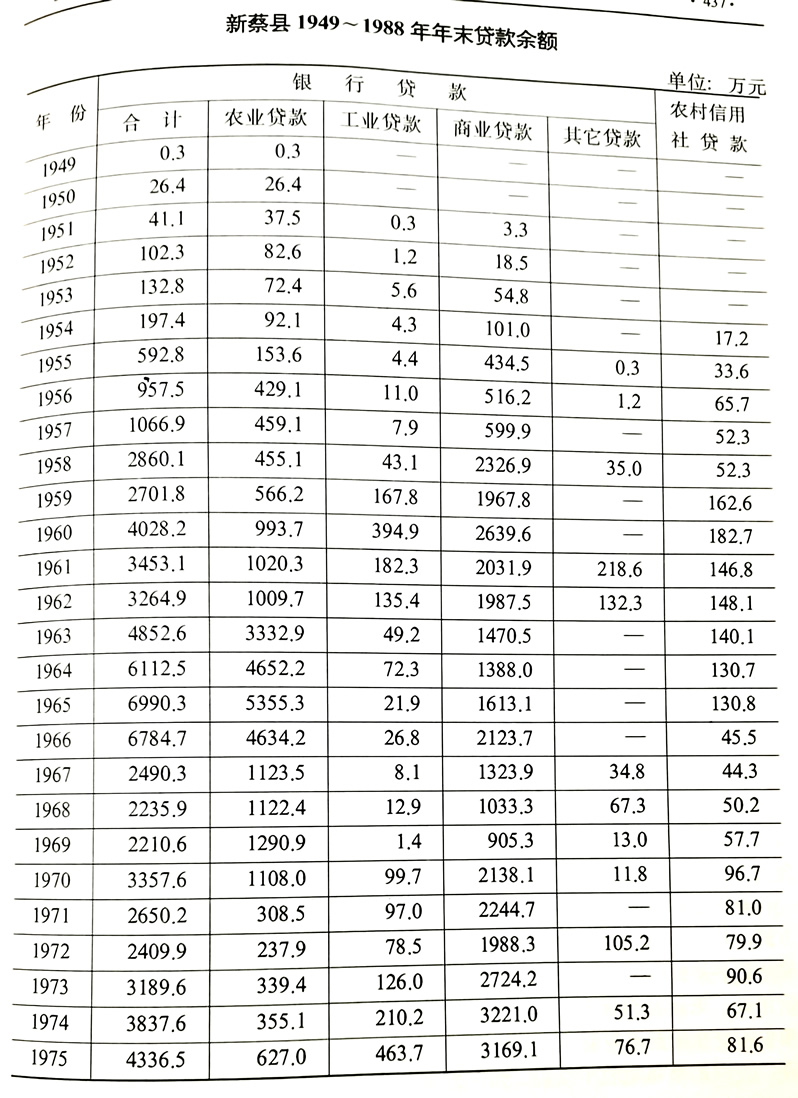

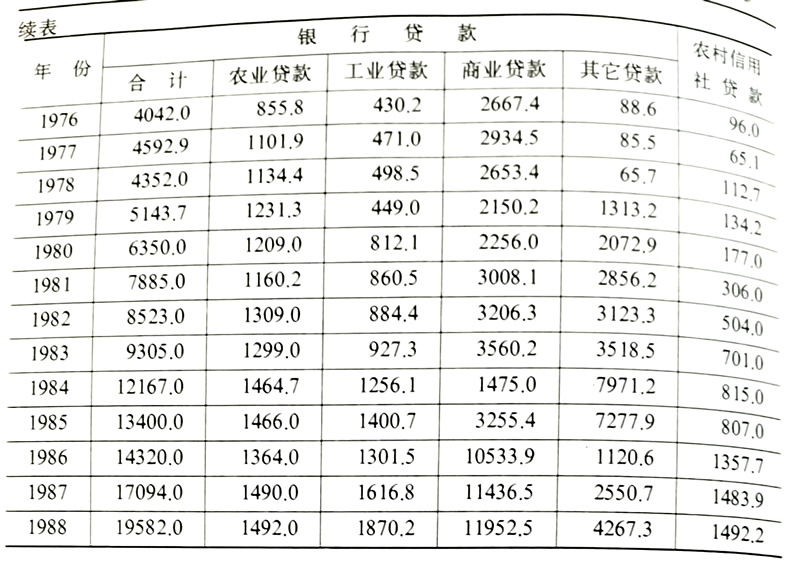

银行贷款 民国时期,新蔡县银行的贷款对象,主要是私营商店。贷款金额一般为(法币)300~500元,多者3000~5000元,月息1分5厘。中华人民共和国成立后,县内银行、信用合作社的贷款种类有农业贷款、工商贷款、社队(乡镇)企业贷款和居民个人贷款等。

〔农业贷款〕1949~1952年,农业贷款主要是解决贫困农民的生产、生活困难,先后发放贷粮223.25万公斤,贷款84.3万元。1953年,全县遭受霜灾,发放贷款724万元。1954~1957年,县内连遭水灾,为帮助农民生产自救,巩固农业生产合作社,银行累计贷款771.24万元,信用社发放贷款168.8万元。1958~1960年,为支持农业“大跃进”,大量放款,累计放款2378.8万元(其中银行放款1981.2万元,信用社放款397.6万元)。1961年,县人民银行根据中央集中力量加强农业战线、“大办农业,大办粮食”方针,全年发放贷款1012.1万元,粮、棉预购定金贷款218.6万元。1962年,控制投放,农贷资金一般只用于解决生产费用,全年发放贷款63.2万元,其中长期无息贷款34.9万元,短期贷款27.3万元,其它1万元,农业生产上的畜力不足和农具缺乏等困难,基本得到解决。“文化大革命”期间,资金管理松驰,农业信贷方针政策的实施受到影响。1978年后,坚持“区别对待”原则,对资金自足有余的单位,使其用好自有资金,避免盲目开支;对基本自足者,帮助其开源节流,使之尽量不贷款或少贷款;对资金有缺口的,主动发放,使其把贷款用在“刀刃”上,达到增产增收。为进一步提高农业贷款的经济效益,1979年起,改革信贷管理,实行“农贷包干”、“存贷挂钩”等办法,加速农贷资金周转。1982年,银行工作以“提高经济效益,研究生财、聚财、用财之道”为指导思想和中心任务,执行“农贷包干使用、计划管理、以收定贷”办法和贷款合同制,严格掌握贷款投向,抓好“春耕”、“三夏”、“三秋”等主要生产环节,全力支持,以促进粮食生产和商品经济的发展。1984年冬,棠村营业所发现棠村行政村3500亩小麦中,三类苗435亩,购买追施化肥自有资金不足,即及时发放贷款1万元,小麦得到及时追肥,收获后,平均亩产223.9公斤,后种芝麻1200亩,又发放贷款0.6万元,平均亩产68.5公斤,多数农民年终主动全部还清贷款。

1977年后,全县发放农业机械专项无息贷款41.2万元。1985年,根据国务院和河南省有关部门通知,对县内农村严重困难户赊销纯棉布和絮棉,办理免息贷款1720.5万元。

国家对遭受自然灾害和无偿还能力的社队和个人,多次豁免农业贷款。1956年6月,为鼓励支持移民支边,免收贷款10.1万多元、贷粮4736公斤。1965年底,全县豁免1961年前农业贷款955.34万元,其中银行贷款926.51万元,信用社贷款28.83万元。1980年,豁免1975年7月底以前贷款186.12万多元。1983年,对1978年以前的农业贷款实行免息和部分核销,其中免息138.9万元,核销18037元。

〔工商业贷款〕1949~1951年,工商信贷按照“先公后私”原则,对私营个体工商业户适当支持。1952年“五反”运动后,为促进城乡交流,活跃市场,打击金融投机,稳定物价,放宽对私营工商业贷款,全年发放工商业贷款19.7万元(其中工业贷款1.2万元,商业贷款18.5万元),较1951年增长4.47倍。1953~1957年,工商信贷的重点是支持国营经济发展,以促进私营工商业的社会主义改造。1957年发放国营、集体商业贷款599.9万元,占工商业贷款总额的98.7%。1958~1960年“大跃进”期间,银行贷款大幅度增加,尤其工业贷款猛增,3年累计发放工业贷款605.8万元,是前7年工业贷款总和的17.4倍。1962年起,实行信贷整顿,主要是加强信贷计划和现金结算等方面的管理,处理不合理占用的银行信贷资金,收回财政性垫款。1963年收回财政性垫款38.9万元。1965年贷款金额比1961年减少413.8万元。“文化大革命”期间,一些行之有效的信贷规章制度,被视为“管、卡、压”受到批判。1977~1981年,拨乱反正,着重解决乱挪乱用流动资金和违反财经纪律等问题。1979年起,收回挤占挪用工商企业流动资金和银行贷款488万元,占应收回额的90.1%。1981年后,为搞活生产,搞活市场,搞活经济,工商信贷按照“区别对待,择优扶植”的原则,重点支持轻工业、日用消费品生产、扩大商品流转和发展第三产业。1984年,全县发放工商业贷款3731.3万元,支持国营工业新增产值207万元,销售865万元(较上年增加116万元),实现税利90万元(较上年增加55万元)。集体工业的产值、销售、利润亦均有大幅度增长。

民间借贷 境内民间借贷,历代有之,种类繁多。清代及民国年间,高利借贷风行城乡。商人借贷,多以不动产作押,利率一般为2%左右。中华人民共和国成立后,禁止高利贷,倡导互助、借款不计利息,民间高利借贷渐少,1964年后绝迹。近年,城镇开始出现少数私人施贷者,利率一般高于银行正常商品流转资金贷款利率(年息7.92~9%)的50%,个别高利有月息50%(5分)的。1964年以前,县内民间借贷形式有借钱还钱、借粮还粮、借钱还粮、借粮还钱多种,种类有月息加大、印字钱、斗口钱、青苗钱等。

〔月息加大〕俗称驴打滚高利贷,借款以月为期,利率为加大二~加大五(20~50%),到期不还,利息加倍,即按40~100%的利率计收,利上加利,愈滚愈多,似驴打滚。

〔印子钱〕亦称折子钱。1949年以前,历代皆有。放款以高利贷出,以月或天计期,限借款人分期偿还,每次偿还均在折子上盖印。到期如不还本付息,将利转本,利上滚利。

〔月利钱〕放款以时间定利息,利率一般为30~50%。限期还款,不得超天,超天按月收利。

〔斗口钱〕以借粮为主,麦前借,麦后还,借1斗还1.3~2斗,最高借1斗还3斗。

〔青苗钱〕俗称买青卖青。农村青黄不接时,以禾苗作价出卖,放款(粮)者按价购买青苗,有权收获;或借贷人以青苗作保,以粮计价,借贷时先扣除利息,麦后按所借数额归还。

第三节 结 算

民国及其以前新蔡结算方式缺载。中华人民共和国成立后,在同城结算、异地结算、农村结算中,采用的结算方式有支票结算、托收承付等10种。

同城结算 新蔡城区范围较小,20世纪50年代至今,一般均采取支票结算方式。在支票结算活动中,不准签发空头支票和远期支票,不准出租出借支票或转让给别的单位和个人使用,不准将支票交销货单位代为签发,违者视其情节交有关部门处理,直至停止使用支票结算;对签发空头支票单位,处以票面金额1%的罚金。

异地结算 原仅采用托收承付、委托收款和汇总结算中的信汇、电汇几种结算方式。1980年起,为加速资金周转,节约劳动力,增办限额结算,并规定农村限额结算必须提存保金,在营业所开户者,提存在营业所,在信用社开户者,提存在信用社,未经提存保金,不予签发限额凭证。1983年7月1日起增办票汇结算,票汇不受金额起点限制,不能转让,有效期为30天,过期失效,汇入银行不再受理。办理汇票每笔收手续费2角、邮费2角,申请挂失手续费5角,退汇收费2角;个人汇款按邮局规定标准收费。

农村结算 系国营企业向社队(乡、村)收购农副产品,委托开户银行将款项转入社队(乡、村)帐户的一种结算方式。按照规定,国家收购农副产品一律付给现金,不实行非现金结算,如社队(乡、村)大批出售产品,价款数额较大,自愿要求银行办理存款转账者,银行可受在行开户单位委托办理农村付委书结算。1980年以来,一般均采取转账方式,由信用社办理。个人出售产品,一律实行现金结算,乡、村集体出售产品,愿付给现金者付给现金,愿转账者转存信用社。

第四节 代理业务

代理金库 民国时期,县金库由河南农工银行新蔡办事处代理。此前,县财政款项汇解由邮政局办理,待用或备解款项存入当铺、钱庄。中华人民共和国成立后,县内国家财政预算收入的收纳、财政库款的支拨等县金库业务均由中国人民银行新蔡县支行代理。银行在各营业所设经收处,办理代收全县城乡各征收机关上解税款和财政的地方税收。县金库与财政部门按月对账。

发行债券 清政府为弥补财政亏空,于光绪二十年(1894年)向全国发行“息商借款”,宣统三年(1911年)又发行“爱国公债”,新蔡派额不详。

民国3年(1914用),北洋政府发行国内公债,新蔡县派额6600元。次年至民国15年,先后发行各种国内公债26种,河南地方公债有三年公债、五年公债、七年公债、十年公债、整理金融公债、短期公债等,县内派额均缺载。民国16年发行《河南省民国十六年地方公债》1000万元,新蔡县派额8.7万元,民国20年,省政府发行“善后公债”300万元,年息8厘,新蔡派额0.8万元,完成上解6173元。民国16~25年,全国发行公债26亿元以上,河南地方公债1.7亿多元,县内派募数额均未见载。

中华人民共和国成立后,为发展生产、支援建设,国家先后发行的债券有“人民胜利折实公债”、“经济建设公债”和“国库券”等。

〔人民胜利折实公债〕1950年1月发行,年息3厘,分5年抽签偿还本息。新蔡县分配推销任务5.1万份,完成55621份,占任务的109.06%,折合人民币139963元。

〔国家经济建设公债〕1954~1958年连续发行,年息4厘,分8年偿还。全县累计分配推销任务金额797140元,完成822716元,占任务的103.2%。

〔中华人民共和国国库券〕1981年起,连续发行。国库券定期10年,从发行后之第6年开始还本付息,分5年还清,年息:集体购买者4%,个人购买者8%。至1988年,县银行累计代理发行6142990元,占分配发行任务的100.7%。

〔其它债券〕1986年4月,代理省电力开发公司和省建设银行发行河南省能源债券73210元,按企业用电量派购。1987年,代理发行国家重点建设债券39.6万元,县政府如数分配各乡镇和县直各单位认购。1988年,代理发行国家重点建设债券和河南省重点建设债券357.05万元,县重点建设债券发行领导小组如数分派各企业单位购买。同年,县人民政府为筹措河坞水力发电站建设资金,向全县城乡居民、企事业单位及职工个人发行地方建设债券200万元。