第一章 建 置

第一节 位置幅员

新蔡县位于黄淮平原西南部,河南省东南部边缘。地处北纬32°34'至32°58'、东径114°38'至115°13'之间。东西长44公里,南北宽35公里,总面积1453平方公里,占全省面积的0.86%。南部、东南部与息县、淮滨县相连;西南与正阳县为邻;西部、西北部与平舆县接壤;北部、东部与安徽省临泉县交界。以县治古吕镇为中心,北至临泉县界20公里,至项城县城88公里、周口市122公里、开封市263公里、省会郑州市307公里;东北至临泉县界21公里,至临泉县城49公里、阜阳市109公里;东南至淮滨县界20公里,至淮滨县城66公里;南至息县界9公里,至息县县城56公里、潢川县城72公里、信阳市132公里、武汉市291公里;西南至正阳县界25公里,至正阳县城65公里;西北至平舆县界28公里,至平舆县城42公里、汝南县城74公里、地区行政公署所在地驻马店市102公里。

第二节 建置沿革

唐虞,《禹贡》豫州之域,为九黎族(夷族)活动区域之一。炎帝后裔、共工氏从孙伯夷,佐禹治水有功,封为吕侯,始建吕侯国。

春秋,初属宋,继归陈,后沦于楚。周景王十六年(公元前529年)蔡平侯迁都于此,为别旧都(在今上蔡县西南),称之“新蔡”。周敬王二十七年(公元前493年),蔡迁州来(今安徽凤台县下蔡镇),今新蔡县地复入于楚。

战国,仍属楚。

秦,始皇帝二十一年(公元前226年),始置新蔡县,初属颍川郡(治今禹县),后属陈郡(治今淮阳)。

西汉,属豫州刺史部汝南郡(治今上蔡)。初始元年(8年)十二月,王莽纂汉称帝,令“百官宫室郡县尽易其名”,翌年,新蔡县易名新迁县。

东汉,建武元年(25年),复名新蔡县,仍属豫州刺史部汝南郡(治今平舆射桥,后治所屡迁)。

三国时,属魏豫州汝南郡。景初二年(238年),豫州增置汝阴郡,新蔡改属之。后,汝阴郡废,仍属汝南郡。

西晋,初属豫州汝南郡。泰始二年(266年),于曹魏汝阴废郡复置汝阴郡,新蔡改属之。元康元年(291年),分汝阴郡,立新蔡郡(治今新蔡县城),领鲖阳(治今安徽临泉县鲖城)、固始(治今临泉)、新蔡、包信(治今息县包信)4县。建兴四年(316年)归属前赵。

东晋大兴二年(319年),归属后赵,属豫州新蔡郡,次年被东晋收复,废新蔡郡,属东豫州汝南郡。咸和四年(329年)复归后赵,重置新蔡郡(治今新蔡县城),新蔡县属之。永和六年(350年),属冉魏豫州新蔡郡。八年(352年),属前燕豫州新蔡郡,太和五年(370年)属前秦东豫州新蔡郡。太元八年(383年)复归东晋,省新蔡郡,属豫州汝南郡。义熙十一年(415年),属后秦,复置新蔡郡,县属之。后秦亡,仍为东晋属地。

南北朝时期,初属南朝刘宋,新蔡仍置为郡(移治鲖阳,后贴治汝南),属豫州,领鲖阳、固始、新蔡、包信4县。明帝泰始二年(466年),归属北朝魏,复置新蔡郡(仍治今新蔡县城),领属依旧。四年(468年),常珍奇叛魏,新蔡郡县复归南宋。翌年,新蔡再度归属北魏,废新蔡郡,县属豫州汝南郡。未几,新蔡县地复为南宋所有。宋顺帝昇明三年(479年)南宋亡,新蔡县隶属南齐豫州北新蔡郡(治鲖阳)。齐武帝永明十一年(493年),新蔡县地复归北魏。北魏复置新蔡郡,移治四望城(今县东老沈岗),属豫州。北魏孝文帝太和十九年(495年)于南新息置东豫州(后移治新蔡),新蔡郡县隶属之。宣武帝景明四年(503年),新蔡地归南梁,属定州。此后,梁、魏拉锯,朝梁,夕魏,县无定属。梁大通元年(527年),废东豫州及新蔡郡,县属西淮州淮川郡(俱治今息县白土店)。后东魏取梁淮北地,复置新蔡郡(治今新蔡县城),初属梁州,孝静帝天平二年(535年),改属北扬州,武定七年(549年)置蔡州兼置新蔡郡(同治今新蔡县城),领南赵、新蔡2县。北齐建国初期因之。天保六年(555年)废蔡州及新蔡郡,改置广宁郡,县如旧(仍治今新蔡县城);废鲖阳县,改置永康县(治今新蔡县东老沈岗),后改为澺水县,俱属豫州广宁郡。武平六年(575年),新蔡地入北周。

隋开皇元年(581年),废广宁郡,新蔡县改属豫州汝南郡。十六年(596年),改新蔡县为广宁县,于县北析置舒城县(治今县北韩集),兼置舒州,领舒城、广宁2县。仁寿元年(601年)改广宁县为汝北县,仍隶舒州。大业二年(606年),废舒州,改汝北县为新蔡县。省澺水、舒城入新蔡,隶属蔡州汝南郡。

唐武德四年(621年),复置舒城县(仍治韩集),并置舒州(治今新蔡县城),领新蔡、舒城、褒信(治今息县包信)3县。贞观元年(627年)废舒州,省舒城入沈丘(治今安徽省临泉县老城),隶颍州(治今安徽省阜阳市);省平舆(治今平舆县西洋店南)入新蔡,隶豫州,俱属河南道。宝应元年(762年)改豫州为蔡州,新蔡县属蔡州。五代因之。

宋,属京西北路蔡州汝南郡淮康军。

金,初属南京路蔡州。泰和八年(1208年),改属息州。天兴三年(1234年)正月,金亡,地入蒙古。忽必烈至元三年(1266年),合并江北州县,省新蔡人息州,仍属南京路。翌年十一月,于今新蔡县城置新蔡戍兼置新蔡提领所。

元,大德八年(1304年)正月,重置新蔡县,属河南行中书省汝宁府息州。至正中(1350年前后)废入息州。

明,洪武四年(1371年)五月,复置新蔡县,属河南布政司汝宁府。

清,因之。乾隆六年(1741年),全省分置4道,新蔡县属分巡南汝光兵备道汝宁府所辖。光绪时,改南汝光兵备道为南汝光浙兵备道,新蔡仍属之。

中华民国初建,属河南都督府南汝光浙兵备道汝宁府管辖。民国2年(1913年),废府,改南汝光浙道为豫南道,翌年6月,豫南道改称汝阳道,新蔡隶属依旧。民国16年4月,废道,分设4个行政区,属河南省豫南行政区管辖。翌年5月,增为14个行政区,属豫南第三行政区(行政长官驻潢川)。旋废区制,县直属省。民国21年,复行行政区制,新蔡县属第八行政区(专员公署驻汝南)。民国36年10月,中共中央中原局豫皖苏分局初以县境东部地区建立新蔡县爱国民主政府,属豫皖苏边区第四专员公署;继以西部地区建立新蔡县民主县政府,属豫皖苏边区第八专员公署。翌年8月,境内2个县级政权合而为一,属豫皖苏边区第八专员公署。民国38年2月,豫皖苏边区撤销,其第七、八2专署合并改称河南省汝南行政公署,新蔡属其辖。同年4月,汝南行署与桐柏第一、二专署合并,改称确山行政公署,8月,确山行署迁驻信阳改称信阳专区。1965年5月,分信阳专区,置驻马店专区,新蔡县改属驻马店专区(后改称驻马店地区行政公署)至今。

第三节 境域变迁

新蔡县所辖区域,历代多有变化。

秦代,新蔡建县时,南有安丰(治今固始县南);西部、西北部有平舆县(治今平舆县北);北有项县(今沈丘);东北有寝县(今安徽临泉);东临汝阴(今安徽阜阳县)。

西汉,西部地区划归新置安成县(在今平舆县南),西南部地区划归新置归德县(治今县西南佛阁寺一带,西汉末省入新蔡县)、慎县(在今正阳县北),南部划新置新息县(今息县),东南部划归新置期思县(今属淮滨县),北部地区划归新置鲖阳县(今属安徽临泉县)。东汉时,东部地区划归新置原鹿县(今属安徽阜南县)。境域相应缩小。

后赵建武二年(336年),将鲖阳、固始(今安徽临泉)省人新蔡,所辖区域大致相当于今新蔡、临泉2县地。不久,鲖阳、固始自新蔡析出复置。

北魏,县南今关津、宋岗、练村一带划归新置苞信县。北齐,于县东析置永康县(后易名澺水县)。

隋,开皇十六年(596年),又于县北析置舒城县,新蔡辖区更小。大业初,澺水、舒城2县同时省入新蔡,所辖范围,大致相当于今新蔡县辖区。

唐武德四年(621年)复置舒城县。贞观元年(627年)省舒城入沈丘(今安徽临泉),省平舆(治今平舆县西洋店南)入新蔡。金,仍旧。金亡,新蔡地入蒙古,省入息州。

元大德八年(1304年),重置新蔡县,境域同金,至正中(1350年前后)废人息州。

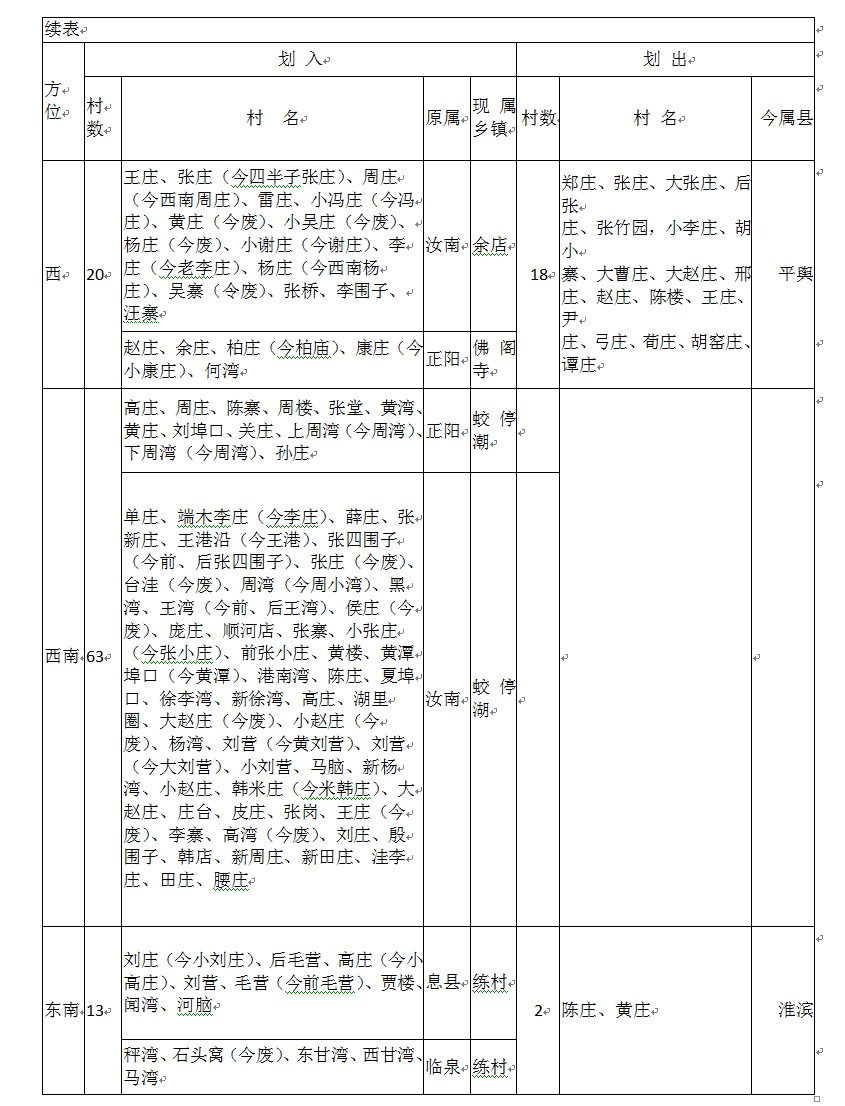

明洪武四年(1371年),新蔡复置为县。其疆域“东与凤阳之颍州接壤、北与开封之项城、东北与开封之沈丘接壤,西与本府之汝阳县接壤,南与息县接壤,东南与固始接壤,广一百里,袤七十里”,西至汝宁府附郭汝阳县界今平舆县属万金店30公里;北至韩家集北项城县界22.5公里;东北至沈丘县界今安徽临泉县属瓦店25公里;南至息县岗里北8公里;西南至真阳县界今正阳县属汝南埠25公里;东至颍州界今安徽临泉县属艾亭25公里。清承明制,边界无变化。民国时期,南、北边界变化不大,东部辖至大、小水庄,距县城18公里,西北部辖至黄楼,距县城24公里,面积为1357.75平方公里,占全省面积的0.83%。民国37年(1948年)春,中共豫皖苏分局根据革命斗争需要,划分临时县份,先后在原新蔡县境和邻县设置东、西2个新蔡县和泉南、新息、汝正等边境县。当时,由于处于国共双方拉锯局面,新建立的中共政权多无固定驻地,革命活动地区亦无严格界限。翌年2月,恢复河南建置,临时县份撤销,各县原属地仍归原县所辖,同时将新蔡与正阳、原汝南、息县和安徽临泉的边界作适当调整。其中由汝南、息县、正阳和临泉4县分别划入新蔡174个村庄,将新蔡东北部、北部、西北部、西部和东南部边境的66个村庄分别划入今平舆、淮滨和临泉3县管辖。现行辖区较民国时期约扩大95平方公里,呈扁圆菱状,边缘犬牙相错,形似王冠。

第四节 县治

县治古吕镇,位于县境中部偏南。南近汝河,东、北有洪河萦绕,北京至广州“106”国道穿城而过,是全县的政治、经济、文化、交通中心。

城池 远在吕、蔡封建之时,即有都城,今古城遗迹尚存,“东西5里有余,南北4里有余”,面积约6平方公里。秦、汉以后,城始收缩褊小,南北约0.8公里,东西约0.7公里,仅为古城面积的十分之一,有东、西、南、北4门。至于城垣、城濠及4城门楼前之月城何时兴修,志无详载,仅称:“明初,城止土筑,高8尺①,上阔3尺,覆以陶瓦……正德丙子(1516年),始易以砖墙,高1丈5尺,阔如之……嘉靖丙戌(1526年),4门楼各标以名:“东曰‘通淮’,西曰‘望汝’,南曰‘仪凤’,北曰“‘瞻极’……”。砖拱城门通道长10米,高3.5米,“然尚未有月城”。“万历年间于庙(孔庙)前辟门曰‘龙门’,额曰‘启泰’……”(清顺治、康熙年间先后额曰“龙跳天门”、“文明”),唯龙门前无通道,纯属虚设。其辟门寓意:谓之藉以导引所谓地灵之气,以启迪文风之盛。康熙二十七年(1688年),重修城垣,复浚城濠,城池始臻坚固。

民国30年(1941年),日军飞机轰炸县城,为疏散人口,县府下令拆毁城墙,仅留4城门楼。抗日战争胜利后,限于财力,仅筑土墙。中华人民共和国成立后,城墙夷平,垣基相继建为民房;原有城濠大部湮淤,除北门西段于1986年填平建为商业门面外,余皆残存。随着社会经济和各项事业的发展,城区面积不断扩大。今县城城区北至化肥厂,南至吴庄,东至县教师进修学校,西至十里铺乡属东王庄(小王庄),总面积约9平方公里,人口3.8万余。

治所 宋以前缺载。元代,县署位于县城东北隅今县公安局院。明、清至中华民国,县署在原址上屡毁屡建,成为一大建筑群。中华人民共和国成立前夕,县民主政府由农村迁驻县城,在城隍庙(原县立中学)办公,后经县人民政府改建、扩建,现占地面积7565平方米,总建筑面积10230平方米,其中3层办公楼1幢,建筑面积2100平方米,4层、5层宿舍楼各1幢,建筑面积6770平方米,其他用房1360平方米。

①时1尺=30.1厘米