第一章 财 政

第一节 体 制

明清以前,为高度集中统一管理体制,县地方财政俱按地户人口征解土地税、人头税,贡于朝廷。县衙编制人员的薪俸、工食费,以及庙坛祭祀等项费用,均系按章支取;地方公益事业,多为民众出役或集资兴办。清宣统元年(1909年),新蔡县开始办理财政预算,将全部财政收入分作130份,以其中的100份作为国税上解,余归地方支配。民国时期,实行中央、省、县三级管理体制。新蔡县依省府章程,每年编报地方财政预算1次,预算收入项目有课税、国税、国税附加、惩罚及赔赎、规费、公有事业和公有营业等,支出预算事项有行政、教育文化、经济及建设、卫生行政、社会及救济、保安、财务、公务员退休及抚恤等,多余上解省财政或给养地方官员,用于公益事业寥寥。

中华人民共和国成立后,新蔡县初为分散财政,收入全额上缴,支出向上级领取。1950年3月起改为高度集中统一管理体制,一切财政收支项目、收支程序、税收制度、供给标准、行政人员编制等,均由中央统一制定。县财政预算建立在生产资料公有制基础上,执行国家的财政方针、政策、计划和财政制度,在县行政区域内有计划地筹集和分配资金,发展地方经济建设。收入来源于农业税和工商税,上解专署、省和中央统一支配,地方支出须凭专署支拨书。1951年,实行中央、大行政区、省(市)三级财政,县财政列入省财政,实行向专署报帐制。下半年起,县为半级财政,列入省预算。继而,乡行政费、小学教师经费由中央拨款,列入省预算;县财政编造的收支预算,由专署改批后呈省财政厅审批,核准后执行。嗣后,编造预算改为县财政科依据省、专逐级下达的任务指标,综合全县所需,编造全年财政收支概算,报县财务委员会审核,提请县人民代表大会通过或追认后,呈专署批准。经批准的预算,由县财政科分月拨给区、乡和各企事业单位自行掌管,月终结算报财政科。

1953年起,由供给财政转为建设财政,实行中央、省(市)、县三级预算管理体制,县列为一级财政,除地方固定收入外,其余全部上解,预算收支差额由省财政以工商营业税分成调剂或另行拨款办法补足,乡(镇)预算一律列入县级财政预算。1958年改行“以收定支,三年不变”体制,县财政收入分国营商业企业分成收入和调剂分成收入2种,正常年度的支出,包括自然灾害救济、堵口、复堤、大批移民垦荒及其它特殊性开支,仍由省统一分配,另行拨款;由于严重自然灾害或税源有较大变化,影响收入,不能保证最低限度正常年度的支付,其差额由省补助;预算结余,全部留县安排下年度使用;县公用事业附加、拖拉机站、公房房租收入,均以收抵支,由县自行管理。1959年起,县财政与省财政实行“总额分成,一年一定”财政体制,1967年后改行“收支挂钩、总额分成”办法,超收部分,县分成30%;城乡人民公社收支中属于国家财政收支部分,实行“收支两条线”,即收入全部上缴,支出定额下拨办法。1971年起,实行“定收定支、收支包干、保证上缴(或差额补贴)、结余留用、一年一定”的“收支包干”财政管理体制,超支超收部分省、地、县三级分成。1974~1975年,改行“收入按固定比例留成,超收奖励,支出包干,超支不补,节约归己”办法,县留成比例为70%。1976年起改行“定收定支、收支挂钩、总额分成,一年一定”办法,省对县实行“收支挂钩,增长分成”办法,增长分成全部留县,超收分成按10%提成,取消县按40%分成办法。1980年后,实行“划分收支、收支包干、增长分成、节约归己、一定五年”体制。县财政收入包括县属企、事业收入,工商税收,盐税、农业税和其它收入,以及国家批准的价差补贴收入(以收抵支科目)、县办工业留成(比例为50%)的预算外收入,核定基数为641.2万元;正常支出范围包括县办小型水利和一般防汛,农、林、水、气象事业费,工交、商业等部门的事业费,城镇人口下乡经费等项,核定基数为825.7万元。1985年起,实行“划分税种、核定收支、上交递增、补助递减、分级包干、一定五年”体制。县核定收入基数569.9万元,支出基数为1126.6万元,上级补贴556.7万元。当年,全县收入505.4万元,占上级下达的调整后数字394.9万元的128.1%,比上年增收61.9万元;实际支出3416.7万元,占调整后预算支出3051.8万元的111.9%,比上年实际增支1427.8万元,财政赤字350.9万元。

第二节 收 入

古代,新蔡县财政收入的主要来源为田赋和课税。明初,全县田赋原额银3965.2两。嘉靖二十四年(1545年)后增至5191.2两。万历三十八年(1610年)后增至10966.7两。杂税银收入年均2800~3000两。明末,人口骤减,田地荒芜,清顺治三年(1646年)田赋银减至2064.6两。康熙后屡有增加,常年赋额银一般在1.5~2万两之间,杂税如旧。

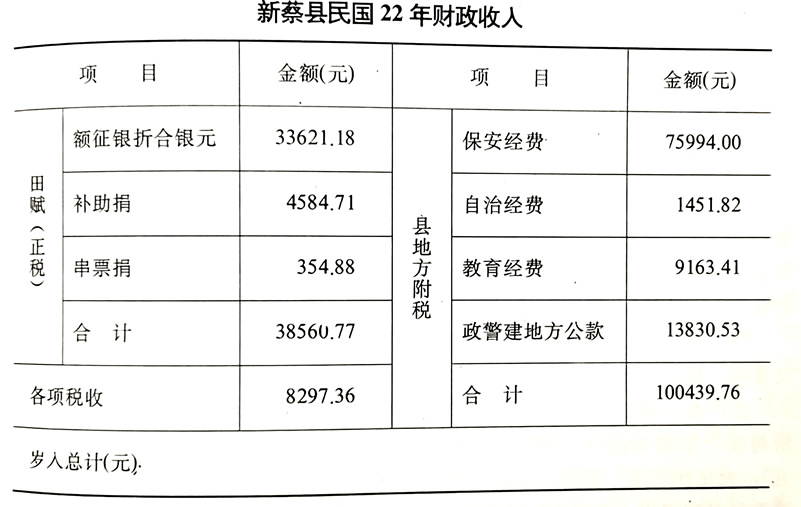

民国初期,财政收入承袭清末旧制,收入如数上解。全县成熟地671836亩,年征丁地银15167.755两,遇闰加征236,469两。民国6年(1917年),改行以公历年计征,遇闰加征取消。翌年,改征银为银元,以银1两折征银元2.2元,并开始征收地方附加税。民国16年起,按丁银1两附收补助捐银元0.30元、每户征收串票捐1分则例,开征补助捐和串票捐,全县年总收入银元38560.768元。民国21年起,每原丁地银1两,增派“剿匪”经费银元0.50元。次年,全县总收入高达14.73万元。其中田赋正税38560.77元,占总收人的26.18%,县地方附加100439.76元,占总收入的68.19%,各项税收8297.36元,占总收入的5.63%。民国30年起,田赋由征钱改为征实(粮),正税、附加均以每元折小麦1斗5升为标准计征。翌年,征实标准提高近1倍,并加收30%的捐耗。民国33年,又将征购改为征借。民国35年,省配征新蔡县赋额小麦9481石2斗4升8合,实际征收42526石7斗4升8合;省配征借小麦4063石3斗9升,实际征借43717石8斗9升2合;另征省级公粮小麦22794石5斗4升7合、县级公粮小麦1422石1斗8升7合;实征各种地方捐税3111.9万元,当年全县各项财政总计收入约94130万元。

中华人民共和国成立初期,县境商业萧条,仅有少数私营手工业,工商税收甚微,县财政收入主要来自农业税。1950~1952年国民经济恢复时期,县财政年平均收入为316万元,其中农业税收入占总收入的81.7%;工商税收入占17.3%;企业收入占0.1%,其它收入占总收入的0.9%。

1953年起,县财政始有固定收入和比例分成收入。固定收入有屠宰税、牲畜交易税、城市房产税、文化娱乐税、车船使用牌照税、契税及地方国营企业利润收人、公产收入和农业、水利、文化教育事业费收入;比例分成收入为农业税、工商所得税、工商业税等。1953~1957年发展国民经济第一个五年计划(简称“一五”,余依次类推)期间,年平均收入333.32万元,同三年(1950~1952年)国民经济恢复时期相比,年平均增长5.5%,其中农业税收入年平均223.58万元,占总收入的67.1%;工商税收入年平均96.18万元,占总收入的28.9%;企业收入年平均1.48万元,占总收入的0.44%;其它收入年平均12.08万元,占总收入的3.6%。1957年,县固定比例分成收入中,工商业税上解中央财政70%、省财政10%,留县20%;农业税上解中央财政30%、省财政40%,留县30%。1958年后,县财政收入主要是工商税、农业税的分成收入及地方国营企业利润收入。由于农业产量浮夸,粮食超指标征购,一些企业虚报产值、商品销售额,虚交利税,1959年,县财政收入高达827万元,财政收支上的大包大揽,“一平二调”,造成国民经济严重困难。1961年,贯彻中央调整方针,实行精简机构、下放人员、企业关、停、并、转和调减农业税等措施,财政收入趋于稳步发展。1962年,县财政收入调整为工商税附加和公产公房收入等。农业税附加为10%,其中解省、留县各3.5%,划归人民公社3%。屠宰税、牲畜交易税、城市房地产税、车船使用牌照税、集市交易税等,县分成70%;工商统一税、工商所得税、农业税等,县占48.3%。1961~1965年,全县财政收入为1640万元,平均年收入328万元,接近“一五”期间年平均收入水平。1966年后,县财政收入增加供销合作社收入和粮食系统交纳的工商税分成比例收入。1975年,财政收入按固定比例留成,超收另定分成比例。尽管如此,由于极左思潮和无政府主义的影响,国营工业交通企业连年亏损,1969~1975年亏损额达576.4万元,年平均亏损82.3万元,其中仅1975年,因工商业亏损,县财政即减收432万元。1966~1975年(即“三五”、“四五”期间),虽遭“文化大革命”和“75·8”特大洪水的破坏,由于全县人民的共同努力,使灾情减轻,破坏受到一定程度的抑制,10年财政总收入达3677.5万元,平均年收入367.75万元,其中工商税2023.3万元,平均年收入202.33万元;农业税收入1626.7万元,平均年收入162.67万元;企业收入4.2万元,平均年收入0.42万元;其它收入23.3万元,平均年收入2.33万元。

1978年中共十一届三中全会后,县革命委员会重新调整工业内部结构,扩大企业自主权,农业实行联产承包生产责任制,使国民经济得以迅速发展。1980年,国务院调整县级财政收入,新蔡县地方财政收入主要来源于农业税、工商税和企业收入。1985年后,县财政固定收入为城市维护建设税、产品税、营业税、资源税和县营工业、交通、商业、物资及其它企业的所得税、调节税、屠宰税、牲畜交易税等的分成收入,并增添粮油、煤炭等的价差补贴收入。1976~1985年,即“五五”、“六五”期间,全县财政总收入4554.2万元,年平均收入455.42万元,其中工商税收入3555万元,年平均收入355.5万元;农业税收入1412.7万元,年平均收入141.27万元;企业亏损434.5万元(剔除国家批准的价差补贴414.5万元,净亏20万元,亏损大户主要是工交企业,10年累计亏损805.6万元);其它收入21万元,年平均收入2.1万元。1988年,县财政收入达1060.9万元。尽管如此,由于境内自然灾害频繁,工农业生产发展速度缓慢,加之工作中的某些失误,财政收入增长较慢,以至连年人不敷出,吃国家的补贴。1950~1988年,上级共给新蔡县财政补助3亿多元,仅1975年以来,计补助2.5亿多元,年平均补助1799万多元,其中1985~1988年,年平均补助2523.1万元。

第三节 支 出

古代,县内财政支出均由上级衙门支拨,主要用于封建官僚机构方面。明、清2代,全县年支银约3600两,其中官吏薪俸和县衙的门子、皂隶、马快、民壮、看监禁卒、灯夫、轿夫、伞夫、扇夫等的工食银,年支出为1500两左右,约占总支出的42%。

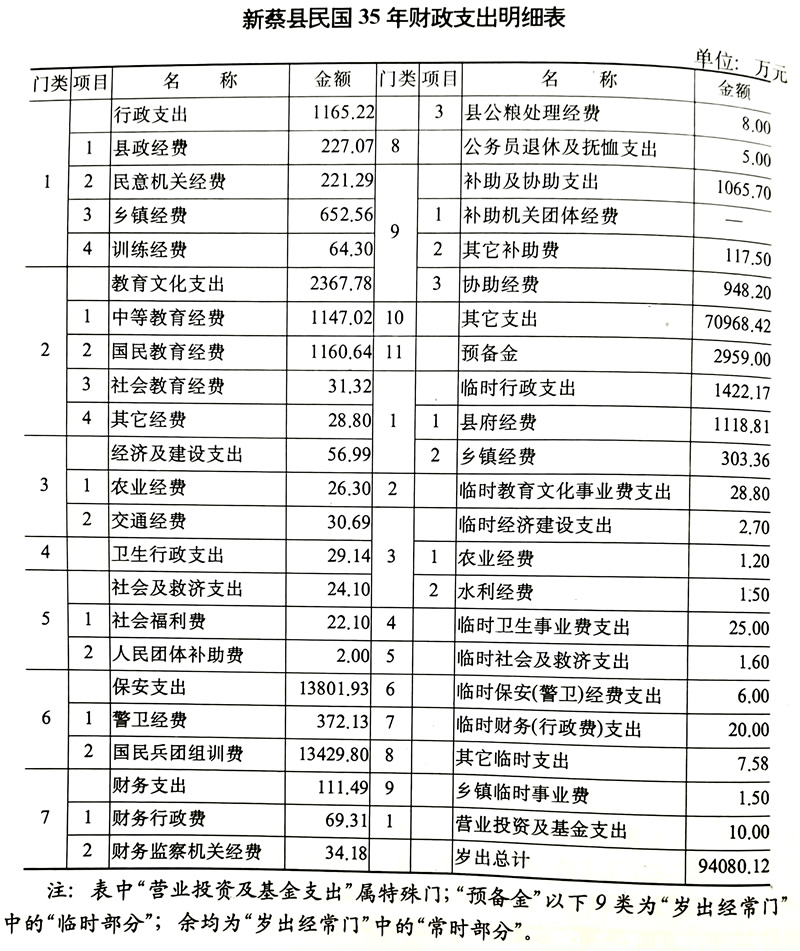

民国初期,地方财政开支十分混乱。后,国民政府令饬各地整顿财政,新蔡县财政支出分行政经费、教育经费、经济及建设开支、其它开支4大项。民国17年(1928年),新蔡县财政预算支出为14项,总计开支(银元)74430.36元,其中县政府经费、公安警察经费、政务警察经费、保安队经费、保甲经费等行政支出为32710.36元,占总支出的44%;教育经费支出为35000元,占总支出的47%;经济与建设支出为3720元,占总支出的5%;其它开支3000元,占总支出的4%。民国22年,支出24项,总支出(银元)15.03万元,其中行政经费开支占总支出的47%,教育经费开支下降为总支出的40.1%,其它开支约占总支出的6.6%,经济与建设开支占总支出的6.3%。民国35年,2次追加地方自治预算收支,各项支出总计法币94080.12万元,其中仅“保安”经费1项即支出13807.93万元,占总支出的13.6%,而用于经济与建设的经费支出只有59.69万元,仅占总支出的0.06%。

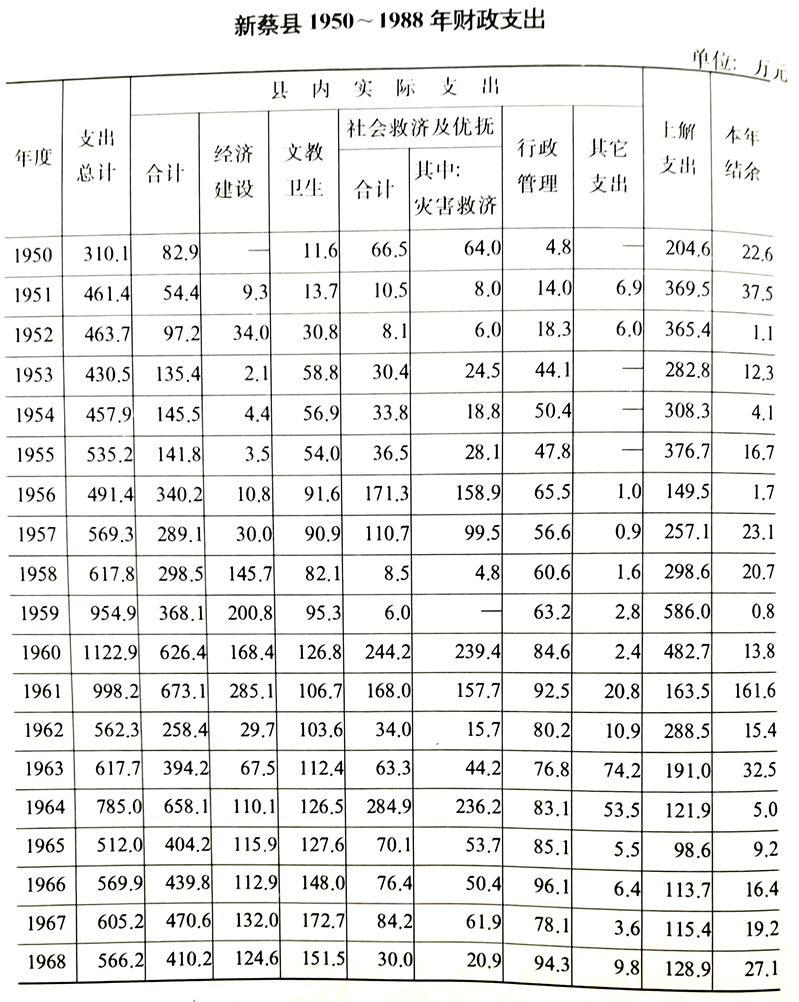

1948~1949年,县民主政府的财政支出,主要用于支援中国人民解放战争的军需和国家机关的行政经费及工作人员最低生活标准的供给。1950~1952年,全县财政支出234.5万元,主要用于自然灾害救济、文教卫生事业、支援抗美援朝战争、土地改革和镇压反革命等,年平均支出78.2万元,其中用于经济建设类支出14.4万元,文教卫生类支出18.7万元,社会救济及优抚支出28.4万元,行政管理费12.4万元,其它支出4.3万元。

1953~1957年发展国民经济第一个五年计划期间,全县财政支出1052万元,年平均支出210.4万元,同1950~1952年国民经济恢复时期相比,年均支出增长1.69倍。在支出总额中,经济建设支出年平均10.2万元,占总支出的4.8%,同国民经济恢复时期相比下降29%;文教卫生事业费年均支出70.4万元,占年均总支出的33.5%,同国民经济恢复时期相比,年平均增长2.76倍;行政管理费支出年平均52.9万元,占年均总支出的25.1%,同国民经济恢复时期相比,年平均增长3.27倍;社会救济与优抚支出年平均76.5万元,占年均总支出的36.4%,同国民经济恢复时期相比,年平均增长1.69倍;其它支出年均0.38万元,小于国民经济恢复时期年均支出数额。

1958~1965年,全县累计支出3681万元,年均支出460.1万元,较“一五”期间的年均支出增长近1.19倍。在支出总额中,经济类年平均支出140.4万元,占支出总额的30.5%,较“一五”期间,年平均增长12.76倍;文教卫生类支出年平均110.1万元,占支出总额的23.9%,较“一五”期间年平均增长57.8%;社会救济及优抚类支出年平均109.9万元,占支出总额的23.9%,较“一五”期间年平均增长43.5%;行政管理费支出年平均78.3万元,占支出总额的17%,较“一五”期间年平均增长48%;其它支出年平均21.4万元,占支出总额的4.7%,较“一五”期间年平均增长55.6倍。

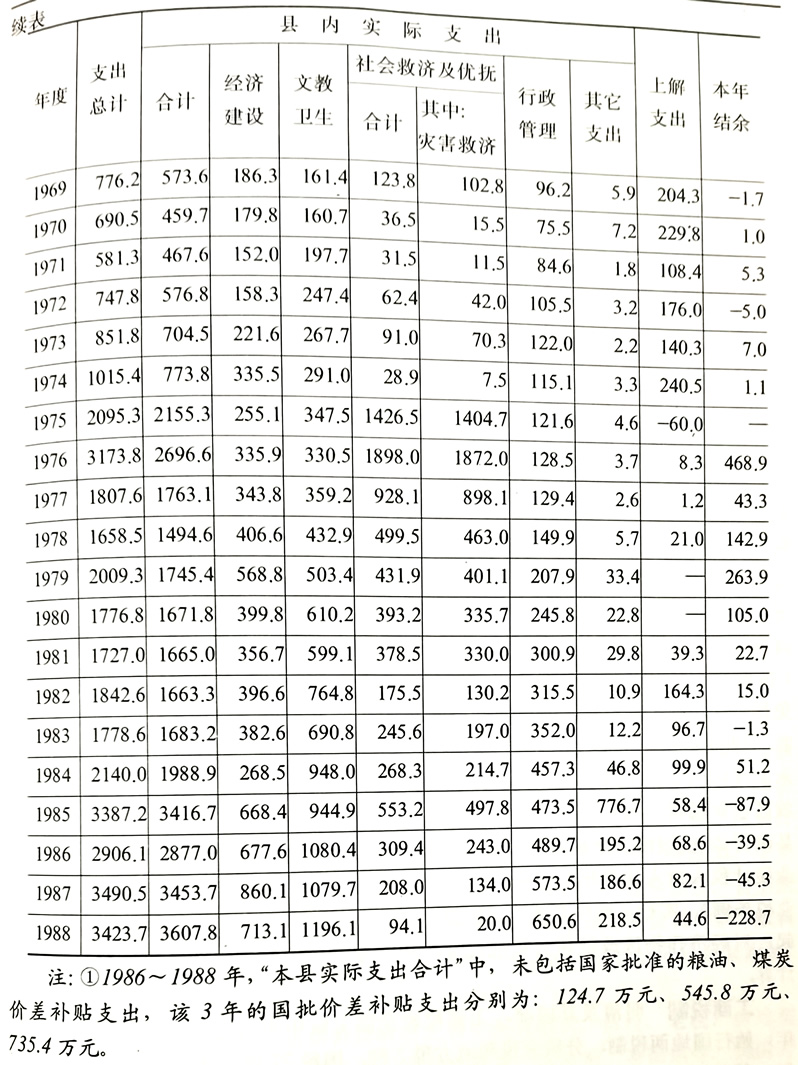

1966~1975年,全县财政支出7031.9万元,平均每年支出703.2万元,其中,经济类年均支出185.8万元,占年均支出总额的26.4%;文教卫生类年均支出214.6万元,占年均支出总额的30.5%;社会救济和优抚类年均支出199.12万元,占年平均支出总额的28.3%(其中“75·8”灾害救济1404.7万元,占当年度支出总额的67%);行政费年均支出98.9万元,其它类年均支出4.8万元,分别占年平均支出总额的14.1%和0.7%。

1976~1988年,全县财政支出29727.1万元,年平均支出2286.7万元,比三年恢复时期每年增长28.2倍;比“一五”期间,年增长近10倍;比“二五”期间和三年调整时期增长近4倍;比1966~1975年的10年“文革”期间增长2.25倍。其中,经济类年平均支出490.7万元,占年均总支出的21.5%;文教卫生类年平均支出733.8万元,占年平均总支出的32.1%;社会救济和优抚类年平均支出491万元,占年均总支出的21.5%;行政费年平均支出344.2万元,占年均总支出的15%;其它类年平均支出118.8万元,占年均总支出的5.2%。1986年起,国家批准的粮油、煤炭价差补贴由暗补改为明补,至1988年,共补贴支出1405.9万元,年平均补贴468.6万元,占1986~1988年全县财政年平均总支出的14.1%。