第二章 门 类

第一节 电力工业

电力生产 新蔡县有电力生产始于1951年冬。时,县文化馆购置小型发电机1台,以8马力柴油机为动力发电,供广播和本单位照明。翌年,县榨油厂安装64马力24千瓦柴油发电机组1台,昼供本厂生产,夜供县城街道和少数机关照明,年发电1.2万千瓦·时。1958年,部分工厂陆续购进小型发电机,用于生产和照明。

1960年,县购置135马力84千瓦柴油发电机组1台,兴建新蔡电厂,架设输电线路2公里,开始向县城居民和部分小型工厂供电,年发电量5.3万千瓦·时。1966年,电厂迁址县城北郊,改用350千瓦汽轮机发电,次年10月建成投产,年发电量43.9万千瓦·时。1970年,电厂扩建1500千瓦汽轮发电机组2台,装机容量3350千瓦,1972年建成投产,1980年网电接通后停产。

1970年,各人民公社和部分生产大队,相继购进一批75马力50千瓦小型柴油发电机组,供社、队工业生产用电。1975年特大洪水灾害后,国家作为救灾物资,无偿调拨给新蔡县一批75马力50千瓦柴油发电机组,分拨给各社队企业使用。当年,全县共有柴油发电机组99台,总容量4950千瓦,其中工业用57台,2850千瓦,农业用42台,2100千瓦。后随着网电的发展,小电机组逐年减少,至1985年,全县尚存40台,总容量2000千瓦,其中工业用24台,1200千瓦,农业用16台,800千瓦。

1976年,砖店公社利用戚桥港蓄水兴建小型水力发电站1座,容量为304千瓦,供砖店集及附近村庄照明,1980年停产。

1980年,县水利局投资在河坞大闸筹建水力发电站,翌年建成投产,容量为4x125千瓦。由于汛期和枯水期不能生产,年发电量仅30余万千瓦·时,供附近乡村使用,1984年并网。

1982年,县能源办公室开始在部分农户中推广风力发电,至1988年,全县共发展80~100瓦风力发电机108台。

电力供应 1967年,架设县城至十里铺6千伏输电线路。1970~1972年,县发电厂建成6.6/3.5千伏升压站,主变压器2.5千伏安;架设输电线路4条约96公里(其中县城至涧头、关津、孙召6千伏输电线路3条,约75公里,县城至砖店35千伏输电线路1条,21公里)。1971年建成砖店35千伏输变电站,安装2.5千伏安主变压器1台(1975年改为2x1千伏安),并架设10千伏输电线路4条,分别通向砖店、黄楼、李桥和陈店北部地区。

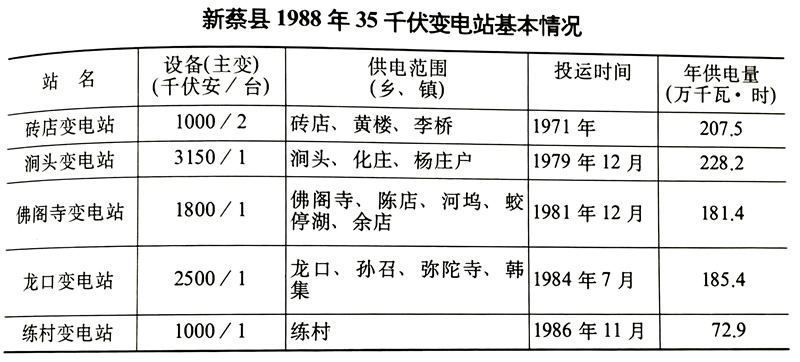

1975年10月,由县自筹资金,开始架设汝南王岗~新蔡大梁庄110千伏输电线路,全长47公里,立21米高线杆306基,耐张段13个,导线为120毫米钢芯铝绞线,次年6月竣工。1979年初,国家投资120万元,在县城西郊大梁庄兴建110千伏输变电站,翌年4月建成投产(系驻马店地区电业局直属企业),安装20千伏安主变压器1台,架设输电线路13条:其中35千伏线路5条,分别通向砖店、涧头、佛阁寺、龙口和练村;10千伏线路8条,通向县城及四乡,直接为城关、关津、十里铺、野里、棠村、顿岗、宋岗7个人民公社(镇)供电。1979~1986年,相继建成涧头、佛阁寺、龙口、练村4座35千伏输变电站。1988年,全县计有110千伏输变电站1座,35千伏输变电站5座,安装配电变压器574台,总容量28335千伏安;110千伏输电线路1条47公里,35千伏输电线路86.5公里,10千伏配电线路539.4公里,低压用电线路456公里;电力工业总产值137万元。

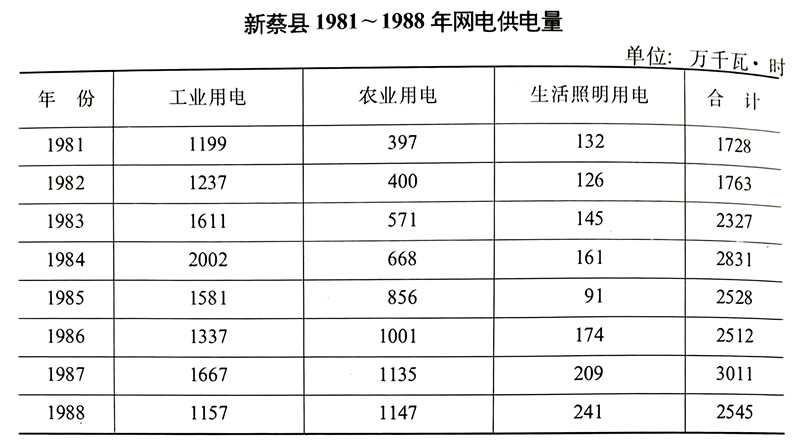

〔工业用电〕始于1952年8月,仅用于县榨油厂工业生产。1960年,部分小型工厂开始应用县电厂电力。1975年,小电机组有较大发展,加上县火电厂供电,全县主要工业用电基本普及。1980年接通网电后,全县国营和集体工业全部应用电力。

〔农业用电〕1967年县电厂~十里铺输电线路架设后,新蔡电力始用于农业生产。1968~1970年,涧头、关津、孙召公社部分生产队农业生产相继应用电力。1980年网电接通后,凡通电农村,排灌、脱谷、农产品加工等农业生产逐步应用电力。1988年,全县23个乡、镇全部通电,通电行政村338个,占全县353个行政村的95.8%。

〔生活用电〕始于1951年冬。时,唯县文化馆购置小型发电机1台,以8马力柴油机为动力发电,仅供广播和本单位照明。次年,县榨油厂以柴油发电机组发电,开始为县城主要街道和部分机关照明供电,年供电1.2万千瓦·时。1958年,部分工厂购置小型电机发电,除工业生产外,供本厂及附近机关照明。1960年后,随着县火电厂的不断扩建,城镇居民家用电器的发展,生活用电量逐年增大。1980年网电接通后,供电充裕,居民家用电器猛增,1988年,全县生活用电量由1981年的132万千瓦·时猛增至241万千瓦·时。

第二节 机械工业

中华人民共和国成立前,除民国时期县城开办有3家私营铁工厂(实为规模稍大的烘炉作坊)外,仅有个体开办的铁、木匠铺,从事加工修理小件农具等。

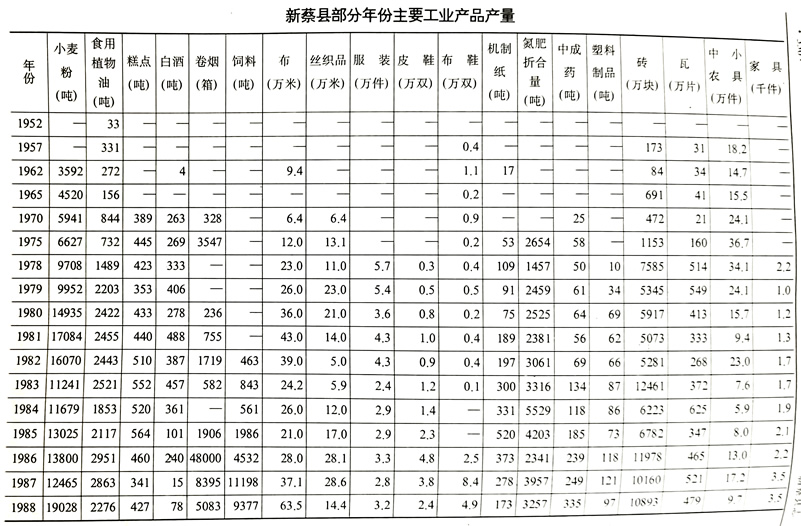

1951年9月,县工商科将纪忠岳(禹县人)开办的私营“裕泰炉坊”作价收归国有,建立地方国营新蔡县新民铁工厂,1958年改称地方国营新蔡县机械厂,1966年更名地方国营新蔡县水工机械厂至今,系河南省水利厅水工机械生产专业定点厂。1988年,全厂共有职工243名,固定资产201万元,厂区面积5.2万平方米,建筑面积1.3万平方米,拥有各种设备100多台,其中高精度机床、车床和大型车床、钻床、镗木床各1台,大型滚齿机6台,主要产品有Φ48、50毫米热嵌柱齿钎头、190型、230型螺杆制砖机、150型、250型打井机、长、中、短3种船用挂浆机和1~5吨4种型号的启臂机等,年产值168.9万元。

1960年,县机械厂析出部分人员、设备,成立地方国营新蔡县机械修配厂,翌年与县五金厂合并,改为五金修配厂,以生产铁制小件农具为主,兼营农机修理。1963年退转为县属集体所有制企业,易名新蔡县农具生产合作社,主产铁、木制小件农具,1970年转产力车用钢球档碗,改农具生产合作社为钢球厂,厂地面积10820平方米,建筑面积4057平方米。1971~1978年,累计生产钢球3.3亿粒、钢碗282.7万个,后因产品质量较差停产。1978年,全厂职工244名,固定资产49万元,产值125.5万元,上缴利税7.4万元。当年试制小四轮拖拉机2台,因与省定型号不对路,未批量生产。1980年,试制并生产喷灌机150台,因销售不佳转产轻工机械及轻工产品,改钢球厂为轻工机械厂,当年试制香烟滤嘴成型机3台,次年生产15台,因产品销路不佳于1982年停产,转纺棉纱。1983年转产腐竹,易名为新蔡县植物蛋白厂,兼营皮、布鞋生产。1988年,全厂尚有职工218名,固定资产97.4万元。主要设备有普通车床7台、牛头刨床5台、万能升降铣床、立式升降铣床、滚齿机各1台、摇臂钻床3台及其它制鞋、腐竹生产设备等,年产值53.1万元。

1970年,在原县拖拉机站修配队基础上,经充实调整人员,成立地方国营新蔡县农业机械修造厂(简称农修厂),从事各种农机具修理和部分农机配件及小型农业机械生产,主要产品有3~4时水泵、“东方红”75、40型拖拉机配件水泵、小四轮拖拉机拖车、手扶拖拉机分离杆、动力弹花机、磨面机、磨片、50、80型切脱机及195型柴油机配件水箱等。1988年,该厂共有职工120名,固定资产137.1万元,主要设备有各种生产和维修机床30台,锻压设备6台,年产值58.9万元。

1956年,各乡、镇先后将分散个体经营的铁、木工匠组织起来,成立铁木业生产合作社,后改称综合工厂,主要生产铁锹、钉耙、犁、耙、锄、镰等小件农具,均为手工操作。1968年后,部分综合厂开始使用锻床、铸床、车床等设备,除生产铁制小件农具外,有的还能生产柴油机、粉碎机配件、轻便步犁等。涧头综合厂1974年开始生产“解放”牌汽车拖钩,年产量200套,畅销河南、安徽、山东、山西、四川、新疆、云南等省区。1988年,全县23个乡镇综合厂,共有职工2850名,固定资产594.7万元,总产值700多万元。

第三节 化学工业

化肥 1958年,县建化肥厂1座,社队建小化肥厂734个座(其中社办93座),产品多为土化肥、细菌肥等,年产值84.2万元。由于产品质量低劣,1961年全部停产。

1973年5月,于县城北郊“106”国道西侧筹建地方国营新蔡县化肥厂,1975年7月1日竣工投产,总投资560万元(其中省财政投资150万,县财政投资307万元,群众集资103万元),设计年产合成氨8000吨、碳酸氢铵3200吨。该厂投产初期,由于设备质量较差,职工技术水平低,加之缺乏企业管理经验等,工厂连年亏损,1975~1979年,累计亏损452.3万元。1980年后,加强科学管理和职工技术培训,推行生产责任制,对生产设备挖潜改造,产量逐年增加,质量亦佳,产品销往周围数县,供不应求,经济效益不断提高。1983年4~6月,各科室、车间全部实行经济承包,月平均盈利20万元。后奉“国营企业不准承包”指示,改经济承包为岗位责任制。

1980~1984年,除1982年因水灾亏损外,累计盈利106.8万元。1985年,由于进口化肥对市场的冲击,工厂被迫停产,全厂职工全力投入化肥销售。

1986年恢复生产不久,因铜液塔爆炸再次停产。翌年5月经抢修开机生产后,日产量仅40吨左右。同年8月,中共新蔡县委重新调整工厂领导班子,经过对工人、技术人员的重新组合、思想整顿和实行一系列改革后,产量逐步提高,最高日产量达157.8吨,创7机生产历史最高纪录。

1975年,县水泥厂增产磷肥,至1976年,累计生产磷肥2300吨。后因产品质量不高,销路不佳,1976年底停产。

塑料制品 新蔡县生产塑料制品始于1971年。是年,县服装厂购置小型手扳立式注塑机1台,开始生产塑料纽扣,后逐步试制小型塑料花。翌年,增添设备,小批量生产玫瑰、小月季、小菊花、小松柏等塑料花枝及盆景,年产量4万枝(盆),产值6万余元。1975年新增线菊、柳菊、大月季等十几个塑花品种,年产10万枝(盆),产值11.4万元。1980年2月,塑料纽扣车间自服装厂析出,成立新蔡县塑料花厂,新增油压卧式注塑机、大型立式注塑机等设备20多台,自行设计生产出绣球、美人蕉、大丽花、杜鹃花等近30个新品种,畅销省内外,北京电影制片厂曾派员专程来该厂选购供拍片用的塑花及盆景。1982年,该厂职工由建厂初期的38人发展到112人,各种设备增至40余台,年产值73.5万元,盈利1.8万元,新型塑花盆景珠桔、腊梅、满天星获河南省优秀新产品奖。1984年,该厂生产的大型盆景迎客松,被河南省人民政府选送至北京人民大会堂河南厅陈列。1985年该厂自行设计生产的塑料彩色门帘获驻马店地区优秀新产品奖,玉兰盆景、马蹄莲、四头凤尾菊分别获省二轻工业厅新产品设计二、三等奖,河南电视台专程来该厂拍录电视新闻片在台播放。1986年产值达100万元,盈利3.3万元。1988年,该厂共有职工131名,各种设备120台,固定资产44.7万元,年产值126万元。

1984年6月,化庄乡6名农民联合创办小型塑料制品厂,以回收的废塑料为原料,生产各种型号塑料鞋底,年产值3万元左右。1985年,涧头乡农民徐道清、杨正均等相继开办2个小型塑料制品厂,当年生产塑料鞋底2.99万双,获利1.1万元。

药品 明、清至民国时期,县内各大药店(铺)均能自制一些丹、丸、膏、散之类的中成药。其中以“育宁堂”的紫金锭眼药、八宝拨云散、琥珀清凉散较为著名,畅销方圆数十里,尤其紫金锭眼药,非但县内家喻户晓,且远销息县、正阳和安徽临泉数县。

1969年10月于县城西门里路南筹建地方国营新蔡县制药厂,次年5月1日建成投产,主要生产葡萄糖氯化钠、5~10%葡萄糖、0.55%氯化钠、复方氯化钠溶液,当年产值9万元。1971年改产止咳定喘糖浆、碘酊、清热解毒液、盐酸黄连素、复方常山、硫酸阿托品、磺胺密定等针剂、注射用水和百尔定、安宫牛黄丸、黄连上清丸、六味地黄丸、十全大补丸、银翘解毒丸、紫金锭眼药、木香顺气丸、沉香化滞丸、香砂养胃丸、虎骨酒、豹骨木瓜酒等40多种中西药品。1981年10月经河南省医药、卫生、商业、工商管理等部门联合检查验收,,批准为中成药生产厂。1982年经河南省卫生厅批准生产史国公药酒、香砂养胃丸、虎骨木瓜酒、板兰根冲剂、豹骨木瓜酒、四消丸、沉香化滞丸、黄连上清丸、止咳冲剂9种中成药。年生产能力250吨,总产值和经济效益同步提高。1985年总产值由1982年的67.7万元提高到125.6万元。1988年,全厂共有职工125名,固定资产70多万元,各种设备40多台件,总产值273万元。

1971年5月,建成地方国营新蔡县农药厂,主要生产乳型高效低毒农药“杀螨特”,产品远销河南、河北、山东、山西等省。1972~1978年,累计生产“杀螨特”485吨。后因原料紧缺,且成本较高,于1980年秋停产关闭。

1958年,县人民医院开始自制部分中成药。1970年后,全县80%的农村生产大队医疗站(室)建有土药房,许多公社卫生院自制大输液及部分针剂。1980年,除县制药厂和人民医院制剂室外,对不具备生产条件的土药房、制剂室全部取缔。

其它化工产品

〔肥皂〕民国时期,县城有私营制皂作坊1家,从业者4人,1956年停业。1961年,县粮油加工厂利用油料加工后的副产品生产肥皂,1965年停产。1970年恢复生产,年产37吨。1971年,县皮革制鞋厂增设制皂车间,生产肥皂。1970~1978年,县粮油加工厂和制鞋厂累计生产肥皂574吨。后随着市场洗涤用品供应充裕,1979年停产。

〔墨水〕1979年底,棠村公社引进武汉墨水厂的技术和设备,在袁营大队筹建墨水厂,1980年春建成投产,职工35名,主要产品为墨水、墨汁、浆糊等。该厂生产的“海霞”牌深蓝色墨水,经广州工业产品专检部门检验,其色泽、耐水性、稳定性、不溶性、扩散性、流利性等各项指标,均达到或超过国家部颁标准,远销河南、安徽等省市,年产值20~30万元。

〔黄糊精〕1979年底,砖店公社综合厂筹建“黄糊精”车间,次年建成投产,年产量70吨左右,畅销湖北、湖南、江西、山西、浙江、辽宁等10多个省市。

〔土硝、炸药〕境内土硝生产有悠久历史。民国时期仅县城即有10余家,均系手工操作,土法生产。1958年,全县共办土硝厂125个,生产硝铵炸药3.7吨。1961年全部停产。

〔乙炔〕1985年9月,化庄乡委派该乡经联社主任魏永华兼厂长,赴洛阳市郊中沃村筹建乙炔气厂,1987年建成投产。总投资57万元,年产值130~150万元。1988年底,全厂职工42名,固定资产110万元,累计完成产值350多万元,实现利税30余万元。

第四节 建材工业

砖瓦 新蔡县砖瓦生产历史悠久,遍及全县,但工艺陈旧落后,仅限于手工制坯,土窑柴燃,生产青砖布瓦,产量很低。1956年,城关砖瓦生产合作社,开始建造大窑,改柴燃为煤燃,仍为土法生产。1958年10月,该社转为地方国营,改称新蔡县砖瓦厂,扩建土窑18座,以手工和半机械化生产青砖、平瓦。1969年,县财政投资36万元,征地160亩,于三里桥北200米“106”国道东侧扩建新厂,建32门轮窑1座,购置350型制砖机、手拉式压瓦机各2台、220型制瓦机1台等设备,当年生产机制砖700万块,机制平瓦250万片。1988年,该厂共有职工420名,固定资产144万元,年产值138.4万元。

1982年,县财政投资10万元,购买停产数年的原涧头公社轮窑厂,建立地方国营新蔡县第二砖瓦厂,经更新改造,增添设备,1985年初具规模,有24门轮窑1座,制砖机2台,制瓦机、推土机、电爆机、砂轮机各1台,25马力柴油发电机组1套。1982年7月~1985年底,累计生产机砖2449万块。1988年,该厂共有职工77名,固定资产56.4万元,年产值65.8万元。

1975年特大洪水灾害后,全县相继建成20门轮窑18座,产品质量较高,具有“四角八棱六面光”的特点,耐压度高达85%。1988年,全县共有乡、村、联户、个体轮窑25座、吊窑124座、土窑323座,产值747万元,盈利153万元,上缴税金65万元。

水泥及预制件 新蔡县水泥预制品生产,始于1957年。当时,全县大兴农田水利工程,各农业社和乡、镇综合厂开始预制水泥涵管、桥板等构件。后发展为预制槽、磙、棺,脊瓦、平瓦、楼板、电线杆等。

1958年,县人民委员会在确山兴建水泥厂1座,未及投产即关闭下马。1968年12月,县搬运站20名工人集资3000元于县城北关明(港)临(泉)公路北侧建水泥预制厂。1970年转为县属集体所有制企业,县财政投资扩建为地方国营新蔡县水泥厂,兼生产水泥预制品,当年生产水泥1111吨。1977年产量达9002吨,职工发展到152名,年产值76万元。1970~1978年,累计生产水泥34208吨,水泥预制品194万多件,其中平瓦184万多片,脊瓦9万多片,棺2070口。1980年后,由于所产水泥标号不高,产品滞销,职工减员,年产量一般为500~700吨,水泥预制品0.4~0.5万件。1985年后基本停产。1988年,全厂尚有职工23名,固定资产67.1万元。

1980年后,部分县直企业单位、社、队(乡、村)集体所有制及私营、个体水泥预制厂兴起。1988年,全县共有县以下集体、私营、个体水泥预制厂300多家,从业人员1000多名,主要产品为平瓦、檀条、楼板、涵管等,年产值200万元左右,其中县建筑公司预制厂完成产值28.2万元。

石灰 1977年县交通局投资于县城西郊创建石灰窑1座,属县办集体所有制企业,设计能力为年产石灰2000吨,1978~1988年,累计生产石灰约2万吨,年均产值12万元左右。1988年,该厂共有职工25名;固定资产7万元,完成产值9万元。

第五节 纺织工业

丝纺织 县内丝绸纺织有悠久历史,但产量不大,质量不高。旧志载:明清时,县内所产“生丝绢,粗纰且少”。县内丝纺织业真正繁荣时期,则是兴于清末,盛于民国。民国3年(1914年),新蔡生产的蓝葵黄色丝花绉被“河南出口协会”选中在美国旧金山巴拿马赛会(亦称万国商品赛会)展览。民国22年河南省建设厅统计,新蔡县年产桑蚕丝156担(7800公斤),绸绫3.5万匹(约116万米)。中华人民共和国成立初期,全县尚有丝纺织个体手工业者21户(县城17户,乡村4户),从业人员40名,主要产品为罗底、绣花线、包头、绸缎、夏布等。1954年,全县个体手工业户年产丝绸1.3万米。

1956年,县城丝纺织个体手工业者组成丝织生产合作社,职工20名,年产值1.96万元。1958年,丝织社改建为县属集体所有制企业棉织厂,停产丝织品。1966年,棉织厂购进62型铁木丝织机8台、自制半自动铁木被面机2台、半自动纤丝、浆丝机各1台,以生产丝织品为主,更名新蔡县丝绸厂,主要产品为平纹素丝绸、提花素绨绸、提花素绨被面、线绨被面、花纹素绨布等,投放市场后,颇受消费者青睐。1978年后,随着设备的增添和更新,1985年达到年产丝织品30万米、棉布40万米的生产规模,产品发展到30个品种。该厂生产的羽纱获驻马店地区优质产品奖,丝绸被面远销全国10多个省(市)区。1988年,全厂共有职工145名,固定资产50.4万元,各种机械设备96台(部),完成产值158万元。1982~1988年,累计盈利近20万元。

棉纺织 新蔡县棉纺织、印染历史悠久,县民穿用棉布大多为家庭自纺自织自染的土布,几乎家家户户皆能纺纱织布,具系手工操作。民国元年(1912年),县开办贫民工厂后,县内始有机械纺织工业。中华人民共和国成立初期,全县有以机械生产的棉纺织个体手工业者5户(其中县城4户),从业者27人;染坊40余家(其中县城9家),后陆续停业或加入乡(镇)综合厂。1954年,县城棉纺织个体手工业者组成棉纺织生产合作社,职工10名,1956年增至45名,资金11.5万元。1978年,城关针织合作组并入棉织生产合作社,改建为县属集体所有制企业针绵织厂,职工发展到84名,各种设备70多台,增产松紧口布、硬腰带、鞋口布等10多个新品种。1958~1978年,该厂累计生产棉布258.4万米,其中1959年最高年产72.4万米。1980年以后,增产帆布及民用线、毛巾等,产品种类达到20多个。1981年,该厂生产的松紧布荣获河南省同行业质量评比第2名。1988年,该厂共有职工165名,各种设备216台(件),固定资产24.6万元,完成产值94万元。

随着纺织工业的发展,1970年后,县内农村轮式手摇木纺车和木架脚踏手推织布机渐被淘汰,自纺自织土布者日少,今已基本绝迹。

1975年,砖店公社投资兴建816只纱锭棉纺纱厂1座,1977年底,4台梳棉、并条、粗纱、细纱、槽筒、摇纱机一条龙生产线安装完成,次年1月408锭投人生产。1985年,增设清花机,年底投产。1988年,该厂共有职工260名,纱锭816只,年产棉纱25吨。

针织、麻纺、制线 县内有针织手工业始于民国初年。中华人民共和国成立初期,全县共有私营、个体针织手工业者31户(其中城镇17户,乡村14户),从业人员163名(城镇40名,乡村123名),主要生产线袜、老头帽(俗称“马虎帽”)等,后陆续停业或转务农。1953年仅县城尚存操旧业者6户,自发组成针织合作小组,年产线袜2.3万双,次年达4.5万双。1955年针织组成员增至10户,从业人员20名,年产值0.4万元。1964年,针织组购置圆带机3台,开始用机械生产,并增产麻绳、麻袋。1974年,各种机械设备增至30多台(件),新增扣门绳、圆松紧绳、花线绳、线手套等产品,年产值6万多元。1978年底并入县针棉织厂。

第六节 造纸印刷工业

造纸 县内造纸业始于民国,唯极少数个体手工业者以手工操作生产炮纸。1958年在“大跃进”形势下,提出“全民造纸”口号,城乡纷纷兴办“造纸厂”,其中社办造纸厂3个,手工生产炮纸、书写纸。当年全县产纸及纸板2.1吨,翌年达118.7吨。因质量低劣,劳民伤财,1962年全部停产。1958~1962年,全县累计生产纸张、纸板294.7吨。

1970年,于县城西北郊老关庄前县砖瓦厂旧址筹建新蔡县造纸厂,次年投产。主要设备有木制造纸机、网笼、小型打浆机、立式0.2吨锅炉等,当年生产包装纸29吨,1973年达91吨,此后一直稳定在50吨左右。1977年后,更新设备,扩建厂房,全部实现机械化生产,并改原单班生产为三班制生产,产量逐年提高。1978~1988年,累计生产机制纸2000多吨,主要产品有瓦棱纸、炮料纸、再生牛皮纸等。1988年,全厂共有职工71名,主要设备有2吨卧式锅炉、打浆机、单缸双毯纸机、切纸机等,固定资产26.4万元,产值31.9万元。

1978年,佛阁寺公社造纸厂建成投产。该厂系全县社队(乡镇)企业中造纸行业的唯一厂家,总投资29万元,厂地面积2万平方米,拥有各种机械造纸全套设备,以当地麦秸为原料,主要生产80~180克几个规格的包装纸和瓦棱纸。由于该厂技术力量薄弱,管理不善,连年亏损,于1980年底停产。1984年正阳县铜钟乡农民陈守凤等承包该厂,新招工人40名,年产机制纸60吨左右,产值3万元左右,使该厂得以起死回生。

印刷 县内印刷工业始于民国,均集中于县城。中华人民共和国成立前夕,县城共有私营个体印刷企业(石印馆、社)9家,从业者106人,石印机、圆盘机等29部,其中以位于西街罗敬一经营的印刷合作社规模最大,拥有石印机1部、圆盘机6部,从业人员24名。

1951年8月,县人民政府以县新华书店石印部为基础,于县城北街路西建立地方国营新蔡县新新印刷馆,1953年更名地方国营新蔡县印刷厂,有厂房20间,职工26名。主要设备有石印机4部,圆盘印刷机7部,手摇铸字炉、切纸机各1台,仅能承印发票、稿纸、信封、作业本等,1956年开始承印《新蔡县报》。

1969年县印刷厂迁址人民路中段路南原玉帝庙旧址后,厂房不断扩大,设备逐渐更新,职工增至67名,始能承印小学课本和彩色商标带等。1983年,县财政投资4万元,厂自筹资金5万元,购置新设备,开始承接彩色印刷业务。1988年,该厂共有职工67名,拥有印刷、照相、制版、铸字等各种机械设备49台,75马力柴油发电机组一套,固定资产34万元,年产值28.9万元。

第七节 食品工业

粮油加工 民国及其以前,新蔡县面粉生产工具均为石磨和手摇丝、铜底罗,以人、畜为动力,自产自食,专业户多集中于县城,食用植物油亦全靠石磨或石碾粉碎、手工生产,私营、个体油坊遍及城乡。中华人民共和国成立初期,县城共有面粉加工专业户197户,从业人员387名;私营个体油坊几乎全部停产,仅存县城1家,农民从事兼营商品性榨油手工业从业人员11名。1953年全县个体手工业榨油(芝麻油)11.4万公斤。

1952年8月,地方国营新蔡县新新榨油厂建成投产,年产植物油600吨。1958年,建成地方国营新蔡县面粉厂,日产小麦粉2.5吨左右。1960年面粉楼建成投产,日产量提高至15吨。1962年9月油、粉厂合并改称地方国营新蔡县粮油加工厂,安装200型自动化榨油机1台,日产油20吨。1979年增装200型榨油机1台,日产量增至40吨。1980年,改造粉楼,更新设备,日产面粉达30吨。1982年5月,投资60万元,增建油脂浸出车间,翌年9月投产,日浸出油饼100吨。1988年,该厂共有职工222名,固定资产239万元,总产值1377.3万元。

20世纪60年代起,农村社队综合厂开始使用机械榨油。1978年后,80%以上的公社(乡、镇)建有日产小麦标准粉6.5吨左右的小型面粉加工厂(其中韩集、蛟停湖面粉厂为全民所有制企业)。与此同时,城乡私营个体粮油加工业迅速发展,小型磨面、榨油机房星罗棋布。1988年,全县共有集体、私营面粉加工厂、组和个体面粉加工专业户1300多家,从业人员2000余名。从事植物油(主要是芝麻油、豆油和棉油)生产的集体、个体工厂、作坊700多家,从业人员800多名,年产植物油1000吨左右。其中涧头、韩集综合厂所产芝麻香油做工精细,色泽棕红透明,香味浓郁,保鲜期可达1年以上,感观指标和理化指标均达到或超过国家部颁标准,畅销邻近省、区,远销郑州、北京、天津、上海等地,1985年被评为河南省名优产品。

酱菜、糕点、糖果 自古,民间素有腌制豆酱、咸菜、蛋类习惯。明代浙江嘉兴县吴x始来新蔡县城开设“吴乾源”酱园果店。清代又有江苏南京易x来县开设“易汇源”酱园果店。民国时期,仅县城即有酱菜、果店18家,较著名的商号除“吴乾源”、“易汇源”外,尚有“金双源”、“德元”、“庆美”、“庆昌”、“万美”、“金天德”、“玉成斋”、“居义恒”、“协泰昌”等。

1956年2月,县供销合作社开办酱菜厂,主要产品为大头菜、红白豆腐乳、十样菜、萝卜干、甜面酱、辣椒酱、咸香椿等20多种,其中五香大头菜系继承“吴乾源”酱菜工艺的传统名产,颇受消费者欢迎,除在县内大量销售外,远销潢川、信阳、武汉等地。1957年5月,该厂与县食品公司糕点车间合并,改建为地方国营新蔡县副食品加工厂(1980年更名食品厂)。除传统酱菜外,增产30多个糕点品种。1969年购置冷冻机1台,日产冰棒3万余支。1971年增设半自动大型冲压式饼干机、烘烤炉、和面机,日产饼干3000多公斤,年均产量15万公斤。1981年增设10万大卡冷冻机2台,日产冰棒9万余支;职工由建厂初期的20名增至67名,年产值58万元。1984年后,该厂进一步完善经济责任制,增加花色品种,并与上海喜迎门食品厂联营,市场竞争能力不断增强。1988年,全厂共有职工82名,下设糕点、酱菜、糖果、冰棒、修配5个车间,固定资产29.4万元,年产值106.4万元。

1980年2月,县钢球厂设食品车间。同年8月,食品车间自钢球厂析出,成立新蔡县第二食品厂,主产腐竹。1982年先后购置冰棒机1组、蛋卷机1台,年产值12.5万元,此后,生产下降,连年亏损。1985年由厂内职工出面承包,工人由建厂初的56名减为36名,始扭亏为盈。1986年后,由于管理不善,工厂濒于倒闭。1988年,全厂职工37名,固定资产7.3万元,年产值不足4万元。

1982年后,县饮食服务公司、粮食局相继投资兴建食品厂2座。前者主产各种糕点及冰棒,职工15名,年产值7万元左右。后者主要生产各式糕点和酱、醋等,产量、产值逐年提高,1983~1986年,年均产值12.9万元。1988年,粮局食品厂共有职工48名,固定资产11.9万元,年产值达23.6万元。

罐头 县内罐头食品生产始于1984年。是年,黄楼乡投资于该乡林场创建小型罐头厂1座,当年建成投产。该厂系引进驻马店地区罐头厂技术,职工20余名,年生产水果、肉类罐头10吨左右,年均产值1.5万元。之后,野里及李桥回族镇狮子口行政村的李楼村民小组等乡村办水果、肉类罐头厂相继建成投产。

1985年,县侨联投资于县水泥厂院内筹建罐头厂,翌年投产,主要产品为水果、肉类罐头,当年创产值95万元,盈利9万余元。1988年,该厂共有职工150名,固定资产14万元,产值55.1万元。

1984~1985年,杨庄户、韩集2乡以向日葵籽为原料,相继开办多家炒货厂,加工生产多味瓜籽。各厂均系从外地引进技术人员,尤以杨庄户和韩集小李庄2家炒货厂所产奶油多味瓜籽,清香松脆,味美可口,畅销河南、湖北、安徽等省40多个县市。

粮豆制品 县内豆腐、凉粉、粉条、粉面、灶糖(俗称糖瓜)、饴糖(俗称糖稀)等生产,均有悠久历史。中华人民共和国成立初期,全县有个体豆腐坊200多家,分布较集中者为县城和城北丁湾,有豆腐坊40多家,约占全县豆腐坊的20%,其中仅县城西关就有豆腐坊26家,产品有水豆腐、干豆腐(薄豆腐)、豆腐皮(千层豆腐)等,1956年前后部分加入合作社(组),大部转业务农。1980年后,个体豆腐坊重新活跃兴起,年产豆腐约60万公斤。粉条、粉面原为个体手工生产,始于清代中叶,光绪年间发展为当地主要土特产品,许多农户于每年秋后,以豌豆、绿豆、高粱等粮食作物为原料,自制粉条,自食或上市出售,专业作坊很少。1954年,全县粉坊生产粉丝4.8万公斤,1958年后,粉条、粉面生产多集中于县东北的棠村、化庄和县北韩集一带。1980年前后,大都由原来的石磨手工操作,改为半机械化生产,年产粉面500多万公斤,粉条120~150万公斤。与此同时,以大豆为原料的蛋白肉个体生产厂家开始兴起,仅县城即有10余家,从业者近百人。

调味品 县内酱油、香醋等调味品生产,亦有悠久历史,民国时,全县尚存数十家。1956年后,除县副食品加工厂外,无私营个体生产。1980年后个体酱醋业有较大发展,小作坊遍布全县。其中余店乡孙庄,有28户农民先后办起酿醋小作坊,产品香酸色正,价格合理,颇为畅销。县粮食局下属国营恒新酱醋厂在继承传统酿造工艺的基础上,引进镇江香醋生产新工艺,所产蔡州香醋、保健香醋、豆制保健酱油等酱醋产品,投放市场后,倍受消费者青睐,多次获河南省优质保健产品奖。

饮料 县内酿酒业自古有之,小型作坊(俗称糟坊)遍布城乡,民国时期,仅县城即有20余家。据民国29年(1940年)河南省建设厅公布,全县酿酒作坊42家,以高粱、大麦为原料,年产白干小曲酒183吨。中华人民共和国成立后,私营个体酿酒作坊关闭。1950年8月,地方国营新蔡县酒厂建成投产,有厂房20余间,职工30多名,以小麦、高粱为原料,日产小曲酒100~150公斤。1953年全县受灾,酒厂关闭。1958年,由县商业局投资重建,以薯干为原料,日产白酒150~180公斤,同时试产酒精,日产50公斤左右,职工渐增至80多名。翌年,该厂经过更新设备,产量大为提高,平均日产白酒335公斤,最高达500公斤。1960年农业欠收,原料缺乏,酒厂于1961年再次关闭。1968年8月,县革命委员会决定于县发电厂北侧重建地方国营新蔡县酒厂,翌年1月建成投产,当年生产白酒118吨。至1985年,该厂共创总产值833.7万元,上缴税金158.9万元,亏损109万元,工厂濒于倒闭。后经整顿,产量、产值逐年提高,所产蔡州特曲、洪河粮液双获国家和国际金奖。1988年,该厂共有职工90名,固定资产86.9万元。

1959年,县副食品加工厂曾增设白酒车间,后因技术和设备条件限制,产品质次价高,销售呆滞,于1964年停产。

1978年,关津、化庄等社队企业开始生产冰棒、冰水等饮料。此后,生产清凉饮料的集体、私营和个体厂家逐渐增多,品种不断增加,产品主要有冰棒、冰糕、汽水、冰水等。

1988年,县水利局投资兴建果酒厂1座,设计年产葡萄酒720吨,当年9月投产,创产值15.5万元。

烟草加工 民国以前,县无卷烟厂家,仅有少数从事烟丝生产的个体手工业户。民国时期,县内始有私营卷烟厂。规模较大的有设在县城的“兴亚”、“同庆”、“陇海”3家卷烟厂,设在乡镇的有龙口集的“新建”卷烟厂(拐张庄人开设)、县东谭庄的“华胜”卷烟厂(谭庄人开设)和余店集李围子人开设的1家卷烟厂。关津王楼等地尚有一些小型手工卷烟厂。其中以“兴亚”和“华胜”卷烟厂生产的“小得利”和“鲸鱼”牌香烟最为畅销,远销南阳、潢川、商城、驻马店及安徽省的临泉、界首等地。1949年,龙口“新建”和息县徐大庄的“劳工”2私营卷烟厂迁入县城,共有职工82名。后因劳资关系和销售情况不佳,分别于1952年秋和1953年春停业。其余烟厂亦先后停业或外迁。

1969年,始建地方国营新蔡县卷烟厂,翌年投产,生产“永红”、“工农”、“东湖”等牌号的低档卷烟,当年生产卷烟328箱,1973年后增至3000箱左右,最高(1976年)达4821箱。后几经关停,于1985年经中国烟草总公司批准正式恢复生产,设计生产能力为3万箱。1986年总产量达4.8万箱,总产值192万元。1988年,全厂共有职工117名,固定资产71.5万元,年产值210万元。由于管理不善等诸多原因,企业连年亏损,濒于倒闭。

1982年于县农修厂院内兴建国营新蔡县烟叶复烤厂,次年建成投产,占地面积17395平方米,固定资产总投资88.1万元,年生产能力2万吨。1985年,全厂职工56名,复烤烟叶2800吨,总产值682.5万元,盈利11万元。此后,生产逐年下降。1988年,该厂计有职工54名,年产值仅26.3万元。

屠宰及肉类加工 民国及其以前,县内屠宰及烧鸡、卤肉、腌牛肉等肉类制品加工业户多分布于县城和各集镇,从业者百余户,其中县城20户。中华人民共和国成立初期,全县尚存83户,从业人员179名(其中县城8户从业人员32名,乡村75户从业人员147名),较有名的是县城郜氏烧鸡。1953年,县国营食品经营部门分别设猪屠宰场和牛、羊宰场各1处,市场猪、牛、羊肉均由屠宰场调拨。1954年后,肉类制品业户部分停业,多数纳入各供销社经营的合作食堂。1978年后,私营个体屠宰及肉类加工业户复兴,遍布城乡。部分烧鸡生产户先后引进道口烧鸡、德州扒鸡生产技术。腌牛肉色鲜味美,远销郑州、武汉等地。

1983年,县劳动局创办肉类加工厂1座,设计能力为年产牛肉干、咸牛肉290吨,当年10月建成投产,至年底,即生产牛肉干12吨,咸牛肉8吨,色香味俱佳,颇为畅销,纯盈利3万余元。1986年,该厂共有职工85名,固定资产37.6万元,产值118万元。后因该厂厂长触犯刑律被依法拘捕,加之其他诸多因素,生产停滞,工厂倒闭。

1984年12月,棠村供销社投资自建牛肉干加工厂1座,聘请外地技术员2名,产品符合国家卫生标准,除本地销售外,远销南京、长沙、株州、柳州、武汉等大城市。

第八节 其它工业

棉花加工 早期的棉花加工器械为木制轧花机和弹花弓,农户自轧、自弹。民国年间,县内始有铁制棉花加工机械。中华人民共和国成立初期,全县尚有私营个体棉花加工业49户,从业人员135名(县城15户从业人员31名,乡村34户从业人员104名)。1955年后,农村棉花加工业户相继停业或加入区、乡供销社,县城加工业户组成弹花生产合作社。1980年后,城乡个体棉花加工业复兴,除弹、轧花外,有的专为用户加工被套。

1958年,县棉麻公司创建城关棉花加工厂,购置轧花、剥绒、打包等设备,从事机械化棉花加工。1966~1970年,又相继建成砖店、涧头、野里3个棉花加工厂。1984年建成练村棉花加工厂。各棉花加工厂均为县属集体所有制企业,1984~1986年,累计完成产值2190.8万元。1988年,共有职工265名,固定资产133万元,总产值251万元。

饲料加工 20世纪80年代以前,县内无专门饲料加工业户。饲料加工工具主要是石磨。1966年部分社队开始使用牧业饲料粉碎机。1988年,全县农村拥有粉碎机、打浆机等2000多台。1980年,地方国营新蔡县粮油加工厂增建饲料加工车间,以粉碎机大批量试产配合饲料。1983年县粮食局投资兴建混合饲料加工厂1座,次年建成投产,年产饲料3000吨,后扩大到5000吨,属地方国营企业。1988年,该厂有职工76名,固定资产30万元,总产值331.3万元。

服装、皮革加工

〔服装〕清末,新蔡县城计有从事服装加工的私营个体缝纫店、铺5家,承接缝制马褂和便衣等。民国25年(1936年),各缝纫店铺先后购置美国产脚踏式缝纫机。民国31年县城裁缝铺发展到13家,部分大集镇开始出现缝纫店,裁缝品种由马褂、便衣裤、褂发展到学生服、镶边旗袍、滚边旗袍等,并为民团加工军装。便服做工以县城的任凤书、贾汉杰等最为精细。中华人民共和国成立初期,全县共有个体缝纫手工业43户(包括制鞋业),从业人员85名(县城25户,从业人员55名;乡村18户,从业人员30名)。

1955年,服装、制鞋个体手工业户走上合作化道路,组成缝纫生产合作社,其中城关缝纫社有缝纫机30台,职工45名(其中生产工人44名),从事来料加工和小批量生产成衣、布鞋、棉鞋、皮鞋等,年产值15.2万元。1959年底,城关缝纫社更名新蔡县被服厂,转为全民所有制企业,未几退转为县属集体所有制企业。1971年后,被服厂开始增产塑料纽扣、塑料花等制品。1980年初,塑料车间析出另建新厂,被服厂改称服装厂,聘请上海裁剪师傅,大批量生产各种款式的男女服装、套服和童装,品种由原来的10个增加到30个。1982年,该厂产品获驻马店地区同行业质量评比第1名,当年创产值50万元。1988年,全厂职工85名,缝纫机、锁边机、电剪机等各种设备60多台(件),固定资产22.4万元,总产值48.4万元。1955年后,各乡亦相继将分散的缝纫个体户组织起来,成立缝纫社。至1976年,全县共有社队缝纫社50个。1980年后,农民生活提高,穿自做手工衣服者渐少,个体缝纫摊、店迅速发展。1988年,全县共有个体缝纫摊、店191个,从业人员366名。

〔制鞋〕中华人民共和国成立前,县民穿鞋多为自制,仅县城有6家个体制鞋手工业者,从业人员13名,主要产品为纳底布鞋、棉鞋和皮底布鞋,兼制寿帽、寿鞋及来料加工。1955年,6家个体制鞋户联合组成制鞋合作组。翌年,制鞋组并入城关缝纫社,为缝纫社制鞋车间,除生产男、女布、棉鞋外,开始生产少量皮鞋。1971年4月,皮革、制鞋业析出,另建皮革制鞋厂。1975年制鞋产品品种由原来的几个发展到十几个,年产值3.4万多元。

1980年后,随着生活水平的提高,居民自制鞋袜者渐少,生产布鞋的乡镇企业和私营企业应运而生。其中办得较好的为化庄乡姜庄村民姜占业的个体布鞋厂。该厂创办于1984年,生产5个品种、9个型号的塑料底男女布鞋,年产2000双左右。因其产品样式美观、做工精细、坚固耐用、价格合理,深受消费者欢迎,安徽省临泉县某商户,一次即与该厂签订上千双布鞋合同。

〔皮革〕民国时期县内皮革业主要生产扎把、皮条、皮鞭、皮套等农用产品和部分毛皮的小量粗加工,均系手工操作,工艺简单。中华人民共和国成立初期,全县尚有皮革制品个体手工业者64户,从业人员73名(县城9户从业人员16名,乡村55户从业人员57名)。1955年后,除少数停业者外,全部走上合作化道路,组成制革合作组。1956年6月,城关制革组(7户11人)并入城关缝纫生产合作社,组建为制革车间。1971年皮革、制鞋业析出另建皮革制鞋厂。1963年皮革产品走俏,皮革加工和小件农用皮革制品总产值2万余元。1980年,县皮革制鞋厂购进片皮机、削均机、制革机等设备,从事机械生产,新增男女皮鞋、皮凉鞋、皮棉鞋等23个品种,生产能力增至年产皮鞋5万双,当年创产值15.7万元。后因管理不善.濒于倒闭。

1986年,县华侨企业公司投资创办新蔡县侨谊皮鞋厂,设计生产能力为年产皮鞋2万双,并与中央军委后勤部签订年供皮鞋1万双的长期供货合同。1988年,该厂职工80名,固定资产2万元,总产值8.9万元。

木材加工 境内历代木材加工艺匠,零星散于城乡各地,手工生产人、畜车辆及楼、耙、桌、椅、箱、柜和从事门窗、檀条加工。民国23年(1934年),县城木匠铺共有23家,以田凤云、梅恒法等技艺最为精湛。中华人民共和国成立初期,全县尚有私营个体手工木材加工业铺132家,从业人员380名(县城9家从业人员20名,乡村123家从业人员360名)。1953年,县城木业工匠分别组成3个木工互助组,1955年3个木工组合并成立城关木业生产合作社,社员50名;农村工匠多改行务农,部分加入当地木业生产合作社。1964年底,城关木业社转为木器厂,增添设备,改部分手工为机械生产,1966年更名木业合作工厂,1970年改称农具厂,晋升为县属集体所有制企业,并增设五金电器车间。1980年,根据市场需求,农具厂改以生产大小柜、高低柜、书柜、三斗桌、写字台等木制家具为主,更名为新蔡县木制家具厂。1983年起增产各式沙发等高档家具,年生产能力1万件。1988年,全厂职工50名,固定资产6.1万元,总产值43.5万元。

1980年后,个体木业加工户遍及城乡,主要从事建房木件、沙发、组合家具和带锯冲料等木材加工,云集县城者数十家。

五金加工 民国年间,境内有铜、银、白铁匠铺10余家,铁匠铺(炉)遍及全县城乡,主要从事家用器具、饰品和小件农具生产。当时,县城银楼业有“陈记天宝”、“周记天宝”、“吉记华新”、“余记三和”、“单记德和”、“许记凤翔”、“贾记万顺”、“刘记老凤祥”8家。中华人民共和国成立后,逐步走上合作化道路。1955年,部分个体铜、银、白铁加工业及制秤、自行车修理业户组成白铁器具制品生产合作社,1968年改建为县属集体所有制企业汽车电线厂,以生产铝导线、黑皮线和塑胶线为主,在县城南街、北街分设修车门市部2个、白铁、制秤、镀锌门市部各1个,原材料供应和产品销售纳入国家计划。1980年,省有关部门停止对该厂的原材料供应和产品包销,工厂连年亏损。1984年经过一系列经济体制改革,经济效益始有好转。1988年,全厂职工47名,固定资产17.6万元,总产值25.1万元。

1980年,县农具厂析出五金电器车间,另建五金电器厂(县属集体所有制企业),主要产品为电熨斗、雨伞配件、电器配件和民用铁锨等。1982年,因市场饱和,产品销路不畅,导致严重亏损,于1983年1月停产整顿,1986年恢复生产,并增产小磨香油。1988年,有职工36名,总产值20.2万元。

编织 境内编织业主要有竹编、苇编、草编、条编4种,铁编和藤、棕编织生产很少,均系手工操作。

〔竹编〕县西陈店、余店、佛阁寺等乡盛产竹类,历代多有农民从事兼营性竹编生产者,产品有筛、椅、柜、帘、床等,以筐、篮为主。民国年间,县城从事手工竹编个体生产者16家,原料来自安徽麻布街(今六安市)。产品有油篓、鱼篓、凉席、筛、笸箩、笼嘴、柜、床、隔、顶棚等,油、鱼篓销往武汉、老河口等地,其它产品在本地销售。同行业中,以段守业的竹器产品较负盛名。中华人民共和国成立初期,全县计有从事竹制品生产的个体手工业者53户,从业人员70名(县城12户21名,乡村41户49名)。1955年县城竹业个体手工业者组成竹业生产合作组,翌年转为竹业生产合作社,社员18名。1958年改为竹器厂,晋升为县属集体所有制企业。竹隔、顶棚系新蔡县的传统特产,均系竹篾编织,以水豆腐和石灰为粘合剂,上等棉纸裱糊,具有表层洁白、隔热性能好和虫不蛀、鼠不咬等特点。

〔苇编〕境内多产苇、荻,主要产品为席、茓,均为农民业余生产。全县年产苇(荻)席、茓10万条左右。亦有利用苇穗编织木底草鞋的,严冬穿着该产品,保暖性能超过任何棉鞋,唯行走欠便,系严冬室内穿着佳品。

〔草编〕境内草编制品生产历史悠久,按其原料不同,分麦类莛杆、高粱莛杆、淮草(茅草)莛杆3类。主要产品有馍囤、笼头(蒸笼盖)、草帽、席、席帽、锅盖、笤帚等,均为农民业余生产。馍囤、笼头生产以宋岗等乡为多,产品远销邻近10多个县市。笤帚产品以陈店、黄店、佛阁寺一带所产较为著名,畅销豫南数县。席帽以练村一带所产最为畅销,远销东北数省。1980年后,高粱种植面积缩小,席帽产量大为减少。

〔条编〕境内条编制品有筐、囤、斗、笸箩、簸箕、针线笸箩等,近年增编菜篓、包装箱、安全帽等,亦多为农民业余生产。其中涧头乡的蔺庄,历史上即为全县有名的簸箕、笸箩生产专业村,其产品以当地柳条为原料,畅销附近数十个县市和地区。

船舶修造20世纪50年代以前,境内船只均为船民自造自修或从外港购置。1956年,建立新蔡县造船厂,修造普通木帆船。1958年该厂开始制造水泥帆船,1980年开始制造大吨位机械化水泥挂浆船和钢质船,生产能力逐步发展到年产水泥、钢质船30艘,最高年总产值达210万元,产品远销豫、皖各地。后因经营管理不善等诸多因素,产品滞销,改为用户订货加工。1988年,该厂职工大多退厂从事私营,仅有在厂职工5名,固定资产5万元,总产值87.7万元。

烟花爆竹 境内民间烟花爆竹生产历史悠久,均系手工操作,主要生产鞭炮、雷子、连响炮和起花、花筒等传统产品,偶尔为用户订扎各式烟花。1977年,关津公社引进外地技术设备,建立烟花爆竹厂,职工15名,主要生产鞭炮、连响炮、大地开花等烟花爆竹,产品以本地销售为主,并销往新疆等地。1982年,涧头乡农民李景清,依照祖传方法制作爆竹引信,颇受烟花爆竹厂家欢迎,湖南浏阳等地烟花爆竹厂家纷纷慕名前来订货。

制伞 新蔡县制伞工业始于1953年。是年,城关竹业生产互助组聘请漯河技师,开始小批量生产桐油布伞。1979年,县竹器厂更名雨具厂(后改称制伞厂),购置缝纫机22台,钻床、剪板机、甩丝机、扎边机、打珠机各1台,分别派人外出广州、上海、武汉等地学习制伞技术,开始批量生产不同型号的钢骨晴雨伞、半自动晴雨伞和童伞,年生产能力10万把,产品远销河北、山东、山西、安徽等24个省市。1980年在河南省同行业质量评比中,该厂产品列全省第2名。1981~1984年,全省钢骨晴雨伞质量评比中,该厂产品均被评为第1名,1984年后,晴雨伞市场出现饱和,除保留油布伞和小批量钢骨晴雨伞生产外,恢复竹制品生产,并试产藤椅、藤沙发及其它藤制品。1988年,该厂职工45名,固定资产2.1万元,总产值30万元。