第四章 灌溉工程

第一节 井泉建设

新蔡自古专用灌井极少,仅县城及部分集镇菜园有少量常用灌溉土、砖井。农村多无灌溉习惯,仅在瓜菜遇早时临时就地开凿少量简易土井或就沟塘岸边掏挖部分“靠山井”,以橛杆提水灌溉。民国26年(1937年),涧头集杨正保约众集资并聘请汉口技术人员施工,凿成直径26厘米、深百余米的自流井(民称之自流泉)1眼,为新蔡县第一眼小口深井,1978年封死。

中华人民共和国成立后,人民政府对农田井泉建设实行补助办法,鼓励凿井,发展灌溉。1950~1952年,先后组织民众打土井60多眼、“靠山井”4000余眼,灌田15万亩。

1956年,县成立打井建站办公室,培训井泉建设专业技术人员1950名,组织打井专业队1869个,队员2.79万名,至次年8月,全县共打下泉井21眼、机井165眼、土井2000眼、竹井2504眼、砖井3801眼。1965年起,推广锅锥打井,先后组织专业队31个。至1978年底,全县共打机井8200多眼,其中深井128眼,配套4910眼,井灌面积24.6万亩,土、砖井渐被淘汰。由于缺乏管理,加之1975年8月特大洪水的破坏(水毁2300多眼),至1981年底,全县机井仅存4464眼,其中深井125眼,配套502眼,井灌面积仅3.6万亩。

1981年后,随着农业生产家庭联产承包责任制的推行,井泉建设由国家、集体承办管理改为农民自办自管,原有机井大多老化、淤积或失修,井灌效益严重衰减。为此,县人民政府对现有完好机井及时采取扶持配套措施,使之发挥正常灌溉效益,井灌面积始有回升。至1988年,全县机井保有量1939眼,其中深井49眼,配套1710眼,另有一般井222眼。有效灌溉面积5.22万亩。为弥补机井之不足,部分农民开始自打压杆井和土井。

第二节 机电灌站

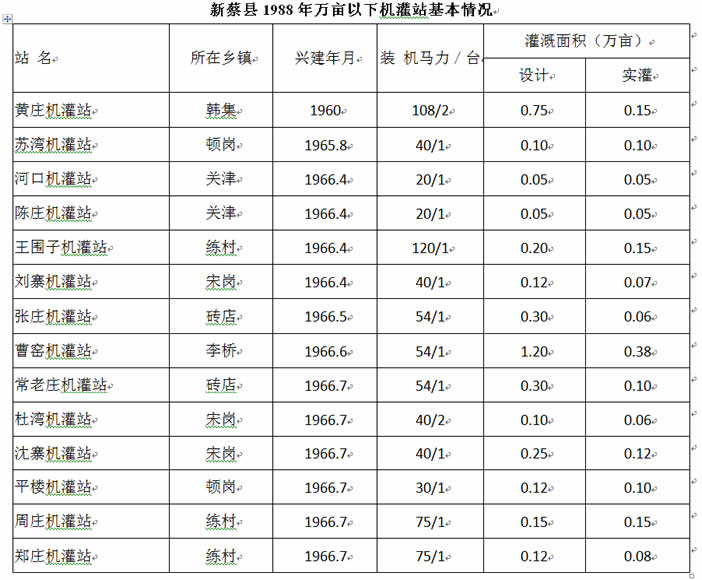

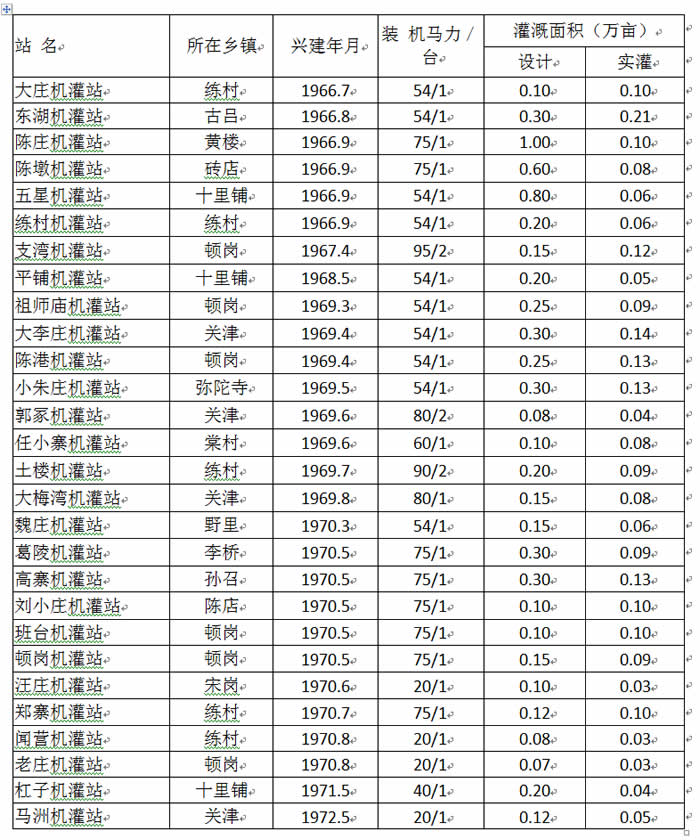

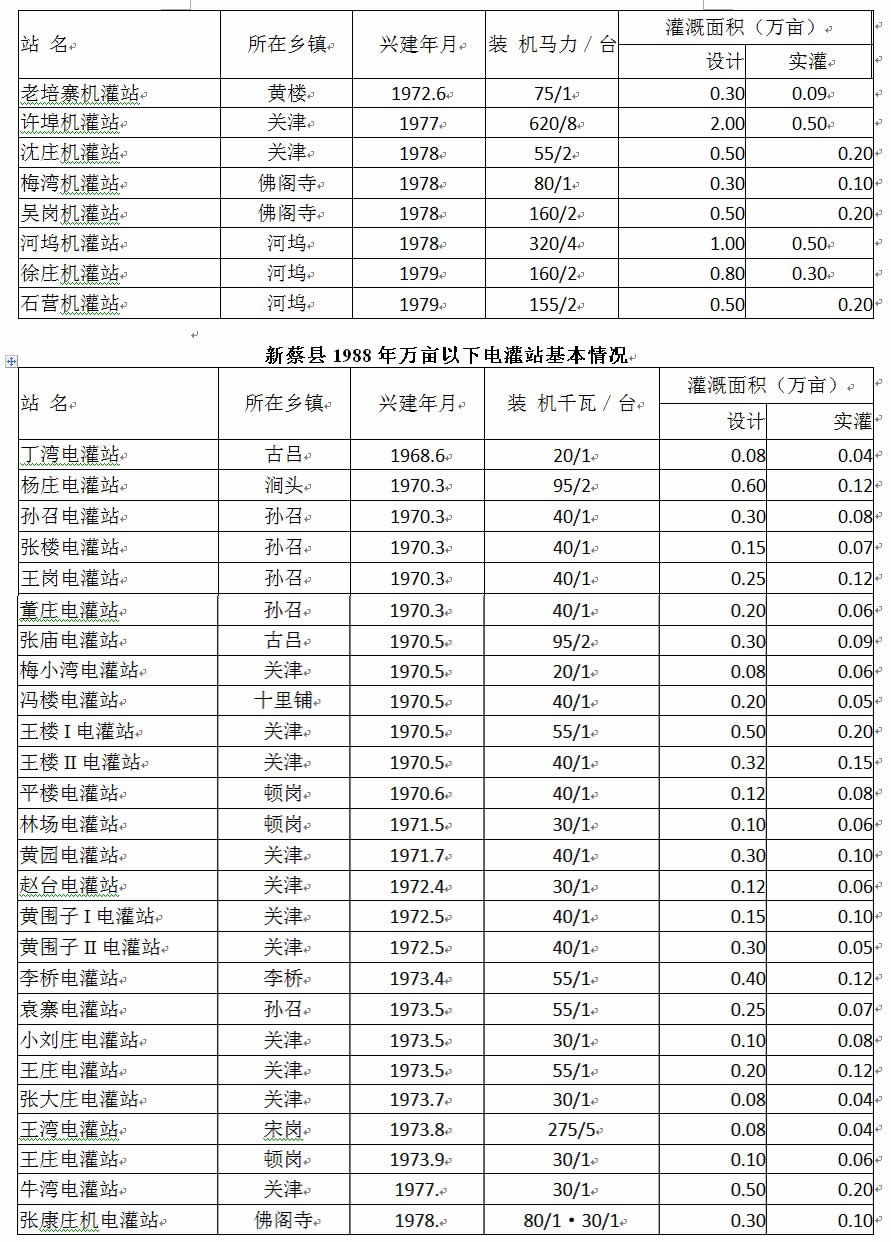

新蔡县机电灌站建设始于20世纪60年代初。1960年,首座机灌站一国营韩集黄庄机灌站建成并投入使用,装机2台,机房3间,渠道长0.15公里,设计灌溉效益0.75万亩,实灌0.15万亩,1965年下放韩集公社管理。1965年8月建成第二座机灌站一顿岗苏湾机灌站。1966年旱灾后,机电灌站迅速发展,至70年代末,全县共建成机械灌站49座、电力灌站25座,机械电力两用站1座,安装20~80马力柴油机70台(4140马力)、5.5~55千瓦电动机32台(1087.5千瓦)、4~18时水泵106台,设计总灌溉面积22.56万亩,实际灌溉面积8.44万亩。由于历史的原因,缺乏必要的管理和维修、养护,致使许多机电灌站或淤积、失修、老化,或设施严重受损,或干、支渠被毁。1988年,全县能发挥效益的机电灌站尚有18座,有效灌溉面积1.8万亩。

第三节 其它灌溉工程

陂塘 古代,县境陂塘甚多,已如前述,涝者可蓄,早者可灌,久废为洼。清末、民国时期未见兴建。中华人民共和国成立初期,结合汝河治理,先后兴建蛟停湖、李大湖2处滞洪工程,早时可利用洪区蓄水灌溉附近农田。1958~1959年大旱时,先后在湖洼地区兴建戚桥等45座小型平原水库,在岗地开挖蓄水坑779个,借以提蓄地表水,开发地下水,灌溉农田8万亩,1964年后陆续废毁。

20世纪50~70年代洪、汝河治理裁截故河弯道34处,尚存塘堰3078个,可供养鱼和农田灌溉水面3.04万亩。

灌溉渠 东汉以前,新蔡县最为著名的灌溉渠为“鲖阳渠”,后淤。东汉永元年间(89~104年),汝南太守发动民众重新修复,灌田3万余顷,久废。此后,历代未见修筑。

中华人民共和国成立后,县境兴建的最大灌渠工程为宿鸭湖灌区第三干渠及其第五(杨竹园~崔林)、七(大宋庄~平铺)、八(杨庄~大李庄)、十(曹楼~张斜庄)、十一(曹楼~三里湾)5条支渠和第七(管庄~戴庙)、九(朱老庄~湖庄)、十三(十一支渠~巴楼)、十四(十一支渠~刘庄)4条斗渠,总长62.25公里,同时兴建配套工程分水闸、退水闸、渡槽各1座,1959年大旱时,灌田25万亩。经使用后,由于水量不足、渠道过长、沿程水头损失较大(入塘港后水头猛跌2米左右)以及上下游争水、经济效益不佳等原因,未几陆续报废。

此外,20世纪60~70年代,随着机电灌站的兴建,先后修筑、开挖配套干、支、斗渠362条,其中干渠89条、支渠245条、斗渠28条,亦因缺乏管理,1978年后大部被毁。