第二章 教 师

第一节 队 伍

发展概况 清末民初,新蔡县赴国外留学青年较多,尤以留学日本者为最。他们当中的相当一部分人,回国后,致力家乡教育事业,创办学堂,出任堂长或教员。尽管如此,教师队伍仍然发展缓慢,教师人数最多的民国35年(1946年),全县仅有中小学教职员755名。

中华人民共和国成立后,教师队伍不断壮大。1949年秋,全县仅有中学教师24名,小学教师198名,翌年即发展到356名(其中小学教师325名,中学教师31名)。1959年达2262名,其中小学教师1964名,中学教师298名(含新蔡师范学校教职工16名),分别是1950年的6.04倍和9.6倍。

1962年7月,中共新蔡县委对全县教师实行精简压缩,定员编制为中学223名,小学1469名,超编人员全部下放农村参加农业生产。

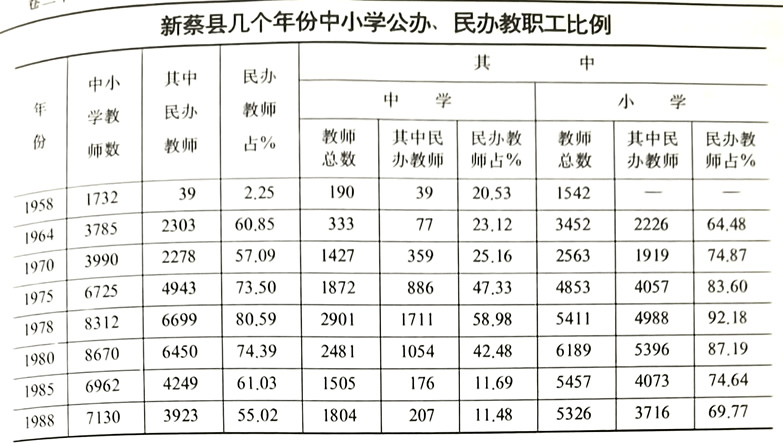

1964年,随着教育事业的恢复和发展,提倡大办简易小学和民办小学,大量聘用民办教师,全县中小学教师猛增到3785名(小学教师3452名,中学教师333名)。1968年底,县革命委员会根据“侯王建议”①,强行公立教师一律回归原籍接受贫下中农的“再教育”,全县公立教师较上年减少267名。翌年春,又提出“公社办高中,大队办初中,村村办小学”口号。为弥补师资不足,再次增加民办教师员额。自此,民办教师在教职工中的比例逐年上升,1978年,全县民办教师达6699名,占中小学教师总数的80.59%。此后,按照上级整顿民办教师队伍的指示,先后两次通过“三考”(文化考试、业务考核、教学效果考查)定案,择优录用办法,对达不到规定标准的302名民办教师全部辞退。1982年以后全县教师队伍一直相对稳定在6800名左右。

①即侯振民、王庆余《关于将公办小学下放到大队办的建议》,该文发表于1968年11月14日《人民日报》。

资历结构民国时期,县内教师资历一般不高。民国23年(1934年),全县22名中学教职员中,大学毕业者7名,占31.8%;中等师范和高级中学毕业者8名,占36.4%;初中毕业和不及初中毕业者7名,占31.8%。

中华人民共和国成立后,政府尽管采取一系列措施加强对中小学教师的业务培训直至20世纪60年代初期,师资水平仍然偏低。1963年,全县1463名小学校长、教导主任、专任教师中,大学毕业或肄业的仅42名,占 2.9%,中等师范、中等专业学校和高中毕业的694名,占47.4%,初中毕业及高中肄业的597名,占 40.8%,初中毕业以下的130名,占8.9%;148名中学专任教师中,大学本科毕业的 47名,占31.8%,专科毕业及本科2年以上肄业的41名,占27.7%,本、专科肄业未满2年的9名,占6.1%,高中或相当于高中毕业的36名,占24.3%,不及高中毕业的15名,占10.1%。“文化大革命”期间,由于“左”的思想影响,中小学发展过快过猛,初中教师和部分小学教师改教高中,大部分小学教师改教初中,不少村办小学的民办教师则是小学毕业教小学,致使许多中学课程不能按规定的教学计划开设。进入20世纪70年代末期和80年代初期,许多骨干教师外流,相当一部分教师被调人当地国家机关、团体和企事业部门。直至80年代中期,师资水平偏低的问题仍未得到根本解决,1985年在全省小学教师教材教法“过关”考试中,全县“过关人数仅占参试人数的64%。1988年,全县235名高中专任教师中,大学本科毕业的仅57名,占24.3%,大学专科毕业和本专科肄业2年以上的 146名,占62.1%,中专、高中毕业及以下的32名,占 13.6%;初中专任教师 1280名,大学本科毕业的37名,占2.9%,大学专科毕业和本科肄业2年以上的 166名,占 13%,大学本专科肄业未满2年的37名,占 2.9%,中专、高中毕业的988名,占77.2%,中专、高中肄业及以下的52名,占4%;小学专任教师5014名,中师毕业及以上的833名,占16,6%,高中毕业的2634名,占52.5%,中师、高中肄业及初师、初中毕业的1328名,占26.5%,初师、初中肄业及以下的219名,占4.4%;幼儿教师70名,中师、高中毕业以上的43名,占61.4%,中师、高中肄业或初中、初师毕业的27名,占38.6%。

年龄、教龄结构 清末至民国时期,县内中小学教师的年龄与教龄普遍较高,10年以上教龄和35岁以上的中老年教师所占比重较大。中华人民共和国成立后,县内中小学教师的年龄与教龄结构的基本状况是:10年以下教龄的青年教师所占比重较大,教学经验不足。1988年,普通中学中35岁以下的专任教师几乎占整个专任教师的一半,小学高达60%以上。教龄不满10年的专任教师,普通中学占36.1%,小学为20.1%。

第二节 培 训

20世纪50年代以前,县内从无在职教师培训机构,教员素质的提高全赖个人自修。民国33年(1944年)后,县教育局始于每年暑假期间集中培训乡村小学教师1次。中华人民共和国成立后,中共新蔡县委、县人民政府一直重视全县中小学校在职教师的政治和业务培训,并建有教师进修学校等专门培训机构。

政治培训 旨在提高教师的政治素质,树立为人民服务思想。培训方法:20世纪50年代初期至70年代末期,多是利用寒暑假举办教师学习会,以阶级斗争、政治运动的形式学习中国共产党在各个时期制定的路线、方针和政策,学习时事政治,参与政治运动,1957年后,许多教师因而被错整;1978年以后,主要是加强平时的政治学习,让教师自已教育自己,使之在政治上与中共中央保持一致,树立教书育人思想。

业务培训 除利用县教师进修学校实施短期培训外,还采取鼓励报考函授、“电大”和选送部分教师进入师范院校离职学习等多种方式。1951~1964年,有79名教师被分别选送到各级师范院校和教育行政干部学校离职进修学习,全县有810名中小学教师参加高等和中等师范函授。1970~1978年,县师资培训班先后培训各学科教师1030名。1984年建立县、乡、校三级师资培训网以后,采取在职与离职培训相结合的方法,让中小学教师分别参加高师、中师、函授、刊授和“电大”班学习。1985~1988年,全县共培训中小学教师1000多名。

第三节 待 遇

清代以前,县学教谕、训导的薪俸全由官支;书院山长(负责人)和义学、社学儒师由官方补助、学田供养;村塾、家塾由学东支付;自设私塾则全赖收纳束修(学费)。

民国初年,官办小学教员薪俸沿袭清末标准,定为9级,高者月薪20串(制钱),低者8串,可维持2人的一般生活。私塾塾师的薪俸仍靠收取学费和聘请人支付,多少不等,由应聘双方商定。自设学塾的塾师,年收入约合小麦350公斤,多者1400公斤左右。棚学、聘学塾师收入较自设学塾塾师略为优厚。另外,农历每月初一、十五日,学童均向塾师奉早茶钱或鸡蛋数只。民国10年(1921年)通行货币改用银元后,官办小学教员月薪高者二十四五元,低者七八元不等,县立高等小学堂教员的月薪有高达40元者,教师待遇明显提高。民国16年以后,由于学董豪绅把持学田,侵吞教育款项,办学经费人不敷出,教员薪俸多为按成拨发,高小教员每月实得10元左右,初小教员每月仅得4~5元,而当时市场百市斤米价高达4元左右,所得薪俸不足养家糊口。民国23年起,各学校对教师薪俸普遍实行钟点制,薪俸多寡以每周授课钟点多少、所授学科和年级的不同分别确定。中学教员每上课1节,钟点费最低者给粮7公斤,最高20公斤,月薪最低者约合银元20元,最高者合80元。高小(中心学校)校长每月约合24~50元,教导主任约20~40元,教员20~30元。初级小学(保国民学校)教职员的月薪较高级小学略低2~3元。当时百市斤小麦价约2元左右,一般教职员收入可维持5~10口人的一般生活,是民国时期新蔡县教师工资收入水平的高峰期。

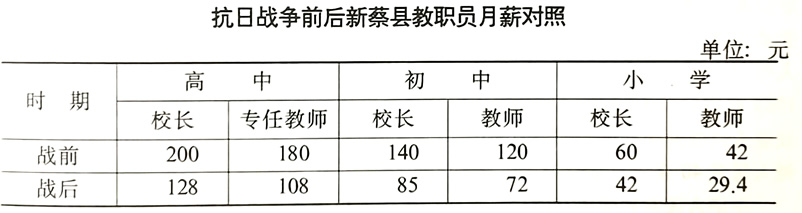

抗日战争爆发后,物价暴涨,百市斤米价高达10元以上,加之教育经费筹措困难,教员生活陷于窘境。

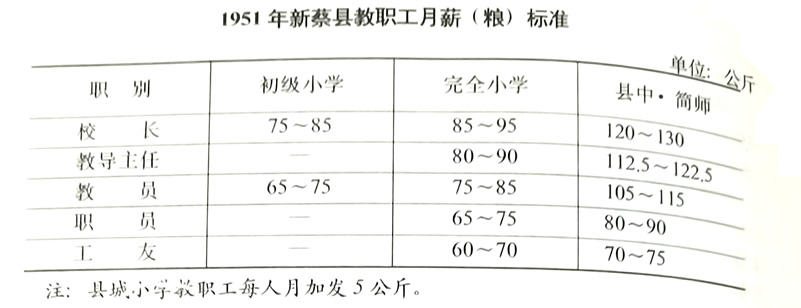

中华人民共和国成立后,公立学校教师的薪俸和离休、退休、疾病医疗以及丧葬、抚恤等,与国家机关工作人员享受同等待遇。初期,教师工资全部实行“薪粮制”(即供给制),每人月粮(小麦)60~130公斤不等。1951年,重新规定中小学教职工月薪标准。如下表:

1953年3月起,改供给制为“工资分制”,最高者130分,最低者100分,月平均工资每人约合人民币30多元。1956年通行货币工资制,中学教师,平均每人月工资49元,小学教师40元左右,略高于其它行业。1963年,为40%的教师增加1级工资。1972年按工作年限为部分教师增加1级工资。1977年10月,又为40%的教职工晋升1级工资,少数教职工晋升2级工资。1979年1月起,实行班主任津贴制,小学班主任月津贴4~6元,中学5~7元。1980年,再次为教职工增加1级工资,增资面占教职工总数的42%。1981年全县教职工工资普遍晋升1级。1982年,为占教师总数7%的骨干教师晋升2级工资。1983年,对1966年以前大中专毕业工资不及国家机关工作人员行政19级的中小学教职工普遍晋升1~2级工资。1985年,教职工工资按照国家新的工资制度实行“套改”,不仅基本工资普遍有所提高,且在享受工龄工资的同时,开始享受教龄津贴。1987年10月起,又将中小学和幼儿园教师的现行各级工资标准(基础工资、职务工资)提高10%。在不断增加公立教师工资的同时,民办教师和代课教师的生活待遇也在不断提高。1964年起,民办教师除在生产队参加集体分配时,年终收入略高于同等劳动力外,开始享受国家给予的生活补贴费。标准为:小学每人每月3元,中学每人每月5元,以后屡有增加。至1980年,中学提到11~15元,小学9~13元。1983年以后又有增加,非农业人口的任用教师每人每月24元,试用教师22元;农业人口的任用教师每人每月16~18元,试用教师15元;代课教师的酬金,中学每人每月40余元,小学每人每月30元。

中华人民共和国成立以后,教师的政治地位也有显著提高。历届人民代表大会和政治协商会议的召开均有一定数量的教师代表参加。全县先后有200余名教师被选为出席全国和省、专(地)级代表会议的代表,出席县级各种代表会议的教师代表达2000余名。1980年前后,原被错划为右派分子的教师全部得到改正并予以安排工作。1983年后,有141名教师被分别选拔充实到各级党和政府职能部门,其中担任县级领导干部的1人,科(局)级领导干部的10人。1984年,有120多名教师被吸收为中国共产党党员,26名教师分别当选为县人大和县政协委员。1985年9月10日,在庆祝全国第一个教师节大会上,中共新蔡县委、县政府的领导人,亲自为先进教育工作者披红戴花,并为25年以上教龄的中小学教师颁发荣誉证书。

第四节 任用与管理

明清及其以前的科举时代,县学教谕、训导皆由官派;书院山长由知县聘任;义学、社学和乡村私塾教师由当地豪绅、地方官吏和豪门富户延请。清末学堂,堂长(校长)、学监(管教务、训导的主任)由县署任命,教习(教师)由堂长聘请。

民国时期,县立学校校长由乡镇校董推荐,呈县审定,报省备案,教员由校长聘请,报县审批;乡(镇)立小学校长由校董和地方士绅推荐,报县审定,教员由校长聘请,经校董和学校联合审定后报县备案。凡审定合格的校长、教员均由县长委任。私立学校校长多为办学者自任,教员由校长聘请。各类学校的教员聘期为半年,可连聘连任。

中华人民共和国成立后,废除聘任制,实行教师终身制,学校领导人和国家分配的公立教师均按国家干部分级管理。民办教师的任用由学校提名、乡镇人民政府(人民公社管理委员会)选择推荐,经县教育行政主管部门审查批准发给任用证书或试用证书,前者称“任用教师”后者称“试用教师”。辞退民办教师时亦须履行上述手续,并收回任用证书或试用证书。代课教师属临时工性质,聘任、使用和解雇权限归县教育行政主管部门。