第一章 县城建设

第一节 城区规划

中华人民共和国成立后,由于城区建设未作全面规划,各项建设临时确定,一些单位和个人各自为政,乱拆乱建,造成布局不合理,道路不断被“蚕食”,城垣基地被侵占,以城壕为主体的自然排水系统被破坏,城区环境严重污染。

1982年12月,县人民政府根据国务院《城市规划条例》和“积极发展小城市”的方针,成立城镇规划领导小组,从1983年7月开始编制县城总体规划,经几次补充修改,于1984年3月23日提交县第六届人民代表大会常务委员会第21次会议讨论通过,1985年12月14日,经河南省人民政府正式批准。该规划本着统筹安排,调整布局,有利生产,方便生活,节约用地,少占良田和逐步改造老城、严格控制发展新城区的原则,至公元2000年,将把这座豫东南政治、经济、文化中心和物资集散地之一的古老县城,建设成为环境优美、市容整洁、文明礼貌、经济繁荣、为农业服务、以农副产品加工业为主的社会主义新型农业县小城市。规化区范围,南从潘港北堤起,北至化肥厂;西以大三里湾为界,东到县第二高级中学止,南北长3375米,东西长3000米,面积约10平方公里,各项建设均在此范围内安排。以驻新路东端、人民路西端为中心的闹市区向外辐射:老城区逐步形成机关行政区,以南为文化、体育、卫生区,西部为发展新区,新工业区规划在西北部沿驻(马店)新(蔡)公路2侧,占地40万平方米;驻(马店)新(蔡)地方铁路小火车站拟建于县城西北,今汽车站迁驻新路西端路南,同时对城区内的仓库、居民住宅、公共建筑和园林绿化、工程管线等均分别作出全面具体规划,对城区内的27条主要道路(包括规划中的东、西、南、北、中5条环城路)全部规划“红线”。

第二节 市政建设

街道 民国时期,县城共有街道10条、巷17条、胡同10条,除极少数街巷为石板路面外,均为土路面,晴天满街尘土,阴雨泥泞难行。中华人民共和国成立以来,县政府多次拨款,整修街道。1958年,将老城东、西、南、北4条大街修成砖渣路,1966年改建为沥青路面,东、西大街及北大街北城门至北小十字街段又相继改建为水泥路面;1978年,全城大街、小巷、胡同大都修成水泥路面。当时的中共城关镇党委书记马玉福,重视街道建设,为民铺路,深受群众赞誉。

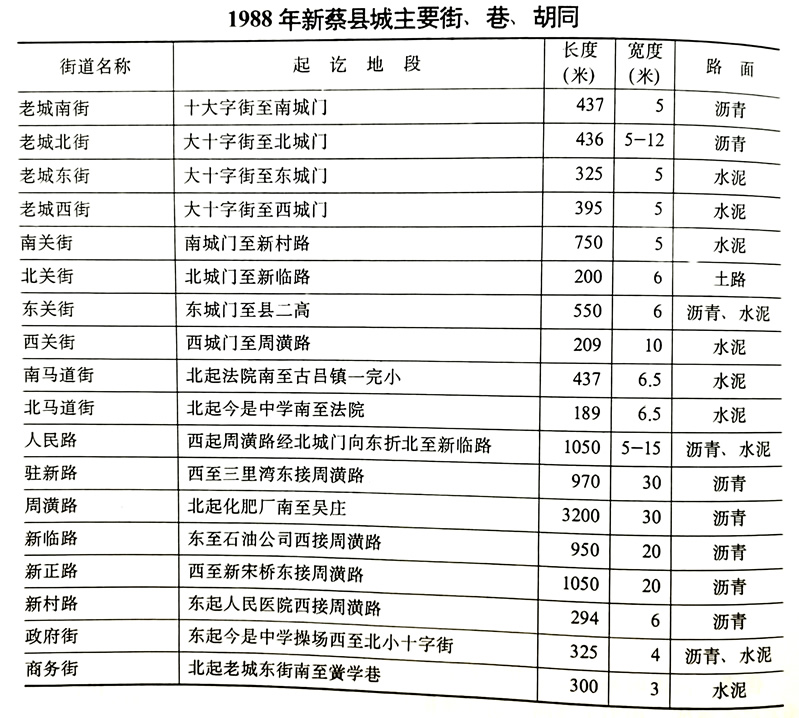

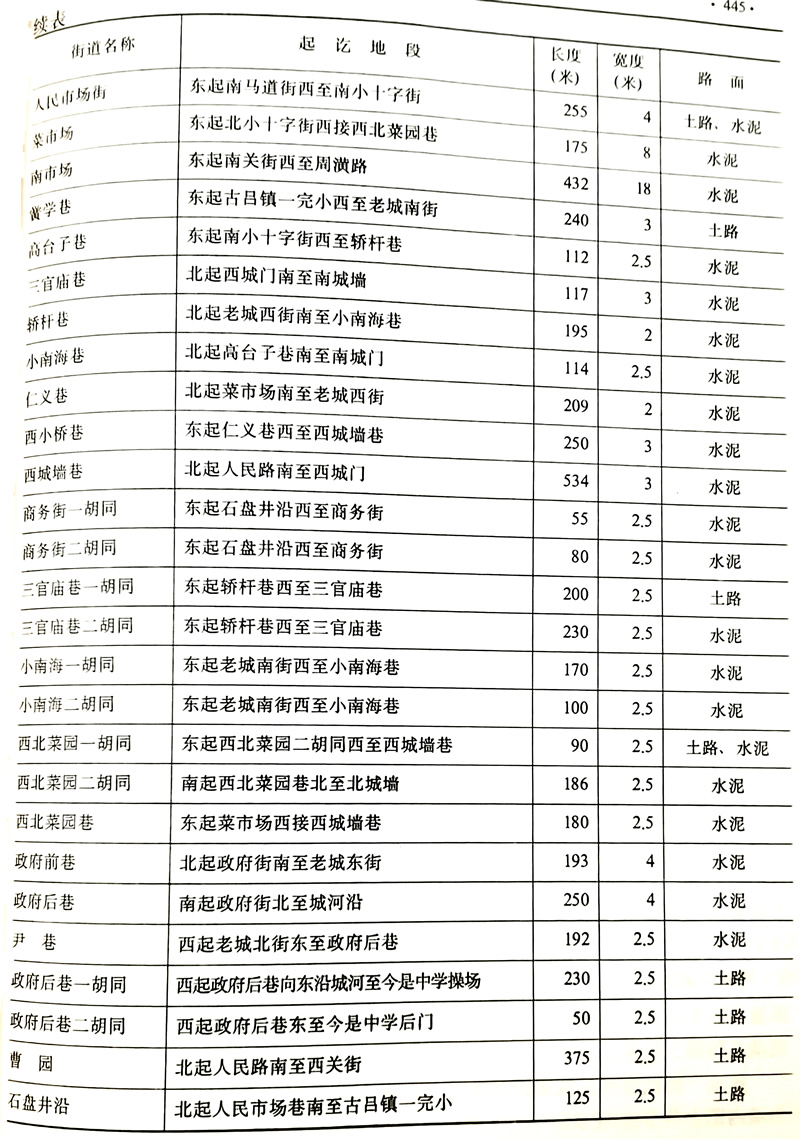

新城区的5条街道,均系省、国道干线公路经过新城区自然形成。人民路:东至煤建公司,西至周潢路,长1050米,东段为5米宽的水泥路面,西段(北城门以西)沥青路面,宽12米,1985年加宽至15米;周潢路:北起化肥厂,南至吴庄,长3200米,宽30米,1969年铺成宽14米的沥青路面;新临路:东至石油公司,西接周潢路,长950米,宽20米,沥青路面宽12米;新正路:西至新宋桥,东接周潢路,长1050米,宽20米,1978年铺砖渣,路面宽8米,1979年铺设沥青,拓宽至12米;驻新路:西至三里湾,东接周潢路,宽30米,1966年铺设沥青路面,宽12米,1985年加宽至25米。截止1988年底,县城主要街、巷、胡同45条,总长17306米。

桥梁 自古,新蔡县城4门外城濠上,除北门濠水不通无桥外,均建有单孔砖拱桥。桥建何时,志无详载,至今犹存。北门濠水何以不通?民传:若北门濠水通流,县内必出“飞毛腿”,且列举xx年一黄鳝将北门外路坝打一洞致使濠水通流,县内遂出一“飞毛腿”为证。实则北门地形中高、两侧低洼,濠水自然东西分流,无建桥之必要。

中华人民共和国成立后,县城规模不断扩大,周潢路、人民路、驻新路等各主要街道,凡溪水横贯之处,均修建桥梁或铺设涵洞。1980年,另于西城门南约百米处的城濠上建一中型平板桥。

排水 民国时期,唯东西南北4大街修有宽约20厘米的简易下水道,亦因无人及时清理污泥,排水不畅,其余县城街巷均无排水沟,污水、雨水历来靠自然地势沿街巷流入沟塘或护城河,由东南隅的通风桥注东大湖人洪河。1958年整修街道,始在各主要街、巷修砌宽0.25-1米的明暗排水沟。至1988年底,老城和新城区共修明沟1896米,暗沟6953米,城区排水问题基本得到解决。

路灯 新蔡县城街道向无照明设施,民国31年(1942年)县当局始于大十字街设置照明油灯一盏。

1952年8月,大十字街首设照明电灯。1958年,街道路灯增至20处。1968~1970年,县火力发电厂350千瓦和2x1500千瓦发电机组先后建成投产,县城架设输电线路17.5公里,安装路灯47处。

1979年底,丹江电网输电到县,县城主要街、巷、公共场所改安水银灯60余处。至1988年,县城街巷共有路灯84处。

第三节 公用事业

公共交通 20世纪50年代中期以前,新蔡县城街、巷狭窄,晴天尘土飞扬,雨天泥泞难行。此后,旧城区街、巷陆续改造加宽,铺设为沥青或水泥路面;新城区街道均为沥青路面,宽20~30米。交通路口、较狭窄的街道口和闹市区分别设有限制车速、禁止停车和禁止机动车辆通行等交通标志牌。1986年,于周潢路与人民路、驻新路交叉处首设交通指挥岗亭和信号灯,交通警察每天上午8时~晚18时轮流值勤,维护交通秩序。

1957年前,县城居民、职工上街、上班、学生上学,皆为步行。此后,陆续添置自行车。进入20世纪80年代,部分青年开始购置摩托车。外地旅客入市多乘机动或脚踏三轮车。

给水 历代新蔡县城居民饮食用水,多从城外水井担挑或拉运;辅助用水,多为城内肥水井苦水(硬水)。

1956年,县财政投资5万元,凿200米深井1眼,建水塔1座,铺设供水主干管道3500米,平均日供水量500吨,县城居民首次饮用自来水。1985年,县自来水公司有深井6眼,给水点9处,主干管长4040米,支管长2.6万米,年供水40万吨,其中生活用水25万吨,普及率43%,吨水价0.30元。另有机关、企事业单位自建水塔20座,日产水能力4800吨。1988年,县自来水公司尚有正常运转深井4眼,给水点4处,消防栓9个,主干管道发展到6890米,支干管长9720米,年供水53万吨,其中生活用水40万吨,普及率53%;机关、企事业单位自建水塔尚存5座,日产水1500吨。

园林绿化 新蔡县城向无园林设施,民国及其以前街道两旁亦不植树,唯居民宅院有少量零星树木花草栽培。中华人民共和国成立后,人民政府注重城镇绿化,于主要街道栽植法桐、柏、杨等。进入20世纪80年代,强调各机关、学校、工厂、商店、居民门前实行“三包”(包绿化、包卫生、包秩序),居民们开始注重美化环境,机关、团体、企事业单位及工厂、学校和家庭宅院栽花种草者日多。

公共卫生 民国时期,县城公共卫生设施极少,仅有极少数简易公厕和30多个垃圾箱。中华人民共和国成立后,人民政府注重公共卫生设施建设,先后在各街、巷建公共厕所10余处,设砖砌垃圾箱50余个,主要街道两侧设置果皮箱百余个。1981年,组建环卫队1个,环卫工人27名,配机动车2辆,每天早晚打扫街道,清理垃圾,并指定专人管理公共厕所,县城环境卫生大为改观。

第四节 房屋建设

1949年前,县城房屋建筑面积4.61万平方米,少数官绅富豪之家和沿街店铺为瓦顶砖木结构,多数为草顶土木结构。除县署、庙宇、祠堂、会馆和部分学校等为数不多的公共用房外,其余房宅均为私人所有。

中华人民共和国成立后,随着县城的不断扩大与发展,房屋建筑面积逐渐增加。至1988年底,城区房屋建筑面积达57.86万平方米,其中全民所有制单位38.05万平方米。新建房屋多数为砖木结构,少数向高层砖混结构发展。1959~1988年,共新建公用楼房113幢12.02万平方米,其中1980~1988年,新建67幢10.19万平方米,楼高多为3~4层,最高5层。但是,由于1958年以来,重点发展新城区,未注重改造旧城区,特别是南街和东、西大街两侧,民国乃至明、清时代建筑的门面房至今仍然不少。