第一章 学 校

第一节 县学 书院 社学 义学 私塾

县学 亦称黉学、儒学。始建于元初(1267年前后),址在今县城东关街南迫近古城处。明天顺元年(1457年)迁街北,嘉靖三十四年(1555年)迁城内东南隅今古吕镇第一完全小学处,廪、增、附生学额12名,后员额不断增加。清末废科举制度后改为学堂。

书院 县内有文字记载的最早书院为“明道书院”,明嘉靖三十四年(1555年)知县朱茹由东关街北儒学旧址改建,嘉靖四十一年改为县公馆,万历四十七年(1619年)复改为书院,更名“鲖阳书院”,明末战乱时焚毁。清康熙二十九年(1690年)知县吕民服于城内东北隅重建,名“大吕书院”,废科举后改为学堂。

社学新蔡社学始于元代,旨在劝乡民勤农桑、司礼仪、读经书。明洪武七年(1374年),诏令全国广设社学,民间幼童15岁以下者均需入学。时,县内各大乡巨镇多有设置,明末俱废于兵。清康熙三十七年(1698年)后,陆续于县城文庙侧和练村、李庄桥、周寺、望城寺等处开办社学8所。以生员为社师,凡12~24岁青少年均可入学肄业。此类学校,校舍大多简陋狭小,且时办时停,长期维持者不多,后渐为私塾所取代。

义学 亦名“义塾”。雍正元年(1723年),清廷令各地改生祠、书院为义学,新蔡士绅、居民遂集资在县城东大街、南关六圣宫和关津、弥陀寺、龙口、化庄、铁佛寺、周寺、韩集、李庄桥等地,先后兴办义学10余所。校舍大都简陋狭小,长期维持者极少,后渐为私塾所取代。

私塾新蔡私塾分“蒙馆”、“经馆”和经蒙相兼3种。蒙馆收初受启蒙教育者,经馆为读经制艺较高的学塾。办学类型分自设、棚学、聘学3种。

〔自设〕分学童在塾师家住宿搭伙和走读2种。按在校学习时间,有“短期”“麦黄学”(农历正月至三月)、“冬学”(十月至腊月)“农闲学”和“常年学”(正月中旬至腊月中旬)多种。教学内容和学费标准均由塾师决定。

〔棚学〕数家同聘1名塾师,教学内容及塾师待遇,由双方共同商定。

〔聘学〕富户延师教授自家子弟,教学内容与塾师待遇由双方议定。学塾对学童的约束极严,要求每天均需背诵定量课文,完不成者受体罚;大小便不许2人同行,须持写有“出则恭,入则敬”字样的“恭签”方可出入。

明清以前,县内私塾学馆较为普遍。民国年间,县城及各大集镇皆有设立,乡间数村1处。清末,城西余店的李葆醇、城东赵冢的赵凤仙等,是全县较有名望的塾师,教授弟子达千人之多。民国时期,县城的戴子升、王鹤亭、田德甫、周淦银,县西李桥的李魁然等,课徒均有数百人。民国18年(1929年),县当局奉省教育厅令,全县私塾实行改良,禁授四书五经;翌年省、县当局勒令取缔私塾,但四乡多有不遵。中华人民共和国成立后,县境私塾渐被废止。

第二节 幼儿园

民国19年(1930年),县政府于县城小南海开办幼稚园1所:教师1名,入园幼童25名,经费多赖社会募捐,民国35年停办。

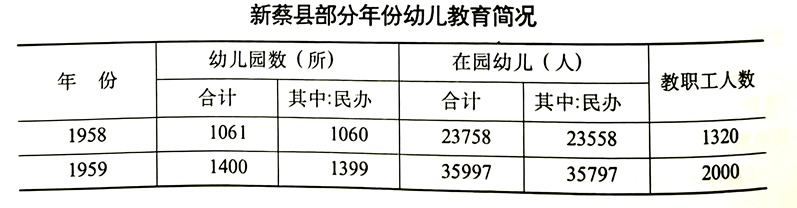

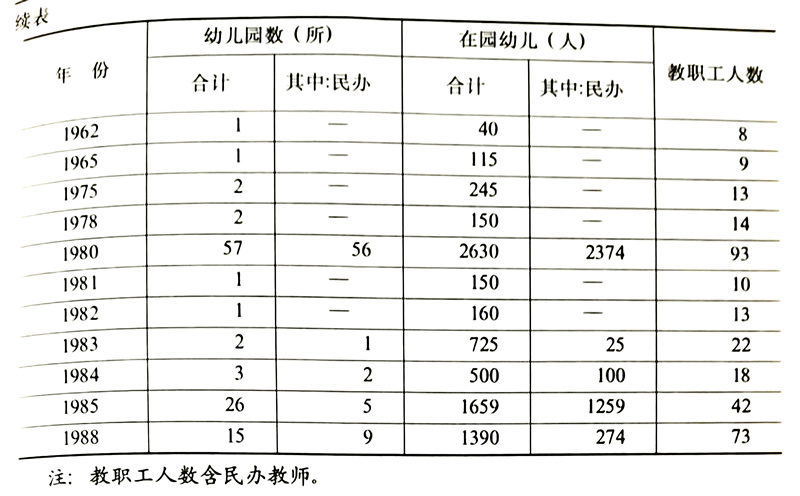

1954年11月,县人民政府于城关镇第二完全小学附设县直机关幼儿园1所(后迁县政府招待所西侧今址)。1958年,一哄而起,全县相继开办常年和季节性幼儿园1061所,入园幼儿23758名,占幼儿总数的80.4%。翌年,幼儿园增至1400所(班),开办托儿所3007处,幼儿入园入托率达99.62%。后因群众生活发生严重困难,至1960年冬,除县直机关幼儿园外,所有农村社队和工厂、企业开办的幼儿园、托儿所全部停办。1962年后,部分农村社队幼儿园相继恢复,但多为“夏秋满园,春半,冬不见”的临时性季节园。“文化大革命”期间,农村幼儿园几乎全部停办。

1979年后,幼儿学前教育重新受到重视。1980年3月,中共新蔡县委成立托幼工作领导小组,县、社教育主管部门同时建立相应组织,培训幼儿教师。当年,全县农村即恢复开办常年幼儿园56所,入园幼儿2374名,次年全部停办。1983年起陆续恢复。办园经费主要来源于主办单位自筹、国家补助和入园幼儿交纳学费;教养、保育人员多从小学女教师中选调。1985年,关津幼儿园被评为驻马店地区幼儿教育先进单位。

第三节 小 学

官办小学 清光绪三十年(1904年),县署将大吕书院改建为官立高等小学堂。光绪三十四年,又将县儒学改建为初、高等小学合校的县立两等小学堂。宣统元年(1909年)增设两等小学堂1所。不久,由于社会动乱,除县立高等小学堂外,2所县立两等小学堂先后停办。

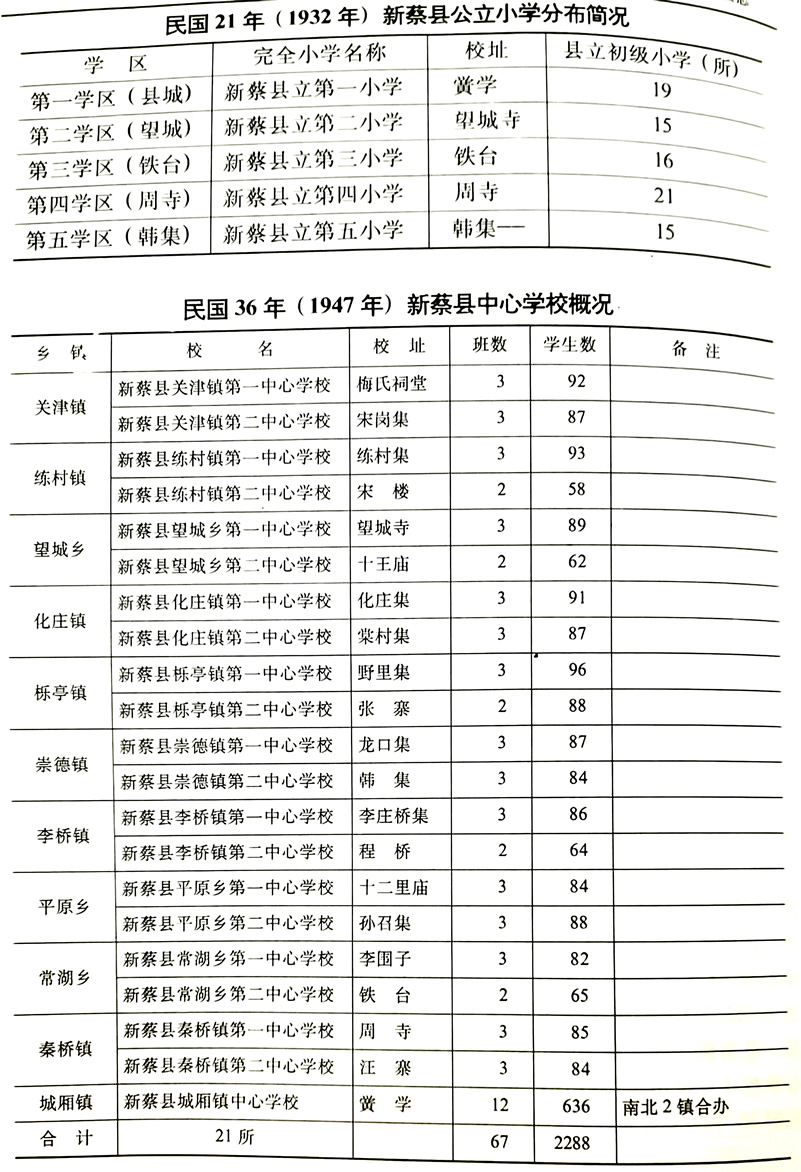

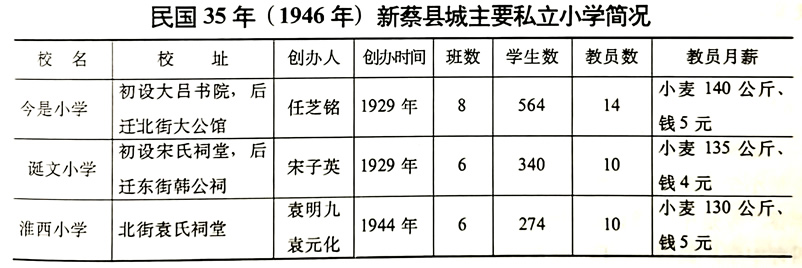

民国元年(1912年),创办县立女子小学堂和模范初级小学各1所。民国6年,改初等小学堂为国民学校。民国8年,原官办高等小学堂改为县立第一高等小学堂,设于儒学旧址的两等小学堂恢复改称县立第二高等小学堂。民国10年,县立第一、二高等小学堂分别改称第一、二完全小学,全县城乡相继开办国民学校50余所。嗣因兵匪灾荒连绵,各官办小学大部停办或处于时办时停状态。民国17年,国民革命军冯玉祥部张汝奎旅驻防新蔡,社会秩序安定,全县相继开办各类官办小学40余所。至民国21年,全县计有县立完全小学5所,学生1066名(其中女生256名),初级小学86所,学生1992名(其中女生587名)。抗日战争爆发后,苏鲁豫皖鄂5省20余县随父母流亡来新蔡就读的学生日增,全县相继开办中心学校(完全小学)21所,保国民学校(初级小学)236所,在校学生19068名。民国36年,全县尚存各类官办小学212所,学生17545名,次年全部停办。

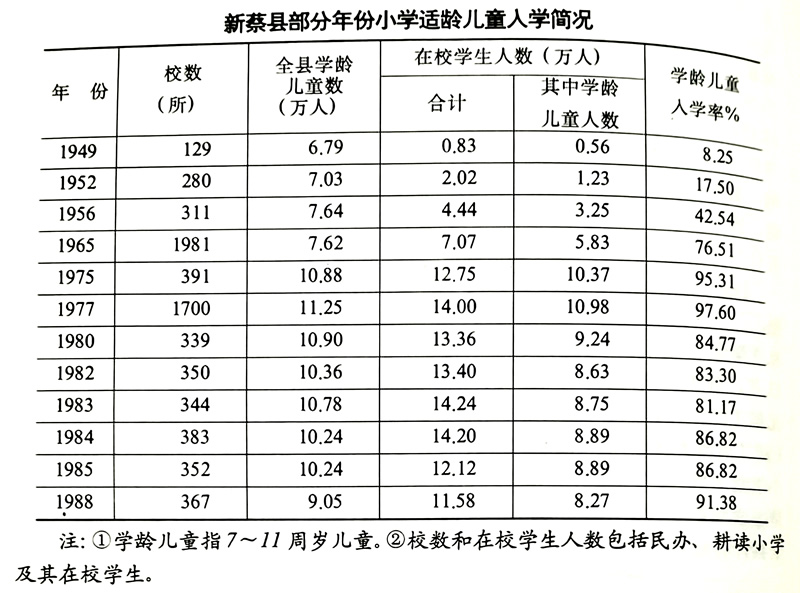

公元1949年3月,县民主政府接管全县小学,明令高级小学由政府公办,初级小学实行民办公助,由各区乡普遍设立。翌年9月,将257所原县立完全小学、中心学校和保国民学校合并为129所区乡小学。此后逐年发展。1952年全县计有完全小学9所、中心学校39所、乡小232所,学生20169名。1957年全县小学达349所,在校学生47261名。1961~1962年,随着国民经济的调整,全县小学调减为370所,在校学生39303名。1964年,进一步发展耕读小学、简易小学等多种办学形式,全日制小学激增到1329所,在校学生32783名,耕读小学等946所,在校学生43469名,学龄儿童人学率84.5%。1966年“文化大革命”开始后,耕读小学、简易小学等多种办学形式废止,学龄儿童人学率逐年下降,1971年降至37.1%。1974年贯彻周恩来总理“把普及小学教育作为一项大政来抓”的指示后,学龄儿童入学率当年增至95.3%,1977年达97.6%。由于“文化大革命”运动的影响,教育质量甚低。1979年,开始调整布局,在重视提高适龄儿童入学率的同时,致力提高教育质量,使学生在德、智、体几方面得到全面发展。1988年,全县计有公办小学359所,在校学生114626名。

民办小学 清光绪二十八年(1902年)塾师刘积勋等开始在县提倡改良私塾,创办新学,并于县城西街首创私立初等小学堂1所。自是,县内改良私塾兴办私立学堂之风渐起。至宣统二年(1910年),全县计先后开办简易私立初等小学堂13所,其中县城4所,乡村9所,学生200余名,后因社会动荡陆续停办。民国元年(1912年),六圣宫主持张宗德于宫侧(今汽车电线厂)首创私立女子小学堂1所(后改为官办)。民国10年,曹子干于县城商会街路东旧典史署再创私立女子小学堂1所。民国18年春,县绅任芝铭、刘沛直接管平民学校,分别创办私立今是小学和私立大同小学。次年,大同小学并人县立第一完全小学。至民国34年,全县计有私立小学12所,学生1364名,民国37年全部停办。

中华人民共和国成立后,县人民政府提倡由群众集资有计划地发展民办小学。1953年,全县民办小学发展到29所,学生2214名。1958年全县民办小学猛增到212所,学生13688名,1962年全部停办。此后,县内遂无单纯的民办小学,多系同一所学校内,既有公办教师,亦有民办教师;经费既有官拨,亦有民筹。1964年,学校迅猛发展,大量聘用民办教师,当年计有小学民办教师2226名。1982年起,重新提倡私人办学。1988年,全县计有私立小学48所,学生2000余名。

教会学校 唯信义小学1所。民国22年(1933年)2月由基督教信义会新蔡支会创办,址县城西街福音堂。教师3名,学生60名(男女生各半),经费由教会筹拨。民国37年被县民主政府接管,后改为城关第三完全小学。

第四节 中 学

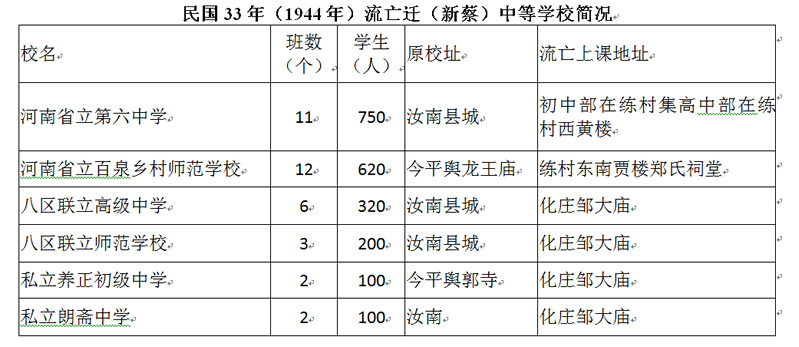

民国20年(1931年)8月,县当局于城隍庙创办县立初级中学;诞文小学、今是小学同时增招初中班,分别改称私立诞文女子中学和私立今是中学。民国29年春,今是中学增设高中部。次年,黄琴声、王灵轩等于县城东关法隆寺创办私立四育中学。民国31年,赵重熙于李桥镇创办私立大吕中学。民国33年,袁明九等于县城北街袁氏祠堂创办淮西学校,分设小学、中学2部。翌年,范效纯等在韩集创办私立鲖阳中学(后改称三英中学);四育中学增设高中部。民国35年秋,杨崇英在县东望城寺创办私立蔡东中学;诞文女中同时于县城南关金粟禅林寺扩办男中部,增设高中班。此外,民国33年6月日军占领汝南县城时,设在汝南县境的省、区立和部分私立中等学校,随河南省第八行政区专员公署纷纷流亡新蔡上课(翌年秋迁返原址)。民国36年秋,全县官办、私立中学停办。

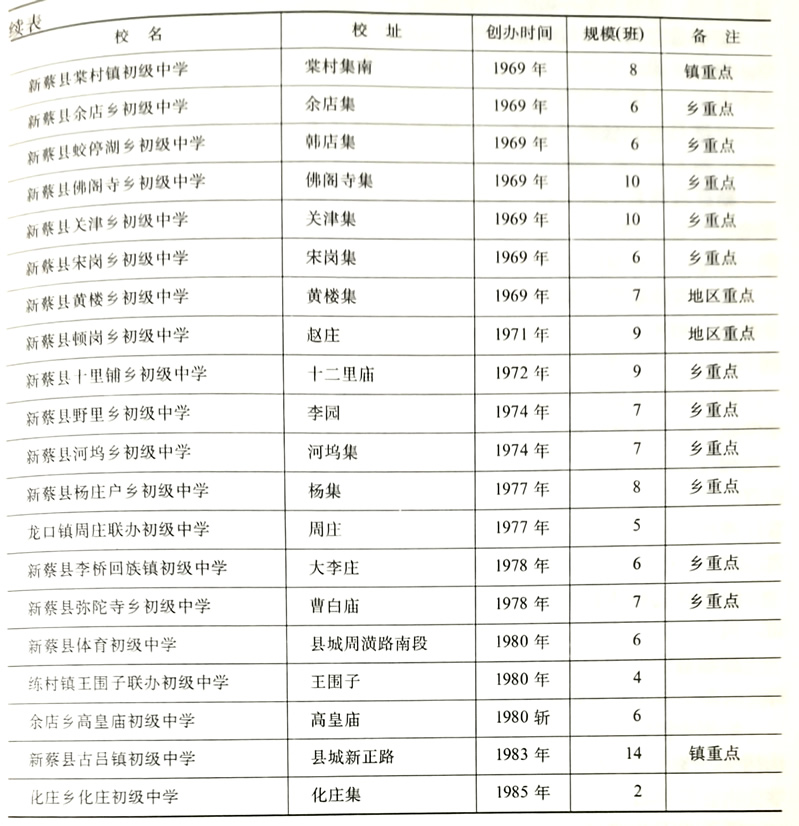

民国37年12月中旬,中共豫皖苏边区第八中学迁入新蔡私立今是中学旧址上课。翌年2月,校本部迁汝南,其“留守处”继续招生,改称豫皖苏边区第八中学新蔡分校,1950年7月改为新蔡县初级中学。1953年,于四育中学旧址开办新蔡县第二初级中学。1956年第二初级中学增设高中班,1961年更名新蔡县高级中学(完全中学);韩集、化庄、练村、砖店4所完全小学“戴帽”增设初中班,改为初级中学(时称“戴帽中学”)。翌年,又在孙召、涧头、陈店增设全日、半日制“帽中”所。1958年,上级提出“大力发展民办中学,尽快普及初中教育”口号,当年开办中学8所,50班,全县初级中学增至17所,97个教学班,高小毕业生几乎全部入初中,教学质量普遍下降。

1961年,调整中学布局,压缩学校规模。高级中学由14班减为12班,初级中学由46班减为27班,每班学生定额50名。余店、宋岗、李桥3所“帽中”撤销。1963年后,普通中学迅速发展,各人民公社开始试办半耕半读中学。至1965年,全县初级中学(包括民办耕读中学)达66所,在校学生5381名。1966年秋,公办中学停止招生,民办中学全部停办。

1969年,按照上级指示,各人民公社普遍设立高级中学,生产大队办的小学普遍增设初中班。1978年,全县初级中学在校学生达44869名,占总人口的5.6%,是1965年的8.3倍。由于中等学校发展过快,中学教师多由小学教师充任。同时,由于强调推广程庄农业劳动学校“经验”,以参加体力劳动取代学习文化课,普通中学教学质量严重下降。后经连续3年的调整压缩,小学附设初中班全部裁撤,在校学生总数基本控制在2.1万名左右。

第五节 专(职)业学校

新蔡县师范传习所(讲习所)清光绪三十四年(1908年)创办。初址县城山陕会馆(今县政府东院),民国初改址大公馆(今县人大常委会北侧),民国12年(1923年)迁附于县立第一高等小学堂。次年改附于县立第二高等小学堂。嗣因社会动乱停办。

新蔡县立短期师范学校 民国29年(1940年)创办,附设于县立初级中学。每届1班,学制1年。民国35年停办。

新蔡县立简易乡村师范学校 民国29年(1940年)创办,附设于县立初级中学。每届1班。学制初为1年,招收初中毕业生。民国31年改为4年制,招收高小毕业生。民国35年停办。

新蔡县立初级师范学校 民国35年(1946年)创办,初址关津,后迁县城东关,学制3年,次年停办。

新蔡县简易师范学校 原名新蔡县短期师范学校,1950年2月创办,翌年7月增招3年制初级师范班,改称新蔡县简易师范学校。学校初址文昌宫(今古吕镇第一完全小学东侧),1952年迁四育中学旧址。1954年春并入信阳第二师范学校。

河南省新蔡师范学校 1956年7月设立,与新蔡二中(今今是中学)同校,分师范、初中2部,翌年秋并入信阳师范学校。1958年秋重设,仍与“二中”同校,1961年7月撤销。

新蔡县教师进修学校 1953年创办。原名星期日教师进修学校,翌年春更名小学教师业余进修学校。校部设在县文教科,各区设分校,重点培训不及初中毕业文化程度的小学教师,1958年撤销。1970年恢复,更名新蔡县师资培训班,址原四育中学(今新蔡二高)东院,1980年定名新蔡县教师进修学校,1985年经省教育厅考核验收,批准为中等专业学校。设有小学教师离职进修班和中师、高师函授班,校舍百余间,占地面积7000多平方米。

新蔡县乙种桑蚕学校 民国元年(1912年)金粟禅林寺僧创办。有桑田百余亩,教员2名,校长、司事各1名。民国35年停办。

新蔡县职业讲习所 民国22年(1933年)县民众教育馆创办。主要传授养蜂、石刻、木工和草帽编织等技术。民国35年停办。

中州中医学校 民国32年(1943年)关津枣林中医梅凝华创办。初址关津梅氏祠堂,翌年迁址枣林村。开设课程有药物、方剂、伤寒、温病、妇科、儿科等,学生由各保荐送,每届员额35名。民国36年停办。

新蔡县卫生学校 1953年创办,原为卫生培训班,翌年停办。1955年复设。后时办时停,且无固定校舍。1973年专用校舍(位于县城周潢路南段路西)建成后,定名新蔡县卫生学校,占地面积11625平方米。至1988年,该校共开办各种培训班30余期,培训初级卫生人员2098名。现有教职工27名,教学楼1幢,生活用房78间,总建筑面积2135平方米。

新蔡县农业技术学校 1958年7月创办,址蛟停湖农场。设农学、农业机械、畜牧3个专业,教师22名。1961年3月停办。

新蔡县技工学校 1958年7月创办,址文昌宫旧址。教职工35名。设车工、锻工、钳工、铸工、木模、汽车驾驶6个专业,招收初中以上文化程度的社会青年。专业课采用全国技工学校统编教材,文化课使用普通高中统编教材,所有设备均由省劳动厅配发。1959年4月,校长原振声作为全国唯一的县办技工学校代表,出席在上海召开的全国技工学校先进经验交流会。1961年7月,学校停办,300名毕业生中的城镇非农业人口学生,全部由县统一分配工作。

新蔡县林业技术学校 1964年9月创办,初与新蔡高中同校,1966年8月迁黎庙园林场更名新蔡县林业劳动大学,后迁入县城周潢路中段西今新蔡县第一高级中学处。学生实行半耕半读,毕业不包分配。1971年停办。

程庄农业劳动学校 原名涧头农业中学,1964年8月创办,址望城寺。1966年3月,驻队工作组让师生全部搬入涧头公社程庄大队,分散在贫农、下中农家吃住,参加生产队集体劳动,由生产大队直接管理,改称程庄农业劳动学校,学制2年,“以贫下中农为老师,以田间当课堂,作物为教材”,从此,学生学习无教师、无教室、无教材,名曰“干中学”。学生毕业后,对小麦、棉花、玉米等主要农作物的栽培管理,均有一定的实践经验,多被社队聘用为农业技术员。1968年10月,《人民日报》、《红旗》杂志、《解放军报》等报刊发表河南省革命委员会关于该校的调查报告《一所贫下中农管理的新型学校》后,全国各地前往参观学习者络绎不绝。新蔡县各人民公社普遍开办“程庄式”农业劳动学校,普通中小学亦纷纷效仿,推行其“以劳代学”“经验”。1975年更名程庄农业劳动大学,设农学、水利、气象、畜牧、医学等6个专业,由队办改为社办,在驻马店地区招生,学制、性质不变,教学方式仍为“以劳代学”。鉴于该校给全县乃至全国教育事业造成的严重不良后果,1977年被勒令停办。

新蔡县体育中学 1973年创办,原名新蔡县业余体育学校,1980年8月改定今名。1981年7月增招文化班,学制、课程、招收对象均与普通初级中学相同。1988年,该校共有6个教学班,在校学生337名,教职工32名,校舍72间。

新蔡县农业机械化学校 1977年4月县农业机械管理局创办,址县城周潢路南段路西,占地8871平方米,建筑面积约1000平方米,其中厨房4间、宿舍30间、教学礼堂9间、机库2间;教职工6名,课桌50套,大中小型教练拖拉机各1台、五铧犁1部。该校无一定学制,使用教材为全国中等农业机械化学校通用课本。该校自建校迄1988年,共培训各种农业机械化专门技术和管理人才2958名。

新蔡县农民中等专业学校 址县城西北郊宋坟庄。1981年创办,原名新蔡县农业技术学校,设农学、兽医2专业,学生由各社队从回乡的初、高中毕业生中推荐,经考试择优录取,毕业不包分配。1984年经省政府批准为河南省重点成人中等专业学校,改定今名,在驻马店地区招生,性质变。1988年,该校共5个教学班,在校学生250名,教职工31名,实验地40亩。

化庄农业高级中学 1983年由化庄高级中学改建,址化庄乡姜庄林场,设农学、畜牧、林学3个专业班,有校舍120间,耕地80多亩,牲畜5头,小型拖拉机2台,载重汽车1台,砖瓦厂1座。1988年,该校共有教职工35名,其中专任教师28名;在校学生339名,其中附设普通初中班学生194名。

新蔡县戏曲学校 1985年4月县文化局创办,附设于县豫剧团,学制1年,男女兼收,旨在为农村业余剧团培养演员。当年招收学员50名。次年停办。

新蔡县今是职业中学 1986年6月原今是中学校友任馨环等人创办,址河坞乡宁庄青年农场,是一所含私立成份的集体所有制学校,国家不负担办学经费,教师由校董事会聘请。学制初为1年,招收高、初中毕业的社会青年,以学习生产技术为主,辅以中等文化补习课。翌年改招初中职业班,学制3年,除讲授普通初级中学全部课程外,每周加授生产知识课6小时。1988年,该校共有3个教学班,在校学生168名,教职工14名,土地150亩,房屋21间,手扶拖拉机、柴油机、水泵各1台。

其它专业学校(班)1985年后,新蔡城乡开始出现一些个人或单位开办的裁剪、刺绣、养殖和钟表、家用电器维修等专业技术学校、培训班。这些学校、培训班多以盈利为目的,收费较高,学期较短。报名学习者多为农民和少数城镇无业青年。

第六节 业余学校

民众学校 清光绪三十四年(1908年),于县城山陕会馆设立宣讲所,配专、兼职宣讲员各2名,号召民众自愿人所听讲。宣讲内容,首重“圣谕广训”,次在“教育宗旨”、“劝善全科”和“白话新闻”等,旨在所谓“广开民智”,向民众灌输忠君思想和封建伦理道德观念。宣统二年(1910年)四月,县城始设简易识字学塾,劝导民众识字。明令凡幼年未上过学者,“肩挑负贩、店徒仆役、车夫马厮,不论何人,不分年龄,皆可入塾”,并供给书籍、文具,免费识字。入塾者每日早晚上课识字,以读会、背熟1600个常用字为毕业。当年,全县共设简易识字学塾16所(县城7所,乡村9所),学员228名。

民国时期,民众教育的主要对象是市民、职工、店员和失学超龄儿童。民国16年(1927年)设立通俗教育馆,统管全县民众识字、书报阅览、体育游艺和通俗讲演诸事。次年8月,在驻军冯玉祥部张汝奎旅长主持下,分别于县城大吕书院旧址和西大街路南(今县豫剧团驻地)开办平民学校和民众小学各1所。

民国20年,依照国民政府教育部《识字运动宣传计划大纲》和河南省教育厅颁布的《河南省识字运动实施办法大纲》规定,首设新蔡县识字运动委员会,并采取筹增社会教育经费、推广民众识字学校、筹设民众教育馆3项措施,先后设立注音符号传习所、通俗讲演所各1处,开办平民学校、民众学校和民众识字夜校多处,各校均按学员年龄分为12~18岁和19~40岁2种班级。翌年1月,通俗教育馆改为民众教育馆,县教育局增设社会教育科,各区同时设立民众教育委员会。民国28年,县政府要求各乡镇中心学校一律附设民众班。民国31年,又通令全县各中心学校一律开办民众识字夜校,并据实呈报县府备案。开设课程有国语、算术、精神讲话、时事政治、经济知识和家庭常识等,每早或下午学习3~4小时。

尽管县当局兴师动众,竭力倡导,但许多学校多系经费、师资不足等原因,或令行不遵,或时办时停,流于形式。且因兵匪灾害频仍,连年军事供应浩繁,出钱出力,出丁出粮,致使“民生困顿达于极点”,无力上学识字,至民国34年,全县仍有文盲336534人,占总人口的87.2%,半文盲14500人,占总人口的3.76%。民国36年,各类民众学校停办。

农民业余学校 1949年12月,部分区、乡开始试办农民夜校。翌年11月,县冬学委员会和各区乡文教委员会相继成立,全县先后开办以当年“立冬”开学、次年“春分”结束的冬季农民识字学校(简称冬学)460处、分散学习班331个,参加学习识字的18500名学员均为农民协会会员。1952年11月,县冬学委员会改称扫除文盲工作委员会,下设办公室,全县先后组织速成识字班1234个,参加速成识字学员45360名。各识字班按照祁建华的“速成识字法”,通过学习拼音、突击生字、练习阅读和写话作文4个阶段、授课124小时后,50%左右的学员能够阅读一般浅显通俗读物和写300字左右的短文。翌年,由突击性扫盲改为举办常年性农民学校(简称“民校”),原参加速成识字的15000名学员全部转人民校学习。学员按居住远近分组编班,农闲集中多学,农忙分散少学或不学。嗣因自然灾害影响,在1950~1952年的3年国民经济恢复时期,扫盲毕业学员转入高小班继续学习者仅310名,已脱盲的2842名学员30%左右复盲。

1955年,农民业余教育再次形成高潮,全县共开办扫盲班1969个,参加扫盲学员74668名。与此同时,县人民委员会还在县城开办农村基层干部扫盲学校1所,分甲、乙2班,抽调社队主要干部中的文盲离职脱产学习,每期3个月,以能识2000~3000个左右常用字为毕业。至1957年底,参加学习的5000余名农村干部,90%以上达到扫盲毕业标准;常年民校发展到2231班,学员138845名,业余高级小学发展到206班,学员8920名,开办业余初级中学5班,学员256名。扫盲班教材采用省编《农民识字课本》,“业中”、“业小”分别使用普通中、小学统编教材。

1958年,在“大跃进”口号影响下,全县出现大办“红专大学”热,共开办各类所谓“红专大学”896所(班),人学学员78173名,各“红大”一般均设有工业、农业、商业、水利、医药等10多个所谓的系、科;开办扫盲班3216个,学员178373名。声称通过百日学习,培养所谓“研究生”14022名,各类“专家”1005名,全县80%以上的文盲脱盲,成为“无文盲”县。由于当时参加各类“红大”学习的学员多为高小毕业生,基础课一般选用初级中学教材,专业课脱离实际,各取所需,因而为时不久全部停办。扫除文盲工作虽取得一定成绩,亦因大轰大拥,操之过急,一阵风过后不少文盲脱盲又复盲,农民学习文化的积极性大挫,全县农民业余教育至此中断。

1962年后,扫除文盲工作开始恢复并逐步走上正规,至1964年底,全县计有各种扫盲、“业小”、“业中”和农业技术班(组)400多个,学员万余名。1966年“文化大革命”运动开始后,全县农民业余文化学习再度中断。1974年虽有恢复,但因强调学习推广天津郊区小靳庄政治夜校“经验”,农民学校改为政治夜校,以学政治、批叛“资产阶级”和唱“革命样板戏”为主,很少实施文化教育。1979年后农民业余文化教育重新恢复。1981年起,提倡15周岁以下文盲、半文盲儿童入全日制小学学习,免交学费,允许迟到、早退和带弟妹上学,并开始对农民进行技术教育。至1988年,全县先后开办乡级1年制农民技术学校10所46班,在校学员3445名(其中练村、弥陀寺2所乡镇办农民中等技术学校被定为驻马店地区重点农民技术学校)、农民初等学校25所,在校学员1300名,除龙口、弥陀寺、余店十里铺外,其余19个乡、镇均达到基本无文盲标准。

职工业余学校 1950年2月,县直机关的部分基层工会组织,于县城西街联合开办职工干部业余文化补习学校1所,吸收县直机关中不及高小文化程度的在职干部和勤杂人员参加学习,分中级(相当高小)初级(相当初小)2班,专兼职教师各1名,每晚7时半至9时半上课。同年8月,全县普遍开展扫除文盲工作,县直机关、工厂又相继开办职工业余文化补习学校、补习班7所(班),参加扫盲和文化补习的职工干部多数脱盲毕业,陆续转入业余初中班学习。1958年,中共新蔡县委要求县直机关85%的文盲职工和高小以下文化程度的干部一律参加各种业余学校学习。各区乡机关亦先后一哄而起开办各种职工干部业余学校(班)。至1961年,除县印刷厂职工业余学校继续坚持外,余均先后停办。1963年,县直机关职工干部业余文化补习学校重新恢复,教学成绩佳于他县。1965年,县职工干部文化补习学校教师王宪成应邀赴北京参加全国职工业余学校教材座谈会。1966年“文化大革命”开始后,全县职工业余教育再度中断。

1980年,县内职工业余教育再次恢复,县直职工业余文化补习学校重新开班。1982年起,县直各单位开始对1968~1980年初中毕业、1971~1980年高中毕业而实际文化水平达不到初中文化程度的职工和未经专业技术培训的3级工以下的职工实施文化、技术补课,限期达到初中文化水平和3级工应知应会标准,每年参加补课者千余人,统考合格率均达75%左右。1984年3月,驻马店地区工农教育委员会在新蔡县召开全区职工教育现场会,推广新蔡县职工教育经验。1986年,县职工业余文化补习学校于县工人俱乐部新建3层12个标准教室教学楼1幢,使用面积1000多平方米。

中央农业广播学校新蔡分校 1981年7月,县农业局创办广播学校1所,初名新蔡县中央农业广播学校,后更名中央农业广播学校新蔡分校。学员多为在职农业技术员和农村知识青年。

电视大学教学班 1982年,县教育局于教师进修学校附设电视大学辅导站,开办河南广播电视大学2年制英语、数学、理化专修科“电大”班,配有专用彩色电视机、录音机和授课磁带。学员多为中小学教师,平时分散收看电视台教学课程,定期到站集中面授辅导。1985年,驻马店地区“电大”分校开始在新蔡县招收3年制中文专修科“电大”班,学员全部实行离职集中辅导上课。未参加“电大”学习的中小学教师及其它行业人员,多根据专业需要,自发收听、收看中央人民广播电台、中央电视台举办的各种专题讲座。1985年后,全县每年均有上千人收听、收看中央和省广播电台、电视台的外语、企业经济管理等各种专题知识讲座。

函授站 1958年改小学教师业余进修学校为新蔡县师范函授部,下设15个函授站。当年招收中师函授生600名,并将原进修学校的158名学员全部转为函授学员。参加函授者多为中小学教师。次年,全县达不到大学专科学校毕业水平的中学教师和达不到中等师范毕业水平的小学教师,一律分别参加高、中等师范函授学习。1962年,为加强各级学员的学籍管理,县函授部同时建立中师、专科、本科函授组织,并在韩集、涧头、砖店3个学区重点开展8个中师函授试验班。“文化大革命”期间,函授中止,函授部、站撤销。1978年,恢复函授教育,于县师资培训班重新设立新蔡县函授站。1985年前后,社会上一度出现“文凭热”,全县每年均有数百名青年教师和干部、职工参加各种专业函授班学习。

第七节 盲聋哑人学校

1958年12月,县人民委员会于县城西南3公里处的高风口村创办新蔡县盲聋哑学校1所。翌年2月首次招收盲生30名、聋哑生18名;11月招收第2批聋哑生40名,并扩招1个孤儿班,学生37名。1960年冬迁校于县城南关,次年8月定址县城西北2公里处的宋坟庄。校舍99间,实验地70亩,生产人员36名。学校设有医疗室、缝纫厂、铁木厂、农场和农副产品加工厂;生童入学后,在学习文化、接受残疾治疗的同时,还可学到一定的生产技术。学校除供给生童全部生活、学习费用外,每月均发给一定数量的津贴费。为活跃生童的课、工余文化生活,学校还组织有盲童乐器队、歌舞队和哑童篮球队等。

1962年,该校改为河南省信阳专区儿童教养院。1965年更名河南省驻马店地区儿童教养院,接收洛阳、郑州、三门峡等地流浪孤儿、盲哑残人141名,设孤儿3班、哑生1班,由省、地、县3级共管。1970年停办。