第二章 货 币

第一节 币 种

金属币 据县内出土货币证实,春秋战国时期,境内流通的主要为楚金币“郢爱”。该币呈正方形,厚4毫米,边长13毫米,重14克。此后至中华人民共和国成立前,在新蔡市场流通的金属币,主要有制钱、铜元、银两、银元及少量元宝等。

县内称制钱每枚为1文,千文为1贯或1串(县民俗称1吊),小钱千文合银1两;大钱每枚合银1分者“当十”,合银1.钱者“当百”。此币在县内流通达2000年之久,民国初年停用,今民间仍有少量收藏。

清光绪三十年(1904年)至民国年间在新蔡县流通的铜元有“光绪铜币”、“大清铜币”2种,每枚均当制钱10文,110枚上下可兑银1两。民国初年,县内流通的还有“开国纪念币”和“孙中山纪念币”等铜币。民国25年(1936年),国民政府发行新式铜币半分、1分2种,在县内流通时新币1分合铜元3枚。百枚分币兑换法偿币(纸币,简称法币)1元。抗日战争暴发后,各种铜元在县境停止流通,今民间收藏极少。

县内通行银两始于汉代,盛于明、清,分银锭、小锞多种,重1两以下银粒称碎银,在市场作辅币流通。清光绪年间,渐被银元所取代,民国22年(1933年)废止。

清末县境流通的银元初为“光绪元宝”(亦称“龙洋”),后“宣统元宝”、“大清银币”陆续流入。辛亥革命后,流通的银元以袁世凯、孙中山头像币和英国“站人”币为多,蒋介石头像币、“船洋”、湖北洋、江南洋、四川洋次之,另有少量墨西哥“鹰洋”、波斯银币等。民国24年(1935年)国民政府令禁银元流通后,新蔡民间仍有银元流通。后法币贬值,通货膨胀,银元流通量增大。中华人民共和国成立后,银元由中国人民银行兑换入库,但至今县内民间仍有少量储存。

民国24年,国民政府发行面值为壹分、贰分、伍分、壹角等镍质辅币,境内均有流通,但为时不久,即自行废弃,今民间收藏极少。

1957年起,中国人民银行多次发行壹分、贰分、伍分3种金属辅币,县内一直流通至今。1980年4月,增发壹角、贰角、伍角、壹元4种金属币,1984年10月1日,增发中华人民共和国建国35周年金属纪念币,境内均流通不多,部分为县人收藏。

纸币 清末至今,县内市场流通的纸币,先后有大清银行、四明银行、中央银行、中国银行、交通银行、中国农民银行、垦业银行、中国通商银行、中国实业银行、县公款局及各商号、中州农民银行等解放区银行和中国人民银行发行的各种钱票、法偿币、海关金单位兑换券(简称关金券)、金圆券、经商股票以及“中州”、“冀南”等10余种地方币和人民币。

民国初年,县内私出钱帖(钱票、商业流通券)者颇多,面额有1串、2串、2种,8串可兑换银元1枚。省财政厅于民国13年(1924年)11月赴新蔡检查私帖后称:县内私出钱帖,漫无限制,几乎人尽可出,尤以商会、公款局各要绅所出最多。民国15年(1926年)袁英破城后作废。民国36年,县城“义利源”商号发行“经商股票”,每股票值法币50元,发行量不多,未几停用。

民国24年,国民政府令废银元,改用纸币,规定中央、中国、交通3银行发行之纸币为法币。民国31年起,法币由中央银行独家发行。县内市场流通的有面额为壹元、贰元、伍元、拾元的主币和壹分、贰分、伍分、壹角、贰角、伍角的辅币。法币1元比价银元1枚。后陆续增发贰拾元、伍拾元、壹佰元、伍佰元、壹仟元、壹万元、拾万元乃至壹佰万元以上的大面额法币。

民国20年5月发行关金券,至民国32年始在新蔡境内流通。1关金比价法币20元。民国37年8月增发金圆券,以金圆券1元折法币300万元的比价收兑法币,并强行收兑金银,停止关金券流通。时,县内市场流通的金圆券面额有壹元、伍元、拾元、伍拾元、壹佰元5种。此币在县内流通未及3月,因通货膨胀,物价飞涨,自行废弃,民多信用流入县境的中共各解放区银行发行的“中州”、“冀南”、“华中”、“北海”、“东北、“晋察冀”、“长城”、“西北”、“热河”、“鲁西”10种地方币。民谣称:“国民党的一刀切(币新、纸质优),不如八路军的烂豆叶(币破,纸质劣)”。1948年12月,中国人民银行发行全国统一货币人民币。翌年人民币开始在新蔡市场流通,面额有壹元、伍元、拾元、贰拾元、伍拾元、壹佰元、贰佰元、伍佰元、壹仟元、伍仟元、壹万元、伍万元12种,县银行同时开始收兑各种地方币,195,0年上半年兑换结束。1955年3月,中国人民银行发行新版人民币,4月1日起收回旧版人民币,新版人民币1元兑换旧版人民币1万元,同年5月10日兑换结束。新版人民币面额主币为壹元、贰元、叁元、伍元、拾元5种,辅币为壹分、贰分、伍分、壹角、贰角、伍角6种。1954年增发苏联版叁元、伍元、拾元3种人民币,翌年5月14日起,苏版人民币在县境停止流通,陆续收回。今县内市场流通的人民币,比1955年仅少面额叁元的1种。

第二节 流通与管理

货币流通 中华人民共和国成立以前,县内货币流通情况缺载。

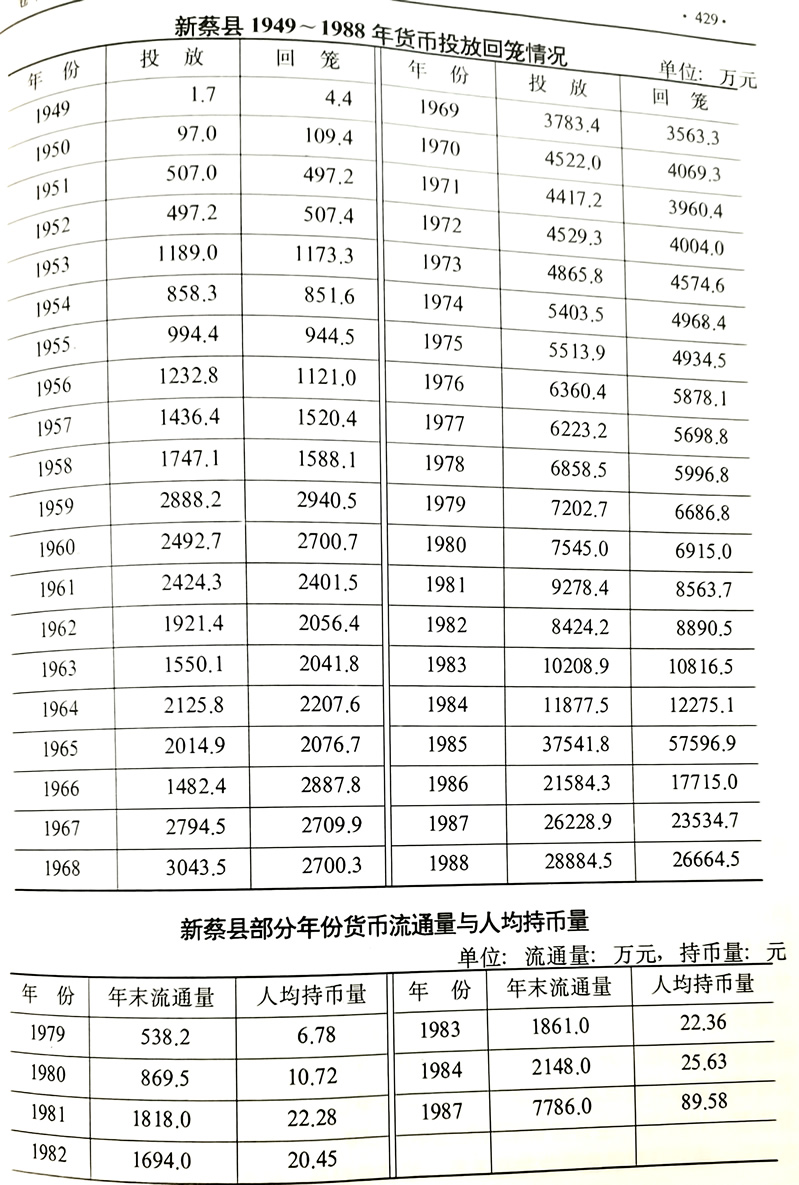

中华人民共和国成立以来,除1949、1950、1952、1957、1959、1960和1962~1966、1982~1985年15个年份县内货币投放总额小于回笼总额(回差)外,其余年份投放总额均大于回笼总额(投差),并逐渐增多。1949~1988年,共投放现金25.2亿多元,回笼现金26亿多元,回差额7787万元。1978年后,由于商品经济的发展,市场货币流通量逐年增加。1987年末,县内货币流通量7786万元,比1979年增长13.5倍,比1983年增长3.2倍;全县人均持币量比1979年增长12.2倍,比1983年增长3倍。

货币管理 1949年以前,县内货币管理情况不详。

〔金银收购与配售〕中华人民共和国成立后,国家允许个人持有金银,但不得计价使用,严禁金银在市场流通。县内一切单位和个人,生产采集或回收的金银一律按国家牌价交银行收购;土地改革果实中的黄金、白银、银元均需集中向银行兑换人民币,不得自行分配。1949~1988年的40年间,除1979~1985年未见收兑外,县银行共收兑黄金13037克、白银408702克、银元71215枚。收兑量较大的年份为1950~1952年和1955~1960年。1950~1952年,年均收兑黄金1276.3克、白银2298克、银元1386.3枚;1955~1960年,年均收兑黄金623克(其中1960年2915克)、白银41796克(其中1959年117051克)、银元4208.7枚。收兑量最小的是1979~1988年,累计收兑黄金10克、白银263克、银元47枚,其间1987年仅收兑银元1枚。收兑牌价:黄金,20世纪50年代至70年代中期,每克3.04元,1975~1981年调至16.2元,1982~1983年调至22.4元,1984年调至26.6元;白银,50年代每克0.04元,80年代调至0.20元;银元由50年代的1:1调至80年代的5:1(人民币5元兑换银元1枚)。

〔现金管理〕1950年7月,县人民银行开始对县内企事业单位、机关团体、部队、学校和集体经济单位实行现金管理,当月存人现金(旧版人民币)2.1335亿元,转帐(旧版人民币)7.8183亿元。1951年,各单位开始编制现金收支计划,并与县银行建立结算往来。1952年,全县有48个单位按季分月编制现金收支计划,74个单位在银行建立货币管理户头,单位现金均能按规定存入银行。

1958~1961年,由于“大跃进”、“反右倾”和自然灾害的影响,现金管理失控。1962年3月,贯彻国务院所颁银行工作《六条》,精减职工、减少工资支出、缩短基本建设战线和社会集团购买力、货币投放减少,现金管理开始好转。1963年,全年投放货币总额1550.1万元,回笼货币总额2041.8万元,净回笼491.7万元。1965年7月,将县人民委员会直属105个单位库存现金限额,适当压缩和调整,最大限额120元(人民医院),最低限额10元(广播站)。

“文化大革命”期间,县内商品供应不足,影响现金回笼。1967~1976年10年间,全县货币净投放3870.7万元。

〔工资基金管理〕始于1962年。是年,凡县内全民所有制和县属集体所有制单位,均按季分月编制工资计划,报主管部门审查核定,交银行监督支付,因而较上年节约工资2万元。1976年,县银行会同县计划委员会、劳动局协商,建立工资基金管理办法,开始对国家机关、团体、国营企事、基本建设、交通运输单位,实行工资监督,建立工资基金手册,核定各单位职工人数和工资总额,作为支付工资依据。1980年,全县受管工资基金单位250个。1984年后,县内工资基金管理制度化,银行计划股按单位建立人员、工资登记册,凭审批手续监督支付。

〔基本建设资金管理〕1952年8月至1954年4月,县内基本建设投资拨款由县交通银行办理。此后,基建资金由县财政局兼理,1979年起,改由县建设银行专门管理。主要是对预算拨款和自筹资金实行计划管理,限额控制,审核建设计划项目,坚持基建程序,实施拨款监督,根据国家的投资政策,合理地控制投资规模、投资结构和方向。县建设银行对工程决算审查时,详细核算工程造价,制止乱取费用,以节约国家建设资金,同时帮助施工企业加强成本管理,挖掘企业潜力,提高施工企业经济效益。1980年,县建设银行对在县人民银行开立的所有基建帐户全面清理销户,分别按照不同资金来源和性质,全部转县建设银行开立账户。是年起,县建设银行对县内有偿还能力的项目投资,改拨款为贷款,变基建投资无偿使用为有偿使用。1985年,对下达的计划项目,凡资金未存足的逐户清理,督促其限期按计划足额存入建设银行,资金不足、手续不全者,停止拨款。