第一章 商 业

第一节 体制

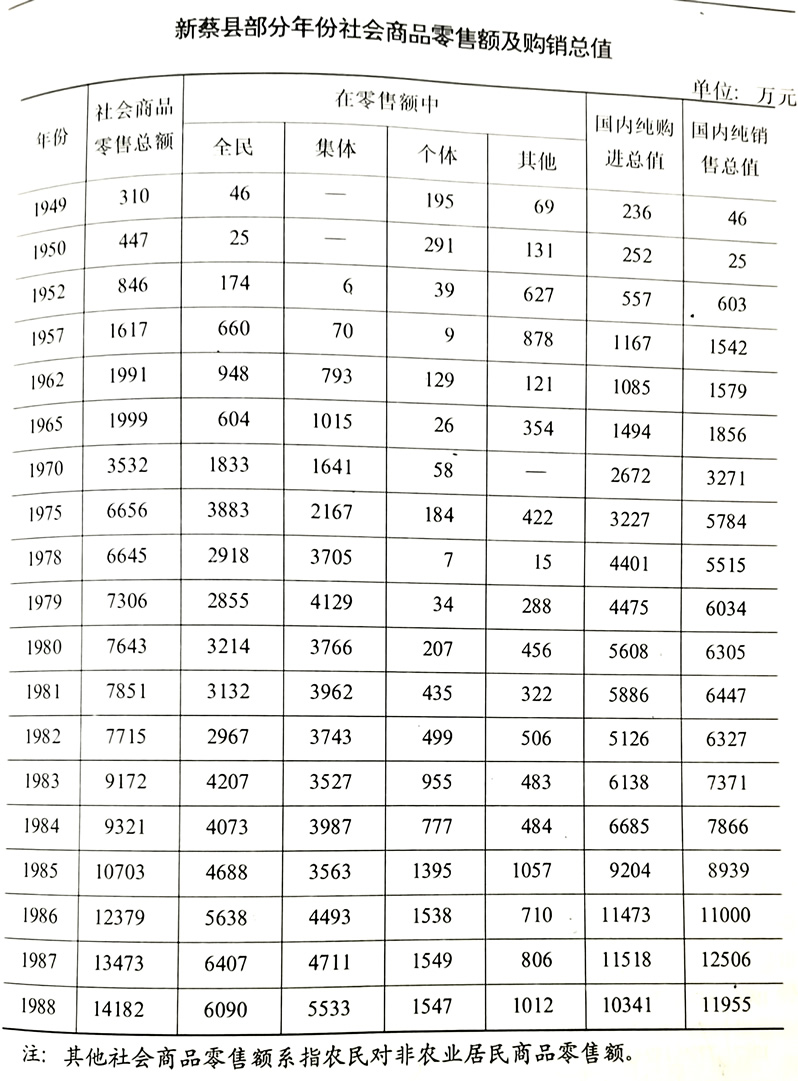

国营商业 1949年5月,国营汝南贸易公司于新蔡县城开设宏顺商店,经营百货、日用杂货、食盐、粮食等商品,为县内有国营商业企业之始。同年7月,成立新蔡县新华书店。8月,宏顺商店交属新蔡。翌年,宏顺商店奉命解体,分设为百货公司、粮食公司、酒类专卖分销处。1951年4月,新蔡、正阳2县盐店合并,组成新蔡县贸易公司,经营范围扩大。1952~1956年,木材、煤炭、五金交电化工、纺织品等专业公司相继成立,国营商业逐渐上升为主导地位。1952年,全县国营商业社会零售额比重由1950年的5.6%提高到20.6%,1957年上升到40.8%。

1958年,县供销合作社、服务局并人县商业局,并先后将供销合作社商业、合作商店(社组)等集体所有制商业纳入国营商业;将私营个体摊贩合营,过渡为地方国营,人员全部实行工资制,吃国家的“大锅饭”。1961年起,重新调整商业体制,恢复县供销合作社建制;供销合作社企业、合作商店(社组)及个体摊贩,陆续退出国营商业。1968年9月,精简机构,县商业局、物资局、供销合作社及其各所属专业公司,全部撤销,分设若干服务站。1969年底撤站后,原行政、企业机构陆续恢复。

1988年,全县国营商业企业有百货公司、食品公司、副食品公司、五金交电化工公司、医药公司、石油公司、蔡州商场、盐业批发处、粮油议价公司、饲料公司、物资总公司(下辖物资综合贸易、金属机电、轻化建材、工业煤炭、煤业建筑器材、木材6个全民所有制专业公司)、乡镇企业供销公司、种子公司、农机供应公司、烟草专卖公司、对外贸易公司、新华书店、工业品贸易中心、农副产品贸易货栈等共27个,批发零售门店384个,经营人员4200名,设施占地约100万平方米,固定资产原值1042万元,流动资金1106.3万元。

集体商业 民国时期,新蔡县先后创办的集体所有制商业社、城乡消费合作社、十五保合作社和城关消费合作社,规年(1949年)前先后解体。中华人民共和国成立后,县内集体所有制商业有较大发展,主要有供销合作社、公私合营商店、合作商店、知青商店和各乡、镇、部门办的商业企业等。1988年,全县共有各类有证集体所有制商业企业807家,从业人员5338名,固定资产950多万元,流动资金860多万元。

〔新民消费合作社〕民国17年(1928年)县民刘积勋等60人联合自发组成。每股法币10元,每人限投1股,入股社员1000名,共有股金1万元。凡入股者,股份权利一律平等。合作社设董事5名,监察3名,经理、助理、会计各1名,社务员、雇役各若干。民国23年解体。

〔城乡消费合作社〕县政府合作事业指导室指导创办,成立于民国35年(1946年)。人股者多为市民、小商。经营品种为日用杂货、糕点、酱、醋、咸菜等。由于社会混乱,民国36年秋解体。

〔十五保合作社〕民国35年(1946年)成立,亦为县府合作事业指导室指导创办,入社者多系乡绅和保甲长。经营品种为日用杂货和小件铁、木农具等。与城乡消费合作社同时解体。

〔城关消费合作社〕民国36年(1947年),县城宋良臣等人创办,主营日用杂货。翌年停业。

〔新蔡县供销合作社联合社〕1950年12月,成立新蔡县供销合作总社筹备委员会。当月,在县供销社筹委会指导下,化庄区建成全县第一个农村供销合作社。翌年,全县11个区供销合作社全部建成;县城党政机关、企事业单位、群众团体的干部职工、中小学教师集股成立职工消费合作社(1956年12月与城郊供销合作社合并为城乡供销合作社)。同年7月,正式成立新蔡县供销合作总社(1953年更名为新蔡县供销合作社,1983年改称新蔡县供销合作社联合社,简称县联社)。

供销合作社商业建立初期,由于政府在商品分配上优先照顾,价格上给予优待,并降低银行贷款利率,1年内免征所得税,适当减征营业税,合作社商业得以迅速发展,至1952年底,全县入社社员2万多户,股金3万多元,1956年入社社员发展到10万余户,股金近20万元。1957年,全县供销合作社商业社会商品零售额比重,由1952年的9%提高到31.4%。

1958年,县供销合作社并人县商业局,其下属的农业生产资料供应、土产品推销2个经营部(后分别改称农业生产资料公司和土产公司)转为国营商业,各基层供销合作社全部改民办为官办。1961年,恢复县供销合作社建制,供销合作社商业重新退为集体所有制商业。1968年9月,县供销社再次与商业局合并。1975年虽与商业局分设,仍属国营商业。1983年1月,供销合作社商业实行体制改革,始还社于民,改为集体所有制商业,恢复供销合作社组织上的群众性,管理上的民主性,经营上的灵活性。县联社和各基层供销合作社均重新恢复设立社员代表大会和理、监事会。

〔公私合营商业与合作商店(社组)〕1955年冬,全县掀起对私营工商业的社会主义改造高潮,国家对资本家采取赎买政策,实行公私合营,对私方资产评价入股,国家按规定支付股金定息,在国营经济领导下,国家与私方共同经营,同时引导小商小贩走合作化道路,有店铺者纳入合作商店,无店铺者纳人合作社、组。至1956年底,全县“对私改造”结束,共组建公私合营商业企业4个,入股私方138户,149人,股金9.07万元;合作商店(社组)179个,1242户,1341人,资金5.8万元。当年,公私合营商业企业与合作商店(社组)社会商品零售总额12.6万元(其中公私合营6.65万元),次年增至22.2万元(其中公私合营9.46万元),比重由8.7%提高为14.6%。1958年,公私合营商店、合作商店(社组)并入县商业局新设采购站,组建为新蔡县城关国营综合商店。1960年后,合作商店(社组)退出国营商业,分建百货、文具、副食品、杂货4个合作商店,隶属城关镇领导,业务指导分别归属县百货公司、糖烟酒公司、县供销合作社。1970年,4店合一,重组为综合商店,隶属城关镇和县商业局双重领导。1973年综合商店撤销,分建为副食、百货、杂货3个专业合作商店。1980年8月,经县人民政府批准,成立新蔡县集体商业零售公司,辖百货、副食2个合作商店,附属县商业局领导。1983年,杂货业析出成立新蔡县日用杂品综合公司,由县供销合作社代管。

〔知青商店与乡镇、部门办商业企业〕1979年以后,随着“改革开放”政策的贯彻执行,许多乡镇和县政府直属行政、企事业单位,为广开财源,安排各自所属职工干部家属和待业知识青年就业,相继成立劳动服务公司,兴办知青商店和各类商业经营公司、贸易货栈。1988年,全县共有知青商店(门市部)89个,经营人员760名。各知青门店、公司、货栈经营商品与国营、供销合作商业大体相同。

私营个体商业 民国时期,县内商业全为私营,多系个体。据民国35年(1946年)调查,全县共有私营个体商业4483户,从业者6722人,涉及40多个行业,其中以食品业、粮行业、布匹业、日用百货和杂货业为多。个体商贩中,相当一部分为流入城镇的破产农民,经过土地改革,他们大多返乡务农;部分停业、转业商贩于1950~1952年间又重新复业。1954年,全县私营商业1447户,从业人员1693名,资金12.01万元,当年销售总额156.2万元。后经社会主义改造,至1956年底,全县私营个体商业仅存6户6人,另有为供销合作社代购代销个体商户238户238人。1958年,私营个体商业全部取缔。1961年后,个体商业一度兴起。1962年,个体商业社会商品零售额129万元,占全县社会商品零售总额的6.5%。1966~1976年间,私营个体商业被视为“资本主义尾巴”遭到批判,受到种种限制,全县私营个体商业濒于绝迹。

1978年后,农村集市贸易逐步开放,私营商业重新活跃,私营个体商户渐增:1983年,全县有证私营个体商业1895户,从业人员2530名,资金49.9万元(其中城镇707户,从业人员1141名,资金10.8万元);1985年增至2045户,从业人员2486名,资金58.3万元(其中城镇702户,从业人员991名,资金24.1万元);1988年,全县私营商业资金增至112.7万元,商品零售额783万元。

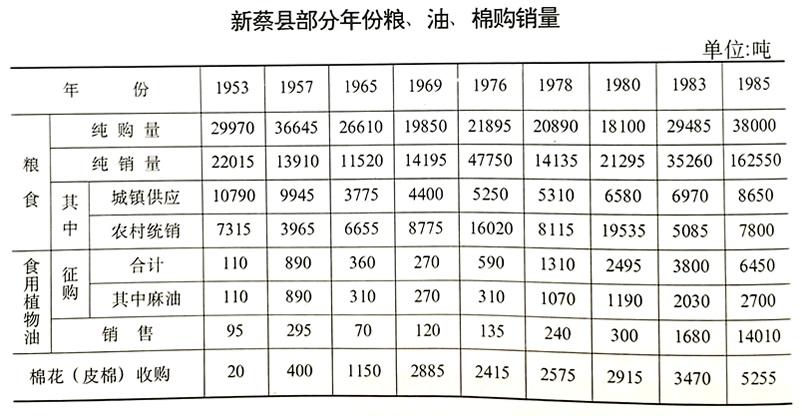

第二节 粮棉油购销

自由购销 明、清至民国,县内粮食、油料、油脂均为分散自由贸易。民国时期,私营个体粮行、粮坊遍及城乡,仅县城即有大小粮行20余家,除当地自销外,苏、浙、皖、陕及东北等地粮商常来采购,新蔡大豆在苏、浙、皖等省享有盛名。每年新谷登场,官商、粮行,抑价收购,囤积居奇,待青黄不接时,抬价抛售,牟取暴利。

中华人民共和国成立初期,县内国营粮食公司、基层供销合作社、私营个体粮食商贩,均可上市自由采购或销售粮食,农民手中余粮亦可入市自由交易。1951~1953年11月底,为平抑市场,县粮食公司和基层供销合作社共收购粮食2519万公斤,油脂43.5万公斤,销售粮食2219万公斤,油脂43.5万公斤,销售价格-般低于市场价格1~3成。

1953年12月,新蔡县开始对城镇居民和农村缺粮人口实行粮食计划供应,县内粮油购销由国家粮食部门统一经营,私营粮商全部停业。县粮食部门先后在县城和各大集镇设置34个粮食市场,城乡居民均可入市交易,调剂余缺。1958年起,规定粮食征购入库期间,关闭粮食市场,禁止粮食交易。1963年起,各国营粮油交易所随行就市,开展粮油议购议销业务,1968年中止。1979年以后,粮食市场全年开放,允许单位、集体、个人在国家政策许可范围内经营、贩运,不受行政区域限制,城镇商贩可以下乡采购,自由经营;国营粮食部门恢复议购议销业务。1980年县粮食局成立粮油议价公司,议购议销业务从省内扩大到省外,年购销量500万公斤左右,仅1983~1985年即盈利170多万元。

统购、统销 1953年12月,全县开始对粮食实行计划收购和计划供应,即统购统销。农民留下口粮、种子粮、饲料粮和完成公粮(农业税粮)任务后,余粮由国家统一收购。其方法是,在宣传动员、调查摸底、自报公议的基础上、自上而下层层分配统购任务。上级当年分配全县统购任务(贸易粮)1050万公斤,实际完成1107.5万公斤。1954年实行以率计购办法,贯彻“购余粮不购口粮,多余多购,少余少购,不余不购,缺粮供应”政策,分别按省府规定的12种统购率差统购,最低统购率(余粮10公斤以下)为60%,最高(余粮300.5公斤以上)95%。1955年,全县实行粮食“三定”(即定产、定购、定销)办法,增产不增购。1958年后,由于实行高征购政策(1959年全县粮食征购人库5208万公斤,占当年粮食总产量的60.3%),加之严重自然灾害,1959年冬至1960年春,全县人民生活限人极度困境,造成饿死人的不幸后果。1961年后,粮食产量有所回升,征购数量有所减少,生产元气得以恢复。1965年,县内粮食征购实行“一定三年”政策,全县征购基数为2229万公斤;遇重灾调减,丰收适当多购。翌年起调整为2528.5万公斤。1971~1975年,征购基数为2716万公斤(含5%地方附加机动粮)。1979~1980年,两次调减后为2134万公斤。1981年起,省对县实行粮食征购包干办法,新蔡县包干任务为2650万公斤(其中定购任务2134万公斤,超购任务516万公斤),县将任务包干到公社(乡、镇)、生产大队(村)和农户,连同4%的县附加粮(全县86万公斤),一并征购入库。1985年起改统购为合同定购,实行“倒三七”比例计价办法,即30%按统购价,70%按超购价收购。

1963年,县粮食部门按照国家规定,在县内实行粮食超购奖售政策,即在完成征购基数后交售的余粮作为超购,超购部分给予工业品奖售。次年改为加价办法,小麦、大豆按统购价加价60%,玉米、杂粮加40%。1966年统购价格提高后废止加价。1979年恢复超购加价,加价幅度为50%。

油料统购与粮食统购同时实行。生产者所产油料,除按规定标准扣留口油(每人每年1.25公斤)、种子外,全部卖给国家。1955年起,鼓励油料生产,对增产部分,购其90%,10%留给生产者自食。1958年实行“全购、全供、加奖励”办法,除留种子外,全部卖给国家,每出售芝麻50公斤,奖油1公斤(1963年改奖售化肥20公斤、棉布票4市尺)。1966~1967年,按“三定”政策,留足种子、口油(标准为:人均出售油脂2.5公斤以下者,0.5公斤;2.5~5公斤者0.5~1公斤;5公斤以上者1~1.5公斤)外,统购余油的95%;超产者,国家增购其超产部分的5%。1971年起,油料统购实行“一定五年”政策,全县核定统购任务75万公斤,全靠芝麻、棉子,当年仅完成47.5万公斤。此后大力发展油菜生产,相应扩大芝麻种植面积,统购任务连年超额完成。1983年起,改统购为合同定购,实行“倒四六”比例计价办法,即40%按统购价,60%按超购价。1985年,全县收购油脂769万公斤,其中麻油345万公斤,创历史最高纪录。

县内棉花(棉制品)统购统销始于1955年。是年起,絮棉、棉制品一律凭票供应。棉农生产的棉花除缴纳农业税和按规定留用部分棉花(每人每年不超过皮棉1公斤)外,全部按规定价格卖给国家,私营棉花商贩和加工业一律不得经营籽棉和皮棉的收购、贩运、加工自销业务。当年,全县收购皮棉26万公斤,较上年增购18.5万公斤,是1953年收购量的13倍。1979年起实行超购加价,超购部分加30%,翌年在此基础上再加10%。1984年按原加价金额的80%比例加价,实行平价加价的综合价。1985年改统购为合同定购,合同内按原加价金额的70%比例加价,按综合价结算,合同外不予加价,当年收购皮棉525.5万公斤,是1980年收购量的近2倍,创历史最高水平。

粮食的计划供应(统销),农村贯彻“保证生产、控制销量、合理分配、重点安排”方针,实行“定销”,即对缺粮者,核定销量,凭证、分月供应:口粮标准为每人每月12公斤(贸易粮);种子按复种面积每亩7.5公斤;饲料,牛驴每头年供180公斤,骡马360公斤。1981年实行包干政策后,改定销为供销,当年供,次年还。由于自然灾害频繁,每年还借均有尾欠。1982~1984年,全县供(赊)销2929.5万公斤,归还2032.5万公斤,尾欠897万公斤(其中1984年尾欠720万公斤),1985年县粮食部门支付银行利息15万元。

城镇粮油计划供应始于1954年。是年1月起,机关工作人员每月售给原粮20公斤、工人22.5公斤、市民15公斤;食油每人每月0.5公斤。1956年,改原粮为成品粮,实行凭证供应,工商等行业食用粮油按计划供应。1958年起实行按人分等定量供应。1961年,供应标准降低。1962年后,食油按人定量,月供0.25公斤。粮食人月定量标准为:

体力劳动者:特重体力劳动者,一等27.5公斤,二等26公斤,三等25公斤;重体力劳动者,一等24公斤,二等22.5公斤,三等21公斤,四等20公斤;轻体力劳动者,一等19公斤,二等17.5公斤,三等16.5公斤。

脑力劳动者:一等16公斤,二等15公斤,三等14.5公斤。

大、中学生:一等16.5公斤,二等16公斤,三等15.5公斤。

居民:10周岁以上13公斤,满8周岁12.5公斤,满7周岁11.5公斤,满6周岁10.25公斤,满5周岁9公斤,满4周岁8公斤,满3周岁6.5公斤,满2周岁5.5公斤,满1周岁4.5公斤,不满周岁3公斤。

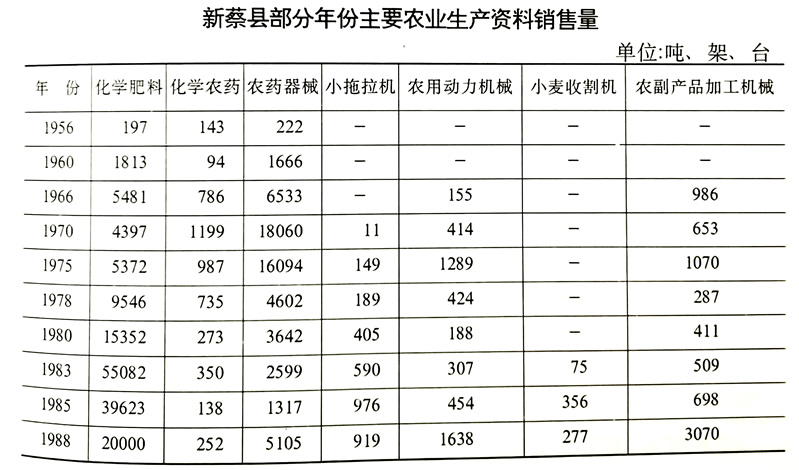

第三节 生产资料购销

农业生产资料 20世纪50年代以前,县内销售的农业生产资料多为当地产品,少数当地无产者,由私营行商和个体商贩从外地采购。1954年,县供销社开始推广供应解放牌水车,七时步犁等新式农具和化学肥料、化学农药及农药器械,当年销售化肥3吨、农药4吨、农药械4架、各种小件农具8万多件。1956年后,八时步犁、双轮双铧犁、小型收割机、小型播种机等农机具先后在新蔡销售,各基层供销社均配有农机技术人员,传播化肥、农药的使用和新式农用机械的使用维修技术,每逢农忙和抗旱之际,赴田间、井台等生产现场指导。1957年,为解决农业生产的畜力不足,县供销部门协助全县165个农业生产合作社3次从外地购进耕牛3493头,1959年又先后从四川、云南、贵州、湖北、安徽、青海、内蒙古等地购回骡马等大牲畜1746匹(头),1957~1979年累计购回耕牛、骡马等大牲畜10919头(匹)。1972年起,为解决农业生产迅速发展化肥、农药供应紧缺的矛盾,县供销社系统和部分人民公社、生产大队开始生产土化肥、土农药。由于土法生产的化肥、农药成本高、质量差,1980年前后全部停产。

1980年后,农村普遍实行土地联产承包责任制,农民竞相购买生产资料,手扶和小四轮拖拉机、化肥、农药等的销售量急剧增加。1983年,全县销售化肥55082吨,小型拖拉机590台,分别比1978年增长4.77倍和2.12倍。1985年销售小型拖拉机976台,是1983年的1.65倍。

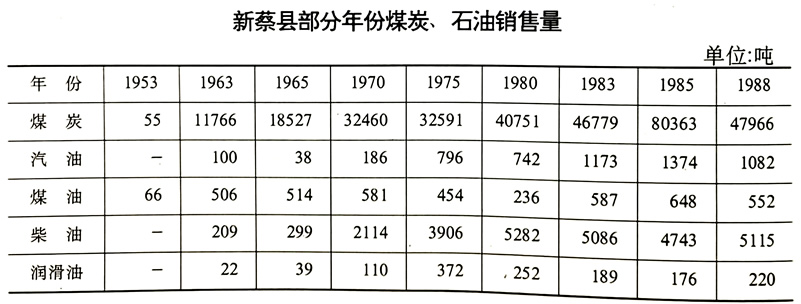

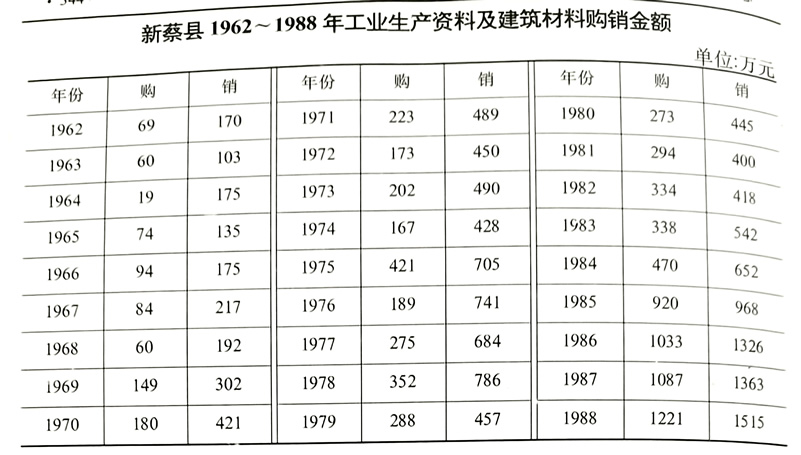

工业生产资料 县内购销的工业生产资料,主要是煤炭、石油、金属材料、机械电力设备和轻工业化学产品。

〔煤炭〕 民国时期,除锻打烘炉和铸造小件农具外,城乡居民做饭均烧柴草,故煤炭销售量极小,均系私商从禹县、焦作、鲁山、宝丰等地自由采购。中华人民共和国成立后,实行国家计划调拨,由国营商业部门统一计划供应。1956年初,成立新蔡县煤炭经营处,8月改组为中国煤业建筑器材公司新蔡县支公司(简称煤建公司),并先后于县城东北隅和练村、砖店设煤场3处,开始向城乡居民供应生活用煤。由于境内农村作物秸杆充裕,烧煤做饭者极少。1968年,煤炭供应趋向紧张,城镇非农业人口实行定量供应生活用煤,其他用煤一律经审批后售给。1977年始,工业和生活用煤分开经营,工业用煤由工业煤炭公司(1988年7月改称燃料公司)供应,生活用煤由煤建公司销售。1981年,煤建公司首建城关蜂窝煤场,开始向城乡居民供应蜂窝煤。1985年后,生活用煤敞开供应,农村做饭用煤者渐增。

〔石油〕民国8年(1919年),外地小商首次来新蔡挑担叫卖煤油(时称“洋油”),斤(500克)价制钱2000文。民国12年,当地商人郭祥九于县城创办“洋油公司”,专门经销煤油。之后,县内10余家杂货行(铺)相继兼营煤油业务。由于县内石油市场受外商和时局控制,价格多变,销量甚微,用煤油点灯照明户,城镇约为30%,农村不足10%。

中华人民共和国成立后,县内石油经营初归百货公司主管,后属煤建公司兼营,各基层供销合作社和合作商店销售。1956年以前,仅售照明用油,年销售煤油400吨左右。1958年起,开始经营汽油、柴油和润滑油,当年销售石油499吨(其中煤油402吨、汽油46吨、柴油42吨、润滑油9吨)。此后,随着各种农用机械和交通运输机械的发展,县内石油销量不断增加,1988年达6915吨,其中煤油552吨、汽油1028吨、柴油5115吨、润滑油220吨。

〔金属材料、机电设备与轻化产品〕 民国时期,新蔡县工农业生产落后,少量物资流通均系私营行店根据市场所需购进,以市场买卖方式交易。工业生产所需的钢铁多系收购民间废旧犁铧、犁面、铁锅等,砂铁主要从商城购进。中华人民共和国成立后,各种金属材料、机电设备和轻化产品均由计划部门掌握,经物资部门供应,重点为工业生产提供设备、零配件和生产所需原材料,其中金属材料20%左右用于城乡建房。县物资部门购销的金属材料、机电设备和轻化产品主要有钢材、生铁、铜、锡、铝、锌、铅、金属制品、电动机、变压器、汽车、仪表、量具、刃具、轴承、阀门、焊机、焊料、砂轮、电石、硫酸、盐酸、烧碱、纯碱、硝铵和橡胶制品等。销售中,指令性计划价拨商品,按计划部门安排销售;根据市场信息自行采购商品,在补充计划缺额后,用以调节市场;小型常用商品,酌情自行销售;汽车、变压器等大型设备则根据计划指标和用户需要,以销定购,直接从厂家进货转售用户。1980年以后,国家指令性计划商品减少,除碱、酸等类外,其余大部分商品不再由国家计划调拨,主要靠市场调节、采购供应。

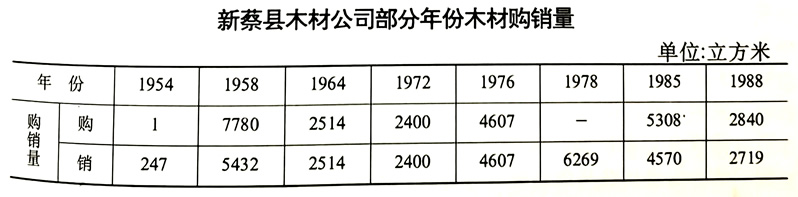

建筑材料购销

〔木材〕 20世纪50年代以前,多为本地材,由各木料行边收边供,民用木材自给有余,仅从外地购进少量杉木檩杆。中华人民共和国成立后,各类木材均由计划部门掌握,国营商业物资部门经营。1953~1960年,县木材公司共收购当地木材1.07万立方米。此后,由于1958年烧炭炼铁造成的大量伐林,当地木材收购困难,县内用材主要靠国家调拨,由东北、西南部分省、区调人。1961~1985年,全县共购进外省各种木材13.3万立方米,国外进口2200立方米,其中1975年从外地购进7488立方米,创外购木材历史最高纪录,主要用于灾民建房。

〔其它建筑材料)民国及20世纪50年代,县内经营的木材以外的建筑材料主要有砖瓦、石灰、水泥、油毡等。1961年后,陆续增加沥青、平板玻璃和石棉制品等商品的购销,货源为国家指令性计划调拨和生产经营部门协作调剂。计划内价拨商品一般占总购进额的15%,重点用于农田水利、工业交通等重点项目的兴建、扩建和改造。1978年后,城乡普遍兴建、更新房舍,建筑材料供不应求,物资部门开始广泛采购计划外材料,工业、商业、乡镇企业等主管部门和供销合作社系统、工商行政管理部门,纷纷成立经理部或经销公司、木材(包括木制品)交易市场,扩大经营范围,经营竹、木、水泥等建筑材料,全县日交易额万元左右。

废旧物资回收 民国时期,县内废旧物资回收,多为个体商贩兼经,挑担走乡串户叫收或以物易物换收。中华人民共和国成立后,国营集体企业中的报废设备及边角下料由物资部门回收,社会上的零星废旧物资由供销合作社回收。据1954~1957年、1965~1967年和1976~1985年的不完全统计,县供销社共收购废钢铁374.4万公斤、废铜6.5万公斤、废铝1.9万公斤、破布11.6万公斤。1983~1984年机电产品报废处理中,县物资部门共回收废钢材0.7万公斤、、废铁11.8万公斤、废铝0.06万公斤、废钢0.4万公斤、废汽车4辆、报废机电产品20余万件。

第四节 生活资料购销

日用工业品 民国时期,百货、日用杂货、五金交电化工等日用工业品均由各私营店铺根据市场需要自行采购,多靠船运和肩挑车推输入。食盐、红白糖、火柴、煤油、纸张、绸缎布匹等多从东路蚌埠、无锡、上海等地购进,颜料、百货、杂货等多由汉口等地采购,铜铁用具、黑矾、牙碱、五色纸等多来源于北路开封等地,煤炭、石器、窑货等自西路输入,各类商品均在市场敞开自由销售。县内外销产品除粮油外,主要是生猪、猪油、猪鬃、活鸡、牛羊皮、黄狼皮和桑蚕茧、生丝等。生猪、猪产品、活鸡、皮毛等多销往汉口,桑蚕茧、生丝多销往江、浙等地。

中华人民共和国成立后,较长时间内计划商品实行统购包销,三类商品以销定产。1957年以前,商品购进基本按经济区域流通,后改按行政区域流通,逐级分配下达,主要从驻马店二级站进货。1979年后,商品流通环节减少,非计划商品增多,各批发零售单位可与省内外开展横向联系,产销直接见面,自行选购,商品采购渠道遍及全国各地,但主要采购点为驻马店、阜阳2市。

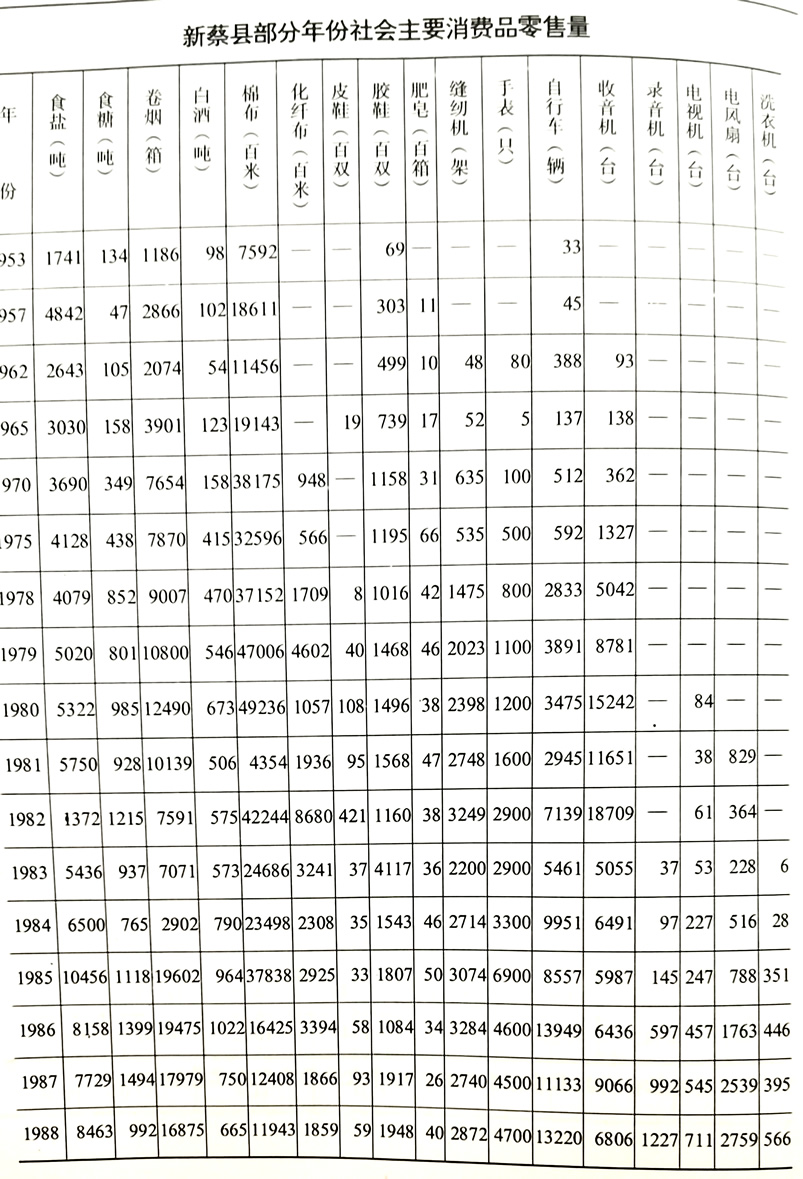

20世纪50年代末至60年代初,商品供应紧缺,部分商品实行凭票定量供应,个别商品高价销售,以稳定市场。1966年后,商品愈加紧缺,供不应求,甚至牙膏、电池、肥皂亦成为紧俏物,凭票排队或托人情(俗称“走后门”)购买商品的现象持续多年。1978年后,各类日用工业品全部敞开供应。随着人民生活水平的日益提高,社会商品零售额逐年增加。1988年,全县社会商品零售额1.4亿多元,分别为1952年、1957年、1965年和1978年的16.8倍、8.8倍、7.1倍和2.1倍,其中消费品零售额约占社会商品零售总额的70~80%。

农副产品 民国及其以前,县内农副产品均由私营和个体商贩根据市场需要自行购销。中华人民共和国成立后,购销业务初归供销社经营,1953年后粮食、油料和生猪、鲜蛋、畜产品购销业务相继划归粮食、食品、外贸部门经营,1983年后烤烟划归烟草公司经营,其余农副产品仍归供销社经营。

1956年始,县内生猪、鲜蛋、烤烟、麻类等相继实行派购,兼行工业品对换办法换购,完成国家任务以外的收购部分按议价付款。所购农副产品,除生猪、鲜蛋在当地少量销售外,其余均调外地。新蔡县农副产品购销中,粮油外,以“三粉”(粉条、粉面、粉渣)为大宗。在20世纪60年代末至80年代初的“红薯稀饭红薯馍,离了红薯不能活”的年代里,年均收购“三粉”万吨左右,其中收购量最大的1978年达18550吨(粉条3065吨、粉面12315吨、粉渣3170吨)。

“文化大革命”中,农村养殖业、种植业、工副业等多种经营受到阻碍,农副产品收购量一度徘徊,个别产品收购量虽有增加,但进展缓慢。1978年后,除棉花、烤烟仍按计划收购外,其余农副产品陆续取消派购,实行议购议销。同时,由于农村经济政策逐步放宽,多种经营相应发展,农副产品收购量显著增加。1978年,全县收购烤烟1220吨,1985年收购麻类2965吨,分别创烤烟、麻类收购历史最高纪录。

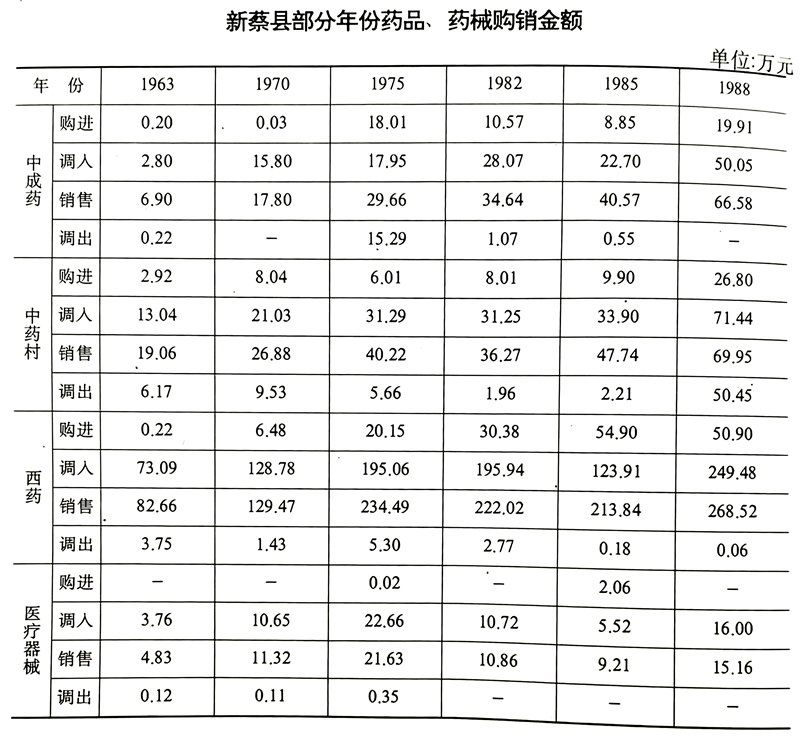

中西药品 20世纪50年代以前,县内中西药品购销均为私营药铺(店)经营或个体医生兼营。已知新蔡县开办最早、规模最大的中药铺,是明末设在县城北街由沁阳乔氏开设的“育宁堂”,因其经营有方,生意兴隆,久盛不衰。民国时期,县城中药铺,除“育宁堂”外,尚有“同德堂”、“大升堂”、“宏济堂”、“天顺堂”、“万顺堂”、“恒心堂”、“保和堂”、“太和堂”、“同顺堂”、“回春堂”、“庆余堂”、“民生堂”、“仁和堂”、“大德堂”14家,各集镇开设的中药铺有“颐和堂”、“德太堂”、“国法堂”、“济世堂”、“太德堂”、“太生堂”、“济生堂”等209家,从业人员322名。民国14年(1925年),西药在新蔡始售。民国37年,县城有经营西药店(铺)9家,各集镇部分中药铺兼营西药。1956年,县城中药铺组成公私合营国药公司,1958年转为国营医药门市部。

中华人民共和国成立后,县内中西药品初由供销社药材门市部和百货公司医药批发部主管,1957年后统归县医药公司经营。1970年前,西药、中成药全部由外地购进,1970年后,部分由县制药厂生产;中药材大部分从外地采购,少量由当地收购,购销量逐年增长。当地收购量最大的野生中药材是半夏,20世纪以前,年收购量在2.5~3万公斤之间。此后,由于机耕地面积扩大,年均收购约1.5万公斤。栽培养育药材以白芍、大青根收购量较大,白术次之。白芍年均收购约0.8万公斤,收购量最多的是1974年,。达2.8万公斤,后因造成积压,1979年后停止收购;大青根年均收购0.3万公斤左右,其中1983年收购量达1.2万公斤;白术年均收购1500公斤左右。

第五节 贸易市场

集市 明代,县城有10市,日皆有市;农村有集44处,即东路三岔口店、沈堽店、南沈 店、涧头店、顿家岗店、宋家岗店、楝村店、林村店、袁家店、崔家店、赵家店、杜家店、张家店、王老人店、邹家集、杨家集、新李家集,南路官津店、汪家店、李家店、柏家店、河坞店、铸丘店、岳城店,西路平信铺店、砖桥店、李庄桥店、葛陵店、陈昶店、草庙店、余家店、宋家店、黄福兴店,北路张六庙店、水家店、野栎店、龙口店、瓦店、杨家店、九里港店、孙招店、蒋家店、孙家店、韩家集,均为间日一市。

清代,县城有市者4:东关集、南关集、西关集、北关集,坐商多居县城内。农村集市先后废者22:沈堽店、南沈堽店、林村店、袁家店、崔家店、杜家店、张家店、邹家集、新李家集、汪家店、李家店、柏家店、铸丘店、平信铺店、砖桥店、草庙店、宋家店、张六庙店、水家店、杨家店、九里港店、孙家店;新兴者2:南路张家营、佛阁寺。

民国时期,县城集市沿清旧制。农村集市陆续发展至34个:宋岗、楝村、王老人店、赵店、顿岗、涧头、杨集、马营、徐棚、化庄、棠村、耿集、官津、许埠、河坞、张营、黄店、李庄桥、葛陵、砖店、秦桥、余店、谷安店、张堂、陈店、三仙庙、佛阁寺、野栎、韩集、蒋店、天王庙、龙口、孙召、弥陀寺。民国15年(1926年)后,战乱、兵灾、匪患频仍,加之官府摊派勒索,苛捐杂税名目繁多,县内许多集市行商倒闭,市场萧条,数年不振。

中华人民共和国成立后,集市贸易逐渐繁荣。1958年,除城关镇外,其余集贸市场全部关闭。此后,集市贸易陆续恢复,除城关、李桥、练村、涧头、化庄、龙口、韩集、野里、砖店、余店、陈店、顿岗、宋岗、孙召、杨集、佛阁寺、棠村、关津等较大集镇外,小集镇屡兴屡废,上市商品种类、数量锐减,仅少量小件农具、猪、羊和蔬菜、瓜果等。1966年后,集市贸易又受到种种限制,一度改农村间日集为3~5日集。1978年后,各种限制性规定取消,集市贸易迅速发展,商品增多,成交额大幅度增长,并逐渐形成100多个专业市场。1988年,全县集市33处。每日集者县城、关津;农历单日集者有顿岗(岗头)、徐棚、杨集、耿集、野里、蒋店、龙口、孙召、弥陀寺、砖店、余店、陈店、黄店、河坞闸;双日集者有练村、宋岗、许埠、涧头、马营、化庄、棠村、韩集、天王庙、曹白庙、李桥、黄楼、郭店、韩店、佛阁寺、河坞、三仙庙。各集市共有专业市场80个,其中工业小商品市场1个,大牲畜交易市场30个,粉条行1个,竹木行18个,粮行30个,年成交总额6331.3万元,比1979年和1985年分别增长119.2%和75%。成交商品额初以大家畜为大宗,比重约占35~40%,1984年后,肉食、禽蛋、蔬菜、工业品类比重逐渐上升,约占成交额的45%左右,大牲畜成交额比重有所下降,约占20%。

古庙会 县内古庙会始于何时缺载。民国时期,全县共有古庙会址47处,59会次,会期除县北人祖庙会7天外,其余均为3~5天。会期常有大戏公演,少者1台,多者3台,日赴会人数多者上万,少者数千,庙会形式已由古代的单纯烧香求神拜佛演变为商品交易。全县较为著名的庙会有县城4关、沈岗、金兀冢、人祖庙、闹天寺、天王庙、二郎庙、三仙庙、弥陀寺等13处。尤其金兀冢、人祖庙2庙会,1978年自发恢复以后,声势规模年大一年,每值会期,除县内城乡男女老幼外,邻近各县及开封、周口、阜阳、驻马店等地,均有不少专程赴会观光者。

物资交流会 中华人民共和国成立初期,人民政府利用原古庙会,作为农副产品交换市场,组织物资交流,庙会由是改称物资交流会。会期组织戏曲演唱和各种文艺活动,大量农副产品、小件农具、日用工业品赴会交易,风味食品更是种类繁多,男女老幼蜂拥而至,观戏购物,热闹非凡,平均日成交额3万元左右。

1956年后,全县物交会停办。1962年后,稍有恢复,但交易不盛;1966~1976年被视为“四旧”而废除。

1978年后,物资交流会因循惯例陆续恢复,商品购销两旺。1979年,全县有20个公社先后举办物交会28次,累计会期113天,上会物资品种150多个,成交金额567万元,平均日成交5万元,较平时集日提高4倍以上。1979~1988年,全县城乡共举办物资交流会231次;总计成交金额2377.4万元。

第六节 对外贸易

出口商品 清末至民国年间,新蔡县经汉口、蚌埠、信阳等地转销至国外的商品主要有大豆、芝麻、桑蚕丝、生猪、皮张等。年出口粮食、油料、油品万吨左右,牛、羊等皮张10万张左右,活猪近万头。民国23年(1934年),单是县城有字号的较大粮行就有17家,大小皮货行30余家,其中李凤元经营的“福胜常”皮行,年收购牛皮千余张、山羊板皮3000多张。

中华人民共和国成立初期,县内出口商品主要是畜产品、桑蚕丝、大头菜、芝麻油等,先后由县贸易公司、供销合作社经营,年均收购蚕茧2~3万公斤。1952年,县贸易公司收购麻油25万公斤,在驻马店与英国商人换购大蓝靛140件。翌年收购大头菜2.5万公斤,运销朝鲜。

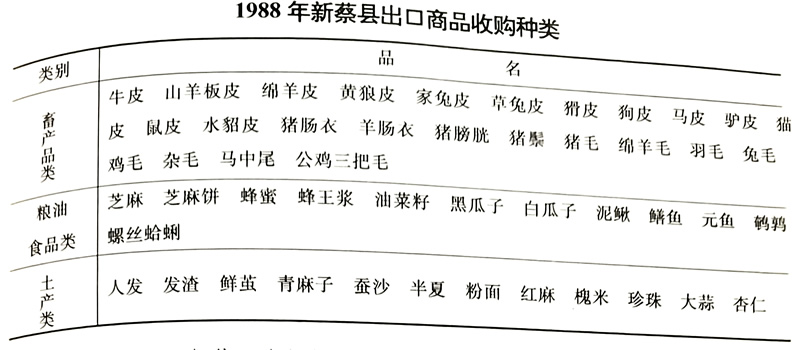

1960年县对外贸易公司成立后,出口商品改由县外贸公司经营,收购种类不断扩大,但不直接对外贸易,主要任务是组织出口货源,办理出口商品的收购和调拨业务。

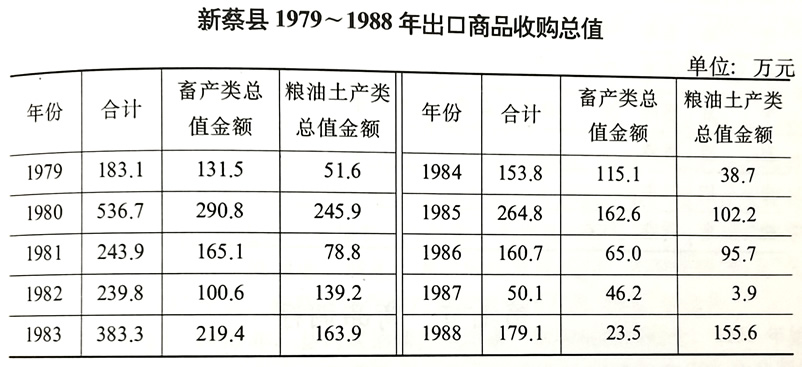

20世纪50~60年代,全县年均出口商品收购总值17万元,最高的1963年达38.95万元。此后,收购总值逐年上升,70年代年均55.4万元,1979年131.51万元。1980年后,每年收购总值多在200万元以上。

在各种出口商品收购中,以山羊板皮为大宗。20世纪60年代,年均收购39987张,最高年(1963年)收购117398张;70年代年均收购70138张,最高年(1979年)收购301307张。

新蔡山羊属“汉口路”,毛多为白色,较短、略粗,板皮呈蜡黄色,坚韧、油润,弹性好,制革后具有轻薄、柔软、粒面细致、光泽好、弹性强、不易松面等优点,适用制作各种长短皮衣、夹克、皮鞋、手套、提包、票夹及航空、军需和工业部门所需的滤油革、擦拭精密仪器和光学玻璃镜头的绒面革等,在国外享有很高声誉,近年一直成为国际市场热门货。

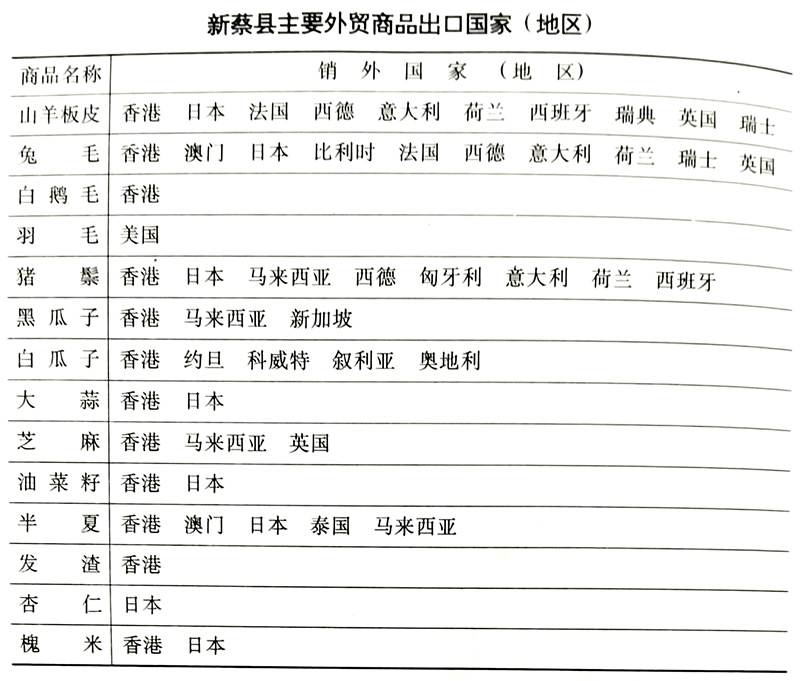

商品出口国家和地区 新蔡县的外贸商品主要出口美国、日本和港、澳等国家和地区。中华人民共和国成立以来,共销往21个国家和地区。1987年,经转销,出口商品总额125.8万元,创汇15.9万美元。

第七节 商品调存

调运 新蔡素为农业县,其调出商品,主要是农副产品,以粮食、油料、畜产品为大宗;调入商品主要是日用工业品和农业生产资料。20世纪50年代,年均调出粮食1843万公斤,棉花16.5万公斤;调入日用工业品和农业生产资料年均总值660多万元。60年代中期至70年代中期,粮食调出量大幅度减少,年均调出仅100多万公斤;棉花调出量和日用工业品、农业生产资料调入量则大幅度提高,前者年均调出量近240万公斤,后者年均调入总值2900多万元。进入80年代,粮食平均调出量恢复到1498万公斤,棉花年均调出150~300万公斤,1985年达525.5万公斤;日用工业品和农业生产资料年均调入总值近8000万元,其中1986~1988年,每年均在1亿元以上。

20世纪50年代以前,县内商品调运多以木帆船、牛马车装载或人力肩挑、手推。50年代末期始,除部分煤炭仍以木帆船装运外,其它商品逐渐改用汽车装运。70年代后,各企业均有自用汽车。1988年,全县共有企业自备载货汽车479辆。

储存

〔粮食储存〕明代,县城有预备仓1处,后废。清康熙年间新建常平仓1处,后复建勤捐社仓1处,2仓储量无考。光绪十年(1884年),常平仓实存625石。光绪十八年勤捐社仓实储粮12190石2斗5升。民国时期,分别于县城、李庄桥、袁寨、铁台、顿岗设粮仓5处,年储粮约90万公斤,以县城粮仓最大,容量约200万公斤。

中华人民共和国成立初期,县人民政府接管县城旧县仓,并先后将县城金粟禅林寺、玉帝庙、王家祠堂改建储粮。农村多租借民房接收公粮,从十里铺至黄楼沿公路两侧共租借民房100多间,储粮150多万公斤。1952年后,国家始拨建仓专款,县内开始建造永久性新仓。旧县仓、金粟寺、王家祠堂、玉帝庙先后移作他用。至1985年底,全县共有各种永久性粮仓219座,总容量7887万公斤,其中苏式仓4座,容量800万公斤;房式仓165座,容量4811万公斤;砖圆仓16座,容量200万公斤;拱型仓25座,容量1175万公斤;拱瓦仓9座,容量900万公斤。其间1969~1975年,县内兴建土圆仓风行一时,先后共建120座,容量600万公斤,由于与当地气候不适和建筑技术水平等原因,1980年前后全部废弃。

各粮仓均重视储粮管理。1955年,县粮食局设专职防化队,指导并监督各粮所、仓库开展“四无”(无虫、无霉变、无鼠雀、无事故)粮仓活动,县城西关粮库和涧头、顿岗、砖店、佛阁寺、城关、龙口等粮食管理所,长期保持“四无”先进库、所称号。1982年起,新蔡县连年被河南省粮食厅评为“四无”粮仓县。

〔石油储存〕1950年,县内煤油储存为芦席、帆布搭的临时仓。1956年始建500平方米小型油库1座,油品盛装由一次性小方箱改用重复性200公升圆桶。1958年后,随着经营石油品种、数量的增加,改以竹器、土缸盛装。1964年,油库自制4吨金属油罐20个。1968年,以省石油煤炭公司拨款10万元,首次购回50立方米卧式油罐10个。此后,又相继以省石油煤炭公司拨款购置50立方米卧式油罐35个。1975年,学习外地经验,建60立方米土油罐3个。1988年,县石油公司有柴油、煤油、汽油泵各1台,设备管道配套,发油计量表、计量室、计量工具、消防设施齐全,装卸作业全部实现机械化、半机械化,收发计量准确,柴、煤、汽油和润滑油均分区保管,专用管道、消防道路畅通,油库面积1565平方米(其中小品种油库5间,65平方米,润滑油桶装区1500平方米),库容量2000余吨。油库设主任、副主任各1名,警卫8名,计量员、售油员、装卸员、专职消防员和设备维修员35名。年售油5000吨左右,各种损耗均不超过国家规定指标,1980年后,多次被评为县和驻马店地区先进单位。

为扭转商品迂回运输,1958年在砖店建小型油库1处,1973年经扩建库容量150余吨。各基层供销合作社均设有50立方米卧式油罐1~2个。

〔日用工业品储存〕清末至民国时期,县内私营商业店铺规模不大,商品购存量很小,全县仅有库房数百间。中华人民共和国成立初期,国营、集体商业库房多系租用民房,设备简陋,通风、防湿、防雨、防鼠、防腐、防冻等条件很差。1956年,县供销合作社始建仓库9间,面积262平方米,仓棚9间,约200平方米。1958年,县百货公司建冷冻仓库3栋12间,约420平方米。此后,各国营、集体商业企业注重改善库存条件和仓库建设,至1988年,全县仅商业局下属企业和供销合作社下属企业,即有仓储面积71185平方米,其中仓库面积33904平方米,仓棚面积4662平方米,货场32619平方米,储存商品3600多种。为确保储存安全,各仓均建有岗位责任制度,实行以库定商品,以商品定货位,分区分类,合理堆码,定位编号,立卡标价等仓储保管制度。

此外,县农业机械供应公司、物资总公司、对外贸易公司、烟草公司和新华书店等商业企业,亦均有各自的物资商品仓库,总库容面积约8000多平方米。

1988年,全县年末商品库存总值6513万元,较上年下降3.2%,较1971~1979年年均同期库存总值3682万元,上升4.3%。