第三章 中国共产党新蔡县地方组织

第一节 组织 机构

组织的建立与发展 民国14年(1925年)秋,在商城县高等小学堂任教的梅子美、萧毓斌和在开封一师就读的李惠民相继加入中国共产党,他们常于假期回县,在工人和知识分子中宣传马列主义。考人黄埔军校的周定一、叶俊岭、李少鹏等进步青年在校加入中国共产党后,参加北伐军,并先后回县从事地下活动。

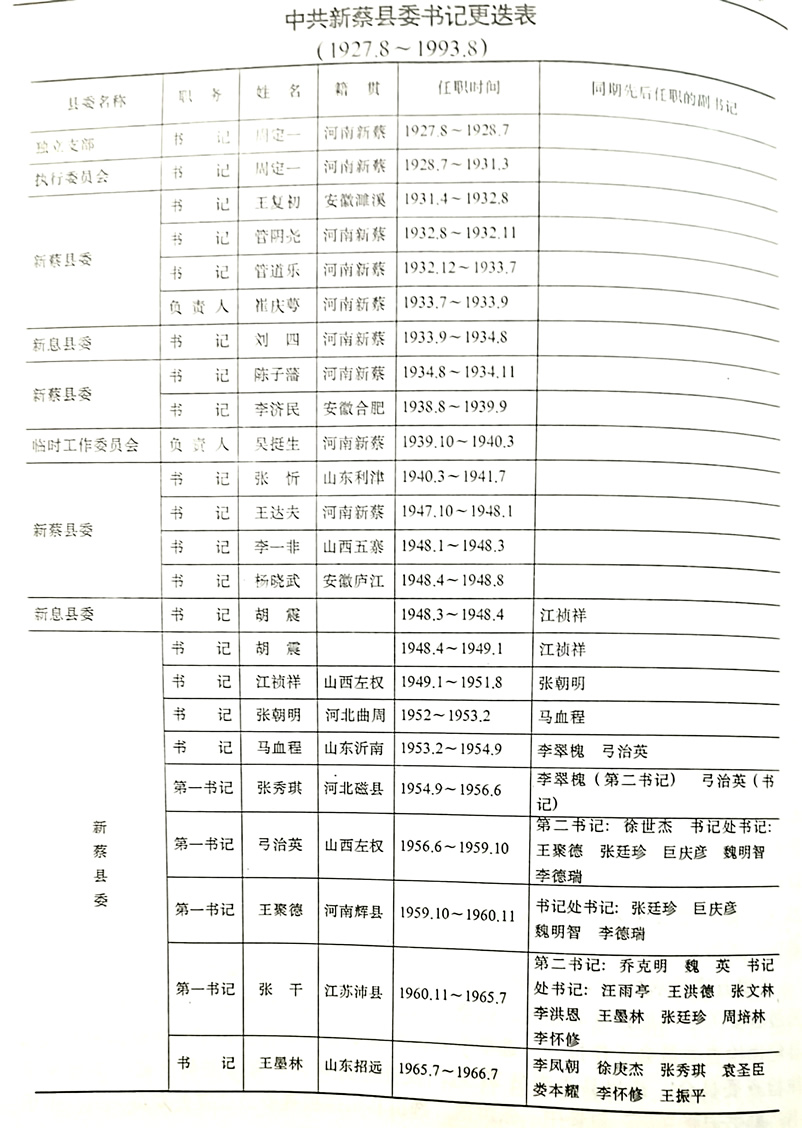

民国16年春,周定一随北伐军入豫后,由大别山返县从事革命活动。不久,发展杨亚蕃、李惠卿、周文选入党。8月初,叶俊岭、李少鹏先后从武汉、广州返县并与周定一接上关系。8月25日,周、叶、李、杨6人在县城西南的周窝村召开全县共产党员会议,建立中共新蔡县独立支部,书记周定一,委员叶俊岭、李少鹏。9月下旬起,根据支部会议决议,支部成员分头深入到工农群众和知识分子中,以谈心交友、推荐进步书刊等方法,传播马列主义,从中发现培养愿为共产主义事业献身的进步分子入党。翌年3月,中共党员倪志亮(北平人)参加广州起义后,因病掉队,辗转来到新蔡,从事地下活动。同年5月,参加广州起义的共产党员杨凯、刘道立先后被派遣回县。7月,全县共产党员发展到179名(包括在外地入党的回县党员),并在安徽阜阳县属陈集(今属临泉)附近的马楼湾发展党员6名,建立马楼湾支部。7月17日,上级党委派易纪峨来县主持召开中共新蔡县首次党员代表会议,改县独立支部为执行委员会,书记周定一,组织委员杨凯,宣传委员卢奠坤,工运委员倪志亮,农运委员周文选,学运委员燕寿松,训练委员刘道立,执行委员梅雪友、张问仁。会后,在平民学校、周窝、李楼、马庙分别建立4个支部和城厢中心支部。民国18年7月,在今临泉县陈集附近的赵庄发展党员5名,建立赵庄支部。8月,县执委决定在县以下设区,区设区委,区委下设支部。全县共设4个区委、1个中心支部、28个支部:城南(关津)区,区委书记朱振亚,辖李楼、周窝、前潘湾、许埠、大朱湾、枣林、王围子、马埠、侯营9个支部;城东(陈集)区,书记陈吾瑞,辖陈集、马楼湾、赵庄3个支部;城北(韩集)区,区委书记李兴汉,辖韩王庄、赵庄2个支部;城西(陈店)区,区委书记曹海鹏,辖姬庙、刘土墩、戚楼、陈店、曹夹道、大崔庄、刘大桥、黄围子、王庄、狄庄、东崔庄、小李庄、李桥13个支部;城厢中心支部,书记周文选,指导今是学校(即原平民学校)支部。秋,中共信阳中心县委派刘秉义随同李渭滨来新蔡指导工作。刘以开药铺作掩护在今新蔡平舆交界的郭店附近发展党员,先后建立陈寨、傅寨、大陈庄、谭庄、刘宋庄、戴庄、二郎庙、余庄、油坊陈、韩寨10个支部,成立郭寨中心支部,书记王敬修。民国19年4月至次年春,县执委又先后在陈店、关津、河坞和今临泉县属之桃花店一带发展党员百余人,建立小李庄、大刘庄、展湾、李湾、王楼、曹湾、桃花店7个支部,成立桃花店区委,并开始在上述地区建立农民协会。“九·一八”事变后,党组织在抗日救亡宣传活动和“匀粮斗争”(详见本章第4节)中迅速发展,新发展党员200多名,新建7个党支部、8个党小组,发展农协会员2000余名。尤其陈店、桃花店2区,几乎村村皆有共产党员和农协会员。民国20年3月,周定一政治身份暴露,调任皖北中心县委书记,王复初由皖北中心县委书记调任新蔡县委书记,裁撤执行委员,县执委改称县委。8月,国民党大举“清乡”,党内个别投机分子开始动摇,叛变投敌。翌年2月,根据革命斗争形势、基层党组织分布状况和群众基础,将辖区分为3个类型区:陈店、河坞、许埠、关津一带为武装斗争行动区,化庄、韩集、孙召、李庄桥及陈集、桃花店一带为武装斗争区,县城及其周围为政治宣传区,同时建立县工农红军游击队(详见本志《军事》卷第3章第1节)。民国22年7月4日“小李庄惨案”(详见本志《大事记》)发生后,县当局请调大批军警和特工人员来县“围剿”工农红军游击队,开展“清乡”检查和“悔过”登记活动,大批共产党员和革命群众惨遭杀害,基层组织破坏殆尽,幸免遇难的少数领导人和游击队员转移至今淮滨县属麻里店一带活动,与皖北中心县委接上关系后建立新息县委,以主要力量在新(蔡)、息(县)、潢(川)恢复发展党组织。翌年8月,撤销新息县委,恢复新蔡县委。后因叛徒出卖,豫皖边区党组织再次遭到破坏,幸存党员全部转移外地。

民国24年4月,中共上级党组织派共青团豫皖边区中心县委宣传部长韦济民来新蔡恢复重建党组织。韦来新蔡后先在孙召一带活动,与刚从江西回县的共产党员周汉杰、周小毛相遇后,商定重建孙召区委,恢复豫皖边区党组织,因遭梅雪友阻挠未果。民国26年7月,中共汝(南)正(阳)新(蔡)边区中心区委成立后,开始在新蔡胡营和今平舆万金店一带发展党员,建立胡营、万金店2个区委。12月下旬,国共合作后释放出狱的共产党员高靖中及转移上海、老河口的王鹏、李英、李惠卿、阎帆山、吴挺生先后回县,在《抗日救国十大纲领》指引下,以今是中学为基地发展组织,争取进步力量,建立抗敌后援会、中华民族解放先锋队和农民自卫队、妇女救国会等群众组织,开展抗日救亡宣传。次年8月,中共中央长江局武汉办事处派李济民来新蔡任县委书记,恢复重建新蔡党组织。李来新蔡后即与从延安、竹沟等地派来的邓一陶、党若平等共同组成中共新蔡县委员会,先后建立今是中学、今是附小、县一小和县常备中队4个党支部。未几,由于县当局根据国民党中央“防止异党活动”密令,对县城特别是今是中学严加控制。为适应形势,中共新蔡县委根据省委指示,将大部力量转移到农村,先后在大朱庄、王围子、展老湾、戚土墩、任集、大陈庄、张楼、王寨、戚寨等处建立10多个党支部,党员发展到220名(其中由汝南划归百余名)。民国29年底,中共汝南地委派马洪模来新蔡开展组织整顿,对变节可疑分子予以回避,已暴露的组织立即转移,扭转单纯走知识分子路线的偏向,注意吸收工农分子入党,将工作重点转移到农村。不久,县委机关由县城迁至郭店附近的郭寨,先后在陈店、余店、郭店、戚楼、关津、瓦屋、化庄、韩集、练村等地建立区委和支部。民国31年春至次年底,国民党新蔡县党部勾结中共叛徒,大肆拘捕共产党人,绝大部分未撤离的中共党员被捕,唯大朱庄、任集、戚土墩3个支部和民国29年后单线发展的党员得以隐蔽下来继续从事秘密活动。

民国36年10月28日,中共豫皖苏四地委任命王达夫为新蔡县委书记随中国人民解放军进入新蔡县城。次日,王达夫在城隍庙门召开群众大会,宣布中共新蔡县委、新蔡县爱国民主政府正式成立,中国共产党在新蔡县的长期地下活动自此公开,并先后建立城关、化庄、栎亭(野里)、望城、关津、崇德(龙口)6个区委。民国37年1月上旬至次年2月中旬划分临时县份时,县境党组织分属新蔡、新息、汝正、泉南、临泉5个县委所辖,新蔡县的区级党组织除上述6个区委外,先后建立的尚有李庄桥、秦(桥)砖(店)、余(店)韩(店)、陈(店)佛(阁寺)、唐庄、边庄、平铺、阎湖8个区委。临时县份撤销后,新蔡县委初设城关、李桥、孙召(驻唐庄)、边庄、平铺、阎湖6个区委,后增为13个区委。民国38年6月合并为城关、李桥、余店、关津、顿岗、化庄、韩集7个区委,7月建立公安局支部。

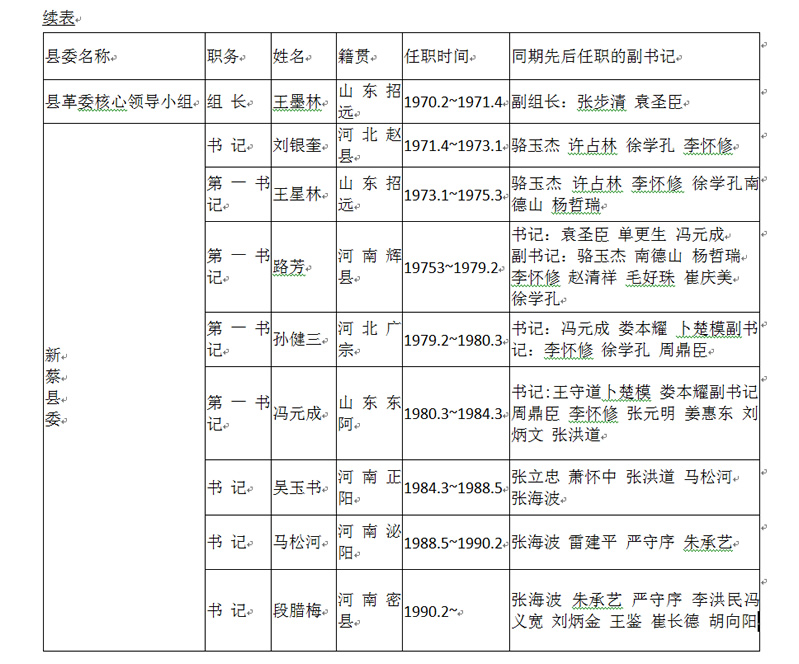

1949年10月中华人民共和国成立后,县委仍辖7个区委,增设人民法院支部。1950年建立粮食局支部和人民武装部党委。1951年后增为8个区委。1952年县委共辖9个基层委员会、44个支部(其中农村支部41个)。1954年建立县政府直属机关总支部(1960年改为党委)。1956年撤销区委,建立22个中心乡(镇)党支部,县委始设常务委员会。1957年3月,22个乡(镇)支部改建为28个乡(镇)党委,1958年8月合并建立11个人民公社党委。1960年建立地方国营蛟停湖农场党委。1961年7月,县直机关始建党组、党分组。1965年,县委下属党组织有23个党委、1个党组、5个党分组、1个党总支、303个党支部。1967年1月起,县委及其基层组织停止活动。同年12月22日县革命委员会成立后,县革委总揽全县党政大权,继而成立的各人民公社、生产大队和县直机关、企事业单位的革命委员会取代中共各基层组织。1970年2月20日,建立中共新蔡县革命委员会核心小组,行使县委职权。翌年4月,恢复中共新蔡县委,各基层组织亦相继恢复。1978年,中共新蔡县委开始在部分县直属机关设立党组。1988年全县设县级党委2个(县委、县纪律检查委员会)、县直属机关党委4个、县直属企业党委2个、县直属机关党组45个、乡(镇)党委23个、党总支10个、党支部755个(其中农村支部345个)、党小组1877个。

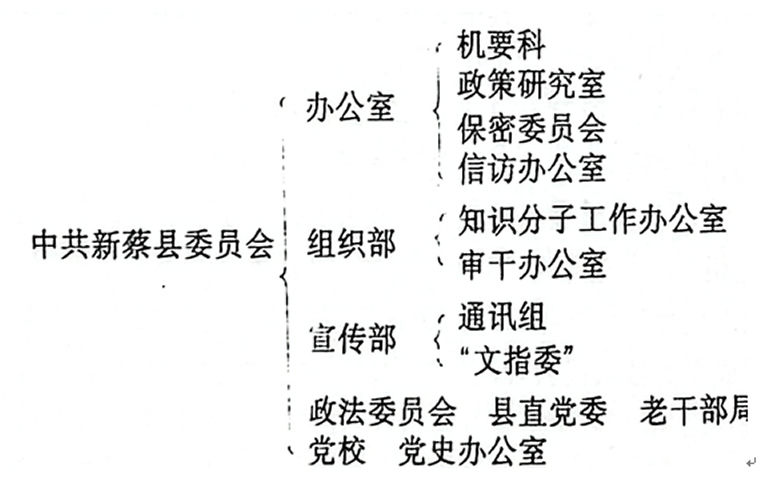

县委工作机构 民国20年(1931年)以前的中共新蔡县独立支部和执行委员会时期,由于党员较少,未设工作机构,由几名委员分管各项工作。民国21年后,县委虽设组织部长、宣传部长,但仍无工作机构。中华人民共和国成立后,县委始设组织部、宣传部。1950年设纪律检查委员会、党员训练班(翌年改称县委党校,隶属宣传部)。1952年设办公室、统一战线工作部(简称统战部)。1954年10月设农村工作部。1955年7月设财贸政治部,9月增设审查干部办公室(隶属组织部)。1956年设《新蔡县报》社(隶属宣传部)。1960年12月报社撤销,纪检会改称监察委员会。1958年设政法部(1963年撤销)、工业部、书记处(1965年撤销)。1959年8月设文教部(1962年5月撤销)、档案科。1960年设县直机关党委。1961年设通讯组。1962年,县委工作机构精简,设办公室、组织部、宣传部、统战部、农村工作部、党校、县直党委会。1967年1月县委工作机构停止活动。

1971年4月县委恢复后,未设工作机构,与县革命委员会合署办公,党务工作由县革委会政治工作组管理。1973年10月恢复县委办公室、组织部、宣传部、党校、通讯组。1978年设信访科(1984年6月改为中共新蔡县委、新蔡县人民政府信访办公室)。1979年4月设对台湾工作办公室,5月恢复档案科(1980年6月改称档案局),7月恢复统战部和县直机关委员会。1981年设老干部局、党史办公室。1983年设政法委员会、政策研究室。1984年增设保密委员会、机要科、“五四三”①办公室(后改称精神文明建设指导委员会,简称“文指委”)。1986年增设落实知识分子政策办公室(后改称知识分子工作办公室)。1988年中共新蔡县委工作机构如下:

①“五四三”即“五讲”(讲文明、讲礼貌、讲道德、讲秩序、讲卫生)、“四美”(心灵美、语言美、行为美、环境美)、“三热爱”(热爱中国共产党、热爱祖国、热爱社会主义)

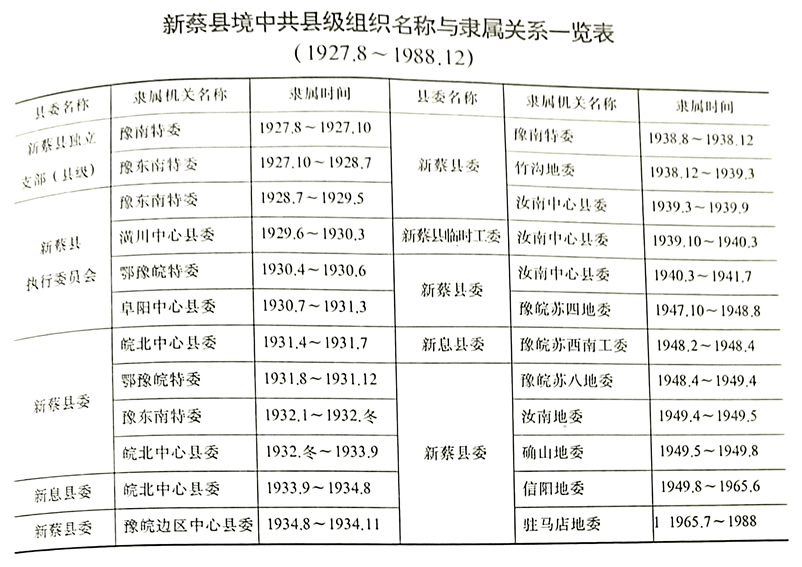

隶属关系 中共新蔡县委自民国16年(1927年)8月建立迄1988年的隶属关系如下表:

第二节 党 务

组织工作 主要是发展党员、党员教育以及对党员干部的管理和实施正规培训等。

〔发展党员〕民国16年(1927年)春,参加北伐战争的中共党员周定一,随北伐军入豫后被派回新蔡县从事地下活动,首批发展杨亚蕃、李惠卿、周文选入党,8月,县独立支部建立后,又发展燕寿松、周成一、朱少华、曹慕娥、阎帆山等一批先进分子入党,年底全县共有党员40余名(其中在外地入党回县党员10余名)。至民国17年7月县第一次党员代表会议前夕,全县党员发展到179名。会后,又在今是学校吸收崔庆萼、陈子藩、梁明山、张建功等一批先进知识青年人党。“九·一八”事变后,在抗日救亡宣传活动和“匀粮斗争”中,新发展党员200多名(其中在安徽阜阳属陈集、桃花店一带发展百余名)。民国22年7月“小李庄惨案”后,县境党组织几乎破坏殆尽,幸存党员全部转移外地。民国24年后,转移到外地的党员陆续回县,党组织逐步恢复。民国27年,全县有党员220名。民国29年底,县委根据上级党委指示,开始整顿党的组织,审查党员,贯彻“贫雇农路线”,纠正单纯走知识分子路线的偏向,严格入党条件,按照边巩固边发展的方针,注意吸收工农分子入党。翌年底,全县党员发展到400多名。民国31年春至次年底,由于白色恐怖和叛徒出卖,许多党员被捕杀,少数幸免党员或转移外地,或隐蔽农村,县境党员极少。

中华人民共和国成立后,发展党员采取“积极、审慎、公开”方针。20世纪50年代,重点是发展那些在清匪反霸、减租减息、土地改革、抗美援朝、“三反”、“五反”、“三大改造”、“肃反”、“反右”和农业合作化运动中勇于斗争、立场坚定、热爱集体、热爱劳动的贫雇农、城镇工人及贫雇农、工人家庭出身的部分干部和少数知识分子入党。1956年,全县党员由中华人民共和国成立初期的510名发展到3744名,1958年达7600名,1960年达8761名,此后基本没有发展。“文化大革命”期间,一度将一些不够条件的“造反”人物拉进党内。1976年,党员发展到12976名。1979年后,主要是发展农村专业户、重点户中劳动致富的带头人和大量吸收知识分子入党。1984年,全县有840名知识分子入党,占发展党员总数的40%以上。1988年,全县共有党员18960名,其中农村党员11827名,女党员1486名,少数民族党员122名。其分布为:农林牧渔水系统11998名,工业662名,建筑业74名,交通、运输、邮电通讯系统218名,商业、物资、供销、仓储系统 1549名,房地产、居民服务、咨询服务业46名,卫生、体育、社会福利业341名,教育、文化艺术、广播电视系统1098名,科学研究、综合技术服务系统20名,金融、保险系统329名,机关、政党、社团2582名,其它43名。年龄结构:25岁以下者848名,26~35岁3968名,36~45岁5269名,46~55岁4449名,56岁以上的4426名。文化程度:大学577名,中专948名,高中2645名,初中6519名、小学5167名,文盲3104名。

〔党员教育〕党组织建立初期,主要是对党员进行形势任务教育,要求党员严格遵守组织纪律和保密制度;利用“合法”地位发展组织,壮大队伍;依靠工农群众、革命知识分子,团结进步力量,向国民党反动派作斗争。抗日战争期间,主要是教育党员要积极组织和武装群众,开展抗日救亡宣传。民国29年(1940年)前后,针对当时国民党反动派的白色恐怖,主要是实施党纪党性教育和组织整顿,教育党员扭转单纯走知识分子路线的偏向,将工作重点转移到农村;提倡干部大众化,密切配合群众,积极组织抗日力量,“隐蔽组织,单线联系,准备力量,伺机而动”。民国36年,中国人民解放军解放新蔡后,随着人民政权的逐步建立和当时党员干部中存在的无组织、无纪律现象,在县、区、乡普遍开展反对无政府、无组织、无纪律大检查,建立健全相应的规章制度。

中华人民共和国成立后,始终坚持加强马列主义、毛泽东思想的教育。1950年,开展整风运动,学习党的基本知识和党员八项标准,要求党员树立为共产主义奋斗的革命人生观,发扬艰苦奋斗、自力更生、勤俭建国精神。此后,各党小组均定期召开生活会,党员之间开展批评与自我批评。1952~1956年,学习中共中央有关对农业、手工业、私营工商业进行社会主义改造的文件,要求党员积极投入合作化运动。1957年,再次开展整风,学习党在过渡时期的总路线和总任务。1960年,中共中央下达《关于农村人民公社当前政策问题的紧急指示信》和中共中央中南局郑州会议后,重点是纠正“五风”。1963年起,主要是组织学习毛泽东的《矛盾论》、《实践论》,开展学习雷锋活动。“文化大革命”期间,主要是开展学习毛泽东著作运动,学习“无产阶级专政下继续革命”的理论和中共第九次全国代表大会通过的《中国共产党章程》,开展所谓“斗私批修”。1971~1972年,全县开展“整党建党”,进行所谓阶级路线教育和组织上的“吐故纳新”,一些“造反”人物被“纳新”人党,进入各级党政领导班子。1976年冬至1977年,重点是联系实际揭发、批叛林彪、江青2个反革命集团的罪行。中共十一届三中全会以后,通过开展真理标准的讨论,贯彻实事求是精神,拨乱反正,肃清“左”的思想影响,对“文化大革命”中的“双突”(突击发展党员,突击提拔干部)党员开展群众评议,取消部分党员资格。之后,通过学习《关于党内政治生活的若干准则》、《关于建国以来党的若干历史问题的决议》、《陈云文选》、《邓小平文选》和开展全面整党及“创先争优”活动,对党员进行“坚持四项基本原则”教育和端正党风教育。1982~1988年,全县共累计评出先进党支部673个(次)、优秀党员16894名(次)。

此外,为对党员实施正规培训,1950年起,县委专门设立党员训练班(后改称党校),作为党员教育基地。至1988年,共开办训练班100多期,培训党员干部27774人(次),其中1986年~1988年举办9期,培训1574人(次)。

宣传工作 中共新蔡县独立支部建立伊始,即秘密利用各种形式,在部分知识分子中传播马克思主义和共产党的主张,号召工农民众团结起来,打倒贪官污吏、土豪劣绅,反对苛捐杂税,推翻军阀官僚买办阶级的统治,建立人民政权。“九·一八”事变后,集中开展抗日救亡宣传,揭露侵华日军暴行,宣传“团结抗日,反对内战,一致对外”方针。第三次国内革命战争时期,主要是揭露国民党反动派发动内战,妄图消灭中国共产党的阴谋;宣传中国共产党的方针政策,发动群众支援前线,保卫新生人民政权。

中华人民共和国成立后,宣传机构逐步建立和健全。县委宣传部配有干事,基层党委配有宣传委员和宣传干事,各支部均有1名宣传委员,围绕不同时期的工作重心,宣传党的路线、方针和政策,教育人民,提高觉悟,向一切错误倾向作斗争,积极参加社会主义建设。20世纪50年代在剿匪反霸、抗美援朝、土地改革、镇压反革命、“三反”、“五反”、贯彻婚姻法,及贯彻执行过渡时期的总路线和中共中央关于农业合作化决议过程中,宣传工作均走在前面,起到发动作用。1961~1965年,宣传工作的重心是中共八届九中全会决议,对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”,纠正“左”的错误影响,号召人民战胜困难,恢复发展生产。

粉碎林彪、江青2个反革命集团后,主要是宣传中共十一届三中全会以来的路线、方针和政策,开展关于“实践是检验真理的唯一标准”问题的讨论,批叛“左”的错误。进入80年代以来,重点是宣传农村经济体制改革,推行联产承包责任制,宣传物质文明和精神文明建设,及中共十二大提出的到20世纪末,力争工农业生产年总产值翻两番的总目标,对外开放、对内搞活、“一国两制”、和平统一祖国的主张和建设有中国特色的社会主义。

统战工作 始于县独立支部建立后。当时的统战工作方针是,依靠工农群众和革命知识分子,团结进步力量,向国民党反动派作斗争。抗日战争时期,主要是团结任芝铭、刘巽章等一批爱国民主人士和社会进步力量,建立抗日民主统一战线,运用多种形式,开展抗日救亡宣传,发展抗日力量。中华人民共和国成立后,主要是发扬政治协商、民主监督、合作共事、广交朋友的传统,进一步加强同民主党派、无党派民主人士、少数民族人士和宗教界爱国人士的合作,调动一切积极因素,团结一切可以团结的人,使其在社会主义革命和建设中发挥积极作用。

〔民主人士参政议政〕1949~1953年召开的历届县各界人民代表会议和1954~1988年召开的历届人民代表大会,均有爱国知识分子、宗教界、工商界等各界无党派民主人士代表参加,让他们参与全县政治、经济、文化等方面大政方针的讨论,同他们“肝胆相照、荣辱与共”。

〔摘掉右派、“四类”分子帽子〕1978年5月和1979年3月,县委先后成立摘掉右派分子和摘掉“四类分子”帽子2个领导小组,对1957~1958年“整风反右”运动中错划的868名右派分子、反社会主义分子全部摘帽,而后予以改正,逐人作出正确结论,并给予应有的待遇。先后被安置到国家机关、全民所有制企事业单位工作的480人,集体所有制单位的42人,为受株连的亲属子女由农业人口转为非农业人口127户388人,对死亡者的家属予以抚恤。对原划定的地主、富农、反革命分子、坏分子,除极少数坚持反动立场者外,予以摘掉帽子,给予人民公社社员待遇。

〔落实国民党起义投诚人员政策〕1983年查实,全县原有国民党起义投诚人员386名,其中校官7名,尉官49名,士兵330名,除在外地工作的16人,迁居外地2人、死亡118人、查无下落的22人外,对现有在县的228人,按规定给予安置恢复工作的21人,给予一次性困难补助的44人、定期补助8人、“五保”5人;对被错杀者的家属分别给予补助人民币400元。

〔贯彻民族宗教政策〕1988年,全县有回、蒙、壮、彝、藏、苗、满7个少数民族,共6174人,分布14个乡镇,其中回族6143人,以李桥、古吕2镇为最多。中华人民共和国成立以来,中共新蔡县委认真贯彻中国共产党的民族政策,加强各民族的团结。在历届人大代表和政协委员中,均有少数民族代表;县委和人民政府十分尊重少数民族的风俗习惯,对回族自宰自食牛羊免税;机关无回民食堂的,按规定每月发给回族工作人员生活补助费4元。1956年起,李桥乡改置为回族乡,开始配备回民干部,并在该乡常湾村开办回民学校1所。对宗教界人士及宗教职业人员,主要是进行“自传、自养、自治”的“三自”爱国教育,改革宗教管理制度,取消宗教特权,保证其正常的宗教活动,取缔妨碍生产和人民健康的非法活动,对从事反革命活动的犯罪分子,依法予以处理,对宗教界人士中的困难户,帮助解决实际困难。1978年以来,先后为宗教界人士纠正冤假错案24名(其中基督教徒16名、伊斯兰教徒5名、佛教徒3名),落实伊斯兰教房产2处,基督教房产1处,共退房15间,尚有佛教、基督教房产150多间正在落实处理中。

〔港台侨胞工作〕1985年统计,新蔡县共有旅居香港、台湾和国外华侨、外籍华人247户390人,其中中华人民共和国成立前的去台人员178人,在台家属387人,在县亲属423户1792人。1988年,除在台人员外,全县尚有旅居国外的外籍华人16户66人,华侨37户87人,港胞11户76人,归侨2人,共有在县眷属78户441人。过去,上述在外人员与家乡多无联系。1980年后,县委、县政府对回访者一律给予热情接待,对回归者欢迎,对其在县眷属一视同仁,有困难给予照顾,对去台人员和旅居香港、海外华侨、外籍华人的亲属在政治运动中造成的冤、假、错案全部平反纠正,家乡与去台人员和旅居香港、海外人员的关系得到改善。至1988年,已有141名去台人员与在县亲属通信、通汇,全县共接待台胞探亲131人次,协助台属去香港、广东会亲4人次,帮助去台人员亲属去台湾定居1人;接待回乡探亲华侨16人次。先后有6名台属被选为县人大代表、委员、常委或政协委员、常委。台胞刘彩银被选为县人大常委、政协副主席和省人大代表、台联董事。

纪律检查 主要是查处党员违法乱纪案件,受理党员的控告和申诉,决定和撤销对党员的纪律处分。

〔纪检机构〕1950年7月新蔡县始设纪律检查委员会,为县委的一个工作部门,其间,1956~1958年升格为中共新蔡县监察委员会。“文化大革命”期间瘫痪。1979年恢复纪律检查委员会。1981年,各人民公社始设专职纪检员。1984年1月,纪检会自县委析出,成立中国共产党新蔡县纪律检查委员会,下设办公室和审理、信访、党政纪检、经济纪检4科。翌年,各乡(镇)纪律检查委员会相继建立,县直属机关设纪检组。历任县监委书记张廷珍、王振平,纪检书记周鼎臣、张海波、李洪民、秦孟丽。

〔纪检工作〕1950~1956年,重点解决组织不纯、思想不纯、作风不正问题,共受理案件426起,处分党员230名,其中开除党籍34名、留党察看24名。撤职17名、警告和严重警告96名、劝退39名、取消候补资格20名。1957~1960年,在“反右派”和“反右倾”斗争中,大批党员干部受到错误处理,其中开除党籍183名、留党察看264名、撤职96名、警告和严重警告451名、取消候补资格2名。1961~1962年,对上述错误处理的部分党员干部逐人甄别复议,平反59名。1979年4月~1983年7月,对历次政治运动和“文化大革命”中受处分的人员逐人复查,依据政策,恰当处理,作出结论。共平反冤假错案5387起,6951人,其中国家干部960起,全民所有制职工307起,集体所有制职工140起,生产大队干部648起,社员3332起,对1959年“反右倾”、1964年小“四清”和其他历史遗留错案全部平反,安排工作,为被错扣发工资的54名干部职工,补发工资36274元。对“文化大革命”中突击发展的不合格党员,经过教育和群众评议,有23名取消党员资格。

1982~1988年,重点是查处贪污盗窃、投机诈骗和渎职、受贿等经济犯罪案件,先后立案269起,处理224人,其中受党纪处理62人,政纪处理24人,依法惩处19人,其他处分的119人。追回赃款46万多元。

第三节 历届代表会

1956年实行党代表大会制度以前,各级党组织的领导人一般由上级指定或任命,先后共召开4次全县党员代表会议。此后,各级党组织的领导人均由选举产生,至1988年,中共新蔡县委共召开5次代表大会。

党员代表会议

〔第一次党员代表会议〕1928年7月17~19日,在县城南街燕家后院召开,出席代表15名。会议由上级特派易纪峨主持。易在会上作政治形势与党的任务报告。会议作出了3项决议:(一)民主革命十大任务的决议(详见本章第4节);(二)将工作重点由县城转向农村,加强农民革命领导力量的决议;(三)建立中共新蔡县执行委员会的决议。

〔第二次党员代表会议〕1931年4月在陈店东北小李庄召开,由皖北中心县委张xx主持,参加会议的有县、区委领导成员和部分支部书记。会议内容主要是调整县、区领导人;发展党的组织、壮大党的队伍;做好成立工农红军游击队的准备工作;宣传反内战、反苛损杂税,带领农民群众开展以抗粮、抗租、抗丁为主的土地革命运动。

〔第三次党员代表会议〕1946年6月6~11日在县城召开,出席代表48名。会议主要是传达中共七届二中全会精神、地委对当前工作的布署;讨论党的工作重心转移及城市与农村、工业与农业的关系;确定全县工作以剿匪反霸、建立革命秩序为中心,结合整党整顿干部队伍和县、区人民武装,合区并乡。

〔第四次党员代表会议〕1950年10月17~21日在县城召开。会议通过关于加强治安管制保卫生产度荒、解决土改遗留问题和颁发土地证等项决议。

党代表大会

〔第一次代表大会〕1956年6月1~5日在县城(以后每次会议均在县城)召开。出席代表553名,列席代表16名。大会听取并审议县委工作报告、以农业合作化为中心的发展农业全面规划和监察工作报告。选举县委领导成员、监察委员会成员及出席省党代表大会代表,通过整顿巩固提高高级农业生产合作社、完成私营商业和手工业的社会主义改造、大力开展劳动竞赛、相应发展商业、交通、邮电、文化、教育、卫生事业的决议。选出县委委员23名、候补委员3名、常务委员5名,书记弓治英,副书记王聚德、张廷珍、巨庆彦。选出监察委员会委员11名,监委书记张廷珍(兼)。选出出席省党代表大会代表6名。

〔第二次代表大会〕1965年7月15~20日召开。会议审议通过县委工作报告、监察工作报告和1965~1967年农业发展规划。选出第二届委员会委员32名,常务委员11名,书记王墨林,副书记李凤朝、徐庚杰、张秀琪、袁圣臣、娄本耀。监委书记王振平。

〔第三次代表大会〕1971年4月11日~15日召开。出席代表584名。听取并通过县革命委员会党的核心小组《高举毛泽东思想伟大红旗,沿着毛主席革命路线前进》的报告和《关于活学活用毛泽东思想,加强领导班子革命化建设的决定》。选举第三届委员会委员29名,常务委员10名,书记刘银奎,副书记骆玉杰、许占林。

〔第四次代表大会〕1982年4月14~18日召开。出席代表494名。会议听取并审议县委工作报告、发展国民经济规划的报告和县纪律检查委员会筹备组工作报告,回顾自上次代表大会以来所渡过的艰难时期,粉碎林彪、“四人帮”反党集团以后,全县政治经济形势及人们精神面貌发生的深刻变化。选举第四届委员会委员25名,候补委员4名,常务委员11名,书记冯元成,副书记张元明、姜惠东、周鼎臣、刘炳文。

〔第五次代表大会〕1986年5月14~17日召开。出席代表401名。审议并通过县委关于《加强党的建设,锐意改革进取,为振兴新蔡而努力奋斗》的报告和县纪律检查委员会工作报告。选举中共新蔡县第五届委员会和中共新蔡县第五届纪律检查委员会。选出县委委员27名,候补委员4名,常务委员9名,书记吴玉书,副书记张立忠、萧怀中、张洪道。选出县纪律检查委员会常务委员7名,书记张海波。

第四节 重要活动

匀粮斗争 民国20年(1931年),全县遭受严重洪水灾害,农民与地主之间在粮食问题上的矛盾加剧。当年12月5日,县委在陈店东北的小李庄召开紧急会议,决定因势利导,组织灾民向地主开展匀粮度荒斗争。会后,县委书记周定一、与其胞弟成一,首先将自家的几千斤粮食分给灾民,接着匀分本村2户地主的粮食。附近盘冢、王楼、宋老庄、许埠等村灾民见此,亦自动组织起来,向地主储粮户匀粮。中旬,县委在新(蔡)正(阳)交界的宋湾、展老湾一带组织灾民2000多名,匀分方圆几十里大地主的粮食,继而,匀粮斗争在陈店、河坞、关津、李庄桥及今安徽临泉县桃花店等地陆续开展。春节前后,以匀粮度荒为主体的农民革命运动形成高潮,各地灾民,少则数十人,多者数百人,夜闯地主庄园、宅院,强行瓜分他们的粮食和财产,同此起彼伏揭竿起义的农民相互推动,猛烈冲击着国民党反动派的统治基础。此次大规模的匀粮斗争运动,持续4个多月,共组织发动灾民万余人,匀粮25万多公斤。随着匀粮斗争的开展,党团组织和农民协会亦随之发展壮大。

抗日救亡“九·一八”事变后,县委即开始领导群众开展抗日救亡活动,提出“团结抗日,反对内战,一致对外”口号。今是学校党支部组织教师在课堂上教唱抗日救亡歌曲,课外带领学生集体上街游行示威,宣传抗日。

民国27年(1938年)7月,因国民党反动派的白色恐怖转移外地的共产党员王鹏、李英、李惠卿、阎帆山、吴挺生、高靖中等回县后,在周恩来复信的鼓舞和社会进步人士任芝铭、刘巽章等的支持下,争得县当局的同意,成立以今是中学为核心的新蔡县抗敌后援会,主任委员任芝铭、副主任委员刘巽章、黄韵秋。“后援会”下设3个宣传团:县保安团常备中队为第一团,团长王鹏;各校师生为第二团,团长高靖中;县工商联为第三团,团长张磊泉。各团均采用戏剧、板报、墙报、歌咏等多种形式开展抗日救亡宣传,并以二团为主组织起千余人的中华民族解放先锋队。他们除在县城宣传外,还组织30多人的宣传队分赴关津的罗庄、许埠、王楼、周老庄一带开展活动,成立“农民自卫队”、“儿童团”、“妇女救国会”等群众抗日组织。至秋,县委领导的抗日救亡运动逐步发展到安徽省临泉县的西南部地区。当时演出的街头剧有《放下你的鞭子》、《聋哑恨》、《活捉鬼子兵》等,演唱的歌曲有《大刀向鬼子们的头上砍去》、《流亡三部曲》、《我们都是神枪手》和《抗日民族解放先锋队队歌》等。9月下旬,日军占领息县乌龙集(今淮滨县城),新蔡沦陷在即。为应付紧急事变,县委根据省委指示,在任芝铭等社会进步人士协助下,筹枪30多支,以今是中学“民先”队员为骨干,成立抗日游击队,准备与日军开展游击战。后因日军未抵新蔡,所筹全部枪支弹药分批送交设在确山竹沟的河南省委。由于抗日救亡宣传运动的开展,县内许多爱国青年要求参军参战,先后经任芝铭送往延安的新蔡爱国青年即达370多名。

开展反封建斗争,武装夺取政权 民国17年(1928年)7月,县独立支部召开首次党员代表会议,作出《民主革命十大任务决议》:(一)反对帝国主义侵略,推翻新军阀官僚买办阶级的统治;(二)反对苛捐杂税和地租、高利贷剥削;(三)打倒贪官污吏、土豪劣绅;(四)反对国民党反动派对工人、农民、学生、革命知识分子及其他人民群众的迫害,提倡集会、言论自由;(五)领导并组织工人向资方要求实行工人8小时工作制和增加工资、失业救济与社会保险等;(六)在党内继续批叛陈独秀右倾错误,同时防止“左”倾盲动情绪;(七)积极发展党员,壮大党的队伍,纯洁党的组织,统一党的意志,增强党的团结;(八)发动农民群众,成立农民协会,开展农民革命运动;(九)发展地方人民武装,开展游击战争,走武装夺取政权的道路;(十)共产党员要忠实地为党工作,为解放全人类而斗争。8月,刘道立、卢奠坤、燕寿松被派到县平民学校开展革命活动,先后发动青年学生成立“学生自治会”、“血花社”、“梅寒学社”等革命组织,开展反帝反封建斗争;县执委农运委员周文选被派往县西马庙小学任教,以此为联络点,发动群众,成立农民协会,开展抗租、抗粮、抗捐斗争,开辟陈店、河坞、十里铺农民革命运动区;工运委员倪志亮在县城组织理发、缝纫、编织业等手工业工人和搬运工人、商店店员,开展向资方要人权、要自由、增加工资、保障福利的斗争。在每年“五一”国际劳动节期间,县委通过散发、张贴《五一政治宣言》、《五一告民众书》等庆祝文章,号召工农民众、革命知识分子和一切爱国人士团结起来,向帝国主义、官僚买办和封建地主阶级开展斗争,推翻“三座大山”,建立人民政权。民国19年7月,在“立三路线”指导下,县执委计划改执行委员会为行动委员会,建立人民武装,冒险攻打县城,建立苏维埃政权,后因“立三路线”受到批判,计划未能实施。同年9月,在新蔡“二刘”(刘崇善、刘履厚)战争中,县委采取“以敌攻敌、各个击破”策略,一方面派军事委员管守思打入刘履厚部,担任李楼、平铺、黄店一带的“守望社”社长,联合李庄桥等“守望社”,参加反刘崇善战斗;一方面派共产党员郑伯英打入刘崇善部任团长,并在今临泉县属陈集附近的赵庄设立造枪局,伺机发动兵变,举行武装起义。后刘崇善全军覆没,兵变起义未果。在匀粮斗争中建立起来的工农武装行动队、区赤卫队和县工农红军游击队,先后攻克曹园、龚寨、谢老庄、展老湾、黄围子和后马寨、赵寨、陈空桥、林洪寨、杨老庄、熊围子等一批村寨,捣毁孙召团防局,处决一批土豪劣绅,消灭大批地主武装。民国22年7月2日,县委在陈店东北小李庄召开扩大会议,筹建县、区苏维埃政权。4日夜,因叛徒出卖,县委主要领导人被捕牺牲。继而,县当局纠集数千武装,调动大批特工人员大举“清乡”,白色恐怖笼罩全县,大批共产党员和革命群众被杀害,基层党组织破坏殆尽。

民国35年7月,第三次国内革命战争爆发,县当局奉令疯狂破坏中共地下党组织和人民武装。10月,隐蔽下来的任集党支部在书记任效宇的领导下,组织农民武装,攻克张桥、殷围子等村寨,强令地主开仓济贫。民国36年8月7日,上级党组织派王振宇自项城返回新蔡,与地下党员田培林、任效宇、胡亮领导的地下武装在汝南县属的傅寨(今属平舆)会师。10月12日,中国人民解放军华东野战军六纵十六师,在地方党组织的配合下首次解放新蔡县城。县爱国民主政府成立后,主要活动于以龙王庙为中心的县境东部、北部和东北部地区,建立地方政权和人民武装,开展急性“土改”。与此同时,国民党残余地方武装与反动地主豪绅相勾结,组织“剿共游击队”,袭击人民武装,破坏新生人民政权,近1年内,县境共产党的数百名干部、战士、积极分子被杀害。民国37年12月中旬,随着县境的全部解放和大股国民党地方残余武装先后被歼,中共新蔡县委、县人民政府机关进驻县城。从此,新蔡人民得以彻底摆脱国民党政权的统治。

剿匪反霸 民国37年(1948年)4月始,县委采取先剿股匪、后清暗匪的措施,宣传“首恶必办,胁从不问,立功赎罪,立大功受奖”和“坦白从宽,抗拒从严,自首缴械者从轻处理”的政策,促使土匪坦白自首,立功赎罪;同时发动群众揭发检举土匪,在全县范围内掀起群众性清剿土匪运动。至次年春,成股土匪和国民党残余地方武装先后被歼,部分残匪转入暗地活动。为此,县委发动群众制订“剿匪公约”或“爱国公约”,县、区设立登记站,各乡建立告密点,开展匪杂人员登记和群众举报活动。8月,全县匪杂活动基本平定后,转向反霸斗争。县委先后组织近4000人参加的反霸工作队,8月15日入村,经过试点,尔后全面铺开。在反霸斗争中,执行“依靠贫雇农,团结中农,中立富农和中小地主,孤立打击大地主”和“坚持讲理说法,不打不骂,有苦诉苦,有冤伸冤,欠债还债,不动浮财及保护工商业”等政策,工作队在访贫问苦,扎根串连,确定斗争对象的基础上,解散假农会,清除假民兵,搜集匪霸罪恶材料,政法部门及时审判,以斗争中涌现的大批贫雇农积极分子为主,重新组织农协会、妇联会、民兵和儿童团,继而分配斗争果实,使贫苦农民政治上翻身,经济上受益。至冬,全县反霸斗争基本结束,共召开大型斗争会124次,斗争恶霸地主163名,批斗后判处极刑的14名,判处有期徒刑的7名,余交群众管制。

减租减息 即改原“四六”、“五五”分成的佃租关系为“二五减租”和“分半减息”。二五减租系按农民租种土地实际产量的25%为地租,75%为劳动者所得(唯关津区执行“三七减租”,公粮即农业税租佃双方各半);分半减息是农民借地主的债务所生利息,按50%减还。1949年冬~1950年2月,全县共减息2.7万元,“双减”受益32184户,占总农户的34.5%。在开展“双减”斗争的同时,组织佃农向地主讨还押金,共退还押金折粮48.3万公斤。

土地改革 民国37年(1948年)2月10日,县委、县爱国民主政府遵照中共中央中原局豫皖苏分局四地委部署,成立土改工作队,开始在棠村、侯营、杜营、李木寨等局部地区开展土地改革(时称急性土改)。3.月上旬,因该地区尚不具备中央规定的土改条件奉令中止,转为清匪反霸。

1950年2月12~14日,县二届一次各界人民代表会议讨论并通过《新蔡县土地改革方案》,确定选择关津、韩集2区的10个乡为试点,总结经验,指导全县。会后,县委根据《河南省土地改革条例》,成立土改指挥部,区、乡分别建立土改委员会和土改小组,培训骨干,组织工作队。整个土改工作分整顿组织、划分阶级、没收征收、分配果实4个步骤,翌年4月基本结束。按照中央人民政府政务院《关于划分农村阶级成份的决议》,全县共划地主6082户,34202人,占总农户的5.98%,总人口的7.08%;富农7404户(其中佃富农1941户),35727人,占总农户的7.28%,总人口的7.39%;中农21094户,101212人,占总农户的20.72%,总人口的20.94%;贫农57334户,273530人,占总农户的56.46%,总人口的56.59%;雇农7493户,31902人,占总农户的7.37%,总人口的6.6%;其他2183户,6772人,占总农户的2.19%,总人口的1.4%。在土改运动中,各区乡共召开斗争会6425次,斗倒恶霸地主376名,没收征收地主富农土地56.7万亩、牲畜14219头、房屋84834间、粮食517.2多公斤、农具19万多件,全部分给贫苦农民,11月,针对土改中出现的地主漏划等问题,开展土改复查,丈量土地和颁发土地证,1952年2月结束。数千年的封建土地所有制自此废除,全县实现耕者有其田。

“镇反”、“肃反”清匪反霸后,县境残余反革命势力由明转暗,密组反革命组织,制造谣言,扇动暴乱,杀害干部,夺取民兵武器,抢砸仓库、银行,妄图颠覆人民政权。县委根据《中华人民共和国惩治反革命分子条例》和省、地委指示,采取果断措施,对县境惯匪、特务、恶霸和反动党团、反动会道门骨干分子,及时予以镇压。第一次镇压反革命运动始于1950年10月,1953年10月结束。其间,1951年3月9日,全县统一行动,对反革命分子实行大逮捕,共捕1470人,920人被判处极刑,287人判处有期徒刑。缴获长枪131支,子弹3214发,各种反动证件131件。第二次镇压反革命运动始于1955年10月,1957年10月结束,又一次捕获一批惯匪、特务和反动党团、反动会道门骨干分子,县境残余反动势力再次受到打击。

1956年1月起,全县机关、企业和文教卫生等系统,分3批开展肃清一切暗藏的反革命分子工作,1959年1月结束。参加“肃反”者9113人,通过内查外调,共查出各种反、坏分子260名,其中国民党军、政、警、宪人员85名,党团骨干分子52名,土匪59名,恶霸1名,特务2名,现行反革命分子9名,坏分子44名,反动道首4名,阶级敌对分子4名;缴获枪6支、子弹588发、反动证件26件。

抗美援朝 1950年10月25日抗美援朝战争爆发。同年11月,在中共新蔡县委领导下,新蔡县抗美援朝分会成立,并向全县发出抗美援朝、保家卫国动员令。各区、乡亦同时建立相应组织,组织宣传队伍,开展抗美援朝宣传活动。各界人民积极响应世界和平理事会号召,参加和平签名运动,先后在和平书上签名的达29.76万人,占总人口的61.58%。全县捐献飞机大炮款31万多元、小麦1.5万多公斤,可购飞机2架。报名参加志愿军赴朝参战青年4459名,批准入伍1932名。各界人民积极开展爱国增产、爱国纳税、搞好各项工作、以实际行动支援中国人民志愿军活动。县贸易公司将其所收购的2.5万公斤大头菜全部运往朝鲜,支援抗美援朝。1953年7月27日《朝鲜停战协定》签订的消息传至新蔡,全县人民热烈庆祝抗美朝战争的伟大胜利。

民主运动 1951年7月首先在县城开展民主改革;翌年11月起,农村分批开展民主运动,1953年1月,全部结束。重点打击农村封建残余势力和城镇封建把头。运动分4步:(一)开展民主大检查,查贪污腐化,查阶级立场,查强迫命令,整党整团,增强党群、干群关系,实现人民内部的大团结;(二)消灭封建残余,树立贫雇农领导优势,强化对敌专政;(三)民主选举乡(镇)政权;(四)表彰先进,掀起增产节约运动。与此同时,开展查敌情,查觉悟,对地主阶级开展反倒算、反复辟、反破坏斗争。运动中共查出漏网地主271户,斗倒敌人617名,其中反革命分子29名,特务分子14名,恶霸、地主、富农分子544名,反动帮会头子13名,封建把头17名。斗争和宣布交群众管制430人,逮捕187人。

“三反”“五反”1952年8月7日起,县委、县政府在职工、干部中开展“三反”(反对贪污、反对浪费、反对官僚主义)运动,在私营工商业中开展“五反”(反对行贿、反对偷税漏税、反对盗窃国家资财、反对偷工减料、反对盗窃国家经济情报)运动,10月上旬结束。“三反”运动以整风的形式,由党内到党外分批开展,坚持“惩前毖后,治病救人”的方针,采取领导动员,自我检查,互相揭发,深挖思想根源的方法,达到提高认识,纠正错误,转变作风,努力工作的目的。参加运动1447人,检举揭发犯有各种不同程度错误的858人,共查出贪污金额2.6万多元,粮食39万多公斤。在“五反”运动中,采取学习文件,提高认识,互查检举的方法,查出当年1~8月份瞒报营业额49.9万元,偷漏税金2.7万元。对犯有贪污、偷税漏税等错误的人,均根据其情节轻重和认错态度,按照中央人民政府政务院《关于处理贪污、浪费及克服官僚主义错误的若干规定》和《北京市人民政府在“五反”运动中关于工商户分类处理的标准和办法》,分别给予适当处理。

社会主义改造 1953年,县委开始贯彻过渡时期的总路线,实施对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造。是年9月,首先将朱药铺农业生产互助组转建为初级农业生产合作社(时称五星集体农庄)。12月下旬,在城关镇建成第一个手工业合作生产组织铁业生产合作社。翌年春,又相继将刘菜园等23个基础较好、迫切要求转社的互助组转建为初级农业生产合作社。至1955年底,农业社迅速发展到1911个,人社农民78464户,占总农户的75%,并将朱药铺、刘菜园、马庄3个初级社试建为高级社。1956年春,全县2141个初级社合并转为高级农业生产合作社,共建高级社270个,人社农民102313户,占总农户的96.3%,基本完成对农业的社会主义改造。

1956年1月,全县完成对手工业的社会主义改造,共建合作社(组)23个,1158名个体手工业者全部加入合作社(组)。8月,完成对个体商业、交通运输业和饮食服务业的社会主义改造,共建合作商店104个、公私合营商店4个、代购代销店81个、服务社11个、搬运社1个,分别纳入各种改造形式的计有2144户,2278人,占从业户和从业人员的99.2%,纳入资金近13万元。

在“三大改造”过程中,由于要求过急,发展过快,一度出现强迫命令、违背自愿互利原则和发生砍伐树木、卖牲畜、挥霍浪费等问题。之后,通过宣传政策,处理遗留问题,整顿和改善经营管理,加强领导,推行“三包”(包工、包产、包财务)、“一定”(劳动定额)、“三规划”(生产规划、劳动规划、财务规划),各种生产合作社(组)逐步得以巩固和发展。

整风运动和反右派斗争 1957年7月,县直机关、团体、学校、企事业单位等开始组织职工学习毛泽东《关于正确处理人民内部矛盾的问题》和中共中央《关于整风运动的指示》。8月22~23日,县委邀请教育界、卫生界、工商界部分党外人士座谈,向党的工作提出许多宝贵意见。11月23日,县委召开县直机关整风动员会议后,以正确处理人民内部矛盾为宗旨,以“大鸣大放”为主要形式,以反对官僚主义、宗派主义、主观主义为内容的整风运动在全县各条战线陆续开展。全县参加整风运动者3474人,鸣放意见858402条,向党组织和党员干部提出大量有益的批评和建议。

1958年1~7月,县委整风领导小组根据中共中央整风领导小组所定右派分子的标准,全县共划“右派分子”563名,另有305人因“右派言行”被划为“反社会主义分子”。当时在全国范围内对资产阶级的进攻实行反击是完全正确的和必要的,但由于运动的严重扩大化,把一批知识分子、爱国人士、国家干部和共产党员等错划为“右派分子”、“反社会主义分子”,造成了严重后果。1962年,经过对“右派分子”甄别复议,仅改正一小部分。1978年后,上述错划的“右派分子”和“反社会主义分子”全部得到改正和平反,并分别予以妥善安置。

大跃进和人民公社化 1957年12月,县委成立长远规划委员会,18日制订出《新蔡县1958~1967年农业发展规划(草案)》,提出1967年全县达到粮食亩产500公斤、皮棉175公斤等不切实际的“跃进”指标。1958年2月,县委召开扩大干部会议,通过“发展规划”,号召全县迅速掀起跃进高潮。同年7月29日,县委全体委员会议通过《新蔡县社会主义建设全面跃进40条规划》,提出“60天实现水利化”、“半年扫除文盲”和“1年绿化'四旁',2年实现'花果城',3年实现机械化,4年实现电气化”等口号,并在全县开展反右倾、鼓干劲、拔“白旗”、插“红旗”、放“卫星”活动,动员、组织工农业生产全面“大跃进”,提出“1天等于20年”、“15年赶上英国,超过美国”、“跑步进人共产主义”和要钢铁“元帅升帐”、“卫星上天”等不符合实际口号。规定“卫星”标准为:小麦、高粱亩产500公斤以上,玉米1500公斤、水稻1300公斤、大豆450公斤、鲜薯1.5万公斤、皮棉175公斤、芝麻150公斤以上。要求进一步贯彻“以钢为纲,工农并举,全面跃进”的方针,组织更大的跃进高潮。与此同时,发动大办人民公社运动。8月,将全县268个高级农业生产合作社合并为11个人民公社,由单一的生产组织变为工、农、商、学、兵五位一体、政社合一的社会组织,形成政治、经济、文化、教育、军事一体化,要求各人民公社实行生活食堂化、生产集体化,组织军事化,行动战斗化。年底,宣布全县放出土炉炼钢530吨、工业总产值1589.2万元的“卫星”和粮食平均亩产452公斤的历史新纪录。

民主革命“补课”1958年7月,全县开展反“右倾”、拔“白旗”运动后,左倾错误日趋泛滥,高指标、高征购、强迫命令、瞎指挥、浮夸风、“共产”风盛行,致使1959年冬~1960年春,因粮荒、饥饿,人口大量外流,90%以上的农村居民患浮肿病和营养不良症,非正常死亡时有发生,生产力遭到严重破坏。当时,上级将信阳地区发生的这一严重问题称之为“信阳事件”,定性“民主革命不彻底”,“属敌我矛盾”。1960年11月中旬,中共河南省委派工作组进驻新蔡,开展民主革命“补课”运动。12月23日,召开县、社、生产大队、生产队4级干部和群众代表大会,传达中共中央中南局、河南省委关于“保人保畜,生产度荒,半日劳动,半日休息,恢复生产,重建家园,整风整社,纯洁组织,端正政策,转变作风”方针,揭发新蔡问题。会后,县、社建立整风领导小组,生产大队、生产队和县直机关均选出群众代表分别组成代表委员会和代表小组,代行党政职权,对各级领导班子实行“一脚踢”,对在“左”的思想影响下犯有各种不同程度错误的干部统称之为“坏蛋”,召开控诉“坏蛋”大会,发动群众揭“盖子”。对问题比较严重和犯有一般错误的干部分别送县、社集训班学习,将错误特别严重者集中县特训班学习,全县共集训县、社、队干部5492人,特训1438人,后经查实分批放出。由于上级承担责任,除个别问题严重、群众意见很大的给予轻微处分外,多数干部未予处分,并恢复原职。民主革命“补课”运动对纠正左倾错误、转变干部作风、密切党群关系,起到重要作用。

社会主义教育运动 1964年12月中旬,中共信阳地委“四清”工作组进驻新蔡,协助开展以“清政治、清经济、清组织、清思想”为中心的社会主义教育运动,即“四清”运动。12月19~30日,县委召开县、社干部会议,传达贯彻中共中央《关于目前农村工作中若干问题的规定(草案)》和《关于农村社会主义教育运动中一些具体政策的规定(修正草案)》,布署全县的“四清”运动,培训“四清”工作队员321名。会上,人人“放包袱”,揭发“四不清”错误,组织经济退赔。会后,“小四清”运动在全县普遍开展,县直机关“小四清”于1965年春结束。农村以“清工分、清帐目、清仓库、清物资”为主,至“文化大革命”初期停止。全县参加运动的县、社和大、小队干部3万余人,85%以上的各类干部作经济退赔。“小四清”运动的开展,对于解决干部作风和经济管理等方面的问题起到一定作用,但由于把一些不同性质的矛盾均认定为阶级斗争或阶级斗争在党内的反映,采取层层检查、人人过关、“洗手洗澡”的方法,使不少基层干部受到不应有的打击,挫伤了广大干部的积极性。

“文化大革命”1966年6月,中共中央《五·一六通知》下达后,新蔡高中师生开始书写、张贴大字报,批判所谓邓拓、吴晗、廖沫沙“三家村”,县委随即派工作组进驻该校,领导学校的“文化大革命”。8月,工作组奉命撤出后,该校师生因对县委书记王墨林和副书记徐庚杰的“革”与“保”发生尖锐的意见分歧,“新蔡高中文化革命委员会”(以下简称“高中文革”)、“新蔡高中文化革命筹备委员会”(以下简称“高中筹委”)2个势不两立的群众组织相继成立;全县中小学校普遍成立“红卫兵”、“红小兵”组织,掀起批判“资产阶级反动路线”、“资产阶级学术权威”和“白专知识分子”高潮,全县大批知识分子受到批判斗争。与之同时,各校学生走街串巷,拥人民宅,开展破除“旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯”的破“四旧”活动,凡带有花鸟、龙凤之类图饰的建筑、衣被、家具等统被破坏或烧毁,大成殿内全国唯一的铜铸孔像、县文化馆珍藏多年的九头佛铜像被砸,县京剧团价值6万多元的传统戏装及各图书馆(室)的大量文史资料被焚。11月,数百名“红卫兵”代表分2批赴京,在天安门广场接受毛泽东检阅,城乡普遍成立各种名目的“造反”组织。12月中、下旬,县委先后召开常务会议和各公社、县直机关、企事业单位负责人参加的“通气会”,宣布停止党团活动,号召支持“造反派”(保王反徐),实行“一边倒”。未几,“高中文革”联合各学校持反王保徐观点的群众组织,发起成立“新蔡县文化革命总部”,开始停课“闹革命”,师生纷纷外出串连。

1967年1月19日,“高中筹委”在上海“一月风暴”全面夺权的影响下,联合全县与之持相同观点的群众组织成立“新蔡县造反司令部”,(隶属“河南二七公社”),冲击县“文革总部”,强行接管县委、县人委印章,各单位群众组织亦争相夺权,各级党政机关中一些持不同观点的另一派群众组织协商,以县“文革总部”为基础,联合成立“新蔡县红色造反指挥总部”简称“红造总”(隶属“河南造反总部”),各公社相继成立“红色造反指挥部”。从此,全县持对立观点的2大派群众组织正式形成。是月,棠村公社个别人,在县“造反司令部”一些人的支持下,煽动少数群众攻击公社武装部,抢夺枪支,发生武斗,打死1人,伤数十人。不久,县“造反司令部”部分领导成员先后被县公安机关拘捕关进监狱,县“造反司令部”及其所属组织基本解体。7月25日,“河南二七公社”在派斗中获胜,县“造反司令部”改称“河南二七公社新蔡二七纵队”。原县委、县人委、县人武部领导人纷纷表态支持“二七”。县“红造总”及其所属组织被定为“保守派”,迅速解体,全县掀起反击“二月黑风”、“二月逆流”高潮,无数参与“保守派”组织的干部群众被打成“坏头头”、“黑干将”、“黑后台”,挂牌、戴高帽游街、批斗,被关押的县“造反司令部”部分领导成员陆续释放。10月,县“抓革命促生产领导小组”成立,县直各大单位和重要机关开始派驻军代表。12月22日,成立新蔡县革命委员会。不久,县直属机关、企事业单位和各公社、生产大队亦先后成立“革命委员会”或“革命领导小组”,“新蔡二七纵队”及其所属组织的头头以群众代表身份参加各级革命委员会为领导成员。为此,原“红造总”的一些成员指责“二七纵队”一派掌权,“二七纵队”则指责“红造总”冀图老保翻天,两派经常发生摩擦。1968年4月,全县开展反对“三右一风”(即“右倾投降”、“右倾保守”、“右倾分裂”、“为二月逆流翻案风”)斗争,大抓所谓“变色龙”、“小爬虫”,一些原“红造总”成员再次遭到批斗。同年7月,全县掀起“清理阶级队伍”高潮,数千名被视为“叛徒”、“特务”、“走资派”和“没有改造好的地、富、反、坏、右分子”被整,造成大批冤假错案。

1968年8月,工人毛泽东思想宣传队、贫下中农毛泽东思想宣传队和解放军毛泽东思想宣传队,先后进驻城乡中小学校、医院和文化、商业等部门,“管理学校”、领导“斗、批、改”。1966年5月在全县掀起的群众性学习毛泽东主席著作热进一步“升温”,逐步发展到人人背诵“毛泽东语录”、“老三篇”(《为人民服务》、《纪念白求恩》、《愚公移山》),唱《东方红》歌、语录歌,人人佩戴铝、瓷等质地的彩色毛泽东主席像章(时称“纪念章”),随身携带语录牌、“忠”字牌,手持红色语录本;城镇、乡村到处涂刷大字壁标、搭建毛泽东语录栏,修建祝愿台等;公私门、窗、家具均以红漆涂写“忠”字;工前、会前、饭前、甚至睡觉前、起床后,人人均须面向毛泽东主席画像行祝愿礼,称“早请示、晚汇报”,礼式为:施礼,“祝毛主席万寿无疆”,唱革命歌曲,诵毛泽东语录(时称“最高指示”),呼“三忠于”、“四无限”①颂词(时称“三忠于”、“四无限”活动),1969年奉令终止。

1970年2月中旬,县革委召开县、社(扩大)干部会议,部署“打击现行反革命,反对贪污盗窃,反对投机倒把,反对铺张浪费”的“一打三反”运动。3月,县直机关、团体、工厂、企事业单位和各人民公社相继举办“一打三反”学习班。6月,全县中小学教师集中县城开展“一打三反”,全县再次出现乱批乱斗局面,数百名干部、群众、教师、医生被列为审查对象,刑讯逼供,残酷斗争,再次造成大批冤错假案。一女教师因用印有毛泽东主席画像的画报剪鞋样,被定为“现行反革命”自杀身亡。

1971年10月15日,县委召开全县行政22级以上党员干部会议,传达中共中央关于林彪叛党叛国文件。12月23日起,陆续向城乡职工、干部和群众传达,全县迅即掀起批叛林彪反党集团炮制的《“571”工程纪要》高潮,对林彪妄图谋害毛泽东主席、发动武装政变表示极大愤慨。1972年8月~1973年1月,县委多次召开批林整风会议,联系河南和新蔡实际,揭发批判林彪及其死党的反革命罪行。9月,全县开始批判“为林彪死党翻案风”(时称“刹妖风”),大搞“平反补台”,突击发展党员、提拔干部(时称“双突”),致使“造反”人物在各级领导班子占绝对优势。

①三忠于”即“忠于毛主席、忠于毛泽东思想、忠于毛主席的革命路线”。“四无限”即“无限忠于毛主席,无限热爱毛主席、无限信仰毛主席、无限崇拜毛主席。”

1974年2月,县委成立批林(彪)批孔(丘)办公室,开展批林批孔活动。一些造反人物在“批林批孔”、“评法批儒”活动中,上挂下联,再次拉山头,成立跨行业战斗队,提出批林批孔“必须联系新蔡实际”,大字报重新贴满城乡街头,层层揪斗“孔老二”,派性斗争再度公开化,各级领导班子一度瘫痪。

1976年2月5日,县委召开生产大队以上干部会议,传达毛泽东《打招呼讲话要点》,全县开始反击“右倾翻案风”。4月起发展为批邓(小平)、反击“右倾翻案风”,派斗又趋尖锐化,部分工厂停工停产、游行、武斗,城乡再度出现混乱。

揭批“四人帮”1976年10月6日,中共中央一举粉碎王洪文、张春桥、江青、姚文元“四人帮”反革命集团,宣告历时10年的“文化大革命”运动至此结束,全县干部群众纷纷集会游行欢庆。各级党组织开始组织干部职工和城乡居民揭发批判“四人帮”反革命罪行。翌年3月,县委成立清理打砸抢办公室(后改为揭批“四人帮”清查办公室),开始清查“文化大革命”期间与打砸抢事件有关的人和事。4月29日,县委召开生产大队以上干部会议,部署深入揭批“四人帮”,搞好“揭、批、查”①工作。要求各单位联系实际,凡与“四人帮”有牵连的人和事均须一桩桩、一件件查清。1983年,全县揭、批、查工作结束。一批犯有打砸抢错误和与“四人帮”篡党阴谋有牵连的人均受到查处。

经济体制改革 1979年,全县农村开始实行“五定一奖”、“联产计酬、责任到人”②为主要形式的生产责任制。1980年秋,改行“统一经营,联产到劳(动力)”为主要形式的生产责任制。1983年3月1~5日,县委召开生产大队以上干部会议,贯彻中共中央〔1983〕1号文件,部署农村经济体制改革。会后,组织千余名干部分赴各社、队宣传中央1号文件,全面推行以“大包干”(包产到户)为主的农业生产责任制。1984年2月8~14日,县委召开全县农村工作会议并发出文件,要求继续稳定完善联产承包责任制,疏理流通渠道,全面发展农村商品经济,提出承包者有经营自主权,并受法律保护;鼓励农民进城经商办企业。6月,成立县经济联合社、经济研究中心,以做好为农业生产的产前、产中、产后服务工作。农村经济体制的改革,使农村的产业结构由过去单一的粮食生产,开始向农、林、牧、副、渔、工商、建筑、运输及专业承包、商品化生产转变,并涌现出一批重点户,专业户和各种形式的经济联合体。

①“揭、批、查”即揭发同“四人帮”篡党阴谋活动有牵连的人和事;批判林彪、“四人帮”阴谋篡党夺权的反革命罪行;查“四人帮”的帮派体系。

②“五定一奖”即定人员、定任务、定措施、定时间、定报酬,超产奖励。“联产计酬、责任制人“即按产量或产值计工,按地块、作物或专业分工到人。

1984年,县委在推行农村经济体制改革的同时,开始引导并多次发文,组织推行城镇经济体制改革。提出改革人事、劳动、工资制度,企业实行厂长(经理)负责制和经济承包责任制,扩大企业自主权,企业用工普遍推行劳动合同制,实行浮动工资、计件工资,克服平均主义、“大锅饭”。国营企业在国营性质不变、原承担供应任务不变的前提下,实行国家所有、集体或个体经营、照章纳税、自负盈亏的经营方式。1988年,一些企业开始推行抵押金制度。

政治体制改革 1983年4月,县委、县政府、遵照中共中央、国务院《关于实行政社分开建立乡政府的通知》,以黄楼公社为改变人民公社体制,实行党、政、企分设试点,尔后全面铺开。1985年5月全县乡级体制改革结束,23个乡(镇)人民公社全部改为乡(镇)人民政府,设乡(镇)经济联合社;改生产大队为行政村、生产队为村民组。1984年,实行机构改革,调整县、乡(镇)、局(委、办)领导人员,让一批年富力强、具有一定专业知识者担任领导职务,一些年龄偏高的领导人员或离职、退职休息,或退居二线充当调研员或协理员;将原90多个县政府直属职能部门精简为56个;改变以党代政、以党代企状况,各行政机关、企业、事业单位的党委(支部)书记一般不再担任行政、企业领导职务,其主要任务是作好本单位干部、职工的思想政治工作,保证行政干部在生产、工作和经营中的决策作用,保证党中央的路线、方针、政策及上级党组织有关决定的贯彻执行。与此同时,开始对人事制度实行一系列改革(详见本志《国民经济》卷第3章第2节和《社会保障》卷第3章第1节)。

1980年下半年起,新蔡县开始改革选举制度,凡应依法律程序选举的各级人民代表大会代表和各级领导人,均改间接等额选举为直接差额选举(详见本志《政权》卷第1章第2节)。