第二章 行政机构

第一节 县政权

县署(县衙)明制,县署设知县1名,正七品,掌一县之政;县丞1名,正八品,为知县辅佐,嘉靖三十二年(1553年)裁革;典史1名,掌缉捕、监狱;主薄1名,正九品,与县丞同为知县辅佐之一,典领文书,办理事务,后省并于县丞;巡检1名,司巡视检查,专职镇压人民反抗。县属衙门设儒学教谕1名,主持文庙祭祀、教育所属生员;训导2名(后裁1名),辅佐教谕管理生员;驿丞1人,主管传递文书及迎送官员;医学训科1名,司疾病治疗;阴阳训术1名,论说风水、八卦、吉之类;僧会司1名,职僧道事宜。设监狱关押囚犯。县署内另设“三班六房”:三班即壮班、快班、皂班,各有衙役数名。分别负责值堂、站班、缉捕、护卫、仪仗及署内杂务;六房即吏、户、礼、兵、刑、工,各有书吏若干,分掌人事、财税征收、学务礼俗、军务、司法、交通与工程建设等。行署设置有布政分司(后废)、按察分司(后改称察院)、府馆(后废),明道书院(后改为公馆)、射圃亭、演武教场、养济院、惠民药局(即阴阳医学)、漏泽院(后废)、儒学署、巡检司和邮驿总铺等。

清沿明制。另设税课大使1名,从九品,管理工商税务及民宅买卖诸事。行署机构有察院、儒学署、大吕书院、社学、邮驿总铺、演武教场、常平仓、养济院、惠民药局等。清未废邮驿总铺,改设邮政代办所(后相继改为邮务局、邮政局);废儒学署,改设劝学所,裁革教谕、训导,改设劝学总董;增设劝业所,司农业技术推广;设宣讲所,配专兼职宣讲员各2名,司宣教,启民智;设地方审判厅,职司法;设经征局主管全县财政税收事宜。

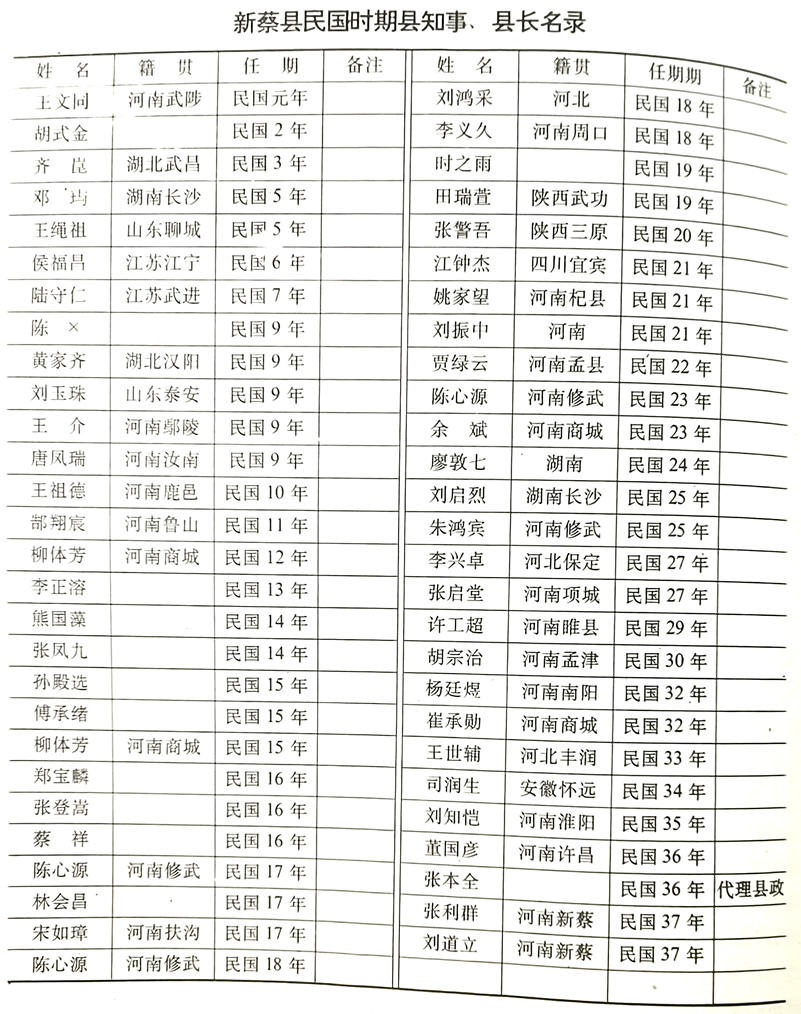

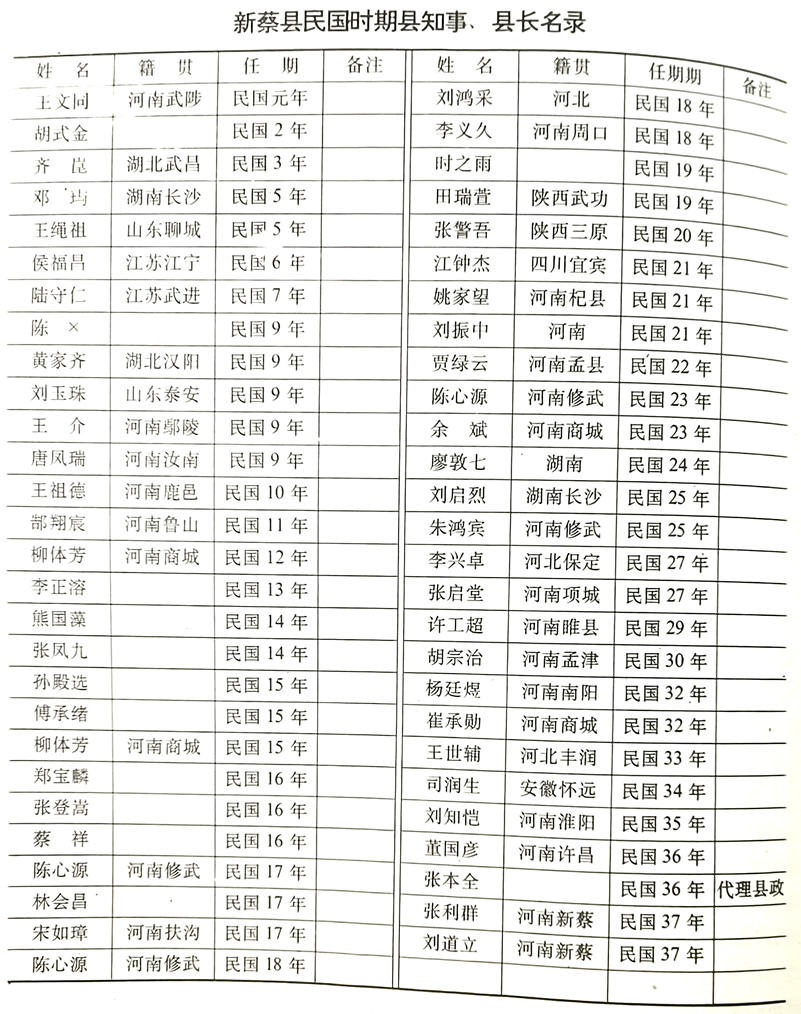

县知事公署、县政府 中华民国元年(公元1912年),改县署(县衙)为县知事公署(简称县公署),行政长官知县改称县知事。机构设置基本沿袭清末旧制。改经征局为公款局,另设财务征收处、房科、参事会、审检所和警察所等,分别办理全县财政收支、各种特殊捐款、自治行政和社会治安诸事宜。县知事以下设幕僚长(俗称老夫子)、帐房各1名,专办上下来往公文,出入款项账目及地银解省事。“三班六房”改设为“五班八房”:五班即头快、二快、步快(专职派遣缉捕)、头皂、二皂(负责看守监狱、值堂、站班、传带原被告到堂候审及行刑),各班10余人,各有总领1名;八房即吏、户、礼、兵、刑、工、仓、承发,分别负责人事民政、田赋地丁银两征收、教育礼仪、军事战备、刑律诉讼、农林建设、房地产当卖税契、公文及诉讼缮挂批示等,各房设总管1名,房吏若干。民国3个,改劝学所为县视学办公处(民国6年复名劝学所,民国12年改为教育局)。民国4年增设水利分会。民国5年设农事试验场。民国7年,改警察所为警察队,成立渔业公司,县知事公署设电话总机室。民国10年改劝业所为实业局,改警察队为巡警局。民国12年,改水利分会为水利支局,设屠宰税征收所。翌年,县知事公署总机室扩建为电话局。

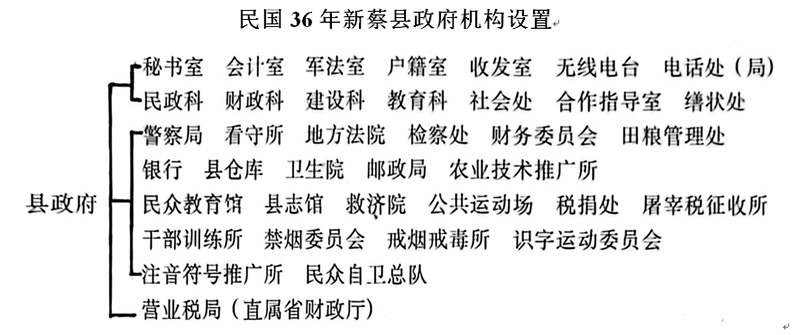

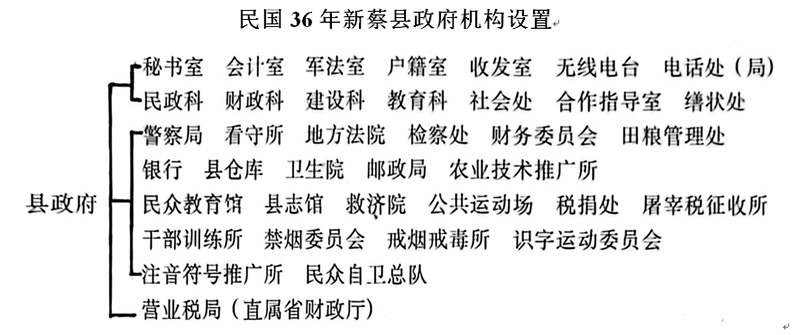

民国16年11月,县知事改称县长,县知事公署改为县政府。改巡警局为公安局,增设通俗教育馆,司民众教育事;县府增设档案室。次年,改实业局为建设局,改监狱为看守所,公安局易名警察局;取消公款局、财务征收处及房科,设立财务局(民国20年改为财政局)、财税征收处:撤“五班”,设政务警察队,裁“八房”,置书记处(下设行政、财政、司法3股,民国21年改称司法处);增设粮仓保管委员会、支应局(专门支应军差,民国19年取消)和保安大队;裁撤幕僚长、帐房及档案室,县府设秘书室、收发室和第一、二2科(一科管人事、民政、建设、二科掌财政、教育、军事,均配科长、科员各1名)。民国19年设公共运动场,发展体育运动。翌年,警察局复名警察所(民国26年仍名警察局),农事试验场改称农业技术推广所;设立县医院(后改称卫生院)、识字运动委员会、注音符号传习所,保安大队改编为保安团。民国21年,县府增设第三科(掌实业建设与文化教育)及兵役科员1名。民国23年,撤销财政局,设立财务委员会;县府增设统计员1名。民国25年,成立禁烟分会,并于县医院附设戒烟戒毒所;县府增设合作事业办事处(民国31年改称合作事业指导室)。民国27年,设行政干部训练所,成立国民兵团,县府增设军事科(次年改为第四科)。旋设田赋管理处。民国29年,撤销4科,分设军法室和民政、财政、建设、教育、4科,改田赋管理处为田赋粮食管理处,旋改为粮食管理委员会。翌年,撤销粮食管理委员会,于县府增设粮政科。成立县银行、战时民众自卫队(抗战胜利后解散)。民国32年设立县地方法院、检察处、县志馆、盐务局(下设盐卡、盐务税警连,后并人界首盐务局),旧时之养济院、普济堂合并改为救济院。此后又相继设立无线电台、县仓库、自治保障委员会等,保安团与国民兵团自卫队合并改为民众自卫总队。粮政科改为社会处,县府增设缮状处、会计室和户籍室。民国36年10月12日中国人民解放军攻克县城,县长董国彦被处决,县政府名存实亡,翌年溃解。

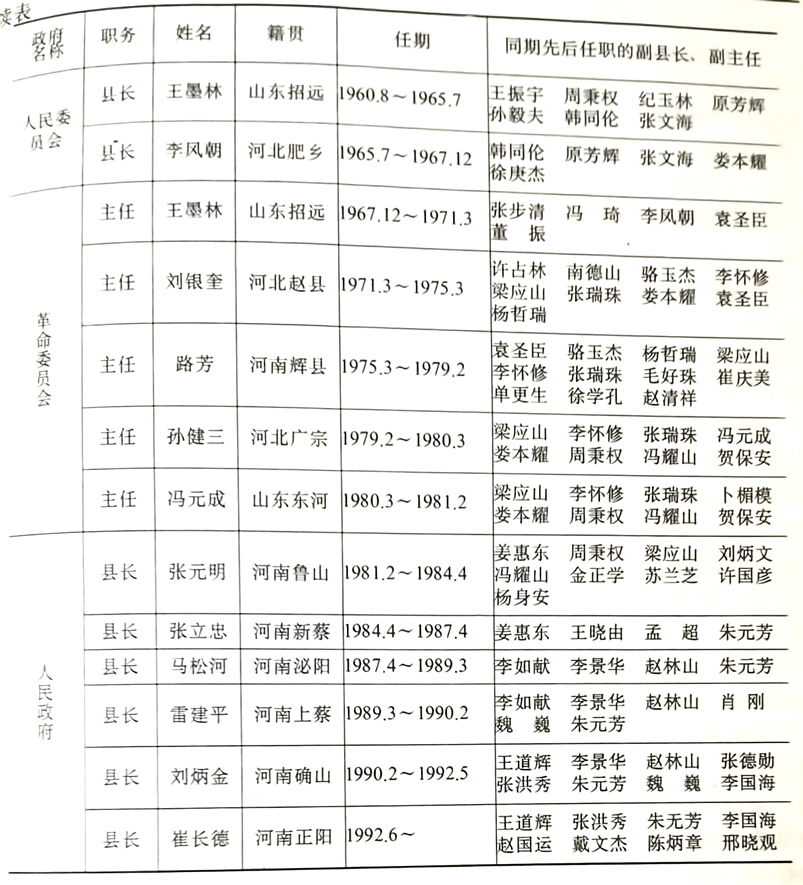

县人民政府 1947年10月成立新蔡县爱国民主政府,初仅设县长。同年11月始配副县长、秘书、财粮科长各1名,多游移于棠村、化庄一带,无固定办公地址。次年2月增设公安局。4月,隶属豫皖苏边区第八专署的新蔡县民主县政府在县西北大郭庄建立,设县长、副县长各1名,下设财粮科、公安局、随军交通局、工商局(兼理税务)、支援前线工作指挥部(旋改称战勤指挥部,次年更名支前工作司令部),均无固定办公地址,多游移于李桥、孙召等地。同年8月,境内2个县级政权合并为新蔡县民主县政府,12月进驻县城办公,增设电话总机室。翌年4月,随军交通局与总机室合并成立“军话局”,工商局改设为工商科;之后又相继增设民教科、实业科、税务局、司法科、新华书店、中州农民银行新蔡县分行、中国人民银行新蔡县支行(以下简称县人行)。10月,中州农民银行新蔡县分行被县人行接管。冬,增设电信营业所。12月,新蔡县民主县政府更名为新蔡县人民政府后,改财粮科为财政科,改实业科为建设科,增设供销合作科、整顿编制委员会、治淮总队部、行政仓库、粮食公司、防疫委员会、冬学委员会;撤销民教科,改设民政、教育2科。1951年,撤销教育、供销合作2科及行政仓库、粮食公司,分别设立文教科、供销合作社和粮食局;增设财政经济委员会、人事科、卫生科、农林科、中国人民保险公司新蔡代理处(1953年扩建为中国人民保险公司新蔡县支公司,以下简称县保险公司)。1952~1955年,相继撤销司法科、军活局、电信营业所、工商科,设立邮电局、商业科;保险公司并入财政科。1952年增设交通银行(1954年并入信阳专区建设银行)。后又陆续增设计划统计科、手工业管理科、交通科、人民来信来访接待室、体育运动委员会;改冬学委员会为扫除文盲工作委员会(下设办公室,简称扫盲办公室),改防疫委员会为爱国卫生运动委员会。1955年12月,新蔡县人民政府更名为新蔡县人民委员会,设县长、副县长各1名,仍设秘书室。撤销建设科、商业科、文教科,分别设立农业科、商业局、文化科和教育科;改手工业管理科为工业手工业管理科、财政经济委员会为财政经济办公室,增设水利科(旋改为水利局)、农产品采购局、手工业联合社、中国农业银行新蔡县支行(以下简称县农行,与人行合署办公,翌年撤销)。1956年,撤销计划统计科,分设计划委员会和统计科。1957年撤销教育科,改设文教局;撤销农业科,改设农业局;采购局、专卖事业处、食品公司合并设立服务局。翌年,撤销交通科,改设交通局;撤销财政科、税务局,改设财政局;县供销社、服务局省人商业局,文化科、扫盲办公室省人文教局;工业手工业管理科与手工业联合社会并改设为工业局;增设物价委员会、科学技术委员会。1959年,秘书室改称办么室,增设基本建设办公室(次年5月改称基本建设委员会)、劳动科、档案科。之后,又相继撤销财政经济办公室,增设经济建设委员会、人事监察科、畜牧局、林业局、建筑工程局、财政经济委员会、农村水利委员会、财政贸易委员会、手工业管理局、物资局、市场管理委员会(以下简称市管会);恢复县社,财政局分设为财政、税务2局。1962年,撤销经济建设、财政经济、财政贸易、农林水利、科学技术5个委员会、人事监察、劳动、档案3科和工业、交通、畜牧、林业、建筑工程5局,增设工业交通科(次年撤销,复设交通局)和农业机械供应站。1964~1966年,又相继恢复经济建设、农林水利、财政贸易、科学技术4个委员会和劳动、人事监察2科,增设编制委员会、安置下乡青年领导小组办公室(后更名安置城市下乡知识青年和闲散劳动力领导小组办公室,简称知青办)。1964年改农业机械供应站为农业机械管理局;恢复县农行(次年撤销);增设林业科(次年改为林业局)。1966年,县人民委员会的职能部门有:办公室、人事科、劳动科、民政科、人事监察科、农林科、卫生科、计统科、计划委员会、物价委员会、经济建设委员会、基本建设委员会、农林水利委员会、财政贸易委员会、科学技术委员会编制委员会、体育运动委员会、爱国卫生运动委员会、公安局、交通局、农业局、林业局、农业机械管理局、供销社、市管会、手工业管理局、知青办和人行、农行、新华书店。

1967年12月,取消县人民委员会,成立新蔡县革命委员会,原县长、副县长改设为革命委员会主任、副主任,内设办事、政治工作、生产指挥、文教4组,其中生产指挥组下设综合、秘书、工业交通、财政贸易、农林水利、内务、卫生7个小组。翌年,精简机构,撤销合并除金融机构以外的原人民委员会的所有职能部门,分设为交通运输服务、农林水利生产建设服务、手工业管理、农副产品服务、生产资料服务、财税工商管理、百货服务、饮食服务、粮棉油服务、文教毛泽东思想宣传10站,直属县革命委员会生产指挥组。1969年底,撤销县革委内设之文教组及生产指挥组下设7小组及其各直属站,设计、科、体3委和交通、物资、工业、文教卫生、农林水利、商业、财政、电信、邮政9局。次年1月农林水利局分设为农林、水利2局。1971~1972年增设农机、民政劳动、电业3局;农林局分设为农业、林业2局,文教卫生局分设为文教、卫生2局.1973年10月,撤销县革命委员会内设之办事、政治工作、生产指挥3组,设立办公室和生产指挥部;撤销物资局、工业局改称第一工业局;增设第二工业局、计划生育委员会、对外贸易局;恢复知青办、粮食局、邮电局、公安局、市管会。之后,又相继设立公费医疗预防管理委员会及办公室(简称公疗办)、打井配套建站办公室、民兵指挥部、标准计量管理所、地震办公室、社队工业办公室、生产救灾办公室(1985年更名扶贫救灾办公室)。1978年,撤销生产指挥部,增设农林水利、财政贸易、工业交通、科学教育4个办公室和农业机械化领导小组办公室、三电(安全用电、节约用电、计划用电)领导小组办公室;恢复爱卫会,社队工业办公室改设为社队企业管理局,民政劳动局分设为民政、劳动2局。1979年,撤销市管会,成立工商行政管理局;增设中国人民建设银行新蔡县支行(以下简称县建行)。1980年计委分设为计委、统计局和物价局,文教局分设为文化、教育2局,增设司法科(旋改为司法局)。

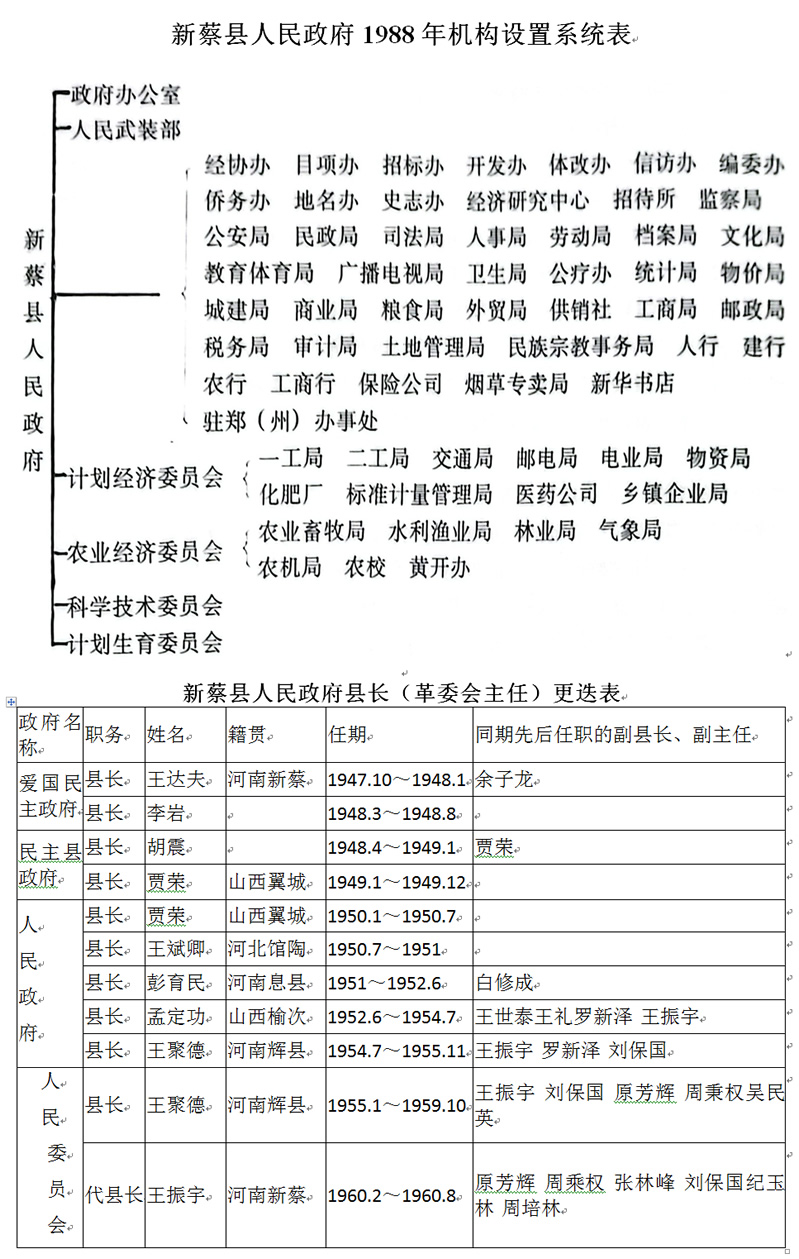

1981年2月,撤销新蔡县革命委员会,恢复新蔡县人民政府。同时,县直机关革命委员会或领导小组撤销,恢复原有名称。原县革委内设之农林水利、财政贸易、工业交通、科学教育“四办”改设为“四委”;恢复基本建设委员会,增设工农教育委员会。翌年,撤销知青办,恢复物资局,增设多种经营办公室、民族宗教事务局。1983年增设烟草专卖局。1984年5月,实行行政体制改革,撤销“四委”。年底,增设中国工商银行新蔡县支行(以下简称县工商行)。后经过调整,1985年底,县人民政府直属职能部门企事业单位56个:政府办公室、经济联合社、经济研究中心、扶贫救灾办公室、计划经济委员会、计划生育委员会、城乡建设环境保护局、人事局、劳动局、民政局、统计局、公安局、司法局、地方史志编纂办公室、地名办公室、侨务办公室、体制改革办公室、信访办公室、招待所、财政局、审计局、税务局、物价局、工商局、农业畜牧局、林业局、水利渔业局、民族宗教事务局、第一工业局、第二工业局、乡镇企业管理局、交通局、邮电局、粮食局、商业局、文化局、教育体育局、卫生局、公疗办、科学技术局、广播电视局、供销社、外贸公司、电业公司、物资总公司、医药公司、烟草公司、农业机械管理总站、化肥厂、气象站及县人行、建行、工商行、农行、保险公司、新华书店。1986年,中国人民解放军河南省新蔡县人民武装部改归地方,增设编制委员会办公室、市政管理委员会办公室。翌年撤销经济联合社,扶贫救灾办公室分设为救灾、扶贫经济开发2个办公室(后者简称开发办);增设土地管理局、标准计量管理局、经济协作办公室、项目办公室、招标办公室、黄淮海平原农业开发办公室(简称黄开办)、体制改革委员会办公室(简称体改办)等。后经调整,至1988年底,县政府直属职能部门、企事业单位共69个。

第二节 基层政权

明、清 实行保甲制,百户为保,10户为甲,保设保正,甲置甲首。

民国 中华民国初期,废保甲,设约。每约设约董1名,主持政务;副约董1~3名,辅佐约董;另设地方1名,负责勤杂,催办公务。民国20年(1931年),全县实行自治,废约,实行区、乡(镇)、闾、邻制。各区公所设区长、书记各1名,区员2名,电话员1名,干事若干名,后备队长1名,区丁(警卫)20~30名;各乡、镇公所设乡(镇)长、副乡(镇)长、文书各1名,乡、镇丁10余名,干事若干名;邻、闾各设闾、邻长1名。翌年,遵照豫鄂皖“剿匪”总司令部《各县编查保甲户口条例》,废闾、邻,设保、甲,若干保为一联保。各联保处设联保主任、副主任、书记各1名,干事若干名,保丁5~7名;保公所置保长、保队副(副保长)、干事(秘书)各1名,保丁2~3名;甲设甲长1名。民国30年,撤区、废联保,后复置。民国36年10月至37年7月,境内中共领导下的新蔡县爱国民主政府和新蔡县民主县政府均设区和行政村。各区人民政府设区长、副区长、文书、财粮主任各1名,公务、勤杂若干名;行政村设村长、财粮、穷人头(相当农协会主席)各1名。民国37年8月境内2个县级政权合并后,改行政村为乡。各乡人民政府初设乡长、财粮、农协会主席各1名,均由区政府派任。后改为选举制,乡政府设乡长、副乡长、财粮主任、公安主任、武装委员各1名。各区工作人员亦有不同程度增加。

中华人民共和国.初行区、乡制。区人民政府设区长1名,副区长1~2名,民政、公安、武装、文教、财粮区员及文书、会计各1名,1951年增设武装部长1名;乡设乡长、副乡长、财粮、农会主席、妇联主席、公安主任各1名,委员若干名。1953年4月,区人民政府改称区公所,为县人民政府派出机构。1955年一区(城关)改为镇。

1956年撤区,实行中心乡、一般乡制。中心乡设乡长、副乡长及民政、财政、文教、公安、生产助理员、会计、扫盲专干各1名,武装部长1名,武装干事1~2名。一般乡设乡长、副乡长、会计、公安主任等。镇同中心乡。1957年,撤销中心乡,实行乡、镇制。

1958年废乡,人民公社实行政社合一体制,原乡人民政府改设为公社管理委员会,置主任1名,副主任2~3名,委员若干名。管委会下设民政、财贸、工业、农业、文教、武装等部(或委员会),各部(委)置部长(主任)1名,武装部另置干事1~2名。公社下辖之生产大队、生产队(小队),均置管理委员会。1962年,取消公社管理委员会,改管理委员会主任、副主任为社长、副社长。生产大队设大队长、副大队长、妇联主任、民兵营长、会计、保管、治安主任各1名,管理委员会委员若干名;生产队设队长、副队长、会计、保管、妇女队长、民兵排长、记工员各1名。1968年底,各人民公社、生产大队大队长、副大队长,分别改称革命委员会主任、副主任;生产队队长、副队长改称革命领导小组组长、副组长。公社革委会下设行政、生产2个办公室,置秘书、会计及民政、公安、文教助理员等,生产大队、生产队职员配置如旧。1981年,取消社、队革命委员会(革命领导小组),仍设管理委员会。

1983年,改各人民公社为乡镇人民政府,改生产大队、生产队为行政村、村民小组。乡(镇)人民政府置乡(镇)长1名,副乡(镇)长1~2名,乡(镇)长助理1名;下设政府办公室、农林水利(机)办公室、财政贸易办公室、科教文卫办公室、乡镇企业办公室和经济联合社,各置主任1名,经联社置副主任1~2名(古吕镇4名);另置民政、统计、司法、农业、水利、林业、文教(或科技)、卫生、计划生育、乡镇企业、乡镇建设等助理员各1名,财政所所长(或助理员)、土地管理所长(或助理员)各1名,武装部长、副部长或助理员各1名,司务长1名,办事、勤杂人员若干名。行政村一般设村民委员会主任、副主任、文书、治安主任、计划生育专干各1名。村民小组设组长1名。