第四章 婚姻 家庭

第一节 婚 姻

古代至民国,境内男女婚姻,悉依“父母之命,媒妁之言”,讲求“门当户对”,盛行包办、买卖婚姻。妇女屈从“三纲五常”、“三从四德”信条,“嫁鸡随鸡,嫁狗随狗”,听天由命。男子可以“休妻”另娶,女子只能“从一而终”,寡妇改嫁被视为大逆不道。贫苦人家,因生活所迫,往往将幼女送人作童养媳(俗称“小媳妇”),妇女的人身自由和权利无保障,家庭悲剧时有发生。民国年间,国家虽规定一夫一妻制,但官宦富豪之家蓄婢纳妾之风依然盛行,三妻四妾者不乏其人,贫苦阶层,生活无着,孑然一身者比比皆是,“光棍汉”、“和尚户 村村可见。

1953年3月,宣传贯彻《中华人民共和国婚姻法》后,全县相继有3227对包办婚姻感情不好的男女青年离婚,127名童养媳解除婚约,120名寡妇改嫁。据1982年人口普查统计,全县人口的婚姻状况为:未及法定最低年龄结婚的男子(15~21岁)64784人,有配偶者3911人,占6%;女子(15~19岁)64626人,有配偶者6206人,占9.6%。在15岁以上人口中,未婚者135143人,占15岁以上人口的27.59%(男占15.3%,女占12.29%);有配偶者311869人,占63.67%(男占31.36%,女占32.31%);丧偶者40649人,占8.3%(男占1.77%,女占6,53%);离婚者2144人,占0.44%(男占0.34,女占0.1%)。

中华人民共和国成立以来,旧的婚姻制度和观念虽受到冲击,但早婚、非法同居、重婚、换亲以及包办、买卖婚姻、拐卖妇女等陋习和违法犯罪行为仍时有发生。据1988年1月婚姻登记普查统计,全县未到最低法定结婚年龄非法姘居和买卖婚姻人数,占结婚总人数的20%。

第二节 家庭

境内居民家庭组成分大、中、小3种类型。大家庭数代同居,成员数十人;中等家庭祖孙3代同居,全家10口左右;小家庭3~5口,夫妻儿女相处。清末至民国年间,人们向以“族繁势强”为荣,“人丁兴旺”为福,故大、中型家庭居多,其中以3代之家最为普遍,四世同堂、五世同堂的大家庭亦为数不少。

旧式封建家庭,恪守“父为子纲,夫为妻纲”信条,实行家长制,即所谓“家有千口,主事一人”。家长多由男性长辈担任,总揽全家生产、生活、婚丧嫁娶、社会往来及钱财收支、物资发放大权,平时以家法约束成员,家中老幼尊卑界限分明。家庭成员分工大体是男耕女织、男主外女主内。晚辈妇女,除从事家务劳动、养育子女外,还须孝顺公婆,侍奉丈夫,稍有不慎,即遭斥责甚至打骂,婆媳关系紧张,妯娌之间更是矛盾重重,争吵闹事,时有发生,一旦无法共同生活,即行分家析居。

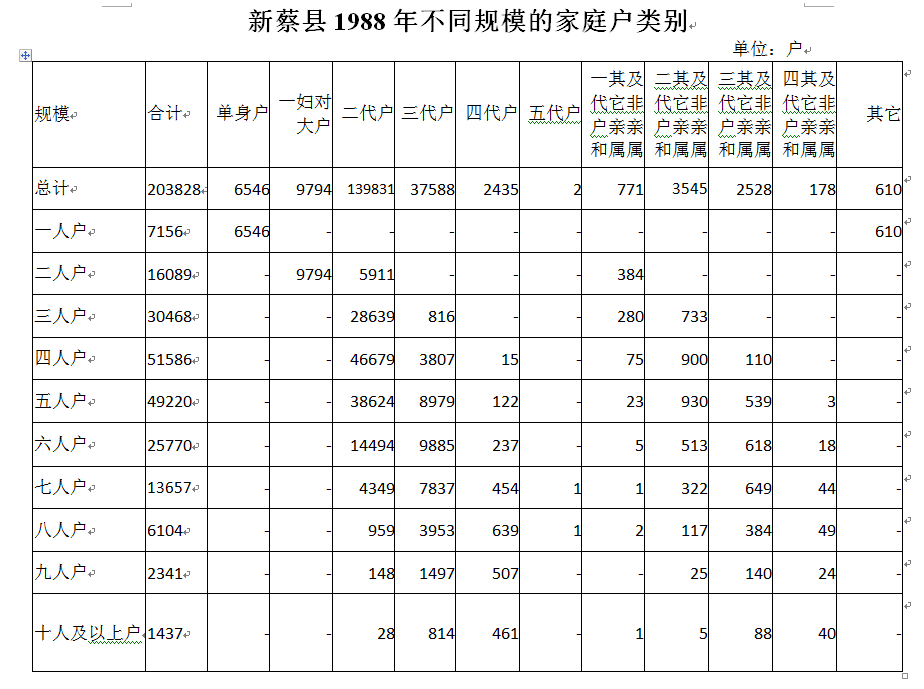

中华人民共和国成立后,随着社会经济制度、婚姻制度和家庭观念的变革,家庭的职能、性质、结构等逐渐发生变化,家庭结构的发展趋向是小家庭增多,大家庭减少,儿子结婚后,往往离开父母另立门户。夫妻在家庭的地位平等,互敬互爱,共同劳动,财产共有,共同承担养老抚幼义务,旧的封建族权、夫权等宗法制度和陈规陋习多被革除。婆媳相处之家,因媳妇多居主导地位,婆媳关系多数紧张,不能和睦相处。近年来,全县2代之家居首,3代之家次之,四世同堂、五世同堂家庭已寥寥无几。1982年,全县家庭平均每户5.08人,1988年降为4.51人。

农村实行家庭联产承包生产责任制后,农村家庭既是社会生活组织,又是生产基层单位,改革开放政策使城乡居民经济活力增强,收入增加,部分家庭逐渐富裕起来。同时,由于多方原因,婚姻、财产、养老、抚幼等家庭纠纷日渐增多。