农业科研

【农业科学研究工作概况】 1997年,地区农业科学研究所共有职工l55人,其中,专业技术人员96人(研究员2人,副研究员15人,中级人员32人,初级人员31人。全年承担省(部)、地级下达的科研课题10项,所内自选课题8项;在农村建立各种类型的科技示范基地20万亩,展示农作物新品种11个,示范高产、高教栽培技术7项;发放科技资料3万份,培训农民2万人次,圆满完成了上级下达的任务和所内制定的工作目标。

一、抢抓机遇,深化改革,走“科研立所,开发强所,科研开发经营服务一体化”的路子。根据驻编[1996]22号文件精神,新组建的所属科研机构有:驻马店地区粮食作物研究中心、驻马店地区油料作物研究中心、驻马店地区园艺研究中心、驻马店地区植物保护研究中心、驻马店地区土壤肥料研究中心、驻马店地区农业科技示范推广中心及所属事业单位。驻马店地区农业科学试验站,井于元月1日正式独立运转。全所制订和修了l4项规章制度,保证和促进了改革开放,科研工作的顺利。为农业经济事业的发展提供了优质服务。

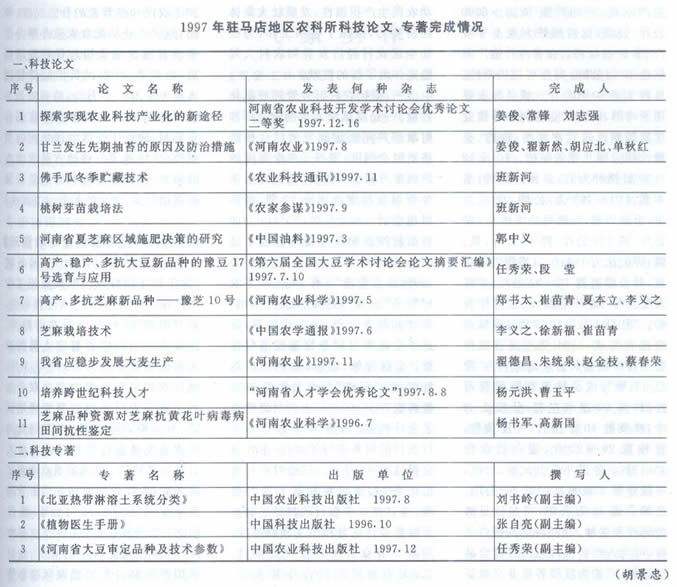

二、科研、开发经营取得新成绩。1997年,全所选育出有苗头的芝麻、黄豆、大麦、玉米农作物新品系11个,玉米自交系登记编号24个,外源DNA导人试验芝麻种质资源创新有了一定进展。编制了“豫芝4号”、“豫芝7号”、“豫芝10号”、“豫大麦2号”、“豫豆17号”农作物品种地方标准,经由驻马店地区技术监督局审定,于8月1日颁布。获得地级以上科研成果2项。在省级以上专业刊物上发表科技文章11篇。为深化体制改革,调整了科研方向,分流了人员.建立科研、开发、经营三支队伍,实行分类管理,加大开发力度。全年开发经营各类农作物种子500万公斤,化肥300吨,农药30吨,总销售额600万元,创收入30万元。被评为河南省农业科研系统科技开发先进单位。

三、改善了干部职工的工作和生活条件,全年改建扩建了所内输电线路,新装了1台100KvA变压器及供电设施,改建了供水管道和院内道路,新装5部公用电话.新购1部客货汽车。一幢40套建筑面积3800平方米住宅楼于年底竣工。基本解决了全所职工的住房问题,为干部、职工创造了一个良好的生活和科研环境。

四、加强领导班子建设,提高专业人员素质。全所认真学习邓小平理论,贯彻十五大精神,共组织10次专题理论学习辅导讲座,写心得体会74篇。同时认真开展了“党委集中建设活动”和“三讲教育活动”。征集到各方面意见30多条,领导班子集体自查出问题6个,成员个人共查出存在问题34个,分别制定了整改措施,取得了很好的整改效果,存在问题基本解决。为使专业人员素质得到提高,全年派出27人次参加了各类培训班。接纳5名本科毕业生,分配到各研究中心,充实了科研力量。为调动科研人员的积极性,全年共选拔11名科技骨干充实到副科级以上领导岗位。进步加强科研管理。为了改进管理方法,提高管理水平,促进科研工作快出成果、出人才、出效益.1997年制定出了《驻马店地区农科所科研管理暂行办法》、《科研项目年度考评办法》、《驻马店地区农科所农作物新品种(系、组合)鉴评登记办法》等文件,为科研工作的管理逐步走上规范化、制度化提供了有力保障。(朱续源)

【农业科研获奖项目】1997年,由驻马店地区农科所参加完成的科研项目,一项获得省级科技进步奖,一项获地(市)级科技成果奖。《砂姜黑土改土培肥与大面积高产、高效开发》项目,获省科技进步三等奖。该项目1991年由黄淮海综合办公室下达。省农科院土肥所主持,驻马店地区农科所协作,郭中义、刘书岭等同志参加完成。该项目针对区内砂姜黑土面积大、耕层差、肥力低、产量不高等特点,选点在汝南县水屯乡砂姜黑土万亩试验示范区,采取增施有机肥,推行秸秆还田等措施改良培肥土壤,在此基础上研究.形成了小麦、玉米、大豆、芝麻、花生、西瓜等主要农作物科学施肥体系。通过大面积示范推广,完成了为农村培养技术骨干500名,粮食单产年递增15%,人均纯收入年增50元的目标任务。《芝麻枯萎腐和叶斑病发生规律及综合防治研究》,该项目获漯河市科技二等成果奖。漯河市农科所为主持单位,驻马店地区农科所协作,张自亮等参加完成,该项目重点研究了芝麻枯萎病和叶斑病的发生规律及综合防治技术。在防治上主要采用药剂拌种及芝麻生长前期和中期连续喷施杀菌剂及多元药、微肥。在药剂处理种子的基础上,再喷2~3次多菌灵与黄叶敌的复配剂,芝麻产量可提高20~30%,经济效益非常显著。(郭中义 张自亮)

【农怍物品种地方标准】 根据市场需求,发展高产高效优质农业,必须提高农作物种子质量,防止品种混杂退化,充分发挥原(良)种的增产潜力。为了使育种单位、生产单位、种子管理等单位对种子的鉴定、繁育、推广有一个共同的依据标准,根据《中华人民共和国标准化法》及《国家技术监督局农业标准化管理办法》的有关规定,由地区技术监督局提出,地区农科所负责起草了该所育成的农作物新品种及其地方标准。这些品种是:“豫芝四号”、“豫芝七号”、“豫芝十号”、“豫豆十七号”、“豫大麦2号”。农作物品种地方标准主要内容包括:1.品种来源; 2.特征特性;3.栽培要点;4.产量水平及适应范围。上述农作物品种地方标准由地区技术监督局负责审定,于1997年8月1日发布.10月1日实施。(胡景忠)

191图

【向中国农学会推荐农业新品种】1997年10月22日.中国农学会来函要求地区农科所推荐农业新品种,经研究.该所推荐了“驻芝8号”、“驻大麦2号”、“驻豆1号”三项农业新品种及其有关技术。“驻芝8号”是地区农科所采用小林2号与48—2有性杂交培育而成的耐渍、抗病、早熟、高产、优质芝麻新品种,1995年河南省农作物品种审定委员会审定命名为“豫芝十号”。该品种单杆型,株高150~200厘米,始蒴部位低,开花早,叶腋三花、花白色、蒴果四棱、蒴长中等、肥大,籽粒白色.千粒重平均2.61克,含油量55.68%,对茎点枯病和病毒病等病害,抗性中等,生育期90天左右。一般每公顷1200~1500公斤,1993年超前示范,1997年已推广到河南、安徽、湖北,并在陕西、广西等地示范种植,已推广5.35万公顷左右。每年繁殖原种。(胡景忠)

一代种子1~1.5万公斤。该品种籽粒洁白,含油量高.适宜国际市场需要。适宜我国长江以北芝麻主产区种植。5月上中旬到6月上旬播种,每公顷播量3。75~7。5公斤,公顷留苗12~1。5万株,要求施足底肥,重施P、K肥,盛花期叶面喷肥,盛花中期小打顶,适时晚收,小捆架晒,及时脱粒、晒种。“驻大麦2号”是地区农科所利用驻选二棱经60co辐射处理,多年连续大群体选择培育而成。1994年审定命名为“豫大麦2号”。属弱春性二棱皮大麦,早熟类型,株高75cm左右,高抗三锈、白粉、条纹病,轻感黑穗病,千粒重38~44克,无水蛋白质含量9。32~10.87%,浸出率80.14%。品种区域试验和大面积生产示范.平均产量5250~6000公斤/公顷,比对照驻大麦1号增产12.5~14.1%。在省内外推广面积达10万公顷。每年可提供原种、良种35~50万公斤。该品种主要用于啤酒、医药工业原料和养殖业优质饲料。适宜在河南、陕西、安徽、河北、湖北等省种植。10月18~30日播种为宜,多菌灵拌种,基本苗l5O~195万/公顷,底肥为主,追肥为辅,底肥每公顷施氮120公斤、磷120公斤、钾60公斤,氮、磷、钾配比为1:1:0.5,追肥因苗制宜,每公顷追氮75~92公斤。“驻大麦2号”矮秆早熟,适宜间作套种。“驻豆l号”1983年经有性杂交选育而成,1994年河南省农作物品种审定委员会审定命名为“豫豆17号”,该品种亚有限结荚习性,株高90厘米左右,分枝2—3个,株荚数40个左右,种皮黄色.百粒重20~22克,蛋白质含量46.13%。经多年多点试验、示范.一般产量2500~3000公斤/公顷。已推广近13万公顷,可提供足够的原种和良种。该品种属高蛋白品种.可为人类提供理想的保健食品和饮料,豆泊为发展养殖业又提供了优质饲料,适合河南、安徽等黄淮区域夏大豆主产区种植。适播期6月上中旬.每公顷留苗18~22万株。要重施底肥,氮、磷、钾配合施用(配比l:2.5:2)。中耕除草,及时防治食心虫,花荚期遇旱浇水。适时晚收,可提高产量和籽粒外观品质,该品种经示范、推广,均表现高产、多抗、直立不倒,落叶性好,成熟不裂荚,适宜机械化收割和便于迅速推广。(胡景忠)