种植业

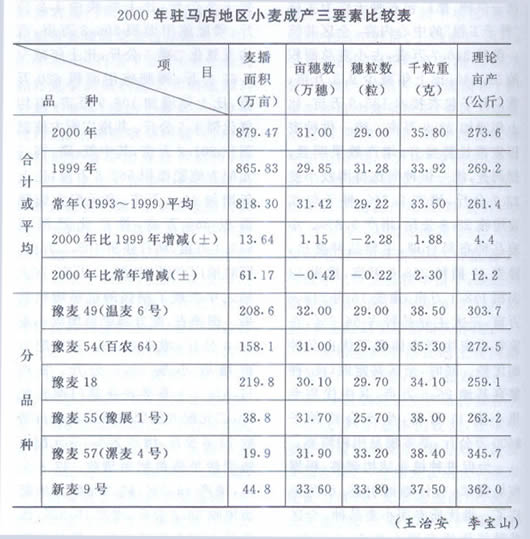

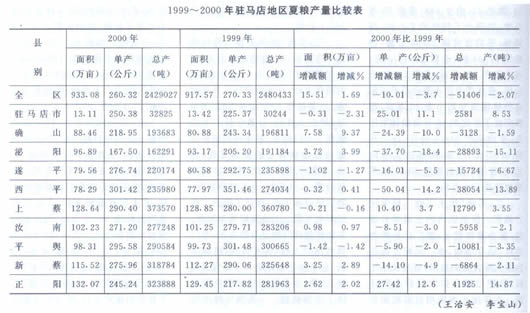

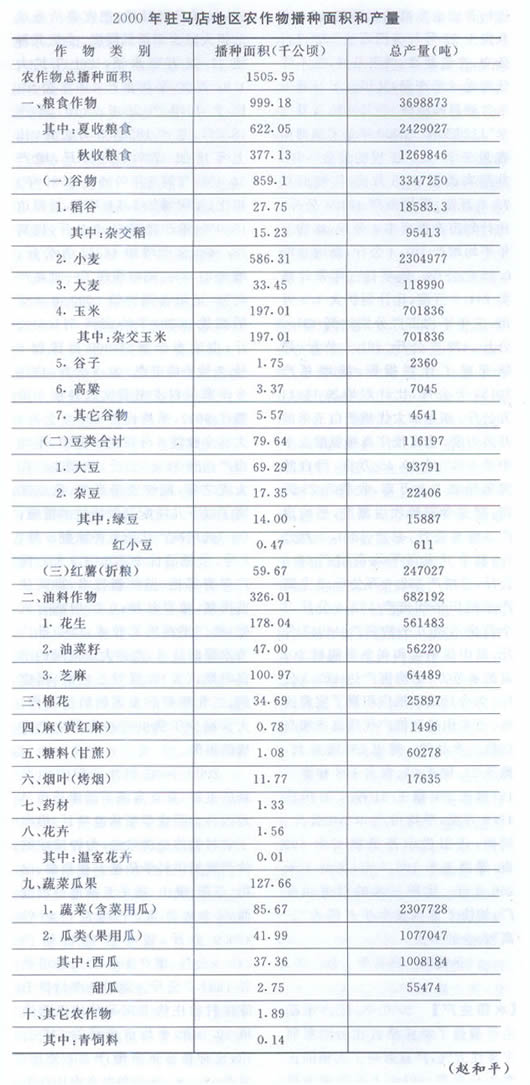

【夏粮获得较好收成】2000年的夏粮生产,在播种期连续阴雨。春季又遭受历史罕见的长期干旱的情况下,仍获得较好收成,亩产基本与上年持平。全区夏粮播种面积933.08万亩,平均亩产260.32公斤,总产24.29亿公斤。与上年相比,亩产减少10.01公斤,减产3.7%;总产减少0.51亿公斤,减产2.1%.与历史最高的1997年相比,亩产、总产分别减少55.69公斤和3.21亿公斤,减产17.6%和11.7%。其中小麦播种面积879.47万亩,平均亩产262.1公斤,总产23.05亿公斤。与上年相比,亩产减少9.5公斤,减产3.5%,总产减少0.47亿公斤,减产2%。2000年全区夏粮生产的特点,一是播种基础较好,前期管理及时,苗情长势均衡。去年,从10月1日开始,全区持续10多天的阴雨,累计降水量65~167毫米,充足的墒情有利于整地,整地质量明显好于常年。但受阴雨天气影响,播期推迟5~7天。10月19~25日全区集中播种665万亩,占麦播面积的74.5%,10月26日播种基本结束,播种时间比常年缩短7天左右。同时,落实了关键技术措施,尤其严把播量关,大力推广精播半精播技术,没有因播期推迟而盲目加大播量。播后及时转向以防治病虫为主的麦田管理,加之墒情好,苗情转化快,小麦返青期一、二、三类苗比例为60.2:28.9:10.9,与上年同期相比,一类苗增加16.8个百分点,二类苗减少2.4个百分点,三类苗减少14.4个百分点。小麦苗情长势均衡,群体合理,明显好于上年。二是春季干旱严重,今年的春旱是历史上罕见的,2月18日至5月初,一直没有明显的降雨过程,加之高温大风天气多,土壤失墒严重,据气象部门4月28日对未浇水麦田调查,上蔡、泌阳、新蔡、正阳、确山县和驻马店市土壤含水量在5~8%,整个耕层干旱十分严重,遂平、西平、汝南、平舆虽浇水面积较大,旱情仍很严重,且耕层以下土壤含水量普遍不足,据测定,40厘米土壤含水量平舆县为15%,遂平、汝南、正阳和驻马店市为11~13%,上蔡、新蔡、泌阳、西平、确山县为8~9%。全区933.08万亩夏粮普遍受旱,其中严重干旱面积为756.5万亩,成灾面积361.2万亩,减产30%左右的198.5万亩,减产50%左右的113.4万亩,减产70%左右的39.8万亩,基本绝收的9.5万亩。三是病虫草危害较轻。小麦病虫草害整体呈中度偏轻发生,虫害大于病害,麦田杂草、纹枯病、麦蜘蛛、麦穗蚜发生面积较大,程度较重,其它病虫害发生较轻。气候条件直接影响病虫草害的发生,麦播期间持续阴雨,冬前充足的土壤墒情是麦田杂草、纹枯病、土传花叶病发生较重的主要原因。冬季的两次强寒流,压低了麦蚜、红蜘蛛和病害的越冬基数,导致春季苗蚜、红蜘蛛发生较轻,对纹枯病和其它病害有所抑制。2月下旬至5月上旬的长期严重干旱,造成麦蜘蛛、麦穗蚜发生较重,吸浆虫不能顺利的羽化出土,危害较轻,锈病、白粉病、赤霉病、叶枯病发病较轻。后期七星飘虫等蚜虫天敌大繁衍,抑制了穗蚜的危害。四是小麦成产三因素“二增一减”。全区小麦亩穗数平均31万穗,比上年的29.85万穗增加1.15万穗,比常年(1993~1999年平均,下同)的31.42万穗减少0.42万穗;穗粒数29粒,比上年的31.28粒减少2.28粒,比常年的29.22粒减少0.22粒;千粒重35.8克,比上年的33.92克增加1.88克,比常年的33.5克增加2.3克;理论亩产273.6公斤,比上年的269.2公斤增加4.4公斤,增长2.0%。亩穗数较上年增加,特别是千粒重的提高,是大灾之年获得较好收成的重要因素。(王治安 朱红文 胡国安)

【夏粮生产的基本经验和存在问题】2000年夏粮生产的基本经验:

一、领导重视,组织得力。地委、行署领导始终把农业生产放在全区经济工作的首位,对夏粮生产尤为重视。从备播、播种、管理到收获的各个环节,精心部署,狠抓落实。1999年复收工作结束后,地区农业局于6月15日召开了夏粮生产座谈会,认真总结了1998~1999年度夏粮生产的经验、教训,研究、讨论了下年度夏粮生产意见。8月初,行署印发了《驻马店地区1999~2000年度夏粮生产方案》,8月30日下发了《关于扩大深耕面积,搞好小麦备播的通知》9月16日,地委、行署召开了麦播工作电视电话会议,对麦播丁作进行了全面布署。9月28日,行署专员卢大伟、副专员王振国一行,深入遂平、西平检查指导小麦备播情况。麦播期间,为保证各项技术措施落到实处,地级领导干部分包各县、市,县、市领导包乡,乡干部包村,精心组织,加强领导。同时,行署成立5个麦播工作督导组,由地直部门主要领导带队,分赴各县、市巡回检查、指导麦播工作。麦播结束后,地区农业局及时下发了《驻马店地区今冬明春麦田管理技术意见》。地委、行署领导在各类会议上,都专题安排麦田管理工作,行署专员卢大伟2000年2月28日在地区农业局报送的《小麦纹枯病大面积发生,抓紧防治刻不容缓》材料上批示请各县市政府要作为经济工作中的一件大事,认真抓一下小麦麦田管理。当前尤其要组织好纹枯病防治,夺取今年小麦丰收的决心不能动摇”。3月15日,行署下发了《关于进一步搞好小麦纹枯病防治工作的紧急通知》,3月中下旬,地委、行署、人大、政协四大班子领导分赴自己的小麦示范田指导纹枯病的防治.促进了全区的麦田管理工作。旱情出现后,地委、行署多次下发通知,召开抗旱动员会、现场会,要求各级政府把抗旱浇麦作为农村的中心工作切实抓紧抓好。据统计,全区浇麦476.8万亩,占播种面积的54.2%,其中浇水两遍以上的93.7万亩,约有253万亩小麦没有因旱灾减产,大大减轻了因旱灾造成的损失。5月12日,地委、行署召开会议,全面布置“三夏”工作,号召地、县、乡机关干部深入乡村,结合“三夏”开展谈心活动。全区小麦自5月18日开始收割,5月31日基本结束,收获期较常年缩短4~5天,主要是因为机收会战组织有序,全区共引进大中型收割机4700台,加上本地的1700台,全部投入到麦收,小麦机收面积达92%以上,其中联合收割机收获面积400万亩以上,大大加快了收获进度。

二、物资、技术准备早,备播工作扎实。从1999年7月份开始,各级涉农部门积极行动,狠抓种子、化肥等备播物资和技术培训工作。6月30日,行署下发了《关于认真抓好夏季高温积肥工作的通知》,分解了任务,提出了要求。8月中旬,行署抽调涉农部门领导,组成高温积肥督导组分赴各县市,各县、市均成立了领导小组,积极组织群众挖掘肥源,在全区范围内掀起了大积大造土杂肥高潮,共积造农家肥2440万方,其中高温堆肥1800万方。同时,供销、农业部门和厂家采取措施,搞好化肥、农药等物资的供应和生产,全区共备各类化肥81.19万吨(标准肥),其中氮肥42.44万吨,磷肥33.53万吨,钾肥5.22万吨,优质化肥和小麦专用肥比重增加,种子公司系统备种1691万公斤,其中优质小麦种子350万公斤,备农药581吨,为麦播提供了充足的物资基础。在技术准备方面,首先抽调地直有关单位的小麦专家到各县巡回指导培训,重点培训乡、村干部和技术骨干,各县市抽调463名技术人员,组成100多个培训小组,自8月中旬至9月下旬对各乡、村进行拉网式培训,受训人员158万人次,印发技术资料161.3万份,基本上达到每户一个明白人、一张明白纸。

三、组织高产开发,搞好科技示范。全区共落实小麦高产开发面积305.6万亩,平均亩产309.4公斤,比全区小麦平均亩产增产47.3公斤,增产18.3%。各级领导对小麦高产开发高度重视,专门成立组织,协调解决工作中的具体问题,探讨、总结小麦高产栽培技术。据统计,开发区优良品种种植面积占99%,种子包衣率41.2%,配方施肥面积占92%,化肥深施面积占75%,秸秆还田面积占30%,全部实行精播半精播,统一防治病虫,落实高产技术措施,充分发挥了辐射带动作用。全区545名技术人员在开发区内进行了技术承包,承包面积102.5万亩.,平均亩产314.9公斤,比全区平均亩产增收52.8公斤,增产20.20%各级领导干部带头种好小麦示范田,全区共落实示范田80.6万亩,其中地县级领导示范田38.3万亩,乡级42.3万亩,示范田平均亩产335.1公斤,比全区平均亩产增收73公斤,增产27.9%。24名地级领导,每人落实示范田2000亩以上,并配备24名技术人员全程技术指导,经组织检查验收,亩产均在400公斤以上,真正起到了示范带头作用。夏粮生产中存在的主要问题一是生产水平差,抗灾能力弱。近年来,全区的农业生产条件虽有了一定改善,但总体仍较差,在本年度的严重干旱面前,部分地方造成大幅度减产,应加大农田水利基本建设力度,扩大水浇地面积,提高抗灾能力。二是部分农户投肥不足,肥料配比不合理。由于农民种粮积极性受挫,投资不足,不仅有机肥施用量下降且不平衡,化肥投入量也偏低,重氮轻磷忽视钾的现象仍然存在。三是技术措施难以到位。由于实行分散自由种植,致使大型机械不能发挥作用,深耕面积不大;麦田整地质量差,土地不平整,畦田面积少,遇到旱情浇水困难;个别农户大播量甚至撒播的落后习惯没有根本改变,麦田化除、防治病虫施药不对路,造成土壤残留,影响下茬作物生长。四是优质专用小麦种植面积小,除正阳县外,尚未形成规模种植,效益不明显。(王治安 张军锋 胡国安)

【夏粮生产中重点推广的技术措施】在2000年的夏粮生产中,重点抓好了以下六项关键技术措施的落实。

一、实施“种子工程”,发展优质专用小麦生产。为充分发挥优良品种在小麦生产中的作用,继续把统一供种、推广包衣种子作为实施“种子工程”的中心内容。全区共统一供种346.7万亩,占小麦总面积的39.4%,比上年减少9.3万亩;推广种子包衣技术185.9万亩,比上年增加23.9万亩。统一供种麦田麦苗长势整齐,增产效果明显。据调查,统广供种同比亩增收小麦22.7公斤,增产9.7%;种子包衣亩增收28.8公斤,增产9.8%。小麦品种布局合理,主导品种突出,豫麦49播种208.6万亩,豫麦54面积158.1万亩,豫麦18为219.8万亩,三大主导品种占66.7%,在灾年小麦生产中体现了优良品种的优势。同时,全区共建原(良)种繁育基地26.5万亩,其中优质专用小麦11万亩,生产合格种子8600万公斤,基本满足用种需要。

为促进种植业结构调整,根据市场需求,有计划地引进、示范推广了一批优质专用小麦品种。全区共种植优质专用小麦51.5万亩,比上年增加36.8万亩,在严重干旱的情况下,优质专用小麦小偃54、豫麦47、内乡188、豫麦50等品种,表现出了较好的丰产性,据调查,平均亩成穗33.83万穗,穗粒数27.34粒,千粒重34.72克,理论亩产273公斤,总产14060万公斤。省优质专用小麦示范县正阳县种植优质专用小麦20万亩,超额完成了省定的15万亩的计划任务,平均亩产244.5公斤,按公斤价0.92元计,亩效益达224.94元,较普通小麦亩增效30.9元,共增加效益618万元。

二、实施“沃土工程”,科学配方施肥。根据区内的土壤养分现状,在小麦施肥上,推广以补钾为重点,结合增微,改二元配方施肥为多元配方施肥技术,通过技术培训,补钾已被多数农民群众所认识。本年度小麦施用农家肥面积721.2万亩,亩均2.6方,与上年基本持平;氮肥已全面施用,亩均纯氮8.2公斤,比上年减少1.2公斤;磷肥施用面积806.3万亩,亩均五氧化二磷5公斤,比上年减少0.65公斤;钾肥施用面积620万亩,比上年增加106.9万亩,亩均氧化钾4.5公斤。共推广配方施肥面积801.2万亩,其中氮、磷、钾三元配方施肥面积562.8方亩,比上年增加91.4万亩,多元配方施肥面积360万亩,推广化肥深施549.4万亩,秸秆还田108.5万亩。同时推广应用BB肥10万亩,在大旱之年表现了很强的抗旱增收效果。据调查,配方施肥亩增收小麦24.2公斤,增产9.1%;三元配方亩增收小麦30.7公斤,增产11.5%。上蔡县农业部门调查统计,二元配方施肥较单施氮肥亩增收74.6公斤,增产25%;三元配方施肥较单施氮肥亩增收132.8公斤,增产45.3%,较二元配方施肥亩增收58.2公斤,增产15.8%。西平县人和乡王孟寺村6组村民程新成种1:1亩豫麦51,亩施土杂肥3方,三元复合肥35公斤,尿素15公斤,硅钾肥50公斤,平均亩产586.4公斤。

三、实施“植保工程”,搞好病虫草害防治。小麦病虫防治工作,认真贯彻了“预防为主,综合防治”的植保方针,有效地控制了病虫危害。一是加强了对“植保工程”的领导,早在2月份,行署专员卢大伟就作了专门批示,要求认真搞好以防治纹枯病为主的麦田管理,各县、市领导高度重视、统一协调测防经费、人员调配、技术宣传指导、物资供应等工作,保证了防治工作的顺利开展。二是搞好预测预报。各级植保部门固定专职人员,专门负责测报工作,认真调查,精确分析,在小麦全生育期共印发病虫情报92期,为各级领导科学决策提供了可靠依据。三是搞好技术培训,实行综防统治。农业部门组织农技、植保技术人员深入基层,在防治的关键期开展技术培训、技术指导,广播、电视等媒体主动配合宣传,普及了技术知识,促进了该项工作进行,并结合病虫发生的实际情况,组织综防统治,提高了防治效果。全区病虫防治总面积2350.8万亩次,占发生面积的67.8%,其中综合防治面积579.3万亩次,化学除草面积673.5万亩,共挽回小麦损失1.65亿公斤。同时,组织进行“一喷三防”561.5万亩,既防治了小麦病虫害,又补充了小麦后期营养,减轻了干热风的危害。据调查,“一喷三防”麦田同比亩增收小麦17.2公斤,增产6.7%。四是严格检疫程序。对区内自繁种子,严格按程序搞好产地检疫,产检面积达13.94万亩,对调人区内的种子按批次严格抽检,共抽检麦种539批次,计522.3万公斤,处理违章调运81批次,计40.7万公斤,杜绝了不合格种子流人市场。

四、扩大深耕面积,提高整地质量。各地充分利用现有大中型拖拉机,扩大深耕面积,全区麦田基本普及了机耕,深耕面积463.5万亩,占夏粮总面积的49.7%,深耕后的麦田保水保肥能力明显提高,小麦根系发达,生长健壮,干旱年份抗灾能力大大增强,同比平均亩增收23.1公斤,增产8.6%。

五、实行间作套种,提高综合效益。为提高复种指数,争取夏秋同步增收,实现粮经同步发展,高产高效,区内逐步改革原有的种植方式,变等行距为宽窄行或带状种植,扩大间作套种面积,全区落实宽窄行种植285.5万亩,间作套种预留行面积208.5万亩,两项合计494万亩,占小麦总面积的56.2%。据调查,由于宽窄行种植,发挥了边行优势,小麦当季增产,下茬作物播种提前,综合效益显著提高,同比亩增收20.4公斤,增产7.8%。汝南县留盆镇共播种小麦6.5万亩,4万亩实行间作套种,其中的3万亩采用麦、瓜、棉、豆、菜套种,亩产值均在2000元以上,小麦平均亩产354公斤,较上年增产21%。

六、推广精播半精播技术,提高播种质量。针对区内部分农民在小麦生产中大播量、高群体的陋习,大力推广了精播半精播技术,提高了播种质量。2000年度机播面积723.5万亩,659.1万亩达精播半精播标准,一般亩播量均在6—8公斤。精播半精播麦田,小麦群体合理,个体健壮,长势均衡,同比亩增收12.9公斤,增产4.9%。

另外,一些常规技术措施基本落实到位。全区推广药剂拌种623.4万亩,土壤处理274.6万亩,麦田中耕809.9万亩次,占小麦面积的92.1%;追肥474.5万亩,占54%;对灾年小麦获得较好的收成起到了重要作用。(王治安 李宝山 胡国安)

160图

160图2

【玉米生产】2000年全区玉米生产进受了历史罕见的洪涝自然灾害,在生育期的关键时期(6~8月份),降雨量达到1100毫米,局部在1200毫米左右,相当于常年全年的降雨量,对区内沿河湖周围、低洼地、滞洪区玉米造成重大灾害,使部分玉米地块造成绝收。仅西平县绝收面积达21万亩,但经过各级领导和科技人员以及广大干群的共同努力,及时采取应变措施,抵御灾害,狠抓各种综合配套增产技术措施,仍取得较好的收成。全区共种植玉米面积295.51万亩,总产701836吨,平均亩产237.5公斤,与上年相比,面积减少105.62万亩,减少26.3%;总产减少429785吨,减少38%;亩产减产44.6公斤,减少15.8%;与前三年(1997~1999年,下同)平均相比,面积减少72.72万亩,减少19.75%;总产减少299021吨,减少29.9%1亩产减少30.3公斤,减少12.6%。2000年玉米生产虽因灾造成大幅度减产,但在部分乡村仍涌现出一批高产典型:西平县盆尧乡于营村于洪恩种植1.7亩郑单958,平均亩产达538.4公斤;遂平县和兴乡吴乐种植2.1亩郑单958,平均亩产527.6公斤;西平县二郎乡段庄段耀礼种植2.8亩郑单958,平均亩产达713.3公斤。西平、遂平、上蔡、汝南等县43个百亩高产示范方,平均亩产618.5公斤,12个千亩高产示范片,平均亩产565.8公斤,7个万亩示范区,平均亩产543.7公斤。

161图

2000年玉米新品种、新技术引进试验、示范研究,取得了有科学价值的宝贵资料,项目实施取得了显著成效。一是进行新品种、新组合比较试验118个,结果表明,京科4号、3178、郑单958、3604、3611、登海9号、6211、6237产量比农大108、豫玉22号、掖单22、登海1号都有不同程度的增产。二是进行普通玉米商油化研究,以不育系豫玉22号与美国高油202进行杂交,产量最高,效果最好,既不降低普通玉米产量,又提高了普通玉米含油量和品质。三是实施省夏玉米“112”工程。2000年是实施河南省夏玉米“112”工程的最后一年,共落实面积80.8万亩,实收面积73.7万亩,平均亩产481.4公斤,比计划亩产提高1.4公斤,比前三年平均增产101.4公斤,新增总产0.75亿公斤。该项目三年累计落实241.5万亩,比计划扩大1.5万亩,三年平均亩产分别达到431.2公斤、479.9公斤、481.5公斤,超额完成了计划指标,新增总产20159万公斤,比计划增加15441万公斤。四是加大优质蛋白玉米的开发力度。全区推广高赖氨酸玉米中单9409号10.45万亩,因自然灾害绝收5.2万亩,收获5.25万亩,据省专家验收组测产,平均亩产348.9公斤,总产1831.7万公斤,较非开发区平均亩增产68.5公斤,总增产359.6万公斤。2个高产示范田平均亩产532.4公斤,3个百亩示范方平均亩产460.7公斤,其中遂平县和兴乡吴阁村102亩的示范方,平均亩产达470.3公斤。为今后继续推广积累了宝贵经验。五是引进和推广优质高产和高淀粉玉米品种。豫玉18、豫玉22、豫玉23、豫玉25、农大108和豫玉19、豫玉20、豫玉21推广面积达47.9万亩,平均亩产350.4公斤。同时,还引进示范黑糯玉米602亩,爆裂玉米108.7亩,高油玉米250.3亩。优质玉米的引进和推广、加快了全区玉米生产跨人“三高”农业的步伐。(张建立 张凤影 张军)

【水稻生产】2000年,区内水稻生产遭受了洪涝渍害和阴雨寡照灾害性天气,严重影响了水稻的正常生长发育。但由于采取应变措施,加强田间管理,把灾害所造成的损失减少到最低限度。全区共种植41.62万亩水稻,比上年扩大4.82万亩;平均亩产446.5公斤,比上年增产70.8公斤,增产18.8%;总产18583.3万公斤,比上年增加4757.6万公斤,增产34.4%;与前三年(1997~1999年)相比,面积增加5.74万亩,增幅达16.0%;单产提高52.2公斤,提高13.2%;总产增加44353万公斤,增加31.3%。同时涌现了一批高产典型:正阳县铜钟镇2000亩杂交稻泗优9022,平均亩产511.6公斤;皮店乡辛寨村300亩豫粳6号、7号平均亩产508.4公斤,皮店乡辛寨村村支书黄文选种植8亩泗优9022,平均亩产525.1公斤;大林乡豫粳6号百亩示范田,平均亩产达到545.7公斤。水稻生产在大灾之年,能够获得高产,重点落实了以下几项配套栽培技术措施:(一)选用高产优质良种豫粳6号、7号、杂粳泗优9022;(二)大力推广旱育稀植、抛秧新技术,提高秧苗质量,培育壮秧;(三)增施有机肥,推广平衡施肥技术;(四)推广节水灌溉技术,改掉大水漫灌的不良习惯;(五)加强对三化螟、稻瘟病、二化螟等病虫害的防治工作,大大减少了病虫害对水稻生产造成的损失。

2000年,在稻改工作方面有新的进展,重点实施了低洼易涝旱地改种水稻或旱稻示范项目,提高了农村整体经济效益,为种植业结构调整提供科学依据。在新蔡、泌阳、正阳、确山、遂平五县进行示范面积5.2万亩,平均亩产稻谷490.9公斤,较旱作物亩增产248.4公斤,增产102.4%,总增稻谷1291.7公斤。遂平县车站镇王陈庄村徐庄徐书东等种植巴西陆稻10.4亩,平均亩产稻谷515公斤,比种植玉米亩增产207公斤,增产67.3%。该县和兴乡农场百亩旱稻平均亩产达到503公斤,比种玉米亩增产153公斤,增产43.7%。(张凤影 张建立 张军)

【大豆生产】2000年,大豆生产认真落实配套增产新技术,全区大豆收获面积79.91万亩,平均亩产93.2公斤,总产74476吨。与上年相比,面积减少27.34万亩,减少25.5%;单产降低22.2公斤,降低19.2%;总产减少49240吨,减少39.8%;与前三年(1997~1999年)平均相比,面积减少33.55万苗,减少29.6%;总产减少39299吨;亩产降低7.1公斤,降低7.1%。上蔡、泌阳县是大豆种植面积大县,两县共种椬25.2万亩,占全区总面积的31%。遂平、上蔡县单产较高,均在120公斤以上。

2000年大豆生产在遗受罕见洪涝溃害的情况下,仍获得较好收成,主要是推广了以下几项关键技术:(一)推广优质高产新品种,重点推广了豫豆19、豫豆21、豫豆22号等优质高蛋白大豆,推广面积达51.7万亩,平均单产122.3公斤。西平县二郎乡农技站推广种植92.3亩“兴农2号”大豆,平均亩产227.6公斤;(二)降低种植密度,基本实现了苗全、苗匀、苗齐、苗壮,合理密植面积由上年的80%提高到90%;(三)采取宽窄行种植方式,基本扭转了满耧下种的不良习惯;(四)大力推广化除化控技术,面积达95%以上;(五)及时防治病虫害,重点防治造桥虫、豆蛱螟及线虫病。(张建立 张凤影 张军)

【红薯生产】2000年,全区红薯收获面积89.5万亩,单产(折粮,下同)275.7公斤,总产247027吨,与上年相比,面积扩大14.24万亩,扩大了18.9%;单产提高16.8公斤,提高6.5%;总产增加52205万公斤,增加26.8%;与前三年(1997~1999年)平均相比,面积扩大14.78万亩,扩大19.8%;单产提高8.1公斤,提高3.0%;总产增加47083吨,增加23.5%。在全年洪涝渍害十分严重的情况下,全区红薯生产取得了较好的收成,其主要原因一是排灌条件得到改善;二是配方施肥,增施钾肥面积增大;三扩大了种植优质高产高淀粉含量的豫薯7号、梅营1号;四合理密植,一般群体密度3000~5000株;五病虫害防治及时,减少了因病虫害所造成的损失;六积极推广化除化控。

2000年在红薯生产上实现了新的突破:一是泌阳、新蔡、上蔡县三个红薯生产区,把红薯生产作为特色农业,建立生产加工基地,实现了产加销一条龙服务体系;二是积极推广正阳县叶启营育成的“梅营1号”红薯高产新品种,遂平县关王庙乡吴庄村吴增德种植的1.7亩夏薯“梅营1号”,平均亩产鲜薯达到3219公斤,突破了3000公斤大关;三是大力推广红薯脱毒快繁技术,继续实施“脱毒工程”,该项技术的推广,经济效益可观,对今后发展全区的红薯生产有重大作用。(张凤影 张军)

【花生生产】2000年,全区花生生产,遭受了中期洪涝、后期持续阴雨等多种自然灾害的影响,由于认真落实了关键性增产措施,仍获得较好的收成。全区收获面积267.06万亩,总产56.15万吨,平均单产210.25公斤。同上年相比,面积扩大41.46万亩,扩大15.53%;单产降低8.95公斤,减产4.08%;总产增加6.69万吨,增加13.52%。较上年增产的有确山、泌阳两县,增长幅度分别为14.6%和6%,其它各县均有不同程度的减产。

2000年全区花生生产的特点:(一)领导重视。地、县、乡各级领导,对花生生产十分重视,加大了投人力度,全区花生种植面积创历史最高水平。其中:正阳县种植面积在100万亩以上,成为全国花生种植第一大县,2000年全国花生交易会在该县召开,为全区花生实现产业化生产,起到了促进作用。(二)播种基础好,播期提前。由于夏收作物中后期遇到持续干旱,生育期缩短,较往年提早成熟10~15天,加上麦收期间全区普降一场透墒雨,土壤墒情充足,使花生实现了一播全苗,前期长势好于往年。(三)优质花生种植面积大,品种布局较合理,新技术应用面积扩大。(四)后期遭受连阴雨天气,影响了花生产量的提高。但是,由于加大了田间管理力度,仍出现了大批的高产乡、村及典型田块。正阳县3.6万亩覆膜花生,总产1.12万吨,平均攀产310公斤泌阳县花园乡大熊庄村马明春种4亩春播花生,平均单产406公斤。

获得花生高产的基本经验是:(一)推广优良品种。重点推广了鲁花13、8130、鲁花9号、豫花6号、豫花7号等高产优质新品种,优良品种种植面236.35万亩,占播种面积的88.5%。(二)大力推广平衡施肥技术。强调增施钙肥,改氮、磷、钾三元配方为氮、磷、钾、钙四元以上配方,应用面积233.95万亩,占播种面积的87.6%。(三)抢时早播。充分利用油菜、夏杂等旱茬早播,大力推广麦垅点种、间作套种等早播技术,全区推广麦垅点种、间作套种45万亩,为花生获得高产奠定了基础,(四)地膜覆盖栽培。全区推广面积8.6万亩,总产2.46万吨,平均单产284.4公斤,单产较露地栽培增产90~100公斤,经济效益十分可观。(五)加强田间管理。在花生生育期间,多次发生洪涝天气,在田间管理上主要以防洪、排涝、除渍为中心,结合排水进行追肥,消灭田间杂草,加强病虫害防治。

2000年全区花生生产存在的问题:一是水利设施差,旱涝保收面积小,抗御自然灾害的能力弱,限制了花生产量的进一步提高;二是良种繁育面积小,加上花生的繁育系数低,影响了花生品种的更新换代;三是部分乡镇农民的科技意识差,新技术应用不平衡,科技含量较低。(宋运海 王玉霞 张成影)

【油菜生产】2000年,全区油菜收获面积70.5万亩,总产56220吨,平均单产79.8公斤,与上年相比,面积减少0.8万亩,单产降低13.6公斤,减产14.6%,总产减少10316吨,减少15.5%。造成减产的原因,主要是在油菜生长的中、后期,遭受了历史上罕见的持续干旱,连续80多天几乎无降雨,造成油菜的分枝数减少,亩角数减少,无效角增加,角粒数减少,千粒重降低,使油菜产最降低。

2000年,油菜生产在品种利用方面有新的进展,一批优质高产油菜新品种在区内进行大面积多点次示范推广,如华杂3号、华杂4号、郑油4号、中油119等,全区种植面积0.45万亩,并出现了125公斤的高产典型,为今后大面积推广,起到了示范带动作用。在技术措施上,主要推广了以下关键性技术:一是推广高产品种,重点选用秦油2号、郑杂油1号、中油821、华杂3号、华杂4号、中杂油1号等,良种覆盖率达100%;二是推广配方施肥,在合理施用氮、磷、钾的基础上,增施硼肥;三是合理密植,优化群体结构;四是推广化学调控技术:五是加大田间管理力度,及时防治病虫害。(王玉霞 张风影 张建立)

【芝麻生产】2000年,全区芝麻生产,在遭受洪涝渍害和长期阴雨等多种灾害的情况下,仍获得较好收成,全区收获面积151.46万亩,总产64489吨,平均单产42.58公斤。其中春播3.2万亩,占播种面积的2.11%;夏播148.26万亩,占播种面积的97.89%。纯白芝麻种植面积123.2万苗,占播种面积的81.3%;黑芝麻种植面积1.1万亩,占播种面积的0.73%。同上年相比,面积减少9.66万亩,减少6%;总产减少2.8万吨,减少30.3%;单产降低82公斤,减产25.8%。

造成芝麻大幅度减产的原因,主要是气象因素。在芝麻生长过程中,主产县经历了多次洪涝渍害,对芝麻生长极为不利,根系发育不良,吸收肥力能力差,抗病虫能力降低,棵小、蒴小、蒴少,导致芝麻大幅度减产。但由于加大了田间管理力度,推广增产技术,仍出现了许多商产乡村及典型田块。新蔡县45万亩芝麻,平均亩产61.1公斤;正阳县1.3万亩芝麻,平均单产80公斤;平舆县东皇庙乡张庙村大郭庄村民组农民郭辉种3亩豫芝8号,单产88.7公斤。这些典型为灾年创高产积累了宝贵经验。芝麻生产上,重点推广了以下增产技术措施:一是选用对路的高产品种,如像芝4号、8号、9号、10号等高产耐涝、抗病品种。二是平衡施肥,增施钾肥。三是适时打顶。(王玉霞 张风影 张建立)