驻马店地区1992年国民经济

和社会发展统计公报

1992年,全区人民在地委、行署的正确领导下,认真贯彻邓小平同志南巡重要谈话和党的十四大精神,加大改革力度,加快开放步伐,全区经济进入了一个新的、快速发展的阶段,各方面都取得了显著成就。生产、建设、流通领域均保持了一个较高的增长势头,市场繁荣活跃,人民生活继续提高,科技、教育、文化卫生、体育等各项社会事业进一步发展,政治稳定,社会安定,为我区经济再上新台阶奠定了良好的基础。初步统计,全年国内生产总值60.55亿元(不变价60.2亿元),比上年增长50.0%;其中,第一产业增加值27.5亿元(不变价27.0亿元),增长87.9%;第二产业增加值16.85亿元(不变价17.5亿元),增长40.0%;第三产业增加值16.2亿元(不变价15.7亿元),增长18.0%,三次产业占国内生产总值的比重分别为45.4%、27.8%和26.8%。实现社会总产值113亿元(不变价110亿元)。比上年增长30.5%。经济运行中存在的主要问题是:经济高速增长的内在质量不高,总体经济效益水平偏低,经济结构调整缓慢,农业抗御自然灾害的能力较弱,能源和主要原材料供应趋紧,财政历史包袱沉重。

一、农业

农业生产在恢复中发展。1992年,全区在稳定联产承包责任制的同时,不断完善双层经营机制,落实“科技兴农”措施,大力组织“一优双高”开发,积极推进多种形式的农业社会服务体系建设,调整农业生产结构,农业生产获得较好收成。全年农业总产值44.86亿元(不变价42.23亿元),比上年增长42.3%。农业增加值27.5亿元(不变价27.0亿元)。比上年增长87.9%,占国民生产总产值的45.4%。

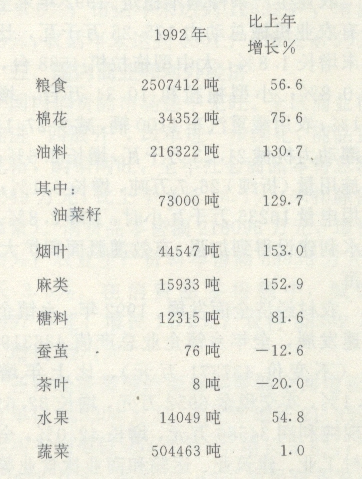

农作物结构有所调整,优质粮比重提高。主要农产品产量中,粮食总产量2507412吨,比上年增长906276吨,为历史上第六个高产年;烟叶、棉花产量分别为历史上第一、第二个高产年;油料产量为历史上第四个高产年。粮经比例由1991年的76:24调整为72:28。

主要农产品产量如下:

11图

林业生产不够理想。1992年,全区造林面积12.93亩,比上年增长2.5%;零星植树2760万株,减少13.8%;育苗面积2.2万亩,减少13.9%;幼林抚育面积35.4万亩,增长111.7%。

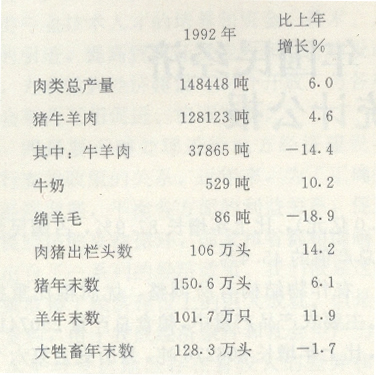

畜牧业生产稳步发展。猪、羊肉和奶类产量增长;猪和羊存栏增加。

主要畜产品产量和牲畜存栏头数如下:

12图1

渔业生产有所增长。全年水产品产量10409吨,比上年增长3.4%;其中渔类产量10157吨,增长2.7%。养殖面积28.56万亩,下降13.1%。

农业生产条件基本稳定。1992年末全区拥有农业机械总动力175.25万千瓦,比上年末增长1.8%;大中型拖拉机4588台,减少0.8%:小型拖拉机10.34万台,增长5.1%;农用载重汽车1100辆,减少27.1%;排灌动力机械21.23万千瓦,增长2.6%;化肥施用量(折纯)26.7万吨,增长5.1%;农村用电量16235万千瓦小时,下降2.8%。农田水利建设得到加强,有效灌溉面积扩大19万亩。

农村经济全面发展。1998年,乡镇企业高速发展,全年乡镇企业总产值436319万元(不变价437371万元),比上年增长46.1%,实交税金6952万元,增长32.6%,实现纯利润34585万元,增长42.0%,全年农村工业、建筑业、运输和商业饮食业等非农产业经济产值438070万元(不变价433122万元),比上年增长46.2%,占农村经济的比重进一步上升。

二、工业和建筑业

1992年,全区积极贯彻《全民所有制工业企业转换经营机制条例》,企业改革向广度、深度发展,企业经营机制转换和技术进步加快,结构有所调整,市场机制作用增强,加上投资需求的回升,有力地推动了工业生产的发展。工业生产、销售同步增长,经济效益不断提高。全年实现全部工业产值485342万元(不变价506283万元),比上年增长344.4%,其中乡及乡以上工业总产值286795万元(不变价305254万元),增长25.5%;村及村以下总产值198547万元(不变价201029万元),增长50.6%。正业增加值13.6亿元(不变价14.5亿元),比上年增长38.1%,占国内生产总值的22.5%。

乡及乡以上工业企业完成销售产值284210万元,比上年增长29.5%,其中国有企业完成192441万元,增长22.1%;集体所有制企业完成91769万元,增长48.5%。轻工业完成200167万元,增长28.2%;重工业完成84043万元,增长75.4%。

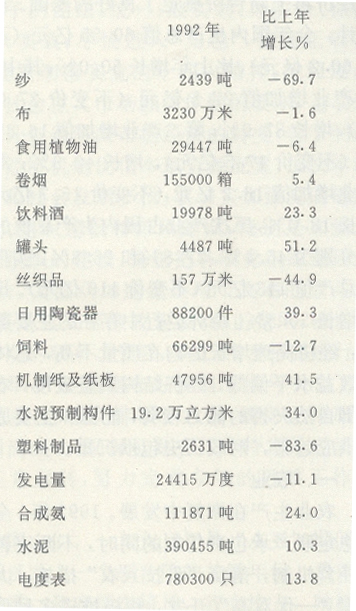

主要工业产品产量如下:

12图2

工业经济效益逐步回升。1992年乡及乡以上独立核算工业经济效益综合指数73.7%,与上年相比提高7个百分点。其中,工业产品销售率由88.2%提高到93.1%;资金利税率由8.8%提高到9.4%;净产值率由26.4%提高到27.4%;成本利润率由1.1%提高到2.4%;全员劳动生产率(按净产值计算)5919元/人,提高23.8%;流动资金周转次数1.2次,与上年持平。经济效益综合指数国有高于集体,轻工高于重工,但整体经济效益水平依然较低,产成品资金占用较多,国有企业亏损面还比较大。

建筑业生产迅速发展。1992年随着固定资产投资规模的扩大和建筑业改革的不断深化建筑施工企业生产明显加快。全年完成建筑业增加值3.25亿元(不变价3亿元),比上年增长54.0%。国有建筑施工企业经济效益全面回升。全员劳动生产率4227元/人增长163.4%;房屋建筑竣工面积10.8万平方米,下降38.5%;资金利税率由上年的1.6%上升为3.9%。建筑产品质量也有明显的提高。

三、固定资产投资

固定资产投资回升较快,更新改造投资明显上升。全社会完成固定资产投资90675万元,比上年增长21.2%。其中国有单位投资39817万元,增长61.7%;集体所有制单位投资9834万元,增长41.2%;居民个人投资41024万元,下降4.4%。全年国有单位基本建设和更新改造新开工5万元以上的建设项目227个,比上年增加43个。

在国有单位投资中,基本建设投资22251万元,比上年增长41.7%;更新改造投资15735万元,增长104.1%。中央项目完成投资6374万元,下降30.4%;地方项目完成投资35138万元,增长127.2%。用于第三产业的投资14886万元,所占比重由上年的22.4%上升为35.9%,其中用于运输邮电业的投资比重由上年的18%上升为9.9%。

重点建设继续得到加强。全区17项重点工程建设大都进展顺利,已建成投产的10项,正在抓紧施工的6项,为我区经济的发展增加了后劲。新增加的主要生产能力有:食用植物油3750吨,输电线路(11万伏及以上)44.34公里,变电设备能力(11万伏及以上)3.15万千伏安,水泥13.2万吨,化学原料药制剂400吨,改建公路52.63公里,市内电话自动交换机2000门,水库容量6.06亿立方米。

四、交通邮电

交通、邮电稳步发展。全年交通邮电实现增加值2.65亿元(不变价2.5亿元),比上年增长18.0%。全区拥有各种机动车辆23164辆,其中汽车12638辆。在汽车中,客车3963辆;货车8222辆。完成旅客运输量5311万人,比上年增长14.2%;客运周转量182782万人公里,增长10.2%。货物运输量1384万吨,下降6.5%;货运周转量98935万吨公里,增长1.8%。

邮电通信事业发展较快。1992年全区有邮电局(所)219处,全年完成邮电业务总量2697万元,比上年增长24.4%。投递函件797万件,增长9.1%;报纸发行4300万份,下降9.6%;市话年末达到12632户,增长38.9%;农话年末达到4801户,增长4.5%。

五、国内商业和对外经济

国内消费品市场稳中见旺。全区商业积极推进“四放开”,改革进一步深化,商品货源充裕,购销两旺,全年社会商品零售总额286049万元,比上年增长16.1%(末扣除价格因素)。消费品零售额216096万元,增长20.9%;农业生产资料零售额69953万元,增长3.5%。在消费品零售额中,城镇127697万元,增长14.2%;农村88399万元,增长32.1%。

各种经济类型的商品零售额全面增长。国有单位125204万元,比上年增长21.9%;集体所有制单位93187万元,增长3.6%;个体67668万元,增长26.0%;农民对非农业居民的零售14243万元,增长11.7%。从各类消费品销量看,大部商品上升,部分商品下降。

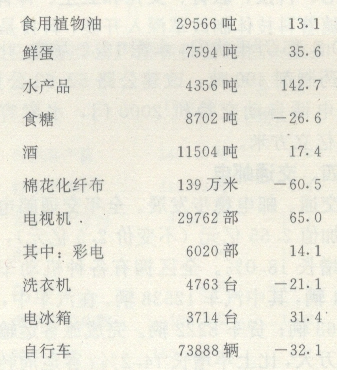

社会主要消费品零售量如下:

13-14图

对外贸易有所发展。1998年外贸出口供货总额39402万元,比上年增长0.8%,其中供口岸5316万元,增长538.8%。在引进技术、利用外资、兴办三资企业方面取得了新的进展。

六、财政、金融和保险

财政收入首次突破3亿元,增幅高于支出。1992年,全区狠抓增收节支和“两扭两创”工作,促进了财政收入的较高增长。全区地方预算内财政收入31762万元,比上年增长40.5%;财政支出60645万元,增长30.7%,其中各项正常支出增长22.4%。

金融部门以经济建设为中心,在努力搞活资金、支持生产建设方面继续发挥重要作用。1992年末,全区银行各项存款余额245746万元,比年初增加25481万元,增长11.6%。各项贷款余额454527万元,比年初增加45296万元,增长11.1%,其中工业贷款78939万元,增长12.9%,商业贷款265323万元,增长8.9%。年末现金净投放5908万元,比上年末下降66.1%。

保险事业进一步发展。1998年,全区国内保险承保总额519262万元,比上年增长3.4%,其中企业财产保险145503万元,增长33.8%,共有677户企业参加了企业财产保险,各类人身保险投保1555279人次。各类赔付案件13901件,给付49291人次,共赔付2868万元。

七、科技、教育、文化和卫生、体育

随着科技体制改革深入开展,科技是第一生产力的思想进一步树立,科技事业蓬勃发展,对经济高速增长和运行质量提高起到了有力的推动作用。1992年,全区安排各类科技项目57项,已有5项通过鉴定或验收,其中三项填补了国内空白,一项达到国内先进水平,其它项目按计划完成90%以上。

各类教育事业取得新的进展。普通高等教育有所发展。1992年,全区普通高等学校招生586人,比上年增长6.5%;在校学生1130人,增加25人。普通中等专业教育不断发展。1992年,中等专业学校招生3460人,增加893人,在校学生8548人,增加618人。普通中学稳步发展。高中招生11631人,增加824人;在校学生31511人,减少2080人。初中招生85682人,增加3052人;在校学生238978人,增加801人。小学招生和在校学生呈下降趋势。小学学龄儿童入学率达98.3%;普通初中和小学学生辍学率分别为10.9%和2.6%。中、小学办学条件继续得到改善。农业职业学校有长足发展。

文化事业持续发展。1992年末全区有艺术表演团体13个,演出619场,观众达34万人次;群众艺术馆、文化馆11个,举办展览67次,藏书17345册,文物967件,公共图书馆9个,藏书206634册(件)。电影放映14558场,观众达1637万人次。广播电视事业有新的进展。

卫生事业稳步发展。1998年末全区共有病床11314张,比上年增长1.6%。专业卫生技术人员14391人,增长4.9%;其中医生5839人,增长2.5%;护师、护士2970人,增长4.9%。

体育事业取得明显成绩。1992年,全区有运动员175人,参加省以上运动会运动员115人次,获各种奖牌63块,其中金牌16枚,银牌22枚,铜牌28枚。在省第七届运动会上总分居11名,奖牌居13名。举办各类运动会157次,参加运动员27600人次。群众体育事业发展迅速。各级学校积极推行《国家体育锻炼标准》,有89581.9人达标,达标率为97.4%。

八、人口与人民生活

人口增长速度继续得到控制。根据1992年人口变动情况抽样调查,人口出生率15.3‰,死亡率6.04‰,自然增长率9.26‰,以此推算,1999年末全区总人口761.8万人,比上年末增加69899人。

随着经济的发展,居民收入有所提高。根据抽样调查,1992年城镇居民人均生活费收入1225元,比上年增长9.3%(未扣除价格因素)。农民人均纯收入462元,比上年增长43.9%(末扣除价格因素)。

劳动领域的各项改革取得新的成绩。1992年,全区城镇安排就业18656人,年末城镇待业率为3.1%。劳动合同制有了较大的进展,合同制职工达53502人。养老保险社会统筹面继续扩大,全区已有161938名职工和21487名离退休人员参加统筹。年末全区职工人数为326912人,比上年增加17704人。职工工资水平进一步提高。1992年全区职工工资总额55507.4万元,比上年增长18.3%;职工平均工资1751元,增长12.3%(未扣除价格因素)。城乡储蓄继续增加1992年末居民储蓄存款余额达23亿多元,比上年末增加38913万元,增长20.2%;居民的金融投资意识增强,购买的各种有价证券明显增加。城乡居住条件进一步改善,1998年城镇新建住宅170304千方米,农村新建住宅188万平方米。城镇居民人均居住面积10.47平方米,农村居民居住面积12.87平方米。

社会福利事业日益发展。1992年,全区各类社会福利院床位4413张,收养4048人。城乡各种社会救济对象得到国家救济的达9万多人次。城乡社会服务网络也有发展,已建立起各种社区服务设施454个。

环境保护事业加快发展。全年完成环境治理项目53个,总投资731万元。工业废水排放达标率9.0%;工业废气处理率71.8%;工业固体废物综合利用率95.0%。

注:(1)公报中各项价值指标增长速度按1990年不变价格计算。

(2)国内生产总值扣各业增加值由物质生产部门和非物质生产部门的劳动者报酬、生产税净额、营业盈余、固定资产折旧(包括大修理基金)组成。