非物质文化遗产

【梁祝传说】2006 年,汝南县的民间文学《梁祝传说》被列入中国首批非物质文化遗产名录。汝南县是中国民协命名的“中国梁祝之乡”,梁祝传说在中国广为流传,集中反映了人民群众对自由、美好爱情生活的向往和对真善美的追求。传说大致内容 :相传西晋时,汝南境内的祝庄,祝员外之女祝英台女扮男装去红罗山书院求学,途经曹桥,与梁岗去红罗山书院求学的梁山伯相遇,两人一见如故,遂义结金兰,同往求学。二人同窗三载,同植树,同挑水,同学习,同吃住,情同手足,祝英台逐渐对梁山伯产生爱慕之情。但梁山伯不知英台是女儿之身。三年后,在梁山伯送祝英台下山时,在十八里乡路上,英台对山伯百般提醒,吐露爱慕之情,梁却浑然不觉。英台无奈只好以其妹九红提亲之名,约山伯到祝家楼台相会。后经师娘挑明,山伯前往求婚,却被告知英台已被强许马家,归家后一病不起,百药无治。临终前嘱咐家人,将其葬在马乡北官道旁,以便看到祝英台出嫁时的情形。祝英台被逼出嫁,花轿行至官道旁梁山伯墓前,英台下轿哭祭山伯,撞柳殉情。因梁祝没有结婚,马家又没将其娶到家中,不愿收葬,当地人就把其葬于官道东侧,与梁墓隔路相望。之后,二人魂魄化为蝴蝶,比翼双飞。

【盘古神话】2008 年,泌阳的民间文学《盘古神话》被国务院列为国家第二批非物质文化遗产名录。盘古开天辟地创造世界的神话流传久远。驻马店市泌阳县盘古山是传说中开天辟地的盘古居住的地方,也是中华盘古文化的发源地。泌阳县盘古山区一带,盘古神话的流传极为广泛,而且内容丰富,情节曲折多变,神系完整,遗迹颇多,是中国盘古神话流传的典型地区。据神话专家考证,泌阳盘古山一带应是中原盘古神话的发源地。因此,泌阳盘古神话群具有一定的历史价值、文化价值和科学价值。泌阳祭祀盘古从唐代至今已有1300 多年的历史,每年都举行影响广泛的盘古庙会,每年农历三月三,前来赶庙会的群众多达数十万人。

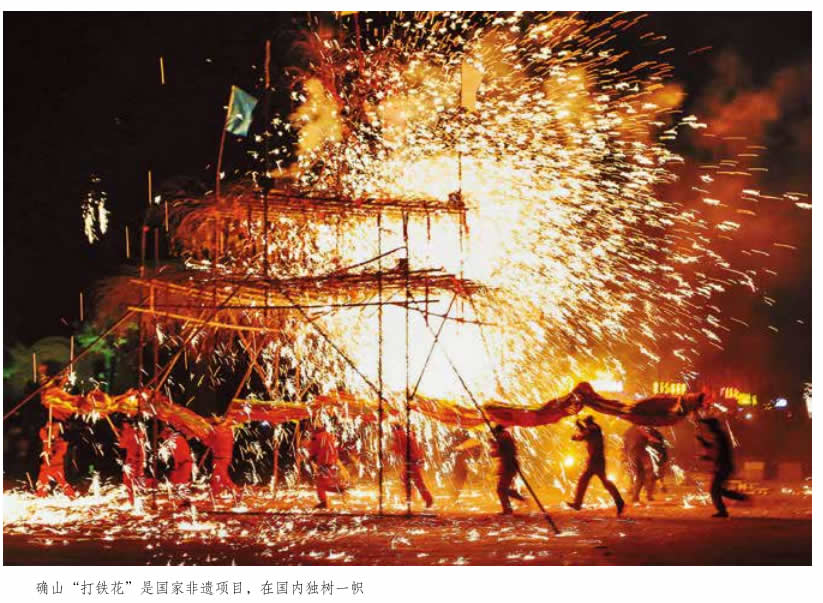

【打铁花】2008 年,打铁花被国务院公布为国家第二批非物质文化遗产名录并获国家专利。确山铁花又叫“打铁花”,是仅存于河南省确山县的大型民间传统焰火,与全国各地的打铁花表演均不相同,文化内涵十分丰富,独具中原特色。它源头是古代道教的炼丹术和金属冶炼,起源于古代先民祭祀天地神灵、祖宗的仪式,以及北宋以来中原道教和民间金、银、铜、铁、锡等工匠共同祭祀“太上老君”的娱神活动。确山的打铁花活动,一般都有龙灯队参与,称为“龙穿花”。“打铁花”的整个过程,充满着神秘、惊险和欢乐,给人以振奋,给人以鼓舞,给人以陶冶,给人以启迪。

【大铜器】2007 年 2 月,西平大铜器被河南省政府公布为河南省第一批非物质文化遗产项目。2008 年 6 月,西平县铜器被国务院公布为国家级第二批非物质文化遗产项目。大铜器是流传于西平民间的一种风格独特的闹年打击乐,主要乐器有大铙、大镲(又称钹)、大鼓等。特点是音色铿锵,粗犷豪放,演奏时配以造型舞蹈,传统技巧及绝活有传、撂、翻铙镲,对击和闷击等。其主要用于闹年、拜年、贺寿、镇宅、祭祀、祈福,以及为民间舞蹈表演时的伴奏等。每个表演班队15 人—60 人不等,传承曲牌有 149 首,每班队常用曲牌50 多首。西平大铜器属隋唐燕乐遗音,距今已有 1400 多年的历史。西平大铜器主要分布于县城以西的乡村,也传播到与之接壤的遂平县、舞钢市、郾城县及漯河市等。

【罗卷戏】明代末期发源于汝南的“卷戏”和清代初期流入汝南的“罗戏”是中国众多剧种中两个独具特色、古老稀有的地方民间传统剧种。“卷戏”流行于河南中部,亦称为“小笛子戏”。据考证,卷戏出自寺庙音乐。卷戏的“卷”,就是取自于寺庙《宣卷》的“卷”,《宣卷》是寺庙中的僧人们在诵经、做道场时伴之以吹奏、敲打、唱颂的一种演奏音乐,僧人们称之为“卷调”。明代惠帝时,燕王朱棣在

汝南“官场坡”建造一座“燕王庙”,并将驻军之所取名为“燕亭店”。李自成攻陷汝宁府,“燕王庙”被焚。寺庙僧人还俗流落到当地民间,靠演奏“卷调”维持生计,他们将当地的一些民间小曲小调和民间的一些传说故事吸纳融入“卷调”之中,使“卷调”逐步发展演变成带有故事情节的“卷戏”。

自20 世纪 50 年代中期以后,罗卷戏从戏剧舞台上逐渐消失。原因是 1958 年修建宿鸭湖水库时,卷戏的诞生发源地—燕亭方圆数十里内的村庄被分散迁移,罗卷戏几乎失去赖以生息繁衍、存在发展的环境 ;罗卷戏与迅猛兴起的新兴剧种豫剧、越调、曲剧等相比,它粗犷豪放、激昂高亢的唱腔风格和单调的吹管乐演奏形式变化不大,缺乏创新和竞争力 ;是随着岁月的流逝,罗卷戏艺人相继谢世,传承断代,后继乏人。至 2010 年,汝南县会演唱和演奏罗卷戏伴奏乐器的民间老艺人在世的仅有几人,他们分别居住在离县城较远的几个偏僻乡镇,而且都已年逾八旬,已是风烛残年。为抢救和传承罗卷戏,国家于 2010 年下拨专项经费 30 万元,由汝南县非遗保护中心、县剧团进行挖掘整理、复排录制。

【“重阳节”习俗】2011 年被国务院列入国家第三批非物质文化遗产名录。重阳节是我国民间流传的一个古老而又具有神秘的传统节日,它的由来十分久远。“重阳”一词的来历,据说是与《易经》上有“以阳爻为九”有关,古人把单数视为阳,而视双数为阴,九月九日即为九九相重,日月并阳,两阳相重,故古人将两阳相重视为极盛,曰为大凶。重阳节即是先民逢凶化吉之仪式。经省内外专家学者考证 :重阳节起源于河南上蔡,是中华民族民俗节庆中最为完整的主要依据。1989 年,重阳节被国家规定为“老人节”。2007 年,起源于上蔡县的重阳节和由重阳节起源而派生出的茱萸绛囊被河南省政府公布为省级第一批非物质文化遗产项目。

【省级非物质文化遗产目录】2007 年,河南省人民政府公布嫘祖祭典、董永与七仙女传说、王莽撵刘秀传说、杠天神、扁担戏、丝弦道、太平车制作技艺、棠溪宝剑铸造工艺等为河南省第一批非物质文化遗产项目 ;2009 年,河南省人民政府公布王祥卧冰传说、西平鱼灯、升旗打酒火等为河南省第二批非物质文化遗产项目 ;2011 年,驻马店市驿城区的查拳、上蔡县的担经挑等被河南省政府公布为第三批省级非物质文化遗产项目 ;2015 年,河南省人民政府公布第四批河南省非物质文化遗产代表性项目和扩展项目,汝南麦草画、西平县武驴、驿城区缠丝鸡蛋等入选 ;2021 年,河南省人民政府公布第五批河南省非物质文化遗产代表性项目和扩展项目,平舆县仙翁庙与悬壶济世传说、太任传说,汝南县范张鸡黍传说,平舆县杨埠打花棍等入选。