第六章 乡镇企业

第一节 发展概况

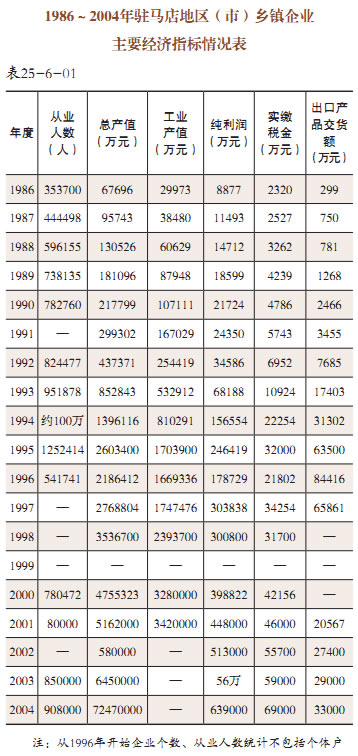

乡镇企业是指由农村乡镇、行政村、村民组等集体经济组织或农民主办的各类企业。农村集体副业是乡镇企业的萌芽,人民公社兴办的社队企业是乡镇企业的前身。

1981年,国务院下发《关于社队企业贯彻国民经济调整方针的若干规定》,指出:社队企业对于利用和开发地方资源、安排农村剩余劳动力、巩固壮大集体经济、增加社员收入有明显作用;对于逐步改变农村和农业的经济结构、支援农业发展、促进小集镇建设、起到积极作用;为发展商品生产、活跃市场、扩大出口、增加国家财政收入也作出贡献。社队企业已成为农村经济的重要组成部分,符合农村经济综合发展的方向。要继续予以支持,并对社队企业提出体的调整方针。这些方针、政策措施的出台,为全区社队企业的发展初步造就一个适宜的社会经济环境。

1984年年初,中共中央1号文件提出,在兴办社队企业的同时,鼓励农民个人兴办或联合兴办各类企业。农牧渔业部向中央呈送“关于开创社队企业新局面的报告”,3月份,党中央、国务院批转这个报告,即中发〔1984〕4号文件。文件将社队企业正式改名为乡镇企业,由原来的“两个轮子”(社办、队办)改变为“四个轮子”(乡办、村办、联户办、户办)同时发展,由主要是农副产品加工产业改变为六大产业(农、工、商、建、运、服)同时并进,采取“多轮驱动,多轨运行”“多业并举”。全区乡镇企业开始出现超常规发展,突破了乡村两级办企业的老框框,农民办的个体企业和联办企业在乡镇企业总产值中的比重大幅上升。

进入1988年,全区物价上涨,经济和社会秩序较为混乱。1988年10月,党的十三届三中全会提出国民经济要进行治理整顿。1989年起,国家压缩基本建设,调整产业、行业、产品结构,对乡镇企业也采取“调整、整顿、改造、提高”的方针,在税收、信贷方面的支持和优惠措施减少了,政策上也明确规定“乡镇企业发展所需的资金,应主要靠农民集资筹措”,“进一步提倡乡镇企业的发展要立足于农副产品和当地原料加工”。全区乡镇企业发展势头明显受到抑制,1991年乡镇企业的增长速度低于1985~1988年间的平均水平。在总量增长减缓的同时,乡镇企业经济效益下降,企业个数和职工总数连续减少,大批乡镇企业被迫关停并转。

1992年年初,邓小平南方重要谈话发表,谈话中说,乡镇企业是建设有中国特色社会主义的三大优势之一,给亿万农民和广大乡镇企业干部职工以极大的鼓舞。1992年,党的十四大确认发展乡镇企业是繁荣农村经济、增加农民收入、促进农业现代化和国民经济发展的必由之路,要坚持不懈地搞好乡镇企业,乡镇企业在国民经济中的支柱性地位和作为中国中小工业企业的主体地位得以确立。是年国务院下发国家〔1992〕19号文件,要求各级人民政府和有关部门把发展乡镇企业作为一项战略任务,切实加强领导,坚持不懈地抓下去;要认真贯彻落实党和国家对乡镇企业的一系列政策法规,采取更加有力的措施,促进乡镇企业发展。为加强对全区乡镇企业的指导,1992年,驻马店地区乡镇企业管理局更名为“驻马店地区乡镇企业工作委员会”,各县市乡镇企业局在1993年也相应更名为“乡镇企业工作委员会”。乡镇企业类型逐步多样化,分为乡办、村办、合作和个体四级企业,作为集体企业的股份合作企业逐渐成为乡镇企业快速发展的中坚力量。

1996全区机构改革,驻马店地区乡镇企业工作委员会更名为驻马店地区乡镇企业管理局,下辖办公室、企业科、产业指导科、财务科、科教科等内设机构,共23人。各县(市)均设乡镇企业管理局,编制5~15人。各乡镇设立乡镇企业办公室,编制3~5人。地区乡镇企业局对各县市乡镇企业局的标准化、档卡、项目库和信息库建设规定具体标准,县掌握到乡、村,乡掌握到组、户,使一切数据源于基层,数出有据。根据乡镇企业管理部门的十项职责,地区乡镇企业管理局和各县、市乡镇企业局,各乡镇企业办公室,共同管理集体(包括乡办、村办、股份制)、私营和个体三类企业,改变过去乡办、村办、合作和个体四级企业的管理格局。

1997~1998年,全区外部经济环境进一步恶化,亚洲金融危机影响继续蔓延,引发了亚洲乃至全球经济的剧烈动荡,并且通过多种渠道和方式将压力和影响向中国经济传递和渗透;国内市场拉动进一步趋弱,城乡市场销售不旺,致使乡镇企业自身问题充分暴露,乡镇企业面临着前所未有的压力。区内一部分乡镇企业在日益激烈的市场竞争中不适应,出现亏损,甚至倒闭。

2000年8月,驻马店地区撤地设市,驻马地区乡镇企业管理局遂改为驻马店市乡镇企业管理局。年底,全区乡镇企业中个体私营企业总数达到84675家,比上年增加3028家,占全部乡镇企业总数的91.9%,乡镇企业中第一、三产业比重达到29.1%,全年共开发新产品60项,工业企业优质产品比重由“八五”末的17.9%上升到27.8%。90%以上新办企业集中在水、电、交通较为便利的城镇和规划的工业小区内,“村村点火、户户冒烟”的布局结构逐渐被打破。

2001年,全市乡镇企业营业收入516.2亿元,较上年增长12%;工业企业营业收入343亿元,较上年增长9.9%,增加值123亿元,较上年增长13.3%;实现利润45亿元,较上年增长14.l%;实交税金4.6亿元,较上年增长10.3%,职工总人数达到80万人,新增从业人员2万人,较上年增长2.6%,发放职工工资32亿元,较上年增长10%;出口产品变贷值2.0567亿元人民币。年内按照“因地制宜、多样发展”的原则,重点抓了乡镇企业产权制度改革,基本实现结构和投资主体的多元化,以股份制和股份合作制为主要形式的产权改革被广大投资者及企业干部职工所接受。至年底,全市集体企业改制面达到91%。同时,坚持“产业调升、产品调优、资产调活、布局调聚”的指导思想,狠抓产业、产品结构调整,优先发展和扶植优势产品,逐步形成一批具有比较优势的产品、产业和企业,以特色种植、养殖为主导的特色经济,以建筑建材、农副产品加工为主导的支柱产业不断发展壮大。一批科技含量较高、附加值较高、市场前景较好的科技项目、精深加工项目涌现出来,成为乡镇企业新的经济增长点。2001年,全市乡镇企业个体私营企业总数达到8.7万家,比上年增加3000多家,占全部乡镇企业总数的93.5%;完成增加值87.8亿元,比上年增长21.1%,占全部企业增加值的70%;实变税金3.1亿元,比上年增长18.6%,占全部税金的68.5%。全市乡镇个体私营企业发展势头强劲,经济总量扩大,比重不断提高,已成为县域经济尤其是农村经济最具活力的新的推动力量。

2002年,年末全市乡镇企业总数达到10.48万个,较上年增长7.1%;全年实现营业收入580亿元,较上年增长12.4%;增加值达到140.7亿元,较上年增长13.6%,占全市国民经济增加值的48%;上缴税金5.57亿元,较上年增长20.2%,占全市税收的40%;实现利润51.3亿元,较上年增长12.8%;实现出口交货值2.74亿元,较上年增长8.8%。把引进名牌企业、新技术、新工艺与发展本市的名优产品、知名品牌相结合,提高了市内10余个产品在全国、全省的市场占有率。十三香调味品成为国优产品,男儿风服饰成为省内知名品牌,泌阳香菇、正阳生态猪、高新区养生园饮品等俏销省内外。以市场为导向,以资源为依托,大力引进和发展资源加工型和劳动密集型企业,转移农村富余劳动力,增加农民收入。全市有457家企业用工在100人以上,最多达6000人以上;发放工资37.6亿元,月平均工资470元。2002年,在全市下岗职工再就业洽谈会上,乡镇企业、东西合作企业有58家,占用工单位的73.4%;提供就业岗位5838个,占招工总数的83%。全年通过股份制、独资、租赁、拍卖、兼并等形式,加快乡村集体企业改制步伐,激活企业发展活力。至年底,全市乡村集体企业改制面达到94%左右,西平、遂平、驿城区等乡村集体企业改制面达到96%以上。股份制、独资经营企业成为乡镇企业的主体,占乡镇企业总数的94.2%。全市建成乡镇企业园区66个,其中比较规范的工业园区27个,集聚企业2490多家,从业人员3.5万多人,年创产值在100亿元左右。2002年底全市农副产品加工企业年创产值49.4亿元,占全市农产品加工企业的60.7%。农产品加工转化之比由1997年1:0.4提高到1:1.2。限额以上的企业个数发展较快,全市年销售收入500万元以上的乡镇企业达到341家,占全市限额以上企业的51.3%,乡镇企业工业增加值89亿元,占全市工业增加值的78%。

2003年,全市乡镇企业10.62万家,乡镇企业职工85万人,分别比上年增长7.8%和6.4%。全年实现营业收入645亿元,比上年增长13.6%;实现增加值157亿元,比上年增长14.4%;固定资产原值113亿元,比上年增长13.7%;实现利润56亿元,缴纳税金5.9亿元,分别比上年增长13.7%和15.3%。认真贯彻落实十六大、十六届三中全会和全省非公有制经济工作会议精神及市委、市政府《大力发展民营经济的意见》,以东西合作为载体,以建立现代企业制度为目标,对县乡村三级停产、半停产集体企业采取拍卖、租赁、兼并、出售、合资、合作、股份制等多种形式,盘活一批停产半停产企业。大力开展以产权制度为核心的企业改制。使原有的一批集体企业改为民营企业,民营经济已成为全市乡镇企业的主体,全年实现营业收入624亿元,增加值156亿元,利润54亿元,税收5.9亿元,分别比上年增长51.6%,56.1%、48.4%、57.3%。同时,认真落实各项优惠政策,鼓励打工人员回乡投资办企业,不少打工者引资办厂,成为致富一方的带头人。引导各县区“靠近市、贴近城、依附农”发展经济区,进一步加大硬件建设投入,逐步建立健全管理服务制度,使经济区快速发育和膨胀。

2004年,全市乡镇企业总数达到11.8万个,较上年增长16.9%;营业收入724.7亿元,较上年增长12.1%;增加值176.2亿元,较上年增长13.6%,占全市国民经济增加值的39.6%;上缴税金6.9亿元,较上年增长19.7%,占全市税收的39.2%;实现利润64亿元,较上年增长12.1%;固定资产原值达到132.3亿元,较上年增长17%;实现出口交货值3.3亿元,较上年增长6.7%。到2004年底,全市乡镇企业改制面达到98%,股份制、独资企业占乡镇企业总数的95.8%,吸纳社会闲散资金7亿多元。十三香调味品公司、悦泉啤酒、康茂公司等一批民营企业规模不断壮大,民营经济贡献份额逐年提高。全市各类企业先后与80多家名牌企业和科研单位进行联合、协作,促进技术改造、新产品加工和新工艺的改进应用,使一批传统产业如造纸、玻璃、制药、皮革、建材、酿酒等传统支柱产业得到优化升级,企业的自主创新能力得到提高。乡镇企业东西合作企业异军突起,改变了农村单一的经济结构,农副产品深加工、保鲜、运输等资源加工型、劳动密集型产业迅速发展壮大。以上蔡大程面粉厂、西平丰盛粮油公司为代表的面粉加企业发展到615家,促进以小麦为主的农产品的就地转化和增值,带来全市范围的优质小麦推广种植。以驿城区顶志油脂公司为代表的油料加工企业、以高新区湘大饲料公司为代表的饲料加工企业、新蔡李桥畜产品公司为代表的饲料加工企业都发展成为地方的支柱产业。以十三香为代表的调味产品占领了全国市场,成为全国知名商标、名牌产品、驿城区的重要经济支柱。泌阳香菇市场、上蔡花市场、新蔡的“三粉”市场等产生良好的经济和社会效益,拉动餐饮、运输、服务等相关行业的蓬勃发展。2004年底,全市年销售收入500万元以上的乡镇企业达到302家,占全市限额以上企业56.2%。乡镇企业工业增加值105.4亿元。

2004年12月,根据《中共驻马店市市委、驻马店市人民政府关于印发驻马店市人民政府机构改革实施意见的通知》,将市乡镇企业管理局改组为市中小企业服务局,挂驻马店市非公有制经济服务局牌子。大力开展乡镇企业产权制度改革,加大所有制结构调整力度,以新的体制和机制优势,增强企业活力和市场竞争力。乡镇企业主要经济指标逐渐淡出统计范畴。

第二节 政策措施

1987年,中共驻马店地委、驻马店地区行署印发《驻马店地委、驻马店地区行署关于发展乡镇企业若干问题的规定》,1988年,中共驻马店地委印发《关于进一步放宽放活乡镇企业政策,振兴农村经济的意见》,文件中制定多种优惠政策,促进全区乡镇企业的快速发展。1992年开始,对乡镇企业的战略地位认识提升,重视程度进一步提高,区内乡镇企业开始超常规大发展。

一、开展“书记工程”

1992年3月,驻马店地委、行署召开全区乡镇企业工作会议,会议组织各县市主要领导赴安阳、焦作两市参观学习,研究确定“八五”期间全区发展乡镇企业的奋斗目标和指导思想,制定《关于加快发展乡镇企业的若干政策规定》。会后,地区成立乡镇企业工作领导小组,开始组织实施以村办集体工业项目为主的“千村五十万”工程(即“抓一千个村带两千个村,三年实现千村集体工业产值超五十万元,抓三分之一带三分之二,四年实现乡镇企业产值翻一番半”)。为推进“千村五十万工程”,4月,地委决定在全区乡镇党委书记、村党支部书记中开展创办集体企业项目,组织实施乡村“书记工程”的竞赛活动,全区各乡镇党委书记、村党支部书记积极响应,迅速掀起大办乡、村集体企业的热潮,至1992年底,全区192个乡镇已有187个乡镇党委书记兴办项目,项目总投资6312万元,新增产值18000万元;2886个行政村已有800多党支部书记按要求领办项目,项目总投资1.25亿元;建立并落实了地、县两级四大班子领导承包乡、联系村、挂钩企业制度;选派200名地直机关干部下乡领办、帮办乡镇企业。地区乡镇企业局采取一系列措施:引导企业开展“七跑五借”(七跑:跑资金、跑项目、跑市场、跑科研单位、跑上级主管部门、跑大专院校、跑大中型企业。五借:引进人才,借兵打仗;引进资金,借水行舟;引进设备,借梯上楼;引进项目,借题发挥;引进外资,借船出海),加快横向经济联合步伐;狠抓四大基地(以106国道沿线乡镇为主的畜产品系列加工基地,以确山、泌阳为主的矿产品开发基地,以西平、遂平为主的造纸基地,以驻马店市、遂平县为主的沿107国道的化工、机械加工基地)、六大行业(粮油食品,建筑建材,畜产品,抽纱、刺绣、地壁毯等工艺品,服装、鞋帽,造纸)建设,促使企业向规模化、集约化发展。通过措施初步实施,全区全年畜产品系列加工产值已达1.4亿元,为1991年的2.7倍;造纸业企业个数由上年的43个发展到82个,实现产值6490万元,是1991年的4.5倍;化工、机械基地实现产值1.2亿元,比1991年增长70%;矿产品加工产值近1亿元,比1991年增长29%。全年乡镇企业实现总产值437371万元,比1991年增长46.1%,比整个“七五”时期年均增长速度高出11.7个百分点。完成工业总产值254419万元,占全区工业总产值的52.4%;实现纯利润34586万元,比1991年增长42%;实缴税金6952万元,占全区财政收入的21.6%;出口产品交货值7685万元,比1991年增长122.4%,增长速度居全省第二位。

1993年坚持“多轮驱动、股份为主、工贸结合、规模经营”的路子,加大对乡镇企业的投入力度,通过企业自筹、干部群众集资入股、财政扶持、银行贷款等多种渠道,全区共筹资6.4亿元,使乡镇企业固定资产原值有1992年的8.7亿元上升到15.2亿元。全区192个乡镇党委书记都创办了集体企业,项目总投资1.4亿元,当年创产值2.48亿元。1994年底,在为期3年的第一期“书记工程”的带动下,全区乡镇企业迅速增加了总量,提高了质量,出现了持续、快速、健康发展的良好局面,涌现出一大批敢闯敢干、富有开拓精神的优秀党委书记和村支部书记,创办一大批选项准、投资大、发展前景好的优秀“书记工程”项目。其中最具代表性的企业和个人如:河南鸿羽股份有限公司魏光明、驻马店市金马集团公司马军政、驻马店市啤酒厂赵金玉、驻马店市五一机械厂张运生、西平县棠河集团公司常天义、平舆县高杨店机械厂高心济、遂平县豫南玻璃总厂魏海燕、河南省康达实业公司魏领等。

1995年年初,地委、行署在总结3年来实施第一期“书记工程”正反两方面经验教训的基础上,决定在全区实施第二期“书记工程”。起止时间为1995~1997年。要求全区乡镇党委书记每年都要创办1个投资额在30万以上的集体工业项目,或在原有企业基础上投入技改资金50万元以上,其中每个县、市都要有3~5个重点“书记工程”,投资额要达到200万元以上;要求村支部书记每年都要创办1个投资额在10万元以上的工业项目。对此项工程,地区制订有专门的考核评比办法,每年考核1次,并根据考核情况进行排队,兑现奖惩措施。此举激发了乡镇党委书记和村党支部书记创业的积极性,仅1997年,全区196个乡镇党委书记共创办书记工程项目142个,总投资3.13亿元,其中投资额在500万以上的项目29个。全区2886个村、街道中,共创办村级“书记工程”项目1041个,总投资2.82亿元,其中投资在50万元以上的项目182个。

二、乡镇企业“四强”建设

1995年5月17日,地委、行署在西平县召开乡镇企业“四强”工作会议,表彰命名驻马店市老街乡等15个年销售收入亿元以上、上缴税金150万元以上的乡镇,驻马店市橡林乡王楼村等15个年销售收入3000万元以上、上缴税金50万元以上的村,驻马店市鸿羽股份有限公司等15个年销售收入1000万元以上、上缴税金30万元以上的企业,汝南县宏利达食品厂等15个年销售收入500万元以上、上缴税金20万元以上的个体私营企业为驻马店地区乡镇企业“四强”单位。大会总结推广他们大力发展乡镇企业的先进经验,号召全区乡镇企业向他们学习。同时,决定对“四强”单位实行动态管理,一年一检查、一评定。符合条件的继续保持荣誉,重点扶持,不符合条件或在发展中停止不前的取消荣誉,摘去铜匾。1995年驻马店地区首次出现乡镇企业年营业收入超亿元的行政村——驻马店市橡林乡王楼村、驻马店市老街乡安楼村。

为进一步发挥重点乡、村、企业的示范带头作用,1997年地区重新确定驻马店市老街乡等20个乡镇、驻马店市老街乡安楼村等30个村、河南鸿羽股份有限公司等40个集体企业、遂平金源玻璃厂等10个股份私营企业为驻马店地区乡镇企业强乡(镇)、强村、强集体企业和强股份私营企业。同时对20个后进乡镇的发展进行重点指导,并在总结“四强”发展经验的基础上,制定《驻马店地区乡镇企业“四强”管理办法》,对全区“四强”队伍建设起到了积极的指导作用。

三、奖惩及政策支持

1994年3月地委、行署召开全区乡镇企业总结表彰大会,按照有关文件规定,对实施“书记工程”成效显著,作出突出贡献的单位和个人进行表彰。全区共有4个县市、20个乡镇、13个村、19个企业以及10名乡镇党委书记、20名村党支部书记、10名企业厂长经理受到地委、行署通报表彰,有10名乡镇党委书记、乡镇长受到享受副县级干部待遇的奖励,24名村党支部书记先后被县市破格录用为国家聘任制干部。同时,地委还责成各县市对未完成“书记工程”的618名村党支部书记进行黄牌警告,其中56名村党支部书记因对实施“书记工程”无动于衷被调整职务。1995年又有28名乡镇党委书记、乡镇长享受副县级待遇。1995年,为更好地实施“书记工程”,激励先进、鞭策后进,进一步加快全区乡镇企业发展,地委、行署于当年4月12日下发文件《关于加快发展乡镇企业的奖励办法》。文件分别就奖励基金的设立、奖励标准、获奖条件、奖励对象、奖励情况设置,以及处罚标准、条件、对象作了详细规定。1999年5月25日,地委、行署作出《关于表彰发展乡镇企业和东西合作工作先进乡镇的决定》,对驻马店市老街乡等20个发展乡镇企业先进乡镇、西平县人和乡等23个东西合作先进乡镇予以表彰。同年5月27日,地委、行署印发《关于加快乡镇企业改革与发展的意见》。意见进一步确立乡镇企业的战略地位,决定强力实施乡镇企业东西合作工程,不断推进乡镇企业改革,加快结构调整,做好重点乡镇、重点企业和工业示范小区的建设。

四、乡镇企业工业小区建设

1997年,地区重新确定20个乡镇企业工业小区,进行重点管理,出台了《驻马店地区乡镇企业东西合作示范小区管理办法》,要求东西合作项目尽可能建在规划的工业小区中。西平县以107国道、环城工业带、乡镇政府所在地及专业村为轴心,依靠资源、区位、市场等优势,发展工贸小区。至2000年底,20个重点工业小区全部成立小区管理委员会,制定优惠政策,加强规划、指导、协调、服务。这些小区水、电、路、通信设施基本完备,已汇集东西合作项目600多个。2003年,全市新规划经济区13个,新建项目相对集中在区内,推动生产要素合理流动和科学配置,转移大批农村富余劳动力,促进城镇建设。

第三节 分行业状况

乡镇企业按体制分为五级,即乡办企业、村办企业、组办企业、部分农民联办的合作企业和个体企业;按行业可分为五大行业,即工业企业、农业企业、交通运输业、建筑业、其他企业。其他企业主要是商业、饮食业、服务业等,也可称作乡镇企业的第三产业。2000年底,全区有乡镇企业91214家,其中乡、村办集体企业6530家,私营企业9245家,个体企业75430家;从业人员共有78.05万人,其中集体企业248215人、私营企业228130人、个体企业304127人。乡镇企业完成产值475.53亿元,其中集体企业1644429万元、私营企业140.41亿元、个体企业170.67亿元。实现利润39.88亿元,其中集体企业13.27亿元、私营企业12.18亿元、个体企业14.43亿元。上缴税金4.22亿元,其中集体企业1.5亿元、私营企业1.28亿元、个体企业1.37亿元。乡镇企业产品已有4000余种,涉及社会、生活等方面。乡镇企业的发展对于促进农业生产、改变农村产业结构和发展市场经济、转移农村剩余劳动力、改善农民的物质文化生活及生产生活条件、增加农民收入、壮大县域经济、扩大出口、繁荣城乡商品市场以及促进农村小城镇建设,均起着重要作用。

一、乡镇工业企业

全区乡镇企业发展到2000年,在工业企业中,已有粮油食品加工、建筑材料、机械、造纸、皮革、制鞋、纺织、化工、服装、木制家具、编织、酿造、采矿等30多个行业。工业增加值达73.11亿元,占全区乡镇企业增加值的69%,占全区工业增加值的77.1%。

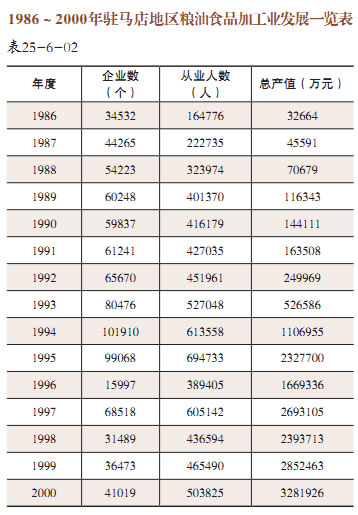

(一) 粮油食品加工业

1.粮油加工 1984年地区乡镇企业局成立,国家对发展乡镇企业极为重视,给政策、给资金,扶持乡镇企业快速发展,提出了“四个轮子”一起转,也就是集体、私营、联户办、个体办四级企业齐发展,全区各乡镇、村委办起一大批面粉厂。到2000年全区乡村集体工业有中粮食加工企业738个、植物油加工企业110个,年生产面粉253万吨、食用油3.9万吨,产值21.02亿元,上缴税金1849万元,利润1.74亿元,从业人员15605人。后来,相继又办起西平丰盛挂面有限公司、遂平华康面粉厂、上蔡大成面粉厂等一批设备较为先进的大型面粉加工企业。这些企业生产的面粉质量有提升、产量有提高,市场销售旺,除满足当地人的生活需要外,还销往广东、湖北、湖南、山西、辽宁、黑龙江等地。

2.饮料加工 全区部分乡镇办起汽水厂、饮料厂。1997年,驻马店高新技术开发区兴建养生园,从生产矿泉水开始,陆续开发出苹果醋饮料等产品。驻马店市老街乡办起杜邦酒厂,厂建成后,白酒生产、销售形势较好,“悠悠杜邦酒,古今醉名流”的词句在驻马店地区广为传颂,但由于厂里流动资金不足,后来被迫停产。西平县出山酒厂,1985年产值500万元,以后发展很快,从一个棠河酒发展到棠河系列酒几十个品种,产值到2000年达1.15亿元,比1986年增长20多倍,利润总额700万元,从业人员达到800人,固定资产原值4500万元,成为西平县的纳税大户。驻马店市啤酒厂,1985年年产啤酒4500吨,年产值140万元,上缴税金35.5万元,利润24.8万元,经过厂技术人员不断努力,研发出悦泉10度、悦泉1l度、悦泉12度啤酒,其中10度、11度啤酒在1990年获省、部级名优产品称号,以后又开发出姜汁啤酒。厂里投资新装啤酒罐,产量扩大。2000年,驻马店市啤酒厂生产啤酒35031吨,产值5674万元,利润55万元,上缴税金930万元。

3.调味品及酱菜制品加工 全区有数十家生产豆瓣酱、麻辣酱,脱水蒜片、脱水姜片、脱水蔬菜、脱水芝麻等的厂,一些产品还远销韩国、日本、英国、法国等国家和地区。正阳县王勿桥的伏陈醋,生产工艺历史悠久,风味既纯又浓,闻名遐迩。其产品畅销河南省和北京、广州、湖北等地。驻马店市十三香调味品厂建厂10余年,从单一产品生产到系列产品开发,不断发展壮大,已成为全国知名企业,王守义十三香为著名商标,产品畅销全国20多个省、区、市。到2000年调味品制造只有26年,当年销售收入9682万元,实现利润804万元,上缴税金85万元。驻马店市十八鲜厂已建成投产,正处在自我发展阶段。

(二)建筑建材业

建筑建材业在乡镇企业中占有重要地位。截至2000年底,全区乡镇企业中有建材企业2165个,从业人员11.65万人,产值51.91亿元,占工业总产值的15.8%。其主要产品有砖、瓦、石灰、水泥预制板等。

1.砖瓦业 乡镇企业的基础性工业,改革开放以后,农村逐步富裕起来,居住环境逐步改善,由原来的土草房向砖瓦房改建。乡、村、个体很快建起一大批大、中、小型轮窑厂,截至2000年底,全区共建砖瓦厂1157个,年产机砖118.5亿块,瓦2.1亿片,产值172888万元,从业人员72219人。

2.石灰、石子 随着农田基本建设和农民建房的需要,确山、泌阳、西平等县先后建起了一批石灰厂、石子厂。确山境内独山、胥山的石灰石容易烧炼,出灰率高,石灰的白度高、黏度大,销路好。仅确山刘店乡就兴建石灰窑65座;全区共有石灰厂93个,年产量947万吨。石子厂113个,产量2500万吨,在修路(尤其是高速公路)、架桥等中起到了不可替代的作用。

3.水泥制品业 水泥制品有水泥瓦、路面砖、预制电线杆、楼板、涵管及建筑件等。截至2000年底,全区共有水泥制品厂639个,从业人员22461人,产值202739万元,生产水泥预制构件343.60万立方米、水泥瓦16737万片、水泥砖37482万块。

(三)机械制造业

改革开放后,党和政府支持和鼓励发展乡镇企业,全区一些乡镇办起一批机械工业企业,主要生产中小农具和生活用具,如制砖机、打面机、压油机、磨粉、饲料粉碎机、脱粒机、轧花机、铸铁管、汽车拖拉机配件等产品。平舆县高扬店机械厂生产的白铁剪(销往英、美等)被农业部评为名优产品,1995年在农业部出口商品展览会上被评为二等奖,定为出口免检产品,生产产品全部出口到德国、美国和英国。驻马店市老街乡“五一”机械厂生产的20片齿轮轧花机在国内属于畅销机械产品。驻马店市喷灌机厂生产的50HP2-45型高效节能泵、12CZ喷灌机组被评为省、部、国优产品,是全区第一个获国优的产品厂家,打破了全区无国优的空白。产品获奖后,企业生产连年翻番,效益成倍增长。2000年全区共有机械制造企业102个,从业人员4791人,产值46189万元,上缴税金406万元。

(四)制鞋与服装加工业

20世纪90年代初期制鞋业及服装业已成为乡镇企业的一大主要支柱产业。截至2000年底,全区共有鞋厂14个、服装加工企业26个,从业人员1287人,年产值9392万元。新蔡县环球皮毛制品有限公司生产的羊剪绒被褥、座压等产品除在国内市场销售外,还出口国外。

(五)造纸及文教用品

1986年前,全区造纸企业只有19个,从业人员600多人。到1995年,造纸业有了快速发展。西平县建起了造纸厂31个,从业人员2149人,产值7651万元,上缴税金67万元。全区共有造纸企业151个,从业人员8600人,产值47495万元。印刷及文教用品业也有较快发展。全区从事印刷及文教用品制造企业81个,产值16356万元。主要产品有毛笔、钢笔、作业本、稿纸等。上蔡县杨集乡被誉为“毛笔之乡”。全乡9000户,有3000多户6000多人从事毛笔(钢笔)制作,产品不仅畅销国内20多个省、区、市,还远销日本、德国、意大利、美国等地。

(六)皮革及其制品业

20世纪80年代,随着农村经济结构的调整,农民由原来的单一依靠种植维持生活开始向种养结合,靠养殖获得经济收入,家家户户扩大养殖的数量,相继出现一批专业养殖户,主要是养猪、牛、羊、鸡、兔等。养殖业的发展推动皮革市场的发展,1986年以后,农村一些“小能人”在当地乡政府的支持下,利用乡镇企业政策扶扶资金和自筹资金相继办起一批皮革厂,如新蔡县李桥镇,平舆县东和店镇、杨埠镇办起多家初、深加工的皮革厂。1994~1995年全区有皮革厂129个,从业人员4925人,产值7.61亿元。李桥皮革厂深加工的兰湿皮还通过广州外贸出口到国外。伴随着皮革工业的发展。汝南县城关镇和三门闸乡办起一批(60多家)制鞋厂,被誉为“中州鞋城”。汝南县城关镇协利公司生产模压出口轻便鞋畅销美国、日本、中东等20多个国家和地区。

(七)化学工业

随着人民生活的需要以及资源的开发和技术的引进,全区办起一批化学工业企业,主要产品有塑料袋、蚊香、化肥、复合肥、塑料制品、洗衣膏、玻璃、容器制品等。遂平塑化厂生产的鸣鸡牌蚊香除在国内10余个省、市畅销外,还出口东南亚、香港等地区。驻马店市“五一”机械厂骏马日用化工厂生产的骏马牌洗衣膏,产品质量可靠,深受消费者欢迎。平舆县农友复合肥厂、星海复合肥生产的农友复合肥、星海复合肥很受农户欢迎。驻马店市老街乡药用玻璃制品厂生产的药用玻璃瓶也很受医药生产企业的青睐。遂平县华强塑料有限公司是全国最大的塑料购物袋生产企业。

(八)采矿业

泌阳县、确山县境内蕴藏着丰富的矿产资源。主要有金、铜、铁、金属镁、大理石等,20世纪80年代初期才开始开发,20世纪90年代初期已广泛开发矿产资源。全区共办采矿厂324个,从业人员17422人,产值11.91亿元。杨家集乡莹玉大理石厂生产的板材被河南省乡镇企业局评为优质产品,玉雕厂生产的玉雕也很受用户喜爱。

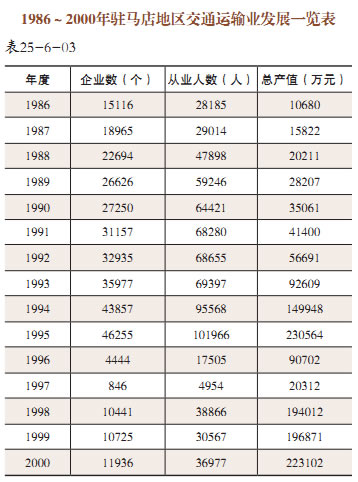

二、交通运输

交通运输业包括货运和客运。货运 党的十一届三中全会以来,农民从土地上解放出来,手中开始有余粮、存款。部分农民的市场意识逐步觉醒。开始购置一批大中小型拖拉机,农忙时投入田间作业,农闲时拉货跑运输。1986年后,国家对农村经济政策进一步放宽,尤其进入20世纪90年代,明确农民各类家庭副业经济是社会主义商品经济的补充部分。大力鼓励和支持农民从事农副产品运销。许多农民成了运输专业户和首批万元户。到20世纪90年代中期,乡、村运输业的运输工具也开始升级换代。先富起来的这部分人就不再满足于用拖拉机跑运输,开始大量购买专用载重汽车,城市近郊的农民进城专业搞运输。对活跃城乡经济、沟通城乡物资交流均发挥了重要作用。

客运 1978年以后,客运业完全归国家交通运输部门经营。由于运力有限,再加上体制上的弊端,群众乘车难的问题非常突出。党的十一届三中全会以后,尤其是1986年之后,随着农村经济政策的放宽,国家允许农民从事个体交通运输业。不少农民就自筹资金,购买大中型轿车,从事客运业务,减轻了国家的运输压力,极大地方便群众的出行。

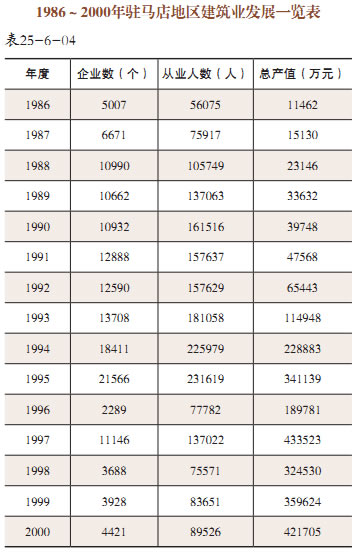

三、建筑业

1986年后,随着城乡建设的发展和“五小”工业的兴起,乡、村建筑队得到了较快发展。一些农民自愿联合组成了联户和联营建筑队,开始到外地承揽工程。随着科技知识的提高及市场需求的变化,施工技术也有了飞跃。全区的乡、村及个体施工企业经历从砖木结构到普通混凝土,再到预应力钢筋混凝土工程。从建一般的民房到高楼大厦,在工程上,已有单一的泥工发展成为拥有砖木、瓦工、木工、钢筋工、装饰工、电焊工、水电安装工、油漆工等各种技术人员一应俱全的施工队伍。在建筑设备上,也由过去简单落后的半机械化向机械化发展。到2000年,全区乡、村及个体建筑业都有升降机、井字机、盘车、电动机、混凝土机、震动器、带锯、刨土机、圆盘锯、打眼机、水平仪等。除砖、石、粉水等工序外,基本上实现半机械化和机械化操作,大大提高工作效率和工程质量。