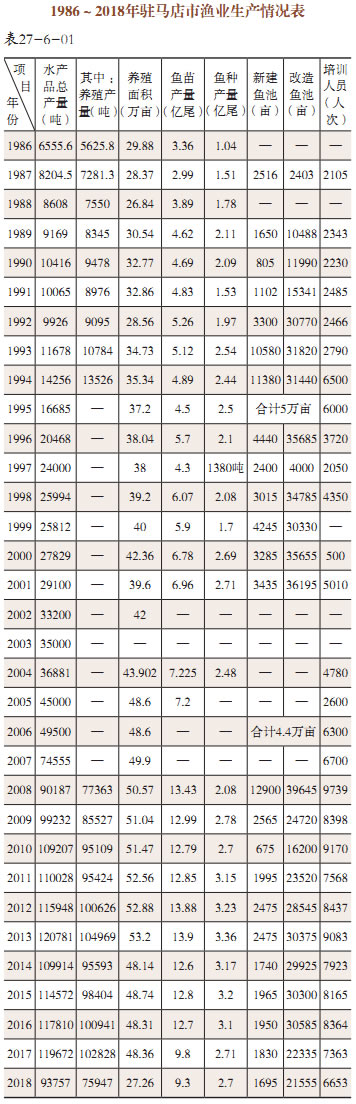

第六章 渔业生产

第一节 水域与品种

一、水域

驻马店市属暖温带向亚热带过渡气候,光照充足,雨量充沛。年均气温14.8~15℃,年均降水量800~1000毫米,水中溶氧量为每升5毫克左右,年鱼类生长时间220天。水域类型主要有河流、水库、坑塘(围沟、村塘、山塘、蓄水池等)、故河道。境内大小河流101条、水库172座,其中大型水库4座、中型水库9座、小型水库159座,池塘星罗棋布,另外还有上百万亩低洼易涝地,可供渔业综合开发利用。1992年,全区共有水面52万亩,占全省总水面的7.4%,居第三位;可养殖水面42.8万亩,占全省可养殖水面的14.3%,居第三位,其中水库面积21万亩,池塘19.3万亩,河道2.5万亩。至当年底已利用养殖水面28.56万亩,利用率66.73%。利用率低的主要原因是1992年遇到严重干旱,宿鸭湖水库没有蓄到正常水位,板桥水库复建工程尚未竣工。2000年底,可养鱼水面543100亩。其中,常年水深在0.5米以上的天然河道274条,渔业水面78795亩,是天然捕捞水域;水库养殖面积246726亩(其中大型水库4座,养殖面积203650亩;中型水库9座,养鱼面积17483亩;小型水库153座,养鱼面积25593亩);坑塘养殖面积192248亩;故河道养殖面积25331亩。2012年,全市已养殖面积34487公顷,其中池塘16826公顷、水库15012公顷、河沟2388公顷、其他261公顷,是河南省主要商品鱼生产基地之一。2012年,全市水产品总产量11.56万吨,渔业总产值达到13.12亿元。

二、水产品品种

驻马店鱼类资源比较丰富。1983~1985年通过调查形成的《驻马店地区鱼类资源调查报告》显示,全区共有鱼类55种,分属5目12科。2000年全区鱼类品种已达68种,分属7目14科。其中以鲤科鱼类为主,计49种,占总品种数的65%。有青鱼、草鱼、鲢鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼、鲂鱼、赤眼鳟、马口鱼等。鲤科鱼类不仅种类多,而且分布广,营养价值、经济价值较高,是区内主要养殖对象和捕捞对象。鲶科的鲶鱼、草胡子鲶,美国鱼回鱼,银鱼科的大银鱼、小银鱼,及贝类、虾类、龟类、鳖类、蟹类、蛙类也有不少。鲶鱼、黄颡鱼、花鱼骨分布也较广。小型鱼类如餐条、麦穗鱼、翘嘴鱼白等数量多,具有一定的经济价值。人们喜爱的鳜鱼、大银鱼、小银鱼为名贵鱼类,主要分布于大、中型水库。中华绒鳌蟹、青虾、褶纹冠蚌主要产于宿鸭湖水库。截至2012年,全市共有各种鱼类80多种,主要养殖品种为鲤鱼(建鲤、颖鲤、湘云鲤、黄河鲤等)、鲫鱼(湘云鲫、彭泽鲫、丰鲫等)、鲢鱼、鳙鱼、草鱼、青鱼、武昌鱼、乌鳢、黄鳝、泥鳅、黄颡鱼、甲鱼、青虾等。引进银鱼、加州鲈、罗非鱼、斑点叉尾 、鲟鱼、大口鲶、中华绒螯蟹、牛蛙、小龙虾、大鲵、鲟鱼、南美白对虾、淡水白鲳等近30个优良品种。

第二节 养 殖

一、概况

1978年,驻马店地区养殖面积20多万亩,水产品总产量2136吨,池塘养殖单产不足20千克,水库单产不足6千克,处于天然养殖状态。

1979年,贯彻中央“调整、整顿、改革、提高”的方针,及时把工作重点调整到“培养资源、整顿秩序、加强管理、提高经济效益”上来,使全区水产进入新的发展时期。

1983年,全区水产品产量4439.5吨,产量大幅增长。1985年全面贯彻中央四个1号文件和(85)5号文件提出的“解放思想,放宽政策,把渔业经济搞活”,全区普遍推行渔业联产承包制,调动广大干部群众的积极性,开始出现国家集体个人一起上的新局面。同期驻马店地区水产技术推广站在正阳县、平舆县等县进行中低产池塘高产试验并获得成功,出现一批养殖万元户。

1987年,薄山水库、下宋水库的渔业生产率先进行个人承包,在遭受到历史上少有的旱灾的情况下,收到较好的效果。同期驻马店地区水产技术推广站在宋家场水库进行网箱养殖鲤鱼试验并引进银鱼获得成功。1988年水产品产量8904吨,比1983年产量翻一番。

进入1990年,全区以转换渔业经营机制为切入点,对渔业经营体制进行改革,延长鱼池承包期,采取联营、承包、出租、股份制等多种经营方式。建立和完善“公司加渔(农)户”的经营体制,提高产业化水平,带动群众渔业,壮大渔区集体经济。同时加大养殖品种的调整力度,引进推广新品种10余种。名特优新品种的产量占总产量的30%。池塘养殖模式开始半精养和精养,部分中小型水库养殖鲢鳙鱼为主的也由粗放变为半精养,半精养和高密度养殖,宋家场水库和薄山水库大力推广网箱养鱼技术。养殖产量大幅度提高。2000年,水产品总产量达到26360吨,比1990年的10005吨增加2.6倍。

2001年后,全市渔业产业规模发展较快,产业结构调整力度加大,产业贡献不断提高,产业特色更加突出,由传统渔业向现代渔业转型时期,渔业已成为驻马店市农业和农村经济中的一个重要产业。加快名优特新品种的引进与推广,优势品种不断增加,良种覆盖率进一步提高,渔业结构日趋合理。先后承担省、市级科研项目20多项,取得一批有较大影响的科研成果。水库银鱼移植、集约化池塘养鱼、生态甲鱼养殖、鱼用配合饲料研发与生产、高产池塘病害综合防治等技术在全省处于领先水平。推广先进适用技术池塘80∶20技术及池塘网箱养殖黄鳝技术、水产健康养殖技术、鱼病综合防治技术、中小水面人工精养、大水面半精养技术、稻田生态养鱼技术、水产品质量安全控制、水产养殖病害防治技术。举办内容丰富的技术培训班800余期,培训新型渔民和技术人员3万多人次。同时建立专家24小时服务热线。全市水产良种覆盖率达54%以上。

2005~2010年,驻马店市相继建立无公害水产品生产基地8个,有9个品种获得无公害农产品认证,制订和实施渔业地方标准4项,建成 4个农业部水产健康养殖示范场,每年开展水产病害测报1300 亩,测报品种 7个。建成省级水产原良种场1个、市级水产苗种场3个、县级水产苗种场13个,年鱼苗产量16.43亿尾;孵化鱼苗近20亿尾,苗种自给率达56 %。另外,还建立1个国家级水产种质资源保护区,建成汝南县水生动物防疫站,在全市6个县布设18个水产病害测报点,基本形成水产病害检测预报网络。成立市县渔业船舶检验机构 5个;全市共有渔政监督管理机构14个,配备有渔政执法船3艘。全市现代渔业发展的水产良种体系、水产品质量安全监控体系、水生动物疫病防控体系、渔政监督管理体系基本形成。

2012年,全市养殖面积达52.23万亩,水产品总产量11.56万吨,渔业总产值达13.12亿元。

二、鱼种繁育

青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼是驻马店的主要养殖品种。1985年各类鱼苗人工繁殖获得成功,当年孵化鱼苗产量1.2亿尾,养成鱼种0.38亿尾。2000年,鱼苗产量达到6.78亿尾,养成鱼种2.93亿尾。

三、水产品养殖

养殖类型包括水库养鱼、坑塘养鱼、河道养鱼、稻田养鱼、庭院养鱼、流水养鱼。养殖方式有粗放粗养、半精养、精养;养殖模式有以鱼为主多种经营、立体养鱼、集约化养鱼、种草养鱼、80∶20养鱼、鱼猪结合、鱼藕结合、鱼稻集合、鱼菜结合、鱼沼结合、鱼鸭结合等。

1.坑塘养殖 市内坑塘养殖历史悠久,但传统粗放粗养的方式导致产量低且不稳。1986年,按照中央和省、地有关政策精神,淡水养鱼采取“以养为主,养殖、种植、捕捞相结合”的方针,依靠政策,扶持养殖户联合体,做到国家、集体、个人一起上,改变过去吃大锅饭的局面,提高养殖者的积极性,使之敢于投资、善于投资、敢于管理,继续坚持完善“八字精养法”即水、种、饵、密、混、轮、防、管传统的生产技术。对自筹资金开挖的鱼塘,承包期30年,可以继承、转让、租赁,前3年免交农业特产税。渔业生产责任制和各项优惠政策落实后,养鱼承包户一改过去“只放不养,靠天收”的养殖方式,坚持品种结构调整、养殖方式转变。加大改造鱼池力度,实行“五改”(即:小塘改大塘、低埂改高埂、浅塘改深塘、漏水改不漏水、无水源改有水源),充分发挥内在的增长潜力。加大改造“三荒”(荒水、荒坡、荒滩),采取挖1亩塘抬2亩田的方法,改造低洼易涝池,增加池塘面积。由于渔业养殖效益明显,很多农民加大投资,改造废旧窑场、高速公路取土坑,扩大养殖水面。20世纪90年代,渔业生产品种结构调整,变单一品种为多品种放养,将传统养殖品种与引进名、特、优新品种相结合,并推广应用先进的养殖技术,利用有机肥、无机肥水质代替鱼饲料喂鱼,网箱养鱼的面积逐步扩大。常用的化肥有尿素、过磷酸钙、钙镁磷、硫酸钾等。有机肥料是综合性肥料,它含有蛋白质、脂肪、糖类、有机酸等,营养成分比较全面,肥效也较好,而且来源广、成本低,但因其在分解过程中耗氧量大,故施用过多,容易引起鱼类缺氧浮头和发生鱼病。一般情况下,无机肥和有机肥不混合。有机肥主要作基肥,也可作追肥使用,无机肥一般宜作追肥。

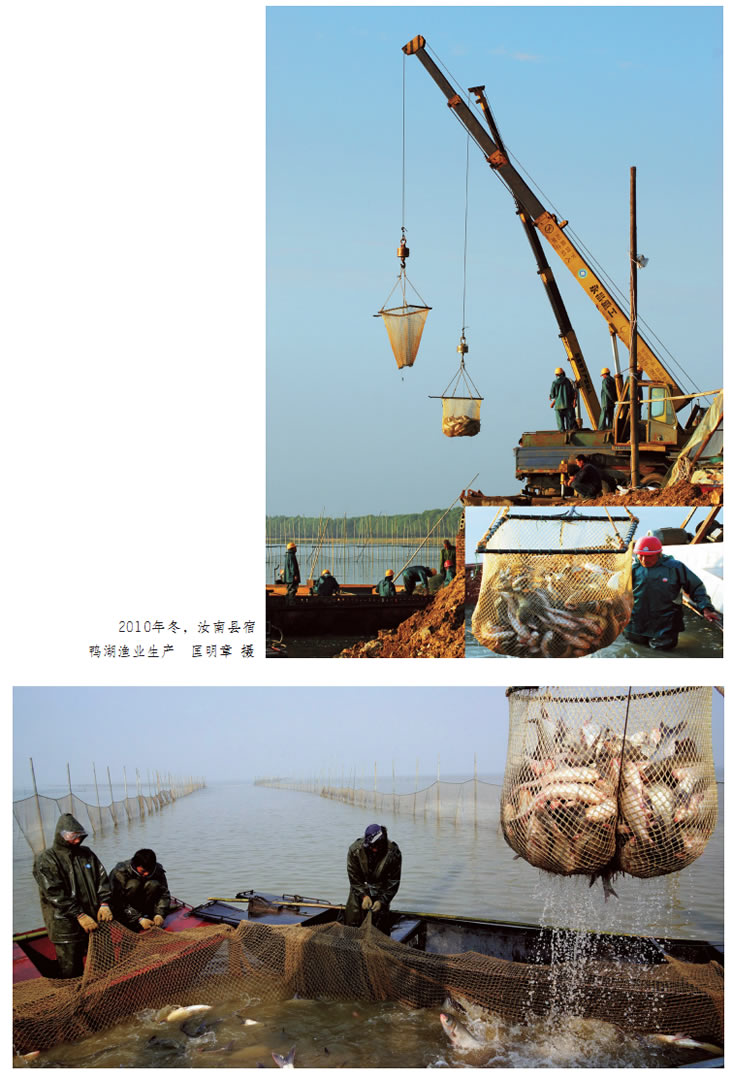

2.水库养殖 1986年开始,先后采取一系列措施扩大水库养殖规模,首先,加大对鱼种池的兴建和改造,扩大鱼种池和成鱼池及水库的配套比例(1∶10扩大到2∶5);二是加大鱼种数量的投放(由每亩投放鱼种30~50尾,逐步增加到亩放200~300尾);三是做到大规模鱼种投放(由投放鱼种200~300尾/斤、增大到15~20尾/斤),抵御风险能力强,成活率高;四是改变传统的春节捕鱼,春天投放鱼种的习惯,改长年轮捕轮放为捕大补小、捕大留小,且春节前投放亩种(鱼的肥满度高,鳞片排列紧密,拉网运输不易受伤,成活率高,早放养、早开食);五是多品种放养,立体养殖(根据鱼的习性食性放养上层、中层、下层鱼类);六是三网养殖(围网、网箱、网栏);七是库汊养鱼;八是由粗放粗养、只放不养改为投饵、施肥的半精养、精养;九是改善捕捞方法由原来的粘网、刺网作业,改成赶、栏、刺、张联合作业,拖网作业,深水网箔捕捞等,回捕率明显上升;十是管理方式的改变,由水库水产站负责育种、投放鱼种、管理、捕捞、销售(吃大锅饭),发展到大、中、小型水库实行个人承包、股份制、租赁等形式,激励承包者的积极性,使他们敢于投入、敢于管理、善于管理。

全区水库渔业总产由1986年的1940吨,增加到2000年的3520吨;单产由1986年的7.9千克,增加到2000年17.3千克;自繁鱼苗由1986年0.8亿尾,增加到2000年的1.55亿尾;投放鱼种由1986年的710万尾,发展到2000年投放1650万尾;水库水产站职工人数由1986年年初的368人增加到2000年488人,技术人员由1986年的6人增加到2000年的44人;渔业产值由1986年960万元,增加到2000年的1477万元。

3.故河道养殖 区内有洪、汝河等裁弯取直后留下的老河道2.5万多亩,是鱼类养殖的理想场所。20世纪80年代末到90年代初,在政策允许的情况下,所在县渔业主管部门将水面分段实行个人或联户、集体承包,原来没人投放鱼种、没人管理、有人捕捞,产量低、效益差、资源严重浪费的局面得到根本改变,各种承包水面达2.4万亩。承包者实行半精养、精养,引进名、特、优、新品种,多品种放养。改善捕捞方法,由原来用一条网、河两岸用人工拉网即费力又费时的方法,改由根据水深设置网箔捕鱼,省时省力,回捕率高。2000年,全区故河道鱼产量2101吨,较1985年的860吨,翻一番多。

4.名特优水产品养殖 1984年,汝南张楼乡姚湾村人建甲鱼养殖场,采捕宿鸭湖水库库区野生甲鱼进行人工养殖。此举影响周边县市,很多人到姚湾学习考察,参与甲鱼养殖,但直到20世纪90年代初期,养殖规模不大。1993年,国内甲鱼市场炒作升温,全区甲鱼养殖迅速发展,仅汝南县有规模的甲鱼养殖企业就发展到5家。汝南县城北关的恒利甲鱼养殖场实现工厂化养殖,年创产值50多万元。随着甲鱼养殖的兴起,全区其他名特优水产养殖业得到较快发展。1994年,全区引进推广草胡子鲶、甲鱼、黄鳝、鳜鱼、牛蛙、河蟹、罗非鱼、淡水白鲳、黄河鲤、建鲤、银鱼等十几个名特优水产品,共发展名特优水产品1.98万亩,产值2880万元。全区发展甲鱼养殖65亩,年产甲鱼1.1万千克,产值330多万元。平舆县东皇庙乡张风云,养殖甲鱼3年,发展幼鳖5000只、成鳖4000多只,总产值40多万元。1995年,在全区引进和推广的名特优水产品有甲鱼、黄鳝、草胡子鲶、牛蛙、中华绒鳌蟹、鳜鱼、淡水白鲳、银鱼等十几个品种。各县市都有一定生产规模的甲鱼养殖场,甲鱼、草胡子鲶都有繁育基地,其中全区甲鱼养殖面积达182亩,银鱼移植面积4万多亩,移植受精卵2000多万粒。宿鸭湖水库和霍庄水库孵化牛蛙5万多只。

1996年,全区名特优水产品产量7609吨,比上年增加78%,其中优质杂交鲤鱼、鲫鱼、甲鱼、武昌鱼的养殖已经形成一定的规模,全区共完成水产品20468吨,第一次迈过2万吨大关。罗氏沼虾、乌鱼、鳜鱼已开始试养,且有成效,名特优水产品的产值占整个水产品产值的40%以上。全年大力推动银鱼的移植增殖,银鱼的增殖能力强,经济价值较高,年内共从江苏太湖、洛阳陆浑水库移植大小银鱼5900万粒,在薄山水库和宋家场水库自繁大小银鱼3500万粒,全部投放各水库,增加资源量。同时,经常组织技术人员定期检测银鱼的生长和成熟情况,掌握资源变动规律,为进行科学捕捞、人工繁殖和日常管理提供依据。全年产小银鱼2吨、大银鱼4吨。1997年全区所有大中型水库采取各种开发方式都移植了银鱼,并积极开展人工繁殖,全区全年人工繁殖银鱼受精卵3700万粒。宋家场水库新建1个冷库和孵化管理楼,初步形成生产、加工、销售一条龙体系。全年全区共捕捞大银鱼8吨。全年名特优水产品产量7000吨。1999年,全区名特优水产品品种已有大口胭脂鱼、锦鲤、金鱼、各种鲫鱼等20多个。汝南县名特优水产品养殖面积已达7000亩,其龙头企业恒利甲鱼养殖场的年产值100万元以上,并涌现出马乡镇淇鲫养殖场、王庄乡黄鳝养殖专业村等名特优水产品养殖典型。2000年,名特优水产品养殖的意识和质量要求进一步提高,渔业承包户根据市场选择产品,不断进行产业结构调整。全年银鱼产量达到37.5吨。2011年底,全市推广名特优新品种近30个,面积达到30多万亩,湘云鲫、罗非鱼、银鱼、乌鳢、河蟹等一批名优品种得到较快发展,初步形成以“四大家鱼”养殖为主导,以名特优水产养殖为补充,搭配较为合理的渔业生产格局。

第三节 野生鱼类捕捞

驻马店市淡水资源较丰富,野生鱼类资源也比较丰富,所产的鱼类以草鱼、青鱼、鲢鱼、鳙鱼等为主,鲤鱼、鲫鱼、鳖、虾、蟹不仅分布广泛,而且产量大。20世纪70~80年代,野生鱼类资源比较丰富,捕捞量也比较大。20世纪90年代末,由于过度捕捞,野生鱼类资源锐减,一些品种濒临灭绝。但随着《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国野生动物保护法》《河南省野生鱼类保护管理条例》等法律法规的颁布,各级政府及水产渔政部门对野生鱼类资源采取一系列保护措施,实行季节性或常年性封湖禁渔,打击违法捕捞行为,截至2012年,野生鱼类的捕捞量极少,野生鱼类得到一定的保护。

第四节 渔政管理

一、宣传贯彻《渔业法》

《渔业法》突出渔业资源和渔业生态保护,注重渔业的科学管理,建立并完善各项渔业管理制度,强化责任,标志着依法治渔,以法兴渔进入一个新阶段。遵循《渔业法》确定的统一领导、分级管理的原则,强化渔业执法行政队伍建设。1987年4月,组建驻马店地区渔政站,各县(市)及大型水库相继成立渔政监督管理站(所)。1994年,全区建立有地县两级渔政站8个,渔政管理人员有108人。2000年全区共组建渔管理机构12个,渔政执法人员126名,为渔政执法管理提供组织保证。每年举办1~2期渔政人员培训班,重点学习《渔业法》《行政诉讼法》《行政处罚法》《水污染防治法》《土地法》《渔业污染案件处罚程序规定》等内容,提高执法人员的政策水平、法律知识、办案能力,做到内强素质、外树形象,违法必究、执法必严。共举办培训班28期,培训渔政人员1680人次。

二、渔政执法

1994年共发生渔政案件47起,处理43起,为渔户挽回经济损失5.2万元。是年4月,地区渔政站联合地区信访办妥善解决汝南县三桥乡和平舆县老王岗乡长达15年的故河道养鱼纠纷。1997年5月,在驻马店火车站查处一起偷运大鲵事件,放生大鲵300多千克。经常对宾馆、酒店、市场进行检查,发现经营水生野生动物严厉查处,查处无证营销国家二类水生野生动物俄罗斯鲟8起,放生俄罗斯鲟鱼330多条。1986~2000年共查处各类渔业案件1385起,涉案金额400万元,没收电子捕鱼器268部、船只1120只、网具15万多米,及假冒伪劣鱼药、鱼饲料5600千克,挽回经济损失700多万元。自2003年开始,先后对驻马店市天方药业、白云纸业、南方钢厂、吴桂桥煤矿等化工企业的排污进行监管。通过监测,及时发现隐患,上报数据、反映情况,采取措施防止污染渔业事故发生,并为处理渔业污染事故提供法律依据。

随着《中华人民共和国渔业船舶检验条例》的实施,为确保渔民的生命财产安全,加强对渔业船舶的船员培训,渔业船舶的检验、审核力度和对水上安全的检查,督导渔业生产者做好水上安全工作,发现事故隐患立即消除无一起水上事故发生。按照《渔业法》《河南省关于苗(种)生产实行审批制度的通知》精神,对全区鱼苗、鱼种生产场所进行调查、登记。生产者提出申请,苗(种)审定委员会审定批准后发证,方可从事生产。对违反规定的进行取缔或吊销水产苗(种)生产许可证,对销售假冒伪劣渔业生产资料的会同工商、质量技术监督部门,进行严厉打击。

三、春禁管理

为切实保护鱼类资源和水产种质资源,促进渔业资源可持续利用。自2009年开始,每年实施春季禁渔活动,根据省、市统一部署,批准成立驻马店市禁渔工作领导小组,召开有相关单位参加的专题协调会;制定《驻马店市禁渔期制度实施方案》,对全市的禁渔区域,运用行政追究制度,与各县区分管领导签订责任状,将管理的河段、渔船划片到镇,包干责任到人。组织开展监督检查对本辖区的水面、市场实施全方位的监督管理,基本实现“禁渔区无渔船,水中无网具”的管理目标。使全市水产品产量在逐年上升,渔民收入也在逐步提高。

四、水生野生动物资源保护

贯彻落实农业部、国家工商局、海关总署、公安部《关于严厉打击非法捕捉和经营利用水生野生动物行为的紧急通知》精神,2005年至2012年,累计查处水生野生动物违法案件230起,没收水生野生动物及其制品341千克,累计罚款达3万多元。通过清理整顿,改变了全市水生野生动物保护管理工作中存在的管理不力、执法不严、职责不明、程序不清的混乱局面。