第六章 水利科技

第一节 水利科技研究

一、科研机构与社会团体

(一)驻马店地区水利科学研究所 驻马店地区水利科学研究所成立于1986年6月,科级规格,地区水利渔业局属二级单位,从省拨业务费中开支。1996年12月,核定事业编制8名,其中领导职数2名,经费实行财政全额预算管理。2005年5月,更名为驻马店市水利科技推广中心。主要职责:负责全市水利科学研究、水利科技推广、水利科技信息服务及全市水利水电工程建设监理工作。规格为科级,编制8名,经费实行全额预算管理。地区水利科学研究所有针对性地选择全区农业生产中亟待解决的涉水问题作为新课题进行研究,至2012年,先后完成《洪汝河流域四水转化及开发治理研究》《新蔡县低洼易涝区水利生态开发研究》《汝南县灌排系统试验研究》等3项科研任务以及《砂姜黑土节水灌溉技术研究》《洼地三改水利生态农业技术研究》两项科研成果的技术推广。

(二)驻马店地区水利学会 驻马店地区水利学会属群众性学术团体,成立于1981年,各县(市)水利系统为一个分会,地直水利系统各单位为一个工作委员会,内有设计、水政、农水、工管4个专业委员会。学会通过组织广大会员围绕水利建设的中心任务,举办学术研究、考察、交流、报告等学术活动,成为联系广大基层科技人员的纽带。通过加强技术交流和科技创新,促进水利科技的进步和发展,一大批科技成果进入水利建设领域转化为现实生产力,多项有价值的建议进入领导的决策,发挥参谋助手作用。开展科技培训、科普教育活动,举办不同层次的实用技术培训班,提高广大水利工作者的科技水平,成为全市水利建设的骨干力量,共举办各种培训班20余期,参加人员890人,其中监理工程师培训3期、项目经理培训2期、贷款打井培训2期。经监理工程师培训结业后,参加全国统一考试,有百余人获水利部颁发的监理工程师证,位居全省前列。

二、水利科研成果

(一)砂姜黑土区灌排技术研究 区内砂姜黑土占全区土地面积近三分之一,主要分布在东部洪河两岸及北部京广铁路两侧。砂姜黑土质地黏重,团粒结构差,毛管性能弱,易饱和又不耐旱,故怕旱怕涝、耕性不良、适耕期短,产量低而不稳。为此国家科委把砂姜黑土灌排技术研究列为“七五”期间重点科技攻关项目。1987年,省水科所、驻马店地区水科所、省水利厅农水处、宿鸭湖水库管理局等单位联合在汝南县建立砂姜黑土改良试验区。在试验区内进行大面积的观测调查,主要进行明排和暗排、明灌和暗灌对比试验。大量试验证明:明排和暗排结合对除涝防渍可以互相促进、相辅相成,明排加鼠道、明排加暗管效益费用比相近,但都远高于单纯明排工程;喷灌、鼠道灌和沟灌都是较适宜的灌溉方式,根据当时农村经济状况,采用沟灌较切实可行。通过多年对比试验及测试,对砂姜黑土的理化性质、灌排关系、排渍标准、排水方式及其规格布局等都取得实质性成果,完成8000亩试验区排灌系统建设,使试验区内频繁的涝、渍灾害初步得到控制,生产面貌有较大改善。1987年汛期,试验区发生5年一遇降雨,地面积水深度均在10厘米以下,积水时间不超过1天,基本无涝灾。1988年区内夏玉米前期干旱,6月10日~7月22日,在43天内降水量仅33毫米,试验区附近留盆乡玉米基本绝收,而试验区内玉米亩产250千克左右,灌溉实验地玉米单产达500千克以上。

砂姜黑土灌排技术研究分别获1990年省科技进步二等奖和2000年地区科技进步一等奖。

(二)四水转化关系研究 四水转化关系,即表示大气水、地表水、土壤水和地下水之间相互联系、相互依赖、相互制约、相互作用和相互转化的关系。是研究水在自然界中运动和变化规律的关键问题,对了解区域水资源、计算各层水资源量及变化特性、研究各地区水文地质条件都有重大意义。该项目重点解决流域水量平衡中各水文要素的计算公式,并用驻马店地区实际地表水与地下水的动态资料,对公式参数进行评定。项目成果可在流域水量平衡中计算各种水文要素,包括水面蒸发、土壤蒸发、陆面蒸发和降雨入渗计算;计算流域内土壤含水量及其变化过程;计算地表、地下水资源量;编制水文预报方案;动态计算水文地质参数。其中在水文预报上进行过对比分析,与常规方案比较,大水精度提高5%左右,中小洪水提高8%~12%。该项目为省水利厅下达科研任务,由地区水科所、驻马店水文水资源勘测局等单位承担,项目起止时间为1991年12月至1998年5月,主要完成人是付青枝、沈锡江。该成果对中小流域水量转化关系的研究,在学术上达到国内同期先进水平,曾获省科技进步三等奖、地区科技进步一等奖。

(三)低洼易涝区生态农业研究开发 新蔡县地处洪汝河下游,因大洪河洪水出路未打开,常受大洪河洪水顶托的影响,洪水长时间滞留河道内,沿河两岸28万亩洼地积水严重,造成秋季粮食减产或绝收。1998年,由地区水科所、新蔡县水利局共同承担,主要研究内容是调整农业种植结构,采用工程技术和生物技术相结合,发展生态农业,适宜灌排水,提高经济效益。在浅水区改种水稻、种莲藕、养鳝鱼、泥鳅,在深水区改造开挖鱼塘养鱼。在工程措施上改固定机电灌站为流动式多功能排灌船,实现一船多用、灌排结合。通过项目实施,低洼地亩均效益提高30%以上,其中杂交水稻亩产近580千克,香粳、香选、信阳软米平均亩产420千克,莲藕亩产5000千克,坑塘养鱼亩产180千克。

第二节 水利科技推广应用

驻马店市水利科技的推广应用,主要立足于本地实际,在水利工程的建设和维护、节水灌溉、农业生产和水产养殖上取得一定效益。1993年,由地区水科所承担完成的“确山县千亩稻田吨粮田排灌试验及低洼地种稻除涝试验研究”,在新蔡、平舆、汝南、遂平、确山等县推广应用。新蔡县以稻除涝,小井补灌发展6.3万亩,纯效益达1036万元。汝南县砂姜黑土8000亩排灌试验区成效显著,最高年每亩收入达1784元。试验区小麦平均亩产达262.5千克,芝麻平均亩产75~90千克,玉米亩产350~500千克,麦套瓜每亩收入2350元。1994年,平舆县李屯乡科技扶贫项目“稻麦一优双高”试验取得重大成果,每亩效益达到2000元。当年水利系统被地委、行署命名的专业技术拔尖人才6名,国家级专家1名。省、地劳动模范各1名,科技“巾帼建功”标兵、“三八红旗手”各1名,水利科学研究所5年被评为水利系统先进单位、水利学会被评为驻马店地区先进学会。1996年,邀请华北水电学院教授对全区80名监理工程师和水利系统15个工种2094名技术工人进行全面技术培训。推广水产名优新产品繁育,罗氏沼虾养殖在宋家场水库试验放养;人工繁育太湖新银鱼获得初步成效。砂姜黑土灌排技术已在汝南、西平、遂平县建立推广区,面积达200万亩,增加产值5000多万元。

一、药物清除洪汝河阻水荻苇

洪汝河阻水荻苇主要生长在河槽边坡上和河滩地内,挤占河道过水断面,影响河道过水流量,危及防洪安全。过去常采用翻犁、挖根、人割等清障措施,较费时、费工、成本高,且一次不易完全清除。1981~1983年,地区洪汝河管理处试用茅草枯、草甘膦等除草剂进行清除荻苇试验未获成功。1987年,赴天津海河观摩学习草甘膦药物清障技术,发现过去用药量不足是主要原因,经过21种不同药物配比灭荻苇试验成功,在图上绘出药量——灭死率关系曲线,再绘出单位用药量——灭死率关系曲线,两线交点对应的施药量,即为最佳施药量。药物清障能一次性灭死,每亩造价仅30元,较其他清障方式平均价降低70元左右。1988~1989年,地区洪汝河管理处共计药物清除荻苇阻水障碍400余亩,成效显著。汝南县北汝河荻苇面积最大,经药物清除后恢复原有河道行洪能力。班台汇合口以上汝河及小洪河“卡口段”,荻苇清除后消除“卡脖子”现象。之后,药物清除生物技术在水库管理中得到应用,薄山水库用于灭除坝坡蒿草和灌木,下宋水库用于灭除坝顶杂草。1988年经省水利厅介绍将此项技术推广到信阳地区淮河流域和南阳地区唐河流域。

二、锥探灌浆技术应用推广

驻马店地区洪汝河堤防锥探灌浆始于1981年,其主要工作原理是用压力泵通过输浆管和锥探机已打好的孔将泥浆压入堤身内部,充填堤身内部裂缝、空洞中,提高堤防的密实度和防渗性能,达到加固堤防、消除隐患、确保防洪安全的目的。1986年以后,经过在锥孔布置、泥浆比重、灌浆压力、隐患处理等方面不断探索、总结经验,锥探灌浆技术日趋成熟。此项技术开始在滞洪区大坝、水库大坝、灌区干渠上推广应用。

(一)杨庄滞洪区大坝北岗段锥探灌浆 杨庄滞洪区大坝北岗段桩号0+700~1+800,是原杨庄水库大坝残留段,填筑质量较差,设计时考虑保留利用该坝段,并作锥探灌浆处理。地区洪汝河管理处灌浆队依据坝高、坝宽及电测资料等提出灌浆施工方案,1995年8月完成灌浆试验,取得满意效果。1995年12月按设计要求完成大坝灌浆任务。

(二)板桥水库南干渠漏水处理 1993年7月1日,板桥水库南干渠复建工程河里王以上正式通水,并开始向驻马店市供水。由于土方工程为群众性施工,有些堤段在原断面基础上填筑,发现个别堤段有漏水现象,吴楼段比较严重。因有供水任务不能停水,要在渗水情况下进行止漏处理。灌浆队反复试验,在漏水出口处修筑反滤体,通过及时改变泥浆稠度,合理调整灌浆压力,适时采取间隙性灌浆,关键时在泥浆中添入水泥、速凝剂、膨胀剂,有效堵塞漏水通道。经过一年多观察,效果明显,达到预期目的。累计处理渗水堤段长1.5千米,堵塞渗水通道75条,堵塞漏水通道3条,处理因渗水引起的滑坡堤长90米。

(三)薄山水库南干渠毒土灌浆灭蚁 薄山水库南干渠段庄堤段,堤身单薄,白蚁危害严重,蚁穴已形成漏水通道,曾发生过决堤。1996年采用毒土灌浆方式,充填白蚁洞穴,毒杀白蚁滋生,加固堤防,效果良好。将堤身草皮铲除临时移放别处,在堤面喷洒配制好的毒液3~5遍,使堤身表面形成0.5~1.5厘米厚的药物隔离层,然后覆盖10~15厘米土层,再将草皮移植到堤面,可防白蚁从外侵入。采用充填灌浆的方式,将配制好的毒泥浆灌入堤身内部,达到灭杀白蚁和加固堤防的目的。

(四)马楼水库大坝灌浆处理渗漏 马楼水库大坝坝身单薄,填筑质量差,已被列为病险库,桩号0+490~0+700、0+850~1+020长380米坝段,渗漏水尤为严重。每逢稍高水位,坝后道路路面常有渗水,大面积的散浸形成沼泽,河槽堵口处形成集中渗流,长年不断。1999年汛后,采用灌浆处理。与板桥水库南干渠相比,马楼水库大坝高达12.5米,且渗漏压力差较大,水位落差达4.5米。因此处理难度和风险也较大。经反复论证,制定周密的施工方案和应急预案,严格执行施工程序,加强观测和监控。在布孔方案上沿坝轴线及上游坝坡布孔,拦截上游渗漏通道,形成二道防渗帷幕,消除散浸,堵塞渗漏通道,效果明显。

三、水工模型试验

在水利工程设计和管理运用过程中,遇到理论上不能完全解决的问题,借助水工模型试验可以验证工程设计方案,也为设计提供各项试验数据,修改、完善设计成果。

(一)河坞闸下游消能改善水工模型试验 河坞闸1975年汛前竣工并投入使用,由于闸下游消能不充分,特别是在中、小流量冲刷下,造成下游护坦被冲毁,危及消力池的安全。1987年10月,地区水利科学研究所对下游消能工改善加固工程进行初步设计,拟建二级消力池。为了进一步研究、验证各级流量情况下水流状态及流速分布,为设计方案提供试验数据,1988年7月,委托省水科所做水工模型试验。1988年7月9日,省水科所在现场进行原型放水观测,收集资料;7月底开始水工模型施工,采用1∶40整体正态定床模型;8月下旬水工模型按100立方米/秒、592立方米/秒、1375立方米/秒3个流量值放水试验;10月上旬提供设计方案内的试验成果,修改、完善原初步设计;11月上旬完成管理运用曲线试验;12月提交试验报告。通过模型试验,验证了河坞闸下游消能不充分而造成海漫段水毁,建二级消力池的必要性。通过对模型中二级消力池方案4次修改并放水试验,在池位、池长、池深、各部高程、上下游衔接等作4次较大改动,修改、完善初步设计。以修改4方案为终结方案,绘制运用曲线,为制定操作运行规程提供依据。

(二)泌阳河城关段险工防护工程模型试验 泌阳河城关大桥以下,右岸紧临泌阳县城,中间为一大沙丘,因主流南挑,左岸迎流顶冲,坍塌严重,花园乡小陈庄40多户农民、200多间房屋、80多亩耕地逐年塌于河中,已危及泌阳县至桐柏县公路。整个河势形成一个“S”状,急需治理。如对左岸险工段按常规采用砼护坡,因险工段长而投资较大,因砂层较厚而基础处理困难。经反复比较,拟采用丁坝防护方案,1988年6月委托郑州工学院进行水工模型试验,郑州工学院水工模型采用1∶30整体动床模型。丁坝防护方案要保护左岸岸坡不再继续坍塌;要使主流北挑,主河槽北移,改善该河段河势;要主流北挑后,又不能危及右岸县城安全。依据以上原则,水工模型按不同频率洪水对丁坝座数、坝长、下挑角度等进行多方案试验,最后选取4座短丁坝组成丁坝群的防护方案。其中1号丁坝长60米,下挑角20度;2号丁坝长26米,下挑角30度,1号、2号丁坝间距308米;3号丁坝长20米,下挑角20度,2号、3号丁坝间距112米;4号丁坝长24米,下挑角20度,3号、4号丁坝间距150米。丁坝起到挑流作用,在坝头位置流速最大,因各丁坝所起挑流作用大小不同,故各丁坝坝头流速也不同。通过对5年一遇、10年一遇、20年一遇洪水放水试验,其中2号丁坝坝头在5年一遇洪水时流速最大,冲刷坑深度达11.5米,提请在设计时必须予以充分考虑。根据放水试验对不同频率洪水各丁坝贴坡流速、坝间回流流速、水深等提供相应数据,为设计坝体断面、高程、坝体间防护及建筑材料的选取提供依据。

四、堤防隐患电法探测技术应用

堤防隐患电法探测(以下简称电测)是一项应用于水利工程方面的新技术,主要用于探测河道堤防内部的裂缝、漏洞、洞穴等隐患,也可用于探测水库大坝渗水、管涌及基础岩石破碎、软土夹层。该技术是1986年由水利部水管司委托科研单位研制,1989年在驻马店地区洪汝河管理处和省沙颍河管理局首次使用,之后在全省普遍推广,达到20世纪80年代国内先进水平。电测技术未应用前,因不清楚堤防内部隐患数量和部位,只能采用普遍灌浆方式。电测技术与堤防锥探灌浆相结合,改为有条件下的普灌与重点灌浆相结合,准确、有效地消除堤防隐患,可节省投资50%左右。电测后发现堤防重点隐患堤段及部位,有选择地进行锥探灌浆,灌后再进行复测,既可检查灌浆效果,又能为复灌提供依据,然后再重点进行复灌,效果显著。老王坡滞洪区东大堤长2.8千米,是防汛关键堤段,电测中测出隐患14处,在普灌的基础上把隐患部位作为重点灌浆,灌后复测有3处需要复灌,复灌后消除全部隐患。1989~2000年,地区洪汝河管理处电测堤防长86千米,测出隐患1104处,检查准确率达到85%以上。

五、无纺布在水利工程中的应用

无纺布俗称土工布,是20世纪80年代新材料,具有良好的透水性,但又不渗透土壤颗粒,渗透系数为7.2×10-2厘米每秒,有较高的抗拉强度和伸长率,且土工布幅宽、布厚、重量轻、易铺设,可替代砂、碎石反滤体,在水利工程中被逐渐推广应用。

(一)在防汛抢险中应用 河道堤防、水库大坝由于内部有缝、洞、穴等隐患,在高水位作用下,易发生散浸、漏水和管涌。抢护原则为“上堵下排”“临河截流背河导渗”,即在临水面拦截水流,在背水面导排水流,但防止土壤颗粒随水流失。而土工布正具有透水性和不透土壤颗粒的功能被逐步认识而广泛应用,已成为防汛抢险的常备防汛料物。

(二)在河道护坡中的应用 新蔡县汝河右岸薛庄段河势较平顺,险工较长,采用砼护坡造价较高,经报请省水利厅同意,采用土工布、砼框格、植草的工程措施和生物措施相结合的防护方式。基础基槽开挖后,在槽内壁铺设土工布,然后填土夯实,再用土工布封顶,即用四周土工布裹土的方式代替浆砌石基础。坡面削坡后,铺设土工布,布上压1.5米×1.5米的砼框格,框格由预制的砼压条组合而成,框内填土植草皮防护。该工程1992年春施工,防护险工长300米,运用多年来完好。

(三)在水库护坡中应用 干砌石护坡需在块石下铺设砂、碎石反滤层,一般铺设反滤层厚30厘米左右,造价较高。分层铺设质量难以控制,且砌石时容易扰动,用土工布替代反滤体易铺设且造价较低。无纺布首次应用在1987年夏屯泄洪闸下游干砌石护坡工程,1995年在杨庄滞洪区泄洪闸闸室二侧干砌石防护中相继应用。

六、物探找水技术应用

驻马店是一个水资源相对短缺地区,特别是山冈、丘陵地,降雨大多形成地面径流,入渗补给地下较少,而地下松散含水岩层不发育,没有较好的储水空间。过去在贫水地区打井,找水困难,风险较大,利用物探找水为解决山丘区人畜饮水困难和农田打井灌溉提供了技术服务。物探找水设备为重庆地质仪器厂生产的DZD-2型地质仪。其工作原理是利用地层激发极化现象,利用极化电位衰减快慢来分析、判断地下水的状态。区内从1993年引进物探找水技术,在全区人畜饮水工程中物探找水539处,成功率达到98%。另外在黄开和粮基项目的打井配套建设中坚持物探定井位,共为28万亩耕地进行大面积控制性物探,成效显著,减少损失900多万元。

七、砂浆模袋用于水下险工防护

洪汝河险工常规性防护主要是在非汛期枯水时施工。在有些河段,特别是河坞闸以上河段,河道常年蓄水,按常规性险工防护需作纵向大围堰,围堰及抽水投资较大。1994年地区洪汝河管理处学习周口地区砂浆模袋水下险工防护技术,在洪汝河成功实施。主要技术原理是用砂浆泵把流动砂浆通过压力管道输送,灌注到水下模袋内,靠砂浆自重使模袋紧贴于土壤表面,因砂浆属水硬性材料,凝固后保护岸坡不致因水流冲刷而坍塌。水下砂浆模袋处理险工在洪汝河成功实施5处,效果良好。应省沙颍河管理局邀请,地区洪汝河管理处派人到沙河做砂浆模袋水下防护施工。砂浆模袋水下险工防护技术获1996年地区科技进步二等奖。

八、宿鸭湖水库夏屯水电站引水明渠渗漏处理新技术

宿鸭湖水库夏屯水电站引水明渠长800米,两边墙为浆砌块石,为防漏水,在边墙内侧浇筑10厘米厚砼,由于砼伸缩缝处理不好,遇明渠高水位时从伸缩缝向外漏水,渠旁农田庄稼受渍,为此多次与当地群众发生纠纷,水库管理局从1995~1998年多次赔偿群众受灾损失累计超过20万元。也曾采取沥青、环氧砂浆处理漏水,但效果不理想。2000年4月采用新型911防水胶处理后,彻底解决引水明渠漏水问题。由于911-I型胶有良好的不透水性和较强的黏接性,而玻璃纤布又具有较强的抗拉性和柔性,两种材料配合使用,既起到止漏作用,又满足伸缩缝变形。每平方米造价25元左右,适合较大面积防渗漏水处理。

九、人字闸拦蓄工程推广

人字闸是一种用钢筋砼作人字形骨架,用分块钢筋砼平板倾斜叠靠在人字架上做闸门的挡水建筑物,其设计新颖、结构简单、轻便灵活、汛前拆除、汛末安装,不影响主汛期泄洪,在汛末拦蓄径流,能补充地下水和提水灌溉,造价仅相当于同规模常规节制闸的14%。区内浅山丘陵区和平原岗地沟壑纵横,年降雨量分布不均,地下水贫乏,水资源短缺,干旱缺水不仅影响农业生产,甚者造成人畜饮水困难。2000年初,有关人员到山西省临汾地区考察后,在全区推广人字闸拦蓄工程,仅当年就在泌阳、确山、平舆县建成人字闸10余座。经典型调查,流域内人均达到1亩水浇地,粮食产量由原来300千克提高到480千克,并促进了农业结构调整,带动果园和大棚蔬菜的发展。

十、集雨灌排系统技术推广

驻马店市所处的地势西高东低,降水年、季、月分布不均,加上大面积的砂姜黑土区,易产生旱、涝、渍灾害,西部山丘区干旱十分严重,地下水短缺,直接影响着农民的生产生活和经济收入。集雨灌排系统技术推广项目由驻马店市水利科技推广中心负责,于2009年开始在确山、泌阳县实施。该项目推广治理措施是:在排水沟内建闸,提高沟内水位,起到沟内蓄水灌溉,遇涝提升闸门除涝排水,使沟闸起到灌排双重作用。集雨灌排利用可以缓解供水不足的矛盾,使水资源得到充分利用使农民增产增收,改变生态环境。

十一、稻麦轮作灌排技术推广

稻麦轮作灌排技术推广项目由驻马店市水利科技推广中心负责,于2011年开始实施。在汝南县三门闸乡黄庙村推广实施,面积600亩,以麦稻轮作,小麦、玉米轮作作为试验推广重点,采取节水、节能、高效优化的种植模式,在传统种植耕作习惯的基础上要求土壤含水量灌排计量化,施肥配方化,品种优良化,耕作管理精细化。通过项目实施改变传统的种植模式,调整种植结构,发展高效节水节能农业,改变生活生态环境,防止水土肥流失。

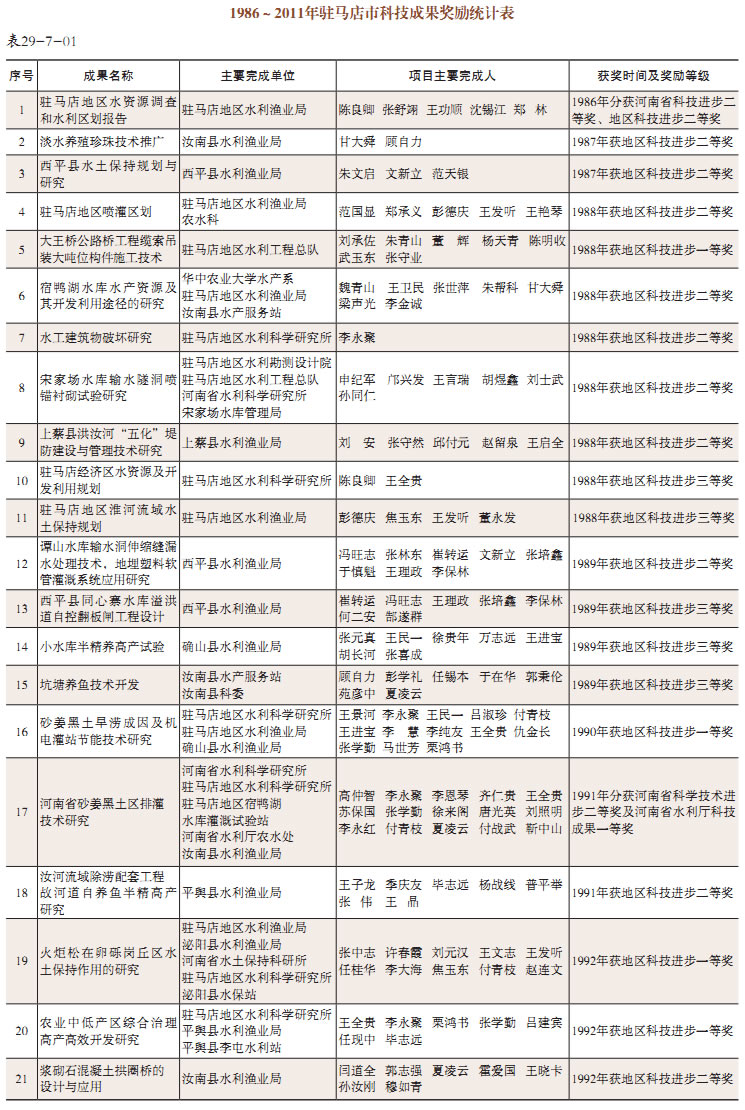

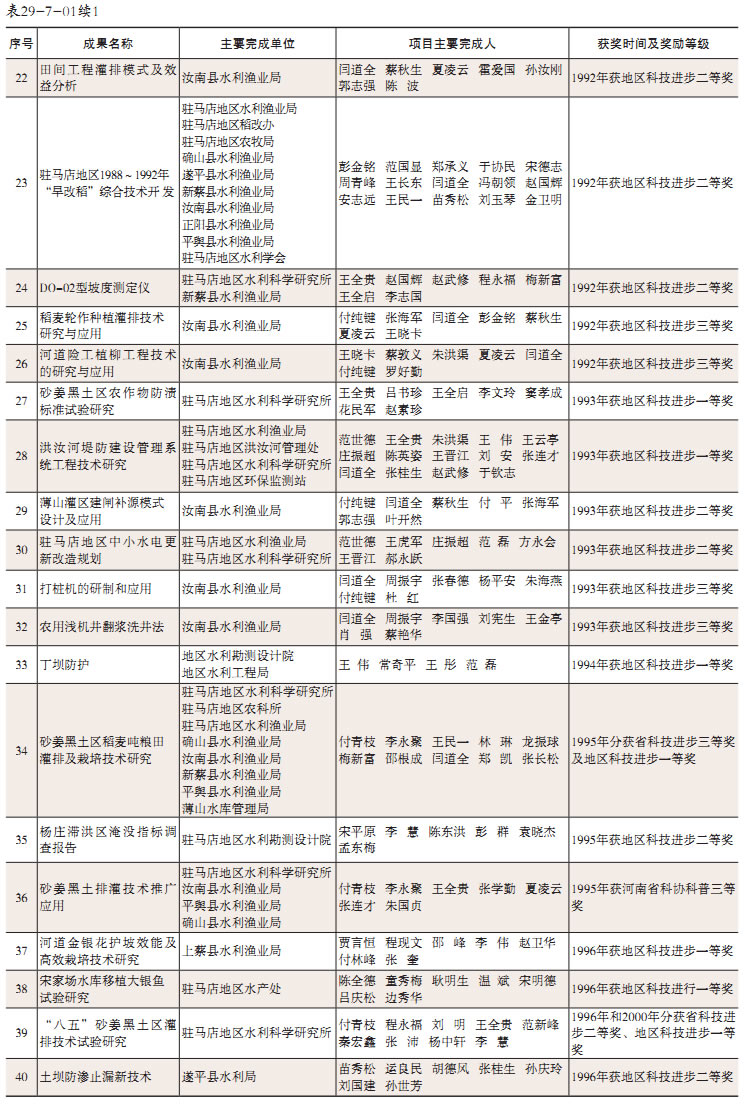

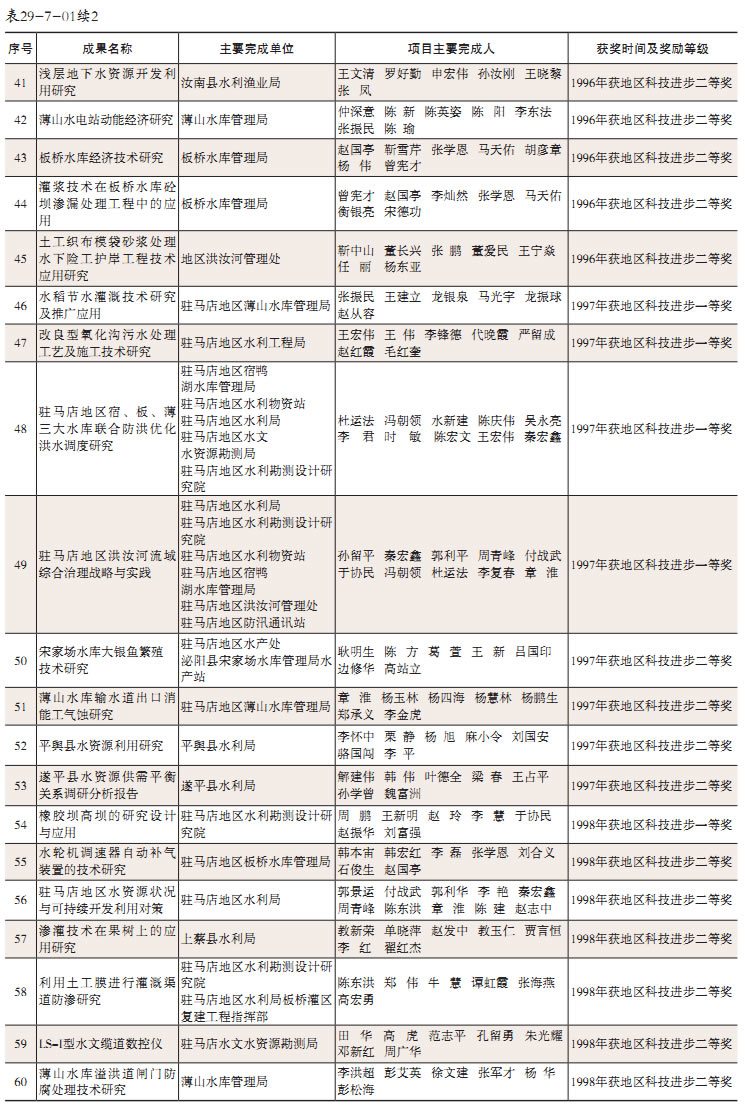

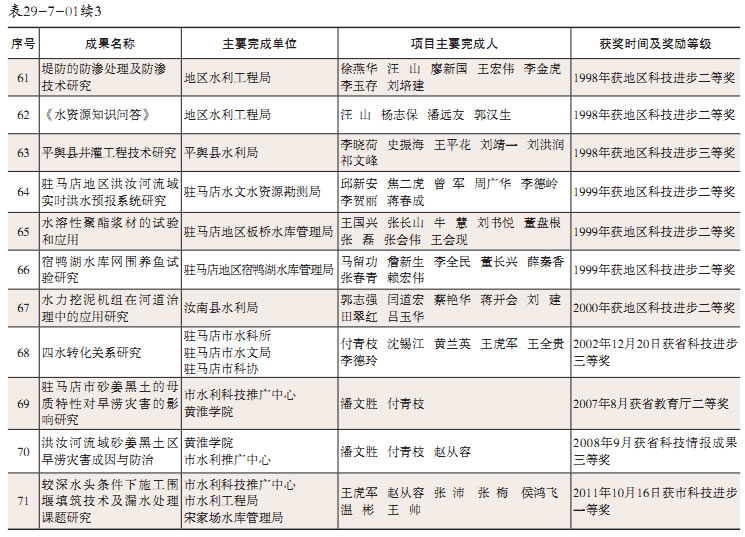

第三节 科技成果

截至2012年,因有个别科技成果兼获省、市两项奖,全市共获市级以上科技进步奖76项,其中获河南省科技进步二等奖3项,获河南省科技进步三等奖2项,获河南省水利厅科技成果一等奖1项,获河南省教育厅二等奖1项,获省科技情报成果三等奖1项,获河南省科协科普三等奖1项,获驻马店市科技进步一等奖18项,驻马店市科技进步二等奖39项,驻马店市科技进步三等奖10项。