第三章 扶贫开发

第一节 贫困与扶贫概况

1984年,河南省开始有组织、有计划、有重点地进行扶贫开发工作。省人民政府成立省老区建设领导小组,确定9个县为老苏区县并进行重点扶持,其中包括驻马店地区确山县。驻马店地区按照要求组织领导实施,开始全区的扶贫开发工作。

1986年,全区扶贫开发工作全面展开。按照“以县为单位,1985年农民人均纯收入低于150元”的国家级贫困县标准,新蔡、平舆2县被定为国家级贫困县;上蔡、确山,泌阳3县被定为省级贫困县;正阳、汝南、遂平3县为有扶贫任务的插花县。3个插花县共有13个贫困乡,分别是正阳县的兰青乡、岳城乡、王勿桥乡、西严店乡、雷寨乡,汝南县的张岗乡、金铺乡、张楼乡、板店乡,遂平县的张台乡、花庄乡、嵖岈山乡、张店乡。全区共有80个贫困乡镇、555个贫困村、47.7万户贫困户、198万贫困人口。当年全区扶贫工作由输血型向造血型、由救济式向开发式扶贫转变。扶贫中注重增强贫困村、贫困户的自救能力,促使他们依靠自身的力量发展经济,摆脱贫困。

1991年夏季,区内发生大洪灾,造成直接经济损失34亿元,使经过多年努力形成的生产力遭到严重破坏,28万已基本解决温饱的贫困人口又重新返回贫困行列。全区贫困人口增多,扶贫攻坚任务艰巨。

1994年,国家制订并实施《“八七”扶贫攻坚计划》,按照确定的国定贫困县“四进七出”(以县为单位,凡是1992年年人均纯收入低于400元的县全部列为国定贫困县,纳入扶持范围。凡是1992年人均纯收入高于700元的原国定贫困县,一律不再列为国定贫困县,退出国家扶持范围)的标准,区内新蔡、平舆、上蔡3县被定为国定贫困县;确山由于是老区县,被照顾为国定贫困县;泌阳被列为省定贫困县。全区共有80个贫困乡、555个贫困村、31.3万贫困户、134.2万贫困人口。全区扶贫开发工作力度逐渐加大,将扶贫到户作为一项重要的工作措施,把解决贫困农户温饱的各项指标量化到户,要求工作到户、项目到户、资金到户、服务到户、效益到户,扶贫开发进入了有组织、全方位、目标任务明确、按照规划推进的阶段,扶贫成效明显。2000年,5个贫困县的国内生产总值达127.22亿元,比1993年增长69.6%,年均增长9.9%;财政收入完成4.4亿元,比1993年增长66.7%,年均递增9.5%;5个贫困县两项经济指标增长幅度均高于全区平均水平;农民人均纯收入1810元。到2000年底,累计解决118.3万人的温饱问题,平均每年解决16.9万人,全区贫困人口降至25.12万人。全区基本实现村村通电话、村村通公路、村村通电,农业生产条件和乡村办学条件有了明显改善。

21世纪后,全市扶贫开发进入新阶段。国家制定并实施《中国农村扶贫开发纲要(2001~2010年)》。全市扶贫开发转入“一体两翼”战略。“一体”是“整村推进”,“两翼”是“雨露计划”(劳动力转移培训)和“产业扶贫”。扶贫开发工作主要是开展“整村推进”(一个村一个村地解决贫困问题)、“雨露计划”和依靠产业进行扶贫。2001~2010年期间,全市有新蔡、平舆、上蔡、确山、泌阳5个扶贫开发工作重点县,共有重点乡(镇)55个、重点村730个。

2011年,国家提高扶贫标准,农民年人均纯收入2300以下的为贫困户。全市有128.25万贫困人口,扶贫开发重点村1034个,扶贫开发重点县有新蔡、平舆、上蔡、确山4个国定县和正阳、汝南、泌阳3个省定县,共7个贫困县。是年中共中央、国务院下发《中国农村扶贫开发纲要(2011~2020年)》。从2011年开始,国家新增扶贫资金重点扶持集中连片特殊困难地区,全国共划分大别山区、秦巴山区等14个片区,驻马店市只有新蔡县被列入大别山区片区贫困县,其他贫困地区继续扶持;扶贫开发由以往注重“专项扶贫”转入“专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫”三位一体的大扶贫格局。

2013年底,全市9县l区,共有贫困县7个,其中国定扶贫开发工作重点县是上蔡县、平舆县、新蔡县、确山县,省定扶贫开发工作重点县是汝南县、正阳县、泌阳县,驿城区、遂平县、西平县为非贫困县。根据省、市脱贫攻坚贫困县摘帽退出规划,7个贫困县中,新蔡县于2017年度摘帽退出;汝南县、正阳县、泌阳县于2018年度摘帽退出;上蔡县、平舆县、确山县于2019年度脱贫摘帽退出。

全市以乡镇建档立卡贫困人口数、贫困村数、贫困发生率和当前贫困发生率较高为主要参考标准,统筹考虑基础设施建设、基本公共服务、经济发展水平等因素,确定24个乡镇为脱贫攻坚任务重乡镇。

全市共有建档立卡贫困村928个,其中:2014年度脱贫109个,2015年脱贫138个,2016年脱贫235个,2017年脱贫130个,2018年脱贫243个,2019年度脱贫73个。

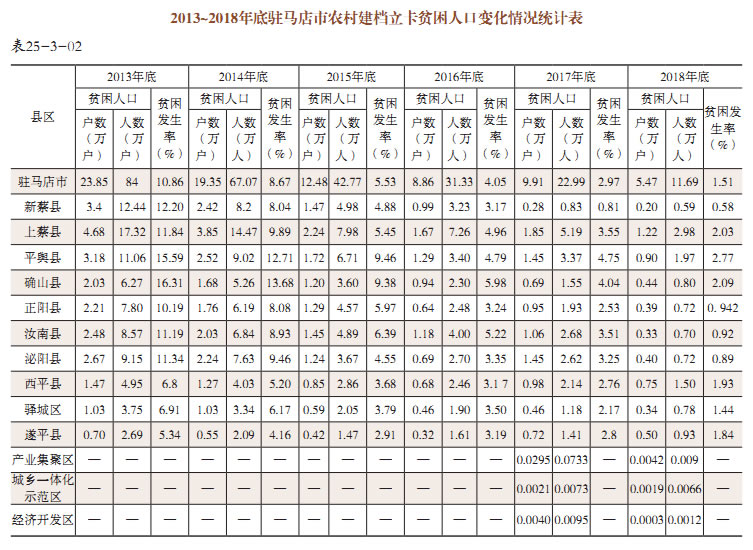

2013年底,全市建档立卡贫困户23.85万户、84万人,贫困发生率10.86%;2014年底耒脱贫贫困户19.35万户、67.07万人,贫困发生率8.67%;2015年底耒脱贫贫困户12.48万户、42.77万人,贫困发生率5.53%;2016年底未脱贫贫困户8.86万户、31.33万人,贫困发生率4.05%;2017年底未脱贫贫困户9.91万户、22.99万人,贫困发生率2.97%;2018年底未脱贫贫困户5.47万户、11.69万人,贫困发生率1.51%。

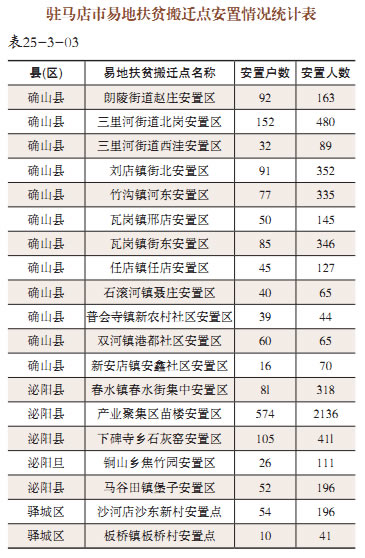

全市“十三五”期间易地扶贫搬迁贫困人口共168l户,5690人。2017年泌阳县计划搬迁514户、2000人;2018年计划搬迁1167户、3690人,其中泌阳县324户、1172人,确山县779户、2281人,驿城区64户、237人。至2018年底,全市易地扶贫搬迁建设任务已全部完成。全市共建成19个易地扶贫搬迁安置点,其中确山县12个。泌阳县5个,驿城区2个。

共有4今中直单位定点帮扶驻4个国定贫困县。其中:中国黄金集团定点帮扶新蔡县、中国华录集团有限公司定点帮扶上蔡县、北京矿冶研究总院定点帮扶平舆县、小东大学定点帮扶确山县。4个中直单位在所帮扶县分别挂职1名副县长和派驻1名第一书记。

共有34家省直单位在驻市开展定点帮扶工作,共派驻第一书记40名,定点帮扶40个村,其中上蔡县23个村,确山县3个村,汝南县1个村,正阳县2个村,泌阳县2个村,西平县1个村。平舆县3个村,新蔡县5个村。全市共有市派第一书记163名(贫困村146个,软弱涣散村7个,其他重点村10个),市派贫困利驻村工作队147个,驻村工作队员445名。

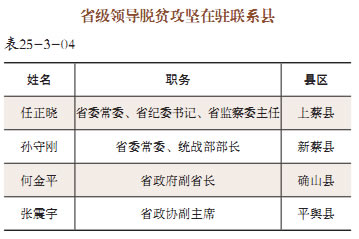

共有4名省级领导分别联系4个固定扶贫开发重点县上蔡县、平舆县、确山县和新蔡县脱贫攻坚工作。

第二节 财政扶贫

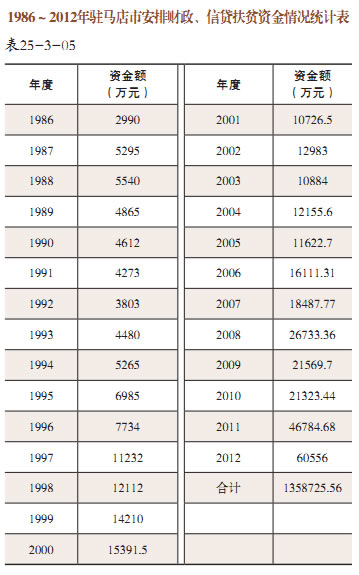

1986年开始,财政扶贫资金主要用于贫困乡、村的公益性基础设施建设,增加贫困户收入和能力建设。全区以财政扶贫资金为主体,以建设旱涝保收田为重点的基本农田建设,以库、井、田配套为主,完成库灌配备,扩大井灌,努力增加新的有效灌溉面积。同时,投入资金改善贫困乡村的交通、电力、邮电、医疗、教育的落后状况。1994年开始,财政扶贫资金量呈逐年增加的趋势,1998年,5个贫困县利用2662万元财政扶贫资金,新增有效灌溉面积4170亩,工程受益20235亩,新修公路210千米,修建桥梁85座,兴建门诊楼13座,购买医疗设备88台,75所乡、村学校的教育条件得到改善。至2000年,全区共获得中央、省财政扶贫资金1.61亿元。累计解决53.98万人口的饮水困难,新修公路731千米,新打机井1857眼,修渠49.7千米,建桥220座。基本实现村村通公路、村村通电话、村村通电(农电入户率80%)。

在运用财政扶贫资金完善贫困乡、村的公益性基础设施建设的同时,运用财政扶贫资金实施科教扶贫项目。全区通过“希望工程”“春蕾计划”,广泛救助贫困户子女复学,大力普及九年义务教育。积极组织科技人员深入田间地头,不仅采取多种形式对基层干部和农民群众进行实用技术培训,着力提高贫困人口的素质和贫困县、乡的生产力水平;而且投入资金培训县乡领导干部和农村基层干部、项目负责人等,促使他们提高认识,转变观念,提高经济开发水平。通过智力扶贫,秸秆氨化、畜禽品种改良、化学除草等先进农业技术在贫困乡、村开始推广,农村生产力水平有所提高。

2001年开始,国家财政扶贫资金的投入基本上呈逐年增加的趋势。至2012年,共投入中、省财政资金11.99亿元,累计解决61.2万人口的饮水困难,新修道路3861.34千米。同时抓好到户增收和能力建设,共投入扶贫培训(含雨露计划)资金3103.9万元,培训农民和乡村干部15万人次,转移劳动力13万人;投入到户增收资金4305万元,扶持贫困户8958万户;投入科技扶贫项目资金3278万元,建设科技扶贫项目104个。

第三节 信贷扶贫

信贷扶贫资金主要是用于帮助贫困户解决生产发展中的资金困难。1986~1993年,信贷扶贫资金由农业银行发放。1994~1997年,信贷扶贫资金由农业发展银行发放,从1994年开始,全区在信贷扶贫资金的投放上明确提出了两个70%的要求,即扶贫到户的比例不能低于70%,用到种植业、养殖业的比例不能低于70%。1998年起,信贷扶贫资金再次交由农业银行发放。由于银行商业化运作与扶贫开发政策的冲突,信贷扶贫资金发放日益困难,基本上用于扶持一些企业,扶贫到户比例迅速下降。至2000年,全区共投入信贷扶贫资金9.27万元,扶持近2000个扶贫经济实体。

2001~2012年,共扶持企业68个次,资金15.01亿元;扶持贫困农户78.41万户。通过多年的扶持,贫困地区的粮油食品、畜禽养殖、蔬菜瓜果、食用菌栽培、花卉种植等均已形成区域性的支柱产业;上蔡县大程面业集团和九九面业、平舆县康博汇鑫油脂公司、确山县残联花木公司、正阳县维维粮油集团、驻马店市十三香调味品公司、新蔡县天龙禽业,以及西平、正阳、汝南、上蔡县万头以上的养猪场等一大批龙头型骨干企业已成长为正规化、标准化、现代化企业集团。

第四节 社会扶贫

(一)社会扶贫概况

1986年,驻马店地委、行署开始组织动员地直单位包乡扶贫,当年有58个地直党政机关参与,1995年增加到67个。根据加强扶贫工作,完成“八七”扶贫计划的需要,1996年,地委、行署决定把原来的地直单位扶贫到乡变为扶贫到村,对口扶贫单位由67个增加到100个。随后,地委、行署又决定把地直单位对口扶贫工作纳入目标管理,专门成立由地区纪委、地委组织部、地区扶贫办、地直机关党委等有关单位组成的对口扶贫督察组,负责对地直各对口扶贫单位的工作进行监督、考核,从上到下层层分解任务,明确目标,严格奖惩。凡是县、乡扶贫攻坚进程缓慢,不能按期完成扶贫攻坚任务的,追究主要领导人的责任。不能胜任现职工作,无法适应扶贫攻坚形势需要的,坚决调换。凡是在扶贫攻坚工作中,带领群众艰苦奋斗,苦干实干,取得显著成绩的,优先提拔重用,每年的考核结果公开通报。这些措施,给各级干部,特别是领导干部增加了压力,调动了扶贫攻坚的积极性。

地直各对口扶贫单位积极响应地委、行署的号召,选派政治素质高,热爱并熟悉农村工作的人员组成扶贫工作队,常年吃住在村,专职扶贫。许多单位的主要领导亲自带队到扶贫点实地考察,帮助扶贫点理清发展思路,制订扶贫攻坚计划,帮助扶贫点争取项目,引进资金,为贫困村、贫困户办了大量的好事、实事。至2000年,地直各对口扶贫单位共为贫困村引进资金8265万元,捐款捐物2880万元,修建学校255所,救助失学儿童1620人,引进技术1275项,帮助上项目655个,举办各类培训班1300期,培训人员64026人次。地直单位对口扶贫已经成为全区扶贫攻坚进程中重要的组成部分。

各贫困县参照地区的做法,组织开展县直单位对口帮扶贫困村活动,组织县直干部与贫困户“一帮一、结对子”,大力推行“小额信贷”与“干部帮扶”相结合的扶贫模式。解决了贫困户“无钱办事”和“有钱办不好事”两个问题。

1988年开始,按照省委的统一部署,省政府办公厅、省电力局等29个省直单位对口扶贫驻马店地区,各对口单位为区内扶贫开发做了大量工作。

2001~2012年,全市共组织4789个帮扶单位、11981名帮扶工作队员对口帮扶不同时期驻马店所有贫困村(其中:中直单位5个、省直单位150个、市直单位715个、县直单位3919个),共为帮扶村引进协调各类帮扶资金2.65亿元(含捐赠物资折款)。帮扶单位按照“队员当代表、单位做后盾、领导负总责”的帮扶原则,制定帮扶规划,落实帮扶措施,积极协调引进各类帮扶项目,多方筹集各类帮扶资金,狠抓帮扶项目的实施,促进帮扶村经济社会发展。

(二)中纪委扶贫

1995年,中纪委、监察部开始派驻工作队对口扶贫区内的国定贫困县确山县。工作队共3人,队长吴国民任县委副书记。1996年起,中纪委、监察部同时对口扶贫区内的4个国定贫困县,每县每年派1~4名人员组成扶贫工作队,到国定贫困县挂职扶贫,工作队长任县委副书记。2000年,中纪委、监察部派出1名副厅级干部刘文元到区内扶贫,任地委副书记,蹲点平舆。至2002年底,中纪委、监察部先后派出69名干部到区内挂职扶贫。

1995~2002年,中纪委、监察部扶贫队员共为驻马店市引资5.16亿元,引进项目110多个,修建希望小学20所,救助失学儿童上千名,并且引进大量人才与高新技术,组织大批干部到沿海经济发达地区挂职学习,加快全区扶贫攻坚步伐。全市农民人均收入从1995年的900元提高到2002年的2079元,贫困人口由1996年的118万人,减少到2002年底的88.20万人,6年累计减少贫困人口29.8万人。

中纪委、监察部扶贫工作队员忘我工作,为加快区内扶贫开发进程作出重要贡献。刘文元在扶贫期间多次赴省进京,为平舆县天地防水公司承揽到宝兰(宝鸡——兰州)线复线防水工程、大亚湾石油开发防水工程,两项工程安排平舆县3500名贫困农民务工,劳务收入7000万元;并且从国家部委、省直有关部门争取到驻新公路平舆段资金1000万元、东和店镇小城镇示范建设资金400万元、教育扶持资金238万元、科技扶贫示范县资金280万元、小洪河流域治理资金200万元等。满河涌在挂职新蔡县委副书记期间,先后7次组织114名乡科级干部到广州、珠海等地挂职学习,帮助基层干部开阔眼界、更新观念、解放思想。贺清龙在挂职上蔡县委副书记期间,为上蔡争取资金5800多万元,包括华陂国家粮食储备库扩建资金2400万元、电信综合办公楼1000万元、电业扩容1200万元等。吴国民在挂职确山县委副书记期间,妻子上班途中骨折,11岁的女儿又上学,他把护理的事委托给一位亲戚,自己继续在老区坚持工作。其他扶贫队员也都竭尽全力,埋头苦干,为驻马店的发展做了大量卓有成效的工作。扶贫工作队累计为区内引进资金近5亿元,帮上项目100多个,修建校舍20多所,救助失学儿童上千名,引进大量人才和高新科技技术,组织大批干部到沿海经济发达地区挂职学习,加快全区扶贫攻坚步伐。

中纪委、监察部高度重视扶贫开发工作,先后有多名领导到驻马店调研、指导扶贫开发工作。1995年年初,原中纪委副书记、中顾委委员李昌来驻视察扶贫工作,其后,中纪委副书记夏赞忠,监察部副部长左连璧,中纪委常委、秘书长袁纯清分别于1997年12月、1998年3月、2000年9月来驻视察扶贫工作。

第四节 以工代赈

1984年起,驻马店地区开始实施以工代赈,全区贯彻以工代赈投资政策,坚持“扶贫济困、发展经济”的工作方针,牢固树立“服务基层,发展贫困地区经济”的观念,随着以工代赈资金的不断投入,以工代赈项目的社会效益和经济效益的不断增长,相继建成的一批又一批的以工代赈项目,为加强驻马店地区贫困地区的基础设施建设,改善贫困地区农民群众的生产生活条件和生态环境,促进贫困地区的资源开发和脱贫致富奔小康,发挥显著作用。

一、资金投向

按国家确定贫困县的标准,驻马店地区有新蔡、平舆、上蔡、确山4个国家级贫困县,1个省级贫困县。以工代赈项目主要投放范围是国家级贫困县,适当向省级贫困县投放。“九五”时期,此项资金的投放全部投向国家级贫困县,省级贫困县不再投放。

以工代赈资金投向主要是用于贫困地区基础设施建设,改善群众生产、生活条件和生态环境,重点修建县、乡、村道路,建设基本农田,兴建小型、微型农田水利工程,解决人畜饮水及开展小流域综合治理等公益类、劳动密集型项目。1991~1997年,以工代赈资金根据国家政策要求,投放范围扩大到农电、农话、水毁修复、农林牧、江河治理等行业。从1996年起,属水毁修复及江河治理项目的投资在全省内不再安排;以工代赈资金改为中央财政直接拨付,不再印刷以工代赈券。1996年,全区以工代赈工作围绕农产区工业化的思路,项目安排体现“集中投入、分片管理、着重效益、突出扶贫”的原则,建设内容以基本农田、交通为主的基础设施建设和畜牧养殖、农林种植为主的综合开发项目建设,项目涉及农业、水利、林业、畜牧、农电、农话、交通等。1997年至2000年主要投向是交通、农田水利、人畜吃水、林果业种植、小流域综合开发等行业。

二、项目建设

1986~2000年,驻马店地区以工代赈总投资66181.12万元,其中国家以工代赈投资38002.67万元,省配套4546.28万元,地县配套23632.17万元。以工代赈项目资金的投向主要有交通总投资16338.58万元,其中国家以工代赈投资8117.38万元、省配套2010.9万元、地县配套6210.3万元。农田水利总投资15566.41万元,其中国家以工代赈投资8638.39万元、省配套1568.88万元、地县配套5354.14万元。人畜吃水总投资5758.8万元、其中国家以工代赈投资2604.4万元、省配套380.5万元、地县配套2773.9万元。农电总投资4528万元,其中国家以工代赈投资2292万元,省配套43万元、地县配套2193万元。农话总投资1866万元,其中国家以工代赈投资865万元,地县配套1001万元。农林牧业总投资11905万元,其中国家以工代赈投资6316.5万元、省配套543万元、地县配套5045.5万元。江河治理总投资8891.03万元,其中国家以工代赈投资8890万元,地县配套1.03万元。水毁工程修复总投资1332.3万元,其中国家以工代赈投资279万元、地县配套1053.3万元。

1986~2000年,驻马店地区以工代赈工程完成的交通项目有:新建油路974.45千米,大中桥1574.4米/21座,小桥涵1310米/143道,完成工日190.79万个,完成土方270.07万方,受益人口412.4万人。农田水利项目有:新建和配套机井113618眼,新建生产桥5571座,铺节水管道28.6千米,投入工日182.78万个,发展旱保田面积44.65万亩,新增有效灌溉面积26.95万亩,排涝面积23.9万亩,产值10660万元,受益人口54.63万人。人畜吃水项目有:新打吃水井544眼,新建抽水站100处,铺设管道194354米,解决吃水困难人口29.64万人,大牲畜5.15万头,完成工日76.98万个,受益人口26.9万人。林业项目有:种植经济林16.19万亩、用材林0.2万亩、防护林4.71万亩,育苗0.46万亩,种植1298.25万株,投入工日52.64万个,产值25140万元,脱贫人口1.744万人,受益人口13.27万人。江河治理项目有:治理河道13处,渠系建筑物修复13处,堤防加固及险工0.5千米,新建涵闸17处、水库4个,滞洪区建设2处,灌区配套工程5个,桥涵28米,避水台2座,土方264.8万立方米,石方0.22万立方米,投入工日91.1万日。农话项目有:传输光缆465千米,投入工日18.42万个。水毁工程项目有:交通修复公路65.7千米,桥梁62米/8座,商业修复面积0.63万平方米,供销修复面积4.05万平方米,粮食修复面积1.19万平方米。畜牧养殖项目有:种草2.5万亩,养畜牛4.455万头、猪3.22万头,建育肥厂45个,发展11050户,投入工日26.98万个,脱贫人口2.015万人,受益人口15.07万人,年产值7936万元,利税1337.5万元。农电项目有:铺设10千伏输电线路1526千米,配变压器301个,解决行政村293个,通电用户24.08万户,投入工日83.54万个。水土保持项目有:新建坡改梯19.31万亩,造林7.16万亩,治理流域面积180平方千米,完成工日58.39万个,土方1124.4万方,脱贫人口1.33万人,受益人口21.6万人。综合开发项目有:发展名优产品种植5万亩,土特产品开发1.7万亩,塑料大棚5903座,水产养殖0.53万亩,加工厂10座,投入工日33.29万个,产值13705万元,利税1205万元,脱贫人口5.07万人,受益人口10万人。

“十五”计划期间,省下达驻马店市以工代赈总投资33630.3万元,其中:国家以工代赈资金21656.52015万元,省配套资金4821万元,市县配套资金5338.78万元,群众投劳折资1814万元。包括:农田水利项目总投资10938万元,其中:国家以工代赈资金7318万元,省配套资金990万元,市县配套资金1984万元,群众投劳折资646万元。交通项目总投资17862万元,其中:国家以工代赈资金12044.52万元,省配套资金2086万元,市县配套资金2825.48万元,群众投劳折资906万元。人畜饮水项目总投资3114万元,其中:国家以工代赈资金1114万元,省配套资金1604万元,市县配套资金220万元,群众投劳折资176万元。生态综合治理项目总投资1407万元,其中:国家以工代赈资金960万元,省配套资金141万元,市县配套资金220万元,群众投劳折资86万元。堤防治理项目总投资309.3万元,其中:国家以工代赈资金220万元,市县配套资金89.3万元。

“十一五”期间,省倾斜安排驻马店市以工代赈项目总投资23639万元。其中:国家以工代赈资金18229万元,省配套2641万元,市县配套2823万元。共建成项目如下。农田水利方面总投资3931万元。其中:国家以工代赈资金2840万元,省配套331万元,市县配套760万元。新建节制闸2处,电灌站2处、推大塘21处、水库加固2处、拦河坝15处、桥涵381座,疏通排水沟1千米,新增旱保田项目2万亩,新增灌溉面积10万亩。交通项目方面,总投资18700万元。其中:国家以工代赈资金14586万元,省配套2153万,市县配套1961万元。新建四级公路886.26千米、砂石路47千米交通桥33座。解决40万人出行难问题。

人畜饮水方面,总投资569万元。其中:国家以工代赈资金446万元,省配套75万元,市县配套48万。新建吃水工程33处,解决饮水困难人口7万人。

小流域治理方面,总投资134万元。其中:国家以工代赈资金40万元,省配套82万元,市县配套12万元。新建河道防护林1000亩,农田防护林1000亩、杂果100亩,抽槽整地、谷坊、植树种草等,治理面积7.5平方千米。

林业项目方面,总投资359万元。其中:国家以工代赈资金317万元,市县配套42万。新建示范育苗基地15公顷,新增林地0.5万亩、河道防护林1000亩,生态治理2平方千米。

三、以工代赈项目效益

以工代赈项目实施后,以工代赈资金主要投放范围是乡村道路建设、农田水利、人畜饮水、林业种植、小流域综合治理等工程建设,另有少量的农电、农话、畜牧养殖、江河治理等项目,通过多年的以工代赈工程建设,产生了良好的经济效益和社会效益,极大地改善了贫困地区交通条件,解决了贫困地区群众“出行难”的问题。以工代赈作为一项特殊的扶贫政策,在扶贫攻坚中起着十分重要的作用,改善贫困地区基础设施落后的状况,改善人民群众的生产、生存条件,瓶颈的制约作用得到缓解,活跃农村经济,提高人民群众的生活水平,使一部分群众解决温饱,摆脱贫困。带动社会经济和各项事业的发展。

1993年,以工代赈项目建成四级油路7条748千米,砂石路面3条42千米、土路30.5千米、高位桥1座52延米、中桥6座140延米、小桥涵114座。水利项目打机井1181眼,配套机泵551套,建生产桥421座,修复机电灌站6座,整修水库灌区渠道73.2千米,新增灌溉面积7.7万亩,建成人畜饮水工程25处,解决3.9万人吃水困难。农业坡改梯项目完成4.95万亩,修复供销、商业系统基础网点9个,修复面积1.4万平方米,江河治理完成杨庄滞洪区复建、老王坡滞洪区改善、宿鸭湖水库除险加固等项目。完成7个乡镇磁石电话的自动化改造。

1994年,以工代赈项目选择新蔡、上蔡、平舆、确山、泌阳6个片区21个乡镇作为“八七”扶贫攻坚计划。项目完成后可使近10万人的温饱问题得到解决。当年开通5个乡镇程控自动电话1000门,实施坡耕地改造3.7万亩,打配机井130眼,发展旱涝保收田7000亩,完成四级油路2条27.71千米,新建人畜饮水工程37处,解决3.9万人吃水困难。开发草场1.5万亩,扶持400个养牛、养羊农户,年增牛出栏量1.5万头,羊出栏量1.2万只,修复水毁商业网点3个建筑面积5900平方米;完成日光温室0.29万亩。

1995年,以工代赈项目建成日光温室1955个977.5亩;坡耕地改造1.3万亩;建成小型面粉加工厂6座年产值1200万元;建成黄牛育肥场3座,年出栏肉牛2500头;槐山羊养殖场1座,年出栏300只;温控甲鱼养殖场3座,年产甲鱼5500千克;银鱼育苗场1座,年育银鱼300万尾;栽植乌梅、石榴等杂果林8500亩;完成18个乡镇磁石电话自动化改造,新增装机容量5200门;建成10千伏线路262千米,配变131台508千伏安,使127个行政村通了电;完成四级油路10条计128.4千米;打配机井85眼,建自来水工程33处,解决416万人吃水困难;修复供销、商业部门水毁基层网点5个,建筑面积8334平方米。

1997年,全区以工代赈项目共完成四级油路115千米,新增有效灌溉面积14万亩,年增出栏肉牛2500头、商品猪1.15万头、鸡25万只,发展胡桑、板栗等经济林2.5万亩,新建日光温室1500座750亩,解决1.4万人吃水困难问题。通过以工代赈农田建设资金的投入和农田项目的实施,4个固定贫困县实现村村通电,促进全区消灭无电行政村的目标。

1998年,以工代赈项目建四级油路8条139.6千米,四级砂石路3条39.5千米、简易路1条6千米、建中桥1座80米、小桥230米,全区实现乡乡路晴雨畅通及村村通机动车的目标。农田水利新打机井1450眼,建生产桥965座,发展旱涝保收田8.25万亩,洼地稻改0.45万亩,坡改梯1.2万亩。发展养殖户2875。打吃水井51眼,建水塔25座、蓄水池40个,解决42235人的吃水困难。发展小杂果、花卉、板栗和育苗基地及河道、堤岗防护林2.82万亩。发展薄荷、生姜种植各3000亩,建设日光温室705座、拱棚500座。完成综合生态治理1.95万亩。

1999~2000年,全区以工代赈项目建成四级油路10条111.4千米,乡村简易公路40千米,大桥1座200米,中桥1座80米;新打机井1685眼,建塘堰坝12座、生产桥450座,新增有效灌溉面积8万亩;建成日光温室900座,发展经济林2.3万亩;建成人畜吃水工程46处,解决3.7万人吃水困难。

“十五”计划期间,通过以工代赈工程的实施,农业生产条件明显改善,全市新增有效灌面积118.123万亩,改造中低产田17万亩。新打机井4619眼,平原井灌128处,改造旧井295眼及配套,新建桥3066座,建坝119座,修复蓄水坝3座、推大塘84座、提灌站7处、电灌站8座、节制闸4座、闸20座,改建涵闸4座,硬化渠道31750米,配套建筑物25座,疏浚排水沟6000米,支斗农渠硬化0.1527万米,建水渠道配套建筑物114个。建供水工程299处;植树53980亩,坡改梯27800亩,塘坝谷坊68处。5年间通过以工代赈修建县乡公路944.62千米、大中桥涵19座。有效改变了贫困地区交通落后状况,提高了公路密度和质量,改善了公路布局,带来了贫困地区县乡公路前所未有的大发展。“十五”计划期间,解决22.2万人、7.75万头大牲畜饮水困难问题,以工代赈资金投入量大、效益明显,是解决人畜饮水困难的中坚力量。集中资金,重点实施一批堤防建设工程,对贫困地区堤防加固、除涝兴利、蓄水补源、农田灌溉起到多赢作用,收到良好经济效益和社会效益。

“十一五”时期,以工代赈以其特殊的优惠政策发挥着不可替代的作用,在扶贫开发和贫困地区经济发展中起到重要作用。“十一五”以来,全市扶贫开发工作以减少扶贫人口、增加农民收入为主要目标,贫困人口由“十五”末(2005年底)的86.7万人减少到2009年底的50余万人,全市农民人均收入由“十五”末的2486元增长到2009年的4216元,年均递增14.1%。2009年5个重点县的国内生产总值达431.82亿元,是2005年229.02亿元的1.89倍,年均递增17.7%。

“十一五”期间,驻马店市以工代赈工程重点向交通领域投入,新建四级公路近千千米。如确山县“十一五”期间,新建四级公路183千米,新建交通桥21座,项目覆盖全县12个乡镇,直接覆盖受益群众达10万多人,这些乡村道路的建设,连接了县乡道与省道的断头路、“村村通”之间的断头路、乡镇与乡镇之间的断头路,局部区域交通网连接与形成,改善项目区的交通状况,促进各产业发展,活跃城乡之间的交流,直接带动项目区经济发展。通过以工代赈工程的实施,实现新增有效灌溉面积10万亩,使贫困县有效灌溉面积比率超过50%。

驻马店市贫困县都是以农业经济为主的农业县,但从自然条件上看,5县中,确山西部和泌阳属秦巴山区,东部新蔡、上蔡、平舆属低洼平原,整个贫困带处于西部山区向东部平原过渡地带,由于降雨比较集中,一到雨季,平原地区往往造成洪涝灾害,山区水土流失严重,雨季过后又发生长期干旱,由于水利设施落后,抗御自然灾害的能力较弱,农业生产“看天吃饭”的状况长期存在,自然灾害频繁和水利设施滞后构成了贫困地区农业发展的一大制约因素。以工代赈兴建农田水利工程在历年的抗旱保收工作中发挥显著效益。平舆县兴建一批农田水利设施,新建清河节制闸、小清河大桥,及生产桥、排涝桥、农田机井、涵闸等工程。新蔡县地处淮北平原,属淮北冲积湖平原区。地势低平且洼,呈微倾斜状态。地面高程一般在32~41米之间,相对高差约10米左右。全县低洼地较多,约44.2万亩,占全县耕地面积148.65万亩的30%,其余大部分为河口平坡地。通过一系列农田水利工程建设,全县农业生产条件明显改善,有效灌溉面积增加到94.08万亩,占全县耕地面积的63%,旱涝保收田面积发展到61.96万亩,洼地稻改面积达到15万亩。粮食产量大幅增长,2009年全县粮食总产量7.49亿千克,比“十五”末增加1.93亿千克,增长7.7%,人均粮食产量达到711千克。

“十一五”期间,共解决7万人饮水困难问题,饮用水水质的提高,减少了疾病的传播和侵害,也改善了群众的生活质量。驻马店市确山、泌阳、上蔡等县的部分乡村,人畜吃水困难长期存在,那里的群众一到干旱季节就要跑很远的路或翻山越岭担水吃,有的地方甚至发生过因抢水打架致伤的事件。上蔡县黑河、洪河水质污染严重,沿岸群众身体、生活受到严重影响。“十一五”期间,共安排上蔡县人畜饮水工程2处,解决了2000人吃水困难,使当地群众和禽畜饮水质量大幅提升,大大减少该区病虫害的发生。以工代赈林业项目的实施,有效遏制水土流失,改善生活环境。新蔡县完成新建河道防护林1000亩、农田防护林1000亩、杂果100亩,治理面积4平方千米。