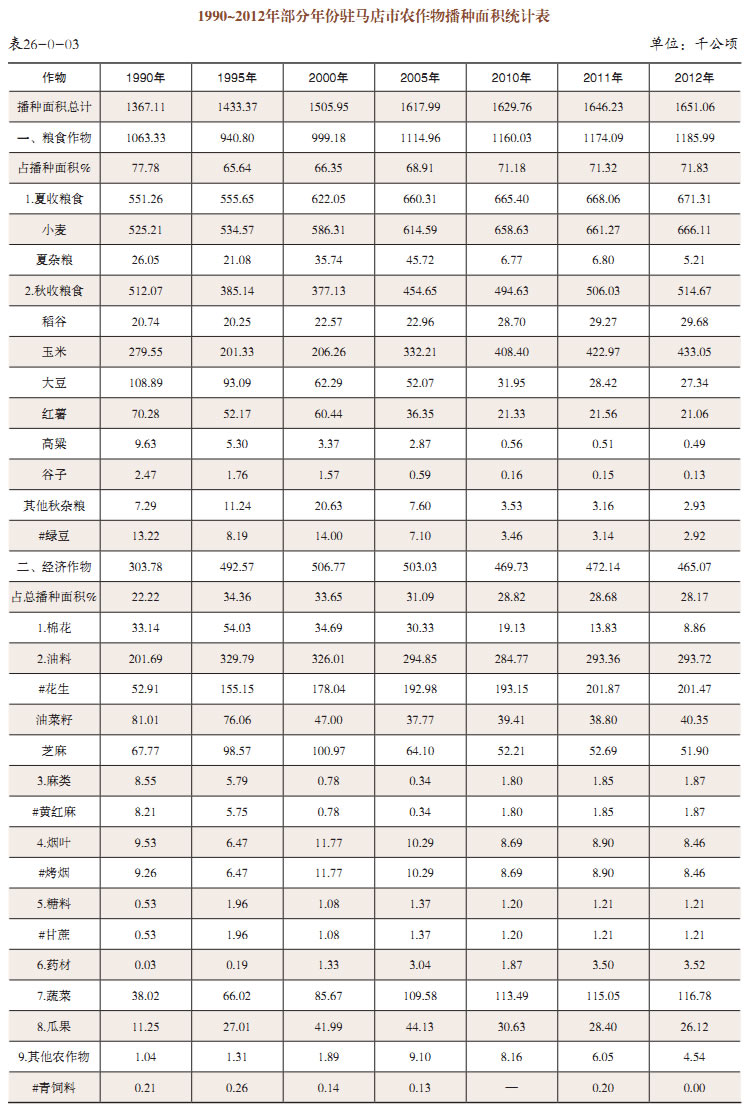

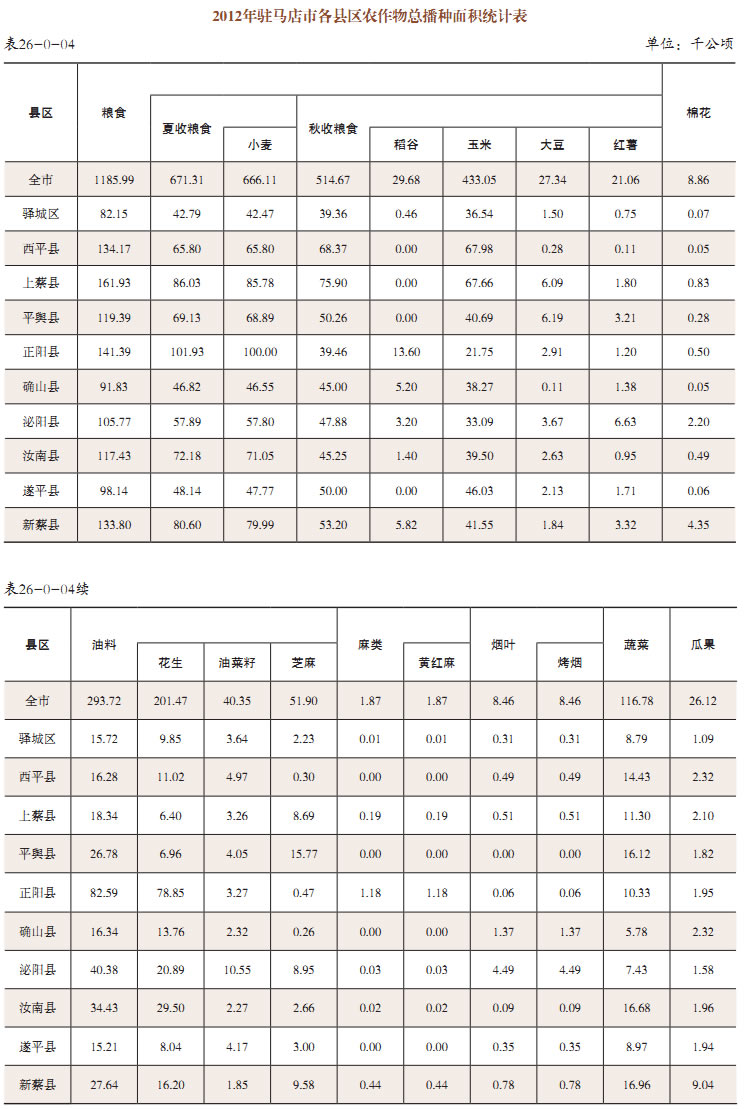

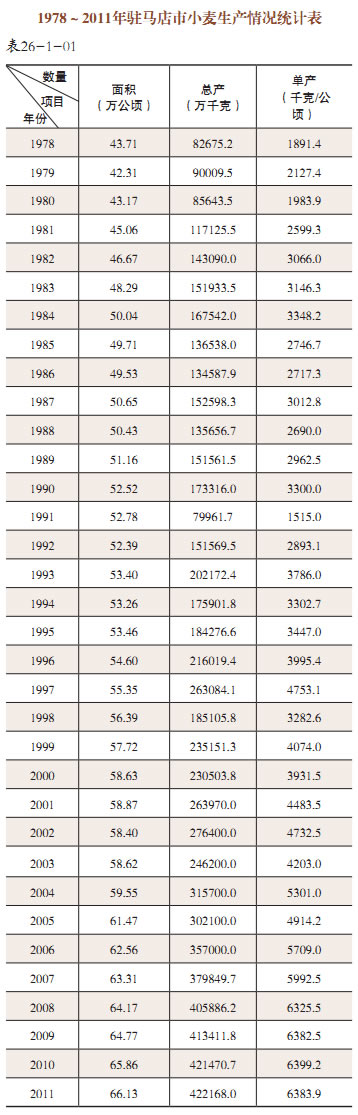

全市粮食种植面积一直保持在100万公顷左右。1978年粮食播种面积101.7万公顷,占作物播种面积的83.63%。此后,粮食作物播种面积占农作物播种面积的比重不断下降,从1986年的80%下降到2000年的66.35%,而经济作物种植面积呈上升趋势,从1986年的20%上升到2000年的33.65%。

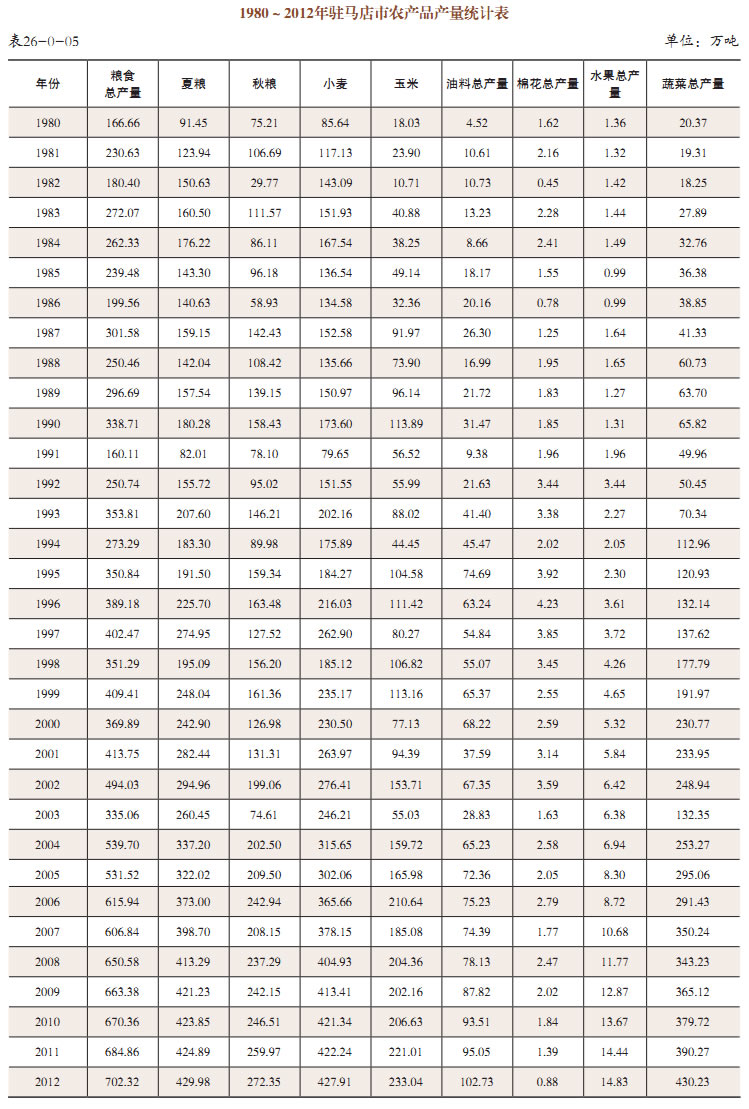

优质良种的研究示范推广、品种的更新换代和农业科学技术的推广,使得粮食产量保持上升趋势,粮食综合生产能力不断提高。1978年全区粮食总产量180.97万吨,1986年199.6万吨,2000年增加到369.9万吨。2012年粮食总产700万吨,比上年增长2%,连续九年获得丰收。其中夏粮85.8亿斤,秋粮54.2亿斤。油料总产97.9万吨,增产3%。优质小麦、玉米面积分别占60%和99%,优质化水平进一步提高。小麦、玉米高产创建万亩示范区平均亩产分别达到573.5千克和618.7千克,比全市平均水平分别高出19.8 %和23.7%,带动了全市粮食均衡增产。驻马店市被农业部确定为全国粮食生产先进市,西平、上蔡、汝南、新蔡、正阳为粮食生产先进县。

全市农业基础设施条件仍然薄弱,粮食生产因自然灾害多次减产,靠天吃饭的状况没有得到根本扭转。

第一章 粮食作物

第一节 夏粮作物

一、小麦

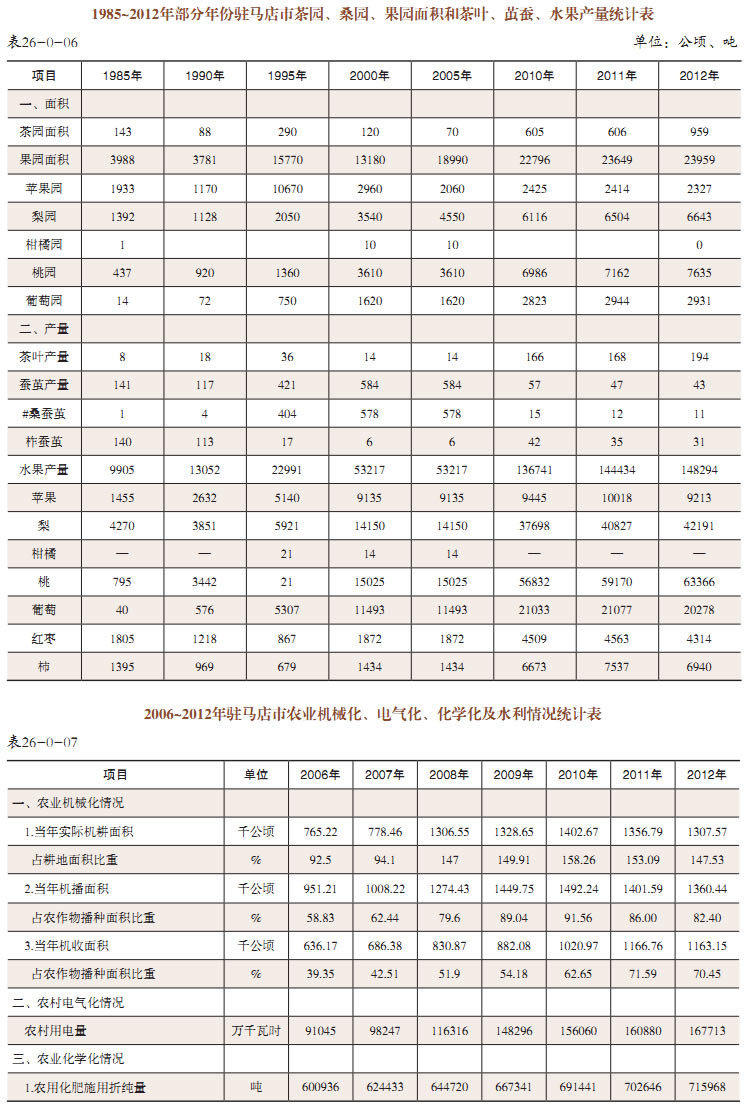

小麦是驻马店市的第一大粮食作物,1978~1980年,小麦种植面积、产量基本稳定。20世纪80年代初,驻马店地区农业科技人员根据省小麦高稳优低协作组的一系列研究成果,结合区内的生态环境和生产条件,将全区划分为北部砂姜黑土、中东部多湿易涝、西部浅山丘陵和南部稻麦两熟4个类型麦区,分别制定相应的生产技术规程和不同产量水平的栽培技术模式。这些成果的推广应用,为分类指导小麦生产提供可靠的科学理论依据,加之品种更新换代加快,配方施肥、精量播种等先进栽培技术的推广,小麦生产发展较快。1981~1985年,全区小麦产量由低产水平进入中产水平,1982年全区小麦每公顷产量突破3000千克。但全区小麦生产由于生态条件的限制和农田基本建设滞后,抵御自然灾害的能力差,灾害性气候的影响常导致减产和品质下降,全区小麦生产1982年后多年一直处于徘徊局面。

1986~1990年,小麦产量徘徊在每公顷3000千克上下。1991年,小麦生育后期连续阴雨和洪涝灾害,全区小麦产量每公顷下滑至1515千克,且籽粒霉变以至穗发芽。1991~1992年,秋冬连续百日大旱,从1991年9月12日到12月21日的101天中,正阳、新蔡、西平、上蔡总降水量为14.8~18.3毫米,仅占历年同期均值的8.1%~11.5%,其余6县市降水为20.5~24.9毫米,占历年同期的12.1%~14.7%。降水稀少,旱情严重,造成大面积误期晚播,麦播工作自10月3日开始,到11月20日完成807万亩,较常年推迟27天,且有80多万亩未出苗。泌阳、正阳、确山等县直到12月下旬普降雨雪,旱情得以缓解后,于1992年元1月下旬和2月初又抢播6万多亩,播期之长,播期之晚历史罕见。播种后持续干旱造成出苗不整齐,缺苗断垅面积占麦播总面积的26.5%,麦苗根系发育不好。当年小麦吸浆虫和秆黑粉病危害严重,新蔡、平舆、正阳、汝南、确山、泌阳、上蔡等县受吸浆虫危害面积达250多万亩;新蔡、平舆等东南部县秆黑粉病危害面积在150万亩以上,尤以“百农”系列品种为最,一般减产8%~10%,严重田块减产30%。当年全区小麦每公顷产量只有2893.1千克,仅相当于20世纪70年代的产量水平。

1993年,全区小麦生产大幅增长,总产首次突破20亿千克,单产首次突破每公顷3750千克(每亩250千克)。全区10个县市总产、单产均比上年增加,其中确山、泌阳两县总产增加60%以上,正阳县增产52%,上蔡、汝南、新蔡、平舆4县增产幅度也超过30%。全区有23个乡镇的近百万亩小麦平均每公顷产量突破4500千克,涌现出一批每公顷产量超过6000千克的行政村和超过7500千克的高产田块。汝南县三里店乡果园村十一村民组的27公顷郑州8329小麦,每公顷产量6465千克,其中的3.2亩,每亩产量突破500千克。1993~1994年,由于麦播时墒情不足,造成大面积小麦误期晚播,抢墒播种的麦年11月中旬后期到下旬初出现了全区性强降温天气,从18~23日持续6天日平均气温降到零度以下,驻马店市、上蔡县、西平县出现了30多年来同期最低值,大面积晚播弱苗提前步入越冬期。1994年3月25~27日,又一次出现全区性降温天气,持续3天日平均气温下降到10度以下,极端最低气温普遍降到零度以下,创历年同期最低值,对长势较弱的麦田带来不利影响。至1994年4月7日,全区大部分县市降水量不足1毫米,此时正值小麦拔节和穗分化的关键时期,水分不足严重影响了小麦正常生长发育。4月28日~5月2日,全区出现罕见的高温天气,日极端最高气温持续在30度以上,对小麦授粉灌浆极为不利。5月7~11日和5月18~21日,两度出现全区性干热风天气,尤以第一次持续时间长、强度大,北中部6县市出现重型干热风,加之长时间的高温干旱,使全区大面积小麦青枯,提前5~7天逼熟,导致千粒重大幅度下降。当年全区小麦品种结构合理,西安8号、豫麦29、豫麦18三大品种播种面积达到44.3万公顷,占麦播面积的83.1%,严重退化和抗逆性差的百农3217和宛7107得到有效控制。1994年秋天,区内长期干旱,9月降水较常年偏少3~8成,秋作物大面积受旱减产,部分秋田绝收,为麦播腾茬较早。部分农民担心持续干旱影响麦播,抢时播种心切,另有部分农民急于外出打工,抱着一播了事心态抢时播种,加之农技人员队伍不稳,技术棚架严重,农民的技术素质下降,品种搭配不合理,不分种性盲目早播。当年春性品种豫麦18播种面积区内最大,为18.9万公顷,占全区麦播面积的35%,这种情况在区内小麦生产史上尚属首次。全区豫麦18 在1994年10月14日前已播种10.7万公顷,由于墒情差,担心出苗不全,本来就有大播量陋习的农民又有意识地加大播量。西平县播种的小麦每亩基本苗39.1万的占麦播面积的13.9%,其他平均在28.3万,大播量为小麦旺长埋下隐患。1994~1995年小麦生产季气温全区大于0℃,总积温为2437.8~2738.6℃,比常年偏多10%左右,除1994年10月份和1995年4月份温度正常外,小麦生长的其余6个月温度偏高。1994年11月~1995年3月连续5个月气温偏高1~2℃,形成秋、冬、春连续偏暖,为有气象记录以来所少见。1994年10月1日~12月20日区内平均积温为893.1℃,确山县积温高达946.5℃。按照冬前积温大于700℃即旺长的标准,全区小麦大面积旺长。同时小麦生育期内区内降水量的半数左右集中在小麦播后至越冬前。1994年10~12月的降水达121~182.7毫米,较常年偏高10.9~69.0毫米。泌阳县创39年来最高纪录,其余9县市也为近10年来最大值。另外区内1994年11~12月日照偏少,尤以12月份为最。12月日照时数仅为73.9~104.3小时。平舆、新蔡、正阳3县日照时数为有气象记录以来的次少值。整个12月区内阴雨天数为15~19天,历史罕见。由于主客观因素的交织作用,区内大面积麦田冬前旺长以至拔节。由于小麦生育期提前,抗寒能力下降,在12月上旬至4月3日的5次冻害中,小麦生长遭受不利影响。1995年1月25日~2月5日,全区范围内出现持续低温,极端最低温降至-8.7℃,旺长麦田均遭冻害,严重的达268.1万亩。影响主要表现在主茎和大分蘖枯死,或表现为“内伤”,当时外表一片葱绿,但剥穗观察幼穗已受冻死亡,之后茎叶逐渐枯黄。4月3日的晚霜冻害,以西安8号受害最重,表现为幼穗枯死或小花败育,形成“哑巴穗”和畸形穗。前期的冻害使小麦穗粒数减少,后期的冻害即使成穗数下降,又使穗粒数减少,均造成小麦生产减产。1995年1月以后区内长期干旱少雨,不仅抑制白粉病、锈病、赤霉病、吸浆虫等常见小麦病虫害的发生,也减轻杂草的滋生危害,同时又避免大面积倒伏的危害。因此,1995年小麦生产较上年仍有增长。

1995年后,小麦生产稳步增长。1997年小麦生产创历史新高,全区小麦平均每公顷产量达到4753.1千克,总产263084.1万千克。每亩单产、总产首次突破300千克和25亿千克大关,分别比1996年增长20.1%和21.8%,受到省政府通报表彰。全区10个县市总产均比上年增产且创历史最高水平。与历史最高年份的总产相比,遂平、确山、平舆、正阳、上蔡5县增产幅度在25%以上;泌阳、汝南、驻马店市增产20%以上;西平县增产16.9%;新蔡县增产7.9%。西平县的二郎、盆尧、重渠、五沟营、师灵和汝南县的水屯等乡镇,小麦平均亩产突破400千克。当年小麦品种以豫麦21、豫麦41、豫麦18为主,面积分别为20.1万公顷、7.03万公顷和19.2万公顷,占全部麦播面积的83.7%。西安8号种植面积由上年的13.75万公顷压缩到4.2万公顷。当年驻马店地区承担农业部1996~1998年小麦丰收计划项目40万亩,分别落实在上蔡、西平两县的10个乡镇,落实面积达45.5万亩。项目区平均亩产388.1千克,比项目实施前3年平均亩增产114.7千克,增长41.95%,共增收小麦5383.3万千克,一年超额完成部颁项目增产指标。1997年后注重优质小麦生产,优质小麦产量逐渐增加。1998年,区内气候多变,多次出现大风降雨天气,造成小麦大面积倒伏,全区小麦大幅减产,小麦总产18.51亿千克,比上年减少29.65%,单产比上年减少30.94%。1999年麦播,优质强筋小麦郑麦9023、豫麦34、豫麦47等品种开始引进示范种植。

2000年,全区小麦播种面积保持稳中有升的态势,播种时间比常年缩短7天左右,大力推广精播半精播技术,没有因播期推迟盲目加大播量。主要品种播种情况:豫麦18播种面积14.7万公顷,豫麦49播种面积13.9万公顷,豫麦54播种面积10.5万公顷,新麦9号播种面积2.99万公顷,豫麦55播种面积2.59万公顷,豫麦57播种面积1.33万公顷。虽然遭遇2月18日至5月初的严重干旱,但年内病虫草害较轻,因此小麦生产仍然获得较好收成。全区小麦每公顷产量3931.5千克,总产23.05亿斤,单产比1986年增长30%以上。

2000年后注重优质小麦生产,种植优质小麦列为品种结构调整的主要内容,优质强筋小麦郑麦9023、豫麦34、豫麦47、豫麦70-36、郑麦366、西农979等品种开始引进示范种植。

2004年,全市小麦单产首次突破每公顷5000千克,平均公顷产量达到5301千克,总产315700万千克,单产到达全省平均水平,小麦生产跨入中高产阶段。

2008年,全市小麦单产再创新高,平均公顷产量突破6000千克,达到6325.5千克,总产405886.2万千克,单产超过全省平均水平,小麦生产进入高产阶段。2011年,种植面积由1986年的49.53万公顷发展到66.13万公顷,其中优质小麦种植面积达到43万公顷;公顷产量也由1986年的不足3000千克上升到近6383千克。

2012年,全市小麦播种面积1132.9万亩,比上年的1098.7万亩增加34.2万亩。小麦平均亩产476千克,比上年的466.4千克提高9.6千克,增幅2.1%;总产539.3万吨,比上年的512.43万吨增长26.87万吨,增幅5.2%。小麦成产三要素:平均亩穗数41.5万穗,较上年的40.08万穗增加1.42万穗,提高3.5%;穗粒数32粒,较上年的32.7粒减少0.7粒,降低2.1%;千粒重42.2克,较去年的41.87克增加0.33克,增加0.78%。全市小麦生产实现九连增。

1980年后,小麦生产推广精细整地、条播、合理密植、查苗补种、疏苗移栽、培育壮苗等越冬保苗技术。进入20世纪90年代,广泛开展小麦深耕整地、化肥深施、推广机械播种、适时播种、精播半精播、药剂拌种、化学除草、病虫害防治等技术研究和应用。2000年后,推广秸秆还田、配方施肥、适期足墒播种、合理播量、种子包衣、宽窄行种植、前氮后移、一喷三防等栽培管理技术。

二、大麦

驻马店是国家大麦研究和生产的主要地区,种植面积和总产量均居全省之首。播种面积最大时达上百万亩,常年稳定在50万亩左右。区内大麦种植品种有啤酒专用大麦、饲料大麦。啤酒专用大麦主要分布在遂平县、泌阳县、确山县的部分乡镇。饲料大麦主要分布在正阳、新蔡、确山等县的部分乡镇。20世纪80年代中期大麦播种面积较多,且常与豌豆、蚕豆等夏季杂粮混播,后因产量低、经济效益差,种植面积逐渐减少。进入20世纪90年代,全区绝大部分区域不再种植大麦,大麦种植集中在小范围区域内。由于大麦种植品种的更新换代,再加上驻马店地区是优质专用大麦生长的理想区域,大麦生产的经济效益有很大提高。但规模化种植程度低、销售体系和市场信息网络不健全影响大麦生产规模的进一步扩大。2000年,全区大麦播种面积3.345万公顷,总产11899万千克。

第二节 秋粮作物

一、玉米

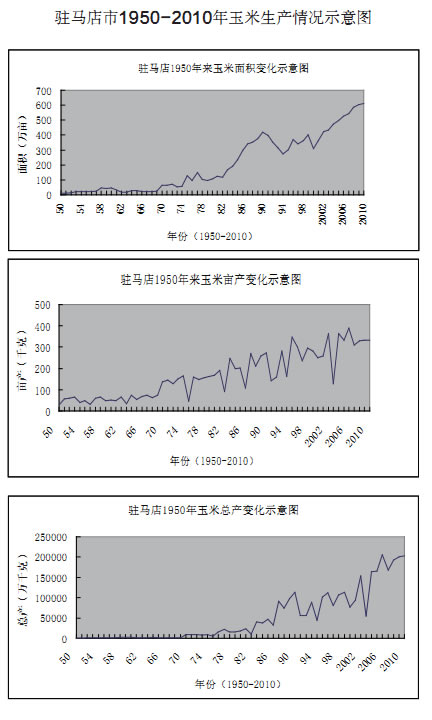

玉米是全市第二大粮食作物,第一大秋粮作物。1979年,玉米种植面积较小,只有6.49万公顷。进入20世纪80年代,随着养殖业、加工业的迅猛发展,社会对玉米的需求量与日俱增,促进玉米生产的发展。但1982年平均每公顷产量为1371.3千克,是多年来产量最低的一年。1986年播种面积19.86万公顷,受灾害性天气的影响,平均每公顷产量只有1635千克,总产32364.5万千克。1990年玉米播种面积27.96万公顷,是有史以来面积最大的一年,占同期秋粮面积的54.61%。1978年至1990年间,玉米作为高产粮食作物,种植面积不断增加,总产大幅度提高,改变了中华人民共和国成立后粮食长期短缺的局面,解决了广大群众的温饱问题。

1993年,玉米良种推广面积增大,杂交种播种面积达293万亩,占总面积的93.9%,对增产起到重要作用,其中,竖叶形品种占71.47%。当年种植密度渐趋合理,平展叶型每亩平均3300株、竖叶型品种4500株左右。

1994年,区内天气高温少雨,旱情严重,旱象出现早,受旱面积大,持续时间长,4月下旬到5月底,全区无明显降水,土壤墒情差,麦垄点种无法进行,夏玉米播期大大推迟。7月区内月降水量除泌阳接近常年同期平均值外,其他县市均偏少5~8成。当年玉米虫害不仅发生面积大,危害程度较深,蝗虫危害面积约60万亩,部分地块叶片被吃光最终绝收。当年玉米总产减少49.5%,单产减少42.44%。全区除平舆外,其他县市玉米种植面积均有所减少,产量仅泌阳县较上年增加;确山、上蔡、汝南、平舆、新蔡、正阳6县,总产下降幅度高达49%~75.8%,平均单产下降58.4%~66%。

1995年,全区玉米播种面积20.13万公顷,平均每公顷产量达5194.8千克,总产达到104584.6万千克,单产创历史最高纪录。汝南县种植玉米2.52万公顷,平均亩产394.8千克,名列全区首位。西平县由于7月底8月上旬高温持续时间长,田间湿度大,玉米小斑病和茎腐病发生较重,全县4.07万公顷玉米,平均亩产328.4千克,名列第八位。全区玉米生产由低产水平跨入中产水平。当年玉米获得大幅增产,除没有明显的旱灾外,全部选用杂交玉米种、种植密度增加、配方施肥面积扩大是重要因素。1997年,玉米生产遭受干旱和多种灾害,总产、单产、种植面积均比上年大幅下降。新蔡县旱情较轻,玉米平均亩产328.0千克,居全区首位。西平县虽然旱象严重,但应变措施得力,平均亩产274.6千克,居全区第二位。泌阳县旱情最重,平均亩产135.4千克,居全区末位。当年实施的农业部玉米“丰收计划”、国家科委下达的“竖叶形杂交玉米新品种及配套栽培技术研究应用”、河南省夏玉米“112工程”、驻马店地区夏玉米亩产500~700千克栽培技术模式研究应用等一大批重大攻关项目,都完成经济技术指标。

2000年,全区玉米播种面积19.7万公顷,在6~8月玉米生长的关键时期,区内平均降水量达到1100毫米,局部在1200毫米左右,相当于常年全年的降水量,玉米生产遭受严重的洪涝自然灾害,部分地块绝收,西平县绝收面积达1.4万公顷,造成大幅度减产。平均每公顷产量3562.5千克,总产70183.6万千克。1990年至2000年期间,发展农村经济成为“三农”工作主题,种植业结构进入调整期,加之受粮食价格较低影响,玉米生产处于徘徊发展阶段。

2003年,在玉米生长中后期出现严重的洪涝灾害,平均每公顷产量1910.9千克,是1990年以来产量最低的一年。进入21世纪后,受玉米高产稳产及生产机械化程度高、农民外出务工、中国加入WTO全球经济一体化及世界粮食安全不断震荡、玉米作为能源深加工增量较大等因素影响,玉米种植面积逐年增加,由2000年的309万亩,增加到2012年的730万亩。玉米由粮食作物属性已转变为“粮、经、饲”三元功用;“要吃肉蛋奶,需拿玉米换”,玉米生产对发展国民经济居于重要位置。全市玉米总产的73%作为饲料、7%作为口粮、10%用作深加入和出口贸易。2012年,全市玉米收获面积(新蔡县除外,下同)659.7万亩,较上年增加21.32万亩,扩大了3.34%;平均亩产524.9千克,比上年亩增6.16千克,增产1.19%,是种植面积最大、产量最高的一年。总产比增加1.5亿千克,增加4.57%。

1978~2012年35年间,玉米种植面积基本上是呈增加趋势。 西平、遂平、汝南、上蔡4县是全区玉米生产的主产县,玉米种植面积占秋粮总面积的比例位居全区前列,常年每公顷产量超过4500千克。

1978年后,玉米品种经历3次品种更新换代。1986~1989年丹玉13杂交玉米品种快速取代中单2号,种植面积达到85%以上,成为主导品种。1989~2000年,豫玉2号(郑单8号)逐步取代丹玉13号,种植面积达到90%以上,居主导地位。1999年开始引进郑单958杂交玉米新品种进行示范与高产攻关。是年西平县二郎乡二郎村段庄段跃礼2.2亩郑单958高产攻关,经省科技厅、农科院、农业厅玉米专家测产,烘干后亩产达到754.8千克,创豫南历史最高纪录。在3次大的品种更新中,丹玉13、郑单8号、郑单958等为代表的主导品种对全市玉米生产发展发挥了重作用。截至2012年,郑单958玉米品种仍是全市玉米生产主导品种,占全部玉米播种面积的60%左右。

1978年以来,玉米生产方式不断转变,播种收获等主要农事先后经历人畜力作业、半机械化作业、全程机械化。其中播种先后经历人工点种、独腿耧麦垄套种、条播专用机械播种,到单粒免耕种肥一体化机械播种。2000年后,玉米机械收获技术取得突破,机收面积迅速扩大。

玉米种植制度从20世纪70至80年代以春玉米生产制度转变为小麦玉米一年两熟的夏玉米种植制度;施肥技术更新从土杂肥到施用速效氮素化肥,发展到施用复合肥料。截至2012,年秸秆还田及测土配方施肥技术已广泛应用。草害防治从1995年以前的人工中耕除草发展为机械化化学除草;病虫防治的高毒高残,到高效低毒低残的无公害化生产。玉米轻简化高效技术已发展到较高的程度,推动着玉米生产快速发展。

二、大豆

大豆是全市第二大秋粮作物。传统农业采用小麦—大豆轮种一年两熟,收麦后6月播种,9月下旬至10月上旬成熟。由于生育期长,易遭受旱、涝、病、虫害,产量低而不稳。上蔡、泌阳、新蔡为大豆主产区。1978~1985年,大豆种植面积较之以前有所增加,其中1981年种植面积达26.17万公顷,总产3.87亿千克,平均每公顷产量为1481千克,创历史最高纪录。是年,汝南、平舆、正阳、泌阳4县,平均每公顷产量超过1500千克。1986年全区种植面积20.09万公顷,因伏旱、秋旱等自然灾害,平均每公顷产量165千克,是1986~2000年间面积最大、产量较低的一年。上蔡县当年因伏旱、秋旱、龙卷风等灾害,平均亩产仅有7千克。此后由于种植大豆的效益相对较低,种植面积逐年减少。

1992年,全区大豆种植面积8.54万公顷,因全区长时间大面积干旱造成大豆播期推迟,生育期缩短,尤其7月、8月间干旱,正值大豆花荚期,致使花荚大量脱落造成减产,全区总产仅为6431.6万千克。当年新蔡县因遭受特大旱灾,全县大豆平均亩产不足10千克。1993年大豆种植面积10.2万公顷,总产16880.2万千克。1993年后,随着新技术的推广和新品种的引进,大豆单产迅速提高。恰在这一时期国际国内饲料行业蓬勃兴起。大豆价格上扬,部分县区种植面积有所增加。1994年,全区长期持续干旱。新蔡、正阳等大豆主产县,在大豆花荚期连续受旱时间长达45~55天,大豆生长发育受阻,部分田块植株枯死甚至绝收。平舆、新蔡等县豆天蛾等虫害严重发生,也导致大豆不同程度减产。泌阳县种植的“诱处四号”大豆获得高产,9月13~16日,中国科学院组织安徽、湖北、河南和山东4省的大豆专家在泌阳县召开高产大豆诱处四号现场会。同月28日中国科学院再次组织全国30多名专家、学者参观泌阳花园乡三里岔村刘学明种植的7亩诱处四号大豆。当场进行测产验收,平均亩产325千克,创黄淮海流域试区100多个试点的最高纪录,首例完成国家制定的夏大豆大田种植单产突破300千克的“八五”攻关计划。1995年,大豆种植面积9.3万公顷,平均每公顷产量1839千克,总产17118.7万千克,单产、总产均创历史最高纪录。汝南县三里店、老君庙、水屯3个乡8个村1.1万亩大豆,平均亩产达178.5千克。确山县龙山口农场中豆19百亩连片种植,平均亩产突破200千克。2000年,由于受到洪涝等自然灾害的影响,大豆播种面积6.23万公顷,收获面积只有5.33万公顷,平均每公顷产量1505千克,总产9379.1万千克,是1993年以来种植面积和总产量最少的年份。

1996~2007年,全市年平均大豆播种面积为6.68万公顷,与种植面积最大的年份相比,缩小19.52万公顷,缩小了74.50%;平均每公顷产量1619.0千克,比1987~1995年单产提高568.6千克,提高了54.13%,比1978~1986年提高840.91千克,提高了108.07%;年平均总产10815.23万千克。

2008~2012年,全市大豆年平均播种面积为3.63万公顷,比种植面积最大的1981年缩小22.57万公顷,缩小了86.15%;平均每公顷产量2272.7千克,比1987~1995年单产提高1222.3千克,提高了116.37%;比1996~2007年单产提高653.74千克,提高了40.38%;平均总产7427.14万千克。2011年,大豆单产创历史最高纪录,达2545.2千克。

2012年是1978年以来大豆播种面积最少的一年,仅有2.28万公顷。全市大豆收获面积34.15万亩,比2011年面积缩小12.35万亩;平均亩产169.46千克,比2011年略减,减少0.22千克;总产5787万千克,比2011年减少2102万千克,减少了26.6%。是年大豆种植主要集中在上蔡、泌阳、正阳、平舆、遂平等县,其中上蔡县种植面积14.8万亩,是种植面积最大的县,上蔡县朱里乡段庄村委段庄村段艳梅种植的3.1亩中黄13,平均亩产达231.7千克。

由于种植大豆的效益较低,种植面积逐年下降,1978年至2012年的35年间,由最大面积的26.2万公顷缩小到2.28万公顷,并且2012年大豆播种面积比水稻面积还小,已成为全市第三大秋粮作物。

1986~1990年,区内大豆以豫豆2号、鲁豆2号、中豆19等为主导品种,种植面积占同期大豆种植面积的80%以上。1990~2000年,科丰34、豫豆19、豫豆22、豫豆25等种植面积占同期大豆种植面积的85%以上,居主导地位。2012年大豆种植以豫豆22、豫豆29为主导品种。搭配种植郑92116、郑9805、驻豆5号、驻豆7号、中黄13等品种,良种覆盖率达100%。其中高油、高蛋白等优质大豆种植面积21.8万亩,占63.8%,免耕栽培技术应用面积21.2万亩。

三、红薯

红薯具有高产、稳产、抗逆性强、耐旱、耐贫瘠、病虫害少等特点。市内分春夏两季栽种红薯,以夏种的麦茬红薯居多。一般春红薯切片晒干(红薯干)后作为食用或饲料;夏红薯鲜食、切片、挖窖储存均可。区内种植红薯主要分布在新蔡、泌阳、上蔡3县,其他各县市均为零星种植。20世纪70年代末期,红薯种植面积稳定在16万公顷左右。进入20世纪80年代,人们食物构成由以杂粮为主变成以细粮为主,红薯种植面积趋于下降,年产趋于稳定。1986年,全区红薯种植面积8.39万公顷,为1986~2000年间种植面积最大的一年。1991年全区红薯种植面积7.33万公顷,平均每公顷产量只有1304.4千克,是1986~2000年间单产最低的一年。1995年,全区红薯种植面积5.22万公顷,平均每公顷产量4300.5千克,总产达22437.1万千克,单产、总产均为1986年以来的最高水平。1991年5月,泌阳县农科所李长东培育的豫薯7号通过省级审定命名,1995年在全球30多个甘薯品种评比中,淀粉、纤维、可溶性糖、全糖量含量均居首位。当年4月,豫薯7号被联合国粮农组织评为先驱薯种,李长东被授予“发明创新技术之星”称号。1998年,全区红薯种植面积继续减少。新蔡县红薯种植面积1.51万公顷,总产7003.7万千克,均居全区首位。汝南县种植0.22万公顷,每公顷产量5263.5千克,单产名列全区第一。确山、西平和新蔡县每公顷产量均突破4500千克。正阳县每公顷产量2280千克,居全区末位。正阳县梁庙乡乐堂村每公顷产鲜薯6万千克(亩产4000千克)以上。其中村民吴喜梅的3.4亩红薯,平均亩产鲜薯4930千克。2000年全区红薯种植面积6.04万公顷,总产23542.6万千克。

2012年,全市(新蔡县除外)红薯种植面积20.5万亩,比上年面积扩大1.87万亩,扩大了10.04%;平均单产450.86千克,比上年平均增加15.33千克,增加了3.52%;总产9242.73万千克,比上年减少1128.73万千克,减少了13.91%。全市红薯种植面积近几年有所减少,但区域范围有所扩大,由原来的泌阳、遂平、正阳、确山等县又扩到西平、平舆等县。2012年,平舆县红薯种植面积达2.2万亩,正阳县红薯种植面积由去年的2万亩扩大到今年的4万亩,但泌阳县红薯种植面积由上年的7万亩减少到5万亩。红薯种植面积随着市场行情等因素一直徘徊不前。2012年红薯生产涌现出了一批高产典型:确山县瓦岗镇黑风寺村南谢庄谢保国种植45亩北京553,平均亩产鲜薯3876千克。泌阳县郭集乡丁庄村委罗庄罗新华种植22亩夏薯徐薯18,平均亩产鲜薯2820千克。遂平县嵖岈山乡花庄村委朱满仓种植的徐薯18,平均亩产鲜薯2890千克。

1978~2012年35年间全市红薯平均种植面积6.53万公顷,面积呈现缩小趋势,种植面积由1979年的16.34万公顷,缩小到2012年的0.37万公顷,但分布更加广泛,由原来的新蔡、泌阳、上蔡、确山4县发展到现在的泌阳、新蔡、遂平、确山、正阳、上蔡、平舆、汝南、西平9县,其中泌阳县种植面积较大,2012年种植面积达0.47万公顷,西平县种植面积较小,只有0.02万公顷。1978~1988年11年间平均红薯种植面积为11.08万公顷,平均每公顷产量2212.7千克,年平均总产24509.03万千克,1989~1999年11年平均红薯种植面积为6.0万公顷,平均每公顷产量3150.48千克,总产18902.9万千克;2000~2012年13年平均红薯种植面积为3.12万公顷,年平均每公顷产量4491.9千克,年平均总产14004.22万千克。其中1979年面积16.34万公顷,为面积最大的一年;1991年红薯平均每公顷产量只有1229.3千克,是35年来单产最低的一年。2012年全市红薯平均每公顷产量6746千克,单产创35年以来的最高水平。

1986~1990年红薯种植以徐薯18、豫薯1号为主导品种,种植面积占全部种植面积的90%左右。1996~2000年,主要推广品种以豫薯7号、豫薯8号、豫薯12号、冀薯4号为主,种植面积达全部种植面积的85%以上,占据主导地位。2012年红薯种植加工型品种主要以高淀粉型品种徐薯18、徐薯22为主,食用型品种以苏薯8号、北京553、豫薯13号为主。其中脱毒薯面积达8.2万亩,比上年增加2.07万亩。

1993年开始,正阳县梁庙乡乐堂村村民叶启营和吴喜梅夫妇,用引进的“868”变异株品种作母本,用“万斤白”变异株品种作父本,进行红薯杂交栽培试验。经过近1年的努力,1994年培育出红薯新品种梅营一号。梅营一号属高淀粉品种,食用与打粉兼用。耐旱、耐肥。梅营一号虽有蔓长的缺点,但也有粉高的优点。茎蔓粗壮,叶子呈绿色,叶片心脏形。薯块纺锤形,皮色紫红,肉白色。光滑无裂沟,口感好,香、甜、面,煮熟后味似板栗,营养十分丰富。结薯集中,薯块整齐,大薯率高,萌芽性优。梅营一号红薯1996~2000年在全国10多个省100多个县市大田示范,一般春薯亩产3500~6000千克,夏薯亩产在3000千克左右,最高突破1万千克,居示范品种之首。1999年,梅营一号在河南省科技成果交易会上荣获金奖,2000年在河南省科技成果交易会上再获金奖,并以单株93.5千克的重量,荣获“全国红薯之王”的称号。

梅营一号突出优点是“两高一优”,即产量高、淀粉率高,品质优良。经驻马店、周口、平顶山、许昌及武汉等多地试种,品种增产性能突出,平均每亩(666.7平方米)产量比徐薯18增产10%~20%。经农业部测试中心分析化验,淀粉率高达26.07%.比徐薯18提高5%~6%,是淀粉含量最高的甘薯新品种。梅营一号鲜薯每100克含粗蛋白1.3496、粗纤维1.11%、维生素C27.8毫克,品质优良。

梅营一号栽培要点:适合丘陵、山区、平原春夏薯加工区种植。栽种时注意深耕足肥。高产田氮、磷、钾适宜比例为1∶1∶2;壮苗早栽;埂栽密植;适宜栽种密度每亩(666.7平方米)春薯3500~4000株,夏薯每亩(666.7平方米)4000~4500株;促控结合,少施氮肥,多施钾肥、磷肥。一般情况下,每亩(666.7平方米)施有机肥5000千克、过磷酸钙20~25千克,硫酸钾 20~25千克。控制旺长,及时防旱排涝。

梅营一号易患无根腐病、黑斑病,不耐肥,茎叶易徒长。注意增施钾肥、打顶,封垄前后化控两次,每亩喷施15%多效唑75克加水50千克,适宜无根腐病春薯地种植。黑斑病区选用70%甲基托布津防治。

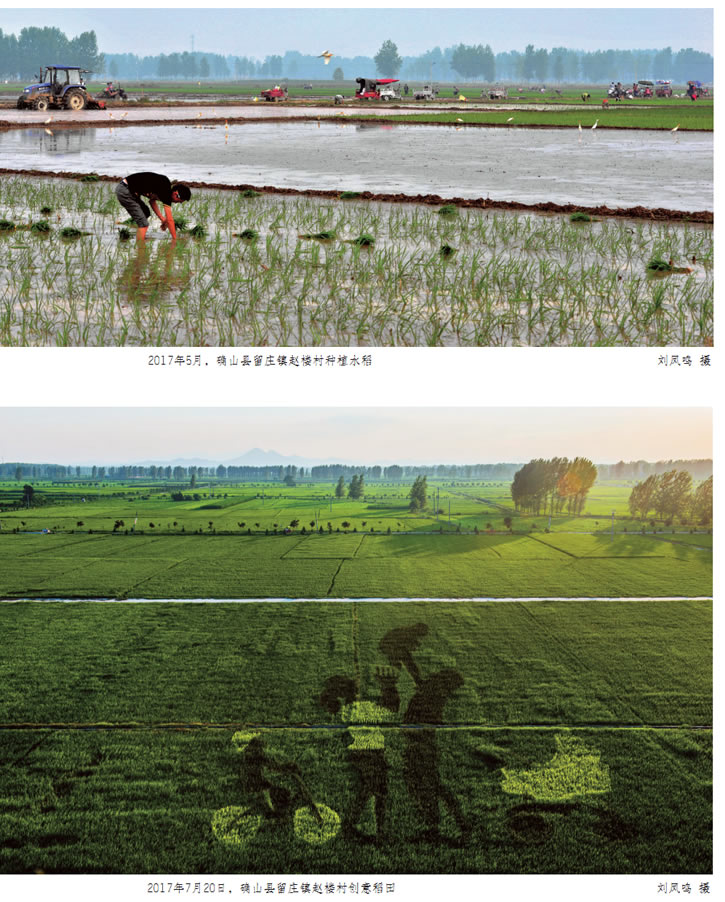

四、水稻

全市水稻主要分布在正阳、泌阳、汝南、确山、新蔡5县,其中正阳和确山面积最大。

1978~1988年,全市水稻播种面积基本稳定在1.6万公顷左右,平均1.698万公顷,平均每公顷产量3733.8千克,年均总产6338.31万千克。

1991年由于遭受了洪涝等自然灾害的影响,平均每公顷产量只有2610千克,为1978~2012年35年间产量最低的一年。20世纪90年代后,由于人们生活水平的提高和膳食结构的改善,对稻米的要求越来越高,需求量也越来越大,加之旱育稀植、抛秧等配套栽培技术的落实,面积和单产得到显著提高,稻区农民的经济收入也显著增加,农民种植水稻的积极性。

1996年,水稻生产获得丰收,种植面积比上年增加16%,总产比上年增加30.9%,单产比上年增加12.9%。全区涌现出一批高产典型:确山县李新店乡0.073万公顷(1.1万亩)水稻超高产开发田每公顷产量达到9580.5千克,比前3年增长28.7%;正阳县大林乡0.135万公顷(2.02万亩)水稻超高产开发田每公顷产量达到7603.5千克,比上年增加12.6%。1998年,全区水稻种植面积2.37万公顷,总产13956万千克。当年正阳县种植水稻1.43万公顷,总产8071万千克,种植面积和总产均居全区首位;泌阳县种植水稻0.22万公顷,平均每公顷产量7181千克,单产居全区第一;遂平县仅种植0.001万公顷,平均每公顷产量2501千克,种植面积、单产、总产均居全区末位。正阳县优质米豫粳6号种植面积由1997年的0.02万公顷增加到1998年的0.35万公顷,每公顷产量由5725.5千克上升到6115.5千克,每公顷产值突破1.2万元。出现了优质大米“北有原阳、南有正阳”的新局面。2000年,全区水稻种植面积2.257万公顷,平均每公顷产量6113.8千克,总产13798.8万千克。

此后由于水源不足和种植结构调整,汝南县水稻种植面积有所减小,由原来的0.13万公顷,减少到0.05万公顷,泌阳和确山水稻种植面积也有所减小。但正阳县水稻种植在迅速扩大,由原来的1万公顷,增加到2012年1.89万公顷。全市常年种植面积3.33万公顷,常年平均每公顷产量7200千克左右。

2012年,虽然遭受不良气候条件的影响,但由于各级政府和广大科技人员的一致努力,把损失降到最低,获得比预想较好的收成。2012年全市(新蔡县除外)水稻收获面积40万亩,比去年面积缩小3.5万亩;平均亩产545.43千克,比去年亩增产38.6千克,总产达21817.2万千克,全市水稻平均每公顷产量达8171.2千克,创1978~2012年35年来单产最高纪录。正阳县水稻种植面积28.4万亩,占全市水稻种植面积的71%,是全市水稻种植的聚集地,其他县区水稻种植面积在逐年减少。汝南县水稻平均单产达621.7千克,是全市平均产量最高的地域,但种植面积较小,只有0.8万亩。

1986~1990年,水稻种植主要推广籼优63、豫粳1号、四喜黏等品种,逐步取代二矮104、桂朝2号等品种,种植面积占水稻播种总面积85%以上。1991年开始推广豫粳6号、豫粳7号,水晶3号等品种,水稻生产由单纯的高产向优质高产方向发展,品种也由籼向粳转变,籼优63逐步被豫粳6号取代。1992年开始引进辽盐2号等辽盐系列旱稻种。1999年引进示范巴西陆和(艾巴9号)旱稻品种及开始示范种植。2000年,豫粳6号、豫粳7号、水晶3号等品种种植面积占水稻播种总面积达到90%以上。2012年水稻种植选用两优1号、9优418、扬两优6号等优质杂交高产品种,面积分别为15.2万亩、9.6万亩。搭配种植水晶3号、红光粳1号、新稻18、郑稻18等优质高产品种。积极引进示范香稻、糯稻等名优新品种,良种覆盖率达到100%。

五、高粱

全市高粱主要分布在东部低洼易涝和西部浅山丘陵地区,中部多为零星种植。1978~1980年,种植面积在3万公顷左右,1985年,全区种植1.72万公顷,每公顷单产1281.7千克,总产2204.5万千克。1986年全区种植面积1.67万公顷,此后种植面积有所减少,但20世纪80年代中后期种植面积依然维持在年均1.65万公顷水平,平均每公顷产量1041.2千克,年均总产1717.9万千克。1991年,全区种植面积1.164万公顷,平均每公顷产量548.2千克,总产638.1万千克,是1986~2000年间单产、总产最少的一年。1993年种植面积骤然缩小,由上年的0.8万公顷减少到0.401万公顷。1998年平均每公顷产量3516.5千克,创历史最高纪录。2000年全区高粱种植面积仅为0.337万公顷,总产704.5万千克。2005年0.287万公顷,2010年0.056万公顷,2011年0.051万公顷, 2012年0.049万公顷。

六、谷子

市内谷子种植主要分布在泌阳县的浅山丘陵以及上蔡、平舆2县部分乡镇。20世纪70~80年代,谷子种植面积迅速递减,1979年尚有2万公顷,1985年下滑到5333.3公顷,单产1252.5千克,总产668万千克。1986年后种植面积继续递减。1990年全区播种面积2.56千公顷,总产530.5万千克,为1986~2000年间总产最高的年份。1991年种植面积3.6千公顷,平均每公顷产量450.8千克,总产只有162.3万千克。1992年全区播种面积1.47千公顷,总产144.2万千克。1993年种植面积1000公顷,每公顷产量2655千克,为1986~2000年间单产最高的年份。1995年种植面积1.76千公顷,总产440.1万千克。1995年后,谷子播种面积比较稳定。2000年种植面积1.57千公顷,总产236万千克。2005年种植面积0.59千公顷, 2010年种植面积0.16千公顷, 2011年种植面积0.15千公顷, 2012年种植面积0.13千公顷。

七、小杂粮

市区内绿豆种植主要分布在泌阳、上蔡、平舆3县,其他县市均为零星种植。20世纪80年代末至90年代全区绿豆种植面积逐渐减少。1991年种植面积2.074万公顷,每公顷产量295.4千克,为单产最少年份。1996年种植面积0.649万公顷,为种植面积最少年份。20世纪90年代末期,人民群众生活水平提高,对绿豆等小杂粮的需求逐渐增加,全区绿豆种植面积又有所上升,2000年全区绿豆种植面积1.4万公顷,总产1588.7万千克。2005年全市绿豆种植面积7.1千公顷, 2010年全市绿豆种植面积3.46千公顷, 2011年全市绿豆种植面积3.14千公顷, 2012年全市绿豆种植面积2.92千公顷。

豌豆、蚕豆、红小豆、豇豆等类作物,各县区均有零星种植,用以调剂人民生活。进入21世纪,驿城区胡庙乡以韦岗、大韦庄山区村为主,每年种植豌豆角数千亩,供市民鲜食,并远销外地大中城市,成为特色农产品和当地农民增收的重要途径。