第二章 经济作物

第一节 花生芝麻油菜

一、花生

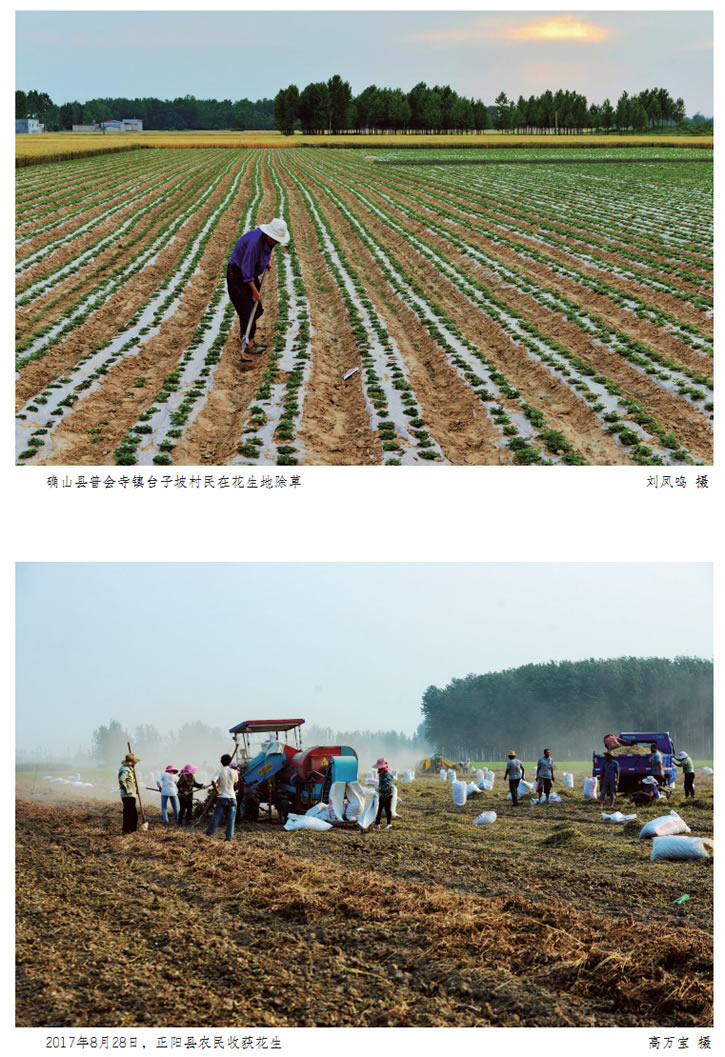

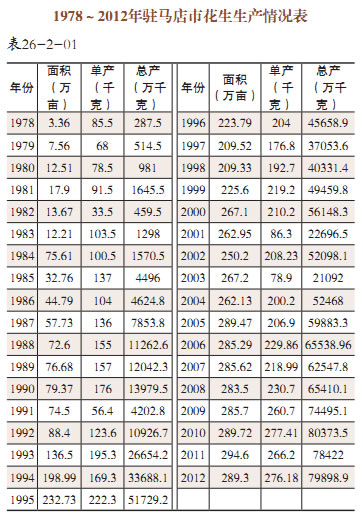

花生是驻马店市三大油料作物之一,已有800多年的栽培历史。20世纪70年代种植面积很小,多为自种自食。1970年种植面积仅为467公顷,是中华人民共和国成立以来产量最低、面积最小的年份。进入20世纪80年代,国家提高油料收购价格,激发农民科学种植花生的积极性。各地普遍推广中早熟品种,夏播取代春播成为主要播种形式,推行地膜覆盖栽培,实行间作套种,单位面积产量和经济效益显著提高,种植面积不断扩大。但1983年以前,还主要是零星种植,1978~1983年,平均年种植面积11.2万亩,平均单产76.75千克,年均总产864万千克,其中1982年,由于洪涝灾害严重,花生生产受到影响,单产仅为33.5千克,是1978~2012年35年来最低年份。1986年,全年种植面积2.97万公顷,总产量4624.8万千克。当年地区农业局农技站,在花生主产区正阳、汝南、确山、泌阳、遂平5县的71个乡984个行政村实施夏花生高产栽培技术规范应用,至1988年累计实施8.64万公顷,实施区每公顷产量2329.5千克。

随着农业生产条件的改善和夏播花生栽培新技术的推广,花生种植面积稳步扩大,品种逐渐更新,产量不断提高。1988年起,地区农业局农技站又在汝南、正阳2县的13个乡镇进行黄淮海平原花生中低产技术开发,至1990年底共开发4.99万公顷,开发区每公顷产量2589千克。20世纪80年代后期全区花生年均种植面积4.4万公顷,每公顷产量2261.96千克,总产9952.6万千克,面积较20世纪70年代面积上升2.26万公顷,每公顷单产提高1141.9千克,全区花生生产稳步发展。

1991年,全区花生种植4.97万公顷,总产4202.8万千克,每公顷产量为846千克,是1986~2000年间单产、总产最少的一年。当年起,地区农技站在正阳、汝南、确山、泌阳、遂平5县进行花生中低产区技术开发,开始引进优质高产新品种8130、鲁花九号、鲁花十三10万千克。1984~1992年是花生种植逐步发展阶段,年平均种植面积67万亩,平均单产127千克,年均总产7884 万千克。

1992年起,花生种植面积继续扩大,产量大幅度提高。1995年,花生种植面积15.52万公顷,每公顷产量3334.5千克,单产创历史最高水平。整个20世纪90年代前半期是区内花生生产快速发展的时期。1996年,开始大力推广优质花生良种种植,同时增施钙肥和微肥,花生单产有了新的提高,当年总产量占油料总产的70%以上,花生生产由原来的小宗作物发展成为区内的支柱产业。1997~1998年,由于销售渠道不畅,加上1995年、1996年花生播种面积猛增,产品积压量大,价格降低,挫伤了农民的生产积极性,花生种植面积和投入有所减少,单位面积产量降低。1999年,随着销售渠道的开拓和花生储量的减少,花生产品价格上扬,种植面积又随之扩大。2000年花生种植面积达17.8万公顷,每公顷产量3153.75千克,总产56148.3万千克,种植面积、总产均创历史最高水平。1993~2000年正阳、汝南、确山、泌阳等县是花生主产区,尤其是正阳县种植面积120万亩以上,占全市种植面积近50%,1997年被国家农业部命名为“全国花生种植第一大县” ,并获“全国油料百强冠军县”称号,全区种植面积迅速增加,单产稳步提高。当年,驻马店地区在正阳县建立花生产品交易市场,同时全国花生产品交易会在区内召开。

2001年后花生种植稳步发展,走上产业化生产,在正阳、汝南、确山、泌阳等县形成规模化种植。全市花生总种植面积稳定在280万亩左右,单产在250千克以上,占油料作物总产的94%左右。2010年平均单产277.41千克,总产80373.5万千克,单产和总产均创历史最高水平。

2012年,花生收获面积289.3万亩,总产79898.9万千克,平均单产276.18千克,同比面积减少5.3万亩,缩小1.7%;单产提高9.98千克,增长3.7%;总产增加1476.9万千克,增产1.8%。同时出现了大批高产典型:汝南县常兴镇柏丈屯村夏花生百亩攻关田平均单产达到391.2千克。在正阳、汝南、确山、泌阳、上蔡5个县实施农业部花生万亩高产创建示范片8个,共计 8.6361万亩。各点加权平均亩产 336.825千克,较非示范区的平均亩产285.28千克增产18%。

20世纪80年代以前,全区花生主要以农户自留种为主,种植户普遍缺少良种观念,品种重复单一,重茬严重,病虫害危害较大,产量非常低。20世纪80年代以后,开始重视良种选育工作,先后引进优质高产新品种8130、鲁花九号、鲁花十三、白沙1016、中花四号、豫花六号等;2000年以后,加大良种选育工作,这一时期主要引进推广豫花八号、豫花十一号等;2005年以来,加大了良种选育工作,先后引进、选育推广远杂9102、开8598、驻花一号、远杂9307、鄂花4号等。2012年全市优质花生种植面积230.1万亩,占花生播种面积的79.3%,主导品种突出,其中远杂9102、驻花1号占全市花生种植面积的60%,占优质花生种植面积的75%,搭配种植远杂9307、豫花14号、开农8598等其他优质品种。

20世纪80年代以前,全区花生零星种植,主要是人工作业。20世纪80年代后随着花生种植面积的扩大,开始机械播种,先后推广春播花生地膜覆盖、间作套种、配方施肥、病虫防控等技术;20世纪90年代以来研究推广“一穴双粒”、合理密植、补施钙肥、化除化控、药剂拌种、土壤处理、花生根瘤菌接种等技术;进入2000以来,引进了花生机械起垄、挖掘收获一体机。2008年以来,通过实施农业部花生高产创建、油料倍增计划等项目,大力推广花生起垄种植、机械收获,夏播起垄种植田块单产达到350千克以上,比平地种植增产20%左右。2012年全市花生起垄种植面积增加,确山、正阳、泌阳等花生主要种植区春播花生普遍采用覆膜起垄种植,效益显著。如确山县韩楼村花生种植大户高建,122亩夏播花生,采用起垄种植,共收获晒干花生果40748 千克,平均亩产334 千克,较邻近地块平作花生增产12.5%。花生播种基本上实现机械化,机械收获占40%左右,花生种植基本上形成较为完善的栽培技术规程。

花生大面积种植带来花生加工业的不断发展,2008年全国食品加工龙头企业维维集团、美时美客落户正阳县。截至2012年,全市花生产业化生产基本形成,全市花生炒货、花生蛋白、花生油产品加工企业30多家,花生名优品牌达10多个,其中,“正扬”“柏林”“老窦家”等为河南省名牌产品。

二、芝麻

芝麻是驻马店市的传统油料作物,全市9县1区均有种植,常年种植9万公顷。平舆、新蔡为主产县,汝南东北部、上蔡西南部有区域种植,其他县市也有零星种植。所产白芝麻以个大子饱、皮薄肉厚、色泽洁白、口味香醇等独特的优良品质享誉国内外,是传统的出口商品,年出口量500万千克左右,远销日本、韩国及欧美等20多个国家和地区。

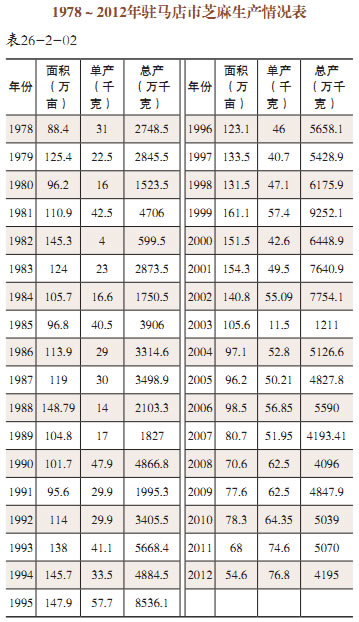

中共十一届三中全会后,国家提高油料收购价格,芝麻种植面积明显扩大。1982年因特大洪涝灾害,平均单产只有4千克,总产599.5万千克,是中华人民共和国成立以来最低年份。1986年,全区芝麻种植面积7.59万公顷,每公顷产量435千克,总产3314.6万千克。1988年,全区种植面积9.92万公顷,因洪涝灾害,每公顷产量210千克,总产2103.3万千克,是1986~2000年间单产最低的一年。1990年后,推广新品种和实施先进的耕作管理技术,产量稳定性有所提高。1991年,因洪涝灾害,每公顷产量313.5千克。1978~1992年15年间起伏较大,种植面积大致随着上年产量高低增减,最低的1978年88.4万亩,最高的1988年148.79万亩,相差60万亩。

随着芝麻栽培面积的增加和单位面积产量的提高,芝麻产品的精深加工已开始起步,驻马店市植物油集团生产的“田园”牌小磨香油获部优产品称号和国际金奖,畅销国内外市场。1992年9月,国家级“中原芝麻批发市场”在驻马店建成,使驻马店成为全国芝麻产品的集散中心。1995年,杂交芝麻品种得以推广,芝麻生产的抗灾能力明显提高,全区芝麻种植面积9.86万公顷,每公顷产量865.5千克,单产创中华人民共和国成立以来最高水平。当年在遂平和兴、新蔡龙口试行夏芝麻栽培技术标准化,取得显著成效,好的田块亩产达150多千克。1993~2002年,10年间每年种植面积稳定在120万亩以上,平均142.7万亩,约占全省芝麻面积的1/3,产量稳定性有所提高,平均亩产47千克,年均总产6706万千克,其中1999年种植面积161.1万亩,是30年来面积最大的一年,总产达到9252.1万千克,创历史新高。2000年,芝麻种植面积11.63万公顷,每公顷产量613.5千克,总产7145.2万千克,稳产性明显提高,种植规模基本恢复到20世纪50年代最高水平,但单产已翻番提高,最高单产达每公顷1950千克。

2003~2012年10年间,由于芝麻抗灾性弱、机械化程度低、种植效益低等原因,农户种植芝麻积极性有所降低,芝麻种植面积出现下滑,到2012年只有54.6万亩。这一阶段,芝麻平均年种植面积82.72万亩,平均单产55.95千克,年均总产4628万千克。相对2003年前面积有所降低,但是单产在稳步提高,其中2012年平均单产达到76.8千克,创历史新高。2012年全市芝麻种植面积54.6万亩,比2011年减少13.4万亩。平均单产76.8千克,比2011年提高2.2千克,增产2.95%。总产4195万千克,比去年减少875万千克,减少17.3%。主要分布在平舆、新蔡、上蔡、泌阳4个县,种植面积占总面积的92.67%,其中平舆县种植面积29万亩,占全市总面积的50.6%。

平舆县是全国最大的白芝麻生产基地,以盛产白芝麻而闻名全国,全县白芝麻种植面积常年稳定在40万亩左右,种植面积、总产量、年出口量均居全国县级第一位。1988年,平舆县被河南省命名为白芝麻外贸出口基地县。1997年,平舆县被国家批准为商品油料基地县,被农业部确定为白芝麻种植最佳适宜区域。1998年,平舆县被国家质量技术监督局列为“全国高产优质农业标准化生产示范区”、白芝麻标准化种植试点县。2000年、2001年连续实施国家财政支持科技扶贫白芝麻标准化生产项目建设。

2003年以前,全市芝麻种植主要集中在平舆、新蔡、泌阳、汝南、上蔡5个县。2003年以后,随着种植面积的减少,芝麻种植区域发生变化,汝南县芝麻种植面积大幅度下滑,2012年只有0.4万亩,不再是芝麻主产区,主产县平舆、新蔡、上蔡、泌阳4个县约占全市芝麻面积的90%,其中平舆县种植面积最大,约占40%,是全国芝麻生产、出口第一大县。

驻马店市在芝麻品种选育、栽培技术研究方面处于全国领先水平。先后选育出豫芝4号,驻芝1、2号,平芝7627,豫芝7号,驻芝10、11、14、15、16、18号,舆芝15、16、18号,上芝1号,上芝429等近20个芝麻品种。先后进行芝麻促控栽培、化学除草、优质高效施肥模式等技术研究,总结集成出高产稳产配套栽培技术,并通过油料培增计划、优质芝麻新品种、新技术示范推广、高产创建等项目的实施,进行推广应用,促使芝麻单产水平稳步提高。

随着市场化进程的加快,驻马店芝麻加工企业逐年增加,规模进一步扩大。截至2012年全市有芝麻产品加工企业30余家,其中市级农业产业化龙头企业2家,年加工能力30万吨左右。主要产品有食用油、水洗脱皮芝麻等20多个品种。其中市植物油集团生产的“田园”牌小磨香油获部优称号;原产地域标识品牌“正道”牌小磨香油已通过国家绿色食品认证;市顶志食品有限公司生产的“顶志”牌芝麻油直接出口,年创汇2000万元,利税达2600万元。

三、油菜

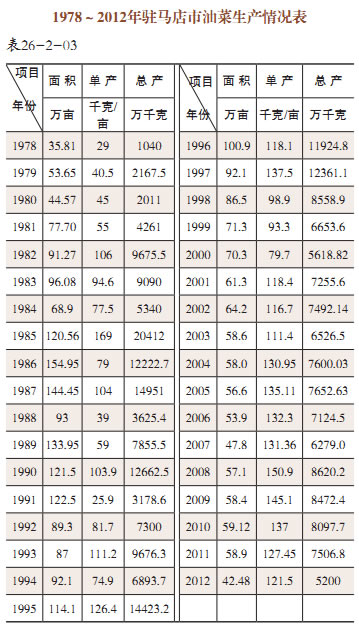

油菜是驻马店市三大油料作物之一,主要分布在泌阳、遂平、西平3县,上蔡、确山、汝南等县市也有部分种植。1978~1984年油菜生产稳步发展,年均种植面积66.85万亩,平均单产63.94千克/亩,平均总产4798万千克,生产能力处于较低水平。1985年平均亩产169千克,总产20412万千克,创历史最高水平。1986年,油菜种植面积10.33万公顷,为中华人民共和国成立后油菜种植最大面积,当年总产为12222.7万千克。1987年,油菜总产14951万千克,创历史最高水平。1988年平均单产39千克。20世纪80年代中后期是全区油菜发展的鼎盛时期。

1991年,因遇夏季洪涝影响,每公顷产量,388.5千克,总产3178.6万千克,是1986~2000年间单产、总产最少的一年。1991年后,由于国家收购政策的影响,加上油菜籽产量较低,油菜生产开始下滑。

1995年后,种植面积继续下滑,随着优质杂交油菜品种的推广,单位面积产量有所提高。1997年,油菜种植面积6.14万公顷,平均每公顷2013千克,单产创中华人民共和国成立以来最高水平。2000年,油菜种植面积4.7万公顷,每公顷产量1197千克,总产5622万千克。1997~2000年,油菜种植面积开始下滑,随着种植面积的下滑,种植区域发生了变化,主要集中在泌阳、西平、遂平、正阳等县。年均种植面积80.05万亩,平均单产102.4千克/亩,年均总产8298万千克。

2001~2012年油菜种植面积稳中略降,12年间由2001年的61.3万亩降到2012年的42.48亩,平均种植面积56.37万亩,单产稳定在100千克以上,平均单产129.8千克/亩,总产比较稳定,年均总产7319万千克。

1978~2012年,油菜种植面积变化较大,从整体趋势看,种植面积在逐渐缩小,但单产水平不断提高。油菜品种经历从甘蓝型普通油菜到常规双低优质油菜,再到普通杂交种,从普通杂交种到双低杂交种3个发展阶段。1980年前后,种植品种有甘油五号、陕油7211、陕油110、南油41、西南302、中油821等,20世纪80年代初,推广南阳41、白油1号等常规单、双低优质品种。20世纪80年代中期引进推广“秦油二号”杂交种,单产有大幅度提高。20世纪90年代引进推广华杂2号、3号、中杂油1号。2000年后引进推广华杂4号、5号、豫油4号、丰油4号、杂双2号、杂双4号等品种。

油菜栽培技术不断完善,科学种植水平不断提高,20世纪80年代前后,推广培土壅根、适时冬灌、育苗移栽、培育壮苗等越冬保苗技术。20世纪80年代以来,广泛开展油菜配方施肥、花期喷硼、合理密植、化学调控及保优栽培等方面的研究和应用。2000年以来推广机械播种、化学除草、统防统治等油菜轻简化栽培技术。

第二节 烟叶棉花

一、烟叶

(一)烟区分布 境内地形地貌多样,土壤类型繁多,气候差异较大,有3个不同类型的烤烟种植区:西南浅山丘陵旱作优质烟区、北中部平原烟区、东南湿润烟区。

1.西南浅山丘陵旱作优质烟区 西南浅山丘陵旱作优质烟区为全区最适宜烟区,位于确山县、泌阳县和遂平县、西平县的西部,耕地面积783万亩,宜烟面积665万亩。耕地多在丘陵缓坡处,坡降较大(1/1700~1/2000之间),耕层较浅,土壤黏重,伴有少许石砾块。土壤较贫瘠,速效钾含量较高,但供钾能力较低。降雨充沛,但时空分布不匀,多有春旱或伏旱发生。该区烤烟栽培技术,以实施旱作栽培技术为主,改善水利设施条件,采取冬深耕、早耙耱、适起垄、盖地膜、促根系等综合技术,改良土壤结构,提高土壤蓄水保墒能力,减少旱涝灾害。山岗丘陵区立春前起垄,遇雨雪后盖地膜保墒蓄水。育苗育根、移栽保根、中耕促根,培育庞大根系,提高下层水分利用率,提高烟田抗旱能力。

2.北中平原烟区和东南湿润烟区 是适宜烟区,北中平原烟区位于遂平县、西平县、上蔡县、汝南县等地,东南湿润烟区位于平舆县、新蔡县和正阳县等地,耕地面积1043万亩,宜烟面积561万亩。北中平原烟区和东南湿润烟区为黄淮平原,地势较平坦。土壤多黄棕壤,质地较轻。肥力中等,水利条件较好,种烟历史较久。但是,降水量充沛,雨量相对较集中。烤烟生长季节的4~6月份降雨量299.6毫米,收烤季节7~8月份降雨水344.1毫米。该区烤烟生产以提高烟叶内在品质为中心,采取冬深耕、早耙耱、高起垄、盖地膜,深栽烟、促根系等综合技术,提高排灌能力,改良土壤结构,综合防治病害,实现烤烟优质、丰产、高效。

(二)烟草品种

1.品种演变 20世纪70年代驻马店烟区种植的品种主要有“潘园黄”“净叶黄”“螺丝头”“襄引1号”“庆胜2号”“长脖黄”等多叶型品种。1983年前,种植的品种以“庆胜2号”和长脖黄为主。1984年,为解决品种的多、乱、杂问题,开始推广长脖黄,试种G140、NC89、红花大金元3个优良品种。1985年长脖黄成为当家品种,并且开始推广种植G140 、NC89,全区种植长脖黄21.445万亩,G140 种植6.5537万亩,红花大金元种植0.9564万亩,NC89种植1.2076万亩,优良品种种植比例达93.47%。1986年全区种植河南省烟草公司规定品种长脖黄、G140 、NC89和红花大金元21.68万亩,占总面积的97.6%。1987年确山县承担全国烤烟品种区域试验,西平、遂平县试种82-77品种。1988年普及推广NC89品种,由于该品种品质优良,产量适中,效益较高,其品种特性明显优于长脖黄等品种,而逐渐成为当家品种,每年种植面积占总面积的95%以上。1990年全区推广种植品种以NC89为主,以G140为辅,并且试种G80等优良品种,采取不种良种不签合同、不扶持、不收购的推广优质品种措施,在育苗上实行“四统一分”(统一催芽、统一播种、统一育苗、统一技术指导、分户管理),有效控制杂劣品种的种植,全区优良品种种植率达到97.5%,是历史上最好的一年。1994年扩大试种K326、G80、8611和红花大金元良种的种植面积,适当压缩NC89的种植面积,以解决品种单一问题。1996年种植品种仍以NC89为主。种植面积10.08万亩,占91.6%,搭配种植中烟90,种植面积0.92万亩,占8.4%,并试种特异香型品种6388品系98亩。1997年驻马店烟草分公司在泌阳县进行烤烟品种比较试验。参试品种有NC89、RG17、RG11、8111、6453、93-1等6个品种,以期筛选出适合铜山烟区种植的优良品种。同时,试种示范一定面积的K326、RG17、RG11。1998年推广种植K326、RG17等新品种,使新品种种植比例由上年的2%提高到15%。驻马店分公司在河南农大专家教授的指导下,在确山、泌阳2县建立种植K326、RG17等新品种的3个千亩示范方。由于各项关键技术措施的落实,千亩方烟叶长势良好,烤后烟叶色泽黄鲜亮、香气好、油分足。1999年推广种植K326、RG17等新品种,全区共种植新品种3.6万亩,占全区种植面积的24%,NC89种植面积压缩到9.6万亩,占全区种植面积的73%,使品种布局趋于合理。泌阳县陈庄等乡10个优质烟千亩示范方种植K326品种 1.2万亩, 生产出的烟叶香气质量较好,且香气风格突出。2000年,全区种植的NC89全部是新引进的NC89,新品种K326种植比例占41%,RG17种植比例占21%,并引进试种云烟85品种686亩。

2000~2002年,全区种植的NC89全部是新引NC89,新品种K326种植比例占41%,RG17种植比例占21%,并引进试种云烟85品种686亩。

2001年,新品种推广面积达36.3%(K326品种4.64万亩,占29%;RG17、云烟85等品种占7.3%)。

2002年,推广种植K32、RG11、云烟85、云烟87,种植比例占40%以上。

2003年,全区以种植新引NC89为主,继续推广种植K326、RG11、云烟85、云烟87品种。

2004年,以改善烟叶外观质量、内在品质和提高烟叶可用性为主攻目标,实施品种结构调整,扩大K326等品种的种植面积,

2005年,种植优良品种:NC89、K326、云烟85、中烟100、中烟101等品种。

2006年,恢复NC89品种,减少云烟85、云烟87等品种的种植面积,试种“优选一号”品种(NC89-06)。种植优良品种:NC89、云烟85、中烟100、中烟101等品种。

2007年,NC89和“优选一号”品种(NC89-06)占33.89%,云烟87占62.29%,中烟100及其他占3.82%。种植NC89、云烟85、中烟100、中烟101等品种。

2008年,瞄准“中式”卷烟的发展方向,突出“浓香型”特色,恢复NC89品种种植面积,减少云烟85、云烟87等品种的种植比例,良种普及率达到100%。种植品种以NC89、K326及云烟系列为主,同时加大驻马店市自选品种优选一号的示范及研究工作力度。优选一号,当年通过省烟草品种审评委员会的农业评审。

2009年,种植NC89、云烟87等优良品种,做好自选品种优选一号的示范推广工作。

2010年,根据当地实际,确定了云烟87和NC89两个主栽品种,良种普及率达到100%。

2.良种繁育与供应 20世纪70年代驻马店烟区良种繁育工作采取“家家种田、户户留种”的形式,政府号召烟农选用优良的烤烟品种。随后上级烟草主管部门提出“自繁、自选、自留、自用,辅之以调剂”(简称“四自一辅”)的种子工作方针,促进烟叶生产的发展。1983年烟草公司组建以后,为解决烟叶品种的“多、乱、杂”现象,采用了“四化一供”种子方针,即种子生产专业化、种子加工机械化、种子质量标准化、品种布局区域化和以县为单位统一供种。1984年后,烤烟所需种子均由各县自繁自用,即由县烟草公司统一繁育、统一收购、统一供种,一律不准烟农自留种子和种植劣杂品种,确保全部种植省定的4个良种。1989年根据河南省烟草公司对烤烟种子工作的要求,各县所需种子均由地区组织集中繁育,统一供应。具体安排西平、确山、上蔡县分别繁育G140、NC89、长脖黄,其他单位和个人一律不准繁育,繁育良种的原种由地区供应。1990年区内烟区所需种子均由上述3县供应。1990年驻马店烟草分公司研究制定《烤烟良种繁育工作方案》,具体安排NC89品种西平、确山各60亩,G140品种遂平30亩。各县所需种子均由地区统一供应,余缺统一调剂。1991年实行由地区统一组织繁育、县公司统一免费供种,以乡为单位统一催芽,村为单位统一播种,以组为单位统一集中地块育苗和管理,杜绝个人自留自育。1995年,河南省烟草专卖局组建成立4个良种繁育基地,实现育、繁、推一体化,逐步走向市场化、专业化。从此,全区所需种子均由省公司统一组织、统一签订供需合同、统一余缺调剂,省良种繁育基地统一繁育、统一加工、统一供应。1997年1月,中国烟草总公司在邓州市城郊乡刁河店正式建立豫西南良种繁育基地,由总公司、省公司、分公司三级统一管理。烟草种子的生产和包衣种子的生产,严格按照《中华人民共和国烟草行业标准》的有关规定,确保了种子的质量标准。每年繁育良种50亩左右,加工生产包衣种子60吨左右,供应南阳、信阳、驻马店3市使用。此良种繁育基地为全国26个烟草良种繁育中心之一。2002~2008年,驻马店在大量引进试种烟草新品种的同时,不断加强优良品种的宏观管理,其是品种的多样化更加显示了宏观管理的重要性和必要性。因此,在实际的烟叶生产中,考核的是植优良品种的面积及其在总种植面积中所占的比重。必须植NC89、K326、云烟85、云烟87、中烟100、中烟101、RG17等经过审定的品种。

2006~2012年,各县根据计划面积,上报包衣种子的品种、数量,市公司汇总后上报省公司,有省公司定点的良种繁育基地生产,省公司统一组织供应到市公司,市公司根据各县上报数量、品种进行发放到县公司,县公司发放到烟站,烟站根据农户种植面积进行发放或发放个育苗专业户使用。

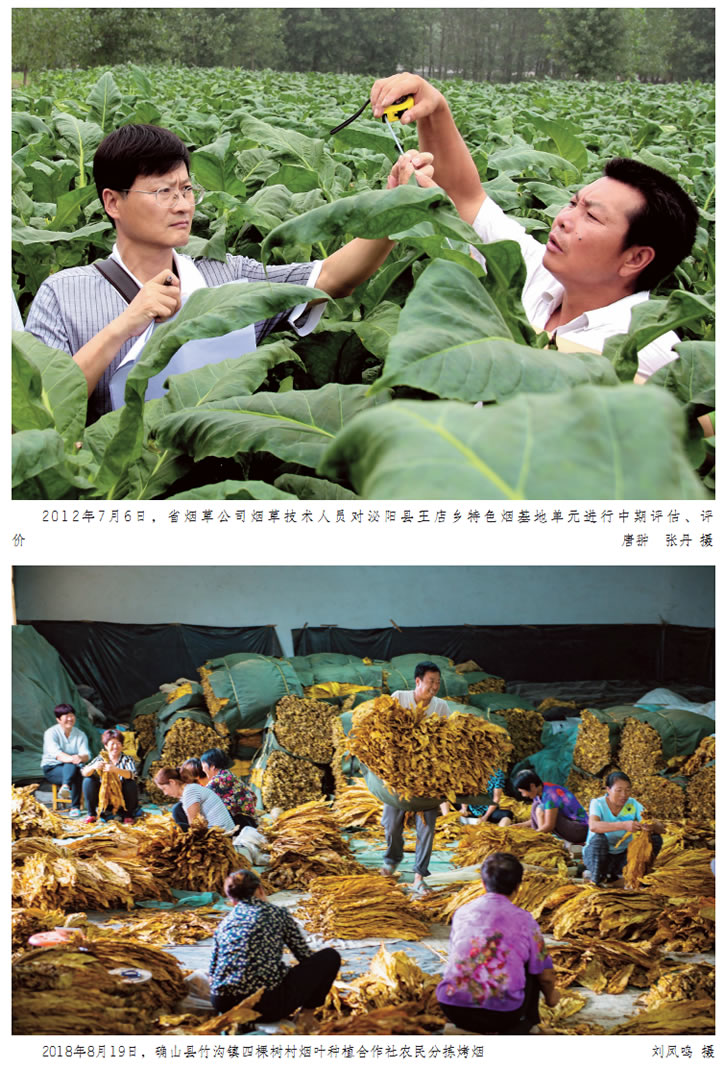

(三)烟叶基地 1983~1987年,龙岩烟厂在遂平县建设基地,面积2000亩,扶持资金70万元。1987~1989年,确山县连续3年获得“国家优质烟生产基地县”称号,其中 1988年种烟面积6万亩,收购5万担。1988~1996年,哈尔滨烟厂、合肥烟厂先后在遂平县建基地,面积均为1万亩,分别扶持资金80万元、40万元。1990~1998年,驻马店烟厂在遂平县建设基地,每年基地面积在1万~5万亩之间,扶持资金60万元/万亩。1991年,总公司在确山烟叶基地安排300万千克烟叶全部调往许昌烤烟厂(其中包括省公司90万千克)列入省内储备计划。1992年认真落实“三二三五”工程(即抓好3个主产县、20个万亩乡、3万亩优质烟基地、5亩以上的种烟户),优质烟叶基地建设取得重要进展,全区种烟32万亩,收购86万担。烟叶基地分布在遂平、确山、西平、上蔡、泌阳5个县的20个重点乡,总面积16.2万亩,总产量32.4万担,平均单产104千克,均价2元/千克,上等烟占10.8%,高出全区6%的上等烟比例。遂平县种烟高达12.5万亩,收购23万担,被河南省烟草专卖局定为“优质烟生产达标县”,誉为“豫南一枝花”。 根据形势发展的要求,由驻马店烟厂和遂平县阳丰联合实施“厂县挂钩”工程,建设优质烟基地。当年楚雄烟厂也在遂平县建设基地,面积4万亩,扶持资金80万元。1993~1996年,青岛烟厂在遂平县建设基地,面积5000~1万亩,扶持资金30万~50万元。1995年,根据省局(公司)出台的《关于1995年省内烟厂优质烟基地的意见》,遵循“统一规划、强力推行、互利互惠、共同发展”的原则,以利益关系为纽带,先后与驻马店、蚌埠、合肥等烟厂,在遂平、确山、泌阳、西平等县建立厂县挂钩基地6万亩,基本实现基地化的要求。1996年全区共建烟叶基地10.1万亩,其中:蚌埠烟厂3万亩,青岛烟厂3万亩,上海烟厂1万亩,芜湖烟厂5000亩,驻马店烟厂2万亩,漯河烟厂6000亩,产前投入扶持资金总额1340万元,平均每亩122元,主要用于烟用物资价格补贴、炕房改建、打井配套等。1997年,建烟叶基地17.4万亩,其中省外烟厂基地6.6万亩。省烟草公司在确山县建设省直控基地,面积3.75万亩,扶持资金225万元;驻马店烟厂在确山县建设基地,面积1万亩,扶持资金124.5万元。

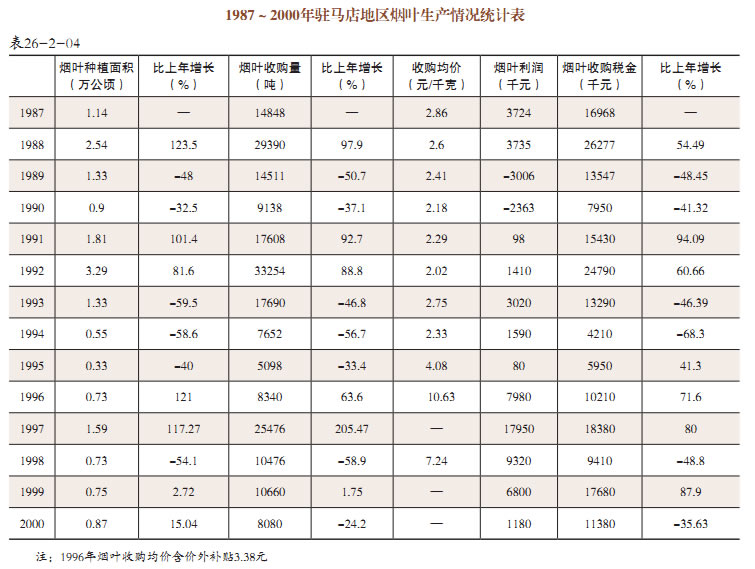

(四)烟叶生产 区内烟叶生产以烤烟为主,上蔡、西平等县烤烟生产已有60多年历史。1983年地区烟草专卖公司成立后,对烟叶的种植、收购、加工等进行统一经营管理。1986年,区内烟叶生产处在一个高峰期,各县均有种植。西平县种植6.04万亩,产量3740吨;确山县种植3.85万亩,产量3377吨;泌阳县种植3.6万亩,平均亩产60千克;汝南县大力提倡农民种植烟叶,全县种植面积2935亩。1987年,在全省烟叶质量大检查中,确山烟叶位居全省第二,被评为烟叶生产先进单位。当年国家烟草总公司确定确山县为优质烟叶生产基地。1988年,区内各级政府指令种植,并实行奖惩政策,全区烟草种植面积大幅增长,共种植38.1万亩,较上年增加123.5%。1988后,烟叶生产有所下降。

1992年,全区烟叶生产落实“三二三五”工程(即抓好3个生产县、20个万亩乡、3万亩优质烟基地、5亩以上的种烟户),普及“三化”(良种化、规范化、科学化),提高单产、提高质量,增加生产投入。全区落实种烟面积49.4万亩,为历史最高水平,是区内烟叶生产第二个高峰。其中40亩以上成方连片面积占68.7%;优良品种率达到95%以上,营养袋(块)育苗占90%以上,起垅移栽面积占总面积90%以上,地膜覆盖面积5.31万亩。普遍实行了科学配方施肥。当年全区共收购烟叶33254吨,占年计划的170.7%,平均等级合格率83%,但上等烟仅占6%,低于全省平均水平14个百分点。1992后,烟叶种植面积连续多年大幅下滑。造成烟叶种植面积连年下滑的原因,主要是粮食及其他经济作物涨价,烟叶收购价虽也上调25%,但相比之下,价格优势仍不明显;加之前几年烟农种烟积极性受挫未恢复,烟叶生产本身环节多,技术性强,投入相对较多的先天不足都导致烟叶生产恢复缓慢。

1995年,全区烟叶种植面积继续下滑,烟叶种植面积7万亩,实收面积不足5万亩,较上年下滑3万多亩,全区烟叶种植面积还不及生产高潮时期1个主产县面积。除遂平、西平2县外,其他烟叶主产县已名存实亡。全区烤烟收购完成5098吨,烟叶经营利润8万元,税收完成595万元,都是历史最低水平。上等烟叶比例达到49.6%,较上年的19.6%上升30个百分点,是历史最高水平。

1996年,全区烟叶种植面积11万亩,较上年有较大程度的恢复,扭转了1992年后连续大幅度滑坡局面,开始走向恢复性增长新阶段。全年烟叶收购8340吨,较上年增长63.6%。上等烟收购3298吨,占全部收购量的38.5%。全区收购均价7.25元/千克,加上价外补贴,烟叶均价实际达10.63元/千克,比上年增加6.55元,均价提高160%。全区亩产值达985.5元,每亩比上年增加485.5元。但当年花叶病和涝灾危害比较严重,尤其遂平、西平县,花叶病造成部分烟农60%~70%的种烟收益损失,挫伤部分烟农的生产积极性。

1997年,全区烟叶种植面积迅速发展,规模种植水平明显提高。全区烟叶种植面积23.9万亩,较上年增加12.9万亩。全区万亩大乡4个,千亩大村48个,10亩以上的种烟大户1361个,30亩以上连片面积10.95万亩,占烟叶种植总面积的45.82%。当年为扩大烟叶种植,地委、行署主要领导带领地直局委负责人在驻马店卷烟厂召开高规格现场会,确定把烟叶生产作为富民、富乡的支柱产业。地委、行署组织各种烟县的县委书记、县长赴云南考察学习。地区烟草局从系统内选拔20名副科级干部,经过技术培训,由组织部门下派到20个种烟大乡(镇)任副职。在地区烟草局组建烟叶生产科,地、县、乡成立烟叶生产领导小组,下设办公室,充实人员,配备车辆,落实经费。

1999年,全区贯彻国家烟草总局“控得住、稳得住”的烟叶生产指导方针,坚持计划种植,进行规模发展。共种植烟叶11.3万亩,收购烟叶1066万千克,是区内第三次烟叶生产高峰。通过与河南农业大学等科研部门联系,积极进行“铜山”优质烟生产开发和优质高香气烤烟综合技术开发。在示范区重点推广培育壮苗、平衡施肥、化学抑芽、成熟采收、科学烘烤、病虫害综合防治等技术,使大田烟株生长生育整齐一致,优良品种特征充分显现,烟叶成熟落黄充分,色度改善,香气质提高,香气量增加。8月上旬,国家烟草总局在区内召开“优质高香气烤烟综合技术开发评议现场会”,国家局领导和与会代表对区内烟叶质量给予好评,认为烟叶质量已达到或接近巴西、津巴布韦等国家的生产水平,实现区内烟叶发展史上的历史突破。

2000年全区通过合同落实种植面积13万亩,千亩示范方由40个扩大到60个,植烟乡由80个调整到60个。其中:万亩乡6个,5000~1万亩乡6个。千亩村60个,种烟面积6.3万亩,占种烟面积的39%;种烟5亩以上农户19347户,种植面积8.87万亩,占种烟面积的55%。基本上做到烟叶种植向生态环境和社会环境双适宜的大县、大乡、大村、大户专业转移,实现规模种植。当年烟叶生产加大新技术推广力度,年内举行全区性新技术推广现场会3个,落实漂浮育苗、新品种“云烟85”试种、“灭克”应用、小苗膜下移栽等技术。加大对“铜山”烟叶开发力度,“铜山”烟叶开发范围由2个县扩大到3个县,开发面积由7万亩扩大到10万亩。全年收购烟叶16.2万担,销售新旧烟叶21.5万担。

2000年,河南省烟草专卖局(公司)把驻马店市列入全省“四山五区”开发和创“四山”优质烤烟品牌的重点产区。驻马店全区种植烟叶面积15.8万亩,收购810.9万千克。

2001年,驻马店狠抓“铜山”优质烟基地开发和60个千亩示范方,全市烟叶生产整体水平有很大提高,得到了国家局、省局和地方政府及省内外烟草专家的肯定。并在烟田中后期进行管理评比,使全市烟田达到无花、无杈、无虫害、无草荒、无套种,烟田整体长势均匀一致,能够做到成熟采收、科学烘烤。4月驻马店市烟草局(公司)登记注册“金铜山”牌烟叶商标,成为河南省第一个优质烟叶注册商标。

2002年,通过制定《驻马店市2002年烟叶工作考核评比办法》,对大田管理进行监督,确保各项技术措施落到实处。

2003年,驻马店全市种植烟叶面积10.48万亩,收购853.5万千克。为进一步提高烟叶质量,各县在优质烟千亩示范方种植大麦等绿肥作物,在大麦长至孕穗时,及时用大型旋耕机深翻掩青。推行绿肥掩青的烟田所产烟叶易落黄,烟叶油分、香气也有增加。

2004年,通过在烟叶移栽时查苗补缺,及时覆盖地膜,栽后10天及时中耕,栽后45天揭膜培土,栽后三周每亩追施3千克硝酸钾等大田管理措施,提高烟叶生产水平。

2005年,驻马店全区种植烟叶面积6.53万亩,收购97.9万千克。 6月份下发抓好烟田管理工作的紧急通知,要求抓好抗旱浇烟,土脚叶采收和及时中耕除草等工作,确保烟叶生产丰产丰收。随后组织相关人员进行考核,并及时通报考核结果,促进大田管理水平的整体提高。

2006年,组织全市烟叶大田管理观摩,西平县在全市各县之中名列前茅。检查组到西平县芦庙乡韩庄村烟田进行检查,认为芦庙乡春烟长势喜人,丰收在望,管理措施到位,烟田无花、无杈、无杂草、无病虫害。检查组在蔡寨乡烟田检查时认为,麦烟套种的烟叶长势目前已接近春烟,烟株生长健壮,后劲很足。

2007年,驻马店全区种植烟叶面积6.6万亩,收购48.7万千克。年内组织检查组对中耕培土、烟田除草、叶面喷钾、病虫害防治措施的落实到位情况进行检查,并针对全市遭受大、暴雨袭击,重点检查烟田排涝工作。通过检查督促,减少因受淹造成的损失。

2008年,全面推广标准化烟叶生产技术。

2005年至2012年,按照国家局建设现代烟草农业“一基四化”的要求,驻马店更加注重烟叶基础地位的作用,更加重视生产规模的稳定,狠抓烟叶生产基础设施和标准化烟站建设,提高专业化、社会化、机械化服务水平,进一步减少烟农投工投劳,降低种烟劳动强度。

二、棉花

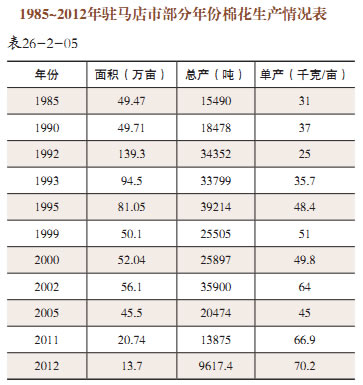

棉花在全区经济作物种植中占有重要地位。全市曾普遍种植,是大宗农产品,新蔡县、泌阳县是全区的两大棉区。

20世纪80年代,区内棉花种植面积较以前逐渐下降,由1980年的70万亩下降到1985年的不足50万亩。1985~1986年,一部分农产品价格放开后其价格上涨过多,种植棉花的比较效益偏低,棉花生产出现滑坡,导致棉花产量减少,全国棉花供应紧张。而同期棉纺工业快速发展,棉花由相对过剩转向供不应求。1987~1990年国家连续3次调整棉花价格以促进棉花种植。

进入20世纪90年代,棉花价格上调加之优良品种的推广,棉花的种植效益不断增加,1992年全区棉花种植面积达到139.3万亩,创全区棉花种植面积的历史新高。但病虫害、洪涝等自然灾害严重导致单产大幅下滑,仅为每亩25千克,种植棉花收益剧减。受此影响,1993年全区棉花种植面积大幅缩减至94.5万亩,减少44.8万亩。1994年,全国因棉花减产导致供求矛盾突出。为迅速改变棉花短缺的局面,国家大幅(高达59%)提高棉花收购价格,以弥补农用生产资料价格和市场粮价上涨等因素的影响,缓解供求矛盾,提高植棉效益,1995年国家再次大幅度提高棉花收购价格(高达28.7%),使标准级皮辊棉的实际收购价格提高到每吨1400元。尽管如此,种棉花投入多,风险大,劳动强度大,费工费时,比较收益不高,不如种植其他经济作物如水果、熟菜。棉农的种棉积极性不高,全区棉花生产逐年下降。当年种植面积81万亩,种植区域缩小,布局不断集中。

1995~1999年,棉花连年丰收。1995年以后西方一些国家对中国的棉纺制品出口采取限制政策,棉纺企业效益下降,国内棉花再次出现阶段性过剩。随着需求量的减少,种植面积和产量也逐年减少,严重供过于求,棉花价格呈下降趋势,标准等级皮棉从每吨1.3万~1.5万元下降到1999年底的每吨0.85万元,

1999年以前,棉花流通体制及棉花价格的基本特征可概括为:收购环节实行合同定购,由供销社统一收购;在销售环节,由国家计划分配,供销社统一经营,不放开棉花市场。所以,多年来中国棉花价格不是在市场竞争中形成,而是由政府根据国内棉花的供需状况来确定棉价。这种购销体制及棉花价格的形成,最突出的特点是僵化,不能及时适应变化了的市场情况,少则一年,多则几年价格不动。当棉花供过于求时,价格不能及时下降(如1996年、1997年);当棉花供不应求时,国家又往往不能及时提高价格(如1992年、1993年),“卖棉难”与“买棉难”交替出现,供不应求时收购环节抬级抬价,供过于求时压级压价,使棉农面临的价格风险非常大。1999年,棉花价格逐步放开,价格波动较大。

2000年年初,棉花收购价格有所上升,为每吨0.95万~1.0万元左右。但主要是高等级棉花,大众品级的棉花仍在低位徘徊。由于棉花库存减少及纺织业重整旗鼓,棉花需求增加,加上全区秋季种植结构调整力度加大,全区棉花种植面积出现回升。2005年以后,由于种植比较效益低,加之管理费工费时,收获周期长,棉花种植面积逐年下降。

2011年,全市棉花面积下降到20.74万亩,是最少的一年。

2012年,全市种植棉花13.7万亩,平均单产70.2千克,总产9617.4吨,同比面积减少7.04万亩,单产增加3.3千克,总产减少4257.6吨。面积为中华人民共和国成立以来最低,单产则为中华人民共和国成立以来新高。

2012年主要栽培品种为国抗杂2号、豫杂2号、冀杂1号、冀杂2号、百棉1号等,优良品种覆盖率达100%。新蔡县继续承担农业部万亩棉花高产创建项目,经省市专家实地测产验收,项目区平均亩产皮棉101.11千克,完成亩产皮棉100千克的目标任务。

第三节 瓜菜麻类

一、瓜菜

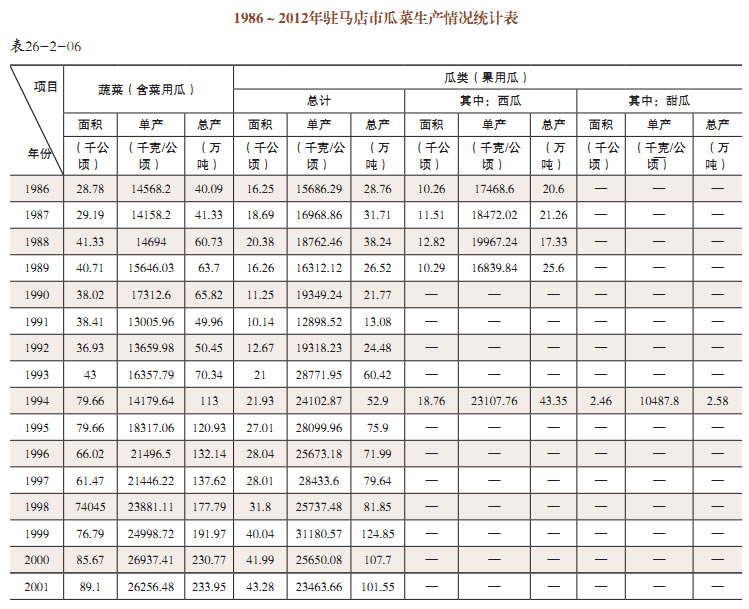

(一)瓜类生产

1.西瓜种植 各县区普遍种植西瓜。西平、确山、平舆、正阳等县种植西瓜的历史悠久,但在1978年以前,三级核算队为基础,农民自己没有选择种西瓜的权利,种植西瓜以生产小队为主,面积较少,多在荒坡地栽种,主要农民自己食用。种植品种为本地品种,秧长瓜大,生长期长。实行家庭联产承包责任制后,市场开放,农村允许多种经营。农民为增加收入,开始大面积种植西瓜并更新种植品种。1984年春季,驻马店市的农业科技工作者从中国农科院郑州果树所开始引进推广西瓜杂交一代品种,其代表品种为新澄杂交一代、8155等。1986年,河南省农业厅在开封组织召开全省西瓜鉴评会,1989年,河南省农业厅又在郑州组织召开全省西瓜鉴评会,驻马店地区选送的西瓜品种两次均有品种被评为优质西瓜,总分均居全省第二名,仅次于开封。20世纪80~90年代,区内西瓜主要栽培模式有天地膜覆盖、地膜覆盖、间作套种等。天地膜覆盖西瓜一般在每年2月上旬育苗,3月中旬定植,5月下旬上市,经济效益较好,亩产值可达2000元以上。地膜覆盖西瓜6月下旬上市,20世纪90年代地膜覆盖西瓜亩产值1000元以上。2012年,全市西瓜栽培面积38万亩,主要分布在确山、遂平、泌阳、驿城区等地,西瓜亩产亩产值3000~4000元,经济效益较好;全市西瓜种植大县常年栽培面积均在2万~5万亩,个别县个别年份突破7万亩。西瓜栽培已成为农民致富的一条有效途径。

2.甜瓜种植 甜瓜栽培历史悠久,农民多有种植习惯和种植技术,品种以薄皮甜瓜为主,但面积较小,且分散。1980年以前大多是农民自己食用。1980年后,市场开放,允许多种经营,农民为增加收入,开始大面积种植,而且逐年扩大。1996年,随着亚世达现代农业示范园的建立,驻马店地区先后引进了一批厚皮甜瓜品种,但推广面积较小。虽然栽培面积小,但对河南省厚皮甜瓜的引进和推广起到了较好的示范带动作用。2012年,泌阳县赊湾镇十里村日光温室蔬菜基地引进翠宝甜瓜栽培,春提前栽培,6月上旬上市,每千克售价达12元以上;秋延后栽培,元旦春节上市,每千克售价可达20元以上;该品种亩定植5000余株,每株结瓜3~5个,单个瓜重400~500克,每亩产值可达8万~10万元,是全市日光温室高效栽培的推广模式之一。

(二)蔬菜生产 全市乡村均有种植蔬菜的传统。1978年以前,三级核算,队为基础,农民吃菜主要由有生产小队统一种植,每天给各户分配,城镇郊区有蔬菜队专门种菜,城镇居民凭菜票在国营菜店购买;1978年以后,土地承包到户,农民有种植的自主权,蔬菜销售市场逐步放开,蔬菜种植面积逐年扩大,花色品种增多,蔬菜生产也成为农民增收的一条有效渠道。种植蔬菜之地皆为水源、土壤条件较好的耕地。种植品种分为春季蔬菜和秋季蔬菜。春季常见蔬菜有黄瓜、辣椒、西红柿、茄子、豆角、韭菜、苋菜、荆芥、空心菜、丝瓜等;秋季常见蔬菜有大白菜、黑白菜、萝卜、红萝卜(胡萝卜)、蒜、菠菜、芫荽、芹菜、冬瓜、南瓜(倭瓜)、洋白菜(包菜)等。1986年,塑料大棚蔬菜栽培在全区快速推广,秋延后栽培以芹菜为主,春提前栽培有黄瓜、番茄、西葫芦等喜温类蔬菜。1990年秋季,汝南县园艺站引进推广节能高效日光温室建造与栽培技术,黄瓜、茄子、番茄、辣椒等喜温类蔬菜均可以越冬栽培,该项技术的引进和推广仅迟于山东寿光1年,是河南省最早引进的县区之一。1995年温棚蔬菜成为全区的一项重点工作,驻马店地区行署成立温棚蔬菜生产领导小组,下设办公室,办公室设在驻马店地区农业局,掀起驻马店地区以日光温室为代表的温棚农业发展高潮。1996年后,随着高效农业示范园的建立,又引进彩椒、樱桃番茄、耐贮番茄、水果黄瓜等特种蔬菜,“日光温室茄果类蔬菜优质高效栽培技术研究与应用”“日光温室鲜细菜栽培灾害性天气的发生与防御技术研究及应用”“塑膜温棚新技术开发与应用”等一批科技成果通过鉴定并获奖,推动驻马店地区蔬菜生产的发展。

2007年10月30日,驻马店市人民政府出台《关于加快我市蔬菜生产发展意见》的文件,明确全市蔬菜生产的发展重点,包括汝南、确山、驿城区、遂平等3县1区,市财政每年拿出100万元扶持蔬菜生产重点县发展。

2010年,驻马店市机构编制委员会发布《关于成立市蔬菜办公室的通知》文件,批准成立驻马店市蔬菜办公室,事业单位,正科级规格,编制3人,主要职责是负责协调菜篮子工程建设,指导全市蔬菜、食用菌生产和结构调整,负责蔬菜、食用菌新品种、新技术的引进、试验、示范与推广工作。市蔬菜办的成立,使全市蔬菜“放心菜”生产、蔬菜标准园创建、蔬菜基地建设、农业部蔬菜产情调度等各项工作有条不紊地进行。

2012年8月,市农业局成立“放心菜”生产领导小组。按照《驻马店市实施食品安全四大放心工程工作方案的通知》和《河南省农业厅放心菜工程实施方案》,为确保放心菜工程扎实有效地开展,市农业局制定下发《驻马店市农业局关于印发驻马店市放心菜工程实施方案的通知》,驻马店市及各县区均成立“放心菜”生产领导小组,制订工作方案,为全市“放心菜”生产、销售的全过程奠定了基础。2012年,汝南、西平2县被国家发改委、农业部确定为全国蔬菜生产重点县,创建农业部、财政部现代农业蔬菜示范基地1个,国家级蔬菜标准园2个,汝南县蔬菜基地被河南省科技厅认定为省级农业科技蔬菜示范园,汝南县通过有机蔬菜示范县国家级验收。

2012年12月底,畜—沼—菜生态高效生产模式已开始在全市推广,蔬菜生产模式已由过去的一家一户生产销售的小农经营模式向规模化、标准化、品牌化、商品化、产业化现代农业经营模式转变,蔬菜生产已成为驻马店市《2012~2020年现代农业发展规划》的重要组成部分。全市完成无公害蔬菜产地认定和产品认证 62个,总面积32万亩,主要种类有生姜、萝卜、白菜、黄瓜、番茄、甘蓝、黄花菜、草莓、西瓜、双孢菇、木耳、香菇等;无公害蔬菜双认证面积占全市蔬菜栽培面积170万亩的18.82 %;双认证面积主要是设施蔬菜栽培和特种蔬菜栽培,其中设施蔬菜栽培双认证面积为22 万亩,占无公害蔬菜双认证面积的 68.75%,特种蔬菜双认证面积 10万亩,占无公害蔬菜双认证面积的31.25 %。制定8项无公害蔬菜生产技术规程,并通过市技术监督局公开发布,分别是:DB4117∕T35—2007日光温室宝塔菜花秋冬茬无公害标准化栽培技术规程、DB4117∕T36—2007日光温室彩色椒秋冬茬无公害标准化栽培技术规程、DB4117∕T37—2007日光温室黄瓜越冬—大茬无公害标准化栽培技术规程、DB4117∕T38—2007日光温室越冬大茬嫁接番茄无公害标准化栽培技术规程、DB4117∕T39—2007日光温室耐贮运番茄越冬一大茬无公害标准化栽培技术规程、DB4117∕T40—2007日光温室秋冬茬西芹无公害标准化栽培技术、DB4117∕T41—2007日光温室网纹甜瓜冬春茬无公害标准化栽培技术规程、 DB4117∕T41—2007日光温室樱桃番茄越冬一大茬无公害标准化栽培技术规程等。

市内露地蔬菜生产品种主要有西平的蒜苗、平舆的黄花菜、汝南的大葱、邵店的生姜等,均已成为地方名产,远销省内外。节能高效日光温室蔬菜栽培,塑料大棚春提前、秋延后蔬菜栽培,露地特色蔬菜的集中连片规模化栽培等逐渐成为各县区调整农业种植结构、增加农民收入的一项有效措施。

二、麻类

麻类作物在全区经济作物种植中曾经占据重要地位,不仅种植区域广,且种植面积大。1986年开始,市场需求萎缩,价格持续走低,且生产费时、费工、费水,种植面积逐渐减少,由历史最高水平1985年的72.7万亩,锐减至2000年的1.2万亩,产量也由历史最高水平1985年的7.62万吨减至2000年的0.15万吨。2000年以后,麻类仅在部分县的部分乡镇零星种植。2005年全市麻类种植面积0.34千公顷,产量仅为921吨,创历史新低。2010年种植面积1.8千公顷, 产量7768吨,2011年1.85千公顷,产量8244吨,2012年1.87千公顷,产量8875吨。

第四节 食用菌中草药

一、食用菌

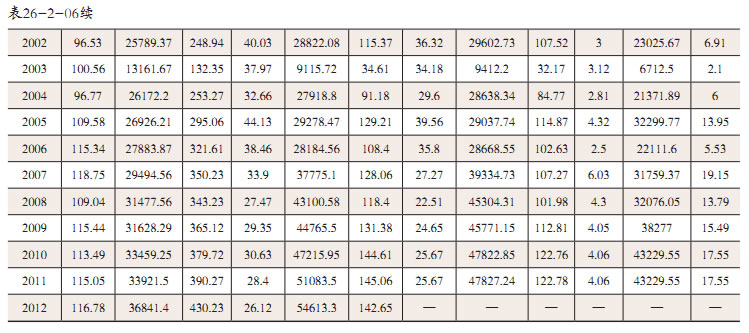

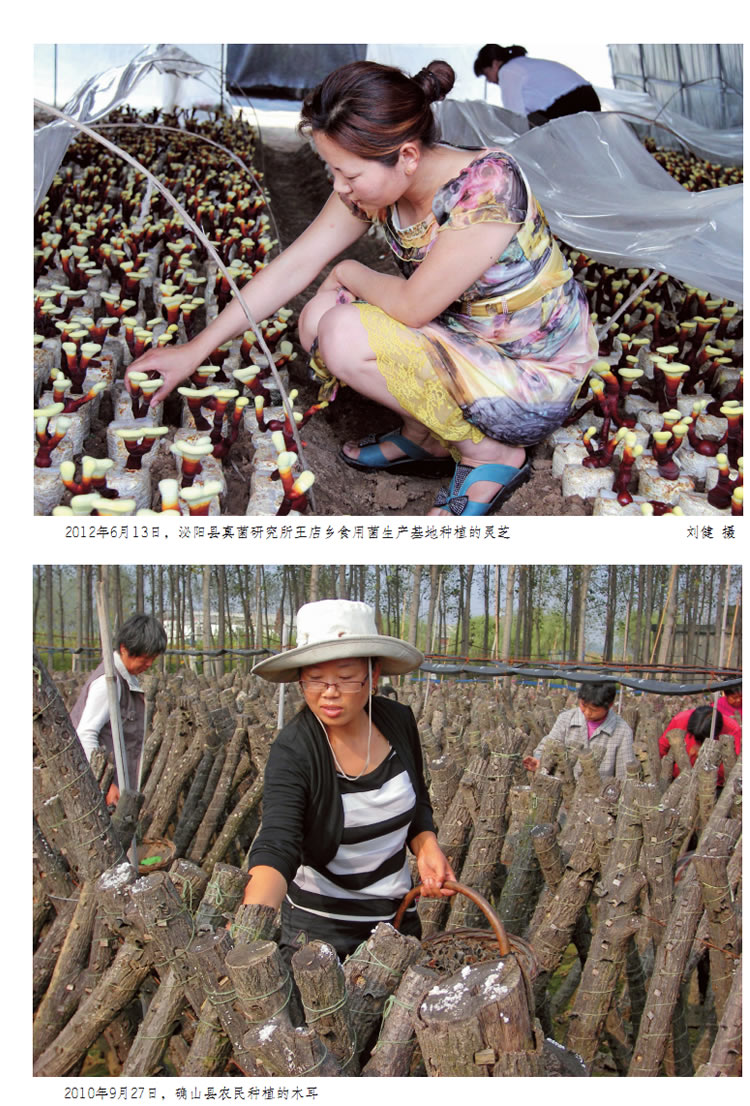

1972年3月中旬,由泌阳县农林水局、财政、税务局等组织到湖北省保康县、房县、南漳县参观考察椴木黑木耳、银耳的人工栽培。参加人员有泌阳县领导杜炳道、李震熙、李怀德等,各乡镇有禹宗本、李书法、张兆瑞等。

1972年4月上旬,根据泌阳县政府的安排,在泌阳县王店乡政府建立真菌试验站,站长禹宗本,副站长昌国显。当年进行规模的椴木黑木耳、银耳人工栽培试验,到1972年7、8月份,采摘第一批银耳,9月份采摘黑木耳。1973年进行小面积推广,在泌阳王店乡周庄、岗庙岭、台山河等进行6万段椴木银耳栽培,取得很好的经济效益。

1974年,在泌阳全县进行大规模推广,王店、铜山、马谷田、盘古、黄山、板桥、老河等乡镇进行椴木银耳、黑木耳栽培,成为全县脱贫致富的好项目。

1975年,泌阳县以禹宗本为主编写《银耳椴木栽培法》《黑木耳椴木栽培技术》《平菇人工栽培》等教材,在全县进行技术培训。

1976年,泌阳县铜山乡王明奎种植椴木银耳,年产值达万元,是泌阳县农村的首家万元户,在全县进行表彰。

1978年,泌阳县开始用棉籽壳栽培平菇、黑木耳、银耳等食用菌品种。

1978年以前,全区的食用菌生产以平菇为主,由于受农村三级所有、生产队为基础的影响,销售市场没有放开,因此,品种少,规模较小。1978年以后,随着土地承包到户经营,销售生产逐步放开,农民有了生产和经营的自主权,食用菌生产规模逐年扩大,品种也逐年增多。1980年,汝南县从新乡百泉引进平菇菌种,并在县农技站建立制种基地,同时在三里店乡推广种植。1981年至20世纪90年代初,泌阳县沙河店乡从福建古田学习银耳袋栽种植技术,鼎盛时期年栽培300万余袋,每袋成本0.5~0.6元,产银耳0.1千克,每千克售价12元,每袋可获纯利0.5~0.6元。

1984年4月20日成立泌阳县食用菌协会,会长张振喜,副会长王明奎、禹宗本、安晨明。1986年,汝南县水屯乡已开始种植平菇。1987年4月2日,泌阳县食用菌协会第二届会议召开,会长张振喜,副会长禹宗本、安晨明、昌国显。1991年4月4日,泌阳县食用菌协会第三届会议召开,会长张振喜,副会长禹宗本、安晨明、昌国显。993年在全县推广代料香菇栽培,达2000万袋。1993年,汝南县老君庙镇、张楼乡引进种植黑木耳、金针菇。1996年,在泌阳全县推广代料香菇栽培,达4000万袋。1998年,全国香菇技术研讨会在泌阳县召开,来自全国20多个省区市的2000多名客商参加。1999年,全国香菇新产品、新技术经济贸易洽谈会在泌阳县召开。

2000年3月,平舆县食用菌生产基地建设办公室成立。办公室根据中国食用菌协会提供的国内外需求信息和平舆县的区位优势,对食用菌生产基地建设进行规划,规划以东皇庙乡、古槐镇、十字路乡为中心,辐射全县其他乡(镇)。是年全县共生产平菇20万袋、袋装香菇450袋、双孢菇25万平方米,初步形成以东皇庙乡为中心的优质香菇交易市场。乡村财政和广大菇农都获得较好的经济效益。2002年,泌阳县举办国际香菇研讨会,来自50多个国家和地区的代表参加研讨会,交易额达6.2亿元。福建、浙江、北京等地常长年有1000多人在泌阳县大量收购香菇。泌阳香菇俏销美国、韩国、新加坡等30多个国家和地区。

2007年,驻马店市委办公室、驻马店市政府办公室发布《关于大力发展食用菌生产的意见》文件,制订全市发展食用菌生产的扶持措施和相关优惠政策。2007年11月 ,河南省食用菌菌种企业检验人员与生产技术人员资质培训班在驻马店市泌阳县举办。2007年12月27日,驻马店市食用菌协会成立。2008年7月,驻马店市食用菌研究重点实验室在驻马店市农科所揭牌成立。2008年10月,国家食用菌产业技术体系驻马店综合试验站成立。2009年4月,《地理标志产品泌阳花菇》通过了有国家技术质量技术监督局组织的专家评审。2009年,中国食用菌协会开展“小蘑菇新农村行动计划”申报活动,驻马店市泌阳县官庄乡王和村、泰山庙乡乔庄村、杨家集乡大禹庄村,西平县环城乡道庄村、重渠乡敬庄村,上蔡县百尺乡朱庄村和确山县留庄镇张里村7个村委被授予“中国小蘑菇新农村示范村”称号。

2010年,驻马店市机构编制委员会发布《关于成立市蔬菜办公室的通知》文件,批准成立驻马店市蔬菜办公室,事业单位,正科级规格,编制3人,主要职责是负责协调菜篮子工程建设,指导全市蔬菜、食用菌生产和结构调整,负责蔬菜、食用菌新品种、新技术的引进、试验、示范与推广工作。2010年12月,河南省食用菌菌种企业检验人员与生产技术人员资质培训班在驻马店市西平县举办,驻马店市及开封市、三门峡市等地的学员50余人参加培训。2010年泌阳县获全国十大食用菌优秀基地县称号。

2011年9月16~17日,河南省经济作物推广站在郑州召开夏香菇生产座谈会,驻马店市西平双龙、上蔡文强食用菌专业合作社、泌阳县真菌研究所、市农科院食用菌综合试验站、市蔬菜办等8位参加会议并分别介绍经验。2011年,全市夏香菇栽培600万袋,实现产值6000万元,纯收益4000万元以上。2011年,全市食用菌总产量23.06万吨,总产值17.94亿元,分别较2010年增长2.3%和18.9%,出口260吨,产值300万美元,分别较上年增长42.3%和56.67%。2011年全市食用菌增长较快的是香菇和鸡腿菇、灵芝等,其中,香菇总产12.69万吨,总产值12.59亿元,分别占全市食用菌当年食用菌总产的55.03%和总产值的70.18%,香菇总产较上年增长35.95%,总产值增长37.61%;2011年鸡腿菇全市总产3500吨,总产值1800万元,分别较上年增长75.57%和73.33%;2011年全市灵芝总产900吨,总产值2700万元,分别较上年增长95%和90%。2011年食用菌销售行情较好,夏香菇鲜品批发价每千克10~12元,双孢菇、金针菇等均远销武汉、郑州、长沙等地,反季节平菇市场销售行情也很好,产地批发每千克5~6元;2011年灵芝出口因日本地震及核辐射影响,受到一定影响。2011年,全市食用菌产值10亿元以上的县市泌阳县12.7亿元,产值3亿元以上的县是西平县3.05亿元,产值亿元以上的乡镇是泌阳县泰山庙乡1.1亿元、花园乡1.08亿元和高邑乡1亿元。

2012年,全市食用菌鲜品总产25万吨,产值20亿元,分别较2011年增长8.7%和11.11%。2月18日,西平县承担的国家科技富民强县专项行动计划《食用菌生产基地建设及产业化开发》顺利通过科技部及省科技厅组织的专家组验收。12月,西平县环城乡道庄村的道庄双孢蘑菇被评为河南省第二批全国一村一品示范村镇。

二、中药材

驻马店市中药材分野生和种植。20世纪80年代以前以野生为主,主要分布在泌阳、确山、遂平、西平的浅山丘陵区,有数百种中药材。20世纪80~90年代,确山、泌阳有一些零星种植的散户。随着野生资源的稀缺及市场对中草药的需求量加大,1999年确山县兴建中药材生产基地,共种植中药材1.5万亩,年产中药材4500吨,产值近4000万元。之后,全市种植区域扩大到遂平、西平、平舆、驿城区等县区,面积逐年扩大,已初步形成规模。2004~2008年,全市中药材年均种植面积6.86622万亩,平均年产1798.517万千克,2008年确山县被评为全省十大中药材种植基地。2009~2012年,全市中药材年均种植面积9.0234万亩,平均年产2201.775万千克。

2012年,全市种植面积较大的品种主要有:夏枯草(俗名牛抵头)、半枝莲(俗名挖耳勺)、白花蛇草、木瓜、射干、桔梗、柴胡、莱菔子、板蓝根、热参、党参、徐长卿、草决明、山萸肉、玄胡、香园、杜仲、丹参等。

第五节 花卉苗木

花卉苗木生产是在全市农业种植结构调整中新兴的一个产业。主要集中在上蔡县、汝南县、平舆县和107国道沿线两侧,尤以上蔡县居多。

上蔡县有花卉苗木生产的历史传统,但一直种植面积不大,且品种单一。实行家庭联产承包责任制后,花卉苗木栽培面积逐年扩大,品种逐渐增多。截至2000年上蔡县已有10余个乡镇、上百个行政村、数万名农民从事花卉苗木种植、销售,种植面积近10万亩。其花卉苗木生产以风景绿化类苗木为主,在河南省享有“鄢陵花、潢川草、上蔡树”的美称。汝南县的花木生产历史悠久,20世纪80年代曾形成花木生产专业村,但区域不广,种植面积不大,仅有100多亩。20世纪90年代发展加快。1997年,以舍屯乡为中心的花木生产基地辐射带动官庄乡、常兴乡等周边乡镇的花木生产。至2000年,全县花木种植面积达到1.2万亩,产品销往全国10余个省市,带来可观经济效益。是年由舍屯乡政府牵头成立农民花木协会,完善产供销服务体系。平舆县以稀有树种培育为主,虽起步较晚,但发展迅速。

“十五”时期开始,全市把花木生产作为提高农业增效、促进农民增收的重要手段,专门成立市花木商会,通过抓规模、抓龙头、抓品牌、抓市场发展战略,进一步优化种植结构,在全市基本形成“单体成规模、总体成区域”的花木生产新格局。种植规模迅速扩张,基地建设卓有成效。按照“突出重点、连片发展”的战略布局,全市在重点建立上蔡“全国花木生产基地县”的基础上,适度发展其他县区的花卉种植面积,使“单体成规模,总体成区域”,花卉生产规模迅速扩张。“十五”期间全市花木种植面积由2001年的5万亩迅速扩大到2005年的12.29万亩,年均增加1.46万亩,品种涉及雪松、广玉兰、金合欢、国槐、垂榆等120多个种类、1200多个品种。其中,上蔡县花卉种植面积已达9.8万亩,占全市花卉总面积的80%,成为远近闻名的花木生产大县。并在此基础上,相继形成40个专业乡、156个专业村,建成上蔡和店乡彩色观叶苗木、正阳真阳镇菊花、汝南舍屯、驿城区朱古洞等具有区域特色的花木生产基地40多个。龙头企业日益增多,产业化经营大大提高。为进一步加快花木生产的产业化进程,全市各级政府出台一系列激励政策,对有突出贡献的花木生产大户和企业给予重奖,对外来投资商除从政策上优遇、资金扶持外,财政上给予补贴,使具有影响力的龙头企业日益增多,产业化经营程度不断增强。全市培育上蔡花木场、上蔡森达园艺绿化工程公司、正阳真阳镇三桥花卉苗圃基地、朱古洞秦庄七彩园等20多家花卉龙头企业,通过龙头带动、市场带动、科技带动、基地带动等多种经营模式,引导花农进行标准化生产。兴起的300多家花木协会、花木经济组织、市场中介组织,以及近1万名花木经济人,与农民形成风险共担、利益共享的经济共同体,带动全市10万户花农快速走向市场,成为推动花木种植产业化经营的主力军。全市依托在花木种植区建立的20多个良种繁育和改良基地,不断推广花木生产新技术和品种改良。温棚种植、自动喷灌、花期调控、无土栽培、嫁接换种等先进栽培技术已在全市迅速普及,引进日本北海道黄杨、德国切花月季、珙桐、红叶李、红叶垂榆、白皮松等观赏类及巴西木、发财树、铁树、白蜡、人参树等名贵盆景800多个品种。部分引进洋品种经过嫁接培育后,形成的上蔡雪松、“状元红”茶花、和店树、大立菊、塔形菊等品牌花木,科技含量已处省内外领先水平。如:正阳县以黄蒿为母本、菊花为父本培育出的大立菊、塔形菊每株可开花近1000朵;上蔡花木场以进口百合“雷莎”为父本、国产百合为母本杂交,实现当年播种当年开花,在省内外市场供不应求。在深圳、武汉、北京、上海等20多个省、市和地区设立销售窗口150多处,上蔡县被列为北京、武汉等地园林绿化苗木的首选地。此外,驻马店农业经济信息主网站和10个县区农业分网站,以及“金上蔡”“和店花木”等花木专业化网站,大大促进全市与全国各大中城市农业网站的互联互通,增强花卉产业信息资源的快速传递。上蔡县和店乡等一批专业乡镇充分利用网络信息平台,已基本实现网上种植、网上缴易的“订单花木”生产。