驻马店作为农业大区,农业科研在全省乃至全国有一定影响。1978年开始,驻马店市农业科学院每年承担国家、省、地下达和自选课题30~40个。至2012年,选育出农作物新品种34个。芝麻研究居全国领先水平,培育出的“豫芝4号”种植面积占全国芝麻种植面积的1/2以上,占河南省芝麻种植面积的2/3以上。大麦研究居河南省领先水平,小麦、大豆、玉米、蔬菜、食用菌、植物保护等科研工作方面也有所突破。2000年7月,国家发展计划委员会批准同意在驻马店地区建立优质小麦生产基地,同时批准河南省农业科学院和驻马店地区农业科学研究所为项目建设技术依托单位。2008~2012年建立国家现代农业产业技术体系小麦、大麦、芝麻、花生、食用菌等5个驻马店综合试验站,2003年成立驻马店大麦研究重点实验室、芝麻研究重点实验室,后又成立用菌研究重点实验室。

第一节 粮食作物研究

一、大麦研究

(一)大麦育种 区内大麦育种开始于20世纪70年代。1986~2012年,驻马店市农业科学院一直主持河南省大麦区域试验和黄淮区域试验,为发展河南省啤酒工业和畜牧业提供新的种子资源和饲料来源。2003年,成立驻马店大麦研究重点实验室(驻马店市工程技术研究中心),2008年和2011年列入“十一五”和“十二五”国家大麦青稞产业技术体系驻马店综合试验站建设,先后育出的驻大麦1号(豫大麦1号)、驻大麦2号(豫大麦2号)、驻大麦3号、驻大麦4号、驻大麦5号、驻大麦6号、驻大麦7号等一大批优质大麦新品种,累计种植面积3000多万亩,先后主持国家和省市攻关项目20多项,先后获省科技进步奖3项、地市级进步奖8项,育种水平居全国前列。

1.豫大麦1号 驻马店地区农科所选育出的“驻选二棱”啤酒大麦新品系,具有丰产、抗病、优质、早熟、抗倒、抗落粒等优良品质,1985年被河南省农作物品种审定委员会审定命名为“豫大麦1号”,1986年被列为国家重大科技成果,实现河南省大麦育种零的突破,填补河南省大麦自育新品种的空白,达到国内同类研究先进水平。全国先后有19个省、市引种示范推广,累计面积1000万亩以上,获社会经济效益2亿多元。

2.豫大麦2号 20世纪80年代后期,驻马店农科所在系统选育的基础上,采用辐射育种,利用“驻选二棱”,经钴60γ射线处理,多年大群体选择,1994年育成驻大麦2号,被河南省品种审定委员会命名为“豫大麦2号”。1990~1994年,该品种经43点次省、黄淮区试,生产试验,表现矮秆、早熟、广适、优质、抗逆、抗病、丰产稳产,平均亩产380.4千克,比对照豫大麦1号增产12.54%,4年试验4年夺冠,在河南省和黄淮地域参试品种中,产量和综合性状均达国内同类品种的领先水平。豫大麦2号在省内外大面积推广应用,累计推广面积1065万亩,新增社会经济效益2.8亿元。

3.驻大麦3号 采用复合杂交培育的驻大麦3号(原代号“9125”),是利用Saqa与86023-0-1的杂交后代驻8909作母本,TG4为父本,杂交选育而成。该品种属弱春性,大穗型中早熟品种,株高80厘米左右,全生育期200天左右。幼苗半直立,叶色深绿,长势强,抗寒性好,分蘖力强,成穗率高,株型松散,叶片上冲,茎秆粗壮,穗下节长,抗倒伏。产量三要素协调,亩成穗40万~50万,穗粒数25~30粒,千粒重40~50克,高抗三锈、白粉病,轻感条纹、黑穗病,耐渍抗旱,落黄好,千粒重稳定。1998~2000年,经28点次省、黄淮区试,生产试验,平均亩产388.26千克,居首位,平均比对照品种豫大麦2号增产9.05%,比苏引麦2号增产9.72%,均达显著水平。2003年被列入科技部星火计划,2005年被列为河南省高新技术产品,驻大麦3号在河南、湖北、山东、江苏等地迅速示范推广,2008~2012年累计推广应用面积超过800万亩,2012年荣获河南省科技进步二等奖。

4.驻大麦4号 驻大麦4号(原代号9103)是驻马店市农业科学研究所采用复合杂交育成,该品种属春性4棱皮大麦,中早熟,株高75厘米上下,生育期200天左右。幼苗直立,叶色深绿,拔节后长势强,植株清秀,返青后两极分化快,分蘖力中等,成穗率高,株型紧凑,叶片上举,茎秆粗壮,抗倒伏,结实性好。产量三要素协调,亩成穗30万~40万,穗粒数50粒左右,千粒重37克,高抗三锈、白粉病,轻感条纹、黑穗病,耐渍抗旱,落黄好,千粒重稳定。1998~2000年经28点次省、黄淮区试,生产试验,平均亩产388.26千克,居首位,平均比对照品种豫大麦2号增产9.05%,比苏引麦2号增产9.72%,均达显著水平。驻大麦4号在河南、湖北、山东、江苏等地迅速示范推广。

5.驻大麦5号 驻大麦5号是驻马店市农业科学研究所以驻大麦3号为母本,邯95406号为父本进行杂交组合配制,通过混合选择和早代鉴定相结合等途径加速育种进程选育的优质、高产大麦新品种,2006年通过河南省品种鉴定委员会鉴定,2008年被列入河南省科技成果转化项目。驻大麦5号为弱春性品种,一般亩成穗数45万~55万左右,穗粒数28粒左右,千粒重40~42克,平均亩产450千克,高产田块可达500~550千克。驻大麦5号籽粒均匀,皮色白亮,品质优异,据中国酿造工业研究院化验,浸出率高达80%左右,蛋白质含量10.5%~12%,千粒重40~43克,可达到国家啤麦一级标准。

6.驻大麦6号 驻大麦6号是驻马店市农业科学研究所以本所选育的驻大麦4号为母本,以高代过渡材料87017-3为父本进行有性杂交,当年组合代号98003,经系谱法连续多年大群体选择,2001年该系统优良株行基本稳定出圃,2003~2006年先后参加河南省大麦区域试验和生产试验,由于产量高、品质好、综合性状较为突出,2006年9月通过河南省大麦品种鉴定鉴定委员会鉴定。经农业部农产品质量监督检验测试中心(郑州)测试,粗蛋白质含量13.52%,粗脂肪含量2.14%, 赖氨酸、色氨酸等8种人体必需的氨基酸含量较高,具有较高的食用价值。

7.驻大麦7号 驻大麦7号是驻马店市农业科学研究所以本所选育的85观0054 为母本,以高代过渡材料9429-1为父本进行有性杂交,经系谱法连续多年大群体选择选育而成,2009年9月通过河南省大麦新品种鉴定。2009年经中国发酵工业研究院品质化验,绝干千粒重45克,蛋白质含量12.1%,2.5毫米以上选粒试验达96%,属优质啤酒大麦。经麦芽分析,细粉浸出物达80.1%,蛋白质含量12%,糖化时间8分钟,糖化力288WK,库值442-46,粉状粒95%~96%,α氨基氮251毫克/升,各项指标综评达优质麦芽标准。2006~2007年参加大麦新品种鉴定试验,平均亩产527.71千克,比对照驻大麦3号增产5.04%,居第三位,2007~2008年参加河南省大麦联合区域试验,平均亩产515.46千克,比对照驻大麦3号增产10.06%,增产达极显著水平,居第一位。2008~2009年参加河南省大麦新品种(系)生产试验,5点汇总,5点产量均居首位,平均亩产525.29千克,比对照增产10.63%,增产显著。

(二)大麦品种资源的收集研究 1978年开始,全区农业科研人员一直进行大麦品种资源的收集、研究与创新工作。至2012年,保存国内外大麦品种资源5000余份,资源数量和育种水平在国内研究院校中均居前列,经田间观察、室内考种,筛选保留优良核心品种资源600余份根据各材料性状的研究,归类为矮秆,大穗、大粒、抗病、优质、农艺等6个类型,并通过不同育种手段,筛选出0104、0124、驻97017-2-1、99033-4、96018-2-2、86006-3、87018-1等一大批综合性优良的桥梁材料,为大麦育种多出品种、出好品种奠定良好基础。

(三)大麦高产优质栽培技术研究 驻马店农科所从1978年开始,连续多年研究啤酒大麦高产优质栽培技术,取得突破性进展,科研成果获省科技进步奖,1994年又获中国农科院二等奖。2003年,“驻大麦3号、4号的示范推广”被列为国家“十五”重点推广项目。2008年,“优质啤酒大麦新品种驻大麦5号优质高产高效生产技术研究与示范”被列入河南省科技成果(农业)转化项目,项目编号08220111018。2011年,“啤酒大麦新品种驻大麦7号高产优质高效生产技术规程研究与示范”被列入河南省科技成果(农业)转化项目。

(四)大麦新品种区域试验 1988~1990年,曾连续两年度承担并完成中国大麦专业委员会主办的全国大麦新品种区试工作,同时承担黄淮海流域大麦新品系的观察试验。1990~1999年,协调组织黄淮海流域大麦新品种区试工作,由中国农科院主持1年后,经征求大麦专业委员意见,经中国农科院品质资源所张京研究员同意,代理主持黄淮海流域大麦新品种区试试验,为河南、河北、山东、江苏省选育的5个品种的审定提供依据。1998年,在河南农科院小麦所区域研究室的大力帮助下,申请并通过省种子站专家组的考证,代理主持大麦新品种区域试验至2012年。

二、小麦研究

(一)小麦育种 1991年,驻马店农科所成立粮食作物研究中心大小麦研究室,开展小麦育种研究工作。1991~2012年,广泛征集种质资源,以有性杂交常规育种为主,与系统选育,辐射育种相结合,引育并重从事小麦育种,每年做杂交组合150~200余份,种植优异资源约500~1500份,优良后代2000~4000份,占地约30~40亩,每年从大田中选育优良株系进行观察、鉴定和提纯,表现好的参加小区观察和鉴定试验及中间试验。1991~2000年,通过引种试验示范,先后大面积推广应用“开79”(豫麦70)、“驻引麦1号”(淮阴9628),“驻引麦2号”(陕优253)等一批高产优质小麦新品种,取得显著的经济效益和社会效益。同时,选育出驻94-21、驻94-26、驻93864、2356-23等一批抗逆性强、抗病性好小麦新品系,先后参加河南省预试、区试。1999~2000年,随着育种条件的改善,先后提供包括驻麦4号在内的一批优良品系参加河南省预备试验和区域试验。2004~2012年,每年参加中间试验的优良新品系2~5个,至2012年,还有驻麦328、驻麦6097、驻麦205、驻麦325等4个优良的品系参加河南省及国家黄淮的区域试验和预备试验。2004~2012年,选育出驻麦4号、驻麦6号、平安7号等3个高产优质小麦新品种,2008~2012年度建立国家小麦产业技术体系驻马店市综合试验站。

1.驻麦4号 1993年以89中170作母本,汴8539-2作父本杂交而成驻麦4号,2004年通过河南省品种审定委员会审定,填补驻马店市没有自己小麦品种的空白,审定编号为豫审麦2004014。驻麦4号属于半冬性中秆中熟中筋粉小麦新品系,常年生育期220~227天。长芒、白壳、白粒、籽粒偏角质,长方形穗。幼苗半直立,叶色浓绿,苗壮,生长势较强,抗寒性好,分蘖力中等,大分蘖较多,成穗率中等,亩成穗数适中。株高82厘米左右,茎秆粗壮,抗倒伏能力强,株型适中,旗叶长而上举,穗层整齐,结实性较好,穗粒数较多。长相清秀,抗干热风,在高温下能够正常灌浆成熟,耐湿性好,成熟落黄活顺,籽粒卵形、饱满,容重高;成产三因素较协调,亩成穗28.9万~34.1万/亩,穗粒数35.9~37.7粒,千粒重48.9~53.6克,丰产、稳产性突出。综合抗病性较好,高抗条锈病,中抗叶锈、白粉、叶枯病,中感赤霉、纹枯病。2000~2001年度参加河南省高肥冬水组区试,15点汇总,平均亩产507.9千克, 居11个参试品种第七位; 2001~2002年度17点汇总,平均亩产471.9千克, 居10个参试品种第六位;2002~2003年度15点汇总,平均亩产464.6千克, 居13个参试品种第6位。2003~2004年参加南片生产试验,9点汇总,6点增产,平均亩产387千克, 比对照豫麦18增产3.86%,居参试品种第一位。

栽培技术要点:(1)驻麦4号适宜在豫中南部、湖北、安徽、江苏等黄淮麦区中、高水肥,中早茬地种植。(2)适播期在10月5日~15日,亩播种量8~9千克,晚播可适当增加播量,配合播种亩施纯氮9~10千克,需前氮后移,P2O59千克,K2O8千克;(3)12月中旬至1月上旬,每亩用杜邦巨星1.2~1.5克或麦草盖、麦喜、百草敌10毫升,兑水40~50千克喷雾,进行化学除草。(4)水肥管理,冬前适量追肥,促进冬前分蘖,拔节末期追肥浇水,促进有效穗数,以确保实现稳产、丰产。(5)在孕穗期、开花期、灌浆期分别用乐斯本、磷酸二氢钾、粉锈宁防治病虫害,并促进籽粒灌浆,以利高产、稳产、抗灾夺丰收。

2.驻麦6号(驻95037) 品种来源于[(矮败/84-14)//85中33]/汴8539-2,2006年通过河南省品种审定委员会审定。审定编号:豫审麦2006010。驻麦6号属半冬性,中早熟优质中筋小麦新品种。适宜河南省早中茬中高肥力地种植。全生育期215天左右,长芒、白壳、白粒、籽粒偏角质,方形穗。幼苗半匍匐,叶色浓绿,苗壮,生长势较强,抗寒性好,分蘖力强,大分蘖较多,成穗率较高。株高80厘米左右,茎秆韧性强,较抗倒伏,株型较紧凑,旗叶长而上举,穗层较厚,结实性较好,穗粒数较多。长相清秀,耐湿性好,抗干热风,在高温下能够正常灌浆成熟,成熟落黄好,籽粒卵形、饱满,色泽好,容重高;成产三因素较协调,亩成穗44.7万~54.5万, 穗粒数32.4~39.9粒,千粒重35.8~42.2克,容重782.5~821克/升,丰产、稳产性突出。综合抗病性较好,中抗条锈病、叶锈病、赤霉病、叶枯病、纹枯病,中感白粉病。2004~2005年度参加河南省高肥冬水组区试,8点汇总,8点增产,最高产量为560千克,平均亩产491.4千克, 比对照豫麦49增产9.01%,达极显著水平,居14个参试品种第三位。2005~2006年度参加河南省高肥冬水组区试,9点汇总,8点增产,最高产量为553千克,平均亩产489千克, 比对照豫麦49增产3.65%,居14个参试品种第四位。2005~2006年度参加河南省高肥冬水组生产试验,9点汇总,9点增产,平均亩产487.6千克,比对照豫麦49增产5%,达显著水平。

栽培技术要点: (1)宽窄行种植,在高水肥地田块进行宽窄行种植的模式为五九式或六九式,在小麦中后期可以保障通风透光,减轻病虫危害及增强抗倒伏能力。(2)适播期在10月8日~20日,亩播种量在平原高产田为6.5~7.5千克,中高产田为7.5~8.5千克,浅山丘陵地的中产田为8~9千克,适播期严格控制播量,播期推迟可适当增加播量。(3)施肥量:实施科学配方及前氮后移技术要求 ,亩施纯氮9~10千克,需前氮后移,P2O59千克,K2O8千克;具体要求为:含量3个15的复合肥每亩100斤作底肥,返青拔节期追尿素10斤;尿素25斤,磷酸一铵35斤,氯化钾25斤作底肥,在返青拔节期追尿素10斤;尿素20斤,磷酸二铵35斤,氯化钾25斤,在返青拔节期追尿素10斤。(4)水肥管理,冬前出现脱肥地块,适当追施苗肥,促进冬前分蘖,返青拔节期前适量进行控水,或每亩用多效唑40~50克兑30千克喷施1遍,起到蹲苗的作用,可有效预防后期倒伏,拔节末期追肥浇水,促进有效穗数,以确保实现稳产、丰产。(5)在孕穗期、开花期、灌浆期喷施杀虫剂和杀菌剂分别防治病虫害,以利高产、稳产,抗灾夺丰收。(6)有效喷施叶面肥,进入灌浆期和灌浆中期进行有效的叶面喷肥,方法为亩施磷酸二氢钾200~250克、尿素1000克,兑水50千克进行叶面喷施,可以有效促进小麦的灌浆速度,提高小麦的品质,而且可以增强小麦的抗倒伏能力。

3.平安7号(驻99021) 品种来源于漯麦4号/(920111/WS89-5422),2008年通过河南省品种审定委员会审定。审定编号:豫审麦2008012。平安7号(驻99021)号属于弱春性品系,全生育期219天(与对照偃展4110相当),中秆中早熟中筋粉小麦新品系。适宜河南省中早茬中高肥力地种植。长芒、白壳、白粒、籽粒偏角质,方形穗,小穗排列密。幼苗半匍匐,叶色浓绿,苗壮,生长势较强,抗寒性好,分蘖力中等偏强,大分蘖较多,成穗率较高。株高75厘米左右,茎秆柔韧性较强,抗倒伏能力较好,株型松紧适中,旗叶较大而上举,穗层较厚,结实性较好,穗粒数较多。长相清秀,抗干热风,根系活力强,在高温下能够正常灌浆成熟,耐湿性好,成熟落黄活顺,籽粒卵形、饱满,容重较高;成产三因素较协调,平均亩成穗38.7万~39.5万, 穗粒数34.5~35.2粒,千粒重43.8~46.2克,容重794克,丰产、稳产性突出。2007年,区试混合样品质分析结果(郑州):容重784克/升,蛋白质(干基)14.40%,湿面筋28.7%,降落值398s,吸水量53.0毫升/100克,形成时间2.8分钟,稳定时间3.2分钟,沉淀值58.0毫升。2008年,经河南省农科院植保所接种抗病性鉴定:对白粉病高感,对条锈病中感,对叶锈病中感,对纹枯病中抗,对叶枯病中抗。2006~2007年度参加河南省春水Ⅱ组区试,9点汇总,9点增产,平均亩产531千克,比对照偃展4110增产6.07%,达极显著水平,居13个参试品种第四位,增产点率100%;2007~2008年度参加河南省春水Ⅱ组区试,10点汇总,9点增产,1点减产,平均亩产508.2千克,比对照偃展4110增产4.78%,达显著水平,居13个参试品种第二位,增产点率90%。2007~2008年度参加河南省高肥春水组生产试验,10点汇总,9点增产,平均亩产525千克,比对照偃展4110增产7.1%,达极显著水平,居6个参试品种第二位。

栽培技术要点:(1)宽窄行种植:在高水肥地田块进行宽窄行种植的模式为五九式或六九式,在小麦中后期可以保障通风透光性,促进光合作用和减少病害及增强抗倒伏能力。(2)适播期:10月10~25日均可播种,最佳播期在10月12~15日左右。(3)播量:高肥力地块亩播种量7.0~7.5千克,中低肥力地块可适当增加播量,适播期应控制播量,播期推迟可适当增加播量。(4)水肥管理:耕前亩施纯氮5~6千克,P2O58~9千克,K2O7~8千克作底肥。冬前少量追肥,促进冬前分蘖,确保亩穗数,返青拔节期前适量进行控水,起到蹲苗的作用,可有效预防后期倒伏,拔节末期亩追施纯氮3~4千克并浇水,促进有效穗数,以确保实现稳产、丰产,在孕穗期亩追施纯氮2~2.5千克,促进小麦灌浆,以达到粒大饱满。(5)在孕穗期、开花期、灌浆期分别用乐斯本、粉锈宁防治病虫害,以利高产、稳产、抗灾夺丰收。(6)有效喷施叶面肥,在小麦进入灌浆期和灌浆中期进行有效的叶面喷肥,方法为亩施磷酸二氢钾200~250克、尿素1000克,兑水50千克进行叶面喷施,可以有效促进小麦的灌浆速度,提高小麦的品质,而且可以增强小麦的抗倒伏能力。

(二)小麦品种资源的搜集研究 1986年,全区农业科研人员进行小麦品种资源的搜集、研究与创新工作,每年通过邮寄的方式与全国其他的小麦研究兄弟单位征集和交换材料,至2012年,征集国内外小麦品种资源3000多份,通过连年改良、观察、筛选、淘汰,保留优良品种资源700余份。对大量的远源材料进行冷库保存和隔年种植保存,同时对其进行不断的研究和改良以期能够应用

到目前的育种当中。在观察研究的基础上,根据各材料的特征特性归类为矮秆、大穗、大粒、优质、远缘、抗病、农艺7个类型。通过采用复交、回交等措施,培育出了驻97108、驻94056、驻94016-2-1、驻93-481、驻选3199、驻94078、驻麦328、驻麦6097等一批矮秆抗病、综合性状优良的桥梁材料,已在小麦育种中运用。

(三)项目协作攻关 1986~2012年,驻马店农科所小麦研究室,先后连续承担了河南省中肥冬水组,中肥春组预试、区试,高肥冬、春两组区试,国家黄淮南片冬春两组区试和生产试验,小麦新品种展示试验,区试试验质量逐年提高,为河南省全国育种单位品种审定提供可靠的科学依据。同时,与河南农科院小麦所、河南农业大学、西北农林科技大学、河北农科院、中国农科院等单位,先后协作完成小麦新品系联合鉴定、小麦品质区划、优质小麦栽培技术研究、合作育种等多个项目。2009年度建立国家小麦产业技术体系驻马店综合试验站。每年承担试验项目20~30项左右,占地30~50亩。

二、玉米研究

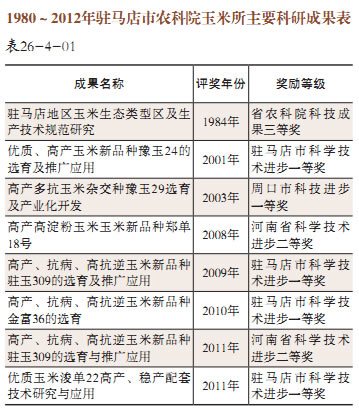

(一)玉米育种 驻马店玉米研究始于1971~1985年,主要开展玉米自交系选育和利用研究、省玉米新品种区域试验和玉米高稳低栽培技术研究及玉米生态类型区划等项目。1986~1990年,玉米研究室人员主要承担玉米新品种区域试验和玉米高产栽培技术研究,玉米新杂交种选育研究中断。1991年后,玉米育种研究纳入正规,并成立玉米研究室。1994至2012年,选育出了驻01、驻02、驻03等105个自选玉米新自交系;1995年后,选育出细胞质雄性不育自交系U8cms、478cms、58 cms、CH12cms等6个,并从美国杂交种78599中选育出国内外从未发现过的杂交不亲和(不能接受其他自交系的花粉)自交系“9911”,正式用于杂交种组配当中。1998年与安阳市农科所协作育出新品种豫玉24号,于2001年获地区科技成果一等奖。1998~2012年,先后主持育成驻玉309、金富36和创玉198等3个高产优质抗病玉米新品种。

1.玉米新品种选育 玉米育种的目标是通过常规育种和分子育种相结合等先进技术和方法,创新优良玉米种质资源,选育高产、优质、抗病、耐密植杂交新组合,较现有推广良种增产5%~10%,丰产潜力大,综合性状优良、抗逆性强的玉米新品种。根据目标要求,开展以下项目的科学研究。

资源材料的选择、引进、保存及创新和应用。每年从全国各地引进的新资源材料约100份,种植基础自交系材料400多份,“三系”材料6份,二环系材料630多份,其中高代材料350份、中代材料220份、低代材料60份。利用回交改良和群体轮回选择等方法进行自交系二环材料选择,每年选育出新自交系2~6个。

玉米杂交新组合选配。每年种植杂交组合2000~3000多个,顺序排列,1~2行区,行长6米,行距2尺,不设重复,从中选育出60~70个进行下年度产量比较试验。玉米杂交新组合比较试验。每年种植优良杂交组合60~70个进行产量比较,4行区,两次重复,行长6米,行距2尺。从中选择1~2个有苗头的优良组合参加河南省预试、区试。选择8~20个优良组合在驻马店市农科所农试站及6~10兄弟院所进行多点鉴定试验。另外接受外所60~259个组合在驻马店市农科所进行联合鉴定种植,五行区间比排列,不设重复,行长6米。

2.南繁加代 驻马店市农科所玉米所从1972年开始去南繁加代,1980~1998年间断。1999年~2012年,每年去海南进行南繁加代,并逐年增加种植面积,其间一直没有间断。主要工作内容是:对高中低代材料进行加代选择。每年种植二环系中低代材料200多个、高代材料100多个,并对高中低代进一步选择;配制杂交组合。每年种植自交系材料180多个,主要用于组配在本单位当年没有收成或种子量较少的组合1000多个,组配当年有苗头的新组合80多个,参加下一年的产比试验及国家、省夏玉米区域试验、生产试验、省联合多点鉴定试验、河南省现代玉米产业技术体系试验、生产示范试验等。

驻马店市农科所在海南没有建立基地,南繁地点不固定。1972~1980年在海南凌水县南繁,主要南繁人员有胡景忠、杜有明。1999~2005年南繁地点在海南三亚市梅山镇,参加人员有曹文堂、王成业、许波、张海申;2006年南繁地点迁至三亚市崖城镇水南四村,当年去南繁常住人员有许波、许海涛;2007~2012年南地点迁至海南省乐东黎族自治县利国镇乐罗村,每年交替常住人员有许波、许海涛、张海申、冯晓曦、张伟强等。

3.玉米育种成果 1998年4月,驻马店农科所与安阳市农科所协作育出新品种“豫玉24号”通过河南省农作物品种审定委员会审定。

驻玉309(驻07×78599-3),2007年通过河南省农作物品种审定委员会审定,审定编号为豫审玉200703,2007年已申请新品种保护,保护公告号为CNA003989。实现驻马店玉米品种选育零的突破。该品种母本自交系驻07是用掖478×7922的F2代再与掖478回交后连续自交选择选育而成;父本78599-3是用是利用美国杂交种美78599选育而成的二环系。品种具有高产稳产增产潜力大、抗性强、结实性好、早熟、适应性广、品质优良等突出特点。2004~2005年参加河南省玉米新品种区域试验(4000株/亩D组,参试代号驻试309)。2006年通过省生产试验。2009年通过陕西省引种试验(陕引玉2009014)。品种已获国家新品种保护授权(CNA20070203.3)。由于该品种优点突出,配套栽培技术完善,推广措施得力,因此品种得到迅速的推广应用,审定以来该品种一直被定为河南省良种补贴重点品种, 在南阳、驻马店、周口、商丘等市的示范推广中涌现很多高产典型,受到广大农户好评。2007~2010年在河南和陕西两省各地大面积的示范推广种植1006万亩,新增玉米产量27560万千克,新增产值41258.16万元,取得很大社会经济效益。2011年,该品种的选育与推广应用获河南省科技进步二等奖。

金富36,2008年通过河南省农作物品种审定委员会审定,审定编号为:豫审玉2008011,已申请品种权保护,保护公告号为CNA004919E。该品种是驻马店市农业科学院玉米所以优质、高产、抗病、高抗逆为育种目标,于2002年杂交选育而成的玉米新杂交种。其母本自交系驻14是用MO17和9687杂交后经连续多代选择自交选育而成的二环系;父本驻12是用340和0151杂交后经连续多代选择自交选育而成二环系。该品种多年试点表现高抗弯孢菌叶斑病、茎腐病及锈病,综合抗病、抗虫性较强;苗期生长健壮,后期活秆成熟;硬粒型,结实性好;生育期98天。2002~2004年参加本所杂交组合鉴定和产比试验,2005年参加河南省玉米新品种预备试验,2006~2007参加河南省玉米新品种区域试验(3500株/亩1组),参试代号为驻436,2007年同年通过省生产试验。2008~2010年该品种累积推广约428.6万亩,平均增产10.67%,新增总产19672.74万千克,新增总产值29509.11万元,新增利税29080.51万元。2010年,该品种的选育与推广应用获驻马店市科技进步一等奖。

创玉198,2011年通过河南省品种审定委员会审定,编号为豫审玉2011022。该品种是河南省驻马店市农业科学院玉米所育成的优质、高产、抗病、高抗逆粮饲兼用型于玉米新杂交种,其杂交组合为驻03×C72-2。母本驻03是用478和9046杂交后经连续6代选择自交选育而成的综合性状优良、株型紧凑、配合力高、抗逆性强、制种产量高的自交系;父本C72-2是用昌72杂株经连续多代选择自交选育而成的二环系。该品种2005~2006年参加本所杂交组合鉴定和产比试验;2007年参加河南省玉米新品种预备试验;2008~2009参加河南省玉米新品种区域试验,参试代号为驻638;2010年通过河南省玉米品种生产试验。

(二)玉米中间试验 自20世纪70年代开始,驻马店农科所每年都承担国家、省玉米新品种(系)选育相关预备试验、区域试验和生产试验。每项试验都能按要求认真完成,受到国家和省专家好评,并多次受到河南省农作物品种审定委员会表彰。2011被农业部确定为国家级农作物新品种区域试验站,获得326万元的建设资金支持。

(三)玉米新品种配套栽培技术研究 驻马店市农科院玉米所在开展玉米育种研究的同时,进行玉米高产配套栽培技术研究。通过了对玉米播种期和播种技术,玉米的光合作用和合理密植技术,玉米的需肥规律及施肥技术,玉米的病、虫、草害综合防治技术,玉米的需水规律及灌溉技术,玉米的田间管理技术等进行研究,并组装配套,形成高产栽培技术规程进行大面积示范、推广,取得较好的社会经济效益。

(四)其他试验 2007~2009年,驻马店市农科院玉米所围绕“驻马店市小麦玉米两熟丰产高效技术集成研究与示范”课题,开展驻马店夏玉米主要气候特征对生长发育的影响研究、玉米新品种筛选试验、不同播种密度对产量的影响研究、玉米垄作沟灌技术研究、玉米保护性耕作配套栽培技术研究、小麦-玉米一体化施肥玉米试验研究、玉米高产攻关等试验研究,并形成“驻马店市夏玉米高产栽培技术操作规程”进行示范推广,累计示范推广面积50.378万亩,新增总产5110.76万千克,新增总产值7666.14万元,新增纯效益6663.84万元,节约成本2868.2万元。其中科技增产2981.8万千克,增值4472.7万元,增效4122.7万元,经济效益十分显著。

(五)河南省玉米产业技术体系综合试验站 2010年,驻马店市农业科院玉米所被河南省农业厅确定为河南省玉米产业技术体系综合试验站之一。全站围绕体系主要工作任务及体系岗位专家安排的试验,在首席科学家陈彦惠教授及各岗位专家的精心部署和具体指导下,在各县示范点的大力协作下,保质保量地完成各年度目标任务。

四、大豆研究

(一)育种研究

20世纪70~80年代,驻马店大豆育种以选育高产、中熟品种为目标,在生产中随着技术和生产条件的不断提高,育种逐渐以选育高产、优质、多抗品种为目标,结合当地的生态气候特点,选育出驻豆9715、驻豆6号等具有优良特性的品种。育种以常规育种为主,采用杂交育种,就地加代、南繁加代等手段选育高产、优质、抗病品种。1978~2012年,每年种植品种资源200~300份,配制杂交组合60~70个;选种圃种植500~600个材料,引进资源材料100多份,鉴定新品系120~150份。根据育种目标,1980~1995年选育品种1个,2005年以后选育优良品种4个,分别是:豫豆17号于1994年5月通过河南省农作物品种审定委员会审定。驻豆9715 于2005年6月通过国家品种委员会审定,驻豆5号于2006年4月通过河南省品种审定委员会审定,驻豆6号于2008年5月通过河南省品种审定委员会审定。驻豆7号于2010年5月通过河南省品种审定委员会审定。2012年驻豆11号参加河南省生产试验,比对照豫豆22号增产15%左右,2013年即可审定;驻豆03-16在河南省区试中排第四位,增产11%,可进入2013年河南省生产试验。

选育品种及特征特性方面:豫豆17号,品种株高85厘米左右,分枝2~3个,属有限结荚习性,白花,棕毛,单株结荚35个左右,每荚粒数2~3个,百粒重18~20克,生育期100天左右,属中早熟品种。蛋白质含量46.13%。一般亩产170~220千克,是稳产、耐旱、抗病、抗倒伏的优质大豆新品种,适宜在黄淮夏大豆区推广种植。

驻豆9715,品种属有限结荚习性,紫花,灰毛;株型紧凑,株高中等,分枝3~5个,单株结荚60~80个,百粒重16~18克,生育期与豫豆22号相当,正常年份在100~103天,高产、稳产、抗旱耐涝,抗倒性好,适宜在黄淮夏大豆主产区种植。

驻豆5号,品种有限结荚习性,紫花、灰毛,株高70厘米左右,分枝3个,单株荚58.6个,百粒重21.5克,粒圆有光泽。高产、稳产,抗倒伏,落叶性好,生育期100天左右,蛋白质含量42.83%,脂肪含量19.43%。抗大豆花叶病毒病SC3株系和SC7株系。

驻豆6号,品种有限结荚习性,植株直立,株高75厘米,分枝2.6个,单株荚62个。百粒重18.4克。高产优质,抗倒伏,抗裂荚,落叶性好,抗花叶病毒病,抗旱性1级。驻豆7号,品种有限结荚习性,紫花,灰毛,植株直立,株高80厘米,分枝3个,单株荚56.7个。百粒重20克左右。抗倒性好,抗裂荚,落叶好。抗大豆花叶病毒病SC3、SC7株系。

(二)中间试验 承担和完成国家区域试验、国家生产试验;承担和完成河南省预备试验、省区域试验、省生产试验;承担和完成驻豆6号国家成果转化项目,驻豆9715河南省农业科技成果转化项目;与河南省农科院建立有长期协作关系,包括重大项目攻关、成果转化项目,并与中国油料所及武汉分所、中国遗传所建立合作关系。

(三)栽培技术研究 20世纪80年代主要研究黄淮夏大豆中低产配套栽培技术,20世纪90年代至2012年主要研究大豆新品种高产技术。高产栽培技术研究主要对引进筛选的新品种豫豆2号、中豆19、鲁豆2号、豫豆17、驻豆9715、驻豆6号等品种高产配套技术进行研究和利用。先后进行多点产量比较试验、播期试验、肥料配比试验、适宜密度试验,探讨高产配套技术。

针对品种特点,研究制定出了一套包括适宜播期(每年6月1~10日播种为宜)、合理密植(根据大豆品种的特性不同,分枝型品种一般要求每亩1万~1.25万株)、配方施肥(合理N∶P∶K为2∶4∶3)、病虫害防治(一般初花期防治豆秆蝇,花荚期防治豆螟类害虫2~3次)等高产栽培技术规程,该项技术的应用,有效地解决了生产中高产而不稳产的矛盾,使大豆单产水平由20世纪80年代100千克/亩左右,提高到了150~180千克/亩。

(四)获得成果 1988年研究课题“大豆豆荚螟发生规律及综合防治”获河南省政府科技进步二等奖。1989年研究课题“中低产区夏大豆的营养特点与经济施肥” 获省政府二等奖。2004年研究课题“豫豆22配套栽培技术的研究与应用”,获驻马店市科技进步一等奖。2007年研究课题“驻豆9715选育与应用”,获驻马店市科技进步一等奖。2009年研究课题“高产、优质国审驻豆9715选育与应用”,获河南省科技进步二等奖。2011年研究课题“驻豆5号选育与应用”,获驻马店市科技进步一等奖。2012年研究课题“驻豆6号选育与应用”,获河南省科技进步二等奖,同时获驻马店市科技进步一等奖。

第二节 油料作物研究

一、芝麻研究

(一)芝麻育种 驻马店市农科院芝麻研究起始于1955年,是全国开展芝麻科研最早的单位。20世纪70年代率先进行芝麻的品种改良,育成驻芝1号、驻芝2号、驻3号芝麻良种,其中驻芝2号成为70年代中后期河南省的主要品种,并获得河南省重大科技成果奖。20世纪80年代开始,开展芝麻抗性育种。至2012年,先后育成驻芝4号和豫芝2号、豫芝4号、豫芝6号、豫芝7号、豫芝10号、驻芝10号、驻芝11号、驻芝14号、驻芝15号、驻芝16号、驻芝18号、驻芝19号、驻芝20号等优质、高产、稳产、抗病、耐涝芝麻新品种。其中豫芝2号和豫芝4号在全国10多个省大面积推广,成为全国芝麻生产的当家品种,种植面积占全国芝麻主产区面积的80%以上;驻芝11号、驻芝14号、驻芝16号分别于2005、2006、2009年被列为河南省农业科技成果转化资金项目,驻芝15号于2008年被列为国家农业科技成果转化资金项目,创造出显著的社会经济效益。2003年成立驻马店芝麻研究重点实验室,2008~2011年成立国家芝麻产业技术体系驻马店综合试验站。

在育种方法上,除开展种间杂交外,还开展芝麻杂种优势利用、芝麻良种繁育和栽培技术的研究和示范推广。

1.芝麻新品种选育 芝麻育种的目标是通过有性杂交、辐射诱变、远缘杂交等技术,创造优良芝麻种质资源,选育出优质、耐渍、抗病,较现有推广良种增产5%~10%,丰产潜力大,综合性状优良的芝麻新品种或增产15%以上的优良一代杂交组合。

每年种植从全国各地收集的老资源材料共300~400份,其中白芝麻300余份,黑芝麻100多份。设置亲本观察圃、杂种后代选择圃、高代株行(系)圃进行杂交育种。亲本观察圃每年种植亲本材料110~210份。杂种后代选择圃每年种植F1代60~80个组合;F2代50~60个组合;F3代50多个组合;F4代30多个组合;F5代30多个组合280~300个株行;高代株行(系)圃每年种植F6~F8代300~400个株行。利用作物品种在进一步分离纯化、自然杂交、自然突变能产生可遗传的变异这一原理,对芝麻品种(系)进行系统选育,以获得变异的新品种。每年种植包括豫芝四号、豫芝七号、豫芝八号、豫芝10号、豫芝11号、驻芝10号、驻O44、驻黑-2、郑97C01等多个芝麻品种(系)的300多个株行(系)。顺序排列,一部分种双行区,另一部分为单行区。每年对白芝麻的10~20个品种(系)、黑芝麻的8~10个个品种(系)进行大区比较试验。顺序排列,每个品种(系)上地0.2亩。每年种植25~50个高代芝麻新品系,间比法排列,3行区,收获后对其进行产量鉴定。

通过芝麻细胞核雄性不育微粉株自交以及测交试验,研究筛选芝麻细胞核雄性不育完全保持系及高配合力的杂交组合。每年种植优良芝麻细胞核雄性不育后代材料、转育材料及不育系110~240份,每年作自交保持50~60份,优势测交30多个组合,同时在芝麻光敏不育以及完全雄性不育保持系的研究上也取得一定进展。在以前研究的基础上,进一步研究Co60γ射线对芝麻的辐射效应,选育能稳定遗传的优异性状或新位点的核不育基因及产量高、抗性强的新品种(系)。1996~2012年,每年种植Co60γ射线辐射后代30~40份材料,从中选择变异单株。

远缘杂交是获得新的基因的有效途径,也是获得核质不育系的有效方法。1997年开始,对芝麻远缘杂交进行研究,但不太深入,杂交方法不完善,得到的杂交后代真实来源不清。以后从分子细胞学入手,研究远缘杂交的受精及胚发育过程,利用激素处理或组织培养技术,完善远缘杂交技术,获得核代换系。

2.芝麻育种成果 1973年,驻芝1号通过驻马店审定。1975年,驻芝2号通过驻马店审定。1978年,驻芝4号通过驻马店审定。1978年,驻马店市农科院以宜阳白作母体,驻芝1号作父体杂交育成的高产芝麻新品系驻7801,1989年经河南省农作物品种审定委员会审定命名为豫芝4号。1989年4月通过国家审定,同时被陕西、安徽两省审定。1991年11月,豫芝4号因其表现高产、优质、抗渍、抗病的品质,获河南省政府科技成果一等奖,被中华人民共和国农作物品种委员会正式名为国家级芝麻新品种,并被国家科委、农业部、种子总站定为重点推广的芝麻新品种。其种植面积约占全国芝麻种植面积的1/2,遍及长江以北的豫、皖、陕、晋、苏、鲁等芝麻产区,最高亩产404斤,创国内芝麻产量历史最高纪录。

1992年4月,豫芝7号(原代号驻87600)通过河南省品种审定委员会审定。1995年6月,豫芝10号(原代号驻84047)通过河南省品种审定委员会审定。2003年,驻芝11号通过国家芝麻品种鉴定委员会鉴定。2005年,驻芝14号通过国家芝麻品种鉴定委员会鉴定。2007年,驻芝10号通过河南省芝麻品种鉴定委员会鉴定。同年,驻芝15号通过国家芝麻品种鉴定委员会鉴定。2009年,驻芝16号通过河南省芝麻品种鉴定委员会鉴定。同年,驻芝18号通过国家芝麻品种鉴定委员会鉴定。2011年,驻芝19号通过国家芝麻品种鉴定委员会鉴定。2012年,驻芝20号通过河南省芝麻品种鉴定委员会鉴定。

(二)芝麻中间试验 1996年开始,驻马店市农科院每年都承担全国江淮芝麻新品种(系)区域试验和生产试验、河南省芝麻新品种(系)区域试验、河南省黑芝麻新品种(系)区域试验、驻马店市种子管理站芝麻新品种(系)生产示范试验等一系列试验。每项试验都能按要求认真完成,受到国家和省专家好评。

(三)芝麻栽培技术研究 驻马店市农科院在开展芝麻育种研究的同时,进行芝麻高产生理及模式化栽培技术研究。通过对芝麻的保苗技术、播种期和播种技术、开花及蒴果生育规律、芝麻的光合作用和合理密植技术、芝麻的需肥规律及施肥技术、芝麻的病、虫、草害综合防治技术、芝麻的需水规律及灌溉技术、芝麻的田间管理技术等进行研究和组装配套,并进行大面积示范、推广,取得较好的社会经济效益。

1.播期及苗期温度指标研究 5厘米地温日均19℃,绝对低温17℃方能出苗;23℃以上较快,26℃以上最快。日均气温10~11℃,绝对低温7~9℃,可使1~2对真叶的幼苗受冻致死。

2.根系生长规律 苗期生长缓慢,蕾期始快,初花期较快,盛花期最快。4对真叶期根群集中在3寸以内表土中,初花期主根入土深1.6尺,群根在1尺以内土层中,盛花期主根深3.6尺,侧根横伸1.5尺。但90%根群分布在5寸以内浅土层中,横伸3寸左右。

3.芝麻需肥、需水规律 亩产100斤芝麻籽,需吸收氮肥9.5斤,磷肥2.23斤,钾肥10.1斤。氮:磷:钾 =4.3∶1∶4.5。全生育期内,亩耗水量200立方米,其中播种至出苗占4%,出苗至出蕾占16.3%,现蕾至开花占7%,开花至封顶占53%,封顶至成熟占19.7%,土壤含水率20%出苗快而齐。

4.芝麻播期研究 不同生育期类型品种的播期。夏芝麻的最佳播种期(包括早、中、晚品种)为5月20~25日,早、中、晚熟品种适宜播期的下限分别为6月15日、6月10日、6月5日。芝麻麦垄套种每亩1.5斤撒播量,5月20日前后撒播为宜。播种密度普通分枝每亩6000株左右,单杆型品种每亩8000~1万株较为合理。播种深度3~4厘米为宜。

5.芝麻渍害、病害综合防治技术 采用耐渍、抗病品种,深沟窄厢种植,4~5年一作制,麦垄撒播或铁茬播种;化学药剂除草免中耕等农业防治为主,多菌灵、甲基托布津等药物防治为辅的综合方法,效果良好。

6.其他研究 3~4对真叶期移栽成活率最高;芝麻打叶减产20%左右,打顶增产10%左右。

(四)芝麻研究成果获得主要荣誉 1978年,驻芝1号获省科学技术大会奖,主持人何绍优等。1983年,芝麻地杂草化学防除技术研究获省政府三等奖,主持人张自亮。1985年,芝麻高产稳产栽培技术研究获省政府三等奖,主持人鲍敬保等。1988年,豫芝二号选育及利用研究获省政府二等奖,协作杨元洪等。1991年,芝麻新品种豫芝4号选育获省政府一等奖,主持人李义芝。1992年,芝麻营养机理与配方施肥模式研究获省政府三等奖,主持人郭中义。同年芝麻新品种豫芝6号选育及应用获省政府三等奖,主要完成人杨元洪;芝麻营养机理及配方施肥模式研究获省政府三等奖,主持人郭中义。1995年,芝麻新品种豫芝7号选育与利用获省政府三等奖,主持人李贵生。2004年,芝麻种质资源豫芝四号优异性状研究与利用获河南省科技进步二等奖,主持人孙梅英 。2006年,优质高产多抗芝麻新品种驻芝11号获河南省科技进步二等奖,主持人孙梅英。2009年,优质高产广适芝麻新品种驻芝15号选育与应用获河南省科技进步三等奖,主持人孙梅英 。

(五)承担完成的国家及省级科研项目 2008年成功申请“国家芝麻产业技术体系驻马店综合试验站”,通过几年的运行和发展,为驻马店芝麻的科研和生产作出重大贡献。

“优质出口型白芝麻驻芝11号高产无公害生产技术体系研究与示范”,2005年被列为河南省农业科技成果转化资金项目,2007年该项目通过验收;“优质高产出口型白芝麻新品种驻芝14号中试、示范与推广”,2006年被列为河南省农业科技成果转化资金项目,该项目2008年完成;“优质出口型芝麻新品种驻芝15号中试与示范”,2008年被列为国家农业科技成果转化资金项目,2010年通过验收;“优质出口型芝麻新品种驻芝16号中试与示范”项目,2009年被列为河南省农业科技成果转化资金项目,2011年通过验收。以上4个国家、省级科技成果转化资金项目创社会经济效益8000多万元。

二、花生研究

驻马店市农业科学院花生研究起始于1997年,1997~2007年为花生课题起步阶段,从1997年开始,全区花生面积逐年增加,但生产上品种单一,以白沙1016为主,推广年限长,混杂退化,产量低而不稳,生产技术落后的问题突出。为适应全区农业生产,1997年成立花生课题,1998年开始承担省有关试验。面对课题起步晚、资源匮乏的现实,花生课题积极与省内外有关科研单位联系,寻求帮助,先后得到河南省农科院经济作物研究所、山东花生所、中国农科院油料作物研究所、开封农林科学院花生研究所、濮阳农科所等单位的支持,并建立合作关系。经过10年的努力,引进和收集花生资源材料500余份,承担河南省花生麦套区域试验、河南省夏播花生区域试验、河南省珍珠豆型花生区域试验、花生新品种选育、花生高产栽培技术研究等工作稳步发展,科研队伍逐步形成。2007年审定花生新品种驻花1号,填补驻马店市花生新品种选育的空白。驻马店农科院花生科研基础形成,科研队伍发展壮大,有研究员1人、副研究员3人、硕士研究生2人。

2007~2012年,驻马店花生科研工作进入快速发展阶段。先后选育花生新品种2个,承担国家及省、市科研项目10余项。2007年审定花生新品种驻花1号,当年被列入国家农业科技成果转化项目,这是驻马店农科院第一次承担国家成果转化项目,通过推广,驻花1号已成为驻马店市花生生产上的主推品种。2012年,驻花2号通过河南省农作物品种审定委员会审定。在育种方法上,除开展种间杂交外,也开展花生杂种优势利用的研究,花生良种繁育和栽培技术的研究和示范推广。2008年,国家花生产业技术体系驻马店综合试验站在农科院设立,进入国家现代农业产业技术体系后,承担完成各功能研究室、岗位科学家交办的各项科研、示范、推广、调研任务。至2012年,共荣获省、市级科研成果4项。

(一)育种研究 在育种目标上,以早熟、高产、优质、抗病、专用、高油、适合机械化生产等为主攻目标。早熟性要求所选品系生育期110天左右,适合夏播区种植;高产要求所选品系产量上比生产推广良种(如豫花6号、白沙1016或远杂9102等)增产10%以上,或区试中增产达显著水平;优质要求新品系果实外观整齐一致,籽粒均匀有光泽,商品性达到出口标准,蛋白质含量25%以上,脂肪含量55%以上,亚油酸含量37%;抗病性要求新品系抗青枯病、叶斑病、网斑病;专用型新品系以选择黑粒花生为主;适应机械化作业就是适应用机械进行田间管理和收获。要求矮秆、生长整齐、株型紧凑、抗倒伏、成熟一致、不易落果等为主要性状的花生新品种。

种植、鉴定从全国各地收集的资源材料共500~600份,通过筛选,保存资源材料500余份。每年种植资源材料500余份,通过选择鉴定,筛选出符合育种目标的资源材料。每年种植亲本材料20~40份。每年配置杂交组合40~50份。每年种植F1代种植40~50个组合;F2代种植40~50个组合;F3代种植40多个组合;F4代种植40多个组合;F5代种植40多个组合。每年种植F6~F10代60~200个组合。每年种植新品种(系)30多个。每年每组种植花生新品种(系)8~10个进行大区比较试验。每年种植高代花生新品系20~35个,收获后对其进行产量鉴定。

(二)研究成果 驻花一号,2007年4月通过河南省品种审定委员会审定,2010年通过安徽省非主要农作物品种鉴定登记委员会登记。该品种为珍珠豆型,生育期112天左右,饱果率高,特异性果壳薄、籽粒饱满,茎色绿色,主茎高35~42厘米,叶色淡绿色,株型疏枝直立,结果枝数5条~8条,荚果类型茧型,缩缢不明显,果嘴情况钝,结果数每株11~18个,百果重166.9克,出仁率74.35%,籽仁性状桃形,种皮颜色淡红色,种皮表面光滑,百仁重70.7克。经农业部农产品质量监督检验测试中心(郑州)品质测定,蛋白质含量为24.7%,粗脂肪含量为53.3%,油酸含量为38.6%,亚油酸含量为38.4%。2004年区域试验,6点次增产,1点次减产,荚果、籽仁分别比对照豫花6号增产7.05%和11.92%,居参试品种第一位;2005年继试,7点次增产,1点次减产,荚果比对照豫花6号增产9.25%,居参试种第三位。2006年参加生产试验,平均亩产265.33千克,荚果比对照豫花6号增产13.95%,籽仁比对照豫花6号增产17.76%,居第一位。2007年及2008年在驻马店市新品种示范中,部分高产田块亩产达400千克以上。该品种植株较矮、早熟、高产、稳产、适应性广、饱果率高、果形好,出仁率高,籽仁淡红色、商品性好,符合出口要求,生育期短,适合夏播。2007年被列入国家农业科技成果转化项目,2009获驻马店市科技进步一等奖。

驻花2号,2012年5月通过河南省品种审定委员会审定。该品种属直立疏枝型,主茎高42.3厘米,侧枝长45.9厘米,总分枝7.6条左右, 结果枝6.2条,单株饱果数11个;叶片淡绿色、椭圆形、中;荚果为茧形,果嘴钝,不明显,网纹细、稍深,缩缢浅,百果重177.05克;饱果率79.5%;籽仁桃形、种皮粉红色,百仁重76.8克,出仁率76.8%。生育期113天。2009年河南省珍珠豆型花生区域试验,9点汇总,荚果8点增产,平均亩产荚果313.62千克,比对照豫花14号增产11.1%,达极显著水平,居11个参试品种第七位;籽仁240.46千克,9点汇总,9点增产,比对照豫花14号增产14.03%,居11个参试品种第一位,增产达极显著水平;2010年续试,7点汇总,荚果7点全部增产,平均亩产荚果293.46千克,比对照豫花14号增产11.15%,达极显著水平,居12个参试品种第六位;籽仁224.29千克, 7个试点全部增产,比对照豫花14号增产12.6%,居12个参试品种第二位,增产达极显著水平。2011年河南省珍珠豆花生生产试验,7点汇总,荚果6点增产,平均亩产荚果294.75千克,比对照远杂9102增产12.2%,增产极显著,居5个参试品种第三位;籽仁6点增产,1点减产,平均亩产籽仁222.95千克,比对照远杂9102增产12.54%,居5个参试品种第二位。驻花2号抗网斑病,中抗叶斑病、锈病、病毒病。经农业部农产品质量监督检验测试中心(郑州)测试,平均蛋白质含量28.34/28.00%,粗脂肪含量51.03/52.59%,油酸含量34.91/33.8%,亚油酸含量43.52/45.3%,油酸亚油酸比值(O/L)0.80/0.75。适宜河南各地夏播种植。

2010年,优质高产花生新品种郑农花7号获得省科技进步二等奖第4名,主持人王晓林。同年,优质高产出口型花生新品种驻花一号选育获得河南省农业科学院二等奖,主持人甄志高。

(三)中间试验 承担花生中间试验有:河南省麦套花生品种区域试验、河南省夏播花生品种区域试验、河南省优质珍珠豆花生区域试验、河南省夏播花生品种生产试验、河南省优质珍珠豆花生生产试验、花生新品种(系)生产示范试验等一系列试验。通过区域试验,鉴定新育成花生品种(系)的丰产性、抗病性、适应性、品质性状及综合表现,客观评价品种特性与生产利用价值,为河南省花生新品种审定和推广提供科学依据。

(四)栽培技术研究

播期及苗期温度指标研究 5厘米地温日均19℃,绝对低温17℃方能出苗;23℃以上较快,26℃以上最快。日均气温10~11℃,绝对低温7~9℃,可使1~2对真叶的幼苗受冻致死。

1.需肥规律研究 花生吸收各种微量元素较少,在施用氮、磷、钾肥的基础上,配合施用中、微量元素对花生的生理功能影响很大,能够显著地提高产量。且相互不可替代,其作用不可忽视。试验结果证明,施用钼肥使花生增产12.16%,施用硼肥使花生增产14.6%,施用钙肥使花生增产8.1%,施用锌肥使花生增产9.58%。同时,施用中微量元素可以改善花生品质,粗脂肪和蛋白质含量比对照增加。

2.化学促控技术 用多效唑对花生生育性状影响很大,并且极为迅速。据施后15天调查,处理的株高比对照降低2.6~4.7厘米,叶柄长缩短0.4~0.7厘米,果与蔓鲜重比比对照高5.2%~5.8%。多效唑浓度越大,作用程度也越大,但单株鲜果重则与浓度呈负相关,比对照高9.4~5.4克,单株生产力提高0.9~2克,其中100微克/克效果最佳。出仁率增加1.7%~20%,但各浓度处理间差异不大,百果重增加29.4~47.5克,百仁重增加11.4~15.4克,均以150微克/克效果最好;市斤果数减少9~14个,150微克/克减少最少。

3.病虫害防治技术 针对花生的病虫害防治以农业措施为主,化学防治为辅,创造有利于花生生长发育而不利于病害发生的环境条件,安全、经济、有效地控制主要病害的发生危害,达到花生高产、优质、高效的目的。加强农田基本建设,整平地面,做好排、灌水系统,杜绝青枯病等病原借助降水或灌溉水漫流进行传播;实行轮作换茬,处理剩余花生茎蔓,减少叶斑病等病虫害的初侵染源。收刨、晾晒及贮藏等每个环节都要保持通风、干燥,确保种子及时晒干,不发霉,防止种子发霉,是防治黄曲霉病发生有效途径。

4.不同生育期类型品种的播期研究 夏花生的最佳播种期为5月26日~6月10日,麦套花生的最佳播种期为5月20日~5月25日。

5.不同生育期类型品种的密度研究 夏花生的最佳密度为每亩1万~1.2万穴,麦套花生的最佳密度为8000穴~1万穴,每穴2粒。

6.花生起垄种植研究 花生起垄有效解决了驻马店市花生在生长季节抗旱与排涝问题,既能做到旱能浇、涝能排,又能适合机械化收获,可大大提高花生产量和品质。

(五)国家产业技术体系研究任务内容 完成国家花生产业技术体系功能研究室及岗位科学家下达的花生起垄种植示范与推广、对示范县内花生病虫害及农资的调查、技术培训等工作。每年分别在示范县召开技术培训会2次~3次,现场观摩会1次~2次。完成花生优质抗病种质创制与新品种培育,完成花生主要病害综合防治技术的简历与示范、筛选获得高效低毒杀菌剂2~3个,完成花生主要虫害综合防治技术的简历与示范、筛选获得高效低毒杀虫剂3~5个,完成旱薄地花生丰产增效技术集成研究与示范,完成花生机械化收获技术及装备研发集成与示范,完成花生产业经济政策研究。

第三节 园艺研究

一、蔬菜新品种选育研究

(一)蔬菜育种 驻马店市农科院园艺作物研究所起始于1986年8月,主要承担蔬菜育种及辣椒、西瓜等新品种的选育推广课题。先后从全国各地单位收集50余份资源材料,开始育种研究工作,西瓜新品种推广应用方面,主要开展“驻马店地区西瓜良种良法配套技术应用与推广研究”“西瓜新品种中育六号引进推广与开发利用研究”“卞梁一号西瓜的推广应用研究”等。1992年,在农科所科研体制改革中,园艺研究室被撤销,成立“三樱椒研究室”,主要开展三樱椒的开发推广工作。1996年,园艺研究工作得到农科所领导的高度重视,在科研体制、机构编制的改革中,成立“园艺研究中心”,并正式列入编制,定为科级规格,使园艺研究工作步入稳定发展轨道。驻马店市农科院园艺作物研究所成立,下辖蔬菜研究室和食用菌研究室。

从最初的乡土资源的挖掘开发,到蔬菜遗传育种和栽培生理等研究,已具备较高的学术水平和研究能力。广泛搜集保存国内外优良种质资源,截至2012年,已保存鉴定蔬菜品种资源600余份。承担河南省区域试验和预备试验,筛选适宜品种,为生产示范推荐品种。从1996年起,开始,有目的地从事蔬菜新品种的选育工作,同时加强对重要性状遗传规律的研究,选育出驻丝瓜系列新品种1、3、5、7、9号,驻茄系列新品种3、4、5、7、9号,驻椒系列新品种11、14、16、18、19、20、21号等适宜露地及设施栽培的系列蔬菜新品种(系)。

1.驻丝瓜1号 从1992年开始经历12年艰辛培育,丝瓜育种技术水平达到国内同类研究水平,开创驻马店市蔬菜育种的先河。蔬菜育种室选育的丝瓜杂交种驻丝瓜1号,经过2年品种比较试验和1年的生产试验,表现出早熟、抗病、优质、高产、瓜条匀称、畸形瓜少等特点。截至2012年,推广面积达累计达5万亩,创造经济效益1.5亿元。其选育经过发表在全国优秀期刊《中国蔬菜》上,其优质高产栽培技术发表在安徽省优秀期刊《安徽农业科学》上。

2.驻椒18 通过河南省蔬菜品种审定委员会鉴定,《辣椒新品种驻椒18的选育》发表在国家核心期刊《中国瓜菜》。驻椒18早熟性好,抗病耐涝,产量高,种植效益较高,已先后推广到河南、河北、湖北等省份,成为河南省和其他一些地区的主栽品种。自2009年以来累计推广面积26.6万亩,累计新增产量8792.1万千克,新增产值15825.8万元。驻椒18的推广面积呈逐年增加的趋势,显示出广阔的推广应用前景。2012年,“早熟优质丰产辣椒新品种驻椒18的选育与应用”获驻马店市科技进步一等奖、河南省农业科研系统科技成果一等奖。

3.驻茄3号 新品种,中早熟、高产、优质、抗病性强,适宜黄淮地区大面积推广栽培。自2004年起,采取边试验边推广的办法,大力推广驻茄3号的优质种苗及种子,种植面积达到5万多亩,栽培范围涉及驻马店、许昌、商丘、平顶山、洛阳、信阳等地,为农业生产增加直接经济效益4000多万元。

2010年5月,“高产抗病茄子新品种驻茄3号的选育”,获河南省农科系统科技成果一等奖。2011年8月,辣椒新品种驻茄9号通过河南省蔬菜品种审定委员会鉴定。驻茄9号参加新品种生产试验。全省区试汇总结果,驻椒19居试验第一位;驻茄9号居生产试验第一位。驻茄16、驻茄15分别参加2007年河南省辣椒早熟组和晚熟组区试验,各试点汇总,驻椒16居参试品种的第二位,驻椒15居参试品种的第一位。

(二)蔬菜中间试验 1996年起,驻马店市农科院园艺所一直承担着国家和河南省的一系列预试、区域试验、生产示范和新品种的推广工作,先后进行引种鉴定试验、品种(系)对比试验、品种示范试验等,每项试验均按要求认真完成。

(三)蔬菜丰产栽培技术研究

1.设施农业技术研究 厚皮甜瓜新品种无土栽培技术展示,日光温室瓜菜一年两种两收栽培模式试验与示范(春、秋种植两茬厚皮甜瓜),日光温室瓜菜一年三种三收栽培模式试验与示范(春、秋两茬采用无土栽培,夏茬进行有土栽培,采用间作套种模式)。

2.无公害蔬菜标准化生产及配套技术的研究 在汝南县三门闸乡主要围绕“无公害蔬菜标准化生产及配套技术的研究”。通过产地认证、生产流程无公害等技术研究,最终制定甘蓝、辣椒、番茄、大葱等无公害生产技术操作规程,为全市发展无公害蔬菜生产提供技术支撑和保障。通过开展新品种、新技术、新模式的研究工作,筛选出适合河南省无公害蔬菜生产的新品种25个,创造性地研制出17种无公害蔬菜优质高效栽培模式,并在西安、驻马店、平顶山、开封等地进行示范推广,取得良好的经济、生态和社会效益,并且获得河南省科技进步三等奖。

3.绿色番茄、黄瓜质量安全生产控制技术集成研究与应用 2012年11月,“绿色番茄、黄瓜质量安全生产控制技术集成研究与应用”通过验收。该项目是驻马店农科院园艺所参与的河南省农科院基础性前瞻性的研究项目。通过对蔬菜种植大县汝南县主要蔬菜产地环境状况进行的摸底调查、抽样检验和分析评价,筛选出符合绿色食品标准的产地;对常见番茄、黄瓜品种的生育期、抗病性、经济学性状、产量、营养和安全性进行的系列试验研究,筛选出适合发展绿色蔬菜的番茄和黄瓜品种5个;对常见肥料种类和施肥模式对于番茄、黄瓜的病害、抗性及果实性状的影响进行的研究,明确了适合绿色番茄、黄瓜生产的肥料种类和施肥模式;通过合理使用农药、采取物理防控等措施,确定了防虫设施、设备的合理布局,明确了适合绿色番茄、黄瓜病虫害防控的有效手段;制定出适宜当地条件的《绿色食品番茄生产技术规程》《绿色食品黄瓜生产技术规程》,为河南省绿色番茄、黄瓜的标准化生产提供科学依据。

(四)西瓜新品种推广应用 主要开展驻马店市西瓜良种良法配套技术应用与推广研究、西瓜新品种中育六号引进推广与开发利用研究、汴梁一号西瓜的推广应用研究等。

(五)蟹爪兰新品种选育及利用研究 种植品种资源材料34份,配制杂交组合20个、优良品系8个,“蟹爪兰新品种引进及嫁接技术研究与应用”课题,经过5年的研究与试验,引进整理34份蟹爪兰新品种,占国内总资源的85%。在广泛调查市场的基础上,确立“荷兰冬珍”“荷兰红蜻蜓”等8个主要推广应用品种,并进行嫁接成活的机理、嫁接方法、砧木接穗大小配比及亲合程度等方面的研究和试验,获市科技进步一等奖。

(六)主要成果 2000年,“黄淮麦区高效稳产小麦品种的形态、生理基础及其育种模式研究”获农业部三等奖;“调整优化农业结构、促进农村经济发展”获得地区社会科学二等奖。2004年,“早熟春甘蓝新品种豫生1号的选育及应用”获得河南省农科系统二等奖 。2004年,“反季节夏播大白菜新品种豫早1号、豫园50的选育及应用”,获得河南省农科系统一等奖 。2006年,“驻丝瓜一号的选育及应用”获驻马店市科技进步一等项,获河南省农科系统科技成果二等奖。2007年,“无公害蔬菜全季节优质高效模式化栽培技术研究及应用”获得河南省科技进步三等奖;“早熟春甘蓝新品种的选育及应用”获得河南省农业系统成果二等奖;“耐热、抗病、高产黄瓜新品种郑黄三号的选育”获得河南省科技进步二等奖。 2008年,“驻马店市农业水资源利用及节水模式研究”获得河南省农科系统科技成果二等奖。2010年,“高产抗病茄子新品种驻茄3号的选育”,获河南省农科系统科技成果一等奖。2012年,“早熟优质丰产辣椒新品种驻椒18的选育与应用”获驻马店市科技进步一等奖、河南省农业科研系统科技成果一等奖。

二、食用菌研究

1978~2012年,驻马店市农业科学院食用菌课题共承担市级以上项目3项,获得市级以上科技成果3项,先后发表省级以上科技论文20篇,撰写食用菌专著7部,选育食用菌新品种1个。

驻马店农科院食用菌科研起始于1965年,是全国开展食用菌研究最早的单位之一。开始是土壤肥料中心的一个分支课题,主要从事平菇等品种的引进与繁种工作。此后很长一段时间,受条件限制,科研进展缓慢。1996年,园艺研究工作得到农科所领导重视,在科研体制、机构编制的改革中,成立“园艺研究中心”,定为科级规格,使园艺研究工作步入稳定发展轨道,同时食用菌课题转到园艺中心,成为该中心的核心研究课题之一。

1997年,选育出平菇新品种“驻9703”,该品种产量高、韧性好,比省内大面积推广的“新831”增产15%~20%,广受欢迎。此后课题组对该品种的生物学特性、配套栽培技术又进行深入研究,2005年“平菇新品种驻9703的选育及推广应用”获得驻马店市科技进步一等奖。1998年,借助泌阳县举办全国第三次香菇专业会的机会,食用菌课题组积极与国内外食用菌同行学习交流,在了解国内外香菇研究最新进展的基础上,该课题组成员走山下乡,对泌阳花菇栽培技术进行系统研究,提出一系列改进措施,课题组发表的《北方优质花菇栽培技术》一文受到国内外同行的高度重视,并被多次引用。2002年后,河南省的食用菌产业进入快速发展阶段,作为食用菌生产大市,以泌阳花菇为代表驻马店食用菌产业也进入黄金发展时期,食用菌课题组针对新形势下食用菌发展的瓶颈问题,组织力量进行科研攻关。2008年,驻马店市食用菌研究重点实验室揭牌成立。2009年市科技局“优质、抗病、高产食用菌新品种选育及高效模式化栽培技术研究”项目由食用菌课题组承担,课题组从珍惜食用菌品种引进及配套技术研发等方面开展工作,成功引进灵芝新品种“日芝8号”,并在短段木灵芝关键生产技术规程、优质高产综合技术集成、产品的采收与干制、病虫害防治技术、标准化生产技术体系、产业化经营等方面都取得突破性的进展,形成《灵芝菌株“日本K8”的引进及配套标准化栽培技术研究与应用》成果,获得2010年驻马店市科技进步一等奖。

2008年国家食用菌产业技术体系建立,国家食用菌产业技术体系驻马店综合试验站成功落户驻马店农科院。先后争取国家、省市级项目3项,每年争取经费都在30万元以上,为团队自主创新能力提升注入持续动力。

2010~2012年,课题组成员共出版或合著《图解香菇高效栽培》《图解平菇高效栽培》《图解白灵菇高效栽培》《图解双孢菇高效栽培》《图解杏鲍菇高效栽培》《图解菇类病虫害及防治》《平菇标准化栽培技术》等专著6部,编写宣传资料《平菇、香菇、灵芝栽培技术》1部,发表《原生质体再生对糙皮侧耳Pleurotus ostreatus病毒脱除的效果》《段木灵芝模式化栽培技术》《北方优质花菇培养技术》《椴木熟料灵芝菌棒污染原因及防治措施》《河南省香菇产业现状与发展对策》《平菇菌株比较试验》《平菇秋冬季轻简化栽培技术》《香菇品种L808周年栽培技术》科技论文8篇。