第四章 黄淮海平原农业开发

第一节 概 况

1988年,国务院做出实施农业综合开发的战略决策。驻马店是立项实施农业综合开发最早的地区之一。农业综合开发是在中国进行农村经济体制改革,推行家庭联产承包责任制以后,农村经济发展到一定阶段,农业生产,特别是粮食生产迈上了一个新台阶,但是,农业发展面临新的矛盾和问题的背景下实施的。当时农业面临的主要困难是:农业生产徘徊不前,人口增加与耕地减少的矛盾、粮食需求量增长与供给总量不足的矛盾比较突出,农业基础设施老化失修,农业生产条件恶化,农业发展后劲不足。要突破农业生产特别是粮食生产徘徊不前的局面,实现农业形势的根本好转,仅靠传统的常规农业生产方式是不够的,必须采取新的举措,探索新的路子。在总结以往农业开发,特别是商品粮、棉、油基地建设经验的基础上,国务院决定自1988年开始设立国家土地开发建设基金(1990年改为农业综合开发基金,后改为农业综合开发资金),专项用于农业综合开发。从此,中国有组织、有计划的大规模农业综合开发拉开序幕。农业综合开发项目包括土地治理项目和产业化经营项目。

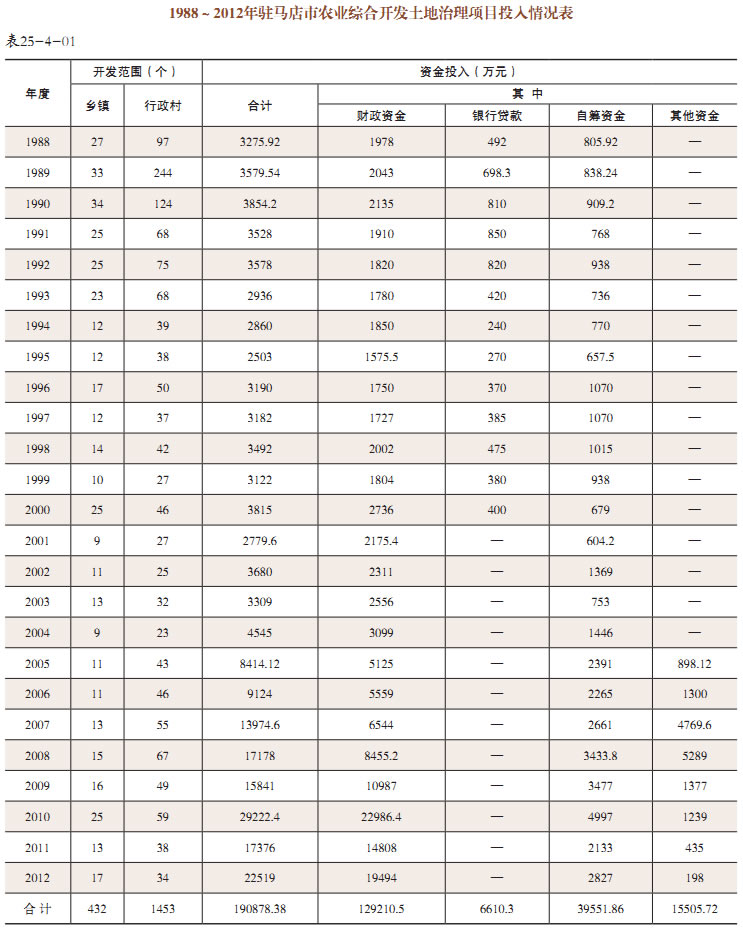

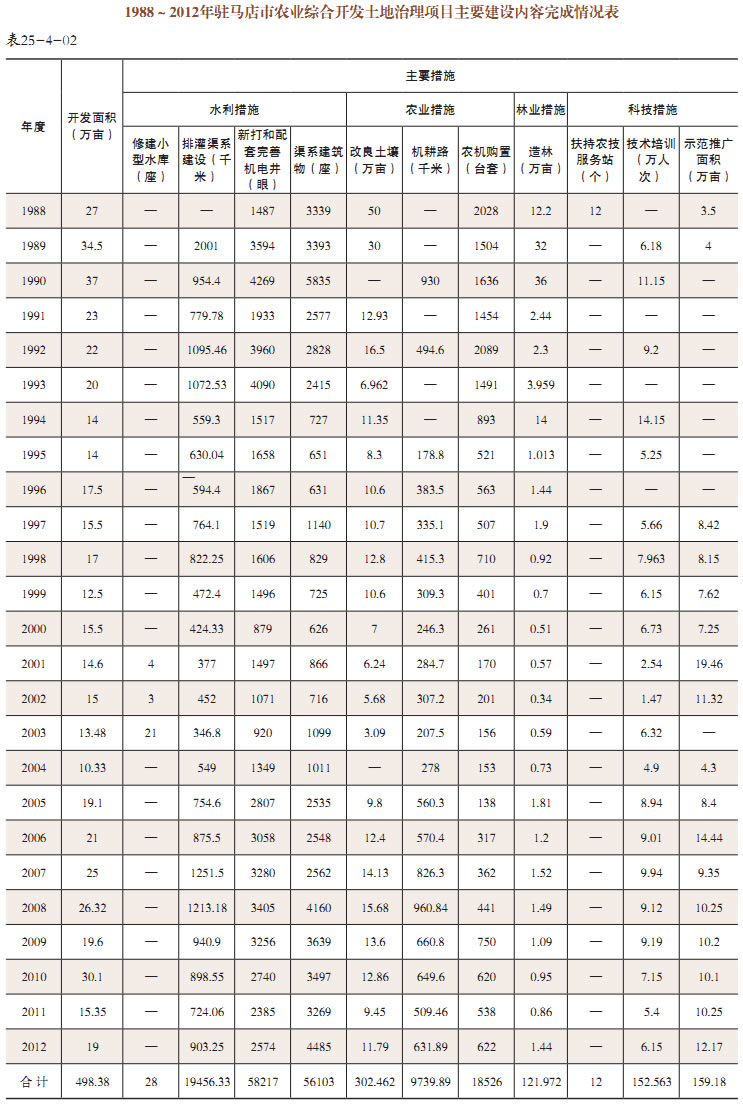

1988~1993年,农业综合开发按区域、按流域进行,时称黄淮海平原农业开发(后称黄淮海平原农业综合开发,简称“黄开”)。开发的主要内容是,重点通过山水田林路综合治理,进行大面积的中低产田改造,同时依法酌量开垦宜农荒地,确保粮棉油等主要农产品的产量稳定增长。农业综合开发在实施过程中逐步建立“国家引导、配套投入、民办公助、滚动开发”的投入机制,投入农业综合开发的资金,包括中央财政资金、地方财政资金、农村集体和农民自筹资金及银行贷款。在此期间,中央财政与地方财政(包括省、地、县财政)的资金原则上按1∶1的比例配套投入,实行无偿与有偿相结合的投入方式,财政资金30%~40%无偿投入、60%~70%有偿投入;原则上投入公益性的财政资金实行无偿使用,投入非公益性的财政资金实行有偿使用,有偿资金回收后继续滚动用于农业综合开发。开发资金主要用于中低产田改造,没有单独列出多种经营项目。建设内容包括农田水利修建小型水库、开挖整修沟渠、修建桥涵、新打机电井、架设农电线路等,农业措施建设良种基地、修建仓库、晒场、改良土壤、购置农机具,建畜禽场,水产养殖,植树造林,农副产品加工,技术培训。这一时期,驻马店地区平均每年投资3450多万元,其中各级财政资金1944万元,平均每年开发面积27万亩,平均每亩财政投入71.4元。

1994~1998年,这一时期的开发内容是,在坚持以改造中低产田为重点、适量开垦宜农荒地、提高农业综合生产能力的同时,加大对优质高效经济作物和多种经营项目建设的扶持力度,把农业增产和农民增收结合起来,切实解决粮食增产而农民不增收的问题。用于土地治理项目的中央财政与地方财政配套资金、乡村集体和农民自筹资金的比例分别按1∶1∶1的比例落实。从1994年起,以省为单位确定中央财政无偿与有偿投入的比例,有偿投入比例有所降低,无偿、有偿投入各占50%。在资金投向上,中央财政和地方财政投入的资金70%以上用于改善农业生产基本条件,30%以下用于发展多种经营和龙头项目以带动农产品的系列开发;银行贷款30%用于改善农业生产基本条件,70%用于发展多种经营和农产品的系列开发。从1996年开始,农业综合开发实行项目一年一定,逐年编报年度计划的办法,不再编报三年期项目计划;土地治理项目计划、多种经营及龙头项目计划分别编报,在同一开发区内统筹安排,配套实施;中低产田改造单位投资标准以1995年每亩投资150元为基数,每年以15%的比率递增,亩增产粮食一般不低于150千克。这一时期,驻马店地区平均每年投资3045万元,其中各级财政资金1780万元,平均每年开发面积15.6万亩,平均每亩财政投入114元。

1999~2004年,农业综合开发适应农业发展新阶段的要求,在指导思想和工作思路做了重大调整,即实行“两个转变”,坚持“两个着力、两个提高”。“两个转变”是指,由过去的改造中低产田和开垦宜农荒地相结合,转到以改造中低产田,尽量少开荒,甚至不开荒,把提高农业综合生产能力与保护生态环境有机结合起来;由以往追求增加主要农产品产量为主,转到积极调整结构,依靠科技进步,努力发展优质高产高效农业上来。“两个着力、两个提高”是指,着力加强农业基础设施和生态环境建设,提高农业综合生产能力;着力推进农业和农村经济结构的战略调整,提高农业综合效益,增加农民收入。从1999年起,规定以省为单位,要分别将中央财政、地方财政、农村集体和农民自筹资金的70%以上用于土地治理项目,30%以下用于多种经营项目;农业综合开发贷款的投放不再硬性规定用于两类项目的具体比例。从2001年起,不再以省为单位确定中央财政无偿与有偿投入的比例,根据各类项目公益性和非公益性投入的大小,分别确定财政资金无偿、有偿投入的比例,其中土地治理项目为85∶15,多种经营项目为15∶85,调整以后,全部财政资金无偿、有偿投入约为60∶40;财政部印发《农业综合开发资金报账实施办法》,从2001年度项目开始,财政资金实行县级报账办法管理,财政无偿资金不再按照行政隶属关系由县级财政划拨到乡级财政,而是由项目建设单位或施工单位按照工程完成验收情况,到县级财政部门报账。2002年2月,国务院批转财政部《关于农业综合开发的若干意见》,明确农业综合开发的指导思想是,适应新阶段农业发展的要求,以农业主产区为重点,着力加强农业基础设施建设,改善农业生产条件,提高农业综合生产能力和保护农业生态环境;着力推进农业和农村经济结构战略性调整,提高农业综合效益,增加农民收入。农业综合开发的扶持范围,一是土地治理项目,包括中低产田改造、草场改良等,发展节水农业、生态农业示范、建设优质粮食基地、优质饲料基地4个重点项目;二是多种经营项目,包括种植业、养殖业,农产品储运、保鲜、加工和批发市场建设等;三是示范项目,包括高新科技示范、科技推广综合示范、农业现代化示范等。农业综合开发遵循突出重点(以农业主产区,特别是粮食主产区为开发重点)、择优立项、综合开发、统筹规划、连片开发、集中投入的原则;原则上财政资金的70%用于土地治理项目,30%用于多种经营项目,保证农业综合开发的投入重点。2003年12月,财政部印发《关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见》,严格控制开发范围,突出以农业主产区特别是粮食主产区为重点,支持优势农产品产业带建设,将农业综合开发项目整合为土地治理和产业化经营项目两类。从2004年起,不再单独设立专项科技示范和农业现代化示范项目。在两类项目中,以土地治理项目为重点,下设中低产田改造、生态农业综合治理、中型灌区节水配套改造3小类项目,延续至今。将多种经营项目更名为产业化经营项目,下设产业化龙头和多种经营两小类项目。取消土地治理项目有偿资金投入,实行全部无偿投入。中央财政有偿资金集中用于产业化经营项目,对不同项类型的产业化经营项目,实行不同的有、无偿比例,产业化龙头企业项目无偿、有偿比例为20∶80,多种经营项目的无偿、有偿比例为30∶70,2005年统一调整为25∶75。中央、省和市县财政资金比例调整为1∶0.45∶0.05,市本级承担市县配套的70%以上,县级承担30%以下(驻马店市非贫困县市、县财政配套比例为5∶5),其中国家级扶贫重点县和财政困难县原则上取消县级配套,由此减少的配套资金由市级财政负担。这一时期,国家对农业综合开发的力度不断加大,开发投资逐年增加。驻马店市平均每年投资3541万元,其中各级财政资金2447万元,平均每年开发面积13.6万亩,平均每亩财政投入180元。

2005~2010年,农业综合开发以科学发展观为统领,继续强化投入,突出重点,创新机制,加强管理,提高效益。2005年8月,财政部发布《国家农业综合开发资金和项目管理办法》(财政部第29号令),将农业综合开发资金和项目管理制度由过去的规范性文件上升为部门规章,这在农业综合开发制度建设上具有里程碑式的意义,农业综合开发步入科学化、规范化、法制化轨道。国家继续加大投入,进一步完善投入政策,实行“两个聚焦”,即“资金安排向高标准农田建设聚焦、项目布局向粮食主产区聚焦”。国家以粮食主产区省份和粮食生产大县为重点,集中资金用于中低产田改造,建设高标准基本农田,着力加强农业综合生产能力建设。2005年,驻马店市利用世界银行贷款加强灌溉农业三期项目(简称“世行三期项目”)全面完成各项前期准备工作(从2003年开始准备),汝南县、平舆县在宿鸭湖灌区开始实施世行三期项目。利用英国国际发展部赠款面向贫困人口农村水利改革项目(简称“英国赠款项目”)在确山县进入实施阶段,到2007年结束。英国赠款项目旨在通过在农业综合开发项目区内建立农民用水户协会,促进农村小型水利工程管护体制改革,解决项目区内已建成的水利工程运行管护问题。2005年10月,河南省人民政府办公厅下发《关于集中农业综合开发资金加快建设我省粮食主产区高标准基本农田的通知》,省政府依据全省121个农业综合开发项目县(市、区)2001~2003年平均粮食总产量、粮食商品粮量及2003年耕地面积、中低产田面积4项指标,选择粮食产量在5亿千克以上、商品量在3亿千克以上、耕地面积130万亩以上、中低产田面积100万亩以上的24个县作为农业综合开发开发重点县(市),集中资金,重点投入,将中央、省现有农业综合开发土地治理项目资金集中70%,用于24个农业综合开发重点县,每三年一轮,实行规模开发,建设高标准农田,其余30%的资金用于非重点县。同时,要求重点县及所在市按照“资金性质不变、管理渠道不变、统一规划、各司其职、各记其功”的原则,围绕建设高标准农田的目标,加大资金整合投入力度,强力推进农业综合开发。驻马店市西平、上蔡、新蔡、正阳、泌阳县5个县被确定为农业综合开发重点县,占全省的1/4;2007年4月,全省农业综合开发现场观摩会在驻马店市召开,来自省直有关厅局主要领导和24个重点县的县长、副县长参加会议。同年9月,全省农业综合开发座谈会在驻马店市召开,李成玉省长、刘新民副省长和省直15厅局长、11个市的主管市长、26个重点县县委书记、县长参加会议。同年11月,国家农业综合开发河南调研座谈会在驻马店市进行,国家开发办主任王建国,及有关市主管副市长、市开发办主任、重点县县委书记或县长参加会议;2008年,驻马店市农业综合开发项目实现保5争6目标,夺得了5个全省第一。一是农业综合开发重点县数量第一。通过竞争,全省重新确定新一轮农业综合开发重点县,驻马店市在成功保住上一轮5个重点县的基础上,又把汝南县新增为全省农业综合开发重点县,总数达到6个,居全省第一位。二是项目个数第一。三是开发面积第一。四是争取中、省财政投资数量第一。五是增量资金第一。在这一年里,国务院发展研究中心、中央党校领导专家和人民日报社、新华社等国家级新闻媒体,先后来驻马店市调研、采访和报道农业综合开发工作。2009年,积极参与,全力配合,支持发展改革委编制好《驻马店粮食生产核心区建设规划(2009~2020年)》。该规划全市到2020年,确保粮食综合生产能力稳定达到158亿斤,净增40.7亿斤,农业综合开发承担改造中低产田784.3万亩,新增粮食综合生产能力35.7亿斤,占全市规划新增粮食的87.7%。2007~2009年,西平县被国家农业综合开发办公室确定为农业综合开发引导支农资金统筹支持新农村建设试点项目(简称“新农村试点项目”)县,涉及宋集乡的后胡、于桥、岳庄、宋集、毛庄、张湾等7个行政村。三年共完成投资3956万元,建设高标准农田3.3万亩,水泥混凝土硬化道路32.6千米,修建户户通水泥硬化路面40千米,建设农村安全饮水工程4处,解决农村吃水困难人口12696人,完成村内混凝土硬化排水沟7千米,硬化美化坑塘3处,栽植美化环境观赏苗木2.6万株,新建生态沼气池400座。项目区70%的农户实现水泥路户户通,村民全部用上自来水,沼气入户率达到30%以上,村街路灯覆盖率100%。根据2009年全国农业综合开发工作会议关于农业综合开发“切实做到‘两个聚焦’”的重要部署,进一步加快高标准农田建设步伐,国家农业综合开发办公室经研究决定,从2009年开始组织实施“国家农业综合开发高标准农田建设示范工程”(简称“高标准农田建设示范工程”),同年7月份启动。河南省财政厅根据《国家农业综合开发高标准农田示范工程建设标准(试行)》,参照水利、农业、林业等部门有关技术规范和建设规程,组织有关专家制定《河南省农业综合开发高标准农田示范工程建设标准实施细则(试行)》,高标准农田建设示范工程应达到“田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、科技先进适用、优质高产高效”的总体目标。新蔡县作为驻马店市第一个高标准农田建设示范工程县,当年投入资金1360万元,其中中央财政资金800万元、地方配套资金400万元、群众自筹和投劳折资160万元,在弥陀寺乡建设高标准农田1万亩。种粮大户实施农业综合开发土地治理试点项目于2009年开始,正阳县慎阳镇叶竹园村种粮大户叶百林获准立项实施,完成国家农业综合开发土地治理项目资金84万元,其中财政资金64万元、自筹资金20万元,改造中低产田0.1万亩。从2009年开始,新蔡县、正阳县作为省财政直管县,由省农业综合开发办公室直接下达项目和投资指标,县级年度农业综合开发项目计划直接上报省审批。2010年9月4日,财政部第60号令公布《财政部关于修改〈国家农业综合开发资金和项目管理办法〉的决定》,对财政部29号令作了部分修改,明确农业综合开发项目包括土地治理项目和产业化经营项目。土地治理项目,包括稳产高产基本农田建设、高标准农田示范工程、粮棉油等大宗优势农产品基地建设、良种繁育、土地复垦等中低产田改造项目,草场改良、小流域治理、土地沙化治理、生态林建设等生态综合治理项目,中型灌区节水配套改造项目。2010年3月,《河南省人民政府办公厅关于进一步加强农业综合开发工作的意见》,明确农业综合开发的主要任务,围绕国家粮食战略工程河南粮食生产核心区建设规划,加快推进粮食生产核心内95个县(市、区)5000万亩中低产田改造项目建设,稳定提高粮食综合生产能力。各级政府要稳定和加强农业综合开发工作机构,使之与承担的工作任务相适应。积极做好农业综合开发立法前期工作,依法推进农业综合开发。实施粮食核心产区建设的重点县(市、区)县(市、区)长要对农业综合开发负总责,分管领导具体负责,切实抓紧抓好。各级农业综合开发工作机构要增强责任感和使命感,按照“两转两提”的要求,进一步加强队伍建设,不断提高工作水平。市农业综合开发坚持以科学发展观为指导,积极推进农业综合开发科学化、精细化管理,继续加大工作力度,以粮食主产区中低产田改造为主要任务,以建设高标准农田打造精品工程为重点,推进粮食核心区建设,中低产田改造项目的亩投资标准(含中央和地方财政资金、乡村集体和农民群众自筹资金及筹劳折资)2010年达到910元,其中财政资金670元;高标准农田示范工程建设标准1360元,其中财政资金1200元。

2005年1月,《财政部关于调整农业综合开发产业化经营项目分类项目设置和中央财政有偿无偿资金比例等事项的通知》,明确:产业化经营项目的分类设置,由“产业化龙头”“多种经营”2类调整为“种植养殖基地”“农产品加工”和“流通设施”3类。单个项目中央财政投资300万元以上的为重点产业化经营项目,由国家农发办组织评审和批复项目计划;单个项目中央财政投资300万元以下的为一般产业化经营项目,由省级农发办组织评审和批复项目计划;从2005年开始,所有产业化经营项目的中央财政资金的有无偿比例统一调整为75∶25,重点产业化经营项目扶持的对象为国家和省级农业产业化龙头企业(含省级农发机构审定的龙头企业),一般产业化经营项目原则上也要由具备独立法人资格的单位承担。西平县河南丰盛粮油股份有限公司,作为中央财政投资参股经营试点企业,在2004年申报投资参股以营试点项目的基础上,2005年继续实施。2007~2009年新农村试点项目方面,从2009年起,农业综合开发取消产业化经营项目有偿投入,全部无偿投入,对产业化经营项目分别实行贷款贴息和无偿补助两种扶持方式。这一时期,驻马店市平均每年投资15625万元,其中各级财政资金9942万元,平均每年开发面积23.5万亩,平均每亩财政投入423元。

2011~2012年,农业综合开发进入新的历史阶段。2011年,财政部印发《国家农业综合开发县管理办法》《国家农业综合开发综合检查办法》《国农农业综合开发项目资金绩效评价办法》《国家农业综合开发部门项目管理办法》等规章制度,进一步加强科学化、规范化、精细化管理。从2011年起,粮食主产区中央财政资金用于土地治理项目的比例75%以上,用于产业化经营项目的比例25%以下。中央财政资金与地方财政资金配套比例调整为1∶0.4,全省农业综合开发县不再承担财政资金配套任务,取消县级财政配套配套任务后减少的配套资金,由省本级财政承担。土地治理项目100%无偿投入,其中用于农业机械、配套农机具以及苗圃建设等经营性措施的补贴限额,原则上不得超过土地治理项目财政资金的5%;产业化经营项目100%无偿投入,取消中央财政有偿资金,对产业化经营项目分别实施财政贴息和财政补助扶持方式。2011年11月,河南省人大常委会发布公告,《河南省农业综合开发条例》自2012年3月1日起施行,标志着我省农业综合开发步入规范化、法制化、科学化和精细化管理的轨道。全市农业综合开发系统掀起学习、宣传《河南省农业综合开发条例》的热潮。2011年中低产田改造项目的亩投资标准(含中央和地方财政资金、乡村集体和农民群众自筹资金及筹劳折资,下同)调整为平原地区910元、丘陵山区为1180元,高标准农田示范工程项目的亩投资标准为1371元(其中财政资金1200元)。在多筹集地方财政配套资金或整合其他支农资金的前提下,允许适当提高亩投资标准和建设标准。中央财政与地方财政配套比例按1∶0.4执行,在地方财政配套中,省财政占86%、市财政占14%;农民筹资投劳与中央财政资金的比例原则上按0.2∶1执行。驻马店市2011年农业综合开发土地治理项目完成开发任务15.35万亩,其中高标准农田示范工程建设面积6万亩、中低产田改造面积9.35万亩。完成总投资17376万元,其中中省财政投资金14401万元、市财政配套407万元、自筹资金2133万元。主要建设内容为:新建拦河坝5座,新打机电井2190眼,修复配套机电井195眼,完成输变电线路配套457.52千米,开挖疏浚沟渠724.06千米,埋设管道130.2千米,新建渠系建筑物3269座,整修机耕路287千米,造林0.86万亩。

2012年,《河南省人民政府关于建设高标准粮田的指导意见》提出,到2020年在粮食生产核心区,建成一批百千万、千亩方和万亩方,集中打造6000万亩平均亩产超吨粮的高标准粮田。农业综合开发高标准农田示范工程的建设标准和高标准粮田建设标准,从内涵和目标上看,完全一致。因此,大规模改造中低产田、建设高标准农田,就是建设高标准粮田。2012年6月,市农开办根据省农开办统一安排,编制了《驻马店市农业综合开发“百千万”高标准粮田建设规划(2012~2020年)》。2012年,中低产田改造项目的亩投资标准(含中央和地方财政资金、乡村集体自筹资金、农民筹资和投劳折资,下同),提高到平原地区为980元,丘陵山区仍为1180元;高标准农田示范工程项目(以下简称“示范工程项目”)的亩投资标准为1372元(其中财政资金1200元)。在多筹集地方财政配套资金或整合其他支农资金的前提下,允许适当提高亩投资标准和建设标准。全市2012年完成省批准立项实施农业综合开发土地治理项目17个,改造中低产田、建设高标准农田示范工程面积19万亩(中低产田9万亩、高标准农田10万亩),完成土地治理项目总投资22519万元,其中中央财政资金14078万元、省财政资金4870万元、市级财政配套546万元、群众筹资及投工折资2827万元、整合其他项目资金198万元;与2011年相比,开发面积增加3.65万亩,财政总投资增加4986万元,其中中央财政资金增加3423万元,地方财政增加1263万元。2012年立项实施项目个数、面积和争取中央和省财政资金额度均超过历史最高水平,居全省第二位。从2012年1月10日开始,《国家农业综合开发信息管理系统》网络版正式启用,取代2008年开始使用的《农业综合开发数据管理系统》(1997~2007年为《久其报表数据管理系统》)单机版。

第二节 土地治理项目

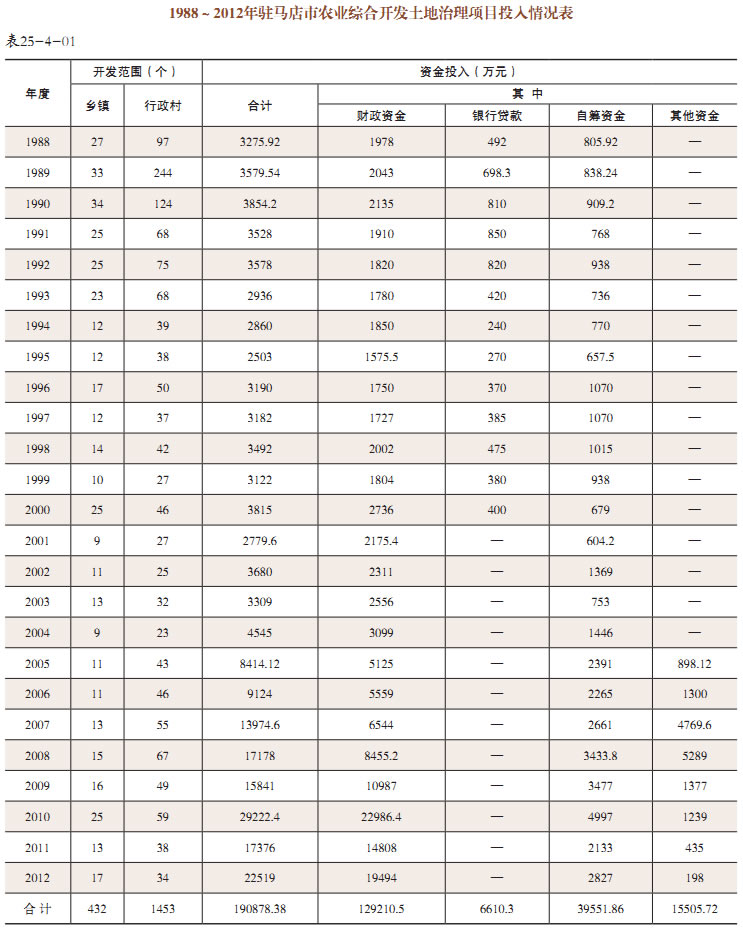

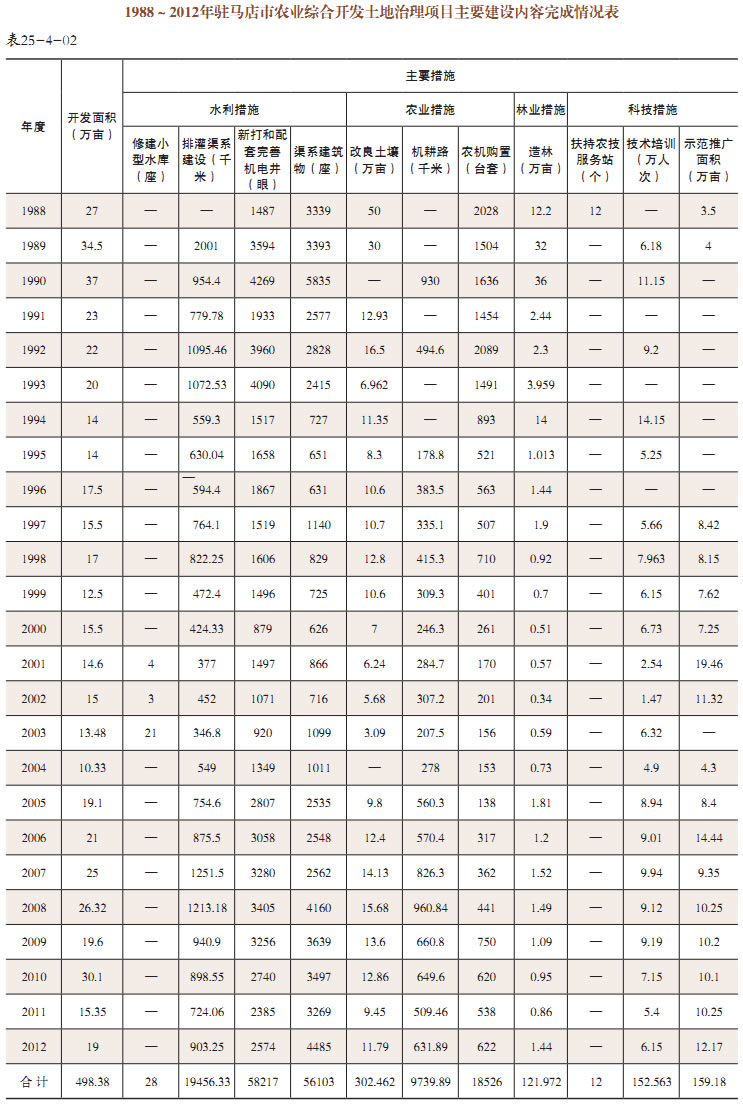

土地治理项目建设以中低产田改造为重点,建设旱涝保收、稳产高产、节水高效的高标准农田。项目的扶持对象主要是农民。其主要特点是,按区域统一规划,按项目进行管理,实行山水田林路综合治理,水利、农业、林业、科技等措施综合配套,实现经济、社会、生态效益的统一。农业综合开发从开始实施至2012年,全市累计投入农业综合开发资金19.088亿元,改造中低产田498.38万亩,涉及全市10个县区、432个乡镇、1453个行政村,新增有效灌溉面积353.08万亩,改善灌溉面积105.16万亩,新增除涝面积279.53万亩,改善除涝面积143.09万亩,增加农田林网防护面积367.34万亩,新增粮食生产能力6.27亿千克。

第三节 世行贷款项目

为解决农业综合开发投资不足问题,国家开发办建议利用外资开辟新的投资渠道,财政部同意利用世行贷款支持农业综合开发。1998年,经财政部研究决定,农业综合开发利用世界银行贷款3亿美元,实施加强灌溉农业二期项目。2002年,加强灌溉农业二期项目通过竣工验收,并被世界银行业务评价局评为最高等级的“非常满意”项目。其后,为保证农业综合开发利用外资的延续性,2002年底,财政部决定继续利用世界银行贷款3亿美元,用于实施加强灌溉农业三期项目和农业科技项目,2005年,上述两项目顺利通过世行评估,进入项目实施阶段。其间,农业综合开发不断拓宽利用外资渠道,先后争取英国国际发展部赠款450万美元用于面向贫困人口的农村水利改革项目,全球环境基金赠款500万美元实施适应气候变化农业开发项目。

驻马店市先后实施其中两类项目,分别是利用世界银行贷款加强灌溉农业项目和利用英国国际发展部赠款项目,先后有泌阳、遂平、汝南、平舆、确山5个县被纳入扶持范围。

一、利用世界银行贷款二期项目

利用世界银行贷款加强灌溉农业二期项目,旨在通过以中低产田改造为主要内容的农田水利基础设施建设,提高项目区农业综合生产能力。

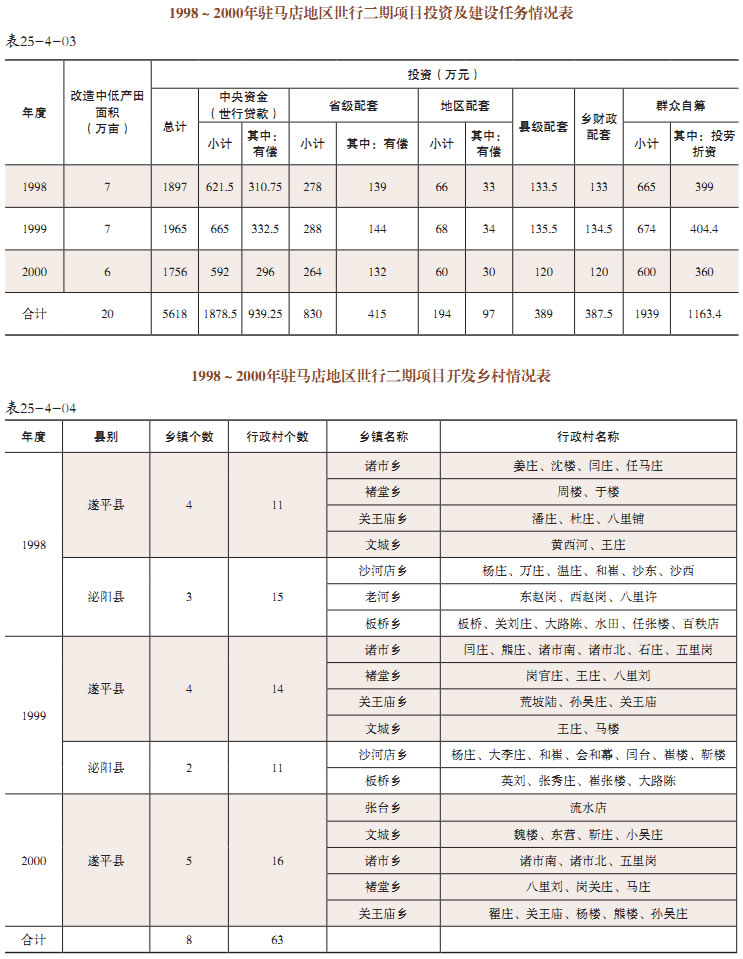

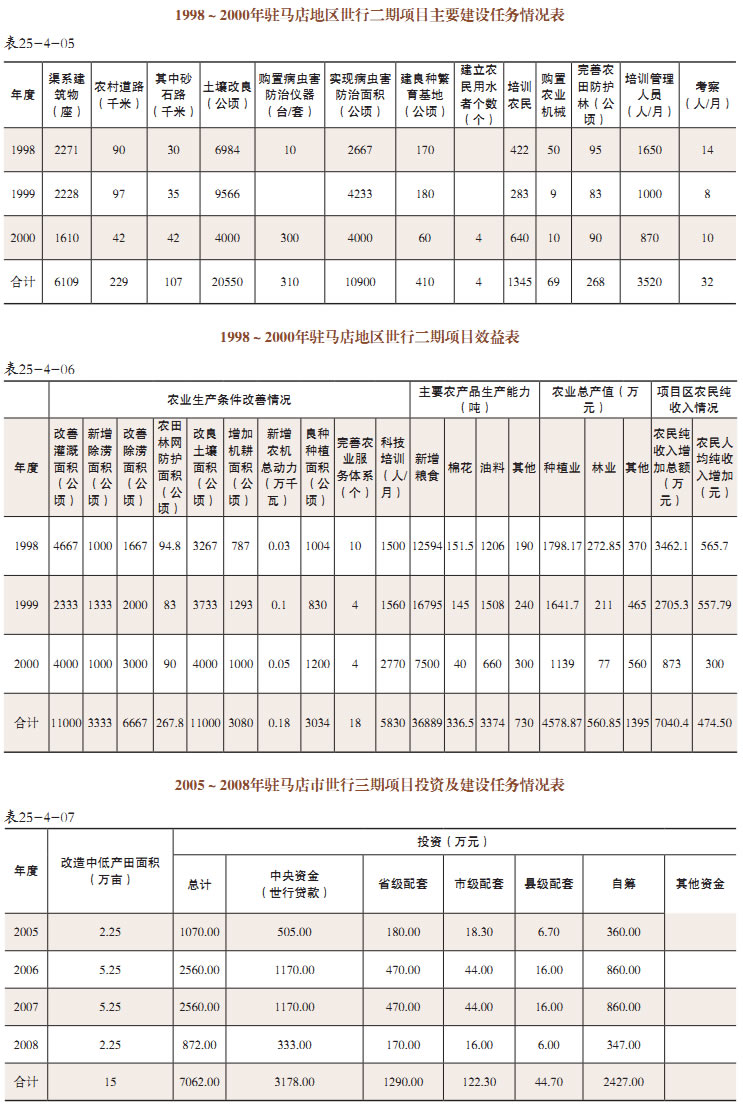

1998~2000年,驻马店市开始实施“利用世界银行贷款加强灌溉农业二期项目”,项目涉及泌阳、遂平2县的8个乡镇63个村,截至2000年累计投资5618万元,其中世行贷款1878.5万元(含有偿资金939.25万元)、省级配套830万元(含有偿资金415万元)、地区配套194万元(含有偿97万元)、县级配套389万元,乡财政配套387.5万元、群众自筹1939万元(含投劳折资1163.4万元)。改造中低产田20万亩,建桥、涵、闸、渡口、跌水、出水口等渠系建筑物6109座,修建农村道路229千米(其中砂石硬化路107千米),改良土壤20550公顷,改善灌溉面积11000公顷,新增除涝面积3333公顷,改善除涝面积6667公顷,新增农机总动力0.18万千瓦,增加机耕面积3080公顷,新增农田林网防护面积267.8公顷。3年累计新增粮食36889吨,棉花336.5吨,油料3374吨,其他农产品730吨。累计新增种植业总产值4578.87万元,林业总产值560.85万元,其他农业产值1395万元。项目区农民纯收入增加7040.4万元,农民人均纯收入增加474.5元(详细情况见附表)。

二、利用世界银行贷款三期项目

利用世界银行贷款三期项目旨在通过以改造中低产田为主要内容的农业基础设施建设,提高农业综合生产能力,增加优势农产品、无公害农产品和绿色农产品产量;通过推广农业标准化生产和加强农民组织化建设,推进农业生产现代化进程,增加农民收入;通过农业生态环境建设以及科学的用水、管水机制的建立,推动项目区农业生产的可持续发展。

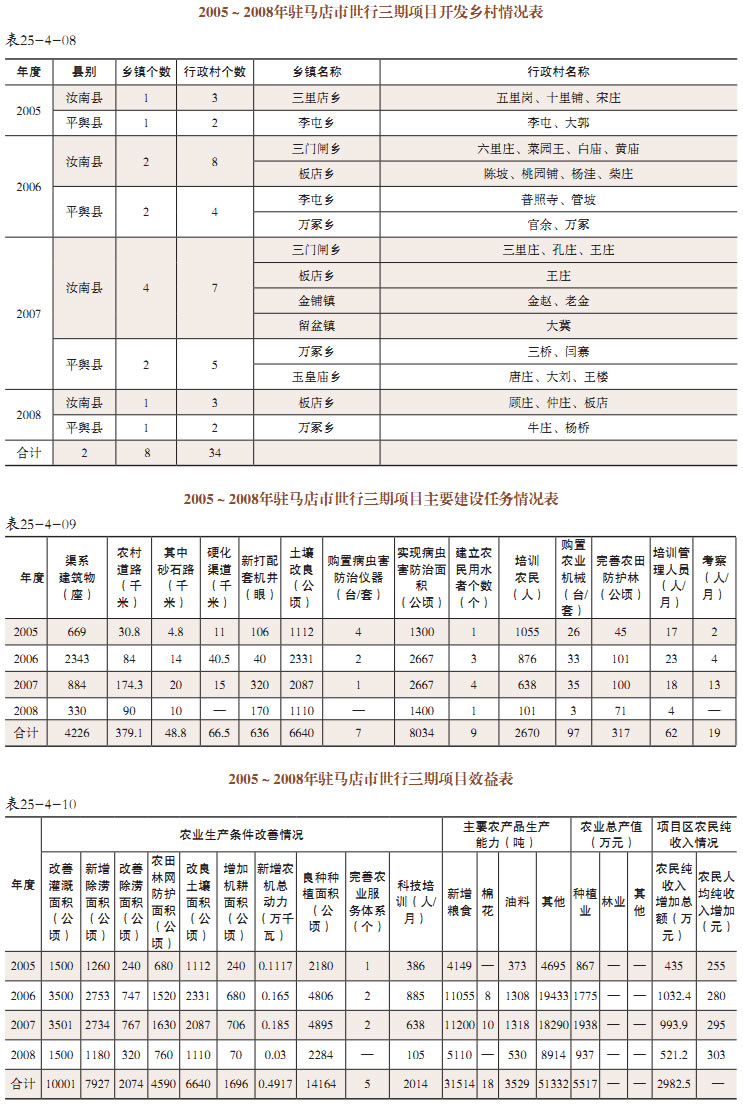

2005~2008年,驻马店市实施“利用世界银行贷款加强灌溉农业三期项目”,项目在汝南、平舆两县的8个乡镇的34个村实施。截至2008年累计投资7062万元,其中世行贷款3178万元、省级配套1290万元、市级配套122.3万元、县级配套44.7万元、群众自筹2427万元。改造中低产田15万亩,建桥、涵、闸、渡口、跌水、出水口等渠系建筑物4226座,修建农村道路379.1千米(其中砂石硬化路48.8千米),硬化渠道66.5千米,新打配套机井636眼,改良土壤6640公顷,购置病虫害防治仪器7台套,实现病虫害防治面积8034公顷,建立农民用水者协会9个,培训农民2670人,购置农业机械97台套,完善农田林网317公顷,培训管理人员62人月,考察19人月。通过项目实施,改善灌溉面积10001公顷,新增除涝面积7929公顷,改善除涝面积2074公顷,新增农机总动力0.4917万千瓦,增加机耕面积1696公顷,新增农田林网防护面积317公顷。4年累计新增粮食31514吨、棉花18吨、油料3529吨、其他农产品51332吨。累计新增种植业总产值5517万元。项目区农民纯收入增加2982.5万元,农民人均纯收入增加283.3元(详细情况见附表)。

三、利用英国国家发展部赠款面向贫困人口农村水利改革项目

利用英国国际发展部赠款面向贫困人口农村水利改革项目(简称“英国赠款项目”),由英国国际发展部提供赠款,主要在农业综合开发项目区组建农民用水户协会,探索和完善小型农田水利设施的建后管护机制。世界银行受英国国际发展部委托负责该项目的管理,各级农业综合开发办公室负责该项目的组织实施。英国国际发展部委托世界银行代表外方管理项目。国家农业综合开发办公室和水利部负责该项目的组织实施。驻马店市确山县被纳入扶持范围,2005~2007年实施,共投资120万元,其中英国国际发展部增款53.9万元(汇率改变后调整为52.4341万元),省财政配套66.1万元。组建农民用水户协会(WUA)7个,其中示范WUA1个、推广WUA6个。7个WUA中,6个安排在薄山水库灌区的留庄、任店2个镇的11个村,另1个在一小型水库——马楼水库灌区,含4个行政村。其中在薄山水库南干加四斗灌区组建的毛绳WUA为示范WUA。各WUA均按水文边界组建。

第四节 多种经营项目

1988~1996年,农业开发土地治理与多种经营项目建设计划没有分开,只是从投资分类上区别为种植业、养殖业、农副产品加工业。在此期间产业化经营项目以养殖为主。1997年起,多种经营项目按项目性质、数量、建设内容单独上报计划,单独批复。1997~2000年共实施种植业项目15个、养殖业项目17个、加工业项目1个。原则上财政资金的70%用于土地治理项目,30%用于多种经营项目。至2000年,多种经营项目共投资8783万元,其中:财政资金5278.34万元,银行贷款1215.55万元,自筹资金2288.79万元。项目实施后,新增肉蛋2586.39万千克、蔬菜1474万千克、水产品244.43万千克、种鸡1156.3万只、种羊5700万只、种猪8090万头、种牛323万头、种鱼4.7亿尾,新增产值16430.6万元。

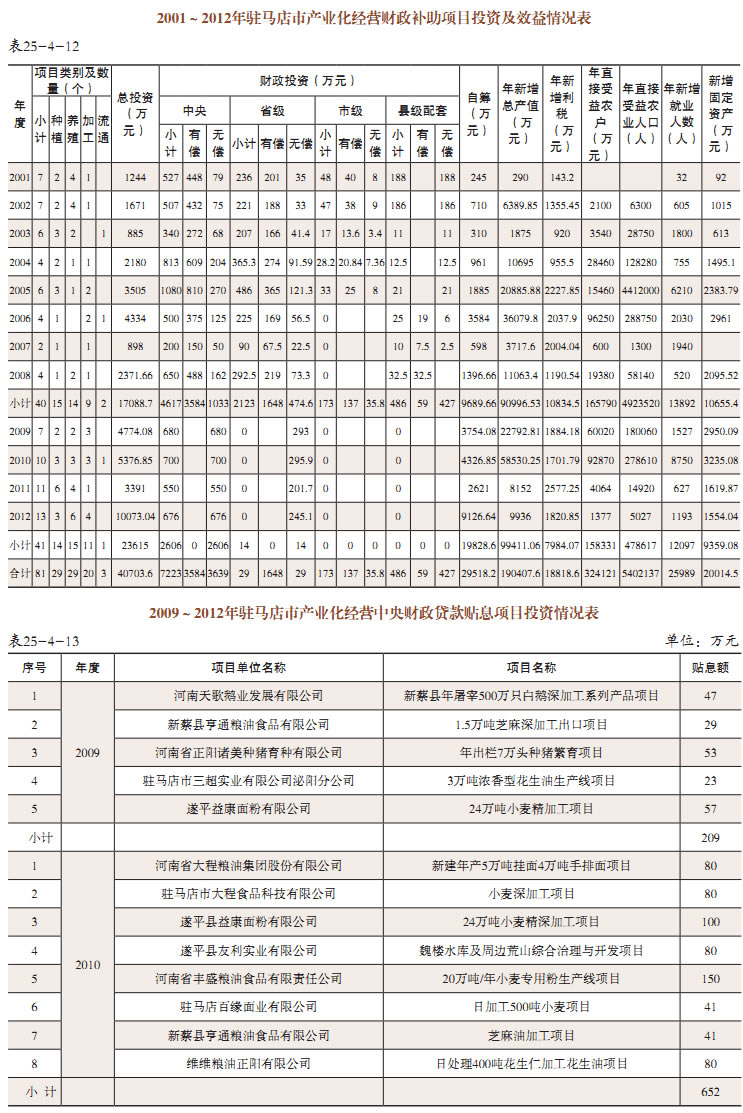

2001~2008年多种经营项目被改称农业综合开发产业化经营项目,财政投资采取有偿和无偿相结合的方式进行投入,重点扶持种植、养殖、农产品加工、产地流通市场建设等类项目。在此期间,全市共扶持产业化经营项目40个,其中种植类15个,养殖类14个,加工类9个,流通类2个。

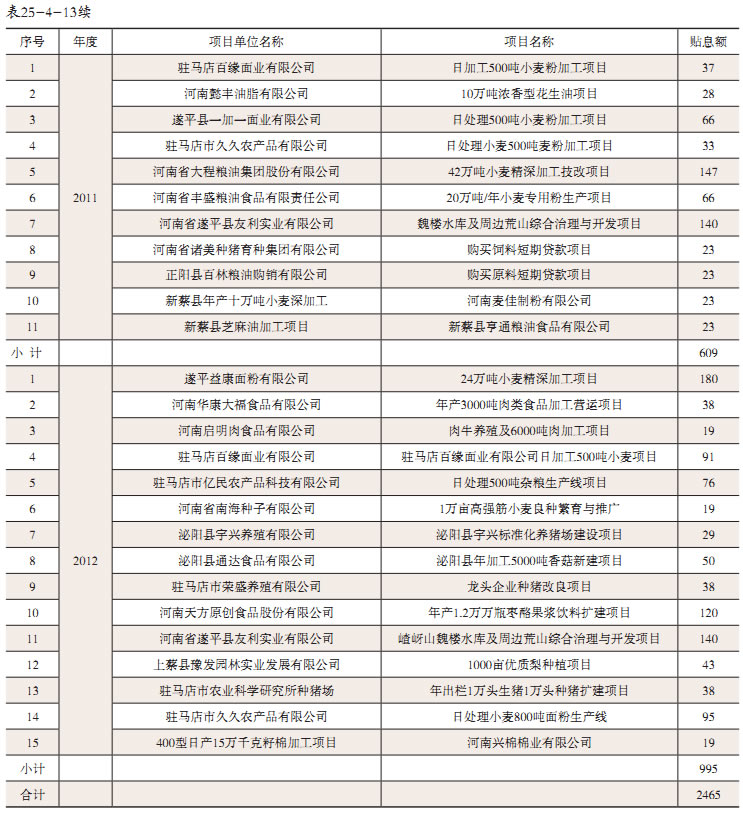

从2009年开始,产业化经营项目分为财政补助项目和中央财政贷款贴息项目,继续重点扶持种植、养殖、农产品加工、产地流通市场建设等类项目,其中,财政补助项目对农业产业化龙头企业和农民专业合作社进行扶持,中央财政贷款贴息项目对农业产业化龙头企业进行扶持。

第五节 管理机构

一、扶贫开发办公室

1986年初,驻马店地区成立贫困地区经济开发领导小组,领导小组下设办公室,简称“扶贫办”,属长设临时机构,副处级规格,办公地点设在地区民政局,人员5名。1987年7月,扶贫办正式隶属地区行政公署,内设综合科、项目科2个科室,行政编制5人。1987年底,增加行政编制3人。1994年,扶贫办增设科技宣传科,内设科室达到3个;同时,在原有8个行政编制的基础上增加3个事业编制。1996年4月,地区撤销贫困地区经济开发领导小组,成立扶贫开发管理委员会,由地委、行署、人大、政协、军分区有关领导分别任管理委员会主任、副主任,管理委员会下设办公室和基础设施、项目开发、科技推广、林果栽培、畜牧养殖5个专业组,均为正处级规格。后沿袭至2000年。

2002年,撤销“驻马店市贫困地区经济开发领导小组办公室”,与农办、黄开办合并,成立“驻马店市农业综合开发领导小组(驻马店市扶贫开发领导小组)办公室”。总编制33人,涉及扶贫的科室是综合科、扶贫项目科、科技扶贫科和定点帮扶办。

2010年,撤销“驻马店市农业综合开发领导小组(扶贫开发领导小组)办公室”,设立中共驻马店市委农村工作办公室,为市委工作部门,规格为正处级。中共驻马店市委农村工作办公室挂驻马店市农业综合开发办公室、驻马店市扶贫开发办公室牌子。涉及扶贫的科室是扶贫基础项目建设科、科技外资产业项目科、革命老区科(社会扶贫科)。另设所属事业单位“扶贫开发服务中心”负责劳动力转移培训(雨露计划)工作。

二、黄淮海平原农业综合开发办公室

1988年,黄淮海平原农业综合开发工作在区内开始,黄淮海平原农业综合开发领导小组随即成立,为行署议事协调机构。领导小组下设办公室,副处级规格,办事机构设在行署办公室。1995年地直机构改革时黄淮海平原农业综合开发领导小组及其办公室予以保留,沿袭至2000年。2002年,撤销“驻马店市黄淮海平原农业综合开发领导小组办公室”,与农办、扶贫办合并,成立“驻马店市农业综合开发领导小组(驻马店市扶贫开发领导小组)办公室”。总编制33人,涉及农业综合开发的科室是计划资金科。

2010年,撤销“驻马店市农业综合开发领导小组(扶贫开发领导小组)办公室”,设立中共驻马店市委农村工作办公室,为市委工作部门,规格为正处级。中共驻马店市委农村工作办公室挂驻马店市农业综合开发办公室、驻马店市扶贫开发办公室牌子。涉及农业综合开发的科室是土地治理项目科、计划资金与产业化项目科和外资和部门项目科。

三、市委农村办公室

1985年,成立驻马店地区农业经济委员会。1987年,驻马店地区农业经济委员会与农联社合并,成立驻马店地区农业经济工作指导委员会。1996年,驻马店地区农业经济工作指导委员会改称驻马店地区行署农业工作领导小组办公室,级别为正处级。2001年,驻马店地区行政公署农业工作领导小组办公室更名为驻马店市人民政府农业工作领导小组办公室。2002年,撤销“驻马店市人民政府农业工作领导小组办公室”,与扶贫办、黄开办合并,成立“驻马店市农业综合开发领导小组(驻马店市扶贫开发领导小组)办公室”。总编制33人。

2010年,撤销“驻马店市农业综合开发领导小组(扶贫开发领导小组)办公室”,设立中共驻马店市委农村工作办公室,为市委工作部门,规格为正处级。中共驻马店市委农村工作办公室挂驻马店市农业综合开发办公室、驻马店市扶贫开发办公室牌子。

四、驻马店以工代赈办公室

1986年,驻马店地区设立以工代赈领导小组,组长由副市长兼任,成员单位由地区计委、财政、交通、水利、农业、林业、审计等单位组成,领导小组下设办公室,办公室设在驻马店地区计委,具体业务由农业科负责。工作有机构,没编制,没有专门的人员负责,均由农业科人员兼职工作。1997年,随着以工代赈业务量的增加、以工代赈资金投放量逐步扩大、以工代赈的工程效益的体现,在原有以工代赈领导小组机构不变情况下,成立驻马店市以工代赈领导小组办公室,办公室设在计委,并由计委代管,核定有编制、人员、经费,是一个财政全供、列入公务员系列管理的正科级事业单位。

以工代赈自1984年实施以来,驻马店地区以工代赈办公室的主要职能与职责是管理以工代赈项目、扶持贫困地区,为其脱贫致富服务,负责以工代赈物质的分配、协调与管理工作;负责全地区以工代赈年度项目计划的编报下达、协调和监督以工代赈项目按质、按期、按量的实施管理工作;负责以工代赈中长期的规划、编报工作,负责以工代赈政策的研究与落实等工作。

“八五”以后,驻马店地区以工代赈办公室职能与职责中间部分稍有变化。根据变化了的以工代赈的形式,由1984年始以粮棉布、中低档工业品等物资拨放和项目投资开展以工代赈,逐步改为国家利用项目资金投资进行以工代赈,因此,初始的负责以工代赈物质的分配、协调与管理工作职能与职责不再存在,其他职能沿袭。