第二章 工业行业

第一节 造纸印刷

一、发展概况

1978年,全区造纸印刷企业56家,完成工业总产值1816万元;“六五”末,有造纸印刷企业60家,完成工业总产值2942万元;1986年,区内共有三家造纸企业,从业人员826人,固定资产791万元,完成工业总产值1686万元,利税总额300万元。1986年开始到20世纪90年代中期,区内造纸行业快速发展,区内造纸企业中驻马店市第一造纸厂利润连续9年保持在500万元以上,1994年被评为河南省工业行业利税“20强”企业和大中型企业综合经济效益“百佳”企业。为使污水达标排放,驻马店市第一造纸厂还投资1200万元上马了治理污水工程。遂平县造纸厂用杨木与红麻配抄生产的新闻纸吸墨及不透明度好,获河南省科技成果二等奖,在1995年国际纸张、纸制品博览会上,该厂生产的51克新闻纸、52克书写纸和45克单胶纸获银质奖。

1996年,全区共有造纸企业77个,骨干企业有驻马店市第一造纸厂、驻马店市第二造纸厂、遂平县造纸厂等。产品类型规格多样化,主要产品有机制纸浆、有光纸、单胶纸、新闻纸、卫生纸、凸版纸、瓦楞纸、黄板纸等。1996年造纸业完成工业总产值47945万元,是1986年的28倍,工业增加值12807万元,生产机制纸12.6万吨。其中:国有企业11个,机制纸浆生产能力共10.4万吨,机制纸生产能力9.4万吨,完成工业总产值26054万元,利税总额4201万元。

1997年后,全区贯彻执行国家可持续发展战略,不断加大治理环境污染力度,区内没有治理污水能力的小型造纸企业都按要求陆续停产、转产。2000年全区限额以上造纸企业22个,资产合计3324万元,完成工业总产值23653万元。其中驻马店市第一造纸厂年生产机制纸能力达2.0万吨,完成工业总产值8800万元,利税总额336万元,从业人员510人。是全区造纸企业的领头羊。

“七五”末全区造纸印刷企业77家,累计完成工业总产值23734万元(1989年没有数据);“八五”末发展到144家,累计完成工业总产值141389万元,同比增长495.7%,实现了跨越式的发展;由于一批小造纸厂的关闭停产,到“九五”末造纸印刷企业缩减为38家,累计完成工业总产值227133万元,同比增长60.6%;“十五”末造纸印刷企业有25家,2005年完成工业总产值90128万元,与“九五”末相比增长45%。“十一五”末造纸印刷企业有40家,2010年完成工业总产值290982万元,与“十五”末相比增长223%。

二、主要企业

驻马店第一造纸厂、驻马店市东衡印刷有限公司、驻马店市白云纸业有限公司。

第二节 食品饮料

一、发展概况

全市食品饮料工业是在传统食品加工、制造业的基础上,经千百年演变发展而形成。驻马店西南约5千米处的烧山是相传一百四十八里黄酒店中心地带,是各种生产和生活资料交换的繁华古集镇。但到近代特别是“文化大革命”时期食品饮料行业受到严重冲击。到1978年,全区有食品饮料企业12家,当年完成工业总产值1662万元;1980年发展到28家,当年完成工业总产值1367万元;到“六五”末期发展到81家,完成工业总产值5824万元,全国著名的王守义十三香调味品公司就是在这个时期成立的,但此时产品仍比较单一,多是糕点糖果及罐头食品厂。

1986年,全区食品制造业、饮料制造业共有企业26个,从业人员3824人,主要产品有糕点、糖果、淀粉、罐头、调味品、酒精、啤酒、饮料等。企业普遍规模小、科技含量低,经济效益低,其中规模较大的地区罐头厂年总产值1092万元,驻马店市啤酒厂年税利105万元,分别位于全区产值、利税第一位。“七五”期间,全区食品企业立足本地资源,重点抓基础原料、大众方便食品、饮料酒和名特优食品的发展。产品主要有大麦芽、酵母、饮料酒、罐头、味精等。1986~1990年,全区食品饮料工业共完成主要产品产量727054吨,实现工业总产值127749万元。

“八五”期间,地委、行署充分利用驻马店地区地域优势和资源优势,制定一系列优惠政策,促进食品工业的快速发展。截至“八五”末,全区已形成烟草、饮料酒、粮食加工、肉类加工、水果蔬菜加工、调味品、糖果糕点等10多个门类组成的食品工业体系,分布在轻工、商业、粮食、供销、农牧等部门,遍及各乡镇。由于各级党政部门注重食品工业的技术改造和设备更新,食品工业加工量有较大提高。同时,企业布局也有明显变化,由原来主要集中在市和县城开始向乡镇扩散。通过引进新技术、新设备,拓宽产品加工深度,增加产品品种。水果蔬菜加工由只能生产水果罐头、腌酱菜,发展到果汁饮料、脱水菜、速冻蔬菜等;肉类加工由单一白条肉发展到小包装分割肉、肉制品;酒类也由高度酒占绝对优势发展到高、中、低档多品种结构;饮料由碳酸饮料独占天下,到增添蛋白饮料、果菜汁饮料等新品种。1991~1995年全区食品饮料工业共完成主要产品产量2387504吨,实现工业总产值540938万元。

“九五”期间,全区食品企业通过抓重点企业的技术改造和重点项目建设,逐渐形成以啤酒、芝麻加工系列、大豆蛋白、果汁饮料、肉制品等为主的优势产品和一批骨干企业。其中大豆蛋白、淀粉糖、麦芽、麦芽糊精产品,为全区食品工业的生产提供了优质丰富的原料。肉制品主要以小包装熟肉制品为主,兼顾原料肉的综合利用。酒类生产主要立足发展优质曲酒、低度酒、啤酒、保健酒,限制普通白酒生产,产品市场稳定,并逐步打入外地及国际市场。顺应人们饮食追求营养保健的现状,饮料业主要以果菜汁饮料、蛋白饮料、保健饮料为主,推广一次灌装技术;蔬菜加工也由脱水蔬菜向速冻蔬菜、小包装果品等多品种发展。1996~2000年,全区食品饮料工业共完成主要产品产量1451721吨,实现工业总产值3536925万元。

2000年底,生产企业发展到79个,从业人员达到7834人,规模较大的有西平豫坡酒厂、汝南天中酒厂、十三香调味品厂等,其中西平豫坡酒厂年产值达到12516万元,利税2124万元。民营企业市十三香调味品厂从家庭作坊发展成为全区调味品企业中较大的一家,其主要产品被评为部优产品。汝南天中龙泉、平舆永乐仙、确山朗陵酒分别荣获省级优质产品。2000年完成工业总产值104392万元,与“八五”末相比增长48.6%;“十五”时期,随着新技术的发明和应用,食品饮料行业也得以快速发展,产品种类逐渐增加,“十五”末食品饮料企业发展到80多家。2005年完成工业总产值超过30亿元,是“九五”末的3倍。“十一五”期间,全市食品饮料行迎来前所未有的发展速度,一些新产品如速冻冷鲜肉厂、焙烧休闲食品厂建成投产,企业超过150家,完成工业总产值超过100亿元,是“十五”末的3倍。

二、主要企业

驻马店王守义十三香调味品集团有限公司、驻马店悦泉啤酒厂、河南省豫坡酒厂、河南省永乐仙酒厂。

第三节 纺织工业

一、发展概况

纺织工业是驻马店的传统行业,发展一直较为平稳。“七五”末全区共有纺织企业75家,累计完成工业总产值69473万元(89年没有数据);“八五”末纺织生产企业76家,累计完成工业总产值210735万元,同比增长203.3%,特别是1995年,全区纺织行业总产值首次突破6亿元大关,达到6.98亿元;“九五”末全区纺织企业缩减为25家,累计完成工业总产值325179万元,同比增长54.3%;“十五”末全市纺织企业缩减为28家,累计完成工业总产值144271万元,与“九五”末同比增长107.5%;“十一五”末全市纺织企业增长到54家,当年完成工业总产值455408万元,与“十五”末同比增长215.7%。

(一)棉纺织业 1986年,全区棉纺织业共有企业18个,其中国有企业8个、集体企业10个,从业人员4973人。重点企业有驻马店地区棉纺织厂、上蔡县纺纱厂、确山县棉织厂等。主要生产设备包括棉纺锭42738枚,织布机1010台。主要产品是中低支棉纱、纯棉布、棉混纺交织布、轻型帆布等。1986年完成工业总产值9733万元,利税1688万元,生产棉纱7033吨,布2633万米。

1987年深化改革开放后,棉纺织企业不断扩大,科技不断进步,1996年企业增加到31个,完成工业总产值42123万元,是1986年的4.3倍,税利总额2060万元,是1986年的1.6倍,生产棉纱12050吨,比1986年增长71%,布3692米,比1986年增长40%。由于社会主义市场经济的深入发展,区内小型棉纺织企业因技术力量薄弱,设备落后,产品在市场上缺乏竞争力,1997年后大部分小棉织企业陆续停产、转产。重点企业驻马店地区棉织厂、上蔡县纺纱厂、汝南县棉纺织厂、西平县棉纺织厂等生产经营则继续稳定发展。

2000年棉纺织行业企业11个,完成工业总产值41672万元,利税17463万元,从业人数6509人。

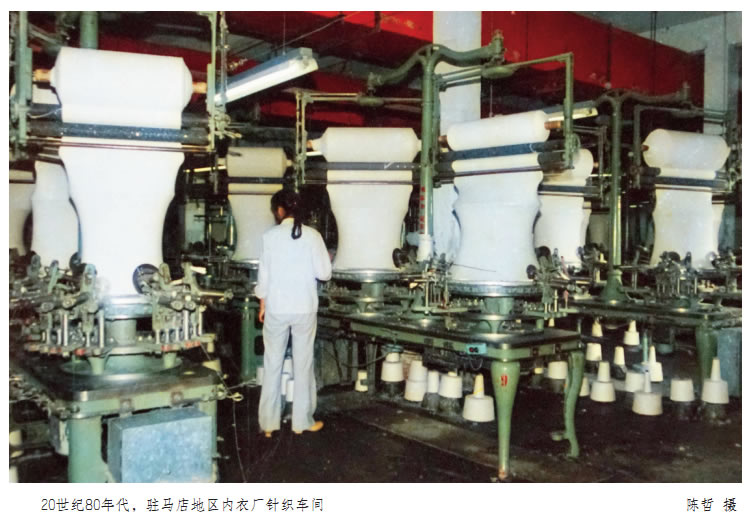

(二)针织业 1986年,全区共有针织企业5个,其中国有企业有驻马店地区内衣厂、驻马店市针织厂、驻马店市织袜厂。从业人员共1859人,主要生产设备有台车51台,棉毛机53台,印花机2台、电动织袜机100台。主要产品是全棉棉毛内衣、文化衫、全棉厚绒、薄绒衫裤、棉纶袜等。1990年代初开始,行业经济结构实现了多元化,国有、集体、个体企业共同发展。1996年针织行业企业11个,完成工业总产值6641万元,是1986年的4.15倍,工业增加值1478万元,是1986年的3.6倍,生产针织内衣800万件,是1986年的1.77倍,出口交货值1518万元,是1986年的3.95倍。由于生产工艺先进,产品质量可靠,区内集体、个体企业生产的全棉针织内衣受到本区与外地消费者的欢迎,其中驻马店市织袜厂从1986年开始与上海培德袜厂联营生产“培德”牌棉纶袜,连续多年销售情况良好,后因经营方面的原因于1997年停产。2000年针织行业有企业6个,完成工业总产值12010万元,工业增加值2587万元。

(三)麻织行业 1986年,全区麻纺织行业有企业3个,分别是驻马店市麻纺织厂、正阳县麻纺织厂、汝南县豫粮麻纺织厂,从业人员共有2800人,主要生产设备包括黄洋麻纺锭3620枚,黄洋麻织机176台,主要产品是各种麻袋及麻纱线。1986年完成工业总产值2317万元,利税637万元,麻袋1172万条。1992年全区生产麻袋1925万条,产值4464万元,居全省同行业第二位,出口达到514万条,占总产量的28%。但麻袋市场日趋饱和,影响行业规模的扩大。

经过10年的发展,1996年有企业6个,完成工业总产值8496万元,工业增加值501万元,麻袋3493万条。驻马店市麻纺织厂发展成国有中型企业,麻袋年生产能力1500万条。生产规模居河南省同行业第一位,全国同行业第三位。1995年完成各种麻袋1100万条,年产值5500万元,利税总额266万元。从业人员2300人。正阳县麻纺织厂生产的890克、845克、650克、610克四种麻袋获驻马店地区科技成果一等奖,产品出口日本、美国、英国等10多个国家。上蔡县数千个村办利用本地优良资源黄埠麻加工各类麻袋、麻纱线、色织布,成为上蔡县乡镇企业发展的主导行业。

1997年后市场发生变化,塑料编织袋,取代麻袋,麻纺织行业麻袋产量逐年下降。2000年麻纺织行业有企业3个,完成工业总产值9222万元,生产麻袋1049万条。驻马店市麻纺织厂销售收入130万元,利税总额只有17万元。

(四)丝绢纺织业 1986年,全区丝绢纺织业有企业3家。国有企业有上蔡县丝织厂、泌阳县丝织厂,集体企业是新蔡县丝绸厂。从业人员842人,固定资产原值2273万元。主要生产设备缫丝机1728绪/96台,自动丝织机229台。主要产品:AAA以上白厂丝,各种丝绸被面、提花绸、合纤绸等,1986年完成工业总产值656万元,利税总额77万元,白厂丝14吨、丝织品159万米。

1996年,全区丝绢纺织业有6个企业,完成工业总产值3146万元,工业增加值761万元。上蔡县丝织厂在1990年代初期发展成丝绸集团公司,成为河南省丝绸行业重点企业,有员工1300多人,固定资产1200万元。公司下辖的缫丝厂有桑丝缫机240台,丝织厂有自动丝织机156台,产品销往全国20多个省市并出口香港地区及东南亚地区。1996年完成工业总产值2280万元,缫丝59吨,丝织品129万米。泌阳县缫丝厂有柞蚕缫丝机96台,绢丝精纺锭840锭,自动丝织机44台,1996年缫丝17吨,丝织品40万米。1997年由于原料蚕茧价格猛涨及管理方面的原因,上蔡丝绸集团公司破产。泌阳县缫丝厂、新蔡县丝绸厂也只是微量生产。

2000年全区丝绢纺织业完成工业总产值433万元,其间筹建的遂平县华康蛋白丝厂,以大豆蛋白为原料的新型天然丝织品,已开始试产。

二、主要企业

驻马店中天纺织有限公司(驻马店地区棉纺织厂)、西平县棉纺织实业总公司、泌阳县丝毯厂、驻马店市麻纺织厂、越西同兴纺织厂、驻马店天一纺织有限公司、上蔡县富玉龙纺织有限公司。

第四节 皮革缝纫

一、发展概况

1978年,全区皮革缝纫业86家企业,当年完成工业总产值8117万元;“六五”末有64家企业,1985年完成工业生产总值5741万元;1986年,区内皮革、皮毛及制品企业共有16个,其中1个国有企业、15个集体企业,固定资产1867万元,从业人员1724人,全年完成工业总产值6675万元,实现利税355万元。重点企业有正阳皮件厂、确山皮件厂、上蔡皮革厂。皮革业生产厂家主要有驻马店制革厂、遂平制革厂。驻马店制革厂是国有企业,生产猪皮革、黄牛皮修面革等。1990年该厂生产鞣制皮革37000张,轻革90500张。皮毛及其制品企业主要有正阳皮件厂、确山皮件厂、上蔡皮革厂、汝南通达鞋厂等。主要产品有皮箱、皮包、皮手套、皮带、羊剪绒坐垫、壁毯、狗皮褥子、裘皮服装、皮鞋等。上蔡皮革厂于1993年为上蔡万成畜产品有限公司,产品以出口为主,2000年产值达964万元。1994年成立的汝南天中皮革有限公司以生产鞣制皮革为主,生产牛皮革20500张,猪皮革42000张。2000年,皮革行业完成工业总产值3769万元,实现利税146万元,职工923人。

1986年,区内共有服装生产企业24个,职工2955人,拥有缝纫机896台,完成工业总产值2982万元,实现利税183万元。主要企业有:驻马店市服装厂、驻马店市帽服厂、汝南服装厂、上蔡服装厂等。1990年以后,区内服装行业因设备陈旧,服装样式老化,企业包袱沉重等原因,相继被兼并、拍卖或租赁转产,只有驻马店市帽服厂能够维持正常的生产经营。2000年驻马店市帽服厂完成工业总产值748万元,实现利税30万元。1989年成立的西平三星制衣厂是一家股份制企业,主要产品是西服、工装、衬衣等,其主导产品“男儿风”西服被评为名牌产品。2000年西平三星制衣厂完成工业总产值2240万元,实现利税166万元。

“七五”时期全区有皮革缝纫企业94家,累计完成总产值34420万元;“八五”“九五”两个时期迅猛发展。到“八五”末发展到143家,累计完成工业总产值164326万元,同比增长377.4%;“九五”末,企业个数缩减为41家,累计完成工业总产值681970万元,同比增长315%,“十五”末,全市有皮革缝纫企业25家,2005年当年完成总产值122017万元;“十一五”末,全市有皮革缝纫企业77家,完成总产值568977万元。

二、主要企业

驻马店地区内衣厂、风光人革制品加工厂、河南通达皮鞋厂、平舆县惠成皮革有限公司。

第五节 粮油工业

一、面粉加工业

1978年,全区共有面粉厂10家,年生产面粉95215吨。1979年,全区加大技术改造力度,当年在正阳、西平、遂平各建日产60吨面粉车间一座。1985年,在驻马店、西平、遂平面粉厂各建等级粉车间一座,日加工能力分别为250吨、150吨、100吨。全区面粉加工能力达到136244吨。到1987年,全区面粉加工能力为日处理小麦850吨,全年生产面粉21万吨,已经能够担负起全区城乡商品粮供应和满足部分农民的兑换需求。

1988年全区改造加工厂和车间5个,有80%的面粉厂使用了等级粉生产工艺。遂平县面粉厂生产“标粉”荣获商业部优质产品称号,特二粉荣获河南省人民政府优质产品奖,产品远销辽宁、山西、北京、湖南、广东等十几个省市,并晋升为河南省二级企业。1991年,全区开展粮食精深加工,10月,遂平县面粉厂方便面生产线建成,年产方便面2000吨。

1993年全区粮食经营和价格放开后,粮办工业生产原料遇到了困难,出现了生产、效益滑坡。加工企业及时转变观念,转换机制,树立竞争意识,调整产品结构,提高产品质量,加强核算,开展仓厂结合、自营加工、代农加工、品种兑换等业务,努力把企业办成“粮食银行”。当年全区生产加工面粉10.7万吨,其中代农加工粮食2.6万吨,占总产量的24.53%。

1995年,一大批民营企业涉足面粉加工业,参与市场竞争,国有面粉加工企业逐步被改制、兼并、出让。一批新兴的面粉加工企业在市场竞争中迅速成长。2012年,驻马店小麦加工企业发展到151家,农业产业化龙头企业31家,其中国家级2家,省级6家,市级23家;年生产能力470万吨,年实际加工小麦340万吨,占全市小麦总产的80.6%,年产面粉297.8万吨。企业主要分布在驿城区、遂平县、西平县、上蔡县、汝南县,代表性龙头企业包括河南大程集团、河南丰盛粮油、遂平一加一面粉、遂平益康面粉、河南红蜻蜓仁吉粮油、平舆百缘面业等。主要品牌为豫花、勤生、一加一、美联、桐花、红蜻蜓等。

二、油脂加工业

20世纪70年代,全区开始引进浸出技术,土榨技术逐渐淘汰,但在村镇个体榨油坊榨油机则日趋扩大。1986年遂平粮油加工厂兴建日产30吨油料浸出车间,并成立油脂加工厂。汝南县改造和扩建机榨油脂车间,由原来的日加工原料30吨增加到65吨,同时增建小磨油车间。1987年,驻马店市粮油加工厂建立浸出车间,同年7月引进日本30吨(原料)机榨香油生产线。生产的香油荣获全国首届食品博览会银质奖,在中南五省七市香油评比中获第一名。1988年泌阳县油厂计量管理达国家二级计量合格标准,生产的国标二级菜籽油、芝麻油,获省粮食系统和驻马店地区优质产品奖。汝南建成日处理200吨预榨浸出生产线,配套油罐18个,容量3760吨,以及油罐汽车、散装油料、饼粕汽车9部,总载重50吨。驻马店市食品油脂厂建成试生产,该厂建有优质精炼车间、人造奶油、起酥油、代可可脂生产车间及自动控制室,在油脂检验中引进原子吸收分光机,气相色谱仪,核磁共振仪等先进检测仪器,产品均达到和超过国家规定标准。1989年,遂平油脂加工厂建成日产100吨油脂浸出加工车间,所产二级菜籽油荣获商业部优质产品称号。

1990年,全区10个油脂加工厂(车间),油脂加工能力32.4万吨,实产3.2万吨。1991年,市食品油脂厂引进德国整套精练设备和技术,与省油脂公司携手推出换代产品“金豫”牌色拉油、高级烹调油、礼品油等精制油系列,并采用方便、卫生的小包装。1992年,遂平油脂二厂大豆一次性浸出技改工程完成,10月油脂一厂建成清甜素生产线,年产60吨。1993年全区油厂进行技术改造,积极开发适销对路的新产品和不同用途的专用油,推广小包装、精包装。平舆县油厂所产“世达”牌纯小磨香油1991年后连续三届获“兴豫杯”系列优质产品奖,浓香花生油和高级食用调和油获93届“兴豫杯”新产品开发奖和优质奖。1995年,全区拥有乡级以上油脂加工企业15个,年生产能力29.4万吨。实现工业总产值10522万元。其中县级以上独立核算企业9个,拥有固定资产原值9591万元,年处理加工油料能力27.9万吨。全年完成油脂产量2万吨,其中代农加工油脂2924吨,占总产量的14.3%。1999年以后,地区粮食局提出油脂加工要向高级烹调油、色拉油、调和油和植物蛋白资源的开发利用方向发展。平舆县黄河产业集团投资300万元,与大专院校联合,成功研制开发出多维白芝麻系列产品。1999年底,全区粮食部门植物油加工企业11个,年加工能力26.7万吨,全年加工油脂3万吨,年生产能力利用率为34%。

2012年,全市油料加工企业75家,年生产能力52万吨,实际产油量26万吨。加工企业主要分布在驿城区、正阳县、平舆县、泌阳县,主要品牌有品正、古味、正道、维维、康博汇鑫、懿丰等。其中花生加工企业44家,龙头企业有6家,其中省级3家、市级3家;年加工花生35万吨,占全市花生产量的42.5%。生产企业主要分布在驿城区、正阳、泌阳。代表性企业有驻马店顶志食品、正阳维维食品、泌阳懿丰食品等。芝麻加工企业31家,龙头企业8家,其中省级4家,市级4家;年加工芝麻5万吨,占全年芝麻产量的96.2%。年产香油2.6万吨,芝麻初加工产品(色选芝麻、水洗芝麻、脱皮芝麻)1.4万吨,企业主要分布在驿城区、平舆县。有代表性的企业包括顶志食品、正道油业、康博汇鑫、亨通粮油、正源食用油业、平皇小磨油、岳乡油厂、古味小磨油等。

三、饲料加工和粮食转化

1981年,驻马店市粮食局建成全区第一家饲料厂,年设计加工能力3000吨,当年实际加工混合饲料515吨,实现利润1万元。1982年,泌阳县粮食局建成年产3000吨饲料加工厂,当年生产销售饲料4315吨,实现利润13万元。随后,各县相继建设饲粮加工厂,到1985年,全区共建饲料厂10座,年生产能力3万吨。当年生产饲料35206吨,其中配合饲料13043吨,实现利润124万元。确山、遂平、西平、上蔡县生产的鸡饲料和育肥猪饲料分别荣获1984、1985年全省粮食系统优质饲料产品奖。

1986年12月,驻马店地区饲料厂破土动工,该项目是河南省“七五”重点建设计划项目之一。1988年1月厂房主体工程建设完毕,设计能力年双班产8.8万吨,总投资1973万元,全套设备由美国堪萨斯州MEC公司引进,整个工艺流程从原料输送、清理、储存、粉碎、混合制粒到包装全部由电脑自动控制。驻马店地区饲料厂还拥有180亩养殖场,作为饲料实验基地,形成饲料生产和养殖配套体系。

1987年,汝南县饲料公司为适应养殖业发展的需求,以公司为龙头,辅导全县21个粮管所建立了饲料站。建种鸡场1个、种猪场1个,当年孵化肉鸡苗44万只,养鸡8万只,生猪千余头。推动全县粮食系统饲料产销上升到5.2万吨,走上了饲料—养殖—加工—销售一条龙的路子,被省饲料公司授予“饲料产销一条龙”特别奖。1989年,全区饲料生产完成13.6万吨,饲料销售量完成13.6万吨,饲料经营利润227万元。泌阳县“泌兴”牌60~90千克猪饲料荣获省优。

1991年9月,驻马店地区饲料厂、河南省饲料公司与泰国正大集团合资兴建驻马店正大有限公司,占地3.34万平方米,引进正大集团先进管理和科学配方,生产销售正大系列畜禽各阶段全价颗粒料、粉状料和添加剂20多个饲料品种。1992年4月试产,至1992年底生产全价混合料1万多吨,销往河南、广西、湖北、湖南、江西、四川等地,深受广大养殖客户欢迎。1991年,全区共有饲料加工厂11座,年双班生产能力18万吨,养殖场14个,其中万头规模的饲养场已发展到6个,年底出栏生猪2万头。

1993年随着粮食市场、经营和价格放开,全区饲料工业原料价格普遍上涨。是年全区有10座饲料加工厂,粮食部门的8座饲料厂年生产能力为4.5万吨,全年生产配混合饲料1.8万吨,其中配合饲料1.5万吨,混合饲料3066吨,预混合饲料10吨。

1994年5月,国家决定对饲料的批发、零售、生产经营免征增值税一年。全区饲料加工企业克服资金困难、原料涨价等困难,积极调整经营和产品结构,加强质量管理,推动技术引进和消化吸收工作。当年全区粮食系统所属的饲料加工企业9个,比上年减少2个(上蔡县饲料公司和平舆县饲料公司成为无主管企业),生产销售配混合饲料7.8万吨,实现产值15736万元,利税1498万元,其中驻马店正大有限公司实现利税1455万元。在1994年全省饲料行业综合评比中,驻马店正大有限公司进入全省八强企业,经济效益居全省第二;汝南牧工商联合总公司也是全省八强企业之一;西平县饲料公司是全省十三个效益显著单位之一。

1996年,地区粮食局提出了饲料厂要抓原料、抓产品质量,提高产品档次,坚定不移地走“公司+农户”和“饲料—养殖—加工—销售”一条龙以及农、工、贸一体化发展的路子,努力扩大适用畜禽不同生长期的各种配合饲料、浓缩饲料、预混合饲料生产。通过调整饲料生产结构,加快现有企业技术改造,推动饲料工业由粗放型向集约型转变。截至当年底,全区有6个饲料加工企业,生产饲料12.3万吨,其中配合饲料11.3万吨(颗粒饲料61954吨),混合饲料及其他蛋白饲料0.1万吨,完成工业总产值29697万元,驻马店正大公司实现利润936万元,名列全省饲料行业第一位。

1997年以后,全区粮食部门狠抓工业达产,努力提高饲料生产设备利用率。地区粮食局把粮办工业减亏增盈和累计完成工业品销售收入作为对各县市实行目标管理的主要内容之一,同时大力发展养殖业。1998年,泌阳县宏大畜禽养殖场,集种猪繁育、商品猪开发、种鸡孵化、育雏鸡、育成鸡、产蛋鸡为一体,实现了自繁、自养、出栏、销售规模化生产。1999年,地区粮食局提出大力发展饲料工业和养殖业,积极与商业、农业、畜牧等部门联合,大胆探索饲料加工、养殖、销售、屠宰、冷藏一条龙经营模式,引导农民发展养殖业,促进粮食转化。加强饲料与养殖业的协作,建立饲料加工业与养殖业之间的协作机制,走产业化发展之路。

2000年,全区饲料企业紧紧抓着原料成本降低、生猪及猪肉市场启动等有利时机,大力发展饲料加工生产,饲料生产止住了连续两年的下滑趋势,取得较好成效。到当年底,全区已建成投产的各种饲料加工厂42家,其中时产5吨以上的大型企业16个,有饲料加工机械设备152台(套),年双班生产能力可达80万吨,全年实际生产各种饲料产品37.05万吨。

2012年,全市现有玉米加工企业25家,有7家龙头企业,其中省级2家,市级5家;饲料年生产能力为200万吨,实际加工原料190万吨;淀粉糖和化工系列产品生产能力100万吨,实际加工原料94万吨。两项年加工转化玉米284万吨,占全市玉米产量的128.5%。饲料生产企业主要分布在驿城区、遂平县、西平县、上蔡县。代表型龙头企业有驻马店正大、湘大饲料、确山大北农饲料、遂平扬翔饲料、西平丰源饲料、汝南全农安饲料、开发区春亚饲料。主要品牌有正大、丰源等。淀粉糖和化工系列产品生产企业主要分布在驿城区、西平县,主要企业有驻马店天方生物工程有限公司、河南天方药业股份有限公司、鲁洲生物科技(山东)有限公司西平分公司、汇丰生物科技有限公司。

第六节 烟草工业

1983年以后,驻马店卷烟厂是驻马店地区唯一的一家烟草工业企业,位于驻马店市驿城区东南部工业区的练江路和南海路交会口,东接京珠高速公路,西连107国道,北临南海公园,南濒练江河,区域位置比较优越。工厂始建于1949年7月,前身为驻马店利华卷烟厂,是由中国人民解放军信阳军分区后勤处直管的军工企业,当时只是一个手工作坊式的小厂。1965年7月,与许昌卷烟厂合并,人员、设备集中到许昌卷烟厂。1968年11月,驻马店卷烟厂开始第二次建厂创业,20世纪80年代初期,国家烟草总公司和省、地市烟草公司成立后,国家对烟草行业实行专卖管理体制。经过50多年的发展,截至2000年,企业由小到大,由弱变强,逐步发展成为一家具有现代化规模的质量效益型企业,也是河南烟草行业8大重点骨干工业企业之一。企业拥有职工1528人,其中研究生6名,大中专生446名。工厂占地面积为15万平方米,其中生产建筑性面积10万平方米,拥有当时国内外先进的制丝、卷接包设备,年生产能力30万箱,资产总额9.3亿元,固定资产原值36278万元。主导品牌“发时达”、“春雷”“853”三大系列产品饮誉省内乃至全国,驻马店卷烟厂也是河南卷烟重要的出口基地,年创利税3亿多元。企业先后荣获全国烟草系统先进单位、河南省民主管理优秀企业、河南省利税百强企业、河南省设备管理优秀企业、河南省思想政治工作先进单位、河南省管理示范企业、河南省综合治理先进单位等省级以上荣誉称号30多项。

一、生产

20世纪80年代初期,由于观念滞后,管理粗放,设备陈旧,技术落后,企业面临改革的压力很大,生产经营一度举步维艰,濒临崩溃。时任领导班子通过对国内外烟草市场及经济形势认真分析、论证,决定走上“科技兴企”之路,对企业进行全面的技术改造,并大规模、高起点地引进和培养人才。

1988年,为适应改革和发展的需要,生产车间由原来的6个增加为8个。1990年,根据卷烟生产的特点和调整产品结构的需要,按产品机型、细化管理的原则,生产车间由原来的8个改为10个。“七五”期间通过整顿机构,强化了生产指挥系统、完善和改进了工艺规程等使产品质量开始走向了稳定,同时还先后对设备进行小改小革,边生产边技改,引进国外先进设备,为多出、快出高质量的卷烟提供了较适宜的技术装备。

“七五”期间驻马店卷烟厂产量稳步增长,共完成产量76.8万箱。1986年以前嘴烟产量很少,经过“七五”期间的努力,年产量从1985年的14772箱上升到1990年153401.6箱,产品质量1990年抽检合格率96.7%,比1985年90%提高6.7%。1990年成品合格率98.4%,比1985年93.6%提高4.8%。主要消耗指标:1990年单耗烟叶51.5千克,比1985年单耗烟叶58千克降低6.5千克;1990年单耗盘纸3740米,比1985年单耗盘纸3751米下降了11米。

1994年,根据企业发展的需要,生产车间由原来的10个减少为5个,“八五”期间卷烟生产车间实现计算机自动化数据采集,保证了物耗的控制。在此期间,全省第一家实现了卷烟产品全嘴化,嘴烟从“七五”期末11.2万箱达到“八五”末期22.68万箱,5年增长2倍。“八五”期间,出口卷烟3350箱,创汇85万美元,实现了产品牌号出口零的突破,“八五”期间生产管理的重点是抓了现场管理,在现场管理工作中生产部门牢固树立现场保市场的意识,通过做好现场管理,促进生产管理水平的提高,加强工作的计划性和规范性,充分发挥调度的协调和监督作用,做到物质供应充分、保障有力、原辅材料质量上乘,达到压缩生产时间、减员增效、提高效率的目的,基本达到省公司“环境整洁、纪律严明、物流有序、设备完好、信息准确、生产均衡”的要求。

“八五”期间,共完成产量87.8万箱,比“七五”期间增长15%,平均每年递增8.3%;单年度产量由1990年的15.3万箱增至1995年的22.68万箱(其中出口烟1800箱、硬合卷烟10350箱),增长48.2%。产品质量方面1995年省二级站抽检合格率100%,比1990年的91%提高9%;“八五”期间总公司抽检合格率达平均到100%。主要消耗指标:1995年单耗烟叶、嘴棒、盘纸分别达到41.8千克、8640支、3400米,比1990年分别降低8.2千克、770支、374米。

“九五”初期,驻马店烟厂进入了一个全面发展、快速腾飞、向规模要效益,向全国36位挺进的关键时期。1996年,抓住金装“发时达”被列入全省十大名烟,即“发时达”卷烟打入美国市场,结束中国无卷烟直接出口美国的历史这个契机,及时调整产品结构,建立健全质量责任制,推行质量管理管理条例,实行车间设立检测站、质量“飞行检查”,“在消耗分档上进法”上,各项指标逐步向行业先进水平靠拢,在“质量分级法上”,加大向优质产品倾斜的力度,车间管理上开展建立“样板车间”、“样板班组”和信得过机台的工作。由于结构调整比较合理,在产量比1995年增长的情况下,四类卷烟比上年同期销量下降,价格上升,对企业取得较好的社会效益及经济效益打下了基础。随后的几年,把管理降耗列入部门目标管理项目之中。落实质量责任制、机组责任制,在烟叶使用、生产批量、残次品管理上下功夫,生产秩序、现场管理做到物定置,人定位,物流有序,生产环境整洁卫生,现场管理得到巩固和加强,“九五”期间从产量、消耗、质量上看,各项指标完成的基本比较理想,生产均衡有序,保证了产量增长,稳定了产品质量。

“九五”期间完成产量133.3万箱,比“八五”期间增长51.9%,由1995年的22.68万箱增至2000年的26.26万箱(其中出口烟2560箱、硬合卷烟59941.4箱)增长15.7%,平均每年递增2.6%。产品质量管理中心站和省二级站抽检无不合格品,“九五”期间总公司抽检合格率达到100%。主要消耗指标:2000年单耗烟叶、嘴棒、盘纸分别达到38.9千克、8549支、3342米,比1995年分别降低2.9千克、91支、53米。

2002年,驻马店卷烟厂挺过了烟草税制改革的难关。消化了当年增税减利6000多万元带来的压力,而且实现利润700万元,单箱税利同比增长400元,税利增幅在河南省8家烟厂排行第四位。技术创新能力明显增强。是年,厂卷烟产量完成26.48万箱,同比下降8200箱,下降3%。国内销量完成26.58万箱,同比减少6298箱,下降2.31%。出口卷烟2721箱,同比增长1.3%;出口烟丝312.21吨,同比增长67.97%;累计创汇121.52万美元,同比增长35.88%。实现销售收入77071万元,同比下降0.16%;实现税利38513万元,同比增长24.7%;利润700万元,同比扭亏增利2388万元。

2003年7月9日,原许昌卷烟厂和驻马店卷烟厂实施兼并重组,成立许昌卷烟总厂。2005年4月,又对原南阳卷烟厂实施了第二次兼并重组。总厂拥有职工5800余人,其中在岗职工4100余人,其中大专学历1200余人,本科学历600余人,研究生以上学历90余人。总厂共有卷烟制丝卷接车间13个,年卷烟产量规模107万箱,资产总额47亿元,固定资产原值24亿元,净值13.3亿元,所有者权益16.7亿元,是全国重点卷烟工业企业、中国企业500强、中国最大500家企业集团、全国纳税百强企业和河南纳税第一大户。是年年末,驻马店分厂职工1486人,产量25.74万箱,销售收入79889万元,实现税金38145万元。

2005年,共完成产量21.06万箱,计划完成率100%,质量监督检查、市场抽检合格率100%;原辅材料工序脱供次数为零;主要物耗全部达到或低于总厂规定的消耗指标。

2007年,卷烟产量完成22万箱,较去年同期21万箱,增加1万箱。另外,向许昌卷烟厂输送出口发时达烟丝7111.2箱,较去年同期4967.4箱,增加2143.8箱,计划完成率100%。厂QC小组活动获得市级以上成果5个,国家级优秀成果2个,省部级成果5个。厂卷包车间修理QC小组荣获全国质量信得过班组,驻马店卷烟厂获河南省质量管理小组优秀企业称号。

2008年,驻马店卷烟厂全年共完成卷烟产量22万箱;质量监督检查、市场抽检合格率100%;设备综合有效作业率87.33%(上升1.33%);单箱维修费用31.6元,低于公司预算2.9元;主要生产物耗低于年度目标,其中,万支耗烟叶下降0.22千克、盘纸下降3.17米、嘴棒下降6.16支、盒皮下降0.36张、条盒下降0.07张。总能耗:单箱耗水0.32吨(与去年相比下降29%)、单箱耗电38.36度(与去年相比下降4%)、单箱耗汽19.3千克标煤(与去年相比下降15%)。

二、产品销售

(一)销售机构 1984年,驻马店地区烟草分公司成立,烟草制品实行国家专卖,驻马店卷烟厂业务信息科改为调拨站,负责产品向烟草公司的调拨,实行单独核算,加强对产品销售的管理。由一名副厂长主抓销售工作,调拨站设立1名科长,1名副科长,4名办事员和销售员,调整充实了销售队伍,销售队伍初见雏形。1989年,厂内实行事业部制度,调拨站单独设立为部,成为二级法人机构,包销企业的全部卷烟产品。调拨站设经理1人,副经理2~3人,具体负责卷烟的销售工作。1996年,为加大豫北地区卷烟销售和宣传的力度,在郑州成立驻马店卷烟厂郑州卷烟调拨分站,下设8个业务科,负责豫北地区卷烟产品的宣传和销售工作,该分站于1997年撤销。1997年5月,河南省烟草专卖局(公司)为加强对全省卷烟宏观调控,成立河南省驻马店卷烟厂调拨站,负责省内卷烟的销售业务,省外业务由厂调拨站组织开展。1998年4月,省调拨站撤销,卷烟销售工作全部由厂内调拨站负责。

(二)市场拓展 驻马店卷烟厂真正的销售工作始于改革开放初期的1982年。随着经济体制改革进行,受驻马店地区副食品公司解除包销合同和卷烟价格变化的冲击,烟厂不得不承担全部的销售工作,由于当时尚没有建立有效的销售链,厂内和市场出现大量产品库存,造成企业无法正常组织生产,自7月份始全厂开始停产。停产其间,全体干部职工,共同行动,四处推销,沿街叫卖。1983年2月,厂里组织了10个销售工作队,深入基层供销社和个体商贩,经过一个低潮阶段,企业库存逐步消化,生产得以恢复。

驻马店地区烟草分公司成立后,在专卖管理体制下,分公司和烟厂达成销售协议:公司负责烟厂卷烟产品的省内销售,烟厂负责卷烟产品的省外销售。1985年10月,分公司接管烟厂销售人员,实行包销,但终因难以承担全部销售工作,于1986年5月重新商定,分公司仅负责省内销售,其余的销售工作由烟厂负责。1987年5月,分公司将销售权全部交付烟厂调拨站。

1987年,由于全国卷烟产大于销,市场竞争激烈,不少省区出于维护地方利益,强调以销售地产烟为主,大搞市场封锁,或以高额补贴鼓励销售地产烟等促销措施,致使驻马店卷烟厂许多市场丢失。加之外地厂家纷纷打入驻马店卷烟厂传统销售市场,以及随着人民生活水平的提高,嘴烟需求量大幅度提高,以粗制烟为主的驻马店卷烟厂销售工作面临巨大困难。面对这种形势,厂里提出“提质创优、增产嘴烟、适应市场、扩大销售”的发展策略,借助“853”牌号卷烟荣获省优质产品称号的契机,组织人员,深入市场宣传促销,1987年卷烟销售实现了154765箱的辉煌业绩,出现了年销卷烟千箱县28个,五千箱县5个,万箱县1个,万箱地区2个。产品畅销全国13个省市,业务单位增加到145家。

1989~1993年,围绕“创名牌、保质量、重管理、增效益”的指导思想,企业在狠抓技术改造和降低消耗的同时,以“牌号要名、产品要新、质量要稳”的生产销售策略,开始组织实施名牌战略。为创出名优产品,根据市场需求,调整产品结构,大上嘴烟,提高甲、乙级卷烟产量,嘴烟销量猛增。继1988年“853”卷烟获得部优产品称号后,1989年“春雷”牌号卷烟又被河南省烟草公司评为省优产品。1989年嘴烟销量达94660箱,占全年卷烟销量的70%,嘴烟的产销量名列全省烟草行业榜首。1992年,甲、乙级嘴烟的比重达到88%,主导产品“春雷”的年销量突破12万箱,成为河南省为数不多的单品种嘴烟年销量超10万箱的品牌。1993年,甲、乙级卷烟年销量达到16.76万箱,比重达到99%,成为河南烟草行业第一个实现无粗制卷烟的生产厂家。

1994年起,河南省烟草行业进入“三年恢复,六年振兴”战略性发展阶段,实现提高产品的知名度,创出名牌,实现卷烟销售的阶段性飞跃,成为新时期驻马店卷烟厂销售工作面临的挑战。驻马店卷烟厂研制开发出硬盒“春雷”“853”之后,为尽快抢占中高档卷烟市场,又迅速推出中高档卷烟“发时达”“天中山”,建立名优卷烟市场销售框架,实现产品覆盖全省,拓展省外市场,逐步挤进国际市场的销售构想。省内销售立足豫南市场、打通陇海线(郑、汴、洛)、扩大豫北市场;省外销售立足巩固并扩大浙江市场、辐射边缘市场;国际市场销售实行寻求突破、打开卷烟出口的新局面。

1995年6月,厂内抽调精干人员组成豫北、豫南、豫东3个促销宣传组,重点开展市场调查和产品宣传。1996年成立驻马店卷烟厂郑州调拨分站,分区分县对豫北市场进行全方位宣传,全面推出中高档卷烟,省外和国际市场不断得到拓展。“春雷”“发时达”牌号卷烟以其销量和市场的影响先后被河南省烟草行业评为“八大畅销牌号”和“十大名烟”之一。1996年销售实现25万箱,其中省外销售28229箱;出口卷烟也实现突破,“发时达”牌号成为我国烟草行业第一个直销美国的卷烟,为民族烟草行业发展写下辉煌的一页。

1997年是河南烟草行业“三年恢复”的决胜年,省烟草局加大宏观调控力度,成立河南省驻马店卷烟厂调拨分站,负责企业的省内卷烟销售,厂内调拨站负责企业省外卷烟销售。面对新的形势,企业迅速调整销售策略,提出“千人在工厂,万人在市场”,加大省外市场的拓展力度。积极开拓空白市场,挤进水平市场,巩固传统市场,省外销售迅速扩展到京、津、大连和江西、海南等三省三市;国际市场遵循重点市场重点突破、难点市场扩大影响的策略,不断拓宽国际市场。1997年卷烟销售创出27万箱的历史记录,其中省外销售实现36572箱,出口卷烟实现5479箱,连续3年在河南省烟草行业卷烟出口中一枝独秀。

1998年,由于国际、国内经济形势的影响,卷烟销售市场疲软,为克服困难走出困境,企业按照“限平增畅”的原则,梳理卷烟牌号,开发适应市场需求的牌号,适时投入五类卷烟,有效地扭转卷烟销售的不利局面,保持了产销平衡。

1999~2000年,在卷烟销售市场疲软的情况下,省内外各厂家对市场的争夺更趋激烈,驻马店卷烟厂的传统市场省内驻马店、信阳和省外浙江市场受到冲击,为摆脱不利的市场局面,烟厂按照依托基地市场开拓新区,稳定销量上结构的原则,发扬“四千四万”(走遍千山万水,吃尽千辛万苦,历经千难万险,说尽千言万语)的销售工作精神,积极加强基地市场的业务关系,加大省外市场开发力度,强力推出新产品,加大市场宣传促销,逐步稳定了不利的市场局面。

三、技术改造

自1983年国家烟草公司组建以来,驻马店卷烟厂先后共进行了三次技术改造,每期改造均按批准的设计内容建设,使企业的综合实力持续提升,企业的核心竞争力和盈利水平显著增强,为企业持续健康高效发展奠定了良好基础。1987~1992年,驻马店卷烟厂进行了“七五”技改,重点对落后的制丝生产工艺和卷接包生产设备进行了改造,并解决了制丝设备和卷接包设备的工艺技术滞后问题。1987年,新购YJ22接装机2台,引进一台英国MK9卷接机组,新购YB13小包机4台。1988年,更新改造了YB52透包机1台,YB13八十四毫米直包机2台,引进美国3000型包装机2台,引进四组美国二手MK9/PA8卷接包机组,并安装使用,同时改造YJ22接装机4台。1989年,引进三组MK8卷接包机组,自制安装了剥烟头机的所有设备;10月,引进6000型包装机1台,由于原机是100毫米长,为适应市场需求,自行改装成84毫米。1991年引进法国LOG-Ⅱ卷接机两组,设计能力为6500支/分。1991年,进口意大利MF/BE/RC/FHZ-NK包装机两组投入使用。在“七五”期间,还引进一条意大利COMAS3000千克/小时制丝线并于1992年投入使用,全部采用微机控制,大大提高了设备效率。

“八五”期间,主要是对卷接包设备进行填平补齐工作,衔接平衡卷接包设备的综合生产能力。1993年,把先进的微电子技术运用到国产MK8卷接机组,采用日本东芝EX-40PC机和美国进口的变频器,控制嘴棒和烟支的对接,进一步减少嘴棒、盘纸、水松纸的消耗。

1994年,进口英国SOPER9卷接机一组,引进意大利GDX2包装机一组。

“九五”技改主要是新建一条5000千克/小时制丝生产线,新建一条1.5万吨/年打叶复烤生产线,购置高速卷接包机组,对卷接包生产设备进行填平补齐和更新改造,项目规划总投资5.48亿元。在此期间,相继引进了德国B1包装机组(8000支/分),意大利GDX1(8000支/分)包装机组,GDX2(8000支/分)硬盒包装机组,ZB42扁双十支包装机组等,到2000年,驻马店卷烟厂共拥有3000千克/小时制丝线一条,卷接包设备35台套,动力设备117台套,检测设备46台套,生产设备装备已达到了20世纪90年代国际先进水平。

第七节 冶金采矿

一、发展概况

市内采矿历史悠久,但数量不大。改革开放后,发展增速,但只有少数矿产普遍开采利用,多数还没有进行开采。确山、泌阳两县矿业逐渐成为当地支柱产业。1978年,全区共有采矿业企业4家,完成工业总产值114万元;“六五”末只剩下1家,1985年完成工业总产值20万元;驻马店地区冶金行业起步较晚,1988年,全地区冶金行业只有1家,完成工业总产值91万元;到“八五”末发展到8家,累计完成工业总产值6279万元。

1996年底,全区矿产企业达1784个,矿产总产量5339.06万吨,矿业产值171900万元,从业人员13万人,其中已办证各类矿山企业465个,年产矿石总产量684.7万吨,创产值17454.8万元,从业人员12149人。矿产资源的国有意识在一些人心目中仍然比较淡薄,无证开采较多,造成一定的资源浪费和环境污染。1998年全区已办证矿山(不包括油田)1045个,开采矿种有石油、铁、铬铁、金、锌、萤石、沸石、蛇纹岩、灰岩、花岗岩、白云岩、石英岩、矿泉水、陶土、黏土、河砂等18种,年产矿石量880万吨,从业人员30897人,工业总产值20516万元。“十五”末发展到13家,完成工业总产值144766万元,是“九五”末的6.6倍;“十一五”末34家,比“十五”末增加21家,完成工业总产值404564万元,比“十五”末增长179.5%。

二、主要企业

东风轧钢厂、驻马店市硅砂厂、驻马店南方钢铁有限公司。

第八节 建材工业

一、发展概况

驻马店建材工业起步较早,发展较快。1978年,全区共有建材工业企业309家,当年完成工业总产值4525万元。到“六五”末发展到258家,1985年完成工业总产值7801万元。“七五”末全区共有建材企业354家,累计完成工业总产值60688万元;“八五”期间,全区建材工业抓住发展机遇,深化改革,经济效益显著增长,得到了长足的发展,超额完成了各项目标任务。建材工业位于全省中等发展水平,成为驻马店地区重要支柱产业之一。截至1995年,建材工业企业发展到435家,累计完成工业总产值289755万元,同比增长377.5%,提出了把驻马店建成豫南最大、全省著名的建材工业基地的目标。“九五”期间建材工业重点发展水泥、玻璃、陶瓷、花岗岩及大理石制品,积极开发新型建筑材料。到2000年共有83家建材企业,累计完成工业总产值755793万元,同比增长160.8%;“十五”期间,国家和省产业政策有所调整,对黏土砖瓦窑厂进行彻底整治关停,特别2009年《国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》(国发〔2009〕38号)文件颁布以后,对水泥立窑生产线进行强制性淘汰,水泥熟料生产企业减少,通过改制变成水泥粉磨企业。到“十一五”末,全市建材企业350家,产值达到1724664万元。

二、主要企业

确山水泥厂、龙山水泥厂、秀山水泥厂、遂平县水泥厂、泌阳县水泥厂、确山县水泥厂以及汝南县水泥厂、正阳县水泥厂、驻马店市陶瓷厂、确山县大理石厂、确山县石英砂厂、泌阳县非金属材料加工厂、顺河建材厂。

第九节 机械电子

一、发展概况

驻马店地区机械电子工业发展于20世纪70、80年代,90年代初已初步形成农机、农副产品加工机械、铸造、拖挂车、基础件、电工电器等行业,形成规模企业25个。1978家,全区共有机械电子企业323家,完成工业总产值9815万元。“六五”末有96家,当年完成工业总产值7870万元。“七五”末,全区有机械电子企业98家,累计完成工业总产值39483万元;“八五”末发展到102家,累计完成工业总产值169725万元,同比增长329.9%;“九五”末,企业缩减为38家,累计完成工业总产值415042万元,同比增长144.5%。“十五”末的2005年,有机械电子企业29家,当年完产值68247万元,到“十一五”末2010年有49家,当年完成产值307335万元,与2005年相比增长350%。

二、主要企业

重点企业有:驻马店市喷灌机厂、驻马店地区柴油机厂、驻马店市电机厂、驻马店市机械厂、驻马店市车辆厂、西平县轴承总厂、正阳铁球厂、汝南农修厂。主要产品有轴承、喷灌机、拖车、电焊机、球铁件及机动三轮车等。

第十节 化学工业

一、发展概况

驻马店地区化学工业起步较早,但总量小。“七五”末,全区化学工业企业共有31家,累计完成工业总产值1.56亿元。随着改革开放的进一步深入,全区化工企业积极变革,调整产品结构,提高产品质量,积极开展技术改造,不断扩大生产能力;国家对农业的优惠政策不断出台,农民对土地的投入增加,化肥的需求量增大,整个行业驶入快速发展的轨道。但由于煤电价格的连续上涨,使化肥产品成本大幅上升,企业发展受到很大影响,经济效益不断降低。到“八五”末,全区化学工业企业已发展到70家,累计完成工业总产值5亿元,是“七五”末的3倍多。1997年,全区化学工业共完成工业总产值(不变价)2.447亿元,较上年下降24.4%,同时由于产品价格大幅度下跌(尿素吨价下跌500元,碳铵吨价下跌80元),企业经济效益下滑,全区11户预算内化工企业仅有6家,利润总额1202万元,有5家亏损,亏损总额1111万元,全系统盈亏相抵后净利润91万元,较上年的3496万元大幅减少。到2000年,随着国家产业政策的调整,全市化学工业缩减到21家,但企业的规模增大,累计完成工业总产值6.5亿元,同比增长30%。

1978年,全区共有75家化工生产企业,工业产值达到4603万元(按70年不变价格计算)。到1985年,化工企业减少到21家,工业产值达到4361万元;“七五”末,化工企业发展到31家,工业产值达到15558万元;“八五”末,化工企业减少到15家,工业产值达到11062万元;“九五”末,化工企业发展到29家,工业产值达到76717万元;“十五”末,国家产业政策有所变化,化工企业又减少到15家,但个头增长很快,工业产值达到272726万元,比“九五”末增长255%;“十一五”初期,驻马店被省确定为豫南煤化工基地,也是全市化工行业发展最好的一个时期,驻马店以建设好豫南煤化工基地为目标,以大型化、集约化、精细化为方向,加快发展煤化工和天然气化工,逐渐向精细化工领域发展,拉长了产业链。2010年,化工企业达到30家,工业产值达到762365万元,比“十五”末增长180%。

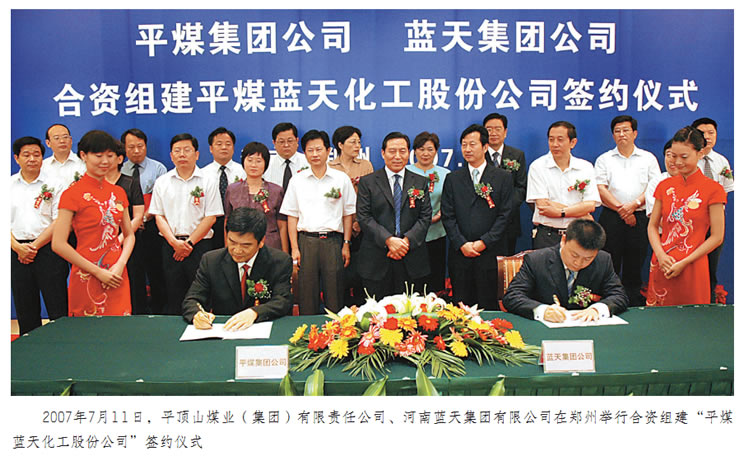

二、主要企业

驻马店地区化工总厂、西平县化肥公司、遂平县磷肥厂、平煤蓝天化工集团有限公司。

第十一节 医药工业

一、发展概况

1978年,全区只有1家农药生产企业,当年完成工业生产总值26万元;到1985家医药企业发展到8家,完成工业生产总值2528万元;到“七五”末发展到12家,当年完成工业产值8380万元;到“八五”末减少到9家,工业生产总值也减少到3269万元;进入21世纪,驻马店市医药行业迎来高速增长时期,产品品质和种类都有大幅提高,并有了在全国都叫得响的品牌。2000年共有医药企业11家,工业产值达65746万元,是“八五”末的19倍;2005年发展到17家,完成工业产值159195万元,比“九五”末增长142%。“十一五”末,驻马店市确立以天方药业集团为龙头,辐射全市医药行业,突出抓好27个新药项目建设,全力打造,即固体制剂生产基地、化学合成原料药生产基地、抗生素发酵生产基地、抗艾滋病药物生产基地,兽用药及饲料添加剂生产基地等五大生产基地,到2010年,全市医药企业发展到26家,完成工业生产总值达到533478万元,是“十五”末的3.4倍。

二、主要企业

河南省华中西医药集团公司、河南省中泰药业有限公司。

第十二节 电器仪表工业

一、发展概况

驻马店电器仪表工业发展较晚,1978年还没有统计。“七五”末全区有电器仪表企业20家,累计完成工业总产值10323万元;“八五”期间发展的较快,1995年末发展到41家,累计完成工业总产值42820万元,同比增长314.8%;“九五”末,企业缩减为38家,累计完成工业总产值415042万元,同比增长144.5%。到2005年,共有电器仪表企业15家,当年完成工业产值18088万元;“十一五”末的2010年有电器仪表企业27家,当年完成工业产值70609万元,比“十五”末同比增长290%。

二、主要企业

驻马店地区电表厂、驻马店市通用电器厂。

第十三节 其他工业

1978年,全区共有其他工业企业152家,完成工业总产值1743万元,1986年全区有其他工业企业减少到50家,只完成工业总产值558万元;1992年其他工业企业16家,完成工业总产值1675万元。由于统计行业分类的调整,1992年以后,其他工业行业不再显示。