第一章 工业综述

第一节 工业发展

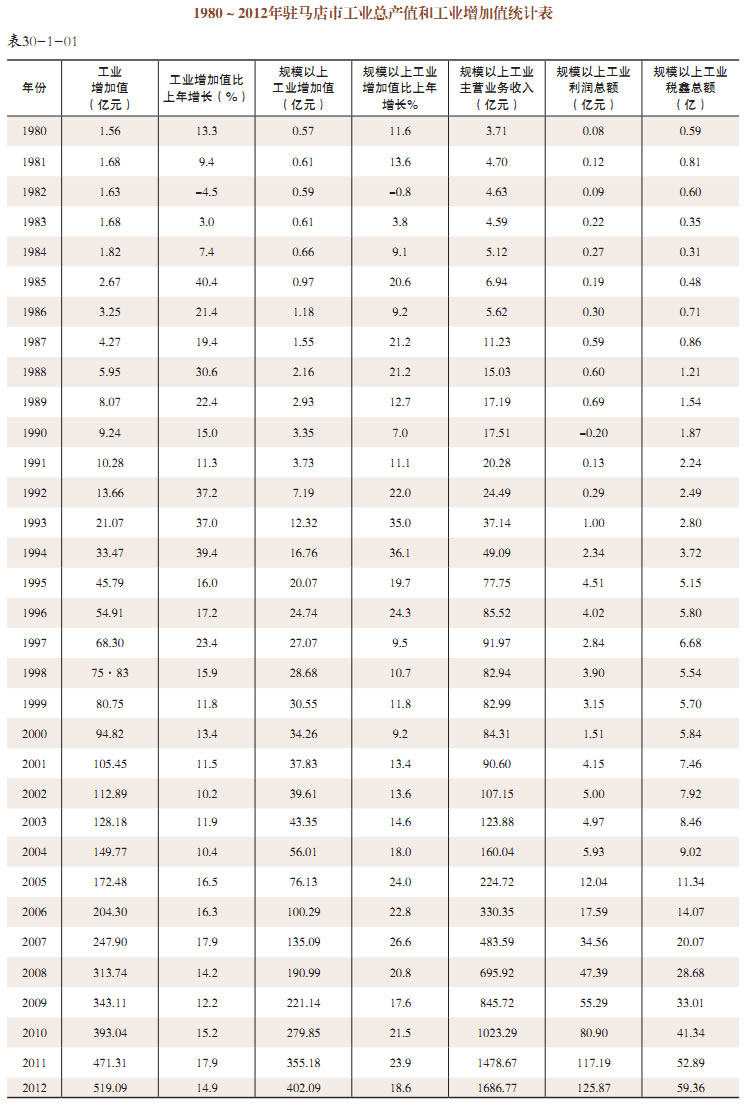

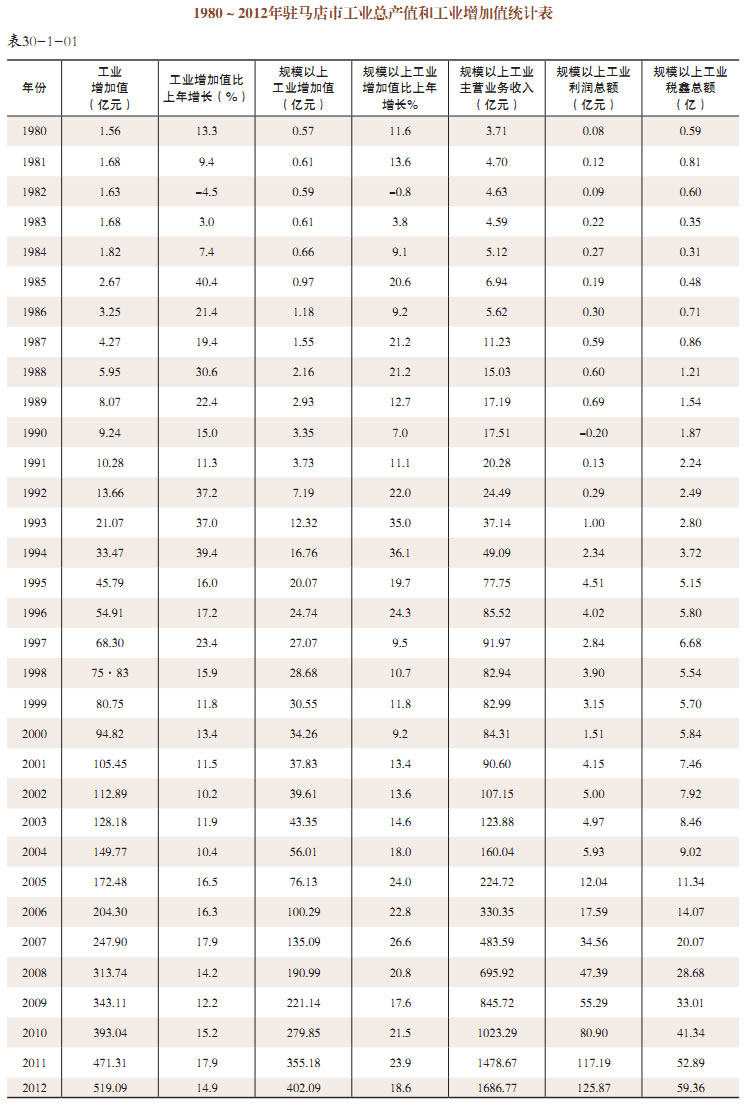

1978年,全区工业企业资产总额仅为3.2亿元,全民和集体工业企业实现总产值仅有4.4亿元,工业经济占国民经济的比重为15.1%。且机制不活、产品单一、效率低下,工业企业亏损585万元。全区基本没有拳头产品,也没有形成相应的工业体系。中共十一届三中全会以后,逐步清除“左倾”思想影响,鼓励集体企业发展。1985年底全区集体企业发展到247个,职工25715人,总产值23830万元,占全部工业总产值的37%,实现利润519.9万元,上缴税金987万元。1985年,全区乡以上工业企业发展到1118个,是1953年的23.8倍;工业总产值完成81736万元,是1953的93倍;全部工业总产值占工农业总产值的比重由1953年的5.3%上升到1985年的29.8%;在全部工业总产值中,轻重工业比重分别为64.9%和35.1%。到1985年全区新建国营企业176个,累计255个,拥有职工4.9万多人,总产值51906万元,占全部工业总产值的63%。“六五”时期(1981~1985),全区工业产值年均增长10%左右,到“六五”末,全区初步形成了门类较为齐全、产品种类较多的地方工业体系。

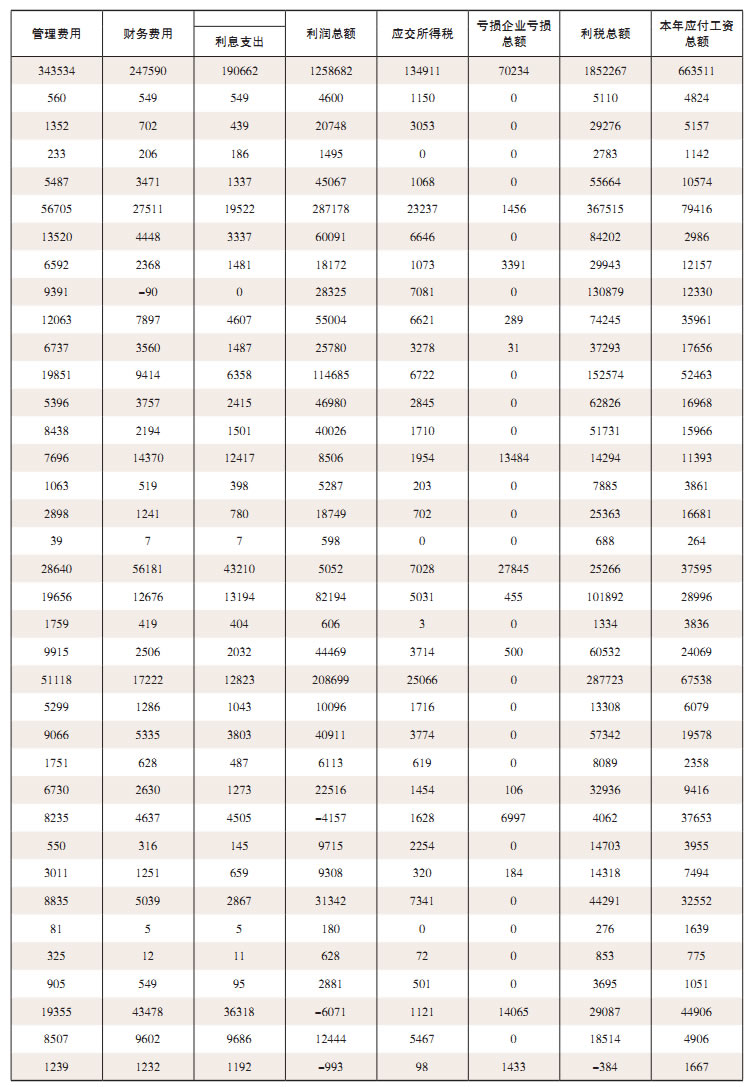

“七五”时期(1986~1990),全区上下进一步增强工业化意识,企业改革逐步走向深入,企业管理和技术进步不断得到加强,促进全区工业以前所未有的速度稳步、快速发展。1986年,全区工业企业较快发展,全年轻工业总产值64796万元,重工业总产值26593万元,较1985年工业总产值82390万元有较大提高。1987年全区乡及乡以上工业企业1226家,实现工业产值11.79亿元。工业经济具有一定规模,初步形成以食品、轻纺、建材、化工为主,产品种类繁多的地方工业体系。但仍属于工业化初期阶段,层次低,结构不合理,企业规模小,竞争力差。乡及乡以上工业中,以农副产品为原料的食品加工业和纺织工业占36%,其中食品加工主要是初级加工,附加值较低。1990年,纳入全区工业统计范围的工业企业实现产品销售收入149460万元、利税总额19872万元、利润总额5038万元,分别是1986年的2.45倍、1.98倍、1.7倍,但人均工业总产值居全省末位。由于处在计划经济体制下,工业产品供应紧张,全区工业产品主要是满足工农业生产和人民生活的需要。

1992年年初,驻马店地委、行署针对全区工业化程度低,广大农民长期以来只靠农业的实际,邀请省直厅局及有关专家,就驻马店的经济发展展开讨论。决定借鉴沿海地区的经验,确立“稳定提高农业,大力发展城乡工业,积极兴办第三产业,坚定不移地走农产区工业化”的发展思路,由此,全区工业化发展速度加快。1992年邓小平南方谈话和中共十四大召开,进一步为工业发展拓宽了思路。全区工业企业落实《全民所有制工业企业转换经营机制条例》,加大企业改革力度,加快转换经营机制步伐,积极推进企业技术进步,围绕市场调整产业、产品和企业组织机构,工业经济出现了生产、销售同步增长,经济效益不断提高。1994年,人均工业总产值上升到全省第十四位,工业化进程取得突破性进展。高新技术产业从无到有,并初步显示出强大的生命力。全区经济由单一的传统农业经济进入了工农业并举的“二元经济”阶段。“八五”期间(1991~1995),全区的乡镇工业企业快速崛起,不仅转移了农村剩余劳动力,而且扩大了全区工业规模,提高了全区工业的整体水平。1995年,纳入全区工业统计范围的工业企业实现产品销售收入777532万元、利税总额96575万元、利润总额45057万元,分别是1990年的5.2倍、4.86倍、8.9倍。整个“八五”期间工业年均增速达30%以上,但长期以来企业经济效益普遍低下的状况仍未从根本上改变。虽然全区工业经济结构不断推进,三次产业结构由1978年的50∶18.3∶31.7变为“八五末”的45∶32:23,但结构调整的步伐缓慢,工业经济发展的深层次矛盾尚未解决。

1995年开始,国内、国际经济形势发生变化,对一些工业企业带来不利影响,部分企业,尤其是部分国有企业和集体企业,生产经营日趋困难,经济效益下滑。同时,企业管理粗放、技术落后、不符合环保要求的深层次问题一直没有得到很好解决,导致部分企业连年亏损,出现了停产和破产现象。1996年,纳入全区工业统计范围的工业企业实现产品销售收入876297万元、利税总额99066万元、利润总额40816万元,亏损企业亏损额2212万元,这还是“九五”其间(1996~2000)各项效益指标完成最好的一年。整个“九五”期间,全区公有工业企业经济效益处巩固调整的下滑阶段。各年份企业产品销售收入虽均较“八五”末有所提高,但除1996年外,1997~2000年各年份实现的利税总额和利润总额均低于“八五”末。2000年,纳入全区工业统计范围的工业企业实现产品销售收入843138万元、利税总额73477万元、利润总额15069万元,亏损企业亏损额26360万元,分别是1995年的1.08倍、0.76倍、0.33倍、4.9倍。但在“九五”时期,全区工业产业结构、产品结构、企业组织结构及所有制结构进一步优化,通过引进、重组、新建、扩建、改造,培育了一批骨干企业,以食品、医药、轻工、纺织、机械、建材、化工等为支柱的门类比较齐全的工业经济体系已初步形成。同时,大力发展城乡集体工业,逐步使其成为本区资源转化、加工增值的主要力量。2000年全区工业企业总数达到48506个,拥有总资产176.8亿元,其中固定资产83亿元,流动资产87.6亿元;工业企业职工人数达到871189人,全年人均劳动生产率(按增加值计算)为10916元,其中限额以上企业为30613元。2000年全部工业企业实现工业总产值(限价)336.7亿元,实现销售收入275.1亿元,创利税20.3亿元,实现工业增加值达到95.1亿元,占国内生产总值的比重由1978年的15.1%,上升为33.9%。限额以上工业累计完成增加值34.3万元,同比增长9.1%;销售产值累计完成107.2万元,同比增长11.6%;产销衔接良好,产销率达到了98.2%。

2003年,面对突如其来的非典疫情、多年不遇的洪涝灾害、电力运力紧张、煤炭石油等原材料燃料涨价,流动资金不足等不利因素,全市工业经济增长的速度、质量和效益有了新的提高。2003年全市限额以上工业企业完成总产值144.6亿元,同比增长15.3%;完成销售产值143.2亿元,同比增长16.2%;产销率99%;实现销售收入120亿元,同比增长23%;完成增加值43.4亿元,同比增长14.6%;实现利税13亿元,同比增长11.8%,其中利润4.9亿元,同比增长18.8%,经济效益综合指数118.3。上述主要指标中,增加值增幅比上年提高1.2个百分点,产销率比上年提高0.8个百分点,经济效益综合指数比上年提高2个百分点。天方药业年产50吨欧典螺旋霉素GMP改造项目、骏马化工年产50万吨尿基复合肥项目、古城电厂6万千瓦净化燃烧机组项目、卷烟厂主厂房及公用配套工程项目、华骏车辆年产1万辆系列专用车项目、大程面粉年产11.1万吨专用粉项目、天中面粉年处理小麦12万吨项目等7个项目竣工。2003年底全市140户拟改制的地方国有及国有控股企业中,有123户完成改制任务,盘活存量资产24亿元。2003年,全市大中型工业企业基本建立了企业技术中心,其中省级以上技术中心由4家增加到6家,天方药业技术中心综合得分全省第一位。6家省级技术中心全年完成新产品新工艺开发项目101个。其中银马纺织砂带布大卷装量达国内先进水平,天方药业在研国家二类新药8个;华骏车辆推出新车型30余种,使上公告车型达170多个;金雀电子的新产品燃气表、热量表、新型水表、税控机等试制成功;蓝天集团开发甲醇燃料,成为中科院研发基地。在此基础上,企业加大与有关科研院所的“产学研”合作。已与中科院有关研究所、华东理工大,清华大学、中科大等建立稳定的合作关系。“十五”时期(2001~2005),工业经济仍保持了快速增长势头,工业增加值由2001年的105.5亿元增加到2005年的172.5亿元,年均增长19%。

2008年5月,驻马店市人民政府在市中心城区南部正式设立驻马店市产业集聚区,规划面积30平方千米,总人口2.1万人。随着改革开放的继续深入和产业集聚区建设的持续推进,“十一五”时期(2006~2010),全市工业项目投资加速,共实施320个重点项目,总投资接近500亿元。工业实力进一步增强,工业增加值由2006年的204.3亿元达到393亿元,年均增长27%。食品、医药、建材、轻纺、装备制造、能源化工六大支柱产业更加突出,规模以上工业企业发展到1400多家,比“十五”末增加一倍,占全部工业的比重达71.2%,比“十五”末提高27个百分点。各产业集聚区主导产业已初步确立并逐渐形成,已经成为驻马店市构建“三大体系”的主要载体。

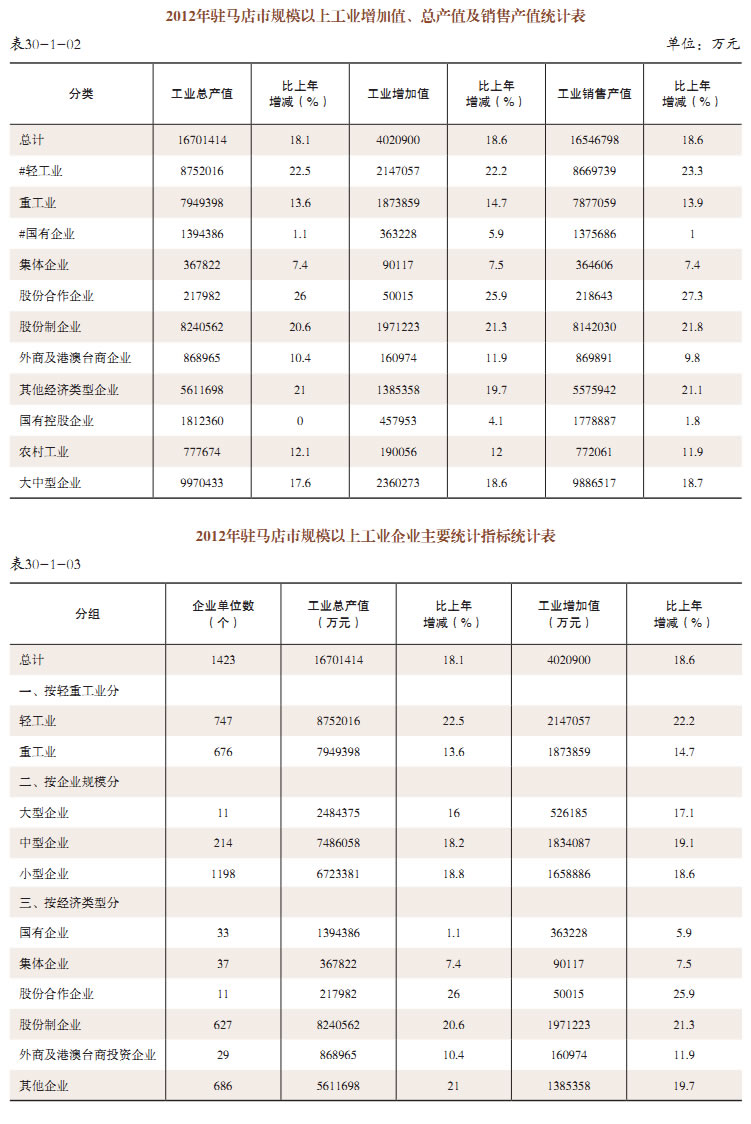

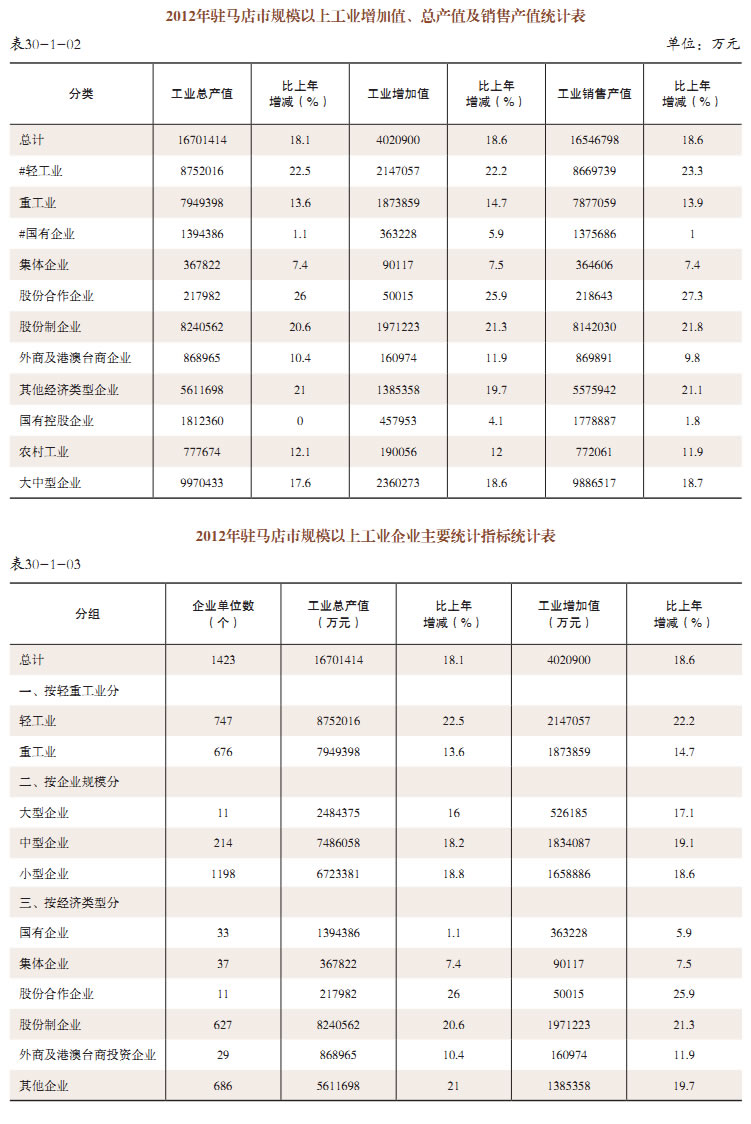

2012年是全面实施“十二五”(2011~1985)规划的第二年,全市上下按照“十二五”确定的目标稳步前行。2012年全部工业企业实现工业总产值1725亿元,实现销售收入1671亿元,创利税180亿元,实现工业增加值达到532.5亿元,占国内生产总值的比重由1978年的15.1%,上升为38.4%。规模以上工业累计完成增加值415.5亿元,同比增长18.6%。企业自主创新能力进一步增强。建立了1个国家级研发中心,17个省级研发中心,创立了国家级知名品牌4个,省级知名品牌20个,53个企业产品出口。产业集聚区建设快速发展。2012年1~11月,全市产业集聚区累计完成投资459亿元,完成投资增长36.2%;施工项目635个,其中亿元以上项目255个,完成投资294.37亿元,入驻企业超过1000家。1~10月份实现主营业务收入近800亿元,同比增长26%,安排就业人员16.2万人,同比增长23.4%。产业集聚区已成为全市快速发展的增长极。

第二节 工业所有制结构

一、公有制工业经济

公有制经济始终是工业经济的主导经济,随着社会的发展,公有制经济占整个工业总产值的比重在不断下降。1978年,公有制企业(包括国有工业、集体所有制工业)完成工业总产值1113万元,占全市工业总产值的100%;1986年,公有制企业(包括国有工业、集体所有制工业)完成工业总产值115855万元,占全市工业总产值的98.4%;到“八五”末的1995年,公有制经济完成工业总产值1242939万元,占全市工业总产值的65.9%;到2000年,公有制经济完成工业总产值1686616万元,占全市工业总产值的50.1%;到“十五”末的2005年,公有制经济完成工业总产值2346375万元,占全市工业总产值的40%;到“十一五”末的2010年,公有制经济完成工业总产值1629244万元,占全市工业总产值的14.32%。

二、非公有制工业

1949~1978年全市工业以公有制企业为主,主要由国有和集体企业两部分组成。非公有制工业起步较晚,但发展迅速。在1992年以前主要是城乡个体经济,以后又出现了一些其他经济类型。“七五”之前,全区非工经济几乎可以忽略不计。1986年,全区非公有制经济完成总产值1896万元,仅占当年全部工业总产值的1.6%;1992年,完成工业总产值达到130970万元,是1986年的69倍,占当年全部工业总产值的27.1%;“九五”末的2000年,非公有制经济完成工业总产值1685355万元,占当年全部工业总产值的比重上升为50%,与公有制经济基本持平;“十五”末的2005年,非公有制经济完成工业总产值3524072万元,占当年全部工业总产值的比重上升为60%,超过公有制经济总量。2008年全市非公有制规模以上工业增加值143.5亿元,占全部规模以上工业增加值的比重为75.1%,对规模以上工业增长的贡献率达到93%,成为推动全市工业经济增长的主要力量。“十一五”末的2010年,非公有制经济完成工业总产值974.8亿元,占当年全部工业总产值的比重上升为85.68%,与“十五”末相比增加近26个百分点,非公有制经济成为工业经济的绝对支柱。

第三节 轻重工业结构

1978年,全区工业按总产值计算的轻重比例为66.94∶33.06,轻工业明显高于重工业,产业属于典型的轻型结构。从实现工业总产值数量来看,全区比较大的行业是食品工业、机械工业、纺织缝纫及皮革工业、建筑材料工业。产品大都是原材料及初级加工产品,缺乏科技含量高的产品。公有制经济占绝对主导地位,其中全民所有制工业占66.1%,集体所有制工业占33.9%。

“六五”末,全区工业按总产值计算的轻重比例为69.67∶30.33,与1978年相比轻重工业比重反而增加了近3个百分点;从实现工业总产值数量来看,全区比较大的行业是食品业、烟草业、建筑材料和纺织业,变化不大。从企业结构状况看,没有大型企业,全区1118家企业仅有1家中型企业,中型企业增加值占全部工业企业总产值的比重是6.1%。所有制结构状况也几乎没有变化,集体与私营合营企业仅仅实现工业产值2万元。

到“七五”末,全区工业按总产值计算的轻重比例变化59.15∶40.85,与1978年相比轻重工业比重减少10个百分点,轻型工业结构有所改观。从实现工业总产值数量来看,全区比较大的行业是食品业、化学工业、机械工业和纺织业,与“六五”时期相比变化不大。从企业组结构状况看,仍然没有大型企业,全区1398家企业仅有3家中型企业,中型企业总产值占全部工业企业总产值由“六五”末的6.1%增加到13.7%。所有制结构状况依然没有改观。

与“七五”末相比,“八五”末全区轻重工业比重变化不大,比例为60.9∶39.1。从所有制结构状况看,城乡个体经济和其他经济类型有所发展,实现工业总产值占全部工业总产值的比重为34.1%,国有和集体分别占21.8%、44.1%。从企业组织结构状况看,大中型企业发展到31家,实现工业总产值占全部工业总产值的比例为13.1%,基本与“七五”末持平。全区比较大的行业是食品加工业、皮革缝纫业、非金属矿物制品业。

“九五”末,全区轻重工业比重为56.4∶43.6,与“八五”末相比轻工业比重减少了2.75个百分点,轻型工业结构仍未发生大的改观,但有逐渐向好的趋势。从所有制结构状况看,城乡个体工业和其他经济类型工业得到快速发展,两者实现工业总产值占全部工业总产值的比重达到50%,与“八五”末相比增长16个百分点,首次与国有和集体工业总产值持平,初步形成了多种经济成分共同发展的格局。从企业组织结构状况看,大中型企业发展发展缓慢,仅比“八五”末增加5家,实现工业总产值占全部工业总产值的比例为10.6%,反而减少2.5个百分点。全区比较大的行业是食品加工业、非金属矿物制品业、皮革缝纫业、医药、化学制品和设备制造业。

“十五”末,全市限额以上工业企业552家,完成工业总产值2630008万元,其中轻工业1259898万元,重工业1370109万元,轻重工业比例47.9∶52.1,重工业增长快于轻工业,重工业产值首次超过轻工业产值,结构比例进一步优化,但缺乏科技含量高、附加值高的产品,以农产品为原料的轻工业仍然占主导地位,完成增加值占轻工业比重为84%。从所有制结构状况看,私营经济在“十五”期间得到前所未有的发展,实现工业总产值占全部工业总产值的比重达到59.7%,与“九五”末相比增长近10个百分点,首次超过国有和集体工业总产值。从企业组织结构状况看,限额以上大中型企业发展有31家,比“九五”末减少5家,实现工业总产值占全部工业总产值的比例为40%,比“九五”末增长近30个百分点,龙头型、骨干型企业逐渐形成并壮大。

“十一五”期间,全市经济结构进一步优化。2008年全市规模以上工业增加值超过5亿元的行业有13个:农副食品加工业完成增加值32.96亿元,实现利润10.8亿元;食品制造业完成增加值7.29亿元,实现利润1.76亿元;纺织业完成增加值6.72亿元,实现利润1.58亿元;服装、鞋、帽制品业完成增加值5.66亿元,实现利润1.08亿元;皮革制品业完成增加值5.86亿元,实现利润2.42亿元;木材加工业完成增加值9.62亿元,实现利润3.3亿元;医药制造业完成增加值11.83亿元,实现利润1.99亿元;非金属矿物制品业完成增加值22.54亿元,实现利润7.31亿元;交通运输设备制造业完成增加值7.29亿元,实现利润0.68亿元;电力、热力的生产和供应业完成增加值11.9亿元,实现利润-0.11亿元;烟草制品业完成增加值5.34亿元,实现利润1.12亿元;化学原料及化学制品业完成增加值14.53亿元,实现利润2.01亿元;黑色金属冶炼业完成增加值6.22亿元,实现利润0.14亿元。一批规模大、效益好、市场竞争力强、具有自主创新能力的大企业迅速崛起。2008年,全市主营业务收入超过5亿元的工业企业有16家,其中超10亿元的有7家。食品行业有十三香、众品食业、河南大程面粉;建材行业有豫龙水泥、南方钢铁;化工行业有昊华骏化、平煤蓝天;电力行业有华润古城;医药行业有天方药业;机械行业有中集华骏。这些企业已成为全市行业发展的龙头。

2010年末,共有规模以上工业企业1469家,完成工业总产值11377676万元,其中轻工业5289295万元,重工业6088381万元,轻重工业比例46.5∶53.5,与“十五”末相比重工业比重增加了1.4个百分点,逐渐向重型工业结构转变。从所有制结构状况看,“十一五”时期是全市非公经济发展最好的时期,股份制工业企业完成工业总产值5500474万元,外商及港澳台投资企业完成工业总产值676070万元,其他企业完成工业总产值3571887万元,非公经济完成工业总产值占全部规上企业工业总产值的85.68%,比“十五”末增长26个百分点,已成为全市经济增长重要推动力。从企业组织结构状况看,限额以上大中型企业发展到129家,比“十五”末增加近100家,是“十五”末的4倍多。大中型工业企业总产值占全部规模以上工业总产值的比例为52.3%,比“十五”末提高12.3个百分点,一批龙头型、骨干型企业规模进一步壮大,对经济的支撑作用进一步显现。总体上全市工业经济结构越来越好,但仍存在很大不足。2010年,高技术产业增加值仅有168403万元,占全部规上企业工业增加值比重只有6%,高技术含量、高附加值的产品不多的现实仍然没有根本改变。

第四节 工业产品

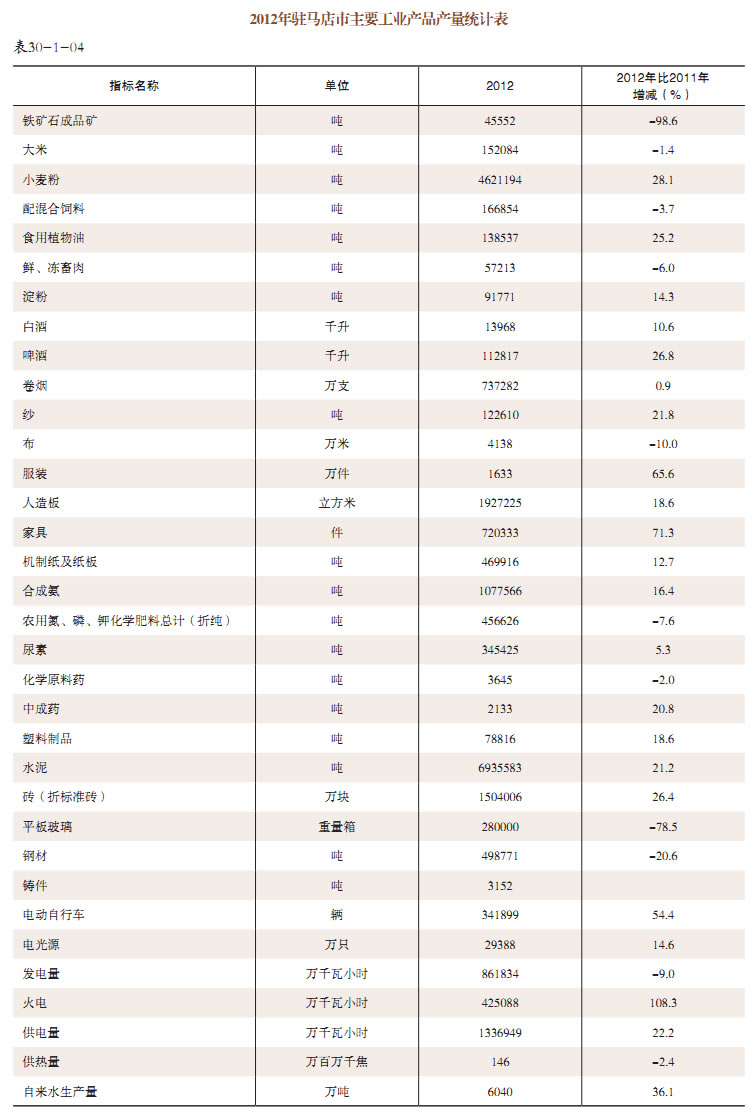

进入20世纪80年代后,全区工业建设陆续发展起来,逐步形成了行业门类比较齐全的工业体系。有些工业产品已成为拳头产品,如水泥、化肥、电度表、轴承、喷灌机、电焊机、球铁、塑料机械麻袋、棉纱、针织内衣、卷烟、医药产品等。这些产品享誉省内外,有的还打入国际市场。

2008年,伴随着全市工业产品结构调整和产品的升级换代,产品产量也大幅度增长。其中发电量399014万千瓦小时,相当于1978年的43.5倍;机制纸27.7万吨,相当于1978年的42.2倍;合成氨77.3万吨,相当于1978年的29.9倍;氮肥41万吨,相当于1978年的25.5倍;水泥560万吨,相当于1978年的59.6倍;中成药5633吨,相当于1978年的26.7倍;改装汽车29558辆,相当于1978年的20.3倍;饮料酒106607千升,相当于1978年的14倍。

一、主导产品

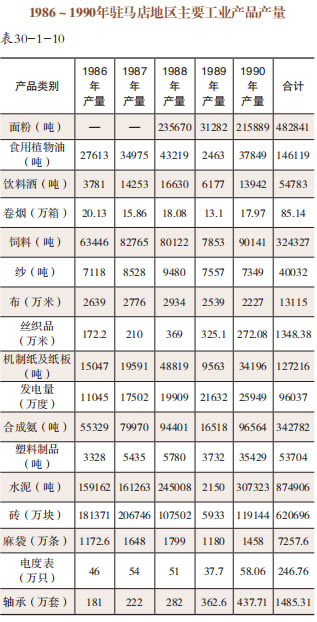

“七五”时期,全区主要有确山、秀山、龙山、泌阳、遂平、汝南等几家水泥厂生产的水泥,驻马店卷烟厂生产的卷烟,地区棉纺织厂生产的棉纱,遂平塑料厂生产的农膜,地区化工总厂、西平一化、上蔡、遂平、平舆、正阳化肥厂生产的氮肥,西平磷肥厂生产的磷肥。“七五”时期,全区原材料紧缺、资金不足,市场疲软。全区主要工业产品结构变化剧烈,特别是1989年,以生活消费为目的的纺织、食品等轻工业产品,如纱、布、麻袋、烟、酒、罐头、味精、食用植物油、塑料制品等产品产量欠产较多,下降较大;而作为能源或生产资料的产品,如发电量、饲料、化肥、水泥、喷灌机、轴承等有不同程度的增长。“七五”时期,累计生产食用植物油14.6万吨、饲料32.4万吨、饮料酒5.5万吨、发电量9.6亿度、合成氨34.3万吨、水泥87.5万吨、麻袋7257.6万条、轴承1485.3万套、电度表246.8万只。

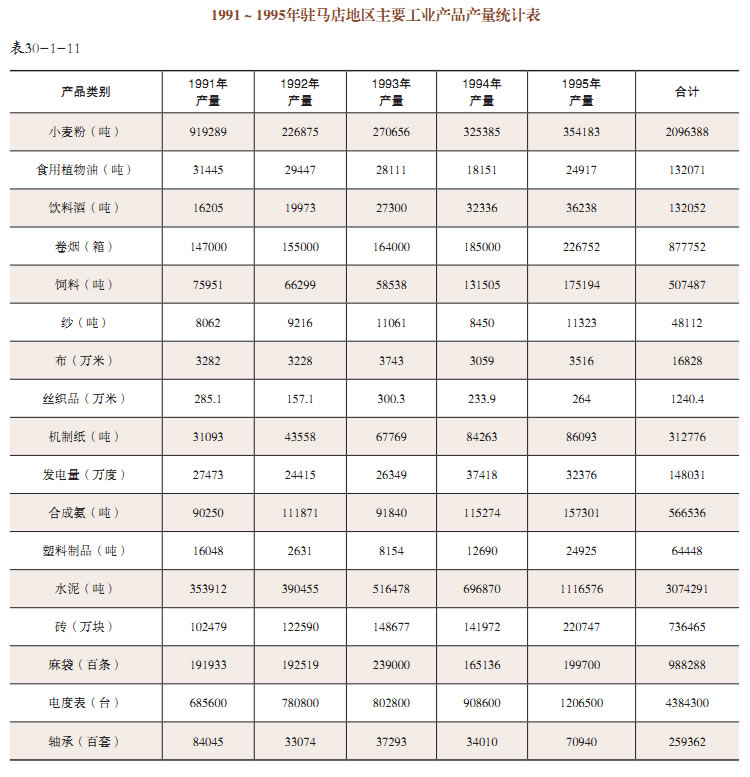

“八五”时期,全区积极贯彻《全民所有制工业企业转换经营机制条例》,企业改革向广度、深度发展,企业经营机制转换和技术进步加快,市场机制作用增强,加上投资需求的回升,推动了工业生产的发展。主要工业产品的生产、销售均保持了较高增长的势头,产销率逐步提高,经济效益不断改善。增长较快的产品有:小麦粉累计生产209.6万吨,较“七五”时期增长334.18%;饮料酒累计生产13.2万吨,较“七五”时期增长141.05%;机制纸累计生产31.3万吨,较“七五”时期增长145.86%;合成氨累计生产56.7万吨,较“七五”时期增长65.28%;水泥累计生产307.4万吨,较“七五”时期增长251.4%;电度表累计生产438.4万台,较“七五”时期增长77.67%。呈现负增长的产品主要是:食用植物油累计生产13.2万吨,较“七五”时期下降9.61%;丝织品累计生产1240.4万米,较“七五”时期下降8.01%。

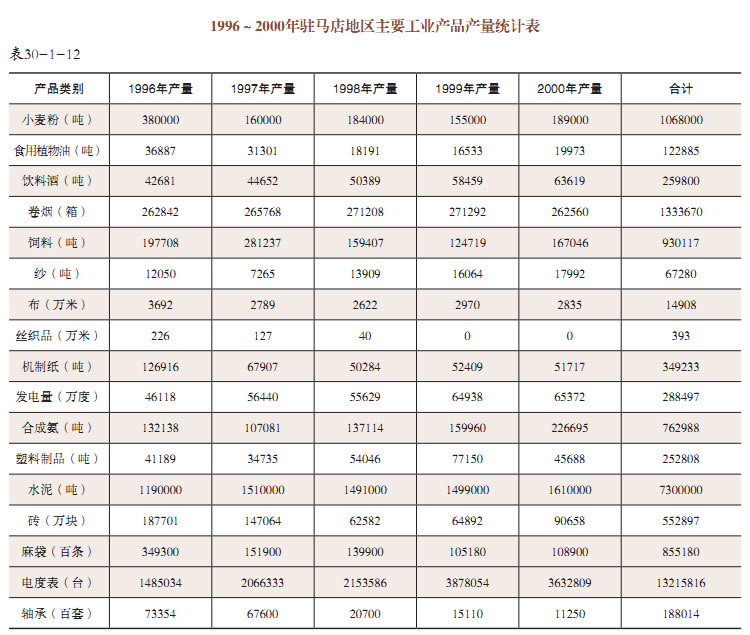

“九五”时期,工业生产继续保持稳定增长,工业结构在市场竞争中进一步优化。啤酒、卷烟、纱、塑料制品、饲料、水泥、仪器仪表等主要产品的竞争力进一步提高,产量有较大幅度的增长;小麦粉、食用植物油、布、丝织品、砖、轴承等产品的竞争力趋弱,产量有所下降。相当一部分企业产品销售比较困难、产成品库存较多。“九五”时期,小麦粉累计生产106.8万吨,较“八五”时期下降49.06%;食用植物油累计生产12.3万吨,较“八五”时期下降6.96%;饮料酒累计生产26万吨,较“八五”时期增长96.74%;卷烟累计生产133.4万箱,较“八五”时期增长51.94%、发电量累计生产28.8亿度,较“八五”时期增长94.89%;塑料制品累计生产25.3万吨,较“八五”时期增长292.27%;电度表累计生产1321.6万台,较“八五”时期增长201.44%。

二、名优产品

1989年全区开发新产品172项。是年,全区创省以上名优产品41个,知名的有:驻马店地区卷烟厂春雷牌香烟、汝南天中酒厂的天中龙泉、泌阳制药厂的维脑路通、驻马店喷灌机厂喷灌机、驻马店地区电表厂“金雀”牌电度表、驻马店地区罐头厂罐头。“八五”时期,全区不断加大对新产品的研发工作,驻马店地区卷烟厂开发的金装“发时达”一经面世,即受到消费者好评,1995年,被评定为河南省十大名烟之一。地区化工总厂的“驿马”牌碳铵、“黑猫”牌合成氨催化剂、地区秀山水泥厂的“秀越”牌水泥和西平县制杆厂的水泥电杆等产品多年来一直保持省优、部优的荣誉称号。

“九五”期间,以地区电表厂为核心的华冠电器(集团)总公司集中力量加快电子式电度表系列产品的研发,相继研发出了各种规格三相表、电子式电度表、自动读表器、电子抄表器等产品;以地区遥测遥控研究所和地区电力设备厂两高新技术企业为主成立的地区电子集团总公司,研制出心电测试仪、胎儿监护仪等国家专利的高新技术电子产品。“九五”期间,全区积极实施“名牌战略”,不断扩大产品知名度和市场占有率,其中机电工业创国优2个、部优1个、省优20个,“金雀”牌系列电度表、“古塔”牌系列轴承、“鸿羽”牌喷灌机、“永”牌机动三轮车及特种电焊机等名牌产品在全省乃至全国都有一定知名度。

“十五”“十一五”期间,全市大力实施质量兴市战略和“名牌战略”,名优产品队伍进一步壮大,培育有中国驰名商标“王守义”“天方”,河南驰名商标29家等。

第五节 工业装备

1988年,为贯彻全国科技发展方针和科技工作的战略部署,稳步推进科技体制改革,全区共安排国家、省、地三级科技计划项目86项,其中科技攻关8项,星火计划51项。1989年,全区技术改造步伐加快,全年共安排技改项目62亿元,投资1.36亿元,另外又安排了科技攻关计划、星火计划、科技专项计划,3个计划共安排各类项目46项,其中科技攻关23项,星火计划23项目。攻关计划包括上蔡县中原智能电器厂的GK-A型全自动多功能固态用电控制器项目、泌阳县宋家场水库管理局水库大坝测压管水位集控遥测技术研究、西平县轴承厂204轴承生产过程危机控制项目、上蔡纺机厂HF-516棉纺细纱机项目、驻马店市永震针织元件厂磁感应针舌控制装置、遂平造纸厂全红麻化机浆生产新闻纸印刷纸等项目。星火计划包括确山大理石厂天然花岗岩板材加工技术开发项目、遂平机械厂造纸机花岗岩轧棍项目、汝南通达鞋业公司出口牛皮鞋生产技术开发、西平县西威达皮革有限公司出口再生革生产工艺开发、泌阳抽纱工艺总厂抽纱工艺及出口产品技术开发等。同时为落实国家产业政策,优化产业结构,加强环境保护,全区积极对一些“三高”行业进行技术更新改造。

“九五”期间,建材冶金工业技改项目28项,总投资167243万元,主要集中在水泥行业,如:确山水泥厂日产1000吨熟料生产线二期扩建工程和日产2000吨熟料生产线三期扩建工程、龙山水泥厂日产600吨熟料生产线扩建、确山县水泥厂日产600吨熟料生产线扩建、秀山水泥厂年产20万立方米加气砌块生产线、驻马店市陶瓷厂、遂平县水泥厂年产32万吨机立窑生产线技改、确山县石英砂厂茶色玻璃管生产线等。机电行业技改项目10项,总投资8.24亿元,主要是:驻马店地区电表厂引进50万台/年电子式电度表制造技术及设备、年产100万台自动读表器及抄表器系列产品和新增450万台电子式电度表项目、西平轴承总厂2000万套/年低噪音轴承、驻马店市电机厂5000吨/年系列耐磨材料、驻马店市电焊机厂3000台/年特种焊机等。

根据《驻马店地区发展战略研究(1988~2000)》提出的经济发展战略布局:以“点”促“面”,“带状”启动,双向推进。按照高新技术产业和投资规模较大的项目向重点城镇集中,以提高工业的集聚效应,增强城市的辐射功能,一般的农产品加工业向原材料产地转移的原则,全区工业布局为:强化驻马店现有工业基础,改善发展条件,壮大发展规模,提升支撑能力。沿驻马店城区和西平、遂平、汝南、确山四县部分乡镇,京广铁路和107国道中部“带状”经济区,建立食品、轻纺、建材、机械、化工等专业加工区和技术开发区,辐射带动:西部泌阳,南部确山,北部遂平和西平开发建材、化工资源,抓好食品加工业,加快工业发展步伐;东部上蔡、新蔡、平舆、正阳和汝南围绕农副产品资源,积极发展食品、饲料等加工业。“九五”期间确立了重点建设五个基地的目标,即以华中医药集团为主的全省医药基地;以确山、龙山、遂平、秀山为主的豫南最大水泥工业基地;以确山、泌阳为主的非金属矿采掘加工基地;以驻马店市为中心的粮油食品加工基地;以汝南、上蔡、平舆、新蔡为主的皮革加工基地。在资金安排上,优先安排扫尾、投产项目,量力安排续建项目和新开工项目。

“九五”期间,全区重点项目,医药行业有华中医药集团公司一期乙酰螺旋霉素、泰乐菌素、多氟哌酸、金霉素工程,二期氯洁霉素磷酸酯、空心胶囊,针剂、输液车间、红霉素等工程。三期中成药综合楼和维生素B2工程,以及泌阳、正阳、确山、新蔡四县制药厂技改项目。机械电子加工业有华冠电器集团公司引进50万台/年电子式电度表制造技术及设备,年产100万台自动读表器及抄表器系列产品,新增250万台电子式电度表、西平县轴承厂年产2000万套低噪音轴承、驻马店市电机厂5000吨系列耐磨材料、驻马店市电焊机厂2000台特种焊机、正阳球铁厂年出口3500吨球铁件等技改项目。轻工业有驻马店市一纸厂和遂平、平舆、上蔡造纸厂的碱回收及扩建技改工程,抓好平舆制革集团、新蔡李桥皮革集团、正阳皮件厂、通达皮鞋厂、确山皮件厂、上蔡锅厂、地区塑料设备厂的技改工程。纺织工业有地区棉纺织厂和汝南、西平棉纺织厂及上蔡纱场的更新与技术改造,上蔡丝绸公司、泌阳缫丝厂、新蔡丝绸厂、驻马店织袜厂、驻马店市麻纺厂及中泰合资的河南宏运亚麻有限公司的新建、改建与扩建工程。建材工业有确山水泥二期35万吨/年,三期增扩70万吨/年和龙山水泥厂扩增2×8.8万吨/年,秀山水泥厂扩增2×8.8万吨/年,以及确山、汝南、遂平、泌阳四县水泥厂的扩建;驻马店市陶瓷厂、确山县大理石厂、确山县石英砂厂、泌阳县选矿厂、泌阳县非金属材料加工厂的扩建和技改工程。粮油工业主要是遂平淀粉厂扩建1万吨甘油生产线及其综合利用和西平油脂厂年产7000吨口服葡萄糖生产线项目建设。化工行业主要有地区化工总厂,遂平化肥厂,地区钾肥厂,正阳、西平、上蔡化肥厂的扩建和技改项目。

第六节 工业技术

改革开放初期,驻马店工业基础薄弱,工业技术大多比较落后,如粮油加工多为小作坊式,随着电力及机械装备逐步应用和普及,粮油和食品加工制造业部分手工业作坊开始向机器生产转变。从“七五”末开始,注重引进国际先进工艺,如驻马店悦泉啤酒厂引进世界著名的丹麦工艺,选用澳大利亚进口麦芽、优质大米酿制啤酒。“八五”时期河南金雀电气股份有限公司就与以色列合作研发载波抄表系统。纺织行业:驻马店市银马纺织有限公司进口喷气织机198台生产棉纱、棉布。“九五”时期食品加工行业:从泰国引资组建驻马店华中正大有限公司,利用先进的生物发酵技术生产饲料级金霉素。“十五”时期化工行业:骏马化工引进合成氨节能降耗工艺,进行资源综合利用;烟草加工行业:烟厂改现有氟利昂膨胀烟丝为CO2生产线,建材行业豫龙同力水泥采用先进的旋窑生产工艺新建日产5000吨熟料水泥生产线等。进入“十一五”时期,全市工业行业利用先进生产工艺的步伐进一步加快,企业自主创新能力进一步增强,一批企业研发中心、工程技术中心相继建成。医药行业:天方药业工程技术中心成功申报为国家级,注重加强与大专院校的合作,研发投入比达到10%以上。化工行业:骏马化工和西南化工研究院合作新建了总投资11.2亿元的顺达化工科技有限公司精细化工园项目。食品行业:鲁洲生物西平有限公司引进先进技术生产各种淀粉糖;遂平县引进台湾地区知名徐福记食品有限公司采用世界先进焙烧技术生产沙琪玛等一系列休闲食品。轻纺行业:上蔡县引进国内知名服装生产企业汉帛服饰采用国际一流的日本重机缝纫设备,建设铱藤悬挂式自动化制衣流水线等。装备制造:驻马店华宇电力设备有限公司加强与上海有关机构的合作,采用其先进工艺生产非晶合金变压器等。建材:按照“控制总量、优化结构、上大改小”和“限制、淘汰、改造”的方针,继续加大对水泥行业的调控、改造力度,重点发展高标号水泥、专用水泥、水泥制品,加快新型干法水泥生产线建设。

2011~2012年,全市加大对战略性新兴产业培育力度,相继引进了驻马店银泰新能源电动车产业园、汝南县立马电动车产业园、平舆县鼎瑞模塑产业园和泌阳县巨龙电子科技、驻马店市富兴电子科技有限公司等一大批总投资超过10亿元的战略新兴产业项目。

第七节 工业劳动力

驻马店是传统农区,工业发展与城镇化率在全省都比较落后,属于典型的农业大区,农村剩余劳动力充足,也为驻马店工业发展提供了潜在的充足工业劳动力。1978年,全区共有工业企业职工43867人,其中轻工业16922人,重工业26945人。“六五”末,共有全民所有制工业企业职工49384人,县级及以上集体所有制工业企业职工16164人,合计共有65548人,其中轻工业35747人,重工业29801人。“七五”末,共有工业企业从业人员84075人,其中全民所有制工业企业职工55669人,城镇集体所有制工业企业职工28406人。“八五”期间,集体所有制经济发展迅速,集体所有制单位工业企业从业人员超过国有单位工业企业从业人员。到“八五”末,共有工业企业职工154919人,其中国有单位工业企业从业人员69049人,集体所有制单位工业企业从业人员85870人。“九五”时期,随着国有企业和集体经济企业改制的开始,企业职工进一步分流,工业从业人员也急速下滑。到2000年末,全市工业工业企业从业人员共有70730人,其中国有单位44451人,城镇集体单位10508人,其他单位15771人。“十五”期间,股份制经济加快发展,用工增长迅速;国有企业改制力度加大,用工减少。至2005年末,全市共有工业从业在岗职工63210人,其中国有单位25297,城镇集体单位8574人,其他单位29339人。“十一五”末,全市共有制造业在岗职工68607人,其中国有单位3684人,城镇集体所有制单位在岗职工1620人,其余单位63303人。

第八节 管理机构

1965年7月1日,驻马店专署设工业局和手工业管理局,管理全区工业企业的生产经营活动。1966年6月,地区手工业管理局改为第二工业局。1968年,地区工业局、二工局撤销,业务移交地区革命委员会工交组。1973年,恢复工业局和二轻局。1979年8月,二轻局分出轻工、纺织并入地区工业局,易名化工局。1983年工业局、化工局合并组建地区第一工业局,二轻局与社队企业局合并组建第二工业局。1984年5月,社队企业局从第二工业局分出,成立乡镇企业局。1986年,由地区工业局、地区化工局、地区农机局合并组建的驻马店地区第一工业局管理全区全民所有制企业。驻马店地区第二工业局(地区二轻局、地区社企局合并组建)及9县1市第二工业局是管理全区二轻工业和集体工业的主管部门。同时,第二工业局挂驻马店地区城镇集体工业联合社办事处牌子,实行一个机构两块牌子。地区第一工业局内设办公室、劳动人事科、财务科、轻工科、重工科、职工教育科、化工科、纺织工业科、冶金建材科。

1989年4月,撤销驻马店地区第一工业局、驻马店地区第二工业局。以地区第一工业局为基础,组建驻马店地区重工业局,主要管理机械电子、冶金建材和化工3个行业,设置8个科室:办公室、人事教育科、综合计划科、企业管理科、财务审计科、机械电子工业科、化学工业科、冶金建材工业科。以地区第二工业局为基础,组建驻马店地区轻纺工业局,主要管理轻工、纺织、服装行业,设置8个科室:办公室、人事教育科、计划统计科、技术改造科、财务审计科、轻工业科、纺织工业科、食品工业科。第一工业局轻工科、纺织工业科及主管副局长整建制调整到轻纺工业局。地区轻纺工业局主管轻工业和纺织工业两个行业,打破了国有集体企业管理界线。地区城镇集体工业联合社办事处牌子挂在地区轻纺工业局。

1991年,地区重工业局撤销机械电子工业科、化学工业科、综合计划科、冶金建材工业科、人事教育科,设置办公室、企业管理科、财务审计科、人事科、教育科、基建技改科、生产计划科、科技科。

1993年,地区重工业局精简内部机构,由8个减少为3个,即办公室、人事科、生产技术科。

随着政治体制改革的深化,1995年11月撤销地区轻纺工业局,成立地区轻工纺织局,仍挂城镇集体工业联合社会办事处牌子,其职能仍然管理全区轻工业、纺织工业和集体工业。县、市相继撤销轻纺工业局,成立轻工纺织局,其职能设置一直延续到2000年。

1996年8月撤销地区重工业局,同时组建驻马店地区机械电子工业局、驻马店地区轻工纺织局、驻马店地区化学工业局、驻马店地区建材工业局,均为行署直属事业单位。驻马店地区机械电子工业局内设4个科室:办公室、生产科、科学技术科(挂地区电子信息技术推广应用办公室牌子)、财务统计科。驻马店地区轻工纺织局内设6个科室:办公室、人事教育科、财务科、技术科、轻工纺织科、城镇集体工业管理科(地区城镇集体工业联合办公室)。下属事业单位2个:驻马店地区轻纺工业干部学校、驻马店地区食品工业研究所。驻马店地区化学工业局内设4个科室:办公室、计划财务科、生产与安全科、技术改造与基本建设科。

2001年9月,市委、市政府印发驻马店市市直机构改革实施意见,不再保留化学工业局、建材局、机械电子工业局,其行业管理职能交经济贸易委员会。

2004年9月5日,市委、市政府印发《驻马店市人民政府机构改革实施意见的通知》。撤销机构济贸易委员会、市轻纺工业中心。新组建市人民政府国有资产监督管理委员会。市乡镇企业管理局改组为市中小企业服务局(挂非公有制经济局牌子),11月12日,市政府撤销市轻纺工业中心,整体划归市中小企业服务局。设立市政府国有资产监督管理委员会,将管资产与管事、管人结合起来,表明市政府对国有资产的管理职能从对企业的管理转向对资产的管理,体现了政企、政资分开,所有权和经营权分开,真正使国有企业成为自主经营,自负盈亏的市场主体。

2010年,为加强对工业的统筹协调,推进信息化和工业化的融合,加快走新型工业化道路,撤销市中小企业服务局,组建市工业和信息化局。