1979年,全区贯彻中共中央《关于加快农业发展若干问题的决定(草案)》和《农村人民公社工作条例(试行草案)》,以及省委《关于农村若干经济政策的补充规定》,从1979年春开始,在农村推行以小段包工为主的生产责任制。1980年10~12月,地、县、公社党委分别召开座谈会、三级干部会,学习中央精神,进一步完善生产责任制。年底,全区实行包产到户或大包干的生产队已达38%。1981年4月,地委、行署制定《驻马店地区关于大包干生产责任制实行办法(草案)》,在农村大力推行家庭联产承包责任制。至1982年底,全区98%的生产队实行包干到户的家庭联产承包责任制。

1983年12月16日,地委、行署下达《关于大队、生产队体制改革意见》。原大队、生产队的规模不变,撤销大队建制,将大队改为村,建立村民委员会和村党支部,原来的生产队继续沿用生产队的名称。1984~1985年,中央明令规定土地承包15年不变,进一步提高农产品价格。同年,全区贯彻落实党中央、国务院《关于进一步活跃农村经济的十项政策》,改革农产品统派统购制度,调整农村产业结构,大力发展农村商品经济。当年,全区农业生产总值达18.09亿元,林、牧、副、渔都有大幅增长,农村经济开始由产品经济向商品经济转化。

1986年2月,《中共中央、国务院关于一九八六年农村工作部署》下发后,地委、行署研究制定出结合驻马店实际的《贯彻意见》,要求各级党委、政府继续搞好农村改革,搞好农村产业结构调整,搞好农田基本建设,加快乡镇企业的发展步伐,依靠科学技术振兴农业。同时,要求切实减轻农民负担,帮助贫困乡脱贫致富。

1987年3月10日、19日,地委、行署先后制定《关于各行各业大力支援农业的意见》《关于加强农牧业服务体系建设的决定》。1988年,全区继续加强农业基础建设,调整种植业结构,引导农民扩大经济作物面积,特别是高产经济作物。推广间作套种、保护栽培、病虫害防治和良种使用等技术。同年,按照“兴利除涝两手抓”的指导思想,积极配合进行板桥水库复建、宿鸭湖水库除险加固工程,并完成各种水利工程。

1989年4月,地委、行署作出《关于发展农业若干问题的决定》,要求各级党委、政府加强基础设施建设。同时,加强和完善农业服务体系建设,完善县级,强化乡级,恢复和建立村级服务组织。1990年,全区贯彻家庭联产承包责任制长期不变的政策,进一步完善土地承包合同,明确发包与承包双方的责权利关系;坚决制止频繁调整土地。深化乡镇“七所八站”的体制改革。在整顿的基础上,逐步过渡到“条块结合、乡级管理”的体制,发挥两方面的积极性,促进农村商品经济的发展。

1991年,农村社会化服务体系建设取得进展。6月3日,板桥水库复建工程竣工,复建后总库容6.75亿立方米,最大泄洪量每秒1.5万立方米。水库以防洪为主,兼有灌溉、发电和城市供水功能。11月18日,国家重点治淮工程项目杨庄滞洪区工程在西平县破土动工。

1994年,全区坚持“巩固成果、稳步深化、选准重点、加快推进”的原则,进行农村改革,加快贸工农一体化、产供销一条龙经济组织的建设,大力发展各级各类公司加农户经营组织,使生产、流通、销售逐步配套成龙,使工农商贸技结成利益共同体,探索城乡结合,工农结合,农商、农贸、农技结合的新途径。全区在稳定粮食作物播种面积的前提下,积极调整种植业结构,发展油料、蔬菜、瓜果等经济效益好的作物,形成以正阳、汝南、确山、泌阳为主的花生生产基地,以西平为主的蔬菜生产基地,以正阳为主的瓜类等多种经济作物生产基地。以“红旗渠精神”怀竞赛为载体,以农田水利建设为重点,努力改善生产条件,加快发展农村经济。10月14日,行署发出通知,要求各县(市)、行署有关部门全面开展基本农田保护工作。1995年,基本完成基本农田保护区规划编制和70%的基本农田划定工作,1996年全面完成基本农田保护区划任务。

1996年,全区各级政府突出抓好温棚开发、中低产田改造和畜牧业规模经营,强化农业项目建设、富民工程和小康村工程建设、扶贫开发、农村改革4项工作。1997年11月24日,地委、行署制发《关于切实加强农业产业化建设的实施意见》,进一步推动全区农业产业化的进程。

1998年初,行署在《1998年工作重点》中,要求各县(市)委、政府及地直有关部门,全面发展农村经济要抓好4项重点工作,即农田水利建设、农业区域开发、推进农业产业化、农业科技推广。1999年,全区贯彻党中央、国务院“土地承包期延长30年不变”的政策,全面进行稳定和完善土地承包、延长土地承包期工作。同年,地委、行署制定《关于继续实施“科技兴农”战略,加速农业技术革命进程的方案》,重点落实“种子工程”、“沃土计划”、立体栽培、科学养殖、病虫害防治等关键性技术措施,使农业科技应用水平得到较大提高。

2000年,全区不断调整种植结构,全面提高农产品质量,优化品种结构;以发展畜牧业为重点,调整优化农业结构;以小城镇建设为突破口,促进农村二、三产业发展,加快农村劳动力的转移。年末,全区农业机械总动力达512.9万千瓦,农用拖拉机31.34万台,农用汽车5.02万台,全年农村用电量6.5亿千瓦时,农田有效灌溉面积41.82万公顷。

2001年2月8日,市委召开农村“三个代表”重要思想学习教育工作会议,安排部署全市农村“三个代表”重要思想学教活动。同年,开展农村税费改革工作。至年底,全市农村税费改革取得阶段性成果,农民负担平均减轻37%。2003年,全市推进农业税收征收管理制度改革,建立完善《驻马店市农业税征收管理办法》《驻马店市城市规划区内契税征收管理暂行办法》《驻马店市农业税灾歉减免资金管理办法》《驻马店市农村村内兴办集体公益事业“一事一议”筹资管理办法》等一系列规章制度。同时,推行农业税征收公示制度,抓好农业税收政策的落实,推动农村税费改革。

2004年10月,市政府研究解决乡财县管改革、粮食流通体制改革、农村信用社改革等问题。2005年1月25日,市政府出台《关于在全市推行乡财县管改革的意见》。以乡镇为独立核算主体,实行“预算共编、账户统设、集中收支、采购统办、票据统管”的财政管理方式,由县级财政部门直接管理并监督乡镇财政收支。3月,全市实施科技富民工程。4月11日,市政府印发《关于加强农村公路建设管理的意见》,坚持提高与普及并重,形成依托干线、干支衔接、连片成网的路网格局,重点加强城乡接合部、农业结构调整特色集中区、资源开发重点区、旅游观光区的道路建设。12月19日,市政府出台《关于进一步加强农村公路村村通建设的意见》,目的是迅速改变全市农村公路建设滞后的局面,加快农村通油路、水泥路建设步伐,改善人民群众的出行条件。

2006年,全市按照打造河南省京广沿线食品带的规划,通过采取政府投资、财政贴息、财政补助、技术支持等一系列扶持措施,培植一批重点龙头企业,许昌众品、英国爱农、华康鸭业、天歌鹅业、丰盛、大程等一批成长型龙头企业相继开工建设并健康发展。有55家企业被市政府授予“农业产业化市重点龙头企业”称号,全市产业化龙头企业数量上升至全省中等水平。

2007年4月,市政府先后印发《关于进一步加快农业机械化发展的意见》《关于做好2007年农村沼气建设工作的通知》,推动全市主要农作物机械化综合水平稳定提高,带动全市农村清洁能源的开发利用。

2008年,要求各县、区政府提高农村五保供养水平,足额落实农村五保户供养资金,按时完成农村敬老院建设任务,逐步实现农村敬老院建设规范化管理,确保五保供养政策落实到位。当年,完成省下达的通村公路建设计划。全年完成农业综合开发总投资19264万元。9月10日,市政府印发《关于进一步完善城乡困难群众医疗救助制度的意见》,整合农村和城市医疗救助资源,实现医疗救助制度与城镇居民基本医疗保险制度、新型农村合作医疗制度的规范衔接,建立健全平台共用、信息共享、服务一体、监督统一的医疗救助机制,提高医疗救助管理水平和医疗救助社会效益。11月21日,市政府出台《关于深化集体林权制度改革的意见》,推动全市集体林权制度改革,实现“山有其主、主有其权、权有其责、责有其利”的目标,建立“产权归属清晰、经营主体到位、责权划分明确、利益保障严格、流转顺畅规范、监管服务有效”的现代林业产权制度和以家庭承包经营为基础、多种经营方式并存、责权利相统一的经营管理新机制。

2009年6月26日,市政府发出《关于加快推进集体林权制度改革的通知》,各级林业部门对国家重点公益林资源进行细致调查,进一步掌握国家重点公益林分布情况和资源状况,并对国家重点公益林进行科学划分,为下一步进行等级划分提供依据。至年底,全市集体林地总面积332.2万亩,勘界确权面积305万亩,确权率92%。其中遂平、上蔡、西平、汝南、平舆5县基本完成集体林权制度改革任务。2010年10月11日,市政府出台《关于推进城乡建设加快城镇化进程的实施意见》,要求加快推进城镇化进程,加强城镇建设和管理,强化城镇发展产业支撑,积极推进新农村建设。

2011年,开工建设汝河近期治理工程,完成大中型水库除险加固任务,滞洪区安全得到进一步加强,全市粮食核心区基础设施水平进一步改善。以确山、泌阳县为主的铜山烟叶,平舆县白芝麻,正阳优质花生等特色农产品生产基地,均达到一定规模。泌阳、上蔡县首次被确定为高标准农田示范工程建设县。

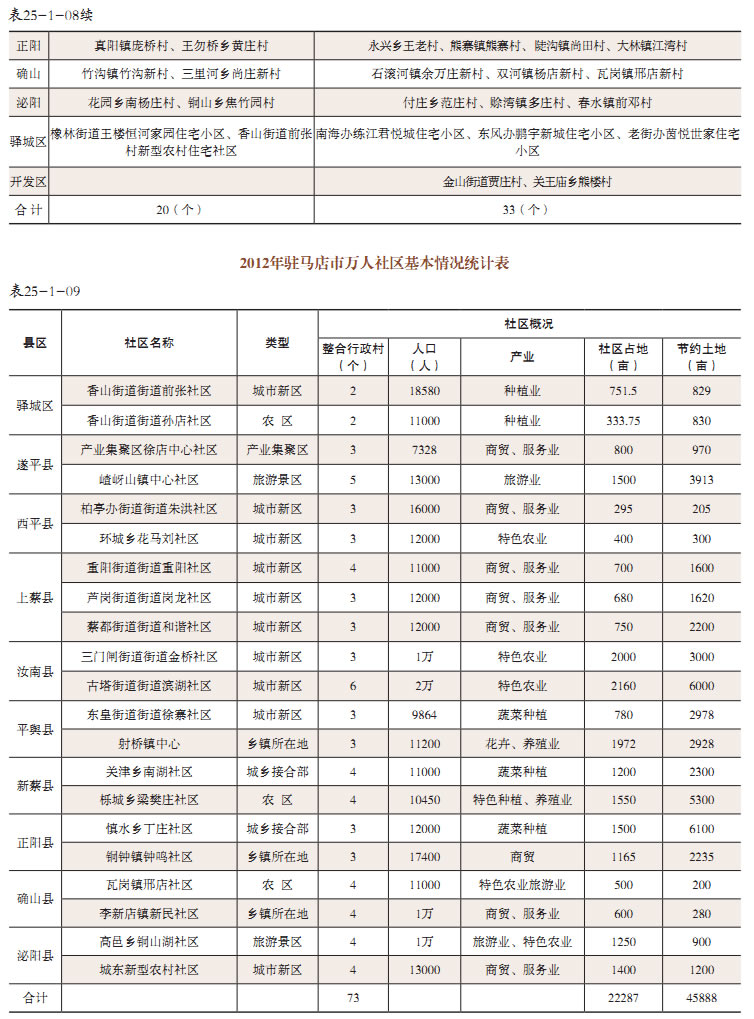

2012年,全市落实强农惠农政策,大力推进现代农业发展,粮食生产实现九连增,总产达到700.29万吨,增长2.25%,肉、蛋、奶产量分别增长1.6%、1%和6%。全面启动现代农业产业化集群培育工程,农业产业化组织达到1738家,市级以上农业产业化龙头企业316家,其中国家级2家、省级44家。完成造林15.4万亩,林业产值26.2亿元。新增有效灌溉面积87.6万亩,新增旱保田61.6万亩,打井和配套机井14671眼,治理沙土流失面积85平方千米。改造建设农村公路390千米,新发展农村沼气近1万户,解决农村50多万人口安全饮水问题,扶贫开发和移民后期扶持工作取得新成效。县城和小城镇建设进度加快,城镇功能逐步完善,对人口和产业发展的承载能力明显提高。全市新开工建设新型农村社区51个,其中万人社区21个、5000人社区30个。加大职业技能培训力度,注重农村劳动力转移的质和量,当年新增农村劳动力转移就业7万人。城乡居民社会养老保险实现全覆盖,城乡低保进一步提高,新农合参合率达到98.16%。

第一章 村镇建设

1979年12月,第一次全国农村房屋建设工作会议,重申农村住房属于生活资料,产权归个人所有。会议从中国农村房屋建设实际出发,提出“全面规划、正确引导、依靠群众、自力更生、因地制宜、逐步建设”的方针。

1981年9月,地区基本建设委员会召开全区第一次农村房屋建设工作会议,传达贯彻上级农房会议精神。当年底,地区基本建设委员会增设农村房屋建设科。各县城乡建设环境保护局增设农村房屋建设股,乡政府配备生产建设助理兼管村镇建设工作。地县农房主管部门培训村镇建设业务技术人员和领导骨干共6800人次,为编制村镇建设规划作准备。

1986年,驻马店地区的村镇建设,根据国务院村镇建设指导方针,按照先规划后建设,先建制镇后集镇、村庄的方法,通过确山县新安店、新蔡县孙召、上蔡县塔桥、汝南县和孝和平舆县辛店5个集镇的规划试点,带动全区村镇建设工作。1988年后,基础设施建设不断加强。随着乡镇企业的快速发展,个体经济活动的增加,集镇不断扩大,人口迅速增长,原有规划相对滞后。1995年,上蔡县的杨集镇被建设部确定为村镇建设试点、汝南县的老君庙镇被河南省确定为村镇建设试点。1996年,平舆县对原来的乡镇规划进行调整,加强东和店、杨埠、射桥、西洋店、庙湾等编制镇建设及万冢、李屯、郭楼、高杨店等中心集镇建设,在发展商业、建材、农副产品加工的同时,加强商业服务业发展,优化地方产业结构。2000年,全区47个建制镇、140个集镇、22877个村庄,被确定为部级村镇建设试点3个,被确定为省级村镇建设试点6个,地级村镇建设试点29个。同年底,全区村镇建设总投资9.57亿元,使村镇道路、水电、公共福利、住房、园林绿化等建设得到较快发展。2005年底,全市47个建制镇、167个集镇、22642个村庄,被确定为部级村镇建设试点4个,被确定为省级村镇建设试点40个,地级村镇建设试点25个。2012年,按照高起点规划、高标准建设、高水平管理要求,建制镇面貌发生显著变化,基础设施建设逐步完善,农民生产生活条件得到持续改善,集聚和辐射大幅度提高,促进集镇周边区域的经济发展,驿城区蚁蜂镇被批准为第三批河南省特色景观旅游名镇。以积极推进乡镇生活垃圾收集设施为重点,加大督导力度,确保乡镇垃圾转运设施正常运营,探索和完善“村组收集、乡镇运输、县区处理”的生活垃圾收集处理体制,不断创新管理模式,建制镇环境卫生状况和镇容镇貌得到改善,取得阶段性成效。2012年底,全市共有71个建制镇、86个乡、24397个村庄。

第一节 规 划

1982年11月,在确山县新安店、新蔡县孙召、上蔡县塔桥、汝南县和孝、平舆县辛店5个集镇进行农村集镇规划试点。至1985年底,全区完成农村集镇规划192个,占应规划农村集镇的97%;完成村庄规划19525个,占村庄总数的84.5%。集镇和村庄规划的文件和图纸,分别报县、乡人民政府审查批准后执行。

1992年,结合“小康村建设”,全区调整完善小康村规划100个。1994年,全区累计编制乡镇域总体规划82个,占乡镇总数的41.8%;累计完善乡镇建设规划159个,占乡镇总数的81%;累计编制村庄土建设计18520个,占村庄总数的82%。

1996年10月1日,《河南省村庄和集镇规划建设管理条例》开始实施,为村镇规划和建设逐步走上法制化轨道打下了良好的基础。1997年,为配合《河南省村庄和集镇规划建设管理条例》的实施,地区建设局下发《关于加强村镇规划建设管理工作的通知》,对全区的村镇规划建设和管理进行规范。围绕小城镇发展目标,驻马店地区建设局着重抓了地委行署确定的全区20个改革、发展、建设综合试点乡镇规划的修编、评审和审批工作。

1998年,为配合《河南省村庄和集镇规划建设管理条例》的实施,地区建设局组织开展全区“村镇规划建设管理行政执法大检查”。全区各级村镇建设管理部门充分发挥职能作用,积极开展工作。全年共发放“一书一证”9.6万份,清理违章建筑1460处,面积9.85万平方米。

1999年,全区开展村镇规划建设管理执法大检查,按规定发放“一书一证”97650份,查处违章建筑1852处,面积10.83万平方米。

2000年,按照省政府关于加快小城镇建设和加快重点镇建设通知精神,结合区内实际,对全区192个建制乡镇进行细致的调查摸底工作。全区有29个乡镇被行署确定为地级重点乡镇,其中正阳县汝南埠镇、上蔡县朱里镇、确山县任店镇、平舆县东和店镇、新蔡县李桥回族镇、西平县权寨镇被确定为省级重点镇,为6个省级重点镇争取到了省政府扶持的重点镇建设指标和资金。同年,行署下发《驻马店地区关于加快重点镇建设的通知》,制定加快重点镇建设的优惠政策,为全地区小城镇建设的健康发展奠定良好基础。

2009年,全市全面开展村镇规划编制工作,要求各县区在2010年3月前完成村庄布局规划编制工作,启动县区域村镇体系规划编制,6月之前完成乡镇总体规划编制,12月底前全面完成县区域村镇体系规划,基本完成村庄布局规划所确定的中心村(社区)的规划编制工作。年内评审通过正阳县永兴乡、上蔡县党店乡等16个乡镇总体规划的技术评审。组织遂平县县城总体规划大纲的技术评审,确保遂平县县城总体规划与市中心城区规划合理、科学的对接。

2011年,上蔡县完成总体规划编修报批,正阳、平舆、确山3县完成编修。全市166个乡镇总体规划编制工作全部完成,通过技术审查,完成报批工作。1147个中心村规划编制工作全部完成,通过技术审查,完成报批工作。年内完成确山县竹沟镇、汝南县汝宁镇、遂平县嵖岈山镇历史文化名镇保护规划编制工作。

第二节 基础设施

一、道路

1978年,全区乡村公路总长6.4万千米。其中硬化路面2412千米,占3.8%;修建集镇内排水沟98800米;村镇内及村镇之间桥涵120座。全区191个乡,乡乡通公路,其中124个乡是柏油路,占64.9%。

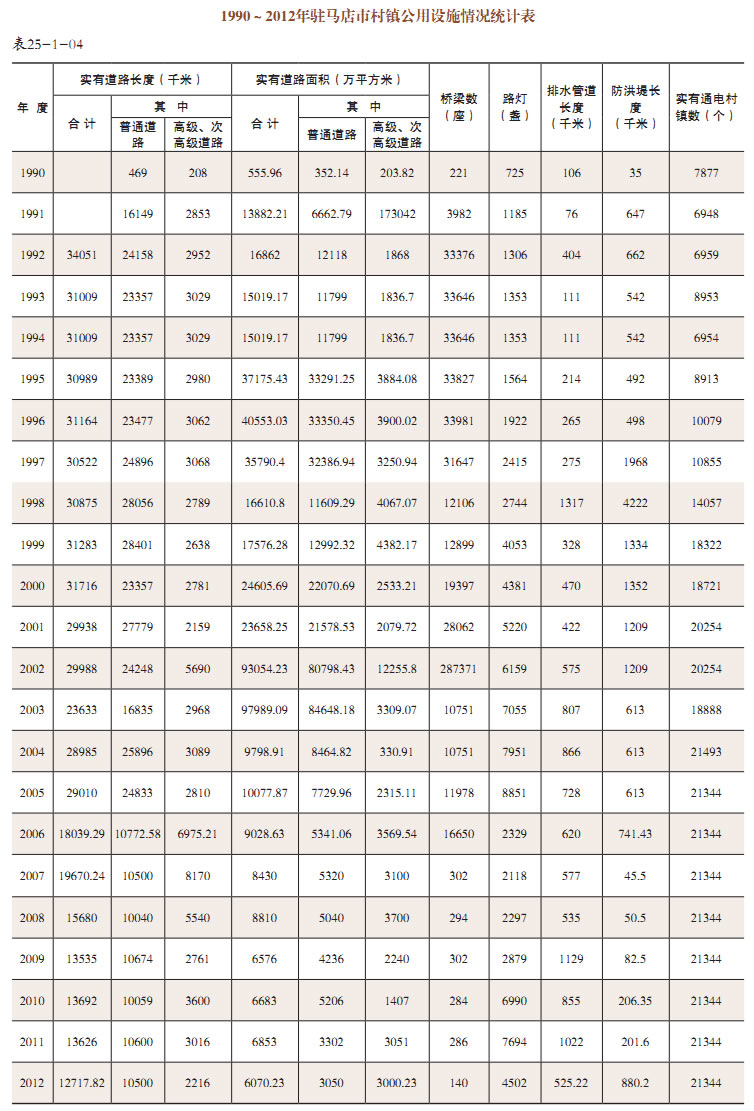

1986年,泌阳、确山等县的山区村镇率先提出“要想富、先修路”的口号。同年底,全区191个乡镇,达到乡乡通公路,其中126个乡是柏油路,占65.6%,各县以县城为枢纽、乡政府所在地集镇为中心,形成农村公路网络。1990年,全区村镇修建道路长度851千米,实有道路面积555.96万平方米,修建集镇内地下排水管道长度106千米,桥梁221座。1995年,全区村镇修建道路长度30989千米,其中普通道路长度23389千米,高级、次高级道路长度2980千米;实有道路面积37175.43万平方米,其中普通道路面积33291.25万平方米,高级、次高级道路面积3884.08万平方米;修建集镇内地下排水管道长度214千米,桥梁33827座。2000年底,全区192个乡镇,道路总长度达31.74万千米,其中普通道路长度239066千米,高级、次高级道路长度29389千米;道路面积24605.69万平方米,其中普通道路面积22070.69千米,高级、次高级道路面积2533.21万平方米;修建集镇内地下排水管道长度470千米,桥梁总数19397座,防洪堤1352千米。2005年底,全市204个乡镇,道路总长度达29010万千米,其中普通道路长度 24833千米,高级、次高级道路长度2810千米;道路面积10077.87万平方米,其中普通道路面积7729.96千米,高级、次高级道路面积2315.11万平方米;修建集镇内地下排水管道长度728千米,桥梁总数11978座,防洪堤613千米。2012年底,全市157个乡镇,道路总长度达14216.77万千米,其中普通道路长度10500千米,高级、次高级道路长度3011千米;道路面积7202.51万平方米,其中普通道路面积3050千米,高级、次高级道路面积3000.23万平方米;修建集镇内地下排水管道长度525.22千米,桥梁总数140座,防洪堤880.20千米。

二、水电

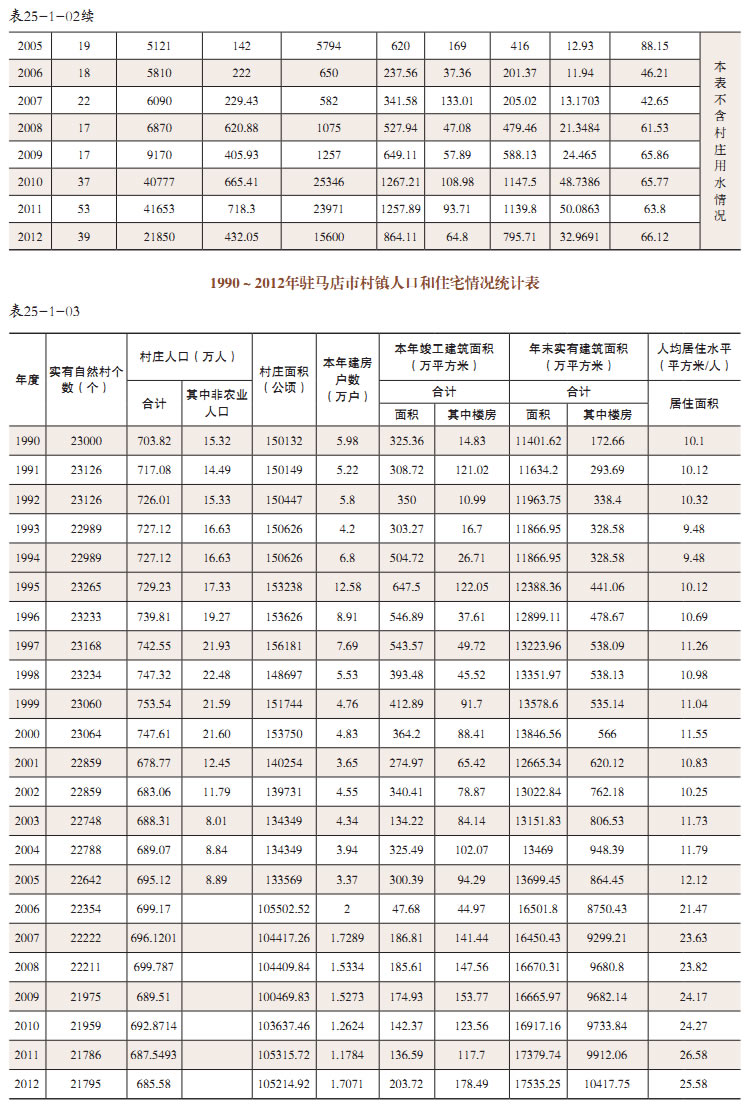

(一)供水 1978年,驻马店地区共有76个集镇、35个村庄用上自来水,年供水总量不足50万吨。1986年,驻马店地区共有79个集镇、38个村庄用上自来水,年供水总量达到80万吨。1990年,全区有水厂4个,供水管道长度22千米,水厂综合生产能力316吨/日,自备水源供水能力9030吨/日;年供水总量360.15万吨,其中生产用水241.13万吨、生活用水117.88万吨;用水人口6.28万人,人均日生活用水量50.57升。2000年,全区有水厂25个,供水管道长度185千米,水厂综合生产能力6136吨/日,自备水源日供水能力9601吨,年供水总量570万吨,其中生产用水168万吨、生活用水270万吨,用水人口13.72万人,人均日生活用水量53.95升。2010年底,全市有水厂37个,供水管道长度665.41千米,水厂综合生产能力40777吨/日,自备水源日供水能力25346吨,年供水总量1267.21万吨,其中生产用水108.98万吨、生活用水1147.5万吨,用水人口48.7386万人,人均日生活用水量65.77升。2011年底,全市有水厂53个,供水管道长度718.3千米,水厂综合生产能力41653吨/日,自备水源日供水能力23971吨,年供水总量1257.89万吨,其中生产用水93.71万吨、生活用水1139.8万吨,用水人口50.0863万人,人均日生活用水量63.8升。到2012年底,全市有水厂39个,供水管道长度432.05千米,水厂综合生产能力21850吨/日,自备水源日供水能力1.56万吨,年供水总量864.11万吨,其中生产用水64.80万吨、生活用水795.71万吨,用水人口32.9691万人,人均日生活用水量66.12升。

(二)供电 1978年,全区191个乡镇已有160个用电,占83.8%。1986年,高压农电线路发展到5162.9千米,全区191个乡镇已有186个用电,占97.4%,乡政府驻地的主要街道还安装了路灯;2813个自然村用电的1640个,占58.3%。2000年,全区23064个建制镇、集镇及自然村,已有18721个用电,占81.17%,安装路灯4381盏。2005年底,全市22856个建制镇、集镇及自然村,已有21344个用电,占93.38%,安装路灯8851盏。到2012年底,全市24554个建制镇、集镇及自然村,已有21344个用电,占86.93%,安装路灯8884盏。

三、公共设施与投资

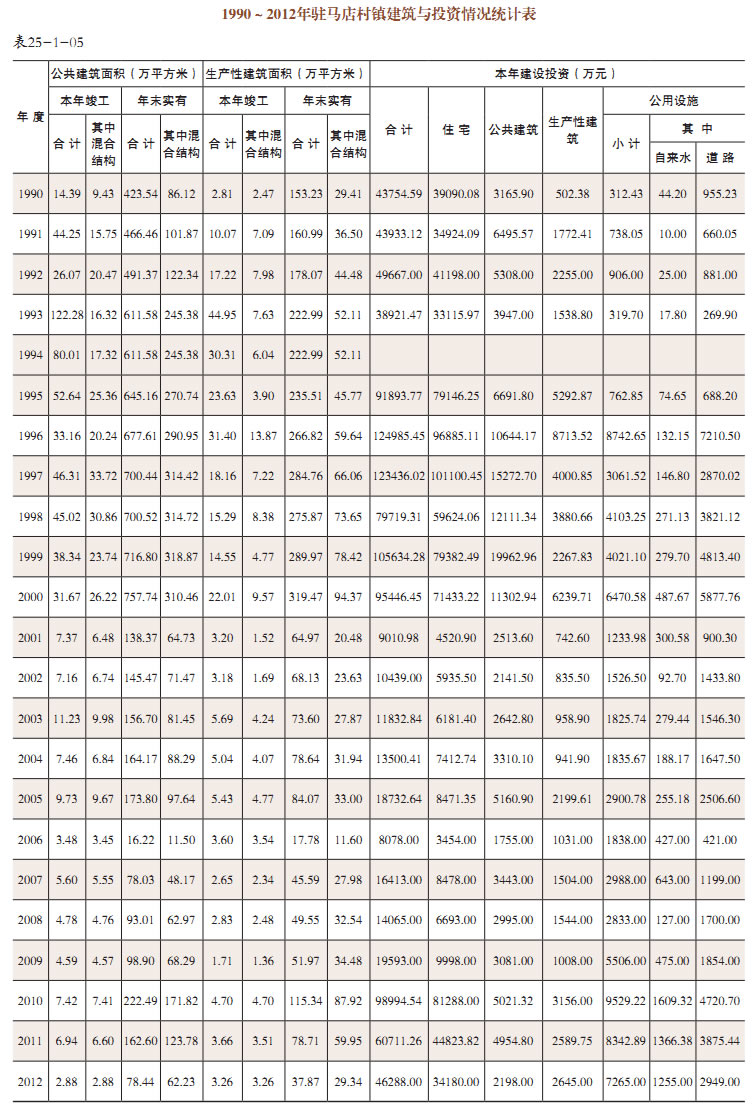

1986年,全区村镇建设投资额达5973.26万元,生产性建筑面积92.91万平方米,公共福利设施面积256.81万平方米。1986年以后,随着基础建设投资额的加大,全区191个村镇的公共福利性建筑、生产性建筑以及房屋建筑面积逐年增加,农民的生活环境和生活质量得到提高,绝大多数村民委员会都有小学,部分乡镇还有中学,乡乡都有卫生院、种子站、农技站、兽医站、文化站、计划生育指导站、粮管所、邮电所、银行营业所,以及为农业生产和农民生活服务的供销合作社,还有直接联系广大农村千家万户的有线广播站,农民不出家门就可以收听收看广播、电视新闻,了解国内外大事和天气预报,学习农业科技知识。

2000年,全区建设投资额达到95446.45万元,其中住房投资71433.22万元、公共建筑投资11302.94万元、生产性建筑投资6239.71万元,公共设施投资6470.58万元;实有建筑面积13846.56万平方米,其中生产性建筑面积319.47万平方米、公共福利设施面积310.46万平方米、房屋居住面积8877.3万平方米;人均居住面积11.55平方米。有园林绿地面积253公顷,公共绿地面积269公顷,绿化覆盖面积2423公顷,人均公共绿地面积3.66平方米;公共场所2414座。2005年底,全市建设投资额达到18732.64万元,其中住房投资8471.35万元、公共建筑投资5160.90万元、生产性建筑投资2199.61万元、公共设施投资2900.78万元;实有建筑面积13699.45万平方米,其中生产性建筑面积84.07万平方米、公共福利设施面积9.73万平方米、房屋居住面积8548.92万平方米;人均居住面积12.12平方米。有园林绿地面积206公顷,公共绿地面积116公顷,绿化覆盖面积576公顷,人均公共绿地面积3.08平方米;厕所589座。2012年底,全市建设投资额达到46288万元,其中住房投资34180万元、公共建筑投资2198万元、生产性建筑投资2645万元、公共设施投资7265万元;实有建筑面积116.31万平方米,其中生产性建筑面积37.87万平方米、公共福利设施面积78.44万平方米、房屋居住面积1398.88万平方米;人均居住面积26.72平方米。有园林绿地面积190.7公顷,公共绿地面积8.320公顷,绿化覆盖面积18880.21公顷,人均公共绿地面积0.16平方米;厕所156座。

四、危房改造

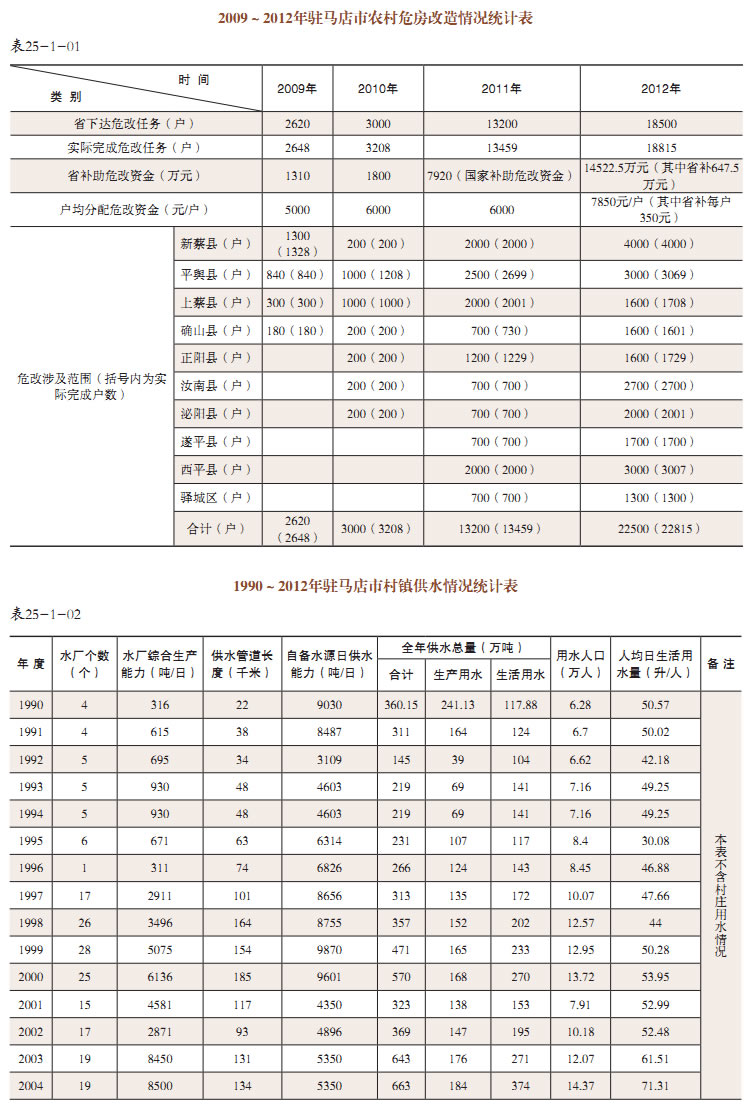

农村危房改造工作是全市民生工程之一,“以消除农村困难群众住房安全隐患”为目的,按照“以人为本、改善民生”的要求,提高困难群众生活质量,实现住房最危险、经济最贫困群众安居夙愿,使困难群众有一个舒适稳固的居住环境。2009年省下达危改任务2620户,实际完成危改任务2648户,省补助危改资金1310万元,户均分配危改资金5000元。危改涉及范围包括新蔡县、平舆县、上蔡县、确山县。2010年省下达危改任务3000户,实际完成危改任务3208户,省补助危改资金1800万元,户均分配危改资金6000元,危改涉及范围包括新蔡县、平舆县、上蔡县、确山县、正阳县、汝南县、泌阳县。2011年省下达危改任务13200户,实际完成危改任务13459户,省补助危改资金7920万元,户均分配危改资金6000元,危改涉及范围包括新蔡县、平舆县、汝南县、上蔡县、遂平县、驿城区、泌阳县、正阳县、西平县、确山县。2012年省下达危改任务22500户,实际完成危改任务22815户,省补助危改资金17662.5万元,户均分配危改资金7850元,危改涉及范围包括平舆县、汝南县、上蔡县、遂平县、驿城区、泌阳县、正阳县、西平县、确山县。

第三节 重点村镇建设

1995年,为加快小城镇建设改革步伐,提高乡村城市化水平,探索小城镇建设新路子,按照统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设的方法,上蔡县的杨集镇、汝南县的老君庙镇分别被建设部、河南省建设厅确定为小城镇建设试点镇。通过抓好试点、带动全局、倾斜政策、重点扶持,达到促进全区农村经济和社会繁荣发展的目的。本年度村镇建设投资达91893.77万元,其中公共建筑投资6691.8万元、生产性建筑投资5292.87万元、公共设施投资762.85万元。

2000年,按照省政府关于加快小城镇建设和加快重点镇建设通知精神,对全区192个建制乡、镇进行调查摸底、慎重筛选。确定汝南县的水屯镇、老君庙镇、马乡镇,平舆县的杨埠镇、射桥镇、东和店镇,新蔡县的龙口镇、练村镇、李桥回族镇,正阳县的熊寨镇、大林乡、汝南埠镇,确山县的竹沟镇、留庄镇、任店镇,泌阳县的马谷田镇、赊店乡、羊册镇,遂平县的关王庙乡、玉山镇、和兴乡,西平县的二郎乡、宋集乡、师灵镇、权寨镇,上蔡县的黄埠镇、和店乡、杨集镇、朱里镇等29个乡镇为驻马店地区重点乡、镇。其中确山县任店镇、西平县权寨镇、上蔡县朱里镇、平舆县东和店镇、新蔡县李桥回族镇、正阳县汝南埠镇被确定为省级重点镇。为加快重点村镇建设,使重点村镇尽快成为具有较强辐射功能的区域经济文化中心,在全区小城镇建设中发挥示范带动作用,2000年,地区行署下发文件,制定加快重点镇建设发展的优惠政策。规定在重点镇规划区内,只要符合规划,经有审批权的一级政府批准,允许使用集体土地进行入股、联营办企业;公共设施、公用事业建设允许使用集体土地;重点镇征收的城镇维护建设税,要全额返还重点镇,用于小城镇的维护建设;所征收的水资源费,主要用于重点镇供水设施建设;重点镇里的建制镇可按国家规定的收费项目和标准开征城市市政基础设施配套费和绿化费,同时逐步实行市政公用设施有偿使用;地区财政每年安排10万元小城镇规划建设事业补助费,并拿出一定数额的资金,采取以奖代补的方式支持重点镇建设;根据“谁投资、谁所有、谁受益”的原则,鼓励企业、个人及外商以各种方式参与重点镇住宅、市场以及其他基础设施的建设、经营和管理,鼓励民间资金投入文化、教育、卫生等公益性事业;地区电业局免征配电费和供电贴费,减免用户用电增容费。2000年底,仅上蔡县杨集镇的财政收入达到460万元,人均纯收入2069元,镇建成区面积3.25平方千米,建成区人口0.75万人。2009年,为推进全省“村收集、乡运输、县处理”的生活垃圾收集处理体系建设,省政府投入3480万元为全市60个建制镇各配建了1座垃圾中转站和垃圾收集、清运车辆。2009年建成的60座垃圾中转站一直正常运行,可服务120万人。2010年、2011年省政府投资为全市9县2区108个建制乡(镇)配送了217辆后装式垃圾压缩运输车,第二批垃圾运输车驿城区4辆、高新区1辆、确山县4辆、遂平县8辆、西平县13辆、正阳县12辆、上蔡县16辆、平舆县9辆、泌阳县18辆、汝南县8辆、新蔡县13辆。2012年,汝南县老君庙镇建成区面积194公顷,建成区人口1.4129万人,市政公用设施建设财政性资金收入530万元。

历史文化名镇蕴藏着丰富的历史信息和文化内涵,是中国文化遗产保护体系的重要组成部分。至2012年,全市有西平县柏城镇,平舆县古槐镇,正阳县真阳镇,确山县盘龙镇,泌阳县泌水镇,汝南县汝宁镇,遂平县灈阳镇,新蔡县古吕镇等8个国家级重点镇、6个省级重点镇、29个市级重点乡镇、1个国家级历史文化名镇、1个省级历史文化名镇、7个中州名镇、1个中国特色景观旅游名镇、2个省级特色景观旅游名镇、传统村落4个、3个中州新村,经济都有较快发展,小城镇建设粗具规模。确山县竹沟镇获“国家级历史文化名镇”、“省级特色景观旅游名镇”、“十一五成就”双十佳镇、国家4A级旅游景区荣誉称号。2012年10月,确山县蚁峰镇被省住建厅、省旅游局批准为第三批河南省特色景观旅游名镇。遂平嵖岈山镇获“国家级特色景观旅游名镇”“省级历史文化名镇”荣誉称号。传统村落分布在驻马店市汝南县梁祝镇马北村、西平县杨庄乡仪封村、西平县吕店乡董桥、确山县竹沟镇竹沟村。

第四节 新农村建设

全市新农村建设工作,从2006年开始启动,2006年至2009年上半年,开展旧村整治。2009年下半年,开始新型农村住宅社区建设。2009年下半年开始,在学习新乡经验的基础上,全省开始新型农村社区建设。新农村建设着重按照中央提出的“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁”的总体要求,按照新时代的要求,对农村进行经济、政治、文化和社会等方面的建设,最终实现把农村建设成为经济繁荣、设施完善、环境优美、文明和谐的社会主义新农村。

一、新农村“百村示范”创建活动

2006年4月,全市社会主义新农村“百村示范”建设工作会议召开后,全市新农村建设工作正式启动。

2006~2008年,由市委组织部牵头选择102个示范村开展“百村示范”创建活动,为新农村建设探索路子、积累经验。全市共选择了10个县区及高新区的102个行政村(除平舆县11个村外,其他8县1区各10个,高新区1个)作为示范村,其中有64个基础条件较好、班子战斗力较强、发展潜力较大的村,38个基础条件相对较差的贫困村。以领导包村、部门帮建和干部驻村“三位一体”的帮扶工作机制为依托,抽调79名市直机关县处级后备干部驻村帮扶工作,开展社会主义新农村“百村示范”建设,每个村除市派工作队员外,所在县区和乡镇也都派驻工作队员。示范村以村为单位组成一个工作队,由市直帮建单位的联络员任队长;以县区为单位确定一个牵头单位,牵头单位的联络员任总队长。省直单位也选调94个干部驻村进行帮扶。2007年3月,市委、市政府印发《中共驻马店市委驻马店市人民政府关于积极发展现代农业 扎实推进社会主义新农村建设的实施意见》,对如何发展现代农业,扎实推进社会主义新农村建设工作提出了意见。2007年,4月,市委、市政府印发《驻马店市社会主义新农村建设规划纲要(2007~2020年)》。

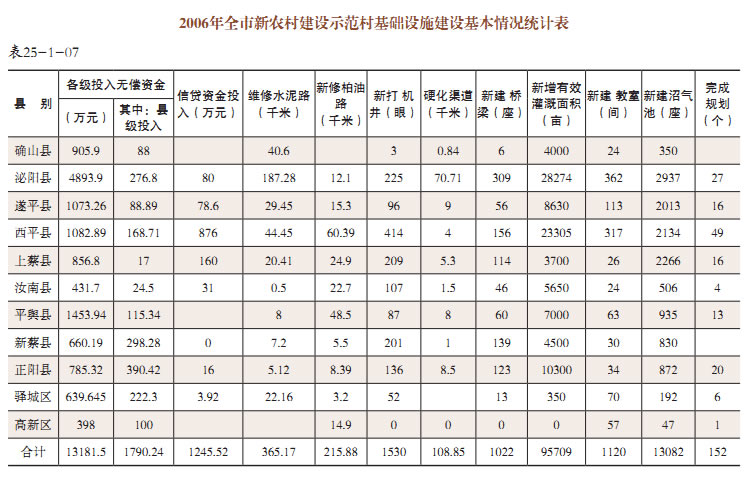

2006年,全市9县1区和高新区累计投入农村的基础设施建设资金62888.9万元,其中上级财政投入39541.5万元、县财政投入4901.4万元、群众自筹13443万元、外出务工人员捐赠953.48万元、党政机关及社会各界捐赠1979.6万元、其他资金2242万元。新修水泥路1954千米、柏油路946千米,受益人口326万人,新打机井3967眼,硬化渠道284千万米,新建拦河坝30座,新增灌溉面积35.72亩,新建校舍130所3317间91543平方米,维修校舍554所6724间16.2175万平方米,受益学生35.1552万名。

2007年~2009年上半年,在全市范围内广泛开展以“三清五改”(清垃圾、清污水、清乱搭乱建和改水、改厕、改厨、改圈、改路)为主要内容的村容整治活动,重点改善群众生活环境,提高群众生活质量。全市所有村庄都参与开展村容整治活动,其中以乡镇政府所在地、102个示范村和“三纵(106、107、开龚)七横(明临、确正、驻泌南线、驻泌北线、驻新、驻上、西上)”主干道沿线村庄为整治重点。对村内道路及农民家庭居室、庭院的环境卫生进行彻底清理,重点消灭“六乱”(柴草乱垛、粪土乱堆、垃圾乱扔、污水乱流、东西乱放、禽畜乱跑)。拆除“三纵七横”主干道两侧和乡镇政府所在地的各类违章建筑和有碍观瞻的建筑物。同时,与沼气建设相结合,动员群众改水、改厕、改厨、改圈;组织群众整修村内道路,有条件的地方,实施“户户通”工程,组织群众对村内道路进行硬化。2007、2008年,仅遂平就实现农村公路建设项目60个,完成投资1.289亿元。

二、新型农村社区建设

2009年8月5日,河南省委、省政府在新乡召开了全省新农村建设经验交流会,对新乡建设新型农村住宅社区的做法给予了肯定,认为新乡建设新型农村住宅社区的做法代表了农村发展的方向,让农民看到了希望。10月14日,省委常委会研究决定,把新乡定为省级统筹城乡发展试验区,在全省推广新乡经验,省委、省政府出台《关于开展社会主义新农村示范村建设的意见》,在全省范围内深入开展社会主义新农村示范村建设,后改称新型农村社区建设。驻马店市在全市范围内重新选择确定了53个村作为省市级新农村示范村(其中省级新农村示范村20个、市级示范村33个),推进新型农村社区建设。省级示范村每个县区2个,示范村建设计划安排3年左右的时间,2010年2月底前,完成示范村布点规划;2012年底前,基本完成建设任务。建设标准是“生产发展,生活宽裕、乡风文明、村容征集、管理民主”。省级财政列支专项资金重点对省级示范村的村庄基础设施建设、村容村貌整治、经济和社会事业发展进行支持。是年,遂平启动新型农村住宅社区试点,深入开展农村环境综合整治。全年投入资金2.1亿元,整修道路568千米,新建沼气池4012口,解决了2.8万人的安全饮水问题,农村面貌明显改观。

2010年,全市申请省财政专项资金800万元,用于支持10个新型农村社区建设,每县区1个。截至2012年底,53个示范村开工建设49个,其中省级示范村19个。

2011年12月8日,市委、市政府召开全市新型农村社区建设工作会议,对全市新型农村社区建设工作进行全面安排部署,会议同步印发《中共驻马店市委、驻马店市人民政府关于加快新型农村社区建设的实施意见》,明确全市新型农村社区建设将按照“科学规划、分类指导、群众自愿、就业为本、量力而行、尽力而为”的原则,以城市新区、产业集聚区、乡镇和旅游景区周边区域为建设重点,积极稳妥地开展新型农村社区建设。同时,明确从2012年起,各县区每年要开工建设2个以上规划入住人口不少于1万人的新型农村社区,新开工的新型农村社区要坚持高起点规划、高标准建设。各乡镇要在统筹规划的前提下,在乡镇政府所在地积极稳妥地推进新型农村社区建设。是年,全市共申请新型农村社区省级财政专项资金4000万元和省级示范村“以奖代补”资金560万元,共4560万元,用于支持新型农村社区建设。

2012年,申请新型农村社区省财政专项资金8360万元和省级示范村“以奖代补”资金520万元,共8880万元,用于支持新型农村社区建设。截至2012年底,全市累计启动新型农村社区97个,累计投入各类资金58.4亿元,其中,财政投资2.3亿元,整合部门资金2.8亿元,社会化运作资金53.3亿元,拉动内需120多亿元。已建成房屋2万多套,在建3万多套,51个社区进行搬迁安置工作,共搬迁农户1万多户、4万多人。