第三章 农业技术

第一节 土壤普查与改良

一、土壤调查

20世纪30年代开始,在“中央地质调查所”的主持和美国土壤学家肖查理的指导下,进行土壤概查工作,著有《中国土壤》并刊于第一号《土壤专报》,将驻马店地区土壤分为磐层土、褐土、冲积土及砂姜土四大土类。

1934年,熊毅、陈恩凤先生对淮阳、信阳等县进行土壤调查。在《中国土壤约图》中指出,南阳、信阳一带有无石灰性冲积土(相当于现在的灰潮土),南部和西南部山区有中性棕壤和中性灰棕壤。

1936年,美国土壤学者J.梭颇著《中国之壤》一文,发表于《土壤特刊》(乙种)第一号,文中指出,棕色及灰棕色已淋溶之土壤,分布豫南地区,相当于现在的黄棕壤和黄褐土。

中国科学院土壤研究所的文振旺、汪安球于1951年5月下旬至6月底,9月中旬至11月底,共用4个月时间,北至嵩山,南到桐柏山,西至淮河支流源头,东至京广线进行大范围的土壤调查,涉及驻马店地区的确山、泌阳、遂平3县,尤其以板桥、象河关为中心进行详细的土壤调查,了解该地土壤分布、土壤侵融情况。于1953年在《土壤专报》27号发表《豫西淮河上游的土壤》一文,提出该地区的较高山区为灰棕壤(冷风口系:板桥南—冷风口附近,母质为花岗岩风化物。五峰系:泌阳象河关东北五峰山,母质为石英岩风化物),低山丘陵及高台地为中性棕壤(椿树岭东,板桥水库溢洪道南。象河关系:泌阳县象河关以南河岸高台地,母质为老冲积物),埋藏矿物质湿土(板桥系:板桥与荆树坟之间,表土为新近冲积物,下层为老冲积物或风积物)。除土壤命名分类外,对该地区的土壤发育规律和土壤地理区域也进行叙述。

为解决黄棕壤、砂姜黑土分类和协调鄂、豫、皖土壤边界衔接问题,全国土壤普查办公室委托华北技术顾问组邀请中国科学院地理研究所、南京土壤研究所及安徽省土壤普查办公室,会同河南省地质、植被、土壤等方面的专家共21人,从1981年4月6~25日,行程约2500千米,对南阳、信阳、驻马店、周口、许昌等地区的西峡、淅川、内乡、镇平、邓县、新野、罗山、光山、潢川、正阳、汝南、项城等21个县(市)进行土壤考察,共观察土壤剖面36个,采集土样122个。4月下旬在正阳岗和汝南留盆分别取得黄褐土和砂姜黑土典型剖面土样。通过考察,对该地区的土壤类型、形态特征、分布规律取得较为丰富的资料,为正确处理黄棕壤、砂姜黑土的分类问题打下良好的基础,对协调鄂豫皖三省土壤接界工作起到一定作用。

二、土壤普查

(一)全国第一次土壤普查 1958年全国进行第一次土壤普查,河南省由农科院、农学院、省农业厅组织有关人员,开展全省土壤普查。驻马店当时隶属信阳专区,专区和各县成立土壤普查鉴定委员会。1959年1月18日开始,历时80天,完成外业调查任务;至1960年,完成内业汇总任务,绘制县级土壤图、土地利用规划图等,撰写土壤志,由于时间过久,大部分资料遗失。当时参加普查鉴定的有上蔡、新蔡、平舆、汝南、西平、遂平、确山、正阳8个县,划分为10个土类、15个土种。

(二)全国第二次土壤普查 1979年,国务院发布文件,决定在全国开展第二次土壤普查。1980年,根据国务院文件精神,驻马店地区成立土壤普查领导小组,组长陈斌,副组长冯守信等,下设土壤普查办公室,办公地点在农业局。1980年3月,地区举办100多人的土壤普查培训班,结束后开赴试点汝南县,麦收前全部完成外业调查,夏季进行县、乡级汇总,进行图幅绘制和文字编写。1981年抽调各县骨干,组成30多人的土壤普查专业队。1981年完成西平、正阳2县外业调查;1982年完成遂平、驿城区、平舆3县区外业调查;1983年完成新蔡县外业调查;1984年完成泌阳、确山2县外业调查;1985年上半年完成上蔡县外业调查。河南省组织有关专家,分别于1983、1984和1986年3批对各县进行验收,全部符合技术规程要求,颁发了合格证书。至此,县级土壤普查全部结束,各县绘制了1:5万土壤分布图、改良利用分区图、利用现状图和土壤养分图或土壤养分点位图,并编写各县土壤。

1987年春,地区行署和农业局领导召开专业性会议,制订驻马店地区土壤普查汇总方案,至1988年底,完成地区级汇总任务。

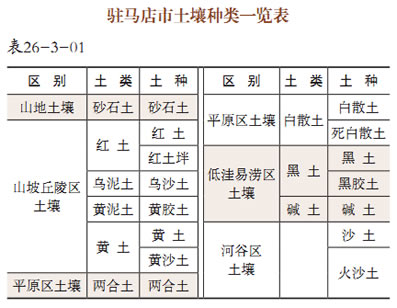

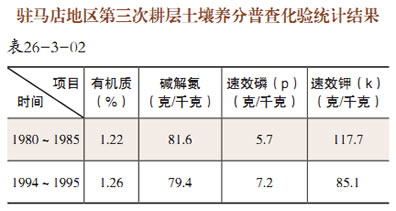

(三)地区级土壤普查主要成果 根据全区汇总结果,第二次土壤普查共挖主剖面15710个,打钻孔35880个,采集农化样12180个,诊断土样540个,化验农化样8972个。经过化验结果统计,基本查清全区土壤养分。全耕作土壤耕层有机质平均含量为1.22%,全氮0.081%,碱解氮81.6克/千克,速效磷(P)5.7克/千克,速效钾(K)117.7克/千克。查清全区的土壤类型和面积。全区总面积15076.66平方千米(地区土地管理局1989~1992年调查全区总面积为15094.64平方千米)。总土壤面积为1217652.2公顷,共分6大土类,14个亚类,32个土属,96个土种。编写出近13万字的《驻马店地区土壤》和8万多字的《驻马店地区土种志》,全面阐述各土类成土条件,母质类型、地形地貌、面积及分布,描述各土属典型剖面的剖面构型、理化性状、养分含量、农业生产性能及各土壤类型的改良、培肥措施。“汝南县土壤普查成果及其应用”1983年12月获河南省人民政府三等奖;“平舆土壤肥力状况分析及开发应用研究”1986年获河南省科学进步三等奖;新蔡、确山2县获省农牧厅科学技术改进二等奖;其他各县均获三等奖。

(四)驻马店地区第三次耕层土壤养分普查 全国第二次土壤普查之后,大面积推广配方施肥,促进全区农业产量的提高。但随着氮、磷化肥的大量施用和作物产量大幅度上升,土壤中的养分发生较大的变化。据1990~1993年土壤定点化验分析结果表明,土壤中的氧化钾以每年4~5克/千克的速度下降,其他地市也出现类似情况。为摸清土壤中的养分变化情况,更好地指导农业生产,迫切需要在全区范围内再进行一次耕层土壤养分调查。为此,地区农业局于1993年10月5日向驻马店行政公署报送《关于1994年开展全区耕层土壤养分普查的报告》。行署于1993年12月底转发此报告。根据行署文件精神,地区成立土壤养分普查领导小组,下设办公室。1994年1月28日,召开全区耕层土壤养分普查工作会议,安排部署全区的第三次耕层土壤养分普查工作。按照会议要求,全区分两批取土样,第一批3~4月份,第二批6~7月份。化验项目包括有机质、碱解氮、五氧化二磷、氧化钾、pH共5项。全市共筹集资金30多万元完善更新化验设备等,除新蔡、泌阳、确山、驿城区由地区中心化验室分析化验外,其他由各县完成。至1995年7月底,共化验土样9492个,全部完成化验任务,到1996年,用近1年时间,完成全区第三次土壤养分普查汇总工作。

全地区小于75克/千克的极缺钾面积为265.9万亩,75~100克/千克的较缺面积为348.9万亩,占总耕地面积的54.4%。除此之外,编绘驻马店地区1∶20万土壤有机质、碱解氮、速效磷和速效钾分布图。

三、土壤监测和三大工程

(一)土壤监测 为掌握各种土壤类型的养分动态变化规律及肥料的投入产出状况,为指导农业生产提供依据,农业部决定建立全国耕地土壤监测网络,全国农技推广服务中心于1997年12月7日以文件印发“全国耕地土壤监测管理办法”和“全国耕地土壤监测技术规程”,全市的土壤监测工作自1998年开始,截至2012年全市共有8个监测点。

(二)沃土工程 为加强地力建设,农业部1995年提出在全国实施“沃土计划”(后改为沃土工程)。1997年12月30日,河南省以豫政办文印发河南省农业厅制订的《河南省“沃土工程”实施方案》。驻马店地区农业局根据上级文件精神,结合本区实际,制订《驻马店地区“沃土工程”实施方案》,驻马店地区行政公署以文件形式印发这一方案,其主要内容集中体现在“增、提、改、防”四个方面,即增加有机肥的投入;提高化肥利用率;改造中低产田、改革耕作制度、改治坡耕地;防止土壤退化和农田污染。其主要目标为:每年每亩耕地有机肥投入量不低于2000千克,有机肥投入总量每年递增5%,到20世纪末力争60%的耕地地力水平提高一个等级。各县、区根据1998~2000年所分配的指标任务,逐条实施。

(三)补钾工程 根据全国农技中心1997年《关于在全国组织实施“补钾工程”的通知精神》,1997年9月25日,河南省农业厅制订《河南省“补钾工程”实施方案》。1998年2月5日,驻马店地区农业局印发《驻马店地区1998~1999年度400万亩小麦“补钾工程”实施方案》。根据全区第三次耕层土壤养分普查结果,10余年来,土壤中的速效钾下降39.2克/千克,全区土壤速效钾小于100克/千克的缺钾面积达600多万亩,缺钾已逐渐成为驻马店小麦高产的限制因素,补施钾肥刻不容缓,在缺钾的土壤上,增施钾肥效果极其明显,自此全区全面启动补钾工程。

(四)增微工程 微量元素是农作物生长发育所必需的营养元素。根据全区第二次土壤普查后期,对300多个土样化验分析结果统计,土壤中的有效锌平均含量0.65克/千克,小于1克/千克的缺锌面积为96.7%;有效硼平均含量为0.278 克/千克,低于0.5克/千克(临界值)的严重缺硼面积为98.9%;有效钼的平均含量为0.045克/千克,小于0.1 克/千克(临界值)的严重缺钼面积为98.2%。根据全市多年来多点主要作物施用微肥的试验示范结果,玉米和水稻施锌增产10.2%~27.1%;花生、油菜、大豆等作物喷硼增产10.0%~15%。地区农业局根据河南省“增微工程”实施方案,结合全区实际情况,制订驻马店地区“增微工程”实施方案。至此,驻马店“增微工程”全面开展。

四、土壤改良与保护

土壤改良不仅要改善土壤的物理、化学性质,通气性和水分状况,而且还要改善土壤的外部环境,全面提高土壤肥力,以获得更高的产量。20世纪60~70年代,全区土壤改良的重点是发展绿肥和增施有机肥,直到20世纪80年代,全区大力兴修水利,采取排、灌相结合的方针,疏浚河道,开挖排水工程,形成完整的排涝系统,基本上解决了涝灾危害,同时建桥修闸、挖塘和打井,形成一定的灌溉抗旱能力。随着第二次土壤普查成果的应用,增施氮肥和磷肥,1997年以后实施的“沃土工程”“补钾工程”“增微工程”以及2005年实施的测土配方补贴项目,使土壤的各种养分都有一定程度的提高(除速效钾以外),同时随着全市的“中低产田改良”“黄开项目”“标准良田建设”“高产创造”及农发项目及国土部门新增耕地储备等项目的实施,全市土壤的排灌条件进一步得到改善,土壤肥力逐步提高,各种土壤得到进一步改良。以2010年为例,全市小麦平均单产426.5千克,是1950~1964年小麦平均单产的8.79倍。

全市的各种土壤类型有不同的成土母质,分布在不同的地形部位,有独特的土体构型和物理化学性状,有其改良的侧重点。但作为农业土壤,在农业生产上都存在着共同的问题,如耕层浅薄和土壤肥力比较低等,需采取共同的措施进行改良。

(一)深耕改土,增加活土层。2012年底,全市有大中型拖拉机8600台,深耕307866.7公顷。深耕改土除水稻以外,适用于各土壤类型。

(二)增施有机肥,培肥地力。增施有机肥、培肥地力有以下几个主要途径:一是积造土杂肥,在20世纪70~90年代,驻马店地革委生产指挥部和地区行署每年都签发文件,要求各县在夏季大积大造土杂肥,并召开现场会,掀起全区积造农家肥的高潮。1995年,农业部提出在全国实施“沃土计划”,各级领导机关对施用农家肥也比较重视。但积造农家肥费时费力,2000年以后,小麦有机肥的施用量逐渐减少,除养殖专业户和少部分农户外,大部分农户不施用有机肥。据农业系统统计,2012年全市麦播1000万亩左右,只有216万亩小麦平均亩施有机肥1.5立方米,全市小麦平均亩施有机肥0.3立方米。因此全市土壤靠增施有机肥来提高土壤有机质比较困难。二是发展绿肥,种植绿肥是培肥地力的重要途径,全区20世纪60~70年代绿肥发展比较快,但自从农村实行生产责任制后,因为种植绿肥农民要少种一季庄稼,逐渐不被农户接受。三是实行秸秆还田。随着农家肥施用量的逐步减少,绿肥很少种植,实行秸秆还田是提高土壤有机质的主要途径。2010年全市有秸秆粉碎还田机1.93万台。2012年玉米秸秆还田面积500多万亩。玉米的秸秆粉碎还田和小麦的高留茬及麦秆麦糠覆盖、玉米的免耕法已为广大农民所接受。四是发展商品有机肥。全市有商品有机肥生产厂家共8家,年总生产能力8万吨,实际仅有3家生产商品有机肥。2011年,农业部有机质提升项目在正阳县实施,亩施有机肥50千克,连续3年。

(三)砂姜黑土的改良。砂姜黑土在20世纪70~80年代为低产土壤类型,通过几十年的改良,65%以上已成为高产田,还有30%以上的中低产田需要继续改良,其旱、涝问题没有彻底解决。由于砂姜黑土地势低洼,夏季易积水形成涝灾,同时砂姜黑土毛管性能微弱,导水能力较小,造成蓄水保墒能力差,跑墒快,地下水补充缓慢而易旱。所以砂姜黑土的改良应采取以排为主,排、蓄、灌相结合的方针。

(四)黄褐土的改良。黄褐土的成土母质主要为下蜀黄土,部分为洪冲积物。主要分布在缓岗和二级阶地上,该土类怕旱,水土易流失。除采用深耕、增施有机肥、配方肥外,宜采用。开辟水源,提高灌溉能力;修建梯田,蓄水保土。

第二节 肥 料

新中国成立后,全市施肥分3个阶段。1950~1970年,以有机肥为主,化肥为辅,有机肥给作物提供的养分占80%以上。1952年虽然已经开始推广化肥,但施用量极少。1971~1979年,有机肥和无机肥并重。在这一阶段,全地区每年召开有机肥积造现场会,表彰先进,树立典型,大积大造有机肥,大力发展绿肥。与此同时,各县均建起小化肥厂,随着碳酸氢铵产量的增加,其施用量也逐年增加。1980年以后,随着大集体的解体,农村实行生产责任制,逐渐转化为以化肥为主,有机肥为辅。在这一时期,农业部在1995年提出在全国实施“沃土计划”,驻马店地区行署以文件形式印发《驻马店地区“沃土计划”实施方案》,但由于种种原因,小麦底施有机肥越来越少,2012年平均亩施有机肥0.3立方米左右,小麦亩施化肥60千克以上,化肥给作物提供的养分占80%左右。绿肥种植面积很小,很难看到。全市肥料主要有有机肥、无机肥和生物肥料三大类。

有机肥料主要包括堆肥、沤肥、粪尿肥(人粪尿、牲畜粪尿、禽粪等)、饼肥(豆饼、花生饼、菜籽饼、棉籽饼等)、骨粉、商品有机肥、绿肥(毛叶苕子、箭舌豌豆、田青、桂麻、紫穗、紫云英、绿豆)等。

无机肥主要指化肥,包括大量元素和中、微量元素肥料。大量元素指氮肥、磷肥和钾肥。在20世纪70~80年代,氮肥主要是碳铵和尿素,有少量的硫酸铵、氯化铵和硝酸铵。20世纪90年代开始,碳铵的产量和用量逐渐减少,尿素的施用量逐渐增加。磷肥在20世纪70~90年代,主要是过磷酸钙和钙镁磷肥,钾肥主要是硫酸钾和氯化钾。1990年以后开始推广二元复合肥,如硝酸磷肥和磷酸乙胺。随着氮磷肥的大量施用和作物产量的不断提高,土壤中的氮、磷、钾比例严重失调,根据1995年全区第三次耕层土壤养分普查,10年来土壤中的氧化钾下降了39.2毫克/千克,小于100毫克/千克的缺钾面积超过600万亩。1997年全区正式启动补钾工程,随着广大农民对钾肥重要性的认识逐渐提高,氮、磷、钾25%~30%低含量的混配肥施用量逐年增加,逐步发展到氮、磷、钾高含量40%~54%的混配肥。随着测土配方施肥技术的推广,出现各种作物不同含量的配方肥和专用肥。中量元素肥料主要指硫肥和硅肥等,施用面积不大。微量元素肥料主要指锌肥、硼肥和钼肥。当前锌肥施用面积较大,用作高产区小麦底肥,每亩施1千克硫酸锌。硼肥用于棉花和油菜,钼肥用于大豆,但施用面积很小。

2005年后出现的缓释肥和控释肥,是能减缓或控制养分释放速度的新型肥料。缓释肥是化学物质养分释放速度远小于速溶性肥料施入土壤后转变为植物有效养分释放速率的肥料,生物或化学作用下可分解有机氮化合物的肥料通称为缓释肥;控释肥是指以各调控机制使养分释放按照设定的释放模式(释放时间和释放率)与作物吸收养分的规律相一致的肥料,对生物和化学作用等不敏感的包膜肥料通常称为控释肥。如山东金正大集团生产的“沃夫特”就属于控释肥。新乡心连心化肥厂生产一种控失肥对减少养分损失有较好的作用。在干旱缺水的地区最好少施或不施缓释肥和控释肥。

狭义的生物肥料,又称菌肥,是由具有特殊效能的微生物经过发酵(人工培制)而成的,含有大量的微生物,施入土壤后或能固定空气中的氮素,或能活化土壤中的养分,将土壤中难溶的磷、钾分解出来,转变为作物能吸收利用的磷钾化合物,改善作物的营养环境,或在微生物的生命活动中产生活性物质,能刺激植物生长的特定生物制品,如在较旱时期施用的“5406”菌肥和在20世纪90年代末期推广的在驻马店市生产的“肥力高”,均属于生物肥料。广义上的生物肥料泛指利用生物技术制造的对作物具有特定肥效(或有肥效或有刺激作用的生物制剂)。生物肥料除菌肥外还有生物有机肥料和生物有机复合肥料,它们的主要特点是配方科学,无污染,活化土壤,增加肥效,提高农产品质量,降低成本等。生物肥料和化学肥料、有机肥料一样是肥料的重要来源。进入21世纪,化肥和农药的大量不合理施用,不仅耗费大量的不可再生资源,而且破坏土壤结构,污染社会环境和农产品,直接影响到人类的健康生存。因此,从现代农业生产中倡导的绿色农业、生态农业的发展趋势看,不污染环境的无公害生物肥料必将在未来农业生产中发挥重要作用。

第三节 耕作制度

驻马店市属北亚热带向暖温带过渡的大陆性季风型气候,兼有南北方气候特点。西部和西南部为浅山丘陵区,中部和东部为平原。气候温和,雨量充沛、光照充足、雨热同期、无霜期长,适宜多种农作物生长,素有豫南“粮仓油罐”之称。1978年以来,各县区域立足气候资源和生产条件,在伴随土地联产承包责任制的实施、计划经济向市场经济转变和深化、经济社会和生产力发展过程中,推进全市种植业耕作制度不断调整和优化。

一、种植制度

20世纪70年代末期,全区一年两熟制面积在50%左右,主要有小麦(大麦、油菜)-大豆(红薯、玉米、芝麻、秋杂等)模式;二年三熟制面积在35%左右,主要有小麦→麦(油菜)→玉米(大豆、红薯等)、稻→麦(油菜)→豆(杂)等;一年一熟制面积在15%左右,主要有春红薯、烟叶、春棉、春水稻等。到20世纪80年代中期,一年一熟制面积降到10%以下,二年三熟制面积在20%以下,一年两熟制面积上升至70%以上。随着生产力发展,劳动力增加,科技水平提升,“八五”“九五”期间,间作套种有所发展,复种指数有所提高,1990~1995年,间作套种推广面积最大。此后因间作套种不利于机械收获,加之作物布局区域化、种植规模化,提倡平作,间作套种面积逐步缩小,但西部丘陵区仍然采用间作套种的种植方式。麦棉套种为棉区的主要耕作形式之一,随着棉花种植面积的骤减,渐处于次要耕作方式,20世纪90年代后期此种模式只有零星采用。

到20世纪90年代末期,一年两熟制面积85%左右,一年多熟(三熟、四熟等)制面积达到10%左右,二年三熟制面积在5%左右。2000年以来,伴随农民外出务工增加,机械化程度提高,国际国内粮油安全和市场需求,农作物区域格局化发展,形成以一年两熟制:小麦-玉米(花生、水稻、红薯、芝麻、大豆等)为主的种植制度,面积达到95%以上。境内大部分区域农作物轮作为一年两熟制,即小麦(油菜)→玉米(或芝麻、花生、大豆、棉花、红薯等秋作物)或小麦→西瓜套种玉米等秋作物。南部稻麦区也是一年两熟制,即小麦→水稻或油菜→水稻。城郊蔬菜区复种指数高,常年四季接连播种。小麦→菠菜→西瓜→萝卜,晚秋大棚(芹菜、黄瓜、辣椒、西红柿)→冬叶菜→早春叶菜→茄果类(豆类)→夏播蔬菜→秋播茎根菜叶类(萝卜、白菜等)。

各县(区)由于所处环境的差异,不同地域间又有不同的耕作方式。从间套轮作形式上看,主要有粮粮间套、粮油间套、粮瓜菜间套、粮棉套种等。麦垄套玉米、麦垄套芝麻、麦垄套豌豆、麦垄套花生;小麦预留行套西瓜,西瓜垄上间作芝麻或玉米,垄间间植花生或大豆;玉米与大豆或花生或红薯间作、花生与芝麻或烟叶间作、豆类与芝麻间作等都是常见的轮作方式。

常用农作物间作套种技术:

1.玉米、大豆间作。有以大豆为主和以玉米为主两种形式。以大豆为主采用2.06米一带,夏播4行大豆,23×46×23厘米宽窄行种植,大豆占地93厘米,株距10厘米,空挡113厘米内以行距40厘米、株距25厘米种两行玉米;以玉米生产为主,采用1.8米一带,播两行玉米,窄行40厘米,宽行140厘米,宽行内行距20厘米,株距10厘米,播种两行大豆。

2.芝麻、玉米间作。采用东西行向种植,3米一带,种8行芝麻占地2.1米,株距20厘米,90厘米内播种两行玉米,行距30厘米。

3.花生、芝麻间作。按33×27×27厘米的宽窄行种植花生,穴距18厘米,每隔3行花生在宽行内播种一行芝麻。

4.大豆、芝麻间作。大豆采用67×23厘米宽窄行种植,两行芝麻播在宽行内,行距20厘米。

5.红薯、芝麻间作。红薯起埂栽植,行距60厘米,株距30厘米,每隔一埂红薯,在埂上与红薯单株间隔播种一行芝麻。

6.小麦、西瓜间作。1.6米一带,秋播6行小麦,行距20厘米,麦收前7~10天,将两片真叶的西瓜苗定植在空地中央,株距60厘米。

7.小麦、冬菜间作。1.8米一带,播7行小麦,占地1.2米,留空地60厘米,麦播后在空地种植冬菜。

8.小麦、冬菜、西瓜、棉花、红薯间作。1.8米一带,播7行小麦,占地1.2米,留空地60厘米,麦播后在空地种植冬菜。麦收前7~10天,在空地内移栽一行西瓜,西瓜缓苗后在瓜行两侧距瓜行20厘米处移栽一行棉花,与西瓜呈三角定植,麦收后灭茬整地,在两行西瓜中间小起埂栽种一行红薯。

二、种植业结构布局演变

1978年全市总耕地面积1146万亩。粮食作物面积1495万亩,其中小麦636万亩,大豆300万亩、玉米110万亩、红薯222万亩、高粱47万亩、水稻28万亩、谷子31万亩;芝麻油菜等油料作物153万亩,棉花98.5万亩,麻类13万亩;瓜菜等其他作物56万亩;粮、经作物比例83.8∶13.1。20世纪70年代末期,全区农业生产仍有左倾思想干扰,计划指令生产因素影响,加之经济基础薄弱,投资少,发展不平衡,旱涝灾害频繁,生产的水平较低。20世纪80年代,农村经济体制改革促进生产力发展,指令性生产向指导性生产转变,商品经济迅速兴起,种植业向区域化专业化发展,良种良法相配套,施肥技术明显提升。据统计,到1990年小麦生产亩施氮肥8.8千克、磷1.3千克、钾0.15千克;小麦、玉米、花生面积增加较大,大豆红薯及杂粮面积有所压缩,小麦面积达到787.8万亩、玉米发展到419.3万亩、花生面积发展到79.4万亩。初步形成以小麦、玉米为主导,油菜、花生、芝麻及水稻、红薯、大豆、棉花区域化布局的种植结构。20世纪90年代,农业生产增产不增收,粮价较低、卖粮难现象凸显,玉米等粮食作物生产出现徘徊局面。90年代中后期通过推进种植业结构调整,促进区域特色效益农业的发展,粮经作物比例趋于合理。2000年后,传统农业生产向现代农业快速转变,同时农民外出务工增加,机械化程度提高,加之粮油安全问题日益突出,国家加大种粮补贴和强农惠农政策的落实,推动粮油作物生产发展,机械化程度较高的小麦、玉米、花生等高产效作物面积增加较大,豆类、红薯、油菜、芝麻、秋杂等传统生产方式的低产低效作物面积不断压缩。2012年,全市小麦生产面积1100万亩左右、玉米739万亩、花生289万亩,水稻面积稳定在40万亩左右,豆类作物34.15万亩,红薯20.5万亩,棉花12万亩,芝麻54.6万亩,油菜42.48万亩,并形成优质农产区域化、规模化、专业化生产格局。菌、果、药、茶、烟、花木、瓜菜等特色优质农产品成为县乡村区域经济支柱产业,以合作社为龙头的社会组织化能力较强,产业化程度较高,形成一大批无公害特色农产品生产基地和产品品牌。

第四节 良种推广

1986年,驻马店地区种子站成立,专门负责良种的引进、试验、示范、推广和种子市场管理。1978年后,先后引进、试验、推广小麦品种362个、玉米品种221个、花生品种48个、 大豆品种36个、芝麻品种23个。主要农作物进行几次品种重大更新,小麦品种进行5次更新,玉米品种进行4次更新。

一、小麦品种

1978~1987年,主要推广百农3217 、百农41、偃师4号、偃师9号、豫麦2号 、豫麦4号、豫麦10号等。

1988~1996年,主要推广温麦6号、百农64、豫麦18号、豫麦12号、豫麦13号 、豫麦14号、豫麦15号、豫麦16号、豫麦17号等。

1997~2000年,主要推广内乡188、豫麦47(丰优3号)、豫麦49-986系、豫麦 50号(丰优5号)、豫麦56号(郑优 6号)、豫麦62号(周麦12)等。

2001~2005年,主要推广郑麦9023、偃展4110、新麦18、周麦18、濮麦9号、泛麦5号、豫麦70-36、开麦18号等。

2006~2012年,主要推广百农AK58、西农979、郑麦366、衡观35、驻麦6号、豫农416、新麦26、周麦22、百农160、洛麦23、泛麦8号、豫农035、西农9718、众麦1号、众麦2号等。

二、玉米品种

1978~1988年,先后引进推广郑单2号、豫农704、博单11号、中单2号、丹玉11号、丹玉13号、郑单8号等新品种。其中丹玉13号推广速度快,面积大,持续时间长,种植面积达到90%以上。

1989~1999年,先后引进推广郑单8号,掖单2号,掖单4号,掖单11、12、13、19、22号,西玉3号,登海1号、9号,农大108等新品种。由于丹玉13号品种的退化,郑单8号等竖叶型品种,耐密性强,增产潜力大,逐步代替丹玉13号。特别是郑单8号高产稳产,种植面积迅速扩大,持续时间长,成为全市玉米生产的主导品种,使全市玉米生产保持快速发展。

2000~2005年,郑单958逐步代替郑单8号。先后又引进推广豫玉 22、豫玉 26、沈单16、鲁单 981、济单 7号等。

2006~2012年,由于郑单958品质好,高产、稳产,仍然为主导品种推广,同时引进推广浚单 20、中科4号、豫单2001、豫单2002、豫单998、洛单6号、隆平206、登海605等。

第五节 种植技术

1978年来,全市粮油等农产品产量由不足到自足,由自给到剩余;品质上实现由普通到优质的转变,粮食产量占全省的1/8,为国家粮食安全作出重要贡献。

生产方式发生重大的转变。由20世纪70~80年代的人畜力作业,到实现整地、播种的半机械化,由20世纪80~90年代的半机械化发展到2012年的整地、播种、收获、施药、浇灌等主要农事的全程机械化,解放劳动力,极大地提高生产效率。机械化水平也由前中期的通用小型机械完成向大中型专用机械的发展转变,并不断实现农机农艺的配套更新。截至2012年,主要农作物已达到深耕、秸秆还田、整地,专业机械精量播种、施肥、施药以及收获等全程机械化。

农作物新品种的不断更新换代。1978年来,小麦品种实现6次大的更新换代,在20世纪70、80年代中后期、80年代末至90年代初实现2次品种更新,1993~1996年实现以豫麦18、豫麦21为主导品种的第3次更新;到1997~2001年实现以豫麦49、豫麦70为主导的第四次更新;2002~2006年品种应用实现产量质量同步提高的突破,郑麦9023、豫麦70-36等优质强筋小麦成为主导品种,实现第五次品种更新;2006年开始,以西农979、郑麦366等优质强筋小麦品种和矮抗58、衡观35等优质中筋品种为代表的高产半冬性品种成为生产的主导品种,实现第6次品种更新。每次品种更新都极大地推动了全市小麦产量及品质的提高。此期间玉米品种也实现3次大的更新换代:20世纪80年代初中期,以丹玉13、郑单8号为代表的品种成为生产的主导品种;到20世纪90年代初中期又实现以西玉3号、掖单22、农大108、登海1号主导品种的更新换代;2000年开始,以郑单958为代表的紧凑型高产品种成为生产的主导品种,再次实现品种更新的突破。其他棉粮油作物品种都有大的更新换代:棉花由常规棉品种到杂交棉,到20世纪90年代初中期更新为抗虫棉品种;花生品种白沙1016自20世纪80年代中后期一直为全市主导品种,2003年以来,已逐步更新为远杂9102、驻花1号等成为主导品种;油菜由普通品种到单低优质品种,再到目前的双低优质高产品种;水稻生产品种也实现由秈稻到粳稻大的更新换代;芝麻品种由20世纪80年代以前的分枝型品种更新为20世纪90年代以后的以豫芝4号为代表单秆高产优质白芝麻品种。

关键农业生产配套栽培技术取得大的更新与突破。一是施肥技术取得大突破 。从70年代开始应用化肥,到20世纪80年代偏施氮肥和氮磷配方,到20世纪90年代推广氮磷钾配方施肥及根外施肥,再到2000年以来,推广应用测土配方平衡施肥等;从化肥生产工艺到施肥技术与方法都有大的改进与提升。从20世纪70年代末到20世纪80年代初的畜力作业整地,到20世纪80~90年代的小型机械化整地,到2005年以来的大型机械深耕;从单施化肥到秸秆还田,提高土壤有机质含量等,全市的土壤肥力有明显提升。二是化学除草技术的突破。1978~1995年,还处于人力中耕除草层次,费工耗时,除草效率、效果差,草害为影响产量提高的关键因素;20世纪90年代中后期以来,化学除草技术快速推广应用,推动农业生产产量的大幅提高。三是合理密植和种植方式均有较大改新。从20世纪70~80年代的广泛存在的撒播、人工点种及粗放的条播种植方式,到20世纪90年代的通用机械播种、独腿耧套种等存在播量偏大的问题,到后来的精量播种或单粒精播及宽幅精播和宽窄行种植方式等,合理密植和科学种植方式有较大提升,对提升产量起到至关重要作用。四是病虫害防治技术。由高毒高残留农药的分散防治,到高效低残留农药的统一防治转变,不仅实现农产品无公害化生产,而且对提高产量挽回损失都有大的突破。

现代农业智能技术与信息技术应用。现代农业信息化技术广泛应用,改变过去单一的面对面培训指导培训普及面较小技术棚加严重的问题,通过农信通短信、气象信息短信、12316技术热线电话等信息平台,将农业技术送到千家万户。同时农业智能数字化远程监控系统开始应用于大田生产,实现对农作物生长环境及生长发育动态实时监控,为及时开展精确田间管理提供可靠的技术信息。

一、小麦播种

1994年,开始推广小麦半精播并提倡实行9×5、5×5×9(寸)等方式进行宽窄行种植,小麦播种由大量播种逐步压低播量,实现半精播,由撒播改为机械条播、宽窄行种植,到2000年全区小麦机播面积占当年小麦播种面积约75%,其中半精播面积占65%。小麦实行深耕(耕深25厘米)或隔年深耕,2000年全区机耕面积占80%,其中小麦深耕面积占小麦播种面积的50%以上。与品种的更新换代利用相配套,小麦的科学栽培技术也得到发展和推广普及:先后推广普及了以精细整地与机械深耕、平衡施肥与前氮后移、药剂拌种与种子包衣、精量半精量播种与宽窄行种植等为主要内容的播种技术,达到适时播种、合理密植;在小麦生长期加强田间管理,叶面喷洒“叶面宝、磷酸二氢钾”等植物生长调节剂,拔节期应用前氮后移追肥技术,促进植株生长发育,增加穗数、粒数和粒重;采取“一喷三防”技术,把防病治虫与防倒伏、防青枯、干热风危害的农药混合作一次性喷洒麦田,达到事半功倍的效果。

二、玉米播种

20世纪80年代,农民逐渐认识到玉米良种在农业生产中的重要作用,积极去劣选优。玉米高产新品种由双交到单交,由平叶形向竖叶形转变。玉米播种由过去的春播为主改为以夏播为主。夏播形式有两种:一是麦收后耕地,随犁下种;二是5月中下旬麦收之前将玉米点播在麦棵背垄处,麦收后再中耕、灭茬、松土、施肥、除草等。玉米夏播错开农忙,避免收麦中“见子不顾苗”的不良后果,使玉米早下种10~15天,生长收获季节均提前。20世纪年代中期,麦套玉米面积最大,之后随着收割机械化程度的提高,麦套玉米影响小麦的机械收割,90年代后期面积逐渐减少,麦后整地随犁播种或铁茬直播面积迅速扩大。种植密度丹玉13每亩3000~3500株。随着郑单8号的推广应用,密度逐渐加大,一般每亩5000株左右,最高达到每亩7000株。施肥由单一施用氮素化肥(碳铵),发展到经济配方施肥。施肥方法也由“一炮轰”(一次性底施)发展到分期施肥。90年代推广化学除草,一般采用乙草胺进行土壤封闭。2000年化学除草技术覆盖率达到80%。

三、花生栽培

花生播种方式由单穴单粒、稀植改为一穴双粒、宽窄行种植。20世纪80年代中期以春播为主,90年代由春、夏并重播种逐渐变为以夏播为主。1986~1990年推广宽窄行种植,多采取宽行55~60厘米,窄行33~40厘米,每公顷12万~13.5万穴,双粒播种。在施肥上,一般要求每公顷底施土杂肥30~45方、碳铵300千克,磷肥300~450千克,初花期追施标准氮肥60~75千克。1991~1995年推广配方施肥,根据花生的需肥特点,氮、磷、钾、钙配比施用。种植密度春播每公顷12万~15万穴,平均行距40.6厘米;夏播每公顷15万~17.5万穴,平均行距33厘米,均双粒播种。1996~2000年除科学配比施用氮、磷、钾、钙外,开始应用微量元素和生物菌肥,如花生高产灵、生物钾、固氮菌等。该阶段由春播转为以夏播为主,早播要求在6月5日前播种结束。

四、芝麻栽培

芝麻主要以夏播为主。20世纪80年代中期开始,逐渐由撒播改为麦垄套种或铁茬机械条播。20世纪90年代后期,麦垄套种面积逐渐缩小。

五、水稻栽培

水稻播种,20世纪80年代以大播量畦式水育秧为主。20世纪80年代末,90年代初改为旱育稀植。20世纪90年代中期改为两段育秧,90年代后期推广盘育抛秧耕作方式,但面积不大,约占1/5。

第六节 植保植检

一、病虫害防治

20世纪70年代开展蔬菜病虫害的监测,并能对部分病虫害开展中、长期发生程度预报,20世纪80年代开展农田鼠害监测,应用数理统计方法作中、长期趋势预报和发生量测报,并应用BGH五字编码专业电报和模式电报传送测报数据。

20世纪80年代年均病虫草鼠发生面积2500万~4000万亩次。黏虫、棉蚜、棉铃虫、小麦黄叶病发生趋轻。小麦条锈、赤霉病流行危害严重。1983年,小麦条锈病发生240万亩。1985年发生40万亩,病株率高达50%~100%。1985年小麦赤霉病发生600万亩,病穗率30%~50%,病籽率2%~34%,千粒重下降3~7克,造成严重减产。此外豆蚜、芝麻蚜、玉米蚜、棉花伏蚜、大豆食心虫、玉米螟、豆天蛾危害也较为严重。

20世纪90年代年均病虫草鼠发生面积4800万~7000万亩次以上,病虫害发生面积急剧增加,发生程度逐年加重,由1990年的4800万亩次,到1999年的7200万亩次,病虫害种类扩大,次要病害上升为主要病害。

1990年小麦条锈病偏重发生,发生面积433.5万亩,是1961年来发生面积最大的年份。黏虫发生面积逐年降低。1991年小麦纹枯病偏重发生,发生面积增加,发生面积402.75万亩。麦田杂草发生面积逐年增加,一些麦田化学防除技术应用到麦田。1992年小麦吸浆虫发生面积由1991年的122万亩上升到233.4万亩。棉铃虫偏重发生,发生面积105.10万亩。1993棉铃虫偏重发生。1994年当年病虫草鼠害发生面积突破5000万亩次,虫害发生较重。已控制27年之久的东亚飞蝗回升,发生74.75万亩,并出现三代蝗虫、红薯天蛾、斜纹夜蛾、棉铃虫大发生。棉铃虫出现五代。1995年东亚飞蝗大发生,发生面积332.8万亩次, 防治801.8万亩次, 棉铃虫大发生,发生面积357.8万亩次, 防治631.7万亩次, 出现五代棉铃虫,小麦纹枯病发生上升到400多万亩,玉米螟、大小斑病、大豆蚜、豆天蛾、蟋蟀、斜纹夜蛾发生较重。1997年当年虫害发生较重,飞蝗出现三代,偏重发生。小麦条锈病偏重发生,小麦雪霉叶枯病大面积严重发生,小麦纹枯病发生面积已达652.3万亩,成为全区发生面积最大的病害,花生茎腐病、叶斑病发生面积增加。当年4月,植保科从农技站分离,成立驻马店地区植保站。5月8日,国务院发布《农药管理条例》。《农药管理条例》发布后,地区迅速组织各县大规模地宣传活动,出动宣传车130多辆次,印刷宣传材料3万多册,发通过告、布告5000多份,地、县、领导发表广播、电视讲话50多次,使《农药管理条例》得到深入贯彻。全区的农药管理体系也初步形成。1999年病害重于虫害。纹枯病、叶枯病偏重发生。小麦赤霉病中度发生,是1985年来第二个影响小麦产量的年份,小麦蚜虫发生较重,发生面积525万亩,麦田杂草偏重发生,随着麦田化学除草技术的应用,阔叶杂草密度有所下降,而野燕麦密度偏高。玉米蚜、玉米螟偏重发生,玉米蚜虫是几年内发生最重的一年,甜菜夜蛾在大豆、花生、蔬菜田偏重发生。20世纪90年代应用传真和模式电报传送测报数据。

进入21世纪,每年全市农作物病虫草害整体呈偏重至重发生。其发生的主要特点是:发生面积大,发生程度偏重,年均发生面积达8500万~11000万亩次。随着种植业结构的调整,作物产量的提高,病虫害的发生也发生了相应变化。新的病虫害不断出现,次要病虫发生为害上升。一些常规病虫的发生也出现了一些新变化。由于抗虫棉的迅速普及,棉铃虫病虫害减轻,而蔬菜、花生、大豆、玉米等作物病虫害则有所加重。

2005年小麦吸浆虫爆发,是近20年间发生最重的一年,部分晚播麦田和部分扬花期推迟的品种(如周麦18、新麦18等)受害最为严重。9~10月在全市行政区域内组织开展小麦吸浆虫普查工作,普查结果表明,全市小麦吸浆虫无论是从分布范围还是虫口密度均较20世纪90年代有较大幅度的回升,呈第三次猖獗趋势,小麦吸浆虫密度之高为近20年来所罕见。广泛分布于191个乡镇(场),2520个村,发生总面积765.94万亩,平均密度为10.8头/样方,最高密度为1385头/样方(西平)。重发区域由驻马店市的北部、东南部扩展到北部、东北部、东部、东南部。当年小麦黄花叶病突发、发展快、程度重。发生10.6万亩,防治11.3万亩。3月上中旬为发生危害盛期。

2006年小麦吸浆虫重点抓好成虫期应急防治,遏制小麦吸浆虫上升势头。当年农作物病虫发生是多年来最严重的一年,但由于领导重视、财政投入大、组织措施得力,控制效果是多年来最好的一年。

2012年,全市农作物病虫草鼠害总体为中度发生年份,发生总面积10372.88万亩次,防治面积11027.64万亩次。其中小麦病虫草害发生5920.63万亩次,防治5817.53万亩次,共挽回小麦损失6.67亿千克。秋作物病虫草鼠害发生面积4452.25万亩次、防治面积5107.01万亩次,共挽回秋粮损失4.04亿千克、棉花43.3万千克、油料1.47亿千克、果品2848万千克,蔬菜2.13亿千克。年内赤霉病偏重发生,病田率高,面积大,普遍率和严重度偏高,为1985年以来发生最重的年份。发生程度重于2003年,由于防治及时到位,挽回损失高于2003年。全市共设立病虫监测基点55个,固定测报人员85人。主要监测对象有:小麦条锈病、纹枯病、赤霉病、全蚀病、麦蜘蛛、蚜虫、地下害虫、吸浆虫、黏虫、东亚飞蝗、玉米病毒病、玉米螟等,始终坚持系统调查和大田调查相结合,全面开展病虫草害普查与重点调查,并结合调查结果,综合分析会商,及时发布病虫情报。全年共印发病虫情报156期,上报病虫害信息85次,为及早有效控制重大病虫害的发生提供科学依据。年内完成小麦品种展示,玉米品种展示,小麦全蚀病防治技术研究,小麦、玉米机械化生产示范,小麦病虫害专业化统防统治示范,小麦超高产栽培技术研究,玉米超高产栽培技术研究,深耕和药剂防控全蚀病等试验示范100余项次。农作物病虫害专业化统防统治组织总数381个,比上年增加60个,从业人员总数2157人,持证上岗人数539人,机械装备总数4592台(套),其中大中型装备数655台(套),日作业能力9.6万亩,农作物病虫害专业化统防统治面积183.52万亩,其中小麦1118.77万亩、玉米33.4万亩。全市共建立167个小麦、玉米示范区,总面积28.3万亩。示范区内设立小麦品种展示田,小麦、玉米高产攻关田,豫农416示范,新麦26示范,小麦免耕直播示范,示范区小麦全部实行病虫害专业化防治。

二、病虫害测报防治体系建设

2000年起,国家投资建设农业有害生物预警与控制区域站,至2012年全市建成并投入使用的农业有害生物预警与控制区域站已有5个,分别位于驻马店市、西平、平舆、上蔡、正阳。从2004年起,筹措资金30多万元,驻马店市植保站完善充实病虫检验鉴定实验室,购置试验、检测仪器设备26种38件。2006年,驻马店市植保站建立内部局域网,2009年对站内计算机进行更新,实现每人1台计算机办公,实现全站信息资源共享,方便了信息资源的查询与收集。开辟了县区植保信息专栏,每个县区的信息在植保信息网上进行发布。此后每年设立病虫监测基点50~60个,固定测报人员70~90人。监测防控有害生物189种,每年印发病虫情报150~200期,上报病虫害信息80~120次,植保防灾减灾年均挽回粮食损失达到10亿斤以上。

三、植物检疫

全市检疫对象有小麦腥黑穗病、毒麦、棉花黄枯病、小麦全蚀病、腐烂茎线虫。同时开展检疫性有害生物疫情监测与防控。1986年,首次对从陕西调进的32批次129460斤陕农7859麦种复检时,发现毒麦。2012年,全市经产地检疫合格小麦种子26370万千克,为大面积生产提供合格种子。全市市场检疫检查小麦种子17400万千克、玉米种子450万千克。经全市检疫调出种子6649批次,数量7410万千克;蔬菜100批次,数量150万千克;食用菌60批次,数量80万斤;其他150批次,15万株。

(一)小麦腥黑穗病 1972年在遂平县和兴公社赵陈大队首次发现。1977年泌阳县8个公社27个大队47个生产队的366.7公顷小麦发病,病穗率10%~30%。全县烧毁重病麦田45.6公顷。以后病田面积逐年扩大,1982年有16个公社、169个大队、l343个生产队,共有2398.1公顷发病,其中病穗率超过30%的有719.5公顷;检查135座粮仓,有病粒的81座,库存小麦2529万千克,平均每千克小麦含病粒2~4个,双庙粮管所6号库高达14.6粒。1982年6月20日泌阳县政府成立小麦腥黑穗病防治领导小组,组织动员群众防治,并拨专款6.5万元,购置农药、器械。1982、1983年秋播,通过药剂拌种共防治13.5万多公顷。1984年麦收前后,调查24个乡372个自然村的735.6公顷麦田,发现病田13公顷,病穗率在l%以下;检查132座粮仓,仅有1座每千克含病粒l~2粒。

(二)棉花黄萎病 1982年6~9月调查全市35个乡674个行政村的1.75万多公顷棉田,发病的有27个乡68个行政村的810公顷棉田。其中零星发生的87.8公顷,占发病棉田面积的10.8%;轻病田457.4公顷,占56%;重病田264.8公顷,占32.7%。各县采取积极措施进行防治,主要是选用抗病良种,轮作倒茬,推广硫酸脱绒,用多菌灵浸种。

(三)毒麦 1984年在遂平县嵖岈山乡查出0.2公顷,1985年在泌阳、遂平、汝南3县查出135.2公顷小麦有零星发生。2009年在正阳县的大林、皮店乡发现检疫性病害毒麦53多公顷,属零星发生。经过动员群众,采取拔除烧毁病株等措施,控制危害。

(四)小麦全蚀病 2009年普查167个乡镇,全市有9个县区54个乡镇发生小麦全蚀病,发病面积1.4万多公顷,其中严重发生0.25万公顷。尤以上蔡、西平、汝南3县发生较为严重。2010小麦全蚀病全市(新蔡县除外)85个乡、镇、街道均有不同程度的发生,发生面积4.08万公顷,其中,轻度发生面积1.35万公顷,病株率20%以上重发生面积2.73万公顷。2012年小麦全蚀病在全市(新蔡县除外)60个乡(镇)发生小麦全蚀病,发病趋势减轻。2009年6月驻马店市政府成立小麦全蚀病防控工作领导小组,各县区也成立相应的领导小组,组织动员群众防控,政府并拨专款,购置农药、器械。2009、2010、2011、2012年秋播,通过药剂拌种(包衣)共防治80万多公顷,有效地控制小麦全蚀病疫情的危害,遏制麦全蚀病的传播、蔓延。

(五)腐烂茎线虫 2011年泌阳县、上蔡县发现腐烂茎线虫检疫对象,发生面积种薯苗床1800平方米,品种为美莹1号、徐薯22、徐薯27。2012年全市腐烂茎线虫疫情发生面积种薯苗床 6336.2平方米,比2011年1800平方米新增4536.2平方米。泌阳、上蔡、平舆、遂平、汝南、确山等县和驿城区均有不同程度的发生。对病薯苗床实施的铲除、焚烧销毁处理,有效地防止甘薯茎线虫害的传播、蔓延。

第七节 农村沼气

一、农村沼气发展

驻马店市农村沼气建设始于20世纪70年代中期,由于当时农村燃料极度缺乏,掀起发展沼气的热潮,短短几年内修建许多沼气池。然而,当时的技术不成熟,建池材料主要是三合土,容易出现漏水、漏气。发酵原料主要是秸秆,出渣比较麻烦,冬天还不能产气。后续服务方面缺乏必要的配套设备和技术手段,追求单一的能源效益,忽视综合利用,沼气的生命力未能显现。而且当时搞运动式的推广带来的弊端在短短几年内便显现出来,修建的沼气池平均寿命只有3~5年,有的甚至就没有产过气,到70年代后期就有大量的沼气池报废。

进入新世纪以来,农村沼气作为全市农村的一项基础设施建设,形成技术先进,经济实用,效益明显,适用于不同区域的、不同条件的、规范的沼气池建设标准。建池材料采用砖混结构、混凝土现浇、预制板块等,根据沼气池池容大小(大中型、小型、户用沼气池)选用不同的发酵工艺,发酵原料主要是畜禽粪便,采用新的池型,实现自动进出料。全市的农村沼气建设不再是就沼气抓沼气,而是形成日趋成熟的技术和科学实用的模式,突破70年代以来传统的燃料范畴,与改圈、改厕、改厨、改院、改水结合,与种植、养殖结合,与增加农民收入、改善农村面貌结合,与解决畜禽养殖场造成的面源污染相结合,实现家居温暖清洁化、庭院经济高效化、农业生产无害化、畜禽养殖资源化、农村环境优良化。农村沼气建设形成大中型沼气工程、小型沼气工程、户用沼气工程齐头并进的局面。2000年后,国家加大对农村沼气建设的投入力度。全市先后争取农村沼气国债项目、农村能源生态示范县、农村小公益项目共计49个,使89293户农民受益。全市建成的沼气池年产沼气1.22亿立方米,折标煤8.4万吨,减排二氧化碳排放21万吨,年产沼肥300万吨,改良土壤60万亩,促进农民增收节支4亿元。在发展农村沼气过程中,科技人员经过技术创新并与广大农民丰富实践经验相结合,创造模具混凝土现浇建池技术,自动进出料发酵技术;引进推广应用于大中型沼气工程USR发酵工艺技术,隧道推流式发酵技术;在“三沼”综合利用方面引进推广“猪—沼—果(菜、粮、花、鱼)”等能源生态模式技术,北方“四位一体”能源模式,这些模式将植物生产、动物转化、微生物还原的生态原理运用到农业生产中,促进经济、社会、生态、环境的协调发展。

二、机构及管理

驻马店市农村沼气推广机构最早成立于1972年,隶属当时的驻马店地区行政公署,名称为驻马店地区行政公署沼气办公室,所辖9县1市也都先后成立相应的机构。1984年机构改革,更名为驻马店地区农村能源技术推广站。由于业务工作的需要,1987年更名为驻马店地区农村能源环境保护管理站,1996年更名为驻马店地区农村能源环境保护站。2000年8月年撤地改市后,先后更名为驻马店市农村能源环境保护管理站、驻马店市农村能源环境保护站。

为加快农村沼气发展步伐,市委市政府从2006年起,每年都把沼气建设列入民生工程。市政府成立领导小组,每年都将沼气建设列入市、县区政府目标管理体系,层层签订沼气建设目标责任状。为鼓励农户积极参与沼气建设,2006年5月,市委书记宋璇涛、市长化有勋在《驻马店日报》上专门发表《让沼气点亮新生活》致全市农民朋友的公开信,市委市政府先后下发7个关于大力发展农村沼气的文件 。鼓励金融机构为困难建池农户发放小额贷款,实行建池模具补贴、亲情帮扶农户建池补贴、沼气文明示范村补贴、秸秆沼气补贴、“全托式”乡村服务模式网点人员工资补贴等补贴政策,截至2012年11月底,全市用于上述补贴资金达9000多万元。

为保证沼气工程的建设质量,确保农户安全有效的使用沼气,实行了职业准入制度,凡从事建池的技工和维管人员,必须通过岗前职业技能培训,经考核合格,获得国家人劳部颁发的证书才能参与施工。在施工中,坚持技术标准,及统一规划设计、统一技术标准、统一图纸、统一材料供应、统一专业人员施工、统一检查验收的“六个统一”。为规范中小型沼气建设工程,出台了《驻马店市中小型沼气工程技术设计规范》,为使农户正常安全地使用沼气,出台《驻马店市农村沼气安全使用操作规程》等地方标准。

第八节 农产品质量安全与检测

2002年,驻马店市农产品质量安全监管工作起步,按照农业部《关于在全国开展绿色食品行动方案》的要求,成立绿色食品行动工作领导小组,办公室设在市农业局生产科,在全市开展绿色食品行动工作,主要职责是在农业生产过程中科学控制使用农药、化肥等生产投入品,减少对土地及生态环境的污染。2003年,成立驻马店市农产品质量安全管理工作领导小组,下设办公室,并开始启动无公害农产品生产和申报工作。2004年,全面开展“三品一标”(无公害农产品、绿色食品、有机食品、农产品地理标志)申报与管理工作。2008年在驻马店市中心城区实行蔬菜、水果市场准入制度。2009年在汝南县城实行蔬菜、水果市场准入制度。2008年至2012年,国家投资2000万元建立上蔡县、正阳县、西平县、汝南县、平舆县、遂平县6个县级农产品质量安全检测中心(站)。到2012年底,全市已认证登记134个“三品一标”农产品,其中无公害农产品62个、绿色食品63个、有机食品6个、农产品地理标志产品3个。

2003年,驻马店市农产品质量安全检测中心成立,机构规格为正科级,属社会公益性事业单位,编制为10人,2006年底正式独立开展工作。中心检验室面积360平方米,各类仪器设备30台(套),固定资产200多万元。

2007年开始,开展蔬菜、水果的农产品质量安全快速检测工作。2007~2012年,共抽取蔬菜、水果样品17753个,其中蔬菜样品13183个、水果样品4570个,蔬菜样品合格率97.48%,水果样品合格率98.05%,样品总合格率97.63%。2009年开始,坚持对全市无公害农产品生产基地、农产品批发市场和大型超市的农产品每月抽取30个样品进行例行定量检测,累计定量检测样品1200多个,样品

总体合格率达到98%以上,为政府决策提供科学依据。2011年9月,取得食品检验机构和农产品检验机构两个计量认证证书;2012年3月,取得农产品质量安全检测机构考核合格证书。