种 植 业

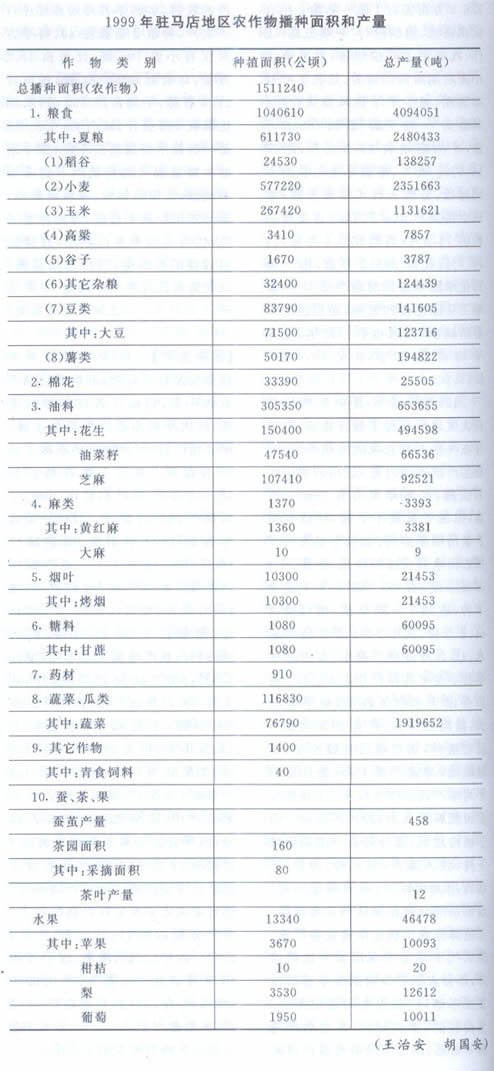

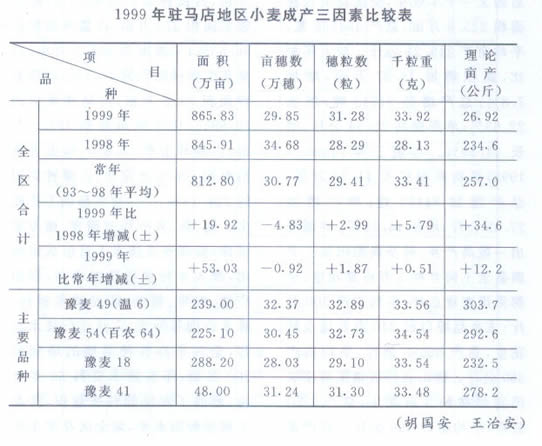

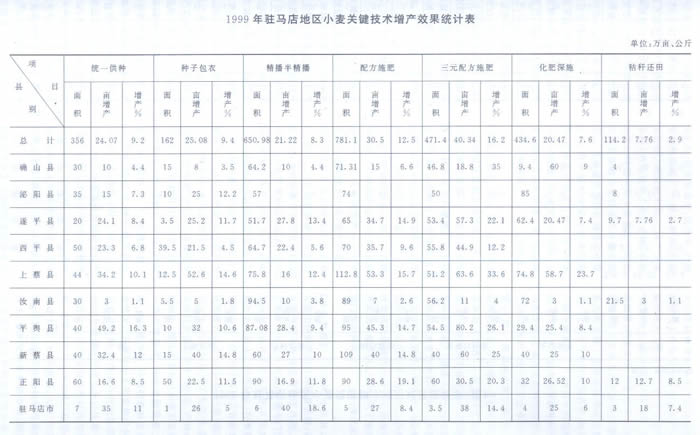

【夏粮生产获得较好收成】1999年的夏粮生产是在特殊气象条件下进行的,针对异常气候形成的复杂苗情,全区广大干群科学运用应变技术措施,大灾之年仍获得了继1997年之后的第二个丰收年。全区收获夏粮面积917.6万亩,平均亩产270公斤,总产24.8亿公斤与上年相比,亩增收51公斤,增长23.3%;总产增加5.3亿公斤,增长27.2%;与历史最高的l997年相比,亩产、总产分别减少46公斤和2.7亿公斤,减产14.6%和9.8%。其中收获小麦面积865.83万亩,平均亩产271.6公斤,总产23.52亿公斤,与上年相比,亩产增收52.5公斤,总产增加5.01亿公斤,分别增长24%和27.1%。(王治安 胡国安)

【1999年夏粮生产的特点】(一)播种基础较好,苗情转化快。全区夏粮自上年10月8日开始播种10月25日基本结束,播期适宜,关键技术措施得到落实,播种质量较高,虽然播种前后遇到严重干旱,但抗旱播种、抗旱保苗面积大,效果好,以防治病虫害为主的田间管理抓得紧,加之3月份以后气象条件对小麦生长有利,大部分麦田长势基本正常,苗情转化较好,拔节期一、二三类苗比例为43.431.3;25.3,与冬前相比,一类苗增加11.9个百分点,二、三类苗分别减少9.9和2个百分点。(二)成产三因素呈“两增一碱”。全区小麦平均亩成穗29.85万穗,比上年的34.68万穗减少4.83万穗,比常年(1993~1998年6年平均,下同)的30.77万减少0.92万穗;穗粒数31.28粒,比上年的28.29粒增加2.99粒,比常年的29.41粒增加1.87粒;千粒重33.92克,比上年的28.13克增加5.79克,比常年的33.41克增加20.51克。理论亩产269.2公斤,比上年的234.6公斤增加34.6公斤,增长14.6%。三因素比较协调是小麦获得较好收成的重要目素。(三)病虫草害严重。由于受气候因素影响,病虫草属偏重发生年份,且病害重于虫害,特别是纹枯病、叶枯病、赤霉病发病面积大,危害重。纹枯病发病早,病田率高达l00%。是小麦后期倒伏的直接诱因之一;叶枯病属重发生年份,全区几乎所有小麦品种和麦田均有不同程度发病,据地区植保部门调查,由于叶枯病危害,造成千粒重下降1~3克;赤霉病的重度流行,不仅直接减少穗粒数,而且导致粒重降低,造成小麦减产。虫害以蚜虫发生轻重,苗蚜重于穗蚜,百株蚜量1000~2000头,个别麦田高达万头以上,为近几年之最。野燕麦发生面积达,密度高,个别田块成灾,因燕麦危害,一般麦田减产5%上下,严重田块在40%以上。(四)气象因素弊多利少。小麦生育期间,自1998年10月至1999年5月,气象条件总的特点是:热量丰富,降水偏少。其间大于0℃积温为2707—2950℃,较上年度同比偏多188~344℃,总降水量258~319毫米,同比减少5成左右,较常年均值偏少1~3成;总日照时数1157~1341小时,同比偏多82~246小时。小麦生长季节的气象条件,除3月份以后基本正常外,之前一直受干旱困扰,1998年10月至1999年2月,全区总降水在27~44毫米,仅相当常年同期的19~29%,影响了小麦的播种和出苗,造成大面积麦田缺苗断垅,小麦植株根系发育不良,次生根少,分蘖缺位,大分蘖少,也是亩成穗减少的主要原因。同时,该时段气温又持续偏高,]998年10月、11月和1999年元月和2月份,日平均气温均创有资料记载以来月期最高,造成小麦生育期超前,给中后期留下了较大隐患。3月19—22日全区又普遍出现低温天气,降温强度大,持续时间长,发育提前的小麦遭受杀害,严重者主茎和大分蘖冻死,5月9日出现的一次雷雨大风天气,加之个别地方下了冰雹,造成61.2万亩小麦倒伏4月下旬至5月下旬,出现3次连阴雨天气,光照不足影响小麦灌浆,同时诱发了赤霉病严重流行。(王治安 胡国安)

【夏粮生产的基本经验和存在问题】1999年全区夏粮生产的基本经验有以下几点。

一、领导重视,组织得力。农业生产连续三季受灾,使地委、行署领导对夏粮生产更为重视,1998年秋播前,先后3次听取农业部门夏粮备播工作汇报,两次召开地、县四大班子领导参加的电视电话会议,9月16日,召开全区麦播工作电视电话会议,地区四大班子主要领导、各县(市)、乡(镇)、村及地直有关部门主耍负责人参加了会议,地委书记马万令、行署专员卢大伟分别作了讲话,要求各级党委、政府要认清形势,统一思想,明确目标,精心组织,保质保量完成麦播任务。9月17日,行署组织的5个麦播督导组分别进驻各县市,检查指导小麦备播工作。9月30日,地委、行署两办下发《关于抓好当前麦播工作的紧急通知》,10月6日,地委行署联合下发《关于迅速组织抗旱种麦的紧急通知》,10月8日,在平舆县召开了抗旱种麦现场会,麦播工作全面展开。同时,地、县、乡三级共组织8000多名技术人员和机关干部深入基层,帮助指导群众种麦。麦播结束后,针对严重干旱造成的缺苗断垅、苗情普遍较差且继续受到干旱威协的严峻形势,地委、行署领导多次召开专题会议,研究布置以抗旱浇麦为中心的麦田管理工作,由10名地级领导分包10个县市,并抽调农业、科研部门主要负责人带领农业技术人员组成的技术指导组分赴各县市,协助搞好督导和技术服务。进入“三夏”以后,地委、行署于5月21日召开了“三夏”工作和小麦品种观摩会,全面布置夏收、夏种、夏管工作。全区夏收行动早,进度快,质量好,小麦从5月27日开始收割,至6月3日基本结束,收获期相对集中,比常年缩短3~4天,损失明显减少。为充分发挥科技示范作用,全区安排小麦高产开发田278.2万亩,平均亩产3l7.3公斤,比全区平均亩产增加47.3公斤,增产17.5%。结合高产开发,各级领导干部还积极种好示范田,全区共落实领导干部示范田面积138.8万亩,其中地级24名领导干部示范田12万亩,配备24名技术人员全程进行技术指导,行署分个不同阶段进行了督查验收,促进了该项工作的落实,经收获前测产,平均亩产390.4公斤,比全区平均亩产高118.8公斤。6月18日,地委、行署组织日开了1998~1999年度小麦生产地直先进科技人员表彰会,特批奖金10万元,对在小麦生产中做出突出贡献的科技人员进行了奖励。

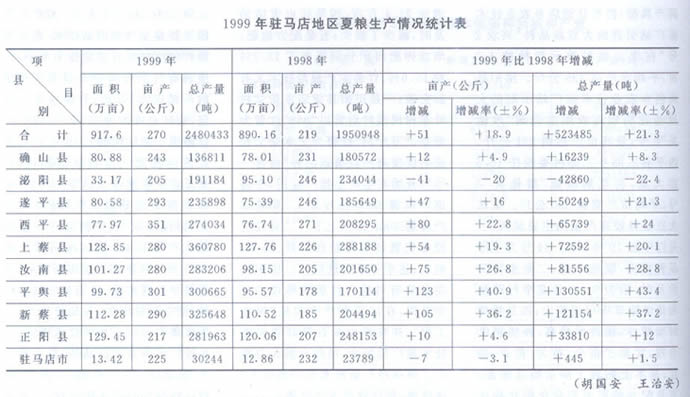

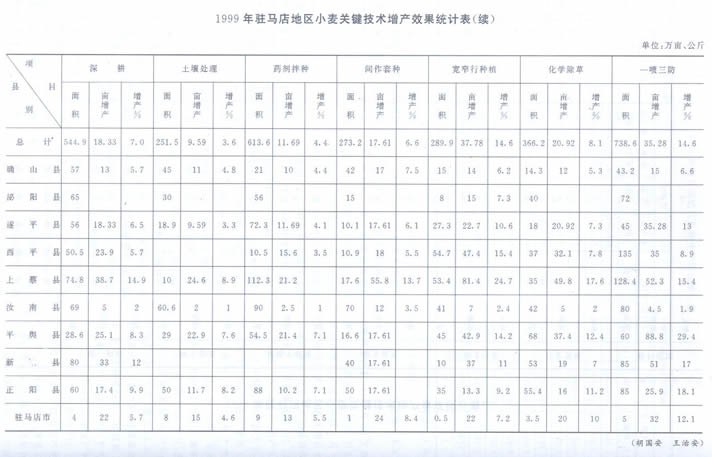

二、突出重点,落实麦播技术措施。在推广麦播十项关键技术中,根据区内夏粮生产的实际情况,重点实施了“三大工程”,抓好“三个扩大”(即实施种子工程、补钾工程和无草害工程,扩大深耕面积、精播半精播面积和间作套种面积),大力推广宽窄行种植技术。(一)实施“种子工程”,主导品种突出。把统供种和推广种子包在技术作为“种子工程”的中心内容,全区共落实小麦统一供种35万亩,占麦播面积的41.1%,比上年增加15万亩。推广种子包衣技术162万亩,比上年增加67.6万亩。小麦品种利用,则以豫麦49、豫麦54和豫麦18为主,其面积依次为239万亩、225.1万亩和288.2万亩,三大主导品种占麦播总面积的86.9%,淘汰了豫麦21和西安8号等品种。小麦品种的布局基本合理,豫麦54表现较好,豫麦49病害较重,豫麦18冻害相当普遍,不同程度地影响了产量。据调查,统一供种和种植包在种子的麦田,长势整齐,分蘖成穗率高,穗大粒饱,增产明显,统一供种麦田同比亩增收小麦24.l公斤,增产9.2%;包衣种子麦田亩增收25.l公斤,增产9.4%。据西平县对92块麦田调查,其中统一供种63块,面积154.3亩,平均亩产364.6公斤,亩增收小麦23.3公斤,增产6.8%。(二)实施“补钾工程”,推广配方施肥技术。配方施肥面积扩大,配比合理,麦田施用农家肥面积达742.6万亩,亩均2.85方,比上年增加O.l9方;氮素化肥基本普遍施用,亩均施纯氮9.4公斤,比上年增加0.14公斤;磷肥施用面积842.4万亩,亩均施五氧化二磷5.65公斤,较上年增加O.22公斤;钾肥施用而积513.09万亩,比上年增166.39万亩,投肥总量(折硫酸钾)4.74万吨,比上年增加1.84万吨;亩均施用氧化钾5.08公斤,增施0.71公斤。全区共推广配方施肥面积78l万亩,其中氮、磷、钾三元配方施肥面积47l.4万亩,比上年增加126.6万亩。据调查,配方施肥亩增收小麦30.5公斤,增产12.5%,其中三元配方施肥亩增收40.3公斤,增产16.2%。(三)努力扩大深耕面积。秋播麦田基本普及了机耕,其中深耕面积544.9万亩,占夏粮面积的59.4%,深耕麦田保水保肥能力增强,小麦根系发达,生长健壮,平均亩增收18.3公斤,增产7%。上蔡县原种场500亩小麦良种繁育田,因连年深耕,耕深多在25厘米以上,平均亩产425公斤,比周边群众增收100公斤左右。(四)推广精播半精播技术,提高播种质量。全区小麦机播面积781.3万亩,占麦播面积的90.2%,比上年增加78万亩。精播、半精播面积65l万亩,比上年增加256.9万亩,一边拿亩播量在6~8公斤。精播半精播麦田小麦群体合理,个体健壮,长势均衡,发病较轻,平均亩增收2l.2公斤,增产8.3%。(五)改革种植方式,扩大间作套种面积。为提高复种指数,争取夏秋问步增收,粮经同步发展,实现高产高效,从麦播起步改革传统种植方式,改等行种植为宽窄行或带状种植,全区共推广宽窄行种植面积289.9万亩,占麦播面积的33.5%,同时,落实间作套种、实行带状种植273.2万亩。据正阳县农技中心对不同种植方式的麦田调查,在同等施肥和田间管理的情况下,实行宽窄行和带状种植的麦田,边行优势明显,成产三因素合理,病虫害轻,抗倒性好,比等行距种植亩均增收102.6公斤,增产32.7%。同时推广药剂拌种513.6万亩,土壤处理251.5万亩,分别占麦播面积的59.3%和29%。

三、狠抓关键生产环节。从备播、播种,到管理收获,各级领导对夏粮生产的各个环节都非常重视,尤其对关键环节,精心布置,狠抓落实,力度之大,超过常年。(一)及早动手抓备播。从大力开展高温堆肥活动入手,及早行动,搞好麦播物资、技术准备。早在6月1日,行署就转发了《驻马店地区“沃土计划”实施方案》,提出了具体要求,分解了指标任务。6月29日至7月6日,举办了全区“沃土计划”培训班,就“沃土计划”及小麦高产栽培技术等有关知识轮训了抓农业生产的副乡(镇)长。7月17日,地委、行署召开了高温积肥电视电话会议,会后抽调地直有关部门领导和技术人员组成5个督导组分赴县市,与县、巾高温积肥领导小组签订了目标责任书,组纵群众挖掘肥源,共积造土杂肥2800万方,比上年增加419万方。同时,供销农业等有关部门和厂家积极采取措施,搞好化肥、农要、种子等麦播所需物资的采旧供应和生产。全区共备氮素化肥(折碳铵)49.5万吨,磷肥(折过磷酸钙)48.2万吨,钾肥(折硫酸钾)4.74吨,农药920吨,小麦种子5470万公斤。在搞好物资准备的同时,把技术培训作为麦播工作的重点,各县市分别邀请省、地专家培训讲师,再由本县专业技术干部组成的讲师团进行逐乡逐村拉网式培训,并利用广播、电视、报纸等多媒体进行专题讲座,印发技术明白低分发到户。全区其培训农民群众130万人次,印发技术资料161万份。(二)立足抗旱夺丰产。麦播期间,全区持续高温无雨.旱情严重,地委、行署要求各级党委、政府全力以赴,确保抗旱种麦这一中心工作任务顺利完成。全区累计抗旱播种小麦463.2万亩,多数麦田播种比较适时。麦播后直至翌年2月份,旱情持续发展,小麦缺苗断垅严重,生长发育受阻。2月1日,行署下发了《关于认真做好以抗旱浇麦为主的麦田管理工作的紧急通知》。2月5日在地委农村工作会议上,地委书记马万令、副书记李焕庭、行署副专员王振国又专题安排了抗旱浇麦工作。2月9日,行署专员卢大伟在汝南县检查工作时指出要把抗旱浇麦作为当前的中心工作,与春节慰问、谈心活动结合起来,通过抗旱进一步密切党群关系。行署组织10个抗旱督导组,负责对全区抗旱浇麦工作督促检查。据统计,全区日出动劳力l00多万人,各种机械20多万台部,春节期间浇麦不停,全区抗旱浇麦630.8万亩,其中浇两遍水的面积192.1万亩,浇三遍的156.4万亩,直至3月上旬普降喜雨旱情基本解除。浇水增产效果非常明显,据上蔡县农业部门调查,浇三次水分别比浇二次水、一次水和不浇水的麦田增产24.8%、45.7%和156%;浇二次水分别比浇一水、不浇水增产16.8%和105%;浇一次水比不浇水增产75.7%。(三)及时防治病虫害。3月上中旬区内的两次强降水过程,一方面解除了旱情,有利于小麦苗情转化,但随着田间湿度增大,小麦纹枯病、蚜虫等病虫害严重发生,地委、行署对此极为重视,3月23日上午,行署专员卢大伟主持召开了麦田管理专家研讨会,根据专家意见,当天下午地委,行署即召开了麦田管理电视电话会议,要求迅速掀起以防治病虫害为中心的麦田后期管理高潮,各县市委把此项工作纳入政府行为,建立组织,统一协调解决防治过程中出现的难题。全区共投人资金542.6万元,其中财政拨款77.7万元。病虫发生3834.4万亩次,防治3022.1万亩,占发生面积的78.8%,其中236.9万亩实行了统一防治,结合病虫防治,组织进行“一喷三防”工作,即防治了病虫危害,又补充了小麦后期所需的营养,延长了叶片功能期,减少了干热风损失,全区共落实“一喷三防”面积738.6万亩,平均亩增收35.3公斤,增产14.6%,此外,根据小麦生长的不同时段,分类进行了常规管理,麦田中耕面积664.7万亩,占麦播面积的76.8%;追肥620.4万亩,占71.7%;化除366.2万亩,由于麦田化学除草最佳时期严重干旱,影响了化除进度和效果,面积较上年有所减少,防效也低于常年。化除平均亩增收20.9公斤,增产8.1%。

1999年,全区夏粮生产虽然在大灾之年获得了较好收成,但也存在一些不容忽视的问题:一是农业生产抗灾能力差。区内的农田水利设施,经数年努力有了较大改善,但由于发展不平衡,导致夏粮产量的明显差别。如西平县充分发挥农田水利设施的作用,全县77.6万亩小麦,有65万亩实现了足墒下种,达到了一播全苗,播后浇水54.8万亩,其中34.5万亩浇两遍水,12.5万亩浇三遍水,大灾之年全县小麦平均亩产35l.5公斤。泌阳县由于水利条件差,受旱面积大,播期拉得长,只有23%的麦田适时播种,加之播后持续干旱,管理困难,导致产量下降,全县夏粮平均单产仅205.2公斤。二是部分麦田肥料投入少,配比不合理。由于粮价过低,部分群众种田积极性下降,投入减少,尤其磷、钾肥,不仅适用面积减少,而且用量不足,这也是部分麦田倒伏的主要原因。三是部分麦田病虫草害危害严重。除天气干早等客观因素干扰防治外,部分农民群众对病虫草害防治重视不够,以防为主的意识不强,重治轻防,重虫轻病,甚至出现选药不对路,防治不及时造成严重减产的教训。如西平县环城乡邵庄村一农户,种植2亩豫麦49,每平方米仅有小麦198穗,计每亩13.2万穗,却有野燕麦324穗,每亩计21.6万穗,平均亩产190公斤,同比减收180公斤,减产48.6%。四是一技术措施落实不好,如个别地方播量偏大的传统陋习仍未根本改变;大型机械少,深耕面积小;部分麦田收获不适时,导致粒重下降;优质专用小麦面积小,直接影响效益的提高等,有待总结提高,以促进全区夏粮生产稳定、平衡增产。(王治安 胡国安)

【玉米生产】1999年,全区玉米在生长发育中后期,虽然遭受到严重的干旱,但由于各级领导的重视,广大干群狠抓以抗旱为主体,配套增产技术的落实,仍获得了较好的收成。全区玉米种植面积40l.13万亩,总产113.16万吨,平均亩产282.11公斤。与历史最高年份的1990年相比,面积减少18.2万亩,减少4.3%;总产减少7270吨,减少0.6%;亩产增加l0.5l公斤,提高3.9%。与上年相比,面积扩大39.21万亩,扩大l0.94%;总产增加63376吨,增加5.93%;亩产减少13.05公斤,减少4.4%。与前三年(1996—1998年,下同)平均相比,面积扩大43.08万亩,扩大12.03%;总产增加1313.66万吨,增加l3.72%;亩产提高4.2公斤,提高1.5%。在玉米生产中,还涌现出一批高产典型,西平县盆尧乡于营村于洪恩2亩掖单22号和二郎乡二郎村段庄段跃礼2亩澄海1号高产攻关田,经省著名玉米专家联合验收烘干,亩产分别达到711.5公斤、709.4公斤。西平、上蔡、汝南、遂平等县45个百亩高产示范方,平均亩产608.3公斤,34个千亩高产示范片,平均亩产557.9公斤,8个万亩示范区平均亩产528.3公斤。

l999年玉米新品种新技术引进研究,取得了有科学价值的宝贵资料,农业重大项目的实施获得了显著的成效。新品种比较试验结果,郑958、金海5号、3033、中原单32依次名列前矛。河南省夏玉米“112”工程落实83.6万亩,总产40.l2万吨,平均亩产479.9公斤,比对照田增产26.3%。夏玉米亩产5OO~700公斤栽培技术模式推广68.39万亩,总产35.45万吨,平均亩产518.3公斤,比对照田增产67.7%。紧凑型夏玉米栽培技术研究应用、农业部玉米丰收计划等重大项目都完成了各项经济技术指标。

1999年玉米技术培训着手早行动快,培训范围广、效果好,玉米间作套种面积比上年增加21.1%,配方施肥面积增加63.7万亩,合理密植覆盖率提高18.3%,病虫害防治率提高l4.4%。杜绝了丹玉13号和掖单2号的使用,郑单8号种植面积减少19.7%。澄悔1号、掖单22号、豫玉22号等高产优质玉米杂交新品种推广速度快,特别是优质蛋白玉米中单9409推广应用达全省领先水平。9月5~6日在西平县召开了“全省中单949现场观摩和经济交流会”,加快了全区玉米品种结构布局的调整和产业化进程,促使全区玉米生产跨入优质专用高产高效新台阶。 (刘凤群 张建立 张凤影)

【水稻生产】1999年,水稻生长中后期受到严重干旱,但由于认直落实配套增产技术,仍获得了较好的收成。全区水稻种植面积36.8万亩,比上年扩大1.19万亩,比前三年(1996~1998,下同)平均扩大1.46万亩,总产l3.83万吨,比上年减少1303吨,减少3%;亩产375.7公斤,比上年减少16.2公斤,减少4.1%,比前三年平均减少27.5公斤,减少6.8%。在水稻生产中重点落实了综合配套增产技术,一是压缩籼优63种植面积,积极扩大优质稻种植面积。二是大力推广旱育稀植、抛秧技术,提高秧苗素质,培育带蘖壮秧;三是推广宽窄行小兜密植增产技术,提高合理密植覆盖率。四是大力推广配方施肥技术,提高肥料利用率。五是改变大小漫灌不量习惯,推广节水灌溉技术。六是加强以二化螟为主的虫害防治工作,把枯心苗和白穗率压缩到最低限度。在水稻生产上又有新的突破,一是籼稻改粳稻力度大,成效显著。正阳县改种籼优63为豫粳6号5万余亩,平均亩产优质米稻432.5公斤,增效30%以上;泌阳县籼改粳示范60余亩,平均亩产达到631.2公斤。二是旱改水取得突破性进展。泌阳县沙刘店镇黄开示范区的500亩旱地改种水稻,平均亩产达到616.7公斤,亩产值超千元。其中290亩Ⅱ优501平均亩产达到754公斤。三是旱稻在生产中开始推广应用。确山县蚁峰乡种植的巴西陆稻平均亩产达到450公斤左右,最高亩产稻谷突破千斤,为全区种植业结构调整提供了科学依据。(张凤影 张建立 刘凤群)

180图

【大豆生产】1999年,全区大豆种植107.25万亩,总产12.37万吨,平均亩产115.4公斤。与上年相比,面积减少6.66万亩,减少5.8%;总产增加6101吨,增长5.2%,亩产提高121公斤,提高11.7%。与前三年(1996~1998年,下同)平均相比,面积减少7.37万亩,减少6.4%;总产增加8867吨,增长7.7%;亩产提高15.2公斤,提高15.2%。沁阳县、上蔡县种植面积最大,分别为26.67万亩、21.6万亩。上蔡县、遂平县平均亩产量高,分别为194.48公斤、119.31公斤。同时,还涌现出一批高产典型西平县酒店乡农业技术推广站引进的大Ⅱ新品种“兴农2号”在李孟银村委示范种植4.9亩,平均亩产达239公斤。泌阳县商邑乡农业技术推广站示范的大豆初花期喷施农用生化剂‘维他灵”8号,最高亩产达到22l公斤。西平县二郎乡二郎村委段庄18.5亩大豆,初花期喷施“维他灵”8号,平均亩产突破200公斤。全区大豆获得较高产量的主要原因,是以中豆19号、科丰34号为主导品种突出、覆盖率高;二是虫害防治及时,损失少;三是宽窄行种植和化学除草应用面积达;四是播种时墒情好,播种质量高,种植密度合理,实现了苗全、苗匀、苗齐、苗壮,基本上扭转了缺苗断垅现象;五是配方施肥面积的化促化控面积扩大,提高了大豆生产的科技含量。(张凤影 张建立 刘凤群)

【红薯生产】 1999年,红薯生长种后期遇到严重干早灾害性气候,对红薯生产影响根大。全区红薯种植面积75.26万亩,较前三年(1996~1998,下同)平均减少0.85万亩;总产(折粮,下同)19.48万吨,比前三年平均减少13506吨,减产6.5%;平均亩产258.87公斤,比前三年平均减少14.92公斤,减少5.4%。与上年相比,面积增加3.71万亩;总产减少5267吨,减少2.6%;亩产下降20.8公斤,下降7.4%。新蔡县、泌阳县种植面积最大,分别为24.42万亩和45.35万亩。新蔡县和正阳县总产最高,分别达到5.9万吨和3.26万吨,汝南县、确山县和上蔡县亩产最高,分别为392.78公斤、345.48公斤和305.6公斤,依次列前三名。在大早之年红薯生产获得较好收成的主要原因,一是水利条件改善、浇水面积扩大,二是扩大了耐旱高淀粉含量的豫薯7号种植面积,三是合理密植面积比上年增加21.4万亩;四是病虫害防治及时,减少了损失;五是配方施肥、增施钾肥面积分别提高了12.7%和15.6%。红薯生产栽培技术又有新突破:一是正阳县梁庙乡乐堂村叶东村民组叶启营以“868”红薯为母本、“万斤白”红曹为父率杂交育成的优质高产红薯新品种“梅营号”,开始在生产上推广应用,春薯亩产鲜薯6000公斤以上,夏薯亩产鲜薯3000公斤上下。二是红薯脱毒快繁技术开始在新蔡、泌阳确山、遂平等县引进应用。泌阳县委县政府对推广红薯脱毒技术非常重视,在红薯生产中实施“脱毒工程”,并在山乡日开红薯脱毒技术推广现场会,组织全县大力推广。该项增产新技术推广力度大、速度快,经济效益十分显著。(刘凤群 张建立 张凤影)

【油菜生产】1999年,在干旱、低温等多种自然灾害影响下,区内油菜生产获得较好收成。全区油菜收获面积7l.3l万亩,平均亩产93.4公斤,总产66536吨。与上年相比,面积减少15.2万亩,总产减少l9053吨,减产22.8%;亩产减少5.54公斤,减产5.6%;减产的原目主要是受气象因素影响,在油菜播种和生长发育前期受干旱困扰,遭遇有气象资料记载以来最严重的干旱灾害。10月初至翌年2月底,全区总降雨量为27~44毫米,仅相当于常年同期的l9~29%,造成区内油菜大面积缺苗断垅,20多万亩油菜绝收。3月9~22日,全区普遍出现低温天气,降温强度大,持续时间长,对油菜开花受精造成严重影响,使单株结荚数减少。5月9日出现次雷雨大风,部分县市出现冰雹,造成部分田块倒伏,使千粒重降低。在油菜生产中,主要落实了以下几项技术措施:一是推广优质高产新品种,重点推广了郑杂油一号、亲油一号、中油821、华杂四号等高产品种;二是扩大深耕面积,合理配方施肥,全区油菜深耕面积65.3万亩,占播种面积的91.58%,配方施肥47.4万亩,占播种面积的66.5%,一般亩施土杂肥2~3方,碳铵40~50公斤,过磷酚钙35~40公斤,氯化钾10~13公斤,硼肥1~1.5公斤;三是加强了田间管理,及时间苗、定苗,适时浇水,抗旱保苗,年前年后浇水112万亩次,除没水源的地方,普浇一至两次。另外,化学调控也得到应用,三叶期用100PPM多效唑叶面喷洒4.7万亩,病虫害防治96万亩次,为油菜丰收起了重要作用。(王玉霞 王永克)

181图

182图

【花生生产】 1999年,全区花生生产是继所史最高水平1995年之后的又一个丰收年,全区花生收获面积225.6万亩,总产494598吨,平均亩产219.24公斤。与上年相比,面积增加16.27万亩,增加7.8%;总产增加91248吨,增加22.63%;单产提高26.54公斤,增长11.38%。与前三年(1996~1998)平均面积大11.39万亩;总产增加84452吨;单产增加27.45公斤,增长14.33%.并涌现出一批高产乡、村及典型田块。平舆县老王岗乡种3万亩夏花生,全部采用麦垅点种,平均亩产300公斤;该乡赵埠口村240亩麦垅点种花生,总产86396公斤,平均亩产360公斤。确山县任店镇王班庄农民屈付林种3亩花生,总产120公斤,平均亩产400公斤在严重干旱年份,花生丰收的主要原因:(一)加大了花生栽培技术的推广力度,在花生主产县正阳、泌阳两县,率先推广花生地膜覆盖栽培2400亩,平均亩产350公斤,与露地栽培相比亩增花生果70公斤,增长25%,并出现了600公斤典型田块。(二)常规技术落实面积大,全日优良品种种植面积192.1万亩,占播种面积的85.2%;配方施肥面积218万亩,占播种面积的96.63%;早播面积l08.5万亩,占夏花生播种面积的48.1%,间作套种面积33.5万亩,占早播面积的30.88%,化学除草面积193.6万亩,占播种面积85.8%;病虫害防治面积506.6万亩次,占播种面积的224.13%。(三)技术培训工作扎实。地、县、乡分别邀请省、地专家讲课,抽调专业技术人员组成讲师团,深入乡村进行轮回培训,利用广播电视、报纸、印发技术资料、技术咨谢等形式,广泛进行技术宣传,全区举办各种类型的培训班200多期,印发技术资料50多万份,增强了农民的科技意识,提高了科学种田水平,对全区花生丰收起了巨大作用。(宋运海 王玉霞)

【芝麻生产】 1999年,在芝麻生长中,后期遭受严重早灾,但由于各级领导的重视和科技人员与广大农民共同努力,狠抓关键性增产措施的落实,芝麻生产仍获得较好的收成。全区收获面积161.12万亩平均亩产57.4公斤,总产9.25万吨。与上年相比,面积扩大29.92万亩,扩大22.8%,总产增加3.08万吨,增加49.81%,单产提高10.30公斤,增长21.95%。与前三年(1996~1998)平均相比,面积扩大31.88万亩, 扩大24.64%;总产增加3.42万吨,增加58.67%;亩产提高12.4公斤,增长26.38%,并涌现出不少高产乡、村及典型田块,平舆县臧楼村第一村民组128亩芝麻,总产12288公斤,平均亩产96公斤;该村农民徐文广种3亩豫芝4号平均单产112.5公斤;平舆县有23个村委亩产突破75公斤。在芝麻生产上,着重实施了高产攻关田,由领导干部和农技人员相结合,落实面积4.5万亩,平均亩产67.5公斤,较攻关田外亩增芝麻13.5公斤,增长25%。1999年,在芝麻生产中重点落实了以下技术措施(一)推广了豫芝4号、6号、8号、9号、10号等优质高产品种,种植面积156.29万亩,覆盖率达97%,(二)力争早播,合理密植,充分利用夏杂茬口,采取铁茬播种等手段,扩大早播面积,6月5日前播种面积114.4万亩,占播种面积的7l.l%,合理密植面积在90%以上,(三)实施科学施肥,合理配方,芝麻专用肥施用面积占播种面积的5l.3%;(四)采用化学除草控术,化除面积130.59万亩,占播种面积的8l.4%;(五)加强田间管理,适时打顶保叶,及时防治病虫害,控制了茎点枯和青枯病的发生和危害。 (王玉霞 张凤影)

183图

184图