第二章 经济体制改革

第一节 农村经济体制改革

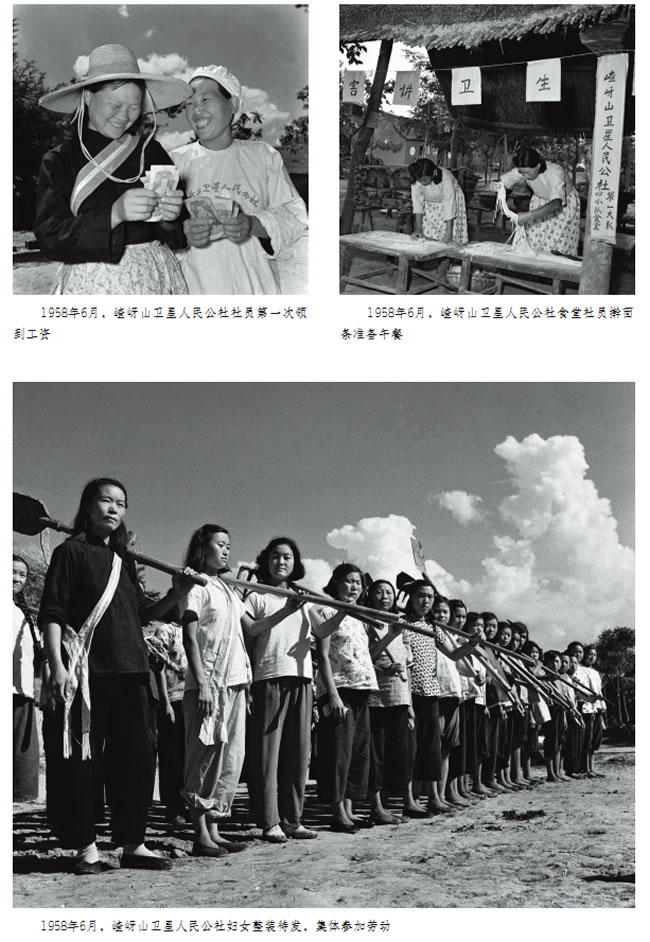

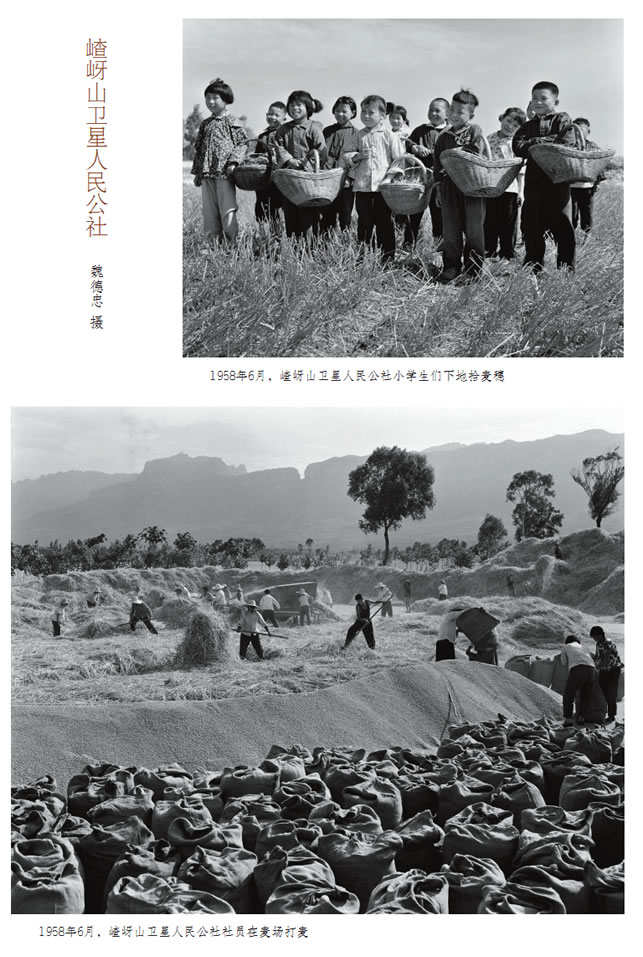

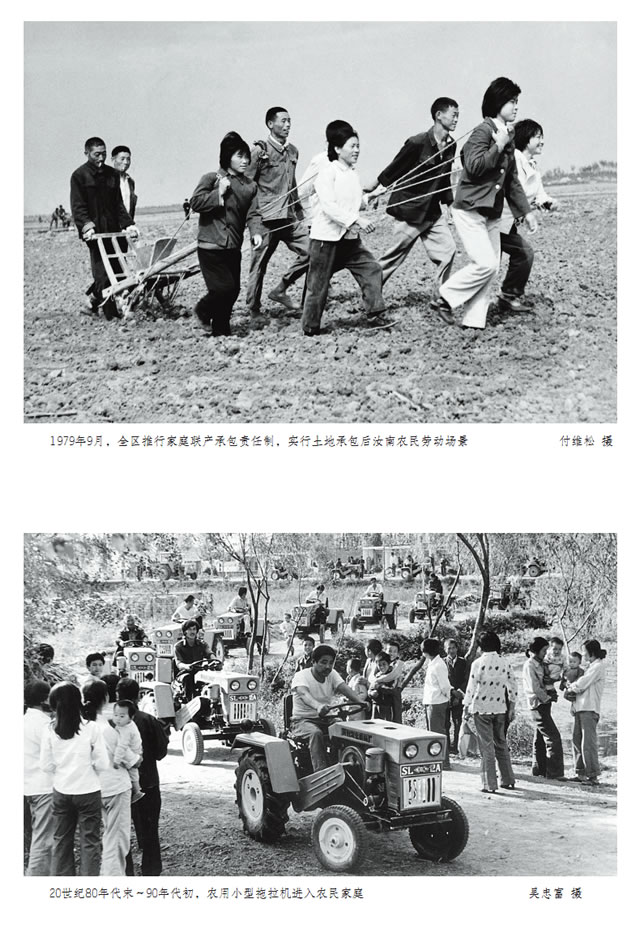

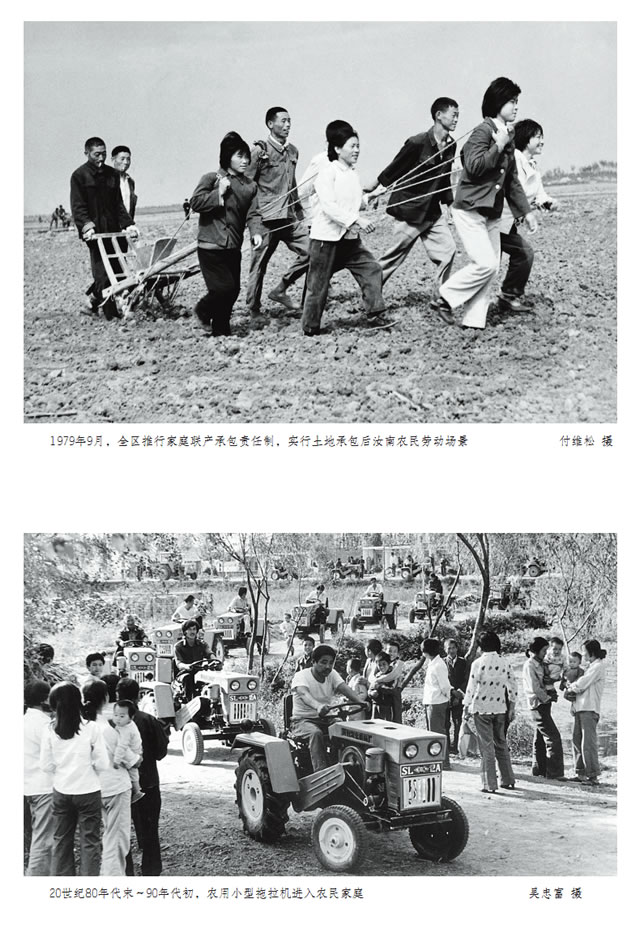

1979年1月,中共中央发出《关于加快农业发展若干问题的决定(草案)》和《农村人民公社工作条例(试行草案)》,明确“社员自留地,家庭副业和集市贸易是社会主义经济的必要补充,不得当作资本主义尾巴加以取缔”,并制定包括建立生产责任制在内的发展农业生产力的25项政策措施。省委也做出《关于农村若干经济政策的补充规定》。同年春,驻马店地区开始在农村推行以小段包工为主的生产责任制。9月,中共十一届四中全会正式通过《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定》。11月18日,地委召开各县(镇)委、公社党委第一书记、主管农业的书记、县(镇)农业部门负责人和部分先进大队代表,及地直各局委负责人参加的3级干部会议,学习中共中央《决定》,研究加快农业发展的主要措施。会议肯定的几种农业生产责任制形式包括:定额管理,小段包工;生产队对作业组实行“五定”(定劳力、定任务、定时间、定质量、定工分),多劳多得,不联系产量;生产队在“三不变”(所有制不变、核算单位不变、统一分配不变)、“三统一”(统一计划、统一投资、统一管理农业机械)的原则下,划分若干作业组,实行“六定”(定劳力、定土地、定耕畜、定农具、定产量、定工分)、“一奖”(超产奖)责任制,联系产量,超产奖励;大包干,即生产队对作业组定劳力、定土地、定耕牛、定农具,作业组向生产队包计划、包征购、包积累、包提留。同时,地委认为一心想生产队分田单干、包产到户、分口粮田的做法是错误的,要求予以纠正。

至1979年底,63%的生产队把自留地分到户,全区34594个生产队,有16895个实行小段包工,定额计酬;有1502个实行生产队对作业组“五定”;有1604个生产队定工到组,联系产量,超产奖励;有2255个生产队对作业组定劳力、定土地、定耕牛、定农具,组向队包计划、包征购、包积累、包提留,即大包干;有10466个生产队把部分易于计算产量的作物统一耕种,由管到收,定产到劳力,联系产量,实行奖罚;有223个生产队把全部作物由管到收定到劳力,联系产量,实行奖罚;采用其他形式的有1476个,其中73个生产队分田单干。但此时一些地方的干部怕犯右倾错误,在实行生产责任制上放不开手脚,全区37%的生产队仍将自留地归集体耕种,影响了社员生产积极性的发挥。

1980年10~12月,地、县、公社分别召开座谈会、三级干部会,研究进一步完善生产责任制问题。对包产到户(单干),不提倡,但允许继续实行。同时,根据上级政策,适当上调农副产品价格。当年底,全区实行包产到户或大包干的生产队有38%。随着形势的发展,社员群众纷纷要求改变联产到劳的责任制,实行大包干。地委要求县、社及时予以引导,有计划地搞统一经营,包干到户,避免出现放任自流现象。至1982年7月,全区农村实行统一经营、联产到劳的生产队占8%,包干到户的则达到91%。至1982年底,全区98%的生产队实行了包干到户的家庭联产承包责任制。1982年7月,地委在新蔡县召开全区调整土地和宅基地工作现场会,明确农村社队土地一律归集体所有,分配给社员的宅基地、自留地、责任田、责任山,社员只有使用权,没有所有权,不准买卖,不准转让,不准出租。调整承包土地,生产队要评议土地等级,确定10%左右的机动地块,每户承包土地应适当连片,以3至4块为宜,过多不便耕种管理。促进农村实行生产责任制过程中社员承包土地过于零碎,乱占耕地建房等问题的解决。1983年全区农业总产值18.7亿元,比上年增长41.2%。农村各种类型的生产专业户、经济联合体和社队企业蓬勃兴起,到1984年底,全区专业户发展到131113户,专业户和参加经济联合体农户已占总农户的13.72%,社队(乡镇)企业发展到5556个。

1985年1月17日,地委发出通知,要求各县(市)认真贯彻落实党中央、国务院《关于进一步活跃农村经济的十项政策》,改革农产品统派统购制度,调整农村产业结构,大力发展农村商品经济。1985年,全区经济作物种植占农作物总面积的比重由1984年的19.8%上升到23.26%;林木渔业产值占农业总产值比重由1984年的23.2%上升到26.8%;乡镇企业占农村经济总产值比重由1984年的14.6%上升到24.7%。

1991年,全区本着“实事求是、因地制宜、突出重点、综合配套、稳中求进、协调发展”的原则,以有利于发展农村商品经济,发展壮大集体经济,引导农民共同致富为基本要求,在稳定、完善家庭联产承包责任制的基础上,建立健全农业社会化服务体系;完善统分结合的双层经营机制,逐步壮大集体经济;发展完善农产品流通体制,逐步建立适应农村商品经济发展需要的运行机制。

1992年,驻马店地区的农村改革以发展农村商品经济为宗旨,进一步完善统分结合的双层经营体制,狠抓乡镇管理体制和农村社会化服务体系建设,促进农村经济的发展,在完善农民承包合同的同时,加强对荒山、荒滩、荒地、果园、牧场、河塘水面等承包合同的管理和监督,明确国家、集体和个人责权利关系,进一步发展农村集体经济。1993年,全区在巩固、完善和稳定农村基本经济政策的同时,积极推行以“三放一加强”(即放开农业种植权、放宽土地使用权、放活经营自主权,强化市场在农村经济中的调节作用)为重点的改革。积极推行农村股份合作制,年初,行署制定下发《驻马店地区关于大力发展农村股份合作企业的意见》,并颁布与之配套的暂行规定和实施办法。至12月底,全区农村股份合作企业发展到700余户。1994年,全区共发展较规范的农村股份合作制企业2097户,其中新建988户,改组1109户,股金总额达36亿元,实现利税12778万元。1995年,按照地委行署的部署,继续深化农村工作,积极推进乡镇综合改革试点的实施工作,选择20个乡镇作为地区综合改革试点;大力发展农村股份合作制企业,全年全区共发展农村股份合作企业3500户,其中西平县发展1200户;发展市场农业,搞活农村流通;以贸工农一体化为主体,健全农业社会化服务体系。全区县、乡(镇)、村、个体(联户)4级服务组织配套并在农村经济发展中发挥作用。

1996年,地委、行署制定《关于选择20个乡镇进行改革、发展、建设综合试点意见》。大力发展农村股份合作制企业,截止到12月底,全区农村股份合作企业4000多家。1997年,成立“地区乡镇综合改革试点工作领导小组”,积极推进农业产业化经济组织,试点镇区基础设施和面貌得到改观,综合经济实力进一步增强。1998年,继续积极稳妥推进22个改革、发展、建设综合试点乡镇工作。重新调整“地区乡镇综合改革试点工作领导小组”,制定下发《驻马店地区改革、发展、建设综合试点乡镇监测考核办法》《综合试点乡镇监测考核表》,促使试点工作健康有序进行。全区各试点乡镇从当地发展和建设的实际出发,有侧重地选择改革项目进行探索,改革干部人事制度,对机关人员实行择优录用、优化选择、明确职责、各尽其能,避免人浮于事的现象;在乡镇企业中大力推行股份制和股份合作制,组建企业集团;改进投资方式,建设多元化投资体制;加快对外开放步伐;推动农业产业化进程。2000年底,24个试点乡镇农业社会总产值达97.7亿元,比上年同期增长12.9%,其中乡镇企业总产值达到63.3亿元,较上年增长18.9%。农民人均纯收入达到1970元,较上年明显增长。

2001年,全市开始农村税费改革工作,至2002年底,农村税费改革取得阶段性成果,农民负担平均减轻37%。2004年,继续深化农村税费改革,全面落实农业税调整和直补政策,农民实际减负增收4.23亿元。2006年,全部免征农业税,农民负担大大减轻。2007年1月,驻马店市启动以“明晰所有权、放活经营权、落实处置权、确保收益权”为主要目标的集体林权制度改革试点工作。2008年,全面开始集体林权制度改革,重点从“三林”问题入手,突破体制障碍,优化资源配置。全市林业用地面积380万亩,其中集体林地294.26万亩,占林业用地总面积的77.4%。集体林地中,山区集体林地面积226.69万亩,平原集体林地面积67.57万亩。已承包到户面积184.24万亩,占集体林地总面积的81.3%。其中集体林拍卖面积33万亩,租赁经营30万亩,承包经营118.96万亩,股份合作造林17.04万亩,作价转让集体林经营权面积6万亩。集体林权制度改革进一步拓宽农民增收渠道和村财政收入,为推进全市社会主义新农村建设注入新活力。2011年,各县区和乡镇党委、政府认真贯彻落实上级林改工作部署,切实加强领导,采取得力措施,建立完善各项制度,强力推进集体林权制度改革。全市共完成337.09万亩集体林地的确权到户、登记发证工作,林改工作涉及人口466万人,涉及农户108.6万户,全市发放林权证9.9万本,林改宗地12.27万宗。10月25日全市林改主体任务已全面完成,并通过省政府检查验收。

第二节 企业制度改革

1979年4月,中央制定对国民经济实行“调整、改革、整顿、提高”方针。11月7日,地委转发河南省政府《关于地方工交企业扩大经营管理自主权试行办法》和《关于扩大集体所有制企业权力试行办法》,决定在正阳皮件厂、驻马店镇塑料厂、帽服厂、上蔡鞋厂、西平面粉厂等单位进行扩大集体所有制企业权力和扩大经营管理自主权试点工作。尝试在企业内部推行以承包为主要内容的各种形式的经济责任制,选点试行厂长负责制;国企小型企业普遍推行“全民所有、集体经营”的办法;一些小型零售商业和饮食服务业,改为国家所有,集体经营,集体和个人承包或租赁给个人经营;建筑行业实行招标承包。1980年4月,地委批转《关于坚决贯彻执行〈中共中央、国务院关于加强物价管理、坚决制止乱涨价的通知〉的通知》,要求全区开展物价大检查,按照中央精神,保证党的物价政策正确执行。同年,全区开始清退计划外用工,到1985年4月,全区按政策清退2.31万人,占职工总数的20%。

1984年12月,地委、行署制定《关于贯彻执行中共中央经济体制改革的意见》,决定把驻马店市和西平县作为全面改革的试点,以地区电表厂、地区化肥厂为实行厂长负责制的试点。1985年,以企业改革为主的城市经济改革逐步展开。推行厂长(经理)负责制,建立以承包为主的多种形式的经济责任制,对国营小型商业企业实行“改、转、租”;建立多种流通渠道、多种经济成分、多种经营方式的新型流通体制,坚持国营、集体、个人一齐上,强化市场竞争;开展多层次、多形式的横向经济联系,推进技术进步;搞好综合配套改革。当年,全区工业总产值9.65亿元,比上年增长41.91%;社会商品零售总额13.64亿元,比上年增长21.46%。

1992年4月和6月,地委、行署先后下发《关于加快改革开放步伐的意见》《关于进一步加快改革开放步伐,促使我区经济再上新台阶的意见》。全区企业改革以转换经营机制,把企业推向市场为主要内容,按照“统一安排,重点突破,试点先行,梯次推进”的思路,狠抓企业经营机制转换,大力推进企业内部“三项制度”(人事、劳动和分配制度)改革。积极进行投入产出总承包试点,上半年,选定地区运输公司、地区化工总厂、西平轴承厂等3家企业作为投入产出总承包试点。下半年,地区秀山水泥厂、龙山水泥厂、电表厂、塑料设备厂也相继签订承包合同。推行股份制试点,在1991年地区百货站商业大厦和亚西咖啡厂进行股份制试点的基础上,组建“驻马店中意化纤股份有限公司”“驻马店发时达股份有限公司”。通过试验和探索,大多数试点企业都获得较快发展。同时,抓好国有商业“四放开”(即放开国有商业的经营、价格、分配、用工)改革和小型企业的租赁经营,至1992年底,全区共有227户国有商业企业实行“四放开”经营。

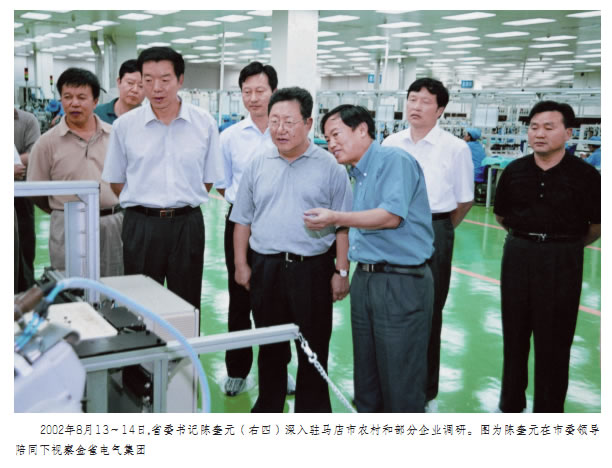

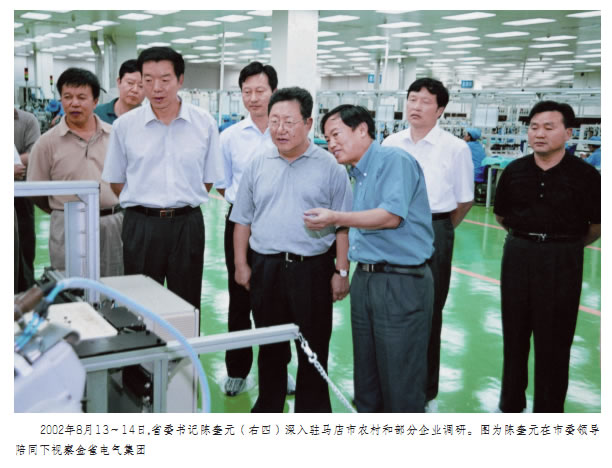

1993年,全区企业改革以实行股份制为突破口,积极探索多种资产经营形式,加快企业产权制度改革和企业组织结构的调整。制定《关于1123改革工程的意见》《关于积极推行股份制的意见》《关于地直企业推行股份制的操作意见》和《推行股份制试点若干问题的处理意见》4个相互配套的文件,明确推行股份制的目标、任务和有关政策规定。12月底,全区共审批股份制企业94户,其中国有企业改组19户,集体企业改组47户,新组建股份制企业28户,股本金额1.65亿元,个人股5446万元。同时还组建28家企业集团,对部分亏损严重或资不抵债企业进行破产、兼并或拍卖处理。全区国有商业企业全面推行以“三包两保六自主”(“三包”是指企业上缴包干,包国家资产保值增值、包技改还贷和老包袱有计划消化;“两保”是指保国家税收、各企业利润和管理费上缴;“六自主”是指自筹资金、自由组合、自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展)为主要内容的国有民营和公有民营改革。1993年,全区商、粮、供、贸、物5大系统实行国有民营和公有民营改革的6541户小型企业,一部分实现扭亏、减亏,少数企业实现扭亏为盈。1995年12月底,全区153户股份制企业75%以上运营良好。1996年,全区把国有企业改革作为整个经济体制改革工作的中心环节。地委、行署成立深化企业改革领导小组,相继出台《关于深化国有企业改革的实施意见》和《关于放活国有小企业若干问题的处理意见》,为全区企业改革提供领导保证和政策依据。抓好地区华中医药集团公司和地区植物油集团公司两家现代企业制度试点工作,进行国有独资有限公司的论证、报批和试运行工作,使两家企业顺利进入省百家现代企业制度试点企业行列。确山水泥厂、龙山水泥厂、秀山水泥厂3家企业共同发起组建按照现代企业制度要求、较为规范的企业集团“河南豫南水泥集团有限责任公司”。注重国有小企业的放开搞活和对现有股份制企业进行规范、完善,同时进一步加大城镇集体企业改革力度。1997年,全区县属国有企业493家(其中工业179家,商业314家),采取多种形式改制的有239家,占国有企业总数的48.4%。集体企业191家,采取多种形式改制的92家,占集体企业总数的48.2%。1998年,全区经济体制改革突出企业改革重点,全区国有集体企业295户(包括商办、粮办、工业企业),采取多种形式的241户,占81.7%。大型企业5家,5家大型企业中有3家按照《公司法》改为股份制企业。1999年成立的天方药业股份有限公司于2000年12月在上海证券交易所上市交易,成为全市首家股票上市企业。2001年,建立现代企业制度步伐加快,中小企业改制面达到70%以上。2003年,国企改革力度加大,全市140户拟改制企业中,有124户完成了改制任务,其他16户企业正在改制中。2004年,国企改革继续推进,全市140户拟改制企业中,有130户完成改制任务,占拟改制企业总数的94%。2005年,全市国有企业改制工作基本完成。2006年,国有企业改革稳步推进,全市140户拟改制企业有137户完成改制任务。2008年,国有企业改革继续深化,商贸、建筑、交通等领域改革全面启动。2009年,积极推进国企战略重组及地方铁路、供销系统等非工业企业改革,加快市直局属企业脱钩改制步伐。完成市影剧院、豫剧团转企改制和市文化市场综合执法改革工作,同时扩大招商,推动扩大出口带动。2010年,财政体制改革继续深化,财政管理的科学化、精细化水平进一步提高。公共资源交易体制改革成效明显,交易额突破100亿元,增收节支13亿元,金融服务和投融资平台建设得到加强,全市银行机构存款余额970.37亿元,贷款余额499.4亿元,利用资本市场融资29.33亿元,实现保险费收入48.24亿元。2011年,国有企业改革不断深化,12家国企完成改制任务。