人口变迁

【人口总量】 驻马店地区户口最早的文字记载见于《汉书·地理志》,后各朝各代由于战争、行政区划、人口迁移等原因,造成人口数量忽高忽低,极不稳定。

西汉时,汝南郡经过长期的休养生息和改善农业生产条件,成为全国最富庶的地区之一,人口也随之增加。西汉元始二年(2),汝南郡辖 37 县,县均 12475.32 户,户均 5.62 口。东汉时人口数量略有下降,东汉永和五年(140),汝南郡辖37 县2100788 口,县均 10931.03 户,户均 5.19 口。三国时期连年内乱,人口锐减,至西晋太康年间(280 ~ 289),汝南郡辖 15 县 25150 户,176050 口,县均 1676.7 户,户均 7 口。晋代战乱四起,境内户口进一步减少。南朝宋大明八年(464),汝南郡辖 11 县 11291 户,89349 口,县均1026.45户,户均7.91 口。东魏武定年间(543 ~ 550),汝南郡辖 8 县 15889 户,37061口。

隋时境内人口数量大增,隋大业五年(609),汝南郡 辖 11 县 152785 户,县均 13889.55 户,户均 5.17 口。隋末大乱,境内户口再次锐减,唐贞观十三年(639),蔡州辖10 县 12182 户,60415 口, 县 均 1218.2 户, 户 均 4.96 口。唐天宝元年(742),蔡州户口升至 8706l 户,460205 口,县均 8706.1 户,户均 5.29 口。宋崇宁元年(1102),蔡州辖10 县,98502 户,185013 口,县均 9850.2 户,户均 1.88 口。金元战争又使人口耗减。金代,蔡州辖 8 县 36093 户,县均4511.63 户。

元代汝宁府辖 5 县 7075 户,县均 471.67 户,区内人口降至有记载以来的最低点。明初大批移民迁至汝宁地区,境内人口有增。明天顺初年及嘉靖、隆庆年间汝宁府估计户数 41690 户。清初户口稍减,以后则持续增长。清乾隆六十年(1795),汝宁府人口 l241306 人,嘉庆二十五年(1820),人口增至 1934957 人。中华民国时期,人口缓慢增长,民国32 年(1943)区内人口 2640488 人,民国 35 年(1946)增�至 2781303 人。

新中国成立后,在社会经济条件发生巨大变化的同时,人口也以前所未有的速度增长。1950 年底至 1952 年底,全区人口由 3965515 人增加到 3973372 人,递增率为 1.0‰,社会经济发展和人口变动处在恢复阶段。随着 3 年经济恢复和进行大规模的经济建设,人民生活安定,人口亦快速增长。1953 年初至 1954 年底,区内人口净增 247753 人,年增长率分别为29.5‰和 31.9‰,出现第一个人口增长高峰,全区总人口达到 4221125 人。1955 年初至 1959 年底,全国人民集中力量发展社会主义生产力,工农业产值明显提高,市场繁荣,物价稳定,人民生活显著改善,全区人口处于稳定增长阶段。5 年间人口增加 265652 人,递增率为 12.3‰,总人口达到 4486777 人。1960 年初至 1961 年底,严重的自然灾害和“大跃进”的消极影响,给经济建设和人民生活造成严重困难。1960 年人口出生率骤然下降,死亡率急剧上升,全区总人口由 1959 年底的 4486777 人降至1960 年 底 的 4121931 人。1961 年 底 人 口 回 升 至 4132366人。1962 年初至 1974 年底,由于人口补偿性生育及“文化大革命”的无政府状况,人口增长失控,造成全区人口恶性增长,年平均递增率为 27.4‰,出现新中国建立以来人口增长的第二个高峰,其中 1962 年人口自然增长率为50.09%,较 1954 年的高峰值高出 18.38 个千分点,1974年底人口总量达到 5873180 人。1974 年全国开始实行计划生育,1975 年 8 月全区遭受特大洪灾,人民生命财产遭受严重损失。之后,人口增长得到一定控制,1979 年底人口达到 6460777 人,较 1974 年底净增人口 587597 人,年均递增率为 19.25‰,较前 13 年的人口增长率下降 8.16 个千分点。1980 年初至 1985 年底,全区人口增长已开始由高出生、高自然增长向低出生、低自然增长过渡,年平均增加人口 88081 人,年均递增率为 12.86‰,1985 年底全区总人口为 6950122 人。

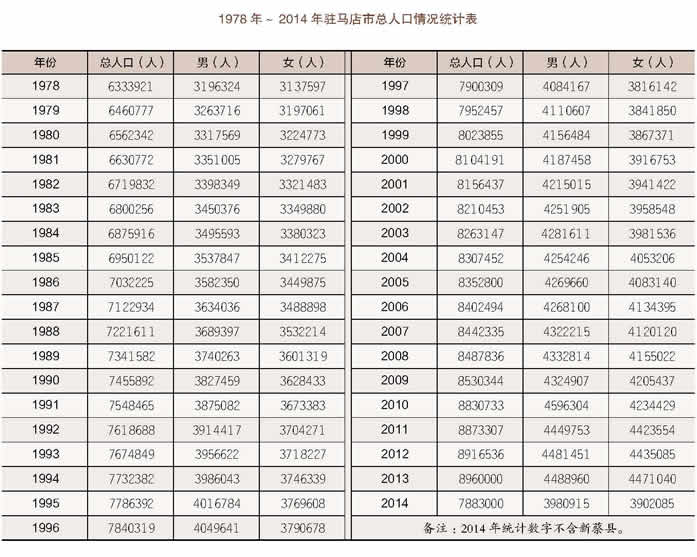

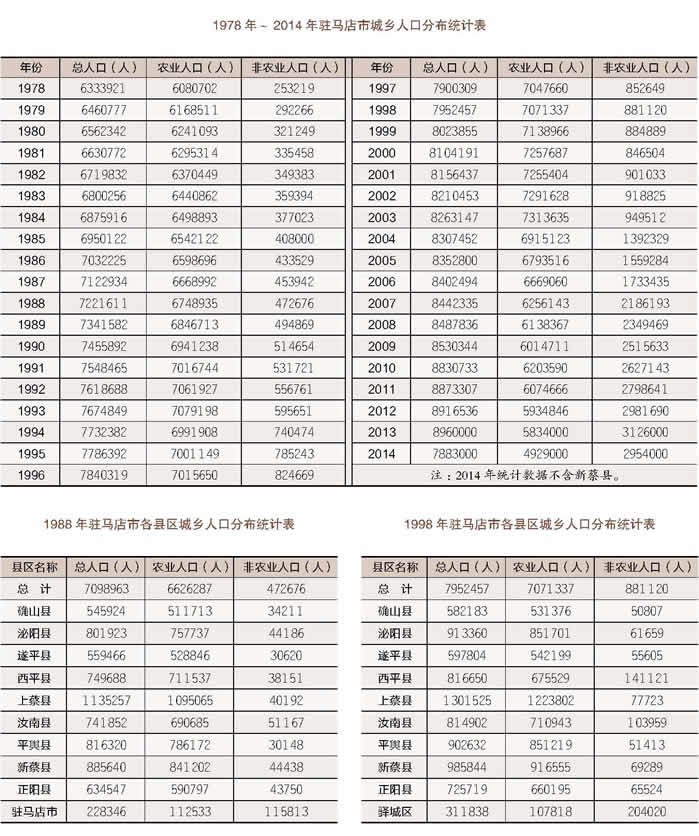

1988 年,全市总人口为 722.16 万人,较 1978 年增加88.77 万人,人口自然增长率为 14.64‰ ;1998 年,全市总人口为 795.52 万人,较 1988 年增加 73.08 万人,人口自然增长率为 7.26‰ ;2008 年,全市总人口为 848.78 万人,较1998 年增加 53.54 万人,人口自然增长率为 5.38‰ ;2012年,全市总人口为 891.65 万人,较 2008 年增加 42.87 万人,人口自然增长率为 4.86‰。2013 年,全市总人口 896 万人,2014 年为 788.3 万人(不含新蔡县)。

【人口分布】 区域分布 :驻马店人口分布由于各县(市)自然条件和社会条件的差异而极不平衡。1953 年年中,上蔡人口超过 60 万,西平、平舆、新蔡、汝南、泌阳人口在40 万~ 50 万,正阳、遂平、确山人口在 30 万以上,驻马店市近 3 万人。1982 年第三次人口普查时,人口最多的上蔡县总人口为 105.74 万人,新蔡县总人口为 81.6 万人,平舆县总人口为 75.34 万人,泌阳县总人口为 74.28 万人,西平县总人口为 71.4 万人,汝南县总人口为 70.45 万人,正阳县总人口为 59.09 万人,确山县总人口为 52.83 万人、遂平县总人口为 51.64 万人,驻马店市总人口数量最少,为14 万余人。1985 年,上蔡 109.96 万人,新蔡 84.40 万人,平舆 79.59 万人,泌阳 76.81 万人,西平 73.15 万人,汝南72.3l 万人,正阳 60.80 万人,确山 59.39 万人,遂平 53.69万人,驻马店市 14.95 万人。

1990 年第四次人口普查,全区总人口为 738.45 万人,其中,上蔡县总人口为 118.01 万人,新蔡县总人口为 92.75万人,平舆县总人口为 84.83 万人,泌阳县总人口为 84.15万人,汝南县总人口为 77.31 万人,西平县总人口为 76.53万人,正阳县总人口为 66.61 万人,遂平县总人口为 57.46万人,确山县总人口为 55.88 万人,驻马店市总人口为24.92 万人。

2000 年第五次人口普查,全市总人口为 808.77 万人。上蔡县和新蔡县均突破百万人口,总人口分别为 132.7 万人和 100.16 万人 ;平舆县总人口为 92.81 万人,泌阳县总人口为 92.45 万人,西平县总人口 82.89 万人,汝南县总人口为82.81 万人,正阳县总人口为 73.53 万人,遂平县总人口为60.66 万人,确山县总人口为 59.02 万人,驿城区总人口为31.74 万人。

2010 年第六次人口普查时,全市总人口为 882.34 万人。有 3 个县突破百万,上蔡县总人口为 147.76 万人,新蔡县总人口为 110.19 万人,泌阳县总人口为 101.47 万人 ;平舆县总人口为 98.05 万人,西平县总人口为 86.98 万人,汝南县总人口为83.27 万人,正阳县总人口为 80.63 万人,驿城区总人口为 66.01 万人,遂平县总人口为 55.76 万人,确山县总人口为 52.22 万人。(说明 :2009 年 ~ 2010 年期间,泌阳县老河乡、沙河店镇、板桥镇行政区域整体划归驿城区管辖 ;确山县蚁蜂镇行政区域整体划归驿城区管辖。区划调整后,驿城区区域面积扩大,总人口超过确山县。)

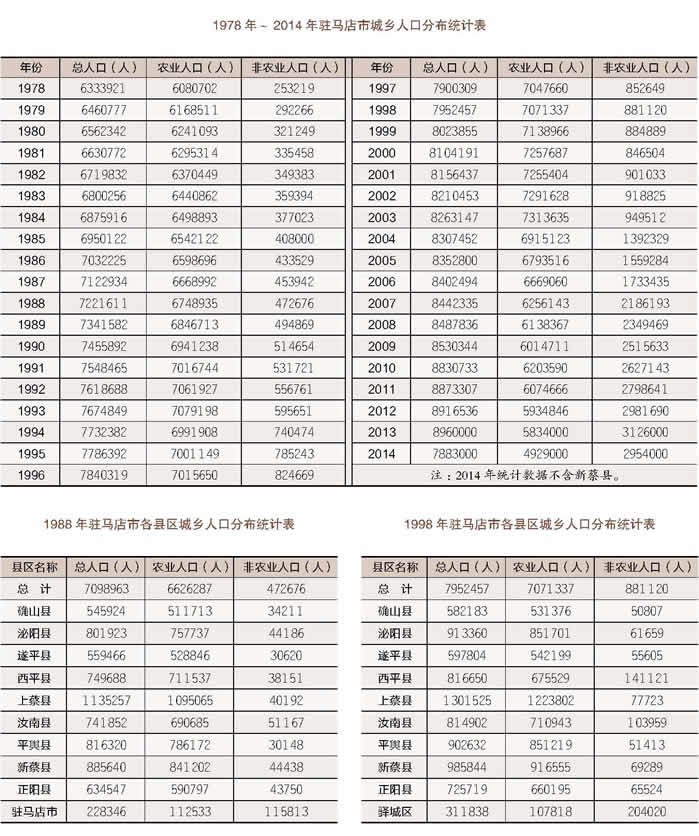

城乡分布 :驻马店系农业区,人口绝大多数居住在农村,市镇人口比重一向较低。1950 年全区农业人口 3168.2 万人,占总人口的 92.9%,非农业人口 28.3万人,占 7.1%。且有部分非农业人口居住在农村。1954年农村人口404.4 万人,占总人口的 95.8%,城镇人口 17.7 万人,占 4.2%。20 世纪50 ~ 70 年代,严格限制农村人口进入城市,市镇人口增长较慢。1964 年人口普查时,全区 4298781 人,其中 :市人口 36184 人,镇人口 135407 人,农村人口 4127190 人,分别占总人口的 0.84%、3.15%和 96.01%,市镇人口比重较50 年代有所降低。20 世纪 70 年代末,实行改革开放政策,农业生产率不断提高,工商交通运输及其他事业迅速发展,农村人口逐渐向市镇转移。1982 年人口普查时,全区总人口 6624581 人,其中:市人口 141973 人,镇人口250415人,农村人口6232193 人,分别占总人口的 2.14%、3.78%和94.8%。市镇人口比重由 1964 年的3.99%升至5.92%。随着改革开放的不断深入,市镇人口比重明显提高。1985 年全区 695 万人,其中市镇人口 44.6 万人,占 6.42%,农村人口 650.4 万人,占 93.58%,城乡人口比重依然悬殊。

1990 年后,在“严格控制大城市,合理发展中等城市,积极建设小城市”的城镇化建设方针指导下,驻马店市农村人口向城镇人口的转移速度比较快,城镇人口的比重明显提高。1978 年,全市农业人口 608.07 万人,比重为 96%,非农业人口 25.32 万人,比重为 4% ;1988 年,全市农业人口674.89 万人,比重为 93.45%,非农业人口 47.27 万人,比重为 6.55% ;1998 年,全市农业人口为 707.13 万人,比重为88.92%,非农业人口为 88.11 万人,比重上升到 11.08% ;2008 年,全市农业人口为 613.84 万人,比重为 72.32%,非农业人口为 234.95 万人,比重为 27.68% ;2012 年,全市农业人口为 593.48 万人,比重为 66.56%,非农业人口为 298.17 万人,比重为 33.44%,城镇化率达 11.1%。2013 年,全市城镇化率为 34.89%。2014 年,全市城镇人口 252 万人,城镇化率 36.36%,较上年增长 1.47%,仍低于全省城镇化率。 �

【人口密度】 两汉元始二年(2),汝南郡人口密度每平方公里 70 人。东汉永和五年(140)人口密度为每平方公里60.9 人。清嘉庆二十五年(1820)汝宁府人口密度每平方公里 134.37 人。民国 35 年(1946)全区人口密度为每平方公里 207.3 人。

新中国成立后,社会生产力得到解放,人口密度逐年提高 , 在全省范围内比较,驻马店是一个人口相对稠密的地区。1953 年人口普查时全区人口密度为每平方公里 270 人,西平县人口密度达到 454 人/平方公里,确山最低为 149 人/平方公里。1964 年全区升至每平方公里 287 人,西平县达到每平方公里 515 人,确山县最低为每平方公里 184 人。1978 年,全市人口密度为 419 人 / 平方公里,以后每年都以 3 ~ 5 人的速度在不断增加。1982 年第三次人口普查时,全区人口密度达到每平方公里 442 人,分别比第一、二次人口普查时提高 63.7%和 54%。以平舆和新蔡提高最快,均在 60%以上。驻马店镇(现驿城区大部)人口密度高达 1775 人/平方公里 ,上蔡 712 人/平方公里,西平 708 人/平方公里,平舆、新蔡、遂平超过 450 人/平方公里,远远超过英国(229 人/平方公里)、西德(247 人/平方公里)、荷兰(346 人/平方公里)、比利时(323 人/平方公里)等以人口稠密著称的西欧工业发达国家的水平。

1988 年,全区人口密度为 479 人 / 平方公里 ;1998 年,全区人口密度为 528 人 / 平方公里 ;2008 年,全市人口密度为 563 人 / 平方公里 ;2011 年,全市人口密度为 588 人 / 平方公里。从地域范围来看,2011 年,上蔡县总人口 149 万人,拥有国土面积 1529 平方公里,人口密度达到 972 人 / 平方公里,是全市人口最稠密的地方 ;西平县总人口 88 万人,拥有国土面积1090 平方公里,人口密度为 803 人 / 平方公里,为全市第二 ;平舆县总人口 99 万人,拥有国土面积 1281 平方公里,人口密度为 770 人 / 平方公里 ;新蔡县总人口 111万人,拥有国土面积 1453 平方公里,人口密度为 762 人 / 平方公里 ;驿城区总人口 78 万人,拥有国土面积 1225 平方公里,人口密度为 639 人 / 平方公里 ;汝南县总人口 84 万人,拥有国土面积 1502 平方公里,人口密度为 558 人 / 平方公里;遂平县总人口 55 万人,拥有国土面积 1071 平方公里,人口密度为人 /516 平方公里 ;正阳县总人口 81 万人,拥有国土面积 1889 平方公里,人口密度为 429 人 / 平方公里 ;泌阳县总人口 90 万人,拥有国土面积 2345 平方公里,人口密度为 384 人 / 平方公里 ;确山县总人口 53 万人,拥有国土面积 1701 平方公里,人口密度为 313 人 / 平方公里。2014 年,全市(不含新蔡)人口密度为 539 人 / 平方公里。

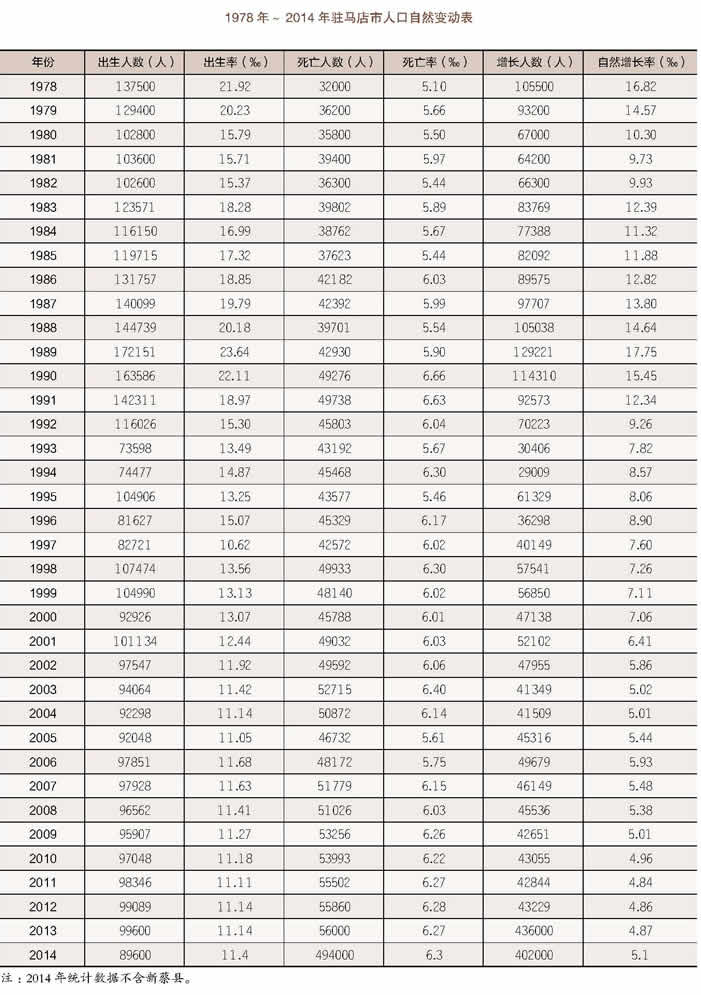

【人口自然增长】 新中国成立后,人民在政治上当家做主,随着经济建设的恢复、发展和日益繁荣,人民生活不断改善,医疗保健水平和女妇生育水平迅速提高,全区人口出生率除个别特殊年份外,长期保持较高水平,死亡率保持较低水平。1950 年~ 1952 年,人口出生率提高 6.63 个百分点,其间出生 30.4 万人,年均 l0.13 万人;全区死亡 6.56万人,年均 2.19 万人,年均死亡率为 5.6‰。全区人口自然增长 23.84 万人,年均增长 7.95 万人,年均自然增长率20.37‰,其中 1952 年出现新中国成立后全区人口自然增长的第一个高峰,人口自然增长率为 24.78‰。1953 年自然增长人口 4.92 万人,自然增长率降至 12.38‰。1954年出现新中国成立后第一个出生高峰,出生率高达 45.05‰,当年出生 18.72 万人。自然增长率达到 3l.7l‰,增加人口13.18 万人。1955 年~ 1958 年,全区出生 57.14 万人,年均 14.29 万人,出生率高而稳定,年均出生率达 32.95‰。 其间,由于危害人民健康的烈性传染病和流行病未能彻底消灭,死亡人口有所增加,全区死亡 33.21 万人,年均 5.54万人,年均死亡率 13.01‰。全区自然增加人口 33.74 万人,年均 8.44 万人,年均自然增长率 19.44‰。1959 年~ 1961 年,全区受严重自然灾害和“大跃进”的影响,人民生活困难,出生率由 1958 年的 36.17‰降至 1960 年的 8.51‰。其间出生 22.76 万人,年均 7.59 万人,年均出生率 17.60‰。死亡人口骤增,3 年死亡 48.6 万人,其中 1960 年死亡 37.68万人,死亡率高达 87.54‰。全区人口自然增长骤降,1960年人口出现负增长,自然增长率为- 79.03‰。由于 20 世纪 60 年代初的补偿性生育和“文化大革命”期间的盲目生育,人口出生率始终保持在 30‰以上。1962 年创最高出生记录,达到 59.93‰,死亡率 9.84%,自然增长率高达50.09‰,当年人口增加 21.39 万人。1963 年~ 1974 年,全区人口处在较为稳定的高增长阶段,其间自然增长人口163.21 万人,年均13.60 万人,年均自然增长率 27.44‰。1974 年起,开始实行生育的计划管理,出生率、死亡率双双下降,至 1985 年,出生率为 17.32‰ ;其间出生 153.59万人,年均 12.80 万人,年均出生率 20.19‰。1975 年 8 月,全区遭受历史上罕见的特大洪水袭击,人民生命财产损失惨重,当年死亡 5.67 万人,死亡率较上年提高 2.95 个千分点,高达 9.56‰。1976 年~ 1985 年死亡 37.05 万人,年均 3.7l万人,年均死亡率 5.69‰。1975 年~ 1979 年自然增长呈下降趋势,5 年间自然增长人口 49.95 万人,年均 9.99 万人,年均自然增长率 16.24‰。

1978 年 ~ 1988 年为高生育阶段, 年均出生率超过20%,年均出生人口近 14 万人。1992 年后,由于计划生育工作的深入开展和人们计生观念的普遍增强,全区人口出生率降到了 10‰~ 15‰的低生育水平上。1998 年,全市出生人口为 10.75 万人,出生率为 13.56‰ ;2008 年,全市出生人口为 9.66 万人,出生率为 11.41‰ ;2012 年,全市出生人口为 9.91 万人,出生率为 11.14‰,保持低生育水平。其间人员死亡率均保持较低水平,1978 年,全市死亡人口 3.2万人,人口死亡率为 5.1‰,自然增长人口 10.55 万人,自然增长率 16.82‰ ;1988 年,全市死亡人口 3.97 万人,死亡率 5.54‰,自然增长人口 10.5 万人,自然增长率 14.64‰ ;1998 年,全市死亡人口 4.99 万人,死亡率 6.3‰,自然增长人口 5.75 万人,自然增长率 7.26‰ ;2008 年,全市死亡人口 5.1 万人,死亡率 6.03‰,自然增长人口 4.55 万人,自然增长率 5.38‰ ;2012 年,全市死亡人口 5.59 万人,死亡率6.28‰,自然增长人口 4.32 万人,自然增长率 4.86‰。2013 年,全市人口出生率为 11.14‰,死亡率 6.27‰,自然增长率为4.87‰。2014 年,全市人口出生率为 11.4‰,死亡率 6.3‰,自然增长率为 5.1‰。

【人口迁移】 秦汉时期,曾有大批人口迁徙。西汉元始二年(2),汝南郡人口达 200 多万,居全国之首。东汉末年及三国时期,战事频繁,民众为避乱而外移。西晋时期,西北少数民族战至中原,区内世家大族纷纷组营迁居富庶的江南。南北朝时期,连年战乱,无数民众离乡南迁,汝南郡“遍地皆蒿草,十里无人烟”。北宋建立后,为恢复农业生产,相继从晋(今山西省临汾一带)、云(今山西省大同一带)、朔(今山西省朔县)向蔡州移民。明朝时期,明太祖下令把太湖流域和山西无地农民迁到豫南,区内各县接收大批移民。新中国成立前夕,少数国民党军政人员随国民党军队南逃,有的定居香港或台湾地区。20 世纪 50 年代,响应中共中央关于“人口密集的省、地、县市区要移民垦荒,开发边疆”的号召,1956 年~ 1960 年上蔡、西平、遂平、确山、汝南、平舆、新蔡 7 县向边疆移民 68482 人,多数是 18 周岁~ 30 周岁的青壮年。其中 :移往新疆 24613 人,移往甘肃 29058 人,移往青海 14811 人。1964 年前后,绝大多数人离开边疆返回原籍。

1978 年后,驻马店人口迁移主要有政策性迁移,分配、调动工作是主要原因,迁移数量少,迁入人口大于迁出人口。20 世纪 80 年代中期,经济建设快速发展,人口迁移和流动活跃起来,迁移原因发生了重大变化,迁移和流动人口数量逐年增多。1986 年全市迁入 12.94 万人,迁出 10.49 万人。1990 年,全市迁入 12.5167 万人,迁出 7.89 万人。在人口迁移中,青壮年是迁移人口的主体,占迁移人口的一半以上,多数是考入驻马店市各大中专院校的学生,务工经商、工作调动、分配录用等是人口迁移的主要原因。20 世纪 90 年代后,人口流动速度加快,显著特点是农村大量剩余劳动力的转移,迁出人口逐渐多于迁入人口。2000 年全市迁移人口规模达到 26.1 万人(5 年前常住地变更),其中,迁入 15.6万人,外出人口规模达到了 81.1 万人。2010 年,全市离开户口登记地半年以上,户口登记地在外乡镇街道的人口有50.6 万人,其中户口登记地在省内的人口有 49.1 万人,户口登记地在省外的人口有 1.5 万人。全市户籍人口 882.3 万人,外出半年以上人口 210.7 万人,占总人口比重的 23.88%。

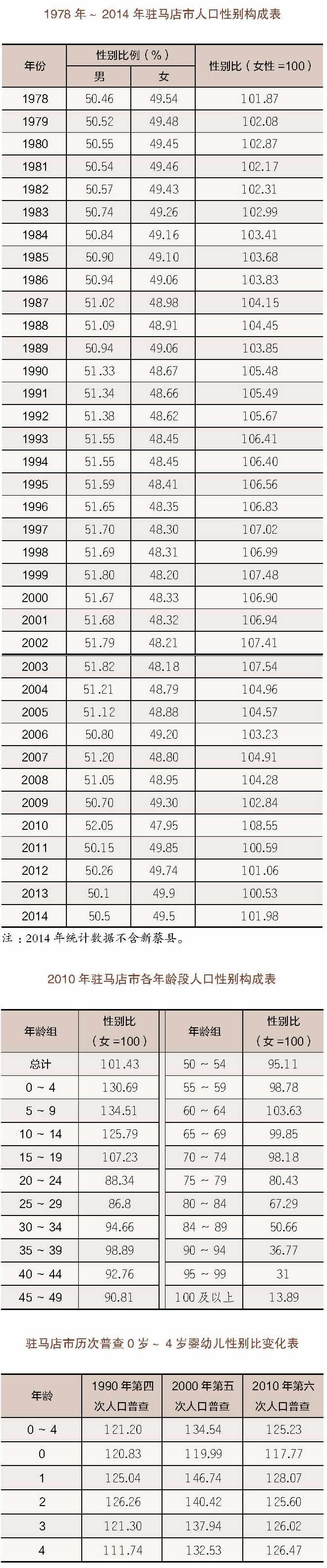

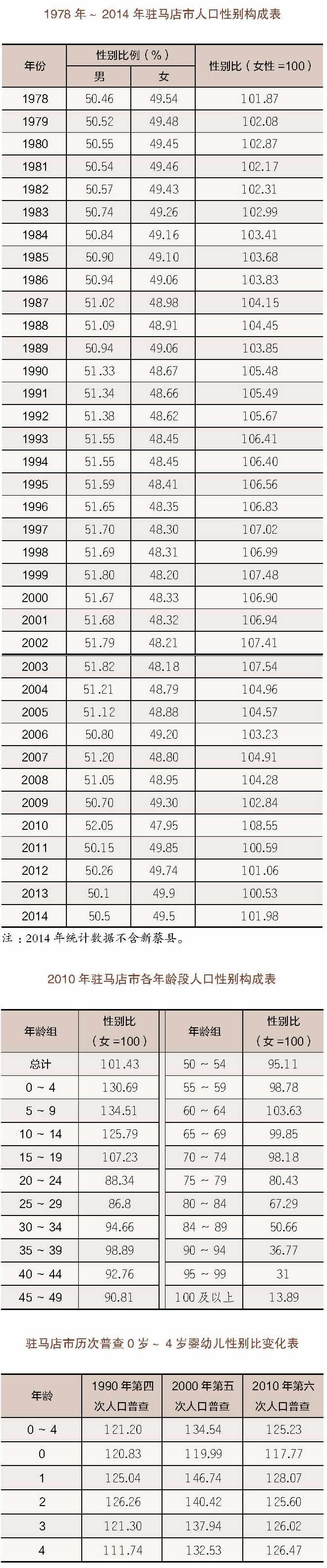

【人口构成】 性别构成 :1950 年~ 1959 年 , 全区年平均人口 421.3 万人,其中男性 211.9 万人,女性 209.4 万人,年均性别比(以女性为 100,男性对女性的比例)为 101.19,且年度间变化不大,最高年份为 102.81, 最低年份为100.70。1964 年人口普查时,全区人口性别比为 99.40。0 岁~ 5岁婴幼儿性别比为 100.88, 其中 :0岁组 101.08,1岁组 101.77,2 岁组 105.09,3岁组 101.87,4岁组 112.25,5岁组 112.25。其特点是 0 岁~ 3 岁组性别比低,4 岁~ 5 岁组性别比高。20 世纪 70 年代,全区年平均人口为 596.5 万人,其中男性 299.8 万人,女性 296.7 万人,性别比由 1971 年的99.85 升至 1979 年的 102.06。年均性别比为 101.04。1978 年,男女性别比为 101.87,性别比例男性为 50.46%,女性为49.54% ;1980 年~ 1985 年全区年平均人口 675.7 万人,其中男性 342.6 万人。女性 333.1 万人,年均性别比为 102.84,呈稳定上升趋势,0 岁~ 3 岁婴儿性别比偏高。1982 年普查时,全区人口性别比为 102.46,低于全国(106.28)和全省(104.06)。0 岁~ 5 岁婴幼儿性别比为 107.22,接近全国(107.10),低于全省(108.07)。其中 :0 岁组 108.95,1 岁组 108.93,2岁组 108.50,3 岁组 106.84,4 岁组 105.22,5 岁组 105.56,0 岁~ 3 岁组性别比偏高且呈发展趋势。1988 年,男女性别比为 104.45,性别比例男性为 51.09%,女性为 48.91%。

1990 年第四次人口普查,全区 0 岁~ 4 岁婴幼儿性别比为 121.2,性别比按婴儿年龄划分为,2 岁、1 岁、3 岁、0 岁、4 岁,性别比分别为 126.26、125.04、121.3、120.83、111.74。从 1991 年开始,全区人口性别比超出常值,年均在 105 以上,总人口性别构成升高已成趋势。1998 年,男女性别比为 106.99,性别比例男性为 51.69,女性为 48.31。2000 年第五次人口普查,全市 0 岁~ 4 岁婴幼儿性别比为134.54, 性 别 比 按 婴 儿 年 龄 划 分 为,1 岁、2 岁、3 岁、4岁、0 岁,性别比分别为 146.74、140.42、137.94、132.53、119.99。全市总人口性别比达到 107.06 ;2000 年后,人口性别构成上升的势头得到有效控制。2008 年,男女性别比 为 104.28, 性 别 比 例 男 性 为 51.05%, 女 性 为 48.95%。2010 年人口普查时,全市常住男性人口为 3641114 人,占50.36% ;女性人口为 3589630 人,占 49.64%。总人口性别比为 101.43。全市 0 岁~ 4 岁婴幼儿性别比为 125.23,性别比按婴儿年龄划分为,1 岁、4 岁、3 岁、2 岁、0 岁,性别比分别为 128.07、126.47、126.02、125.6、117.77。全市人口性别构成在各个年龄阶段上表现不同, 0 岁~ 4 岁年龄阶段上性别构成偏高,15 岁~ 64 岁年龄阶段的性别构成位于平均值,65 岁及以上年龄段的性别构成偏低,且随年龄越大,性别比越低。 2012 年,男女性别比为 101.06,性别比例男性为 50.26%,女性为 49.74%。2014 年,男女性别比为101.98,性别比例男性为 50.5%,女性为 49.5%,与 2013 年基本持平。

年龄构成 :20 世纪 30 ~ 40 年代,由于连年战乱和自然灾害的影响,全区人口处在高出生、高死亡的稳定发展时期。1951 年后,出生率上升,死亡率大幅度下降,出现1952 年~ 1955 年的生育高峰和 1962 年的补偿性生育,全区人口年龄构成在 1964 年人口普查时,0 岁~ 14 岁组人口占总人口的 40.12%,15 岁~ 64 岁组人口占 56.87%,65 岁以上组占 3.01%,老少比(指 65 岁及 65 岁以上人口除以 0岁~ 14 岁人口)为 7.5%,平均年龄 24.98 岁,按国际通用人口年龄类型标准衡量,属年轻型。1963 年~ 1974 年的生育高峰期过后,1975 年起,低年龄组人数陆续减少,全区人口的年龄构成开始由原来的一贯增长转变为逐渐缩减的再生产类型。1982 年第三次人口普查,全区人口按年龄比重划分,0 岁~ 14 岁、15 岁~ 64 岁、65 岁及以上人口所占比重分别为 37.55%、57.44%、5.31%,老少比为 14.24%,人口中位数为 19.2 岁,年龄类型为年轻型向成年型过渡。 全区青壮年人口的比重由 1964 年的 56.87%上升至 1982 年的 57.6l%,总负担系数(15 岁~ 64 岁人口负担 0 岁~ 14岁人口和 65 岁及其以上人口的数值)由 1964 年的 75.83%下降到 1982 年的 73.58%,其中每百个 15 岁~ 64 岁人口负担 0 岁~ 14 岁人口,1964 年为 70.54 人,1982 年为 64.68 人;每百个 15 岁~ 64 岁人口负担 65 岁及 65 岁以上人口,1964年为 5.29 人,1982 年为 8.90 人。全区总人口中,0 岁~ 3岁婴幼儿528.066 人,占总人口的 7.97%,比 1964 年下降 5.27 个百分点,比重显著降低 ;4 岁~ 6 岁学龄前儿童443182 人,占全区总人口的 6.69%,较 1964 年上升 1.79个百分点,比重明显提高。

1990 年第四次人口普查,全区人口按年龄比重划分,0 岁~ 14 岁、15 岁~ 64 岁、65 岁及以上人口所占比重分别为 27.99%、65.76%、6.25%,与第三次人口普查相比,0岁~ 14 岁人口比重下降 9.56 个百分点,15 岁~ 64 岁人口比重上升 8.32 个百分点,65 岁及以上人口比重上升 0.94 个百分点 ;老少比为 22.33%,较第三次人口普查上升 8.09 个百分点 ;人口年龄中位数 23.4 岁,较第三次人口普查延长了 4.2 岁,属于成年型人口类型。2000 年第五次人口普查,全市人口按年龄比重划分,0 岁~ 14 岁、15 岁~ 64 岁、65岁及以上人口所占比重分别为 25.06%、67.02%、7.92%,与第四次人口普查相比,0 岁~ 14 岁人口比重下降 2.93 个百分点,15 岁~ 64 岁人口比重上升 1.26 个百分点,65 岁及以上人口比重上升 1.53 个百分点 ;老少比为 31.59%,较第四次人口普查上升 9.26 个百分点 ;人口年龄中位数 25.1 岁,较第三次人口普查延长了 1.7 岁。2010 年第六次人口普查,全市人口按年龄比重划分,0 岁~ 14 岁、15 岁~ 64 岁、65岁及以上人口比重分别为 22.85%、67.71%、9.45%,与第五次人口普查相比,0 岁~ 14 岁人口比重下降 2.21 个百分点,15 岁~ 64 岁人口比重上升 0.69 个百分点,65 岁及以上人口比重上升 1.53 个百分点 ;老少比为 41.36%,较第五次人口普查上升 9.77 个百分点 ;人口年龄中位数 25.9 岁,较第五次人口普查延长 0.8 岁,属于老年型人口类型,全市人口进入老龄化时代。

文化构成 :新中国成立后,教育事业不断发展,全区有文化人口在总人口中的比重迅速提高。1964 年人口普查时,全区有文化人口 1102.208 人,占总人口的 25.64%。其中 :大学文化程度 2579 人,高中文化程度 29232 人,初中文化程度 145729 人,小学文化程度 924668 人。全区文盲率为 67.8%。1982 年人口普查时,全区有文化人口 3326328人,占总人口的 50.21%。其中 :大学文化程度 9237 人,高中文化程度 338114 人,初中文化程度 1076045 人,小学文化程度 1902932 人。全区文盲、半文盲人口(指 12 岁及 12岁以上不识字或识字不足 1500 个,不能阅读通俗书报,不能写便条的人口)为 2048580 人,占全区 12 岁及 12 岁以上人口的 43.3%,其中男性 701717 人,女性 1346863 人,文盲率分别为 29.52%、57.22%,均高于全国(文盲率为31.9%,其中男性 19.17%,女性 45.27%)和全省(文盲率为 37.07%,其中男性 23.47%,女性 51.06%)。由于城乡之间在文化教育普及程度上存在的差别,市、县文盲率(分别为 17.13%、43.92%)相差悬殊,农村仍是扫盲工作的重点。全区每万人中拥有大学文化程度的人数由 1964 年的 6人提高到 1982 年的 14 人,远低于河南省(31 人)和全国(60 人);拥有高中文化程度的人数由 1964 年的 68 人提高到 1982 年的 510 人,低于河南省(627 人)和全国(662 人)的水平。

随着驻马店教育事业不断发展,有文化人口在总人口中的比重逐渐提高。1990 年人口普查时,有文化人口 5146020人,占总人口的 69.69%。其中 :大学本科 5911 人,大学专科 20948 人,中专 54401 人,高中 351923 人,初中 1775185 人,小学 2937652 人。全区文盲、半文盲人口(指 15 周岁及 15周岁以上不识字或识字不足 1500 个,不能阅读通俗书报,不能写便条的人口)为 1325707 人,占全区 15 周岁及 15周岁以上文盲半文盲人口的 24.93%,其中男性 445120 人,女性 880587 人,分别占同龄人口的 16.6%、33.4%。每 10万人拥有小学以上文化程度人口数为 69686 人,其中男性38415 人,女性 31271 人。2000 年人口普查时 , 有文化人口为 6460117 人,占总人口的 86.69%。其中 :研究生 229 人,大学本科 20913 人,大学专科 93079 人,中专 125972 人,高中 440026 人,初中 2928220 人,小学 2702956 人,扫盲班 148722 人。全市 15 岁及 15 岁以上文盲人口为 414031人,占同龄人口比重为 7.41%,其中男性 126317 人,女性287714 人,分别占同龄人口的 4.48%、10.04%。

2010 年人口普查时 , 全市有文化人口为 6190784 人,总人口的 85.61%。其中:研究生 3220 人,大学本科 62871 人,大学专科 177244 人,高中 810923 人,初中 3153555 人,小学 1982971 人。全市 15 岁及以上文盲人口为 324024 人,占同龄人口比重为 5081%,其中男性 96558 人,女性 227466人,分别占同龄人口的 3.57%、7.92%。随着驻马店电大、函大等成人教育和各种职业技能培训不断增加,普通高等教育招生持续扩大,高学历人才逐步增加,中专以上文化程度的人口增加较多,增长较快。2010 年第六次人口普查,全市每 10 万人拥有各种文化程度人口为 85611 人,与 2000 年第五次人口普查相比,增长 1.09%,其中 :大学本科文化程度 869 人,增加 288 人,增长 2.09 倍 ;大学专科文化程度2451 人,增加 1202 人,增长 96.24% ;高中文化程度(包括中专)11214 人,增加 3620 人,增长 47.67% ;初中文化程度 43610 人,增加 4320 人,增长 11%;小学文化程度 27422 人,减少 8846 人,下降 24.39%。 (王平选)