种植业

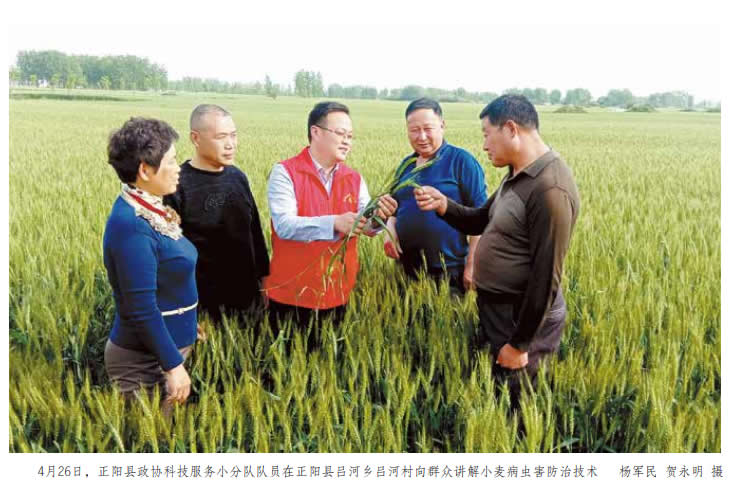

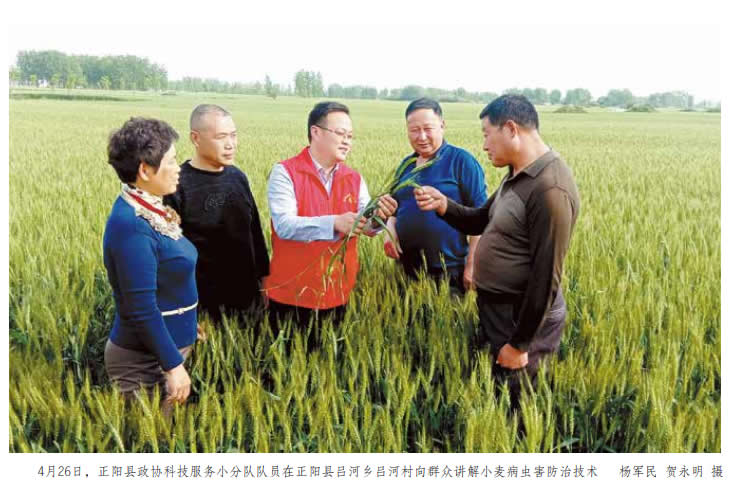

【小麦生产】2020年,全市麦播基础好、出苗齐,冬春季气象条件有利,管理到位,小麦长势均衡、群体充足、个体健壮,全市小麦抽穗前生产形势较好,之后先后遭遇冷空气侵袭、干旱、高温,特别是 5月 2日—3日出现37℃~ 39℃高温、干热风天气,对小麦生产影响较大。针对多种自然灾害不利影响,做好抗旱减灾工作,最大限度降低生产损失,全市小麦生产仍然获得较好收成。2020年全市小麦从 5月 21日开始收麦,23日—26日进入大面积收割期,到 6月 3日收获全部结束。小麦收获期间市农技站组织各县区农技人员做好小麦千粒重取样测定和实产调查;据调查农户普遍反映,全年小麦产量好、品质优。全市小麦收获面积 1028.4万亩,总产 533.06万吨,较上年增加 4.06万吨;单产 518.34千克,较上年增加 2.14千克。全年小麦成产三因素呈现“两减一增”态势。平均亩穗数 43.11万穗,较上年亩穗数 43.14万穗,亩减少 0.03万穗;穗粒数 33.82粒,较上年穗粒数 33.55粒,增加 0.27粒;全市采集小麦品种实测平均千粒重 41.81克,较上年千粒重 41.96克,减少 0.15克。生产情况:一是降雨适时墒情好,适期整地质量高。上年10月 4日—7日全市集中降雨 53.6毫米,有效补充墒情,抓住有利时机,加快整地进度。雨后整地从 10月 10日开始到 25日基本结束,其中 10月 17日—22日集中整地 70%以上。整地质量普遍较高,为小麦一播全苗打下良好基础。二是播期适时集中,播种质量较高。10月 17日以后天气晴好,加快整地播种进度,到 10月底播种基本结束。其中,17日—25日播种约 95万亩以上,25日前土壤墒情整体较好,实现大面积适墒播种。从 10月 27日开始,群众对个别墒情不足田块进行抗旱补墒,至 11月 15日降雨前,全市抗旱浇水补墒 100万亩左右,为小麦出苗生长创造有利条件。三是冬春气候适宜,小麦返青早,苗情转化快。上年冬季气温偏高,没有极端低温天气,实现安全越冬;1月上旬降雨 50多毫米,补足了墒情,全市小麦 2月底大部分麦田开始起身拔节,期间克服新冠肺炎疫情影响,积极落实以追肥、化除、防治病虫为主的各项管理措施,有效促进苗情转化,一、二类苗比例达到 97.5%,为小麦多成穗、成大穗创造条件。四是遭遇倒春寒、高温干旱天气影响大。2019年麦播以来,气温偏高、积温充足,小麦生长发育进程普遍提前,3月底有 30%左右的田块开始抽穗,个别田块小麦全部抽齐穗,较常年提前 10天左右;2020年 3月中旬以来气温偏高且多风,虽然出现多次降雨,但有效降雨量偏少,土壤表墒明显不足,干旱加 2月—3月上旬的频繁低温,严重影响小麦成穗。3月至 4月中旬,全市气温起伏较大,遭遇数次低温寒潮和倒春寒天气,从调查情况看,低温霜冻导致部分品种或弱苗田块穗顶部 2个~ 4个小穗不育,粒数减少 3粒~ 6粒,结实性明显降低。小麦扬花以来天气晴好,旱情持续加重,尤其是5月 2日—3日又出现 37℃~ 39℃罕见高温天气,干旱与高温天气叠加,造成部分麦田叶片干枯,非常不利小麦灌浆。5月 15日至月底,干旱和 30℃以上的高温持续威胁着小麦生长,导致小麦灌浆加速,大部分小麦出现早衰,灌浆期明显缩短,秕粒数增加。总体看,2020年西农系列品种及郑麦 366受低温影响大,穗粒数较上年明显降低,而百农 207等耐寒较强的半冬性品种,在穗粒数上影响相对较小,但亩群体影响比较明显。灌浆初期浇水小麦比没有浇水者晚收 5天~ 7天,亩增产 100千克以上。五是“两病一虫”来势凶猛,但防控得力。2020年春季气候条件适宜、小麦条锈病外来菌源充足,全市 3月 16日首次发现条锈病,小麦赤霉病子囊壳、蚜虫田间基数大,对小麦安全生产构成严重威胁。全市扩大统防统治面积,取得显著防控成效。六是科学浇水,抗旱保麦。3月中旬以来气温偏高且多风,虽然出现多次降雨,但有效降雨量偏少,而且比周边县区降水少得多,土壤表墒明显不足。小麦扬花后天气晴好,旱情持续加重,尤其是 5月 2日—3日又出现 37℃~39℃罕见高温天气,干旱与高温天气叠加,非常不利小麦灌浆。全市小麦拔节前后浇水 150万亩左右,灌浆期全市累计抗旱浇麦近 400万亩,确保小麦顺利灌浆。在调查统计时发现,灌浆期采取浇水的多为种植面积较大的合作社,占浇水面积 70%以上,这也反映出土地流转必要性。

气象条件对小麦生长影响。2019年 10月份,平均气温 16.8℃,较常年 16.2℃偏高 0.6℃;降雨量 68.2 毫米,较常年 53.3 毫米偏多 14.9 毫米;日照时数 134.6小时,较历年(164.1小时)异常偏少 29.5小时。此阶段天气条件表现为:上中旬一直维持阴雨天气,降雨量大,解决了因 9月份干旱造成的土壤墒情不足问题,土壤水分适宜,10月 13日全市开始整地,10月 17日以后进入整地高峰,农民边整地边抢墒播种,由于土壤墒情适宜,整地质量较好。全市小麦种植从 10月 13日开始播种,18日—22日为播种高峰期,较往年有所延迟,10月 24日农户播种基本结束。10月 23日—30日种植大户种植小麦。11月 5日统计,全市1028.4万亩小麦基本播种完毕。二是 2019年 11月份,平均气温 11.18℃,较历年(9.1℃)偏高 2.08℃,各旬均较常年偏高;降水量 5.8毫米,基本属无效降雨,较历年(34.0毫米)偏少 28.2毫米;日照时数 120.4小时,较历年(157.3小时)偏少 36.9小时。此阶段天气条件表现为:气温偏高多风,降雨偏少,土壤失墒加快,尤其是前茬种植花生和部分砂姜黑土田块,土壤表墒明显不足。由于 10月下旬以来一直无有效降雨,且气温偏高,10月 28日以后抢种的小麦,已经很难保证出苗。根据土壤墒情和小麦出苗情况,11月 5日农民开始浇水补墒,从 11月 4日—18日,累计浇水补墒 100万亩左右,为小麦出苗生长创造良好条件。全市小麦基本实现苗全、苗齐、苗匀,平均基本苗 27.2万。三是 2019年 12月—2020年 1月份,12月份平均气温 3.92℃,较常年(3.1℃)偏高 0.81℃;降雨量 12毫米,基本为无效降雨,较常年(17.7毫米)偏少 5.7毫米,上旬无降雨;日照时数 154.7小时,较历年(140.6小时)偏多 14.1小时。1月份平均气温 2.39℃,较历年(1.1℃)偏高近 1.3℃;降雨量 63.4毫米,较常年(17.5毫米)偏多 45.9毫米,降雨均集中在上旬;日照时数 66.3小时,较历年(137小时)偏少70.7小时。此阶段天气条件表现为:12月份气温偏高,光照充足,基本无有效降雨,土壤表墒严重不足,小麦生长缓慢,不利于盘根分蘖和生长;1月上旬出现一次明显降雨过程,补足了土壤墒情,气温偏高,小麦持续生长,有利于多分蘖。尤其是 1月下旬平均温度 2.8℃,最高气温达到15.1℃,在近年来小麦生产中较为少见。2020年全市小麦越冬苗情整体表现为一类苗面积明显扩大,小麦主茎叶龄、分蘖和次生根均较常年同期偏多,也为早春管理提供有利条件。四是 2020年 2月—3月份,2月份平均气温 6.4℃,较历年(4℃)偏高 2.4℃;降雨量 19.2毫米,较历年(21.9毫米)偏少 2.7 毫米;日照时数 136.3小时,较历年(135.4小时)偏多 0.9小时;3月份平均气温11.7℃,较历年(8.7℃)偏高 3℃;降雨量 21.5毫米,较历年(42.8毫米)偏少 21.3毫米;日照时数 165.2小时,较历年(168.3小时)略少 3.1小时。此阶段天气条件表现为:2月份气温相对偏高,光照较好,有效降雨虽少,但 1月份降雨偏多,墒情适宜。小麦生育期较往年偏早,春节过后,全市掀起以追肥、化除、病虫害防治为重点的早春麦田管理高潮,为小麦苗情转化创造良好条件。但 2月 15日—17日出现一次明显低温天气过程,最高温度在 10℃以下,极端低温在-3℃,在一定程度上影响小麦分蘖成穗。3月中下旬气温迅猛回升,17日—25日最高气温一直稳定在 20℃以上,20日—21日最高气温达到25℃以上,加速了小麦生育进程;26日以后气温骤降,低温一直稳定在5℃以下,加之 3月雨量小,一直未能解决麦田旱情,此时全市小麦已经开始孕穗,剧烈的降温和土壤墒情的不足影响穗粒数形成。五是 2020年 4月份,平均气温15.6℃,较历年(15.4℃)略偏高 0.2℃;降雨量 15.5毫米,较历年(40.7毫米)异常偏少 25.2毫米;光照时数 188.7小时,较历年(202.4小时)减少 13.7小时。此阶段天气条件表现为:4月份气温快速回升,小麦生长发育迅速,4月 6日全市近 50%麦田开始抽穗,较常年提前 10天左右,但 4月 10日—13日出现大风、霜冻极端天气,造成刚刚抽穗的小麦出现不同程度冻害现象,此次低温也是造成小麦穗粒数明显减少的主因,其中以郑麦 366、西农系列品种受害最严重。4月中下旬小麦陆续进入灌浆期,但田间墒情明显不足,影响小麦籽粒形成和灌浆,但对小麦条锈病、赤霉病、蚜虫爆发流行也起到明显抑制作用,小麦病虫害整体轻于常年。六是 2020年 5月份,进入 5月份以来天气晴好,旱情持续加重,尤其是 5月 2日—3日出现 37.9℃~ 39.8℃罕见高温天气,干旱与高温天气叠加,造成部分麦田叶片提前干枯,非常不利小麦灌浆。5月 7日—9日全市出现一次降雨过程,降雨 10.7毫米,缓解了旱情,但 15日以来的 30℃以上高温再次来袭,明显加速了小麦衰亡速度,导致小麦千粒重下降。(王艳芳 张金虎 彭盼)

【花生生产】2020年,全市花生种植面积 34.47万公顷,同比 2019年增加 1000公顷,其中春播花生 4.02万公顷,高油酸花生 2.44万公顷;单产 293.7千克,与 2019年基本持平;总产 151.9万吨,同比 2018年增加 17.8万吨。

生产情况:2020年春播花生播期墒情较好,6月中上旬的干旱对其影响不大,但是中期遭遇持续降雨,部分春播花生地块积水严重,出现绝收情况,生长后期天气较为适宜,光热资源充足,收获期天气晴朗,品质较好。夏播花生生产气候条件较为不利,播期遭遇持续干旱,各县区水浇条件差异较大,播期持续时间较长,有的 6月底播种,部分地块缺苗断垄情况严重,苗情差异大。7月中下旬持续降雨导致夏播花生开花授粉率降低和肥料流失,经过雨后及时追肥、控旺等措施,最大程度缓解夏播花生生长困境。8月以后气温适宜,光照充足,病虫害发生较轻。收获期天气晴朗,保证了足收、优藏,夏播花生生产仍取得不错成绩。总体来说,2020年全市花生生产水平仍然在稳步提升。

主要措施:一是搞好技术服务。组织有相关技术人员,层层开展技术培训。据不完全统计,全市共开展各类技术培训500余期次,受训农民 50万人次,发放各类技术资料 50万余份,全面提升全市花生生产水平。二是实施完成试验、示范、项目。开展高油酸花生品种对比试验示范和生物蛋白肥——维大利替代传统肥料试验。在正阳县实施完成花生绿色高质高效创建示范基地建设 1.01万亩,单产达到 367.3千克 /亩,比全县平均亩产 307.5千克亩增产 59.8千克,增幅19.4%,总增花生果 59.8万千克,总增效益 388.7万元,超额完成亩产 330千克目标任务,为全市花生提质增效、绿色高产高效创建,可持续发展提供科学依据。三是抓主体增产技术落实:选用远杂 9102、远杂 9307、宛花 2号、驻花 1号、驻花 2号、豫花 23等高产稳产优质抗病抗逆性强的中小果品种,继续推广高油酸花生,品种包括豫花 37、开农71、豫花 65等;规范化种植,合理密植,全市夏播花生加权平均值 18310株 /亩,合理密植面积占 94.3%;节肥增效,提高土壤肥力,贯彻化肥零增长行动,推广化肥减量增效经济施肥技术,全市花生配方施肥 509万亩,占播种面积的98%;抗旱保秋,及时防控。夏播花生播期旱情严重,80%以上进行浇水灌溉,据调查花生药剂拌种播种占 100%;病虫草害综合防治占 99.9%;指导农户根据天气条件、种植规模、机械化程度等等及时收获花生,全市 95.5%以上花生地块做到适时收获,保证了高产优质。 (王园园)

【油菜生产】据农业部门统计,2019—2020年度全市油菜播种面积 1.69万公顷(其中双低油菜面积 0.71万公顷),比上年减少 470公顷,减少 2.71%;总产 3.88万吨,比上年减少 0.17万吨,减少 4.19%;单产 153.36千克 /亩,比上年减少 1.81千克 /亩,减少 1.16%。主要集中在 4个县:泌阳县 5300公顷,遂平县 4000公顷,确山 3100公顷、汝南1300公顷,占全市播种面积的81.42%。出现 250千克 /亩以上的高产典型,如遂平县阳丰镇种植的双低杂交种穗源988平均亩产 273.32千克。

生产特点:一是播种基础好。油菜适播期 9月中下旬干旱,10月 5号普降中到大雨,土壤墒情适宜。上年油菜适时播种,播期集中在 9月 20日—10月 10日。油菜适期适墒播种田苗齐苗匀,部分田间地头撒播油菜田播种量大,出苗后未及时间苗,田间密度大,苗情较弱。整体墒情较好,无重大病虫害。二是气象因素不利。蕾薹期和开花期需水关键期部分田块缺墒;3月 26日—30日出现较明显的降温降雨天气过程,降温幅度达 10℃以上,遭遇倒春寒影响,部分油菜蕾薹受冻影响产量;4月份干旱和干热风催熟对油菜产量也造成一定影响。

主要措施:一是选用良种。主要品种有双油杂 1号、杂双 5号、双油123、华杂 8号、华杂 11号、绵油 14号、绵油 17号、绵油 19号、德油 10号、穗源 988等杂交种,常规品种有双油 8号、中油 821、早熟三月黄等品种。二是合理密植。每亩播种量控制在 0.3千克~ 0.35千克,定苗密度 1.5万株 /亩~ 2万株 /亩。三是科学施肥。采用氮(N)、磷(P)、钾(K)合理配方,增施硼肥。四是推广轻简高效技术。根据全市油菜生产实际,推广“一增三推”技术措施,即合理增加密度,推广机械化播种与收获、平衡配方施肥、无公害栽培技术等。五是防治病虫害。对未包衣和拌种的种子,出苗后及时喷施药剂防治菜青虫、蚜虫和跳甲。中后期菌核病轻度发生,用咪鲜胺(或菌核净)与磷酸二氢钾、水溶性硼肥进行混配,在抽薹—初花期进行叶面喷施。(韩琴)

【芝麻生产】2020年,全市芝麻种植面积 5.34万公顷,同比上年减少 340公顷,面积减少0.63%;平均单产 80.89千克,同比上年单产减少 17.83千克,减少 18.06%;总产 6.48万吨,同比上年减产 1.48万吨,减产18.59%。主要分布在平舆、上蔡、泌阳 3个县,种植面积占总面积的 84.83%,其中平舆县种植面积占50.57%。

生产特点:一是抗旱抢种面积大。进入 5月份至 6月初,全市降水稀少,土壤缺墒严重,各地出现不同程度旱情,影响芝麻适期播种。全市采取多种措施,全力以赴抗旱抢种保苗,截至 6月 4日,累计播种芝麻 42万亩,早播面积占52%,其他于 6月 12日播种结束,做到适期播种。二是生育中期阴雨、寡照。6月下旬至 7月下旬,降水偏多,气温异常偏低,寡照,低洼地块内涝严重,对夏芝麻正常生长造成较大影响。三是良种覆盖率高。芝麻种植品种主要有舆芝16、舆芝18、郑芝13、驻芝19、驻芝22、驻芝23、上芝429号等耐渍、高产、抗病品种,优良品种覆盖率达 97%以上,实现优良品种区域化、集中连片种植。四是平衡施肥面积大。全市平衡施肥 5.02万公顷,占播种面积的 93.91%。五是种植密度更加科学。芝麻种植密度加权平均值 10307株 /亩,合理密植面积占92.5%。(褚艳丽)

【玉米生产】2020年,全市玉米收获面积 444.12万亩,比上年种植面积 422.96万亩扩大 21.16万亩,扩大 5%。比前三年平均种植面积 459.7万亩缩小 15.58万亩,缩小 3.4%;平均亩产 526千克,比上年玉米单产增加 16千克,增产3.1%,比前三年加权平均亩产 510.86千克,增产 15.14千克,增产3%;玉米总产量 233.61万吨,与上年相比,总产增加 17.9万吨,比前三年总产量减少 1.23万吨。玉米生产总体情况与上年相比,面积、单产、总产均呈现增加趋势;与前三年玉米生产情况相比,呈现“两减一增”,即面积和总产量减少、单产增加。

气象因素影响。2020年玉米整个生长期内气象条件是播种期干旱,拔节至大口期雨水较多,光照不足,后期多以晴好天气为主,温度适宜,光照充足。自 4月下旬以来,全市没有出现大的降雨过程,造成玉米播种时严重干旱,有水浇条件的地域,人工造墒播种,一直到 6月 8日在自然降雨和人工增雨共同作用下,全市旱情才得以缓解。玉米播种后出苗较好,实现一播全苗。进入 7月份以来,全市持续普降大到暴雨,致使低洼易涝地出现积水形成内涝,加之气温不稳定,光照不足,一直到 8月上旬,个别地块玉米开花授粉受到一定影响。8月中旬以后,天气多以晴好天气为主,光照充足,早晚温差较大,此时正值玉米灌浆期,有利于玉米灌浆和干物质积累。总体来看,玉米生产虽然经历了播种期的干旱和中期雨涝等不良气候条件影响,但由于及时采取抗旱浇水、排涝除渍等应变管理技术措施,收到比预想较好的收成,同时涌现出一批高产典型。如汝南县三桥镇绿优家庭农场种植的 200亩郑单 958示范方,经专家组进行实地测产验收,平均亩实产 618.3千克;遂平县常庄镇绿野专业合作社郑原玉 432百亩示范方,平均亩实产 623.1千克;驿城区水屯镇种植的郑原玉 432、黎民 518百亩示范方,平均亩产509.6千克。

主推技术。一是优质高产机粒收玉米品种种植面积逐年扩大。主要以郑源玉 432、迪卡 653为主导适宜机粒收的品种,覆盖率达到 42.4%。二是机械收获面积大。全市机械收获玉米面积达 344.8万亩,占玉米总面积的77.6%。其中,机械摘穗面积 156.5万亩,占机收面积的 45.4%,机械粒收面积 188.3万亩,占机收面积的54.6%。三是人工辅助授粉,提高结实率,减少和减轻秃尖发生。四是适时晚收面积大,产量高。全市玉米晚收面积达 258.1万亩,平均亩产达到520.8千克。(张风影 田茜 许巧 佟建伟)

【大豆生产】2020年,全市大豆收获面积 36.9万亩,比前三年种植面积扩大 2.1万亩,扩大 6%;比上年种植面积扩大 0.6万亩,扩大 1.7%;平均亩产 164.6千克,比前三年加权平均亩产增加 2.4千克,增产 1.5%;比上年平均单产减少 4.4k千克,减产 2.6%;总产量 6.07万吨,比前三年平均总产增加 0.43万吨,比上年总产减少 0.06万吨。全市大豆生产总体情况与前三年相比,面积、单产、总产均呈现增加趋势;与上年相比,呈现“两减一增”,即总产量和单产减少、面积增加。全市大豆种植面积主要分布在上蔡、西平、遂平、汝南、平舆 5县。其中,上蔡县种植面积最大为 18.3万亩、西平县 4.5万亩、遂平 3万亩、汝南 2.6万亩、平舆 2.2万亩。气象因素影响。2020年全市麦收后一直没有出现有效降雨,直到 6月 8日全市在自然降雨和人工增雨共同作用下,普降小到中雨,部分旱情才得以缓解,为大豆一播全苗打下基础。进入 7月份以来,全市持续普降大到暴雨,部分低洼易涝地出现积水,形成内涝,对大豆正常的生长发育造成一定影响。8月中旬以后,多以晴好天气为主,光照充足,早晚温差较大,此时正值大豆结荚鼓粒期,有利于大豆干物质积累。总的来看,大豆生产虽然经历了干旱、雨涝等不良气候条件影响,但由于及时采取了抗旱浇水和排涝除渍等应变管理技术措施,取得比预想较好的收成。

落实的关键增产技术。一是优质高产品种种植面积大,覆盖率高。主要选用中黄 13、中黄 19、中黄 30、驻豆 19、豫豆 22号等优质良种,覆盖率达 100%。二是免耕种肥异位同播机械播种面积大,覆盖率达到 99.5%以上。三是采用 20厘米 ×40厘米宽窄行种植方式,面积达到 29.52万亩,占大豆种植面积的 80%。四是配方施肥和施用大豆专用肥面积大。配方施肥面积达到 32.5万亩,占 88.1%。五是化学除草覆盖率高,效果好,覆盖率达 100%。六是科学防治病虫害。大豆各类病虫害总体发生较轻,对达到防治标准的地块,均进行化学防治。(田茜 许巧 朱强 张风影)

【红薯生产】2020年,全市红薯种植面积 25.78万亩,比前三年平均种植面积 25.37万亩扩大 0.41万亩,比上年种植面积扩大 1.48万亩;平均亩产 540.4千克,比上年增产 48千克,增产 9.7%,比前三年平均亩产 517.7千克增产 22.7千克,增产 4.4%;总产 13.93万吨,比上年总产增加 1.96万吨,增加16.4%,比前三年总产 13.13万吨增加 0.8万吨,增加 6.1%。从总体来看,红薯面积、总产呈现增长趋势,而平均单产创历史新高。全市红薯种植面积主要分布在泌阳、确山、上蔡、遂平 4县,其中泌阳县种植面积最大达 6万亩,确山 4.9万亩,上蔡 3.6万亩,遂平 3.5万亩。

气象因素影响。2020年在红薯栽插时期,全市出现严重干旱,直到 6月 8日在自然降雨和人工增雨共同作用下,普降小到中雨,部分旱情才得以缓解,为红薯插栽提供良好基础,提高秧苗成活率。进入 7月份以来,全市持续普降大到暴雨,部分低洼易、涝地出现积水,形成内涝,对红薯正常的生长发育造成一定影响。8月中旬以后,多以晴好天气为主,光照充足,早晚温差较大,此时正值薯块膨大期,有利于红薯干物质积累。

主要推广技术。一是优良品种覆盖率高,脱毒甘薯面积逐年扩大。种植品种主要有:淀粉加工型的商薯 19、徐薯 18、广薯 87等;食用型的苏薯 8号、普薯32、北京 553等;紫薯系列的济薯 18、群紫 1号、宁紫 4号等。二是抢时栽插覆盖率高。采用平栽技术在麦收后人工造墒或雨前进行抢栽,提高单株结薯量和产量,覆盖率达到 90%以上。三是深耕起垄栽培,覆盖率达 91.3%。四是合理密植面积大。春薯每亩栽插 3000株~3300株,夏薯每亩栽插 3500株~4000株。合理密植覆盖率达 90.2%。五是科学配方施肥面积大,配方施肥面积 17.7万亩,占总面积的 68.7%。六是化学除草面积大,效果好。七是适时化控,对达到旺长的薯秧及时进行化控。八是科学防治病虫害。主要对蝼蛄、地老虎等地下害虫进行防治,防治效果达到 96.2%。九是适时收获。红薯均在霜降前进行收获。(许巧 田茜 朱强 佟建伟)

【水稻生产】2020年,全市水稻种植面积 32.4万亩,比上年种植面积扩大 2万亩,比前三年平均种植面积 31.27万亩,扩大 1.13万亩,扩大 3.6%;比上年亩产 523.6千克,亩增产 15.8千克,增产 3%;平均亩产 539.4千克,与前三年加权平均亩产 536.9千克基本持平;总产 17.48万吨,比上年总产 15.92万吨,增产 1.56万吨。全市水稻种植面积正阳县最大达 20.5万亩,确山县种植面积 10万亩。全市在水稻生长中期虽然遭受持续降雨、温度不稳定、光照少等不良天气影响,由于及时采取应变管理技术措施,加之后期光照充足,温度适宜,加快水稻干物质积累,提高了千粒重和产量,实现丰产丰收,取得比预想较好的收成。

主推技术。一是选用水稻主要品种为 C两优华占、微两优985、荃两优851、晶两优861、皖稻 141等。香稻、糯稻等名特优新品种示范面积在逐渐扩大,良种覆盖率达到 99%。二是推广旱育稀植育秧和直播稻技术,提高秧苗质量。三是合理密植面积大,达 31万亩,占水稻总面积的 95.8%。四是采取平衡配方施肥或施用水稻专用肥,提高肥料利用率和生产率。五是化学除草覆盖率高,覆盖率达 100%。六是采用节水灌溉技术,重点浇好返青水、孕穗水、灌浆水等关键水。七是科学防治病虫害。对达到防治标准的稻纵卷叶螟、二化螟、三化螟、稻瘟病等病虫害及时进行防控。(佟建伟 许巧 田茜 张风影)

【中药材生产】2020年,全市中药材种植面积 21.2万亩(不含汝南、驿城区),产量 17.04万吨,产值 10.58亿元。主要集中在确山县、泌阳县西部浅山丘陵区,约占全市90%。确山素称“豫南药乡”,是豫南最大的中药材种植基地和全国闻名的中药材集散地。确山县种植面积 10万亩,产量 3万吨,产值 3.8亿元;泌阳县种植面积 8.14万亩,产量 11.47万吨,产值 3.5亿元;上蔡县种植面积 1.02万亩,产量 0.3万吨,产值 1.5亿元。 全草类中药材主栽品种有夏枯草、半枝莲、白花蛇舌草、艾叶、淫羊藿等,面积 15.17万亩,占比74.23%;根或根茎类药材主要有丹参、苍术、玄参、板蓝根、桔梗、柴胡、白术等,面积 2.14万亩,占比 10.46%;花类药材主要有金丝皇菊、金银花、野菊花等,面积 1.94万亩,占比9.49%。

生产特点:一是药材资源丰富,优势品种突出。中药材种类约 2000种,其中植物类药材 1200多种、动物类药材 700多种、矿物类药材 100种。全市中药材品种主要有夏枯草、汝半夏、半枝莲、白花蛇草、桔梗、射干、白术、玄参、苍术、百蕊草、泽泻等道地药材及地产大宗药材如艾叶、淫羊藿、败酱草、徐长卿、蒲公英、菊花、决明子、薏仁、芍药、丹参、鱼腥草、板蓝根、金银花、柴胡等。夏枯草种植面积最大,常年 6.5万亩以上,产量占全国的 65%以上,“确山夏枯草”获国家地理标志认证。白花蛇舌草、半枝莲、淫羊藿、徐长卿等均为驻马店市优势主导品种。二是区位优势明显,基地建设全面。在确山县创建中药材省级现代农业产业园,主要功能是促进中药材一二三产业融合发展。产业园建成后,将成为豫南地区中药材综合集散中心、全省“豫南药乡”核心引领区。三是建立试验示范基地和药企联合基地。建设中药材规范化种植示范基地和种子种苗繁育基地 10个。河南丰惠淫羊藿种植基地被河南省农业农村厅、《河南日报》联合评为 2020年度“河南省中药材产业发展十大领军人物”“河南省中药材产业发展十大规范化示范基地”,被省药材中心评为“河南省淫羊藿种子种苗繁育基地”“河南省淫羊藿规范化示范基地”。驻马店确山、泌阳、平舆、上蔡、遂平等地与广州加多宝集团、王老吉大健康有限公司、中国国药、中国医药、广州采芝林药业有限公司、中国中药、达利园集团等 16家医药企业合作,积累联合建设中药材基地经验。四是成为浅山丘陵区域生产发展的朝阳产业。通过发挥资源优势、政策引导与扶持、生产技术更新和市场带动,中药材生产和产业发展成为全市浅山丘陵区域农民脱贫致富的支柱产业,但中药材生产仍存在生产标准化层次较低、精深加工水平不高、生产基地基础设施薄弱等。(韩琴)

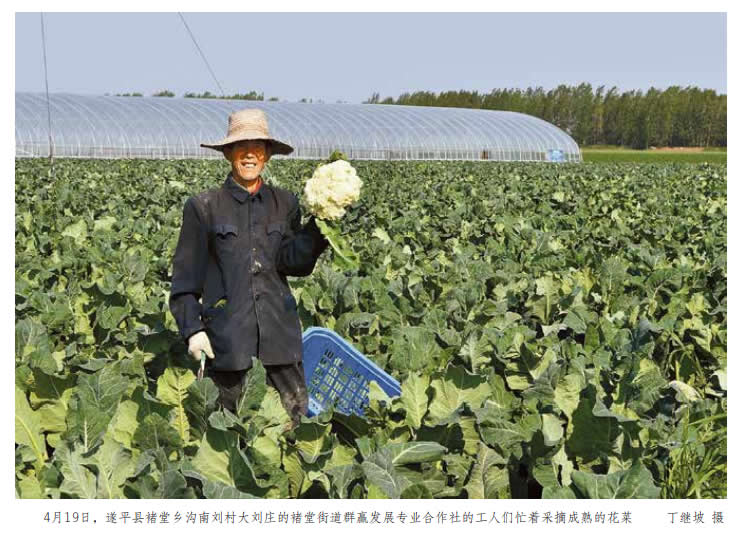

【蔬菜食用菌生产】根据市统计局统计,2020年全市蔬菜食用菌总产 437.75万吨,较上年 420.37万吨,新增 17.38万吨,增长4.13%,蔬菜面积 164万亩,较上年 162万亩,新增 2万亩,增长 1.2%;西瓜总产 74.52万吨,较上年79.49万吨,减少 4.97万吨,下降6.25%;甜瓜总产 6.56万吨,较上年 6.63万吨,减产 0.07万吨,下降1.05%;食用菌(干鲜品)总产量 31.56万吨,较上年 25.74万吨,新增 5.82万吨,增长22.6%,其中食用菌干品(香菇 6.94万吨、黑木耳 1.94万吨、其他 0.26万吨)9.14万吨,较上年 7.01万吨,新增 2.13万吨,增长 30.3%。食用菌鲜品(蘑菇 14.35万吨、平菇1.18万吨、其他 6.89万吨)22.42万吨,较上年 18.72万吨,新增 3.7万吨,增长 19.76%。市蔬菜办结合全市蔬菜食用菌生产实际情况,全年引进西瓜、厚皮甜瓜、薄皮甜瓜、抗 TV病毒番茄等蔬菜新品种共计 20个,引进食用菌新品种有 4个;安排马铃薯机械化设施栽培技术应用、洋葱膜下滴灌栽培技术推广、西兰花节水滴灌高产高效栽培技术应用等新技术 8项。市蔬菜办制定 9项地方标准,驻马店市市场监督管理局批准发布并实施。同时组织编写《瓜菜病虫害识别及防治新技术》书籍,待出版。2020年,西平县生态循环绿色蔬菜现代农业园区、汝南番茄产业园被批准为省级现代农业园区;平舆、遂平现代蔬菜产业园区,确山现代食用菌产业园区被批准为市级现代农业园区。至年底,全市市级现代农业园区 8个,其中,蔬菜、食用菌市级现代农业园区 6个,占全市现代农业园区建设总数的75%。

食用菌生产煤改气、煤改电工作。食用菌煤改气、煤改电是国家及省、市安排的大气治理的一项重要工作,市农业农村局成立煤改气、煤改电工作领导小组,办公室设在市蔬菜办。泌阳县作为试点县有 5个生产基地基本改造完成,确山、驿城区、上蔡、西平等食用菌生产大县在积极推进。

“大棚房”治理常态化。市委、市政府组织召开全市大棚房问题专项治理整治行动“回头看”部署会,对清理整治作出全面安排部署。各县区通过“全覆盖、拉网式、无遗漏”排查,对照“大棚房”问题排查清理范围和认定标准,精准识别,逐一汇总、上报。通过排查,全市辖区内未发现新增“大棚房”问题和大棚房问题“死灰复燃”现象。(李巍)

【病虫害监测与防控】2020年,全市农作物病虫害总体呈中度发生,各类病虫害发生面积达 6901.55万亩次,防治面积达 10267.03万亩次,占发生面积的148.8%,挽回粮、棉、油损失共计 12.7亿千克。

小麦病虫害。2019—2020年度全市小麦病虫草害整体呈中度发生,病害重于虫害。全市小麦病虫草害防治6302.67万亩次,共计挽回小麦损失 96.53万吨,折款 21.24亿元,投入产出比 1 ∶ 5以上。一是条锈病中度偏重发生,发生面积 594.2万亩,防治 1408万亩次。2020年 3月 12日在泌阳县高店镇西后吴沟村首次发现发病中心,3月 20日全市各县区全部发现。发生盛期 4月 10日—30日,后期病田率64.5%,病叶率2%,最高100%,平均严重度19%,最高100%,病情指数0.38。发生特点是发生时间早,发展慢,范围广,防治面积大,后期危害轻。二是小麦赤霉病轻发生,发生面积 0.03万亩,防治面积 1425.8万亩次。玉米根茬带菌率较常年偏低,是常年的 50%,子囊孢子释放始期 4月 5日,盛期在 4月 12日—20日,子囊壳发育进度正常略早,子囊孢子释放盛期与小麦扬花期吻合度不强。3月 28日—4月 16日为小麦抽穗扬花期,无有效降雨,无连阴雨,雨水较常年偏少 5~6成,不利于赤霉病发生。田间零星发病,见病始期 5月 9日,发病盛期 5月 10日—20日,后期调查,病田率0.1%,病穗率0.001%,最高0.4%,严重度75%,最高87.5%,病情指数0.0025,病粒率和损失率为0.0003%,是近 20年来发生最轻的一年。其发生原因分析是防控面积大;4月份高温、干旱、发病三要素吻合度差是其发生轻的主要原因;普防面积大,对其发生具有明显控制作用。三是小麦纹枯病中度偏重发生。发生特点是发生早,冬季和早春发展快,发生普遍,拔节至灌浆初期高温干旱,不利于其发展,中后期发展较慢,发生面积大,后期为害较轻。四是其他病虫害,叶锈病、白粉病、叶枯病、根腐病、茎基腐病、麦蚜、红蜘蛛中度发生;地下害虫、潜叶蝇偏轻发生;全蚀病、黄花叶病、吸浆虫、一代黏虫、麦叶峰轻发生,小麦病虫害是多年来发生较轻的一年。

主要原因分析:一是气候条件是影响小麦病虫害发生的主要因素,小麦生产气候条件总体高温干旱,是病虫发生危害较轻的主要原因。二是主导品种抗病性差,但影响较小。小麦种植品种较多,早熟品种仍占有较大面积,早熟品种面积大,对赤霉病有避病作用,抗黄花叶病的品种种植面积略有所增加,对黄花叶病有一定抑制作用。三是外来病虫源影响较小。条锈病外来孢子量较大,单片累计 148个,接近常年,但 2月份至 4月,降雨偏少,温度偏高,并出现旱情,降落的大量外来孢子不能萌发侵染,发生较轻;一代粘虫诱蛾量较大,高温干旱不利于发生,田间发生量较小。四是种子包衣、药剂拌种、土壤处理、小麦早春病虫草综合防治和孕穗期“一喷三防”等措施大面积实施应用,有效减轻苗期及中后期各种病虫危害,尤其是大面积防治小麦条锈病,对小麦赤霉病起到明显预防效果。五是栽培管理措施影响较小。精播和配方施肥大面积应用,对多种病害发生抑制作用明显;受小麦播种期干旱影响,大部分地块加大播种量,对黄花叶病不利,对纹枯病等病害发生有利;越冬期墒足温适,减缓大面积旋耕作业对小麦吊苗的影响,有利于小麦生长发育和越冬,对纹枯病、红蜘蛛发生有利。

秋作物病虫害。各类秋作物病虫害总体呈中度偏轻发生,病害偏轻,虫害中度发生,秋作物病虫害累计发生面积3746亩次,累计防治面积 3964.63万亩次,各种病虫草害得到有效控制,挽回秋作物损失 3.11亿千克。秋作物病虫害发生特点及原因分析:2020年全市秋作物生长的夏秋季 4个月中,前 2个月多雨低温寡照,局部涝灾严重,后 2个月天气正常,生长速度快,普遍高温多日照,降水和相对湿度基本正常,极端天气少,适宜秋作物生长,对病虫害发生不利,为高产年份。

夏秋气候条件对秋作物生长和病害发生有利,不利于虫害发生危害。不同病虫种类发生危害程度差别较大,玉米锈病、芝麻疫病、花生青枯病等病害发生较重,玉米螟、棉铃虫、黏虫等虫害普遍发生较轻。发生原因分析如下:一是阴雨多,湿度大,光照少,芝麻疫病、花生青枯病等病害发生较重,虫害发生较轻;7月份降大雨多,外来菌源较多,玉米锈病发生较重。二是防治开展普遍,防治面积较大,防治时期早,防治新技术新农药所占比例提高,且用药技术逐渐提高,对病虫害发生为害具有较好抑制作用。

主要措施。一是加大防控资金投入。全市各级财政筹措用于以小麦条锈病、赤霉病为主的小麦中后期病虫害防控金额 8063.7万元,支持力度前所未有。省财政下拨农业发展资金 2772万元,救灾资金 955万元,市财政下拨 620万元专项资金;县区财政投入资金 3716.7万元,其中汝南县财政资金投入 1400万元专项资金实行全县全部小麦田全覆盖统防统治。二是加强病虫监测。市植保站召开多次专家会商会,对小麦条锈病、赤霉病等重大病虫发生趋势进行分析会商和科学研判。3月 18日市植保站成立 4个督导组分赴各县区督导协助小麦条锈病调查;全市有 126人从事病虫监测工作,监测重点是“三病三虫”即条锈病、赤霉病、纹枯病,地下害虫、蚜虫、吸浆虫。从 2月 25日开始,基层病虫测报点全部启动周报制度,在河南省监测预警平台信息按时上报,无迟报漏报现象;全市印发小麦条锈病专题病虫情报 112期 4万份;同时,向各级有关部门汇报 110余次,提供各种防治技术意见 110份。三是深入宣传引导。据不完全统计,全市共印发各种宣传资料 106万份,培训技术干部和农民 28.6万人次,召开防治现场会 67次。开展广播、电视等媒体宣传 90多次。市农业农村局在《驻马店日报》开辟《小麦病虫害防治》专栏,并于黄金时段在驻马店电视台连续播放小麦中后期重大病虫害预警防控信息的流动字幕,营造群防群治的社会氛围。四是开展科学防控。全市小麦条锈病、赤霉病统防统治面积达到 1668.2万亩次,出动无人机 5165架,飞防作业面积近 471.6万亩次,防治效果达到 80%以上。五是秋作物病虫害测报工作提升。各县区在测报工作采用新型虫情测报灯、高空灯、性诱器和孢子捕捉器,监测数据准确,扩大了调查范围;启用河南省农作物病虫害数字化监测系统网络汇报,加快信息传播速度,短期预报准确率达到95%以上;开展各种技术培训 661场次,培训群众 18.43万余人,干部 8845人;印发技术资料 71.62万余份,召开防治现场会 30次,印发病虫情报 129期 6.38万余份,并深入田间开展各种形式技术指导 2300余次;推广生物防控、物理防控等绿色高效生态保护防控措施。(张亚丽)

【草地贪夜蛾监测防控】自 2019年草地贪夜蛾发生后,市植保站在上级业务部门指导下,对草地贪夜蛾发生区域启动应急防控、统防统治机制,对草地贪夜蛾发生田块及周边春玉米田普防一遍,据统计,2020年全市夏玉米田草地贪夜蛾发生面积 128亩(不含新蔡),基本没有造成产量损失,为秋粮生产安全提供保障。(王梦斐)

【植物检疫】2020年,全市加强植物检疫。一是产地检疫。全年共检查繁种单位 30多家,小麦品种 60多个,检查面积16.133万亩,产地检疫率 100%,小麦种子繁育田检疫合格面积15.853万亩,检疫合格种子 7069.9万千克,申报检疫标识 150万枚。二是调运检疫。2020年上半年共调运种子700批次,270.84万千克、苗木 71.6万株、其他 1.75万千克。三是重点检疫性有害生物疫情监测与防控工作。小麦全蚀病有害生物疫情监测与防控,2020年全市小麦全蚀病发生面积 1.18万亩,比上年减少 13.81万亩,重发生面积几乎没有,发生乡镇也从 2019年 44个减少到 19个;甘薯腐烂茎线虫疫情普查及防控,全年全市检疫人员共调查 50多个乡镇 200多个行政村,1000多个种薯苗床,调查面积 15多万平方米,查出疫情发生面积约 1332平方米,主要分布在上蔡、确山、泌阳;对稻水象甲、黄瓜绿斑驳花叶病毒病等进行疫情普查监测,未发现稻水象甲和黄瓜绿斑驳花叶病毒病疫情。 (吴春峰)

【病虫害绿色防控】2020年,全市主要农作物种植面积2217.44万亩,病虫害绿色防控技术实施面积 794.52万亩,覆盖率 35.83%。其中,实施昆虫性信息素、食诱剂、糖醋液等诱控技术 54.77万亩;生物天敌 1万亩;生态控制231.07万亩,杀虫灯 14.26万亩、色板 17.63万亩、防虫网、套袋 3.56万亩的物理措施,使用生物农药防治 473.23万亩。在示范区共举办各类培训班 30期,培训农民 3300人次,召开观摩会 9次,发放技术资料 1.72万余份。投入示范区建设的资金和物资共 62万元,用于示范区建设补助、技术培训和宣传工作。全市省级绿色防控示范区 4个,示范面积 1.7万亩,核心示范区 1.22万亩,辐射带动面积 9.9万亩,分别是梨树、小麦、葡萄和蔬菜病虫害绿色防控示范区,示范地点分别在泌阳县马谷田镇、西平二郎乡、驿城区水屯镇乡和汝南县金铺镇,全年示范核心技术 19项,集成技术模式 6套。共安装杀虫灯 5200盏;色板 3.23万张,安装防虫网 7.83万平方米;推广生物农药 45.3吨。据调查,示范区平均每季减少用药次数 2次~ 3次,化学农药使用量减少 20%以上,蔬菜、果树病虫害危害损失控制在 10%以下,防治效果达到 90%以上。示范区投资收益比 1 ∶ 7以上。同时降低农药残留,控制面源污染,群众利用示范区绿色防控技术打造绿色无公害的品牌,从而提高产品市场价格,创造了较高经济、社会效益。 (郭先红)

【专业化统防统治】2020年,全市拥有自走式喷杆喷雾机、多旋翼无人施药机等大中型机械装备,日作业能力达到177.71万亩,基本上形成市、县、乡三级病虫害专业化防治体系。截至 2020年 9月底统计,全市防治组织总数达 573个,比 2019年新增专业化服务组织 106个;从业人数 8451人,大型施药机械装备 15958台。全年小麦、水稻、玉米主要病虫害发生面积 3467.2万亩次,防治面积 6018.78万亩次,专业化统防统治累计实施面积 2499.9万亩次,专业化统防统治覆盖率 41.5%。全市小麦病虫害统防统治主要开展早春麦田重大病虫害统防统治,早春麦田统防统治 312.3万亩次,穗期以赤霉病、条锈病为主的统防统治 1668.2万亩次。全市用于小麦重大病虫害防控资金 8063.7万元,防治期间,政府组织协调各类大型施药器械 2847架 /台,其中无人机583架、自走式喷雾机 464台,政府购买服务面积 254.6万亩。秋作物病虫草害防治面积达 1315.98万亩次,其中统防统治面积 519.4万亩次。(崔伟)

【农药使用量零增长行动】2020年,全市继续开展农药使用量零增长工作,加快转变病虫防控方式,实现农药减量控害。加强监测预警能力建设,提升病虫监测装备自动化、智能化水平。加强绿色植保科技支撑,建立示范区,强化新型农药药械试验示范,筛选一批高效低毒低残留新农药、新剂型、新助剂,安全、高效、智能化施药机械和精准施药技术,推进专业化统防统治。宣传“绿色植保”理念,增强农民科学用药意识。全年农药使用量 4221.526吨(商品量),折百量 1190.6吨,农药使用量比上年折百量减少 4.8%,农药有效利用率提高到40.2%。 (崔伟)

【耕地质量监测】2020年,驻马店市建设完善全市耕地质量监测网络。按照农业农村部耕保中心和河南省土肥站下达的“每 10万亩耕地建设一个耕地质量监测点”要求,全市共建设完善 128个耕地质量监测点,其中国家级耕地质量监测点 1个、省级耕地质量监测点 2个、市级耕地质量监测点18个、县级耕地质量监测点 108个,基本形成覆盖全市主要土壤类型和不同耕地质量等级的国家、省、市、县四级耕地质量监测网络,监测结果基本反映了驻马店市粮食主产区耕地的土壤养分、施肥水平和粮食生产潜力。完成 18个市级耕地质量监测点运行管理、数据整理、汇总、总结,及时编制上报全市耕地质量监测报告等相关数据。完成第三次全国国土调查耕地质量等级调查评价工作等各项目标任务。指导项目县开展酸化土壤治理工作,2020年驻马店市汝南县、确山县和驿城区在实施耕地土壤酸化治理项目。按时完成市土肥检测中心化验的整理搬迁工作,完成 2020年采集的 78个土样的土壤容重检测任务。(史明浩)

【化肥减量增效】驻马店市完成 2019年“耕地保护与提升促进化肥减量增效”项目实施。安排小麦田间试验 2个,取小麦植株样 24个;安排花生田间试验 1个,取植株样 15个。检测土样 1028项次,植株样 234项次。更新完善测土配方施肥数据库。完成 200人次的农户施肥调查,发布施肥指导意见和配方 10余个。发放施肥建议卡 10万份,培训基层技术人员和农民 1万人次,测土配方施肥覆盖率达到 95%,化肥利用率达到 40%,实现化肥施用量零增长。完成 2020年“耕地保护与提升促进化肥减量增效”项目方案制定,采集土样 127个,安排小麦田间试验 5个。(史明浩)