第四章 中学教育

第一节 私立中学

私立慎阳初级中学民国26年(1937)7月开办,当年招生2班,校址在原绍明小学。民国30年(1941),招收高中1班。民国32年(1943),初中扩大到6班,高中3班,计有学生510人,教职工26人。民国37年(1948)底停办。

私立豫南初级中学开办于民国31年(1942)夏,校址在东关花园(今县人民医院)。当年招生2班,学生100名。次年,招生增加到5班,学生300余名,教师14人。民国37年(1948)底停办。

私立大同中学创办于民国31年(1942),招生2班,100名,校址在铜钟镇。民国33年(1944)5月,日军侵占县城,县简易师范学校由袁寨迁到铜钟、与大同中学合并,计有学生6班,300余名,教职工16人。

私立四维中学创办于民国30年(1941)春,校址在寒冻镇,初设2班,后发展到3班,学生150人,教师8人。民国36年(1947)停办。

私立汝英初级中学民国30年(1941)夏开办,校址在汝南埠镇。初为2班,后发展到9班,学生420人,教师26人。民国37年(1948)底停办。

私立自强初级中学开办于民国30年(1941)夏,校址在县城小寺(今县武装部后院),初为1班,后发展到3班,学生70名,教师6人。民国37年(1948)底停办。

私立两淮中学开办于民国34年(1945),校址在岳城,招生2班,一年后停办。

私立临淮中学开办于民国36年(1947),招生2班,校址在陡沟镇,一年后停办。

第二节 公立中学

民国29年(1940),7月,正阳县简易师范学校在袁寨重新开办时,附招初中生1班,学生50名。民国33年(1944)5月,该校又迁往铜钟,与私立大同中学合并。抗日战争胜利后,迁回县城,在原县立女子小学旧址开办,名为正阳县立初级中学,附设师范班,张明轩任校长。计收学生11班,520人,教职工26人。民国37年(1948)底停办。

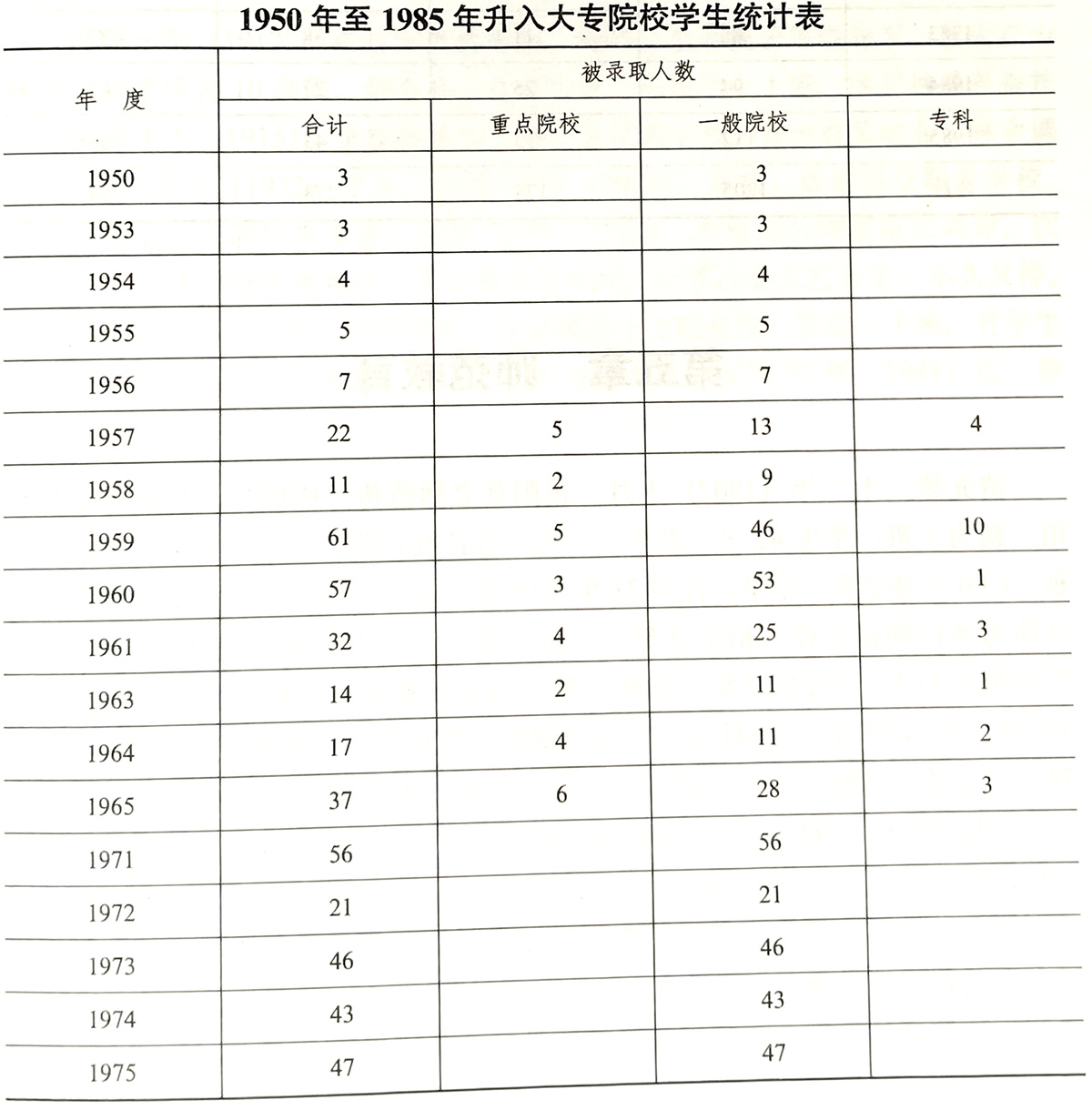

解放后,县人民民主政府将原县中、慎中、豫南中学、职业中学合并为一所初级中学,招生6班,学生264名,教师16人,校长由县长王方明兼任。到1956年,汝南埠、铜钟2所小学开始设初中班,成为戴帽中学。县第二初级中学设高中班,改名为正阳县第一中学。全县共有中学4所,高中学生100名,初中学生1184名,教职工74人。

1958年至1960年,因受“大跃进”和三年自然灾害影响,全县教育事业受到很大挫折。

1961年至1965年,全县学校布局进行了调整,学校数量有所减少。中学由9所减为4所,即县城设高中、初中各1所,汝南埠、铜钟各1所初中,其它各公社中学一律停办,大龄学生回到农业生产第一线。

“文革”初期,各中学师生大部分外出串联,全县中学均停课。1969年,除原有4所中学外,全县14个人民公社及县农机修造厂均开办有完全中学,各大队小学大都设有初中班,共有在校学生1万余名。此后,招收新生废除文化考试,实行“自愿报名、群众推荐、领导批准、学校复审”的招生办法,学生除学习文化课外,还经常进行劳动锻炼或参加政治活动,教育质量下降。

1973年3月,全县各公社高、完中合并为兰青、铜钟、王勿桥、油坊店、袁寨、城关6所完全中学,其余各公社只办初中。调整后,教学质量有所提高。但1974年2月,全县各学校开展批判“复辟回潮”和“分数挂帅”,号召学习1个对教师不满的小学生日记摘抄,正常教学秩序受到很大影响。

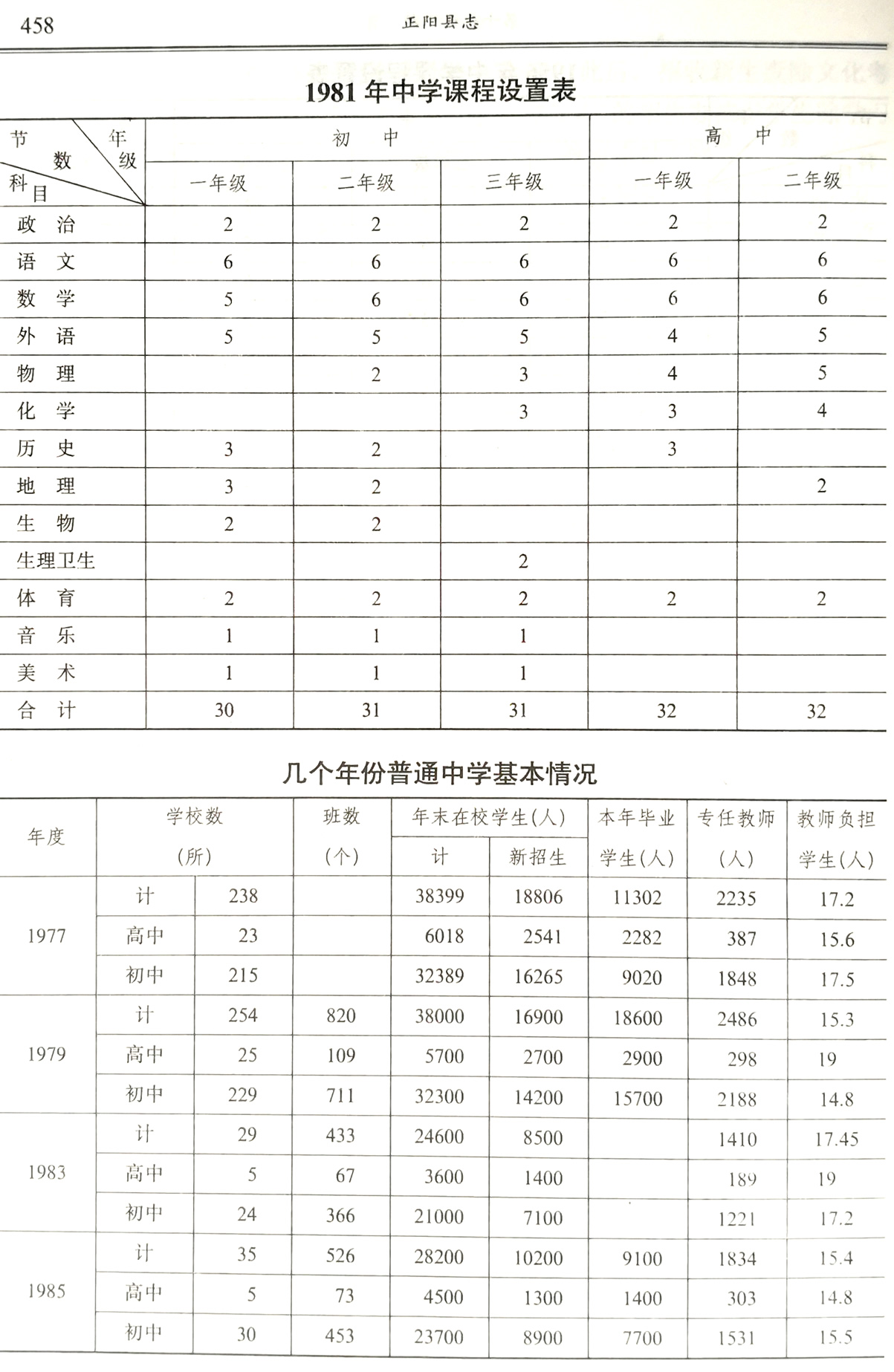

1977年,随着文化考试制度恢复,各学校教学秩序逐步恢复正常。1978年2月,正阳县第二高级中学开办。1981年暑假,县“五·七完中”分成正阳县第一高级中学和正阳县第一初级中学;各公社“完中”分别改称“中学”。到1983年,又相继开办城关镇初级中学和油坊店农业高中。1985年9月,全县共有普通高中4所,计73班,4500人;农业高中1所,计6班,285人;初级中学30所,计453班,23700人。全县计有中学专职教师1834人,其中高中教师303人,初中教师1531人。

第三节 民办中学

1964年9月,文教局、农业局、林业局、水利局4个单位,根据上级“两种劳动制度,两种教育制度”精神,合作开办农林中学1所,分设农业、林业、水利、兽医4个专业,招收初中毕业生209人,校址在新阮店。学生实行半耕半读。此后,各公社相继开办耕读中学计57所,65班,学生2052名,教师115人,生产基地2170亩。这种教学和农业生产相结合的教育方式,使农村广大青年既学到了一定的理论,又掌握了一定的技术。“文化大革命”开始后停办。