第三章 农业机具

第一节 机具演变

一、传统农具

1950年前,正阳农业耕作、管理、排灌、收割、脱粒、运输、产品加工等,均系沿用木、石及铁制旧式传统农具。如曲辕犁、木耙、三腿木耧、木桶、轳辘、戽斗、龙骨水车、戳子、翁子、石磙、扁担、钉耙、铁锹、锄、镰、石磨、碾、确臼、独轮手推车、四轮太平车、双轮马车、手摇轧花车、纺车、弹花弓等。劳动强度大,效率低。

二、半机械化农机具

1951年,县建新式农具推广站,到1955年,共引进推广7寸、8寸步犁、双轮双铧犁、马拉收割机、喷雾器、喷粉器、胶轮马车、架子车、解放式水车5892部(辆),减轻了劳动强度提高了工效。

三、机械化农机具

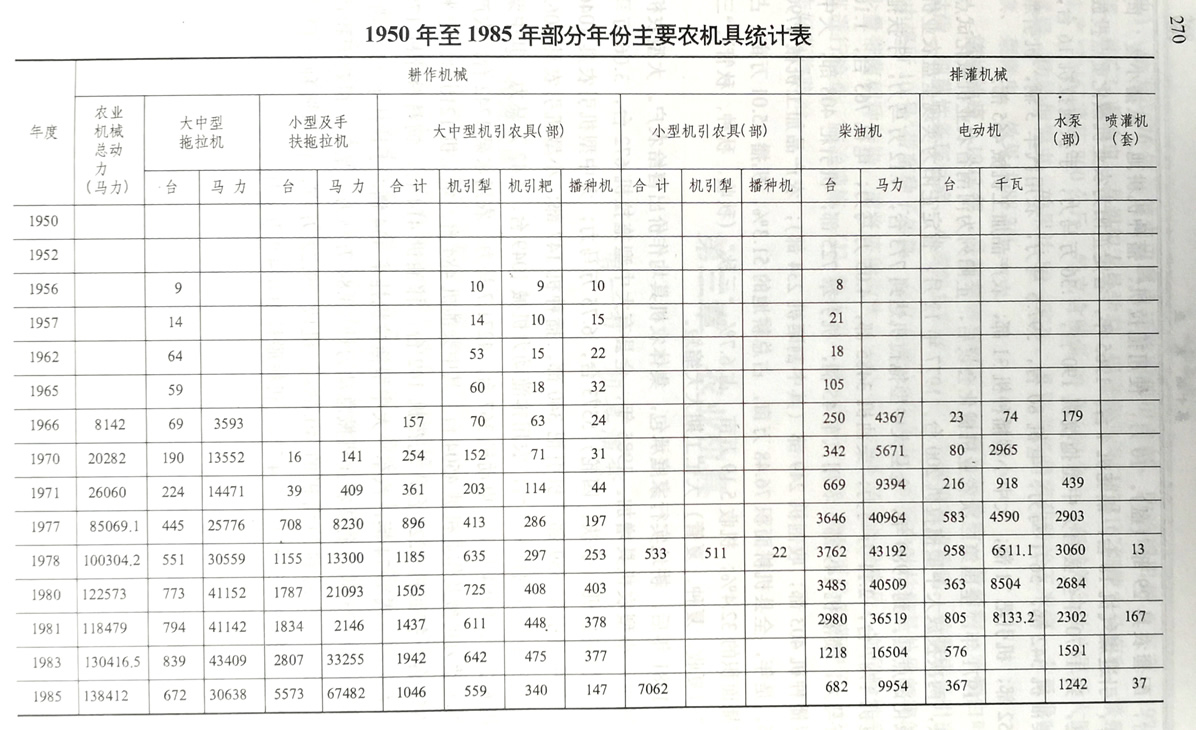

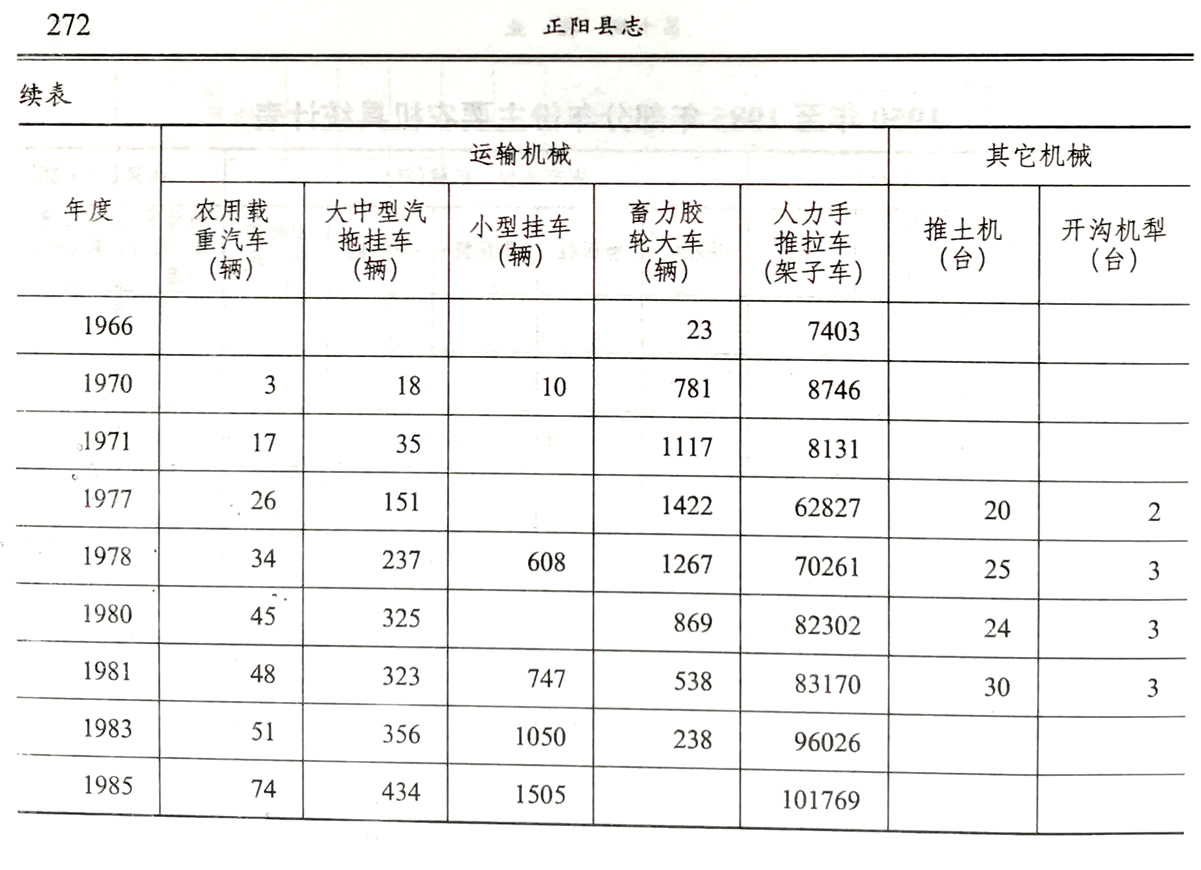

1956年9月,县建国营拖拉机站,站址在城东李庄学校。是年置拖拉机6台,配套农具29部(盘)。10月,使用拖拉机、播种机耕地,试播小麦,同年,引进煤气机18台,锅驼机4台。1965年,省定正阳为农业机械化重点投放县,到1970年全县有大中型拖拉机190台,1.36万马力;手扶拖拉机16台;柴油机342部,5671马力;电机80台,397.6马力;农用汽车3辆;机引犁152部;机引耙71部;大中小型播种机31部;农产品加工机械465部。

1971年,全国第二次农业机械化会议后,正阳列为河南省农业机械化试点县,两次投放大中型拖拉机200台。1977年12月,省定正阳为实现全盘农业机械化试点县。到1980年,全县大中型拖拉机达到773台,4.12万马力;手扶拖拉机1787台,2.11万马力;柴油机3485部,4.05万马力;电机763台,1.16万马力;喷灌机149部;农用汽车45辆;机引犁725部;机引耙408部;大中型播种机403部;收割机249部(其中割晒机234部);农产品加工机械4790部。是年,全县机耕面积76.48万亩,占总耕地的51.3%;机播25.01万亩,占麦播面积的32.4%;机收5.19万亩,占6.7%。“三秋”(秋收、秋种、秋管)、“三夏”(夏收、夏种、夏管)大忙工期大大缩短。

1981年后,耕地实行家庭承包,集体农机具均作价出售给农户。大型农机具减少,小型农机具增加。1985年,全县有大中型拖拉机672台,3.06万马力;小型拖拉机(手扶、四轮)5573台,6.75万马力;大中型机引农具1046部,其中机引犁559部,机引耙340部,播种机147部;小型机引农具7062部;大中小型收割机937台;农用排灌动力机械1049台,1.42万马力。其中柴油机682台,9954马力;电动机367台,4271.7马力;农用水泵1242台;农产品加工动力机械及作业机械4504台。其中柴油机484台,电动机1210台,碾米机855.台,打面机1224台,轧花机142台,榨油机414台,饲料粉碎机175台;农用载重汽车74辆;汽车、大中型拖拉机挂车434辆;手扶挂车1505辆;机动喷雾器173部。全县农业机械总动力计13.84万马力。是年,机耕面积达60.22万亩,占总耕地面积的40.6%。机收29.22万亩,占总播种面积的11.6%;机播10.86万亩,占4.7%。机械脱粒10034.9万公斤。

第二节 经营管理

1954年前,农具由农户自备、自用、自管。农业合作社时期,车、耧、犁、耙作价入社,由集体管理,小件农具仍归农户自管。1956年后,县农机管理机构建立。国有机具,由拖拉机站经营管理。社有机具,由集体统一经营管理。1958年,人民公社建立后,国有机具全部下放公社,建6个拖拉机站,实行国有社营。1961年11月,县建农业机械管理局,下辖农机修造厂、农机供应站,实行供应、修配、管理一条龙。由于国有社营机具、机务、管理水平低,规章制度不健全,机具利用率低,损坏严重,1962年重新收归国有,在县站下设9个机耕队(一社一队),实行有偿服务。1969年,下放到公社。1971年,全国第二次农业机械化会议强调“农机制造以地方为主,农机产品以中小型为主,农机购买以集体经营为主”。正阳国营农机具全部折旧作价下放到大队经营。公社成立农机管理组,负责农机引进、推广、安全生产管理。县农机局负责农机监理,农机手考核、培训。

1980年后,除国营、集体经营的农、林、牧、渔场的机具所有权不变外、公社、生产大队,生产队三级所有的农机具,全部作价卖给农户,由农户自营、自用、自管。县农机管理总站和乡农机管理站,不再承担管理任务,只负责技术指导、人员培训、监理、油料分配等企业性质的技术服务。