建国前,正阳交通运输落后,水路主要靠汝河沿岸的汝南埠、寒冻两个码头帆船运输。陆运靠几条简易土公路,晴通雨阻。

建国后,政府重视公路建设,交通运输事业发展比较迅速。在修建主要公路的同时,先后对干支公路、乡道裁弯取直,增宽路基,铺筑黑色路面,新建桥梁涵洞,增加运输能力,全县基本形成交通运输网络。1985年,公路总长434.2公里。有客车40辆,货车345辆,对全县经济文化的发展起了重大作用。

清,县设驿站、递铺,专为官府传递公文。光绪二十六年(1900)始设邮政代办所。民国5年(1916)设三等局,同年,设电报局。民国21年(1932)设电话局。

建国后,30多年间邮电事业发展很快,到1985年,全县邮电服务机构21处,邮电职工198人。有委办汽车邮路10条,单程长334公里;自行车邮路1条,单程长32公里;乡村自行车邮路39条,单程总长1128.5公里。电报电路3条,长话线路5条,农村电话交换点21处。交换机总量2410门,其中,农村1690门,农话单机489部,市话有FEHQ-1纵横制自动交换机720门,接入单机234部。

第一章 道 路

第一节 古 道

一、汝义道

汝南县到义阳(今信阳)有三条古驿道,其中2条途经正阳,春秋时期已形成,为蔡国南通江国、黄国古道。中道,从汝南县城出发经霍埠口、和孝、正阳城、陡沟至义阳。东道,从汝南县城出发经马乡、正阳城、涂店、罗山达义阳。明、清时期,汝宁府以南省、县考生赴京应试、官府传递公文、官吏赴任、商贾货运,皆沿此道。光绪三十年(1904)京汉铁路通车后,此道行人渐少。

二、汝光道

汝南县到光州(古黄国、今潢川)有三条古道,有2条途经正阳,早在春秋时期已形成,是蔡国南通江国、息国、黄国的古道。一条由汝南南关出发,经马乡、正阳城、王勿桥、息县达潢川。一条由汝南城东关出发经王岗、寒冻、油坊店、彭店、息县达潢川。清末,此道列为省道开(封)光(州)路。

三、正临道

正阳至临泉古道,西汉时期形成。从正阳县城出发经汝南埠、新蔡达临泉。京汉铁路通车后,从明港到临泉经此道,现定为省道,为渣油路面。

第二节 公 路

新中国建立后,人民政府重视公路建设。1950年至1956年,对全县主要道路进行普修,挖沟抬高路面。1958年,大搞公路建设,整修旧道12条,长286公里;修正(阳)明(港)、正(阳)罗(山)、正(阳)新(蔡)等公路9条,长194.5公里。当年,信阳地区投资32万元,将正明公路修为碎石泥结路面,是正阳第一条阴雨无阻公路。60年代,公社、大队之间普修生产路。

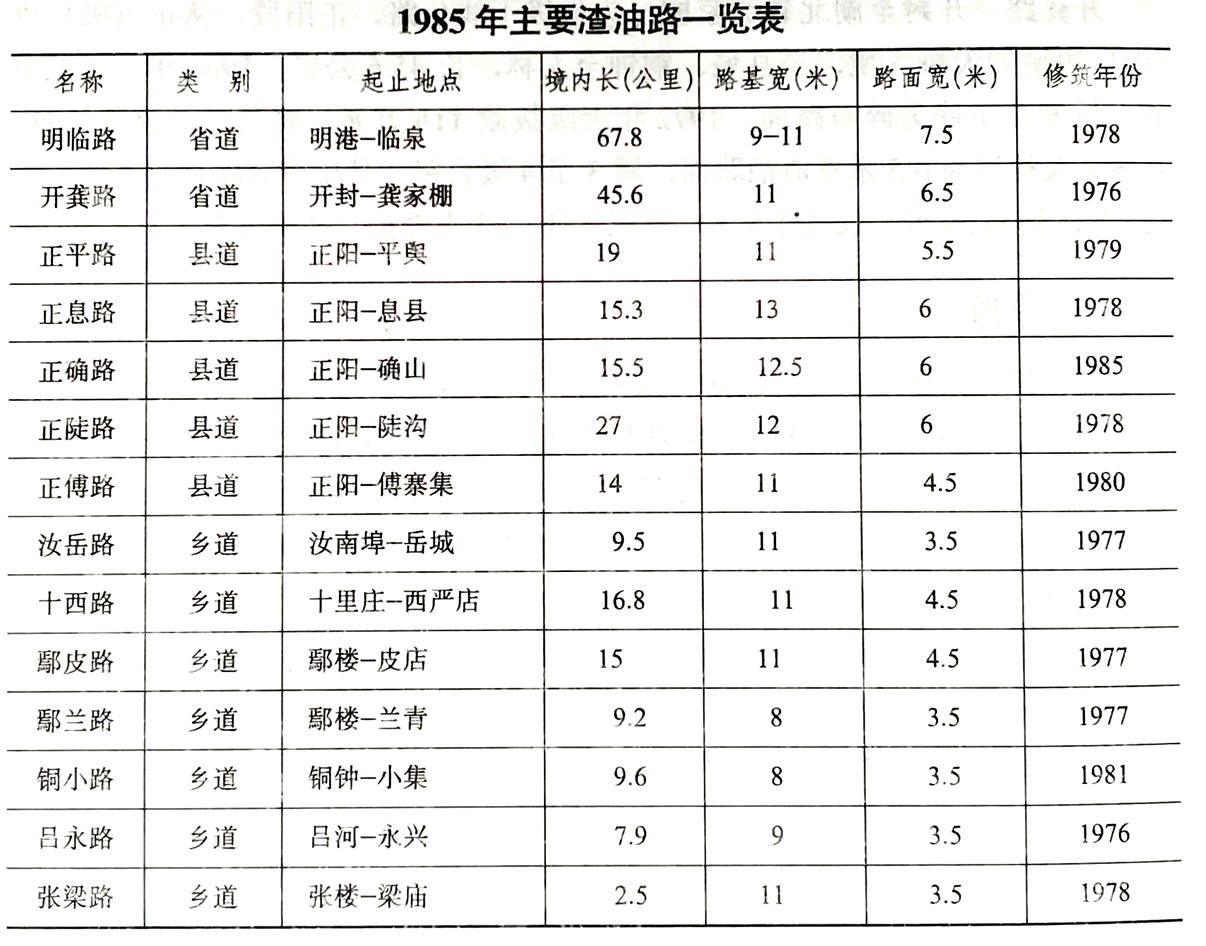

70年代,正阳县进行公路大会战,实行民办公助、义务修路。将正(阳)汝(南)公路铺为渣油路面,后相继修筑了县城至明港、陡沟、大林、汝南埠、寒冻等渣油路。1978年,县修路指挥部代表出席中南地区渣油路建设经验交流会,被省授予“修路先进单位”。至1985年底,共修整道路31条,总长434.2公里,其中,渣油路18条,长282.1公里;碎石路一条长19公里;土路12条,长133.1公里。

一、省道

明临路 西起信阳县明港,经杨店、熊寨、正阳城、汝南埠、新蔡、至安徽临泉,全长145公里,县辖段长67.8公里,是连接正阳与京广铁路的重要干线公路。1955年县城至熊寨修为砖石路面。1958年县城至明港、县城至新阮店修为简易碎石路面。1976年上级拨款130万元,将正阳至明港段修为8.5米宽的渣油路面。1978年,上级拨款130万元,将正阳至汝南埠公路修为渣油路。1982年改为省道,沿途有汝南埠汝河大桥,熊寨大桥等桥梁23座,长446.1米;涵洞59处,长598.5米。属3至4级公路,全线绿化,道班6个,53人养护,晴雨通车。

开龚路 开封至湖北省龚家棚,为省级干线公路。正阳段,从正(阳)汝(南)边境刘大桥入境,经县城、铜钟至大林,长45.6公里。1968年,县城至刘大桥9公里修为碎石路面。1972年上级拨款115万元,将县城至汝南马乡、县城至大林修为6.5米宽渣油路面,属3至4级公路。县境有公路桥梁6座,长131米;涵洞59处,长431.5米;道班4处,43人养护。晴雨通车。

二、县道

正平路 从县城东新阮店起,经袁寨、寒冻至平舆,全长41.4公里,县境长19公里。原为土路,1958年当地人民政府组织群众将该段修为砖碴路。1979年上级拨款20万元,由县修路指挥部组织施工,实行民工建勤,完成土5.06万立方米,修为5.5米宽渣油路面。沿线有汝河寒冻大桥等桥梁4座,长205米;涵洞11处,长63.8米;道班一处,8人养护。

正陡路 县城至陡沟,长27公里。此路原系土路,低洼弯曲。1958年将路基抬高,路面加宽,裁弯取直。1978年上级拨款45万元,县修路指挥部负责,实行民工建勤,修为6米宽渣油路面。此路有鄢楼等桥梁3座,长136米,专业道班一处,7人养护。

正息路 从县城东新中心庙起,经王勿桥、彭店,至息县,长40公里,县境长15.3公里。1958年当地群众将该段修为砖碴路。1978年上级拨款20万元,修为6米宽渣油路面。沿线有桥梁2座,长65米;涵洞13处,长91米,无专业道班养护。

正确路 县城至确山,全长44公里,县境长15.5公里。民国12年(1933)春修建。原系土路,1968年县城至宋店修为砖碴碎石路面。1985年上级拨款20万元,修为6米宽渣油路面。有桥梁2座,长14米;涵洞12处,长101米;专业道班一处,养道工16人。

正傅路 县城至傅寨集,长14公里。原系乡间土道,1975年傅寨公社建立,将该路取直加宽,抬高架桥,修为通往县城的乡道。1980年,上级拨款20万元,修为4.5米宽渣油路面。有桥梁4座,长41米,无专业道班养护。

三、乡道

全县共有主要乡道24条,长230.6公里,其中,渣油路面76.5公里;碎石路面19公里。到1985年全县乡乡通汽车,村村有大道,形成以干线公路为主,支线公路相配合,四通八达的公路网。

第三节 养 护

1956年,正阳县公路管理分段成立,负责全县公路的养护工作。当年,在正明公路建第一个道班一高楼道班,有道工3人。后又建新阮店、屈庙、油坊店、八里桥、三里桥、小李庄、周庄、板桥、丁庄、韦桥、芦河等道班。1985年共有道班13个,道工127人,养护道路196.3公里。

县公路段,1985年有职工180人,载重汽车7辆,翻斗车12辆,小四轮拖拉机一辆,12吨、8吨压路机3台及其它养护工具等。繁重的体力劳动,渐被现代化工程机械取代。

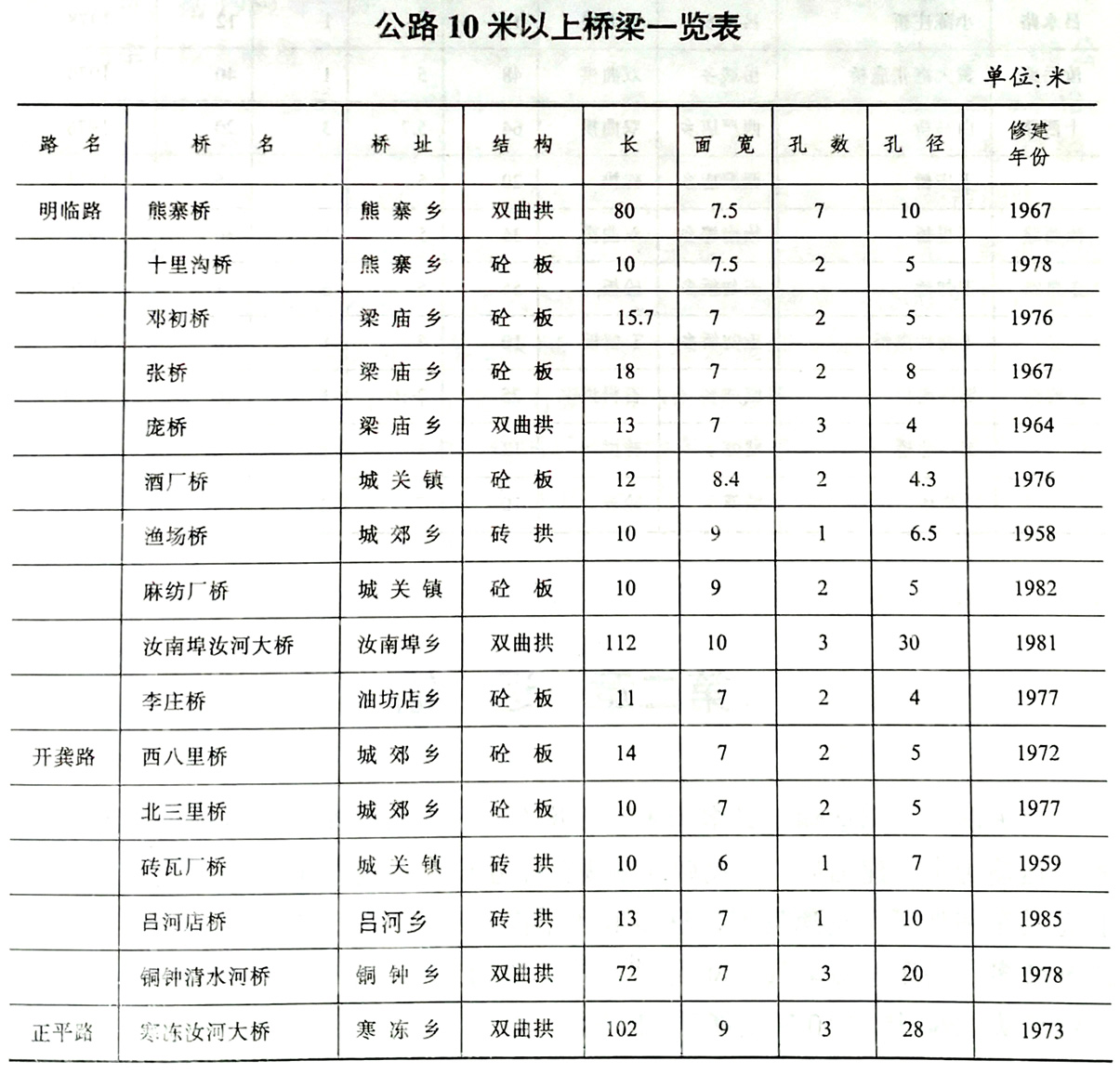

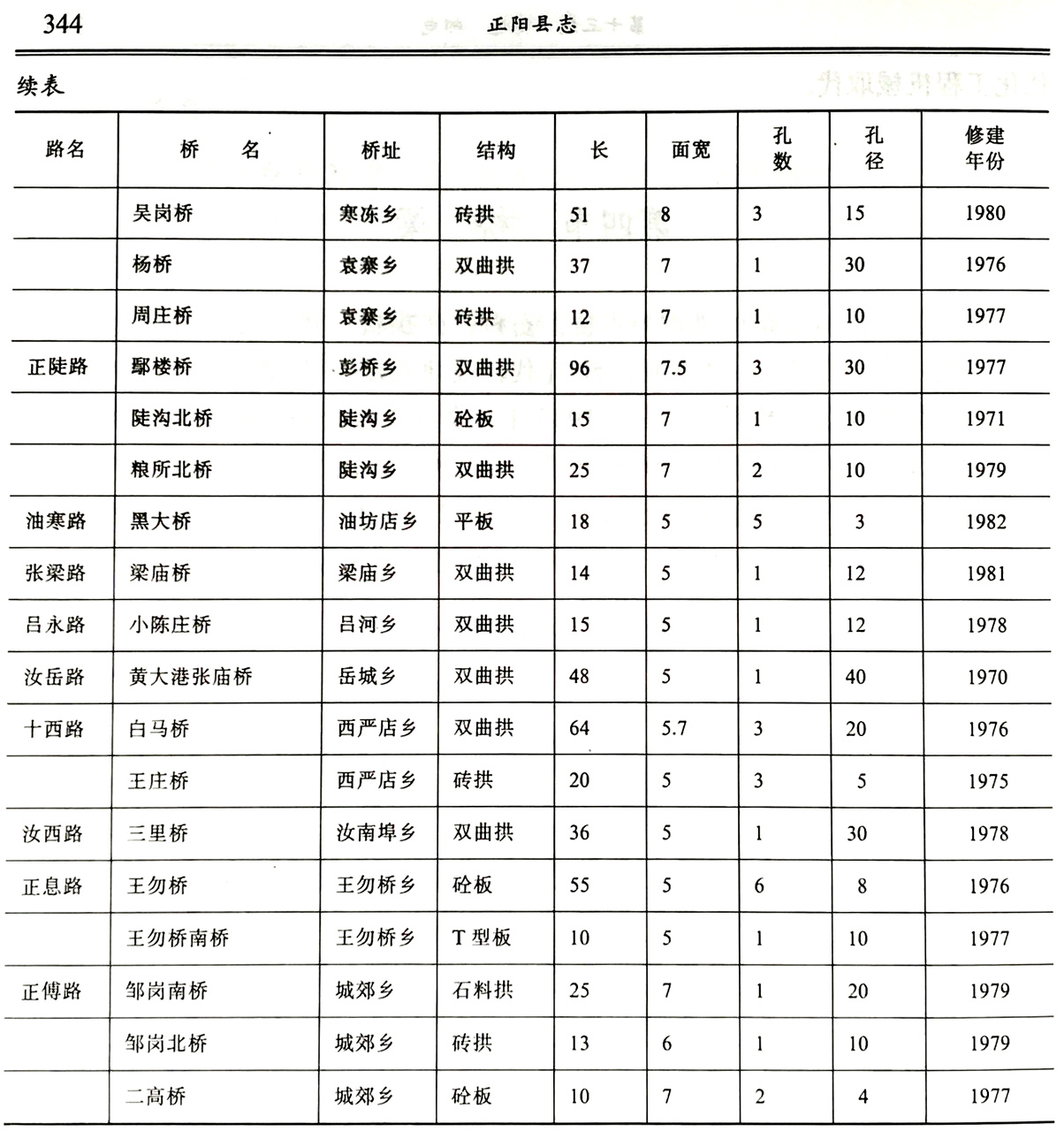

第四节 桥 梁

建国前,县境公路桥梁均为木桥、石桥、砖拱桥。建国后,50年代,在主要道路上修建一批砖石、木板桥;60年代,改建新建桥梁12座,长289米;70年代,全县实现公路桥梁永久化。1985年,全县主要公路有永久性桥梁47座,长1250米,其中,双曲拱桥16座,长811.3米;石拱桥2座,长38米;砖拱桥6座,长111米;钢筋混凝土桥23座,长289.7米。较大桥梁有汝南埠汝河大桥、寒冻汝河大桥、熊寨桥、鄢楼桥、铜钟清水河桥等。