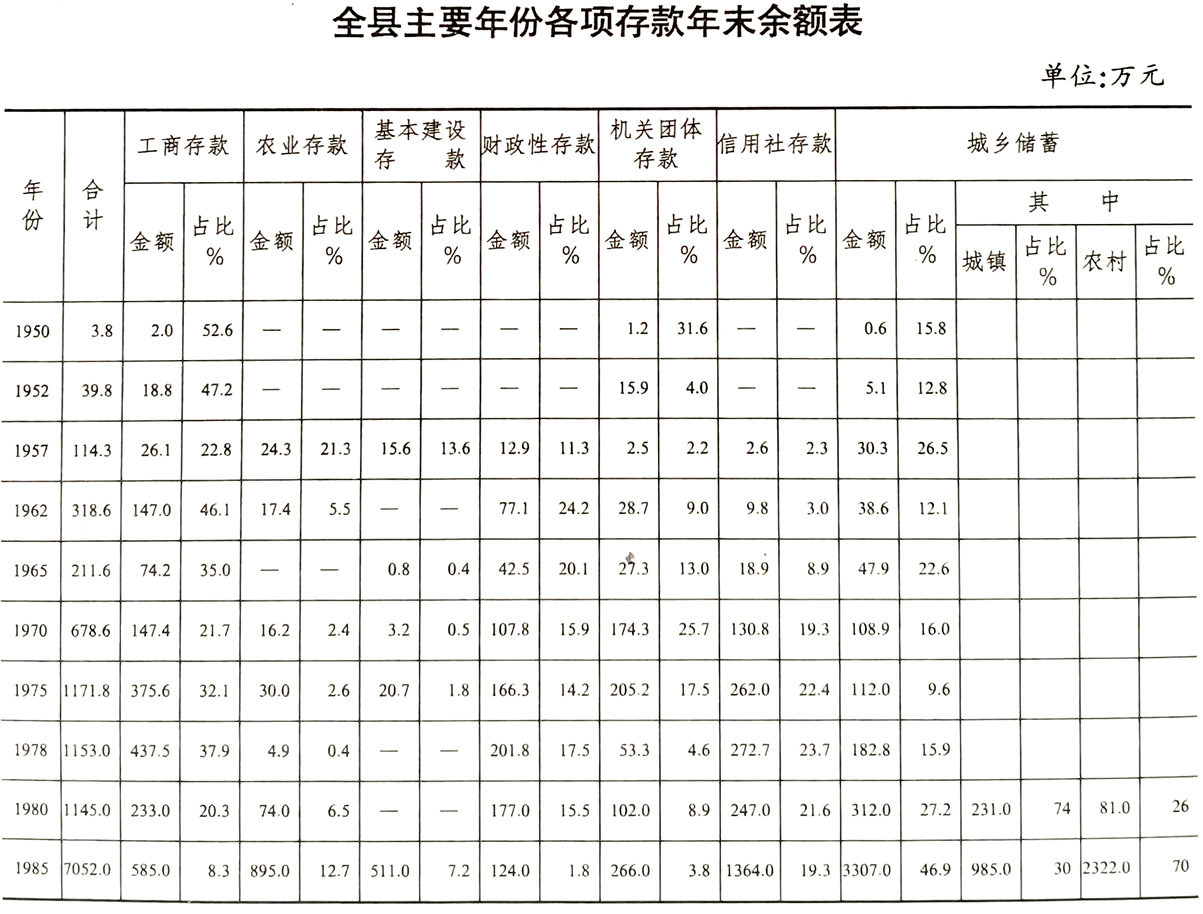

第三章 存 款

存款建国初,因物价不稳,国家对机关、团体、企事业单位存款未作政策规定。1951年4月,贯彻政务院《关于实行国家机关现金管理的决定》,县人行对县直机关、团体、事业单位核定库存限额,超限额必须存人银行,对银行组织存款起到积极作用。后随着国民经济的发展,现金管理由国营扩大到集体,使存款额逐年增长。党的十一届三中全会后,银行实行企业化管理,各专业银行相继建立,人民银行行使中央银行职能,对机关团体、企事业单位存款划分开户行。对私人存款,开展竞争,改进存款方法,提高服务质量,促进了存款业务的顺利开展。存款利率:企业月息1.5‰,机关团体、财政性存款等执行“存无息,汇无水”。

储蓄建国后,国家鼓励人民储蓄。1950年,物价不稳,为保障储户利益,开办保本保值折实储蓄。1951年停办折实储蓄,开办定期定额有奖储蓄和定额活期储蓄。1954年,贯彻宪法规定的“保护公民储蓄的所有权”和银行制定的“存款自愿、取款自由、存款有息、为储户保密”的储蓄原则。开办以活期、定期为主要形式的储蓄,停办有奖储蓄和定额活期储蓄,并在机关学校建立互助储金会,在街道居民中组织零存整取储蓄存款小组。这些措施很受群众欢迎。为方便储户,银行委托各单位会计协理储蓄,定时定点对各单位办理储蓄存款。至1956年,储蓄余额达36.7万元。1958年由于受极“左”路线的影响,一度出现把农民的家俱、器材、树木、猪羊等折价作为投资存入信用社,同时又将这些折价存款作为社队的贷款,违背了储蓄工作原则,给储蓄工作造成不利影响。“文革”期间,生产力发展受到影响,居民生活提高不快,储蓄余额增长缓慢,10年间仅增长2倍多。党的十一届三中全会后,工农业生产发展很快,城乡居民收入增加,储蓄余额随之增加。1985年达3307万元,是1978年182.8万元的18倍。